31/07/2024 22h08

Imagem: flickr oficial

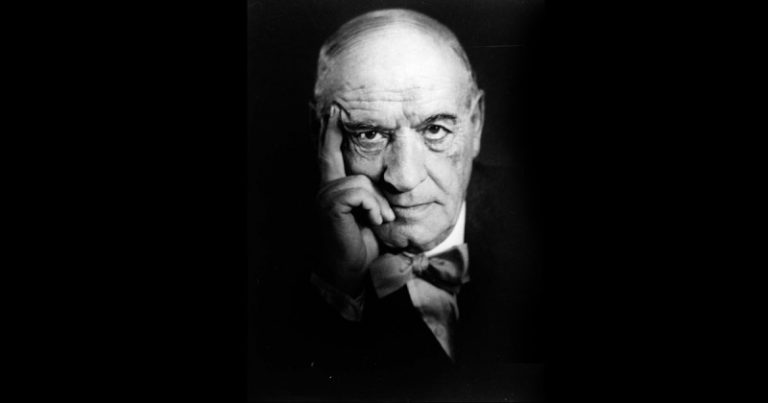

“[…] O homem-massa, para Ortega y Gasset, era o herdeiro presunçoso, ressentido e arrogante, que dilapidava o patrimônio penosamente acumulado pelos antepassados” […]

Obra: O Imbecil Coletivo. Christopher Lasch, a nova elite e as velhas massas. Record, 2018, São Paulo. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo/Campinas, 1947-2022).

O tema do homem-massa torna na abordagem de Olavo de Carvalho sobre o que fora pensado por Ortega y Gasset e com referência ao crítico, sociólogo e historiador Christopher Lasch (1932-1994) que versa sobre o domínio de uma elite que não dispõe da posse dos meios econômicos e governa pelo controle da informação (p. 72) onde disseminam o “politicamente correto” às massas (p. 73) de maneira que apresentam narrativas para moldar o entendimento da realidade mediante uma construção social que é ponto central de ancoragem do pós-moderno. Essa nova elite determina, manipula, desconstrói elos tradicionais, sintetizo. Aponta o filósofo brasileira que se trata de uma elite que, cria, interpreta e comercializa símbolos, além de viver afastada em suas redomas acadêmicas, assim como isoladas do passado e de sua herança cultural, de modo que “reverteram àquela espécie de barbarismo que caracteriza, na clássica análise de José Ortega y Gasset” (p. 74).

Se em Ortega y Gasset as elites intelectuais têm importância de assumir a responsabilidade dos padrões que mantêm a civilização, Olavo de Carvalho destaca a análise de Lasch que aponta que essas elites “perderam a fé nos valores do Ocidente, ou no que resta deles” (p. 75). Então o grotesco homem-massa de Ortega y Gasset teria chegado até as elites que deixaram de ser os baluartes do que se entende por civilizado, penso. Após indicar que Lasch leu “muito mal” Ortega y Gasset ao não entender a diferenciação que o filósofo espanhol fez para “elite” e “massas” no sentido psicológico e ético, e não socioeconômico (p. 75), e para embasar sua crítica cita, entre outra obra, Espanã Invertebrada que marcou uma experiência de leitura que tive em Madrid [247].

Há um tempo percebi que o termo “massa” em Ortega y Gasset tem um significado bem mais profundo que a mera definição relacionada com “status social”; pode estar em ambientes que são taxados sob uma conotação elitista sob a perspectiva social onde o termo “filhinho de papai” (inclusive citado pelo filósofo espanhol), vem bem a calhar junto com o tipo acadêmico boçal que deseja regular o mundo conforme seus fetiches. Percebi também que a A Rebelião das Massas é como se fosse um resumo não sistematizado do que desenvolveu de forma mais rica, clara e provocante em outras obras citadas por Olavo de Carvalho que também menciona, de forma positiva, a leitura de Otto Maria Carpeaux a respeito dos ensaios mais conhecidos de Ortega y Gasset (p. 76).

247. 11/01/2023 23h50

30/07/2024 20h14

Imagem: Casa Fernando Pessoa

Dai-me rosas e lírios,

Dai-me flores, muitas flores

Quaisquer flores, logo que sejam muitas…

Não, nem sequer muitas flores, falai-me apenas

Em me dardes muitas flores,

Nem isso… Escutai-me apenas pacientemente quando vos peço

Que me deis flores…

Sejam essas as flores que me deis…

Ah, a minha tristeza dos barcos que passam no rio,

Sob o céu cheio de sol!

A minha agonia da realidade lúcida!

Desejo de chorar absolutamente como uma criança

Com a cabeça encostada aos braços cruzados em cima da mesa,

E a vida sentida como uma brisa que me roçasse o pescoço,

Estando eu a chorar naquela posição.

O homem que apara o lápis à janela do escritório

Chama pela minha atenção com as mãos do seu gesto banal.

Haver lápis e aparar lápis e gente que os apara à janela, é tão estranho!

É tão fantástico que estas coisas sejam reais!

Olho para ele até esquecer o sol e o céu.

E a realidade do mundo faz-me dor de cabeça.

A flor caída no chão.

A flor murcha (rosa branca amarelecendo)

Caída no chão…

Qual é o sentido da vida?

Obra: Dai-me rosas e lírios. Em Mensagem. Martin Claret, 2005, São Paulo. De Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935). Álvaro de Campos?

Além dos sentidos – por Heitor Odranoel Bonaventura

Na vida onde está o sentido

Ou melhor diria, qual seria?

Quiçá em quem estaria?

Ou teria?

Para que existe?

Onde, qual, em que, para que…

Procuro sentido como se apenas

Tangível fosse na pobreza

Do meu existir nas

Dimensões do que posso imaginar.

Mas faço coisas sem sentido

Que a posteriori com sentido

Se revelam…

Então o que procuro de sentido,

Quando o faço de sujeito ou predicado,

Afasta-me do sentido

Que só posso encontrar

Além dos sentidos…

Quando fechos os olhos

Para contemplar.

29/07/2024 00h01

Imagem: Havard Health

“Se os pacientes estiverem menos apavorados com a sua dor, serão mais capazes de avançar e retomar atividades abandonadas.”

Obra: Mindfulness e psicoterapia. 10. Distúrbios psicofisiológicos. Acolher a dor. Artmed, 2016, Porto Alegre. Tradução de Maria Cristina Gularte Monteiro. De Christopher K Germer, Ronald D. Siegel e Paul R. Fulton.

Meu interesse por obras de psicologia aumentou bastante na proporção da sessão de livros de referência usados por minha esposa, que é psicoterapeuta.

Capítulo assinado pelo professor assistente de psicologia na Harvard Medical School, atuante no conselho de administração e no corpo docente do Instituto de Meditação e Psicoterapia.

Em meio a questionamentos filosóficos que me surgiram recentemente, em relação ao mindfulness, veio-me em destaque este capítulo sobre a dor, questão que está no centro deste tema na psicologiae algo que tenho grande interesse.

Primeiro, na relação mente-corpo, o autor aponta que é ilusória a diferença entre esses dois entes na concepção ocidental, tendo em vista que “uma quantidade de distúrbios físicos é influenciada por fatores psicológicos” (p. 190); evidências acumuladas indicam que estresse psicológico, tensão muscular e esquiva de atividades baseadas no medo, provocam dores lombares crônicas (p. 191) com questionamentos em pesquisas que apontam falta de correlação entre o estado da coluna vertebral e a presença da dor (p. 193). Também menciona evidências de ciclo de dor lombar crônica em paralelo com transtorno de ansiedade (p. 196).

O mindfulness então é apresentado pelo autor como um recurso, combinado com outras intervenções psicoterápicas, para tratar distúrbios psicofisiológicos (p. 191) e interromper a hiperativação do sistema de resposta de emergência que, ao ficar continuamente ativo, provoca estresse (p. 192), um fator que enseja na prática de compreensão de como os pensamentos e as emoções influenciam o entendimento sobre a dor (p. 197), e assim será possível desenvolver um tratamento de prevenção a cinesiofobia e medos de incapacidade que contribua para a retomada de atividades em meio ao receio com a dor (p. 198).

Dor não é igual a sofrimento na medida em que a meditação ajuda na contenção, no combate à perturbação que provoca, na redução da catastrofização, sobretudo quando não se tem opção evidente de alívio (p. 200), o que aponta ao contexto do trecho (p. 201), desta Leitura. O ponto em que tenho questionamentos filosóficos com o mindfulness (ficará para outra experiência de leitura) consiste no elemento de trazer para o paciente a atenção para o momento presente, foco em tudo que esteja acontecendo no momento (p. 204), cujo benefício é reduzir a ansiedade antecipatória (p. 200), mediante a percepção que o sofrimento se origina da reação à dor “aprendendo a observar o ir e vir de experiências agradáveis e desagradáveis”, cultivar uma atitude de “aceitação da dor” para se libertar de um ciclo de dor crônica (p. 205).

28/07/2024 10h39

Imagem: Cultura Animi

“The Russian Revolution offers the same contrast, but still more pronounced, between the liberty promised and the authority realized.”

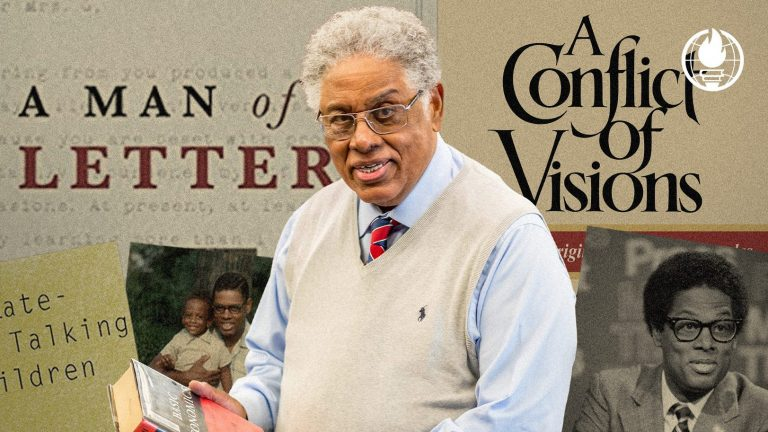

Obra: ON POWER: The Natural History of Its Growth. Book V. The Face of Power Changes, but Not Its Nature. Liberty Fund, 2020, Indianapolis. Traduzida para o inglês por J. F. Huntington. De Bertrand de Jouvenel des Ursins (France/Paris, 1903-1987).

Este trecho (p. 257) sobre o contraste na Revolução Russa entre a liberdade prometida e a autoridade realizada me fez refletir sobre o que penso acerca das incongruências em discursos políticos mediante os fatos mediante duas grandes categorias de indivíduos envolvidos com política (no âmbito do Estado).

A primeira categoria é composta por profissionais da política que atuam em diversas camada ou subcategorias, dos que estão no negócio para acumular extremo poder e enriquecer aos que almejam vantagens conforme o nível que ocupam na cadeia através do clientelismo. Dentro dessa categoria, nas camadas inferiores estão os que apoiam políticos em troca de vantagens, normalmente na forma de ocupação de cargo em repartições e empresas estatais. E na camada superior se situa a elite partidária, um grupo seleto, muito restrito, que discute as verdadeiras intenções no trato das ideias e lida com os privilégios em economia de escala.

A segunda categoria é a massa, a multidão de ingênuos com esperança nas “boas intenções” dos discursos que são produzidos pela camada superior da primeira categoria. A massa tem a commodity mais importante da política, o voto ou o apoio popular, e pode ser traduzida como os “instrumentos”, os manipulados ou em um termo mais bruto, os “idiotas úteis”. No caso da Revolução Russa, a massa estava com liga na liberdade prometida pela cúpula do bolchevismo com a crise econômica e os problemas autoritários de tzarismo. O proletariado foi o maior componente nesta psicologia coletiva que denunciava o mal no estado russo, um apelo que inseriu a ideia da supressão das classes em favor do proletariado (p. 258), eis a “política pública”, o discurso para cativar os de fora, enquanto a política privada foi construída, entre intrigas e traições, para mais adiante se tornar pública, a face do poder, e atender pelo nome de stalinismo.

Há dois discursos nos fenômenos políticos: o primeiro é o público, aos de fora, os eleitores que decidem eleição ou participam de determinado processo revolucionário, devidamente alienados do que realmente está a ocorrer, um discurso feito para canalizar seus sentimentos, o que enseja no conhecimento de seus desejos mais imediatos para a formulação de promessas que não serão necessariamente cumpridas, não importa se são absurdas do ponto de vista lógico, o importante é que o discurso público seja capaz de canalizá-las ao voto, enquanto se omitem as reais intenções de quem discursa, no discurso privado que somente é conhecido na cúpula, a camada superior desta categoria.

No contexto da afirmação do trecho desta Leitura, é interessante como Bertrand de Jouvenel aborda o contraste entre a liberdade prometida e a autoridade realizada vista nos regimes absolutistas, em especial na análise que faz dos fenômenos revolucionários (Livro V), com especial destaque à Revolução Francesa (1789) e o ponto mais intrigante nesta experiência que tive com sua obra se deu quando apontou a restauração do absolutismo monárquico sem o rei (p. 248). Na dinâmica das mudanças no poder há a aparência de mudança, que não passa de uma ilusão, e a realidade da mudança da face do poder onde novamente torno à minha concepção das duas categorias. Na França que destituiu a monarquia, a primeira categoria se reformou mas não a ponto de abrir mão do absolutismo, enquanto versava para a segunda categoria sua narrativa revolucionária. Isso me faz pensar em experiências socialistas que se dão por meios revolucionários que se pautam para a segunda categoria como “movimento de libertação popular”, mas na verdade representam, na essência, a continuidade do que afirmavam combater vindo até mesmo a se tornarem ainda mais tirânicas. Esse problema ocorre em regimes sejam de esquerda (progressistas, inclinados ao marxismo e ao globalismo) ou de direita, mais nacionalistas (com traços de nazismo e fascismo), na medida em que ocupam os meios de poder, aparelham mais o Estado, implementam mais controles sociais que são inversamente proporcionais à liberdade do indivíduo e como se trata de um de esquema de novo governo para multiplicar a commodity do apoio popular bestializado, a natureza desses regimes é tornar os indivíduos governados cada vez mais incapazes de reagir ao cerceamento de seus direitos constitucionais, enquanto são envolvidos com ilusórios benefícios sociais em um processo subliminar.

Na cúpula governante de esquerda, costuma explorar progressismo, pautas de minorias, crenças marxistas, sobretudo às que tratam sobre desigualdades sociais e econômicas, conjunto de práticas que se dá por meio políticas públicas intervencionistas e reguladoras de mercados, com apelos de taxação de grandes fortunas, algo que só pode ter maior chance de sucesso se for implementado um arranjo de poder global, mais centralizado, por isso, a categoria de profissionais da política de esquerda defende mais poder político para grandes blocos como a União Europeia e BRICS. Na cúpula, no discurso interno, pauta-se por aparelhamento do Estado, concessão de mais privilégios a si mesma e aos níveis mais elevados do funcionalismo dito “público”, incluindo militares (o que é estratégico junto com o desarmamento de civis), além de celebrar associações com super ricos que a financiarão em troca de privilégios em regulações que beneficiarão seus negócios, uma mistura onde alguns pontos devem ser dramaticamente condenados (sobretudo na relação de capitalismo de laços com os mega empresários) quando for tratá-los com os de fora, o eleitorado e a militância do baixo clero na primeira categoria.

Quando a categoria governante é de direita, explora para conquista do eleitorado os temas do conservadorismo, da família, dos valores morais e das tradições, além da economia dita “liberal”, enquanto internamente, em sua cúpula, articula protecionismo que se relaciona intimamente com seu nacionalismo junto com o capitalismo de laços (também comum na esquerda mas em uma ênfase globalista), aparelhamento do Estado e diversas práticas de controles sociais e corrupção que demonstram total desprezo pelos valores que arrogam quando discursam para o seu curral eleitoral.

E quando se está em evidência a categoria de centro, então há a expressão mais sofisticada no sentido de ter elevadíssima competência para se conservar no poder. Enquanto em lados extremos alianças são inviáveis na tabuleiro do poder, o centro não tem qualquer escrúpulo para se associar com qualquer lado; são os mestres do oportunismo.

27/07/2024 15h34

Imagem: PUCRS online

“[…] quando começamos a falar sobre o que é útil ou inútil, devemos ter cuidado. Pela dialética clássica, podemos despertar a mesma pergunta para nosso campo e alguém pode devolver a pergunta a quem a faz: você é útil ou inútil? Além dessas categorias, existe uma pior: você faria alguma falta? […]”

Obra: A coragem da esperança. Parte 1. Vida em migalhas. Afinal, para o que servimos? Planeta do Brasil, 2021, São Paulo. De Leandro Karnal (Brasil/Rio Grande do Sul/São Leopoldo, 1963).

Recife, 1990, dezembro – A experiência de leitura desta crônica me fez lembrar de um dia muito especial. Karnal começa por mencionar o início de sua vida de trabalhador com 16 anos de idade, quando desde então seguiu um caminho pautado pela crescente dedicação ao trabalho quando retoma a questão existencial acerca do “para que (sua vida) serviria”. Vieram-me então recordações quando estava a caminho do Bairro do Recife, mais conhecido como “Recife antigo”, para meu primeiro dia de trabalho como operador de um microcomputador PC AT 286 Itautec que rodava Cisne Plus, atrelado a sistemas de gestão comercial e cobrança bancária via RENPAC, uma semana antes de completar 16 anos.

Tomei o Cajueiro e desci na primeira parada após a Ponte Buarque de Macedo, ao lado do que até então era a sede do Bandepe. Durante o trajeto a ficha começava a cair sobre ter finalmente conseguido um emprego na área de informática (até certo ponto desconhecida), mesmo inicialmente como operador o que, seis meses depois passou para a função de programador. Havia três anos tinha realizado cursos de programação e um ano e meio atrás, a muito custo, adquiri um micro PC XT que rodava IBM DOS 2.0 com uma impressora matricial Grafix, um conjunto incomum à época de se ter em um quarto de adolescente diante do protecionismo da reserva de mercado dos militares. Foi quando comecei a desenvolver pequenos programas de livro diário, caixa e cálculo de folha de pagamentos. Não precisava financeiramente do emprego, vinha de uma boa escola particular no ensino fundamental, mas trabalhar em dois expedientes e fazer o ensino médio à noite fazia parte da resposta do sentir-se útil, uma questão que a partir daquele momento pautaria minha vida. Pensei que, entre os 12 e 15 anos houve um momento em que passei a ficar bastante incomodado em saber quando cessaria aquele tempo lúdico, quando me tornaria independente e imagino que, de alguma forma, esse sentimento tinha relação com o que percebia em meus pais, na luta diária que travavam para que jamais me faltasse um bom padrão de vida em tempos tempos dificílimos, de um Brasil de instabilidades com hiperinflação e crises econômicas que pareciam não ter fim.

A crônica do professor Karnal, sobretudo na parte final, também me fez pensar em duas situações recentes. A primeira por conta de clientes que me estimularam a entrar de recesso por 12 dias este mês, após notarem um desgaste natural por 18 meses de muito trabalho enquanto me ajudaram a entender o significado da minha ausência, duas coisas aparentemente conflitantes: “vá, é importante, necessário para sua saúde, aproveite bastante, sentiremos sua falta”, escutei em um misto que me fez pensar também que desfrutar desse sentido de ser útil alimenta um saudável sentimento que combina responsabilidade e pertencimento. A segunda situação se deu com um cliente que me questionou porque uso este espaço para falar sobre livros de diversas áreas e não tratar de assuntos tributários, o que seria, na visão dele, “coisa mais útil”. Respondi que passo boa parte dos seis dias da semana diante de assuntos dessa ordem em reuniões, treinamentos e publicações no outro site, e que a leitura é para para mim uma terapia, além de que o conceito de utilidade “é um pouco mais elástico do que aquele centrado no produto material”, tomei por empréstimo as palavras do professor Karnal, enquanto citava esta obra. Os conhecimentos se entrelaçam de maneira que a leitura de obras de filosofia, economia, história, teologia, sociologia, política, artes, poesia, e outras diversas áreas, além do maior benefício de prover enlevo para o espírito na medida em que se praticam a interpretação e a reflexão, é um exercício essencial para uma compreensão mais depurada do mundo, na medida em que se aprende como os diversos saberes estão intrínsecos e interconectados em muitas coisas do cotidiano.

26/07/2024 20h45

Imagem: Stanford Medicine

“Todos os meus pacientes que conseguiram uma recuperação de longo prazo invocaram o fato de dizer a verdade como essencial para a manutenção de sua saúde física e mental.”

Obra: Nação dopamina: Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Parte III. Capítulo 8. Vestígio, 2023, São Paulo. Tradução de Elisa Nazarian. De Anna Lembke (1967).

Torno a esta obra da professora e diretora médica de Medicina de Dependência da Escola de Medicina da Universidade de Stanford (EUA).

Mentir é um hábito fácil de se ter, muitas vezes sem perceber (p. 165). A questão principal então é sobre a forma de se contar a verdade, aponta, algo que é, inicialmente, doloroso a considerar a forte ligação que a nossa espécie tem com a mentira desde os 2 anos de idade, um problema que diminui entre 3 e 14 anos, tornando-se mais sofisticado na fase adulta (p. 161), com média de 0,59 a 1,56 mentiras por dia (p. 162).

Após discorrer casos, a doutora Lembke indica (p. 161) os benefícios da honestidade radical: (1) estimula uma consciência das nossas ações, (2) cria conexões humanas próximas, proporciona uma autobiografia verdadeira, fortalece a responsabilização como sinal de recuperação em um processo terapêutico (p. 175) e pode impedir uma adicção; compulsão por coisas ou dependência psicológica. Quanto ao problema, menciona o seu próprio caso de leitura compulsiva de romances baratos, um tipo de estado semiconsciente, como se fosse um devaneio, também chamado de negação (p. 166), um problema que identificou em 2011 quando ensinava psiquiatria a um grupo de residentes (p. 169).

Após abordar o mito de Ulisses (p. 166), a doutora Lembke enfatiza a importância de se compartilhar experiências, da psicoterapia a um diário, podendo ocorrer também na ida a um confessionário (aqui pensei na sabedoria da fé cristã que estimula a confissão), expondo o nosso comportamento para percebê-lo, até mesmo pela primeira vez (p. 166).

Outro ponto que considerei muito interessante neste capítulo consiste na hipótese que a doutora Lembke suscita sobre a prática de se dizer a verdade estar relacionada com o reforço “a atividade e a excitabilidade nas partes do cérebro que usamos para planejamento futuro, regulação de emoção e gratificação adiada” (p. 168). Fato é que dizer a verdade é uma “luta diária”, como bem destaca no final do capítulo (p. 190) enquanto favorece conexões íntimas; na relação de mãe e filho ou em uma vida longa conjugal monogâmica, como menciona. A intimidade em si está associada ao hormônio oxitocina, leva a um aumento de dopamina, o que favorece ao encorajamento do ato (de ser verdadeiro) no circuito de recompensa (p. 173).

Por fim, um caso que me chamou mais a atenção nesta Leitura foi o do “falso self”, algo comum em redes sociais na falta de respaldo do que se conta fabulosamente em posts, mediante a dureza vida cotidiana real, pois quando a imagem projetada diverge da experiência vivida, pode-se ficar propenso ao que os psiquiatras chamam de desrealização e despersonalização, um problema apavorante que se relaciona com ideias de suicídio (p. 179).

25/07/2024 20h12

Imagem: The Archives Nears Emmaus

“[…] initiated into the inner mysteries of the heathen cults ; and then at last when weary and heart-sick with the cruelty, immorality and dishonesty of paganism, captivated and entranced by the simple charm of the Sacred Scriptures the barbaric letters upon which by a Divine chance he one day lighted.”

Obra: The Diatessaron of Tatian. A HARMONY OF THE FOUR HOLY GOSPELS COMPILED IN THE THIRD QUARTER OF THE SECOND CENTURY. The man Tatian. Hodder & Stoughton, 1888, Dublin. Editado em inglês pelo Rev. Samuel Hemphill (1859-1927). De Taciano, o Assírio (Assíra, 120~172).

Mais uma obra por recordação de Una parola al giorno.

Minha atual leitura bíblica de cabeceira se concentra em Atos dos Apóstolos, livro que sempre me deixa perplexo ao meditar como um movimento que nasceu pequenino, organizado por pessoas simples e desprezíveis na alta sociedade à época, lá nos confins da Judeia, expandiu-se em um impressionante roteiro de martírios e milagres para atravessar séculos onde impérios caíram, religiões foram extintas… Quando me veio então o Diatessarōn no site italiano, em meio aos cruzamentos que costumo fazer na leitura de Atos com os quatro evangelhos em minha edição preferida da Bíblia, a de Jerusalém, fui remetido novamente aos tempos de seminarista.

Taciano, o Assírio, um jovem perspicaz do início do século II. Conta o reverendo Hemphill que foi educado não apenas em seu siríaco nativo, mas também na filosofia e literatura dos gregos, com uma sede insaciável por conhecimento, e assim Taciano andou por muitos países em busca da verdade. Iniciado nos mistérios internos dos cultos pagãos, cansou da “crueldade, imoralidade e desonestidade do paganismo” e acabou “fascinado pelo encanto simples das Sagradas Escrituras, as cartas bárbaras sobre as quais, por um acaso divino, um dia se deparou” (viii).

O jovem Taciano então decidiu harmonizar os quatro evangelhos, que já eram reconhecidos pelas comunidades cristãs e circulavam separadamente (a Bíblia como a conhecemos não existia); a Palavra de Deus era pronunciada pelas Escrituras judaicas, por tradições auriculares em torno dos testemunhos apostólicos, e por registros escritos três ou quatro décadas depois do movimento instituído por Jesus Cristo. Taciano então elaborou uma edição unificada dos textos que dispunha de Mateus, Marcos, Lucas e João com um roteiro disposto de maneira a evitar o que pode ser visto como disparidades entre as narrativas. O “Evangelho de Taciano” abre com o primeiro capítulo de João, para seguir com o nascimento do precursor, passar à narrativa de José e o anjo, depois contar o nascimento de Jesus,, A leitura proporciona uma interessante experiência pelo roteiro que era conhecido por cristãos no segundo século.

24/07/2024 22h03

Imagem: The New York Times

“A verdade no ambientalismo, todavia, é fundamental à ideia de ordem política e foi reconhecida pelo common law inglês ao longo da história.”

Obra: Como ser um conservador. Capítulo 8 – A verdade no ambientalismo. Record, 2017, Rio de Janeiro. Tradução de Bruno Garschagen. De Roger Vernon Scruton (Inglaterra/Lincolnshire, 1944-2020).

Quando Scruton menciona o common law inglês relacionado ao ambientalismo (p. 146), então, reduzi o ritmo da leitura. É como se um sinal de atenção tivesse acendido para que eu me conduzisse mais lentamente. O processo Rylands contra Fletcher ensejou o leading case (1865) de responsabilidade civil objetiva sobre o causador do dano que passou à obrigação de indenizar a parte qualificada como vítima , uma decisão dos tribunais baseada nos princípios do common law, não sendo ato legislativo do parlamento. Um século adiante outra decisão se deu no common law a envolver poluidores de um rio em favor da Associação dos Pescadores (p. 152).

Vivos, mortos e os que estão por nascer são vistos como em uma parceria na concepção de sociedade por conservadores em Edmund Burke (1729-1797), assim Roger Scruton abre o capítulo (p. 145). A degradação ambiental, abordada pela reflexão do filósofo britânico, origina-se de custos externalizados derivados da ação humana e a solução para o problema, argumenta, passa pela descoberta dos motivos para que os custos sejam encaminhados a quem os provocou. Confunde-se o resultado com a causa quando grandes agentes de mercado são apontados como os principais responsáveis por crimes ambientais e, penso, aqui Scruton aborda o que entendo ser uma “distorção cognitiva” comum, baseada em uma visão coletivista que esvazia a resposabilidade (individual), acerca do entendimento sobre o significado do mercado (p. 146).

Certa vez escutei “o mercado está destruindo o planeta” e perguntei ao interlocutor o que seria “mercado”. A resposta variou de “grandes corporações que só pensam no lucro” ao “deus que (eu) supostamente adoro” e este último ponto considerei o mais oportuno para tratar sobre a distorção de ver o “mercado” como se fosse uma entidade pessoal que se revela, um senhor de barba branca ou um grupo de poderosos opressores a definir os destinos econômicos da indefesa humanidade. Longe de mim explicar o mercado para quem tem uma teologia tão definida, no entanto, Scruton versa no ponto elementar de que as escolhas feitas por todos formam o mercado como o sinal para indicar aos agentes de produção onde, como e quanto seus esforços econômicos serão aplicados para atender aos consumidores, ou, nas palavras do filósofo conservador “é a procura por carros, petróleo, comida barata, e luxos supérfluos a verdadeira origem das industrias que oferecem esses produtos” (p. 146); cada indivíduo gera um custo pelas decisões de consumo que toma.

Qual seria o denominador comum para ajustar problemas ambientais? Planejamento socialista? Scruton não acredita, pois colocaria poder imenso nas mãos de burocratas estatais que também causam custos ambientais em suas decisões de consumo, com a diferença de que “desfrutam dos vencimentos seguros do produto social” (p. 147). Descartado o socialismo, seria o ajuste viável, realista, a partir da reavaliação de nossas demandas para reorientarmos nossos hábitos de consumo, fator combinado com formas de pressionar as empresas a fazer o mesmo. A chave estaria, na visão de Scruton, na descoberta dos incentivos nas pessoas em geral acerca das decisões de consumo, a causa comum para ser tratada no âmbito do Estado-nação e não de forma global, centralizada em arranjos transnacionais que, defende o filósofo, carecem de evidências acerca do que seus defensores argumentam (pp. 148-149). O localismo atrelado a uma harmonia nacional seria o arranjo político que ajudaria a identificar a motivação necessária para que os indivíduos se portem de outra maneira (p. 151), eis uma abordagem tipicamente conservadora consoante à responsabilidade do indivíduo e não em uma coletivização da culpa que apenas serve como instrumento para interesses de poder político imenso em arranjos globais.

23/07/2024 22h01

Imagem: ABL

Senhor Deus dos desgraçados !

Dizei-me vós, senhor Deus,

Se é mentira… se é verdade

Tanto horror perante os céos ? !.

O’ mar, porque não apagas

Com a esponja de tuas vagas

De teu manto este borrão ?

Astros ! noutes ! tempestades !

Rolai das immensidades !

Varrei os mares, tufão !…

Obra: O Navio Negreiro. Tragédia no Mar. Os Escravos. Poema Brazileiro. II. Manuscriptos de Stenio. Typ. Da – Escola – De Serafim José Alves, 1884- Rio de Janeiro. Antônio Frederico de Castro Alves (Brasil/Bahia/Cachoeira, 1847-1871).

Nesta edição de 1884, novamente o que muito me fascina: a ortografia da época.

No primeiro volume de Obras Completas de Castro Alves, Afrânio Peixoto (1876-1947) faz uso, na introdução bibliográfica, do que dissera o poeta português Antonio Nobre (1867-1900) para definir este ícone da literatura nacional, uma mente brilhante que precisou de apenas 24 anos de vida para ser reconhecida como pertencente a do “maior poeta brasileiro” [244]. E no final da introdução [245]:

“Nenhum poeta, nenhum escriptor brasileiro, nesse tempo, alcançou sequer de longe approximar-se delle. Castro Alves, o grande poeta nacional que Alencar, Machado de Assis, Ruy Barbosa, Nabuco, Euclydes da Cunha, José Veríssimo, tantos e tantos mais… o escol da intelligencia brasileira exaltou’ á nossa admiração, foi também o eleito do Povo Brasileiro, da innumeravel multidão dos leitores que o prefere a todos os mais. O Veredicto da Posteridade está apurado: é o primeiro poeta, o maior poeta brasileiro.”

Na imensidão do mar da minha ignorância, onde a leitura me acomoda em um pequeno barco, reside em minha consciência que o navio negreiro foi uma das maiores barbáries produzidas pelo ser humano em todos os tempos. E esta verdade tão cruel me remete a maior lembrança que tenho desses versos: de um professor de história na graduação que me confessou sua experiência de se tornar ateu em um certo momento da vida, depois de me dar uma aula particular sobre os navios negreiros e terminar com o poema desta Leitura.

Passaram-se seis anos e eu estava no seminário em busca de respostas para o “problema do mal”. Houve um momento em que pensei no professor quando me contou as atrocidades nos navios negreiros que foram narradas neste poema épico pela genialidade de Castro Alves. Tinha percebido que a crise de fé que sofrera o professor tinha uma relação com o fato de que a barbárie dos navios negreiros fora cometida em uma civilização pautada pelo cristianismo, de empreendedores que atuavam no transporte marítimo propriamente dito, a negociantes que operavam nos mercados de tráfico de seres humanos, passando por senhores de engenho e até ordens religiosas que se financiavam nas Américas com recursos da escravidão, incluindo os jesuítas e grupos protestantes. Então percebi que foi demais para o então jovem pesquisador dos anos 1970, até então de fé batista, lidar com os fatos históricos que décadas depois me seriam contados de forma tão profunda pelo que se tornara: um excelente professor, enquanto ateu não militante.

Quando deixei o seminário, guardei a fé junto com o entendimento de que “cristianismo” é uma coisa, um fenômeno histórico de poder, e “fé em Jesus Cristo”, o Evangelho, outra. Na primeira reside uma forma de ateísmo fantasiado de crença religiosa, no segundo, está a pureza do Evangelho, o legado do amor para a humanidade não se perder em suas questões no plano terreno onde a primeira encontrou guarida e, muitas vezes, atua como inimiga da segunda. Recordo-me de uma frase de Nietzsche que leva isso ao extremo, bem ao estilo poético do seu filosofar:

“[…] no fundo só existiu um cristão e esse morreu na cruz” [246]

O tempo do seminário me trouxe muitas respostas. Foi quando percebi que o professor, certamente, não tinha essa diferenciação em juízo quando confrontou a barbárie hospedada no cristianismo com a própria fé religiosa nos tempos de juventude.

244. Obras Completas de Castro Alves. Introdução Bibliográfica de Afranio Peixoto: O Maior Poeta Brasileiro. Volume I. Livraria Francisco Alves, 1921, Rio de Janeiro.

245. Ibid., p. 18.

246. 24/08/2022 00h02

22/07/2024 18h11

Imagem: AGENZIA ANSA

“Il proverbio latino: ‘Senatores boni viri, senatus mala bestia’ è diventato un luogo comune. Cosa significa questo proverbio e quale significato ha assunto?”

Obra: Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno. Note sparse. L’uomo-individuo e l’uomo-massa (Q. 7). Editori Riuniti, 1996, Roma. De Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Italia/Ales, 1891-1937).

De alguma forma este trecho (p. 99) me fez lembrar o capítulo X de O Caminho da Servidão, de Friedrich August von Hayek (1899-1992). Aparentemente, pessoas com inteligência muito acima da média, entre suas preferências ideológicas tão distintas, em alguns aspectos convergem profundamente quando avaliam fenômenos de poder.

O homem-indivíduo e o homem-massa em Gramsci em um comentário a partir do provérbio ‘Senatores boni viri, senatus mala bestia‘: “uma multidão de pessoas dominadas por interesses imediatos ou no auge da paixão (ideológica, penso), despertadas por impressões de momento (na exploração dos sentimentos mais apelativos que dão liga ao grupo, imagino), repassadas acriticamente, de boca em boca, unificam na pior decisão coletiva (a força política capitalizada, estimo) que correspondem aos mais baixos instintos bestiais” (p.99), afirma Gramsci.

O político da base, homem-massa devidamente engajado por algum propósito cujo entendimento lhe é superficial, muitas vezes sem qualquer consciência dos reais interesses da cúpula, munido de um sentido como se estivesse em uma “chuva torrencial sob um mesmo teto” (p. 99), como ilustra Gramsci, onde predomina a ausência de responsabilidade em relação a outros grupos ou “a uma realidade econômica concreta”, e assim, nas paixões conduzidas ao bel prazer de quem as lidera, promove-se o desastre do indivíduo (na verdade, Gramsci usa o termo “individualismo” que me soa mais como um coletivismo avançado de arregimentação política), algo que se exaspera “pela certeza da impunidade e da irresponsabilidade” (p. 99) ou, penso, no significado do grupo político para o sentido de proteção aos que se conduzirão em ilicitudes.

Eis um lado, mas há outro, o da eficiência na coletividade, que Gramsci ilustra ao fazer referência a outra visão comum: quando indivíduos “desenfreados e indisciplinados” se unem em decisões (diria, execuções de planos) melhores que a média do indivíduo conseguiria fazer. Cita o exército onde claramente se vê uma hierarquia que determina uma cadeia de comando que, de fato, funciona com indivíduos que cumprem ordens e não possuem em si mesmos capacidade de realização em relação ao que um conjunto bem coordenado consegue executar. É quando o coletivo supera em eficiência a ação individual ou, como afirma Gramsci, “a quantidade se torna qualidade” (p. 99).

O problema, penso, é que essa ideia de coletividade qualificada é vendida no mundo político como coisa garantida em arranjos de planejamento central para a economia e questões sociais complexas. Contudo, uma coisa é um grupo de pessoas sob uma boa coordenação, que executam tarefas determinadas diante de objetos bem conhecidos (um grupo de voluntários em torno de um comando para socorrer vítimas de uma tragédia, seria outro exemplo que me veio em mente). Outra coisa é um grupo de burocratas que acreditam – ou querem que as pessoas acreditem – que podem planejar, com relativa margem de retorno em bons resultados, uma economia diante da imensidão dos conhecimentos dispersos em interesses, desejos, vontades, propósitos, visões de mundo de cada pessoa que está na sociedade. Eis a grande ilusão dos ideias socialistas e, neste aspecto, evidentemente, a minha lembrança de Hayek se restringe tão-somente ao início dessa curiosa nota de Gramsci.

21/07/2024 18h42

Imagem: Jornal da USP

“[…] o passado é revenant [93] por essência. […]”

Nota do tradutor: 93. Um fantasma que volta, uma assombração.

Obra: A Rebelião das Massas. X. Primitivismo e História. Vide Editorial, 2016, Campinas. Tradução de Felipe Denardi. De José Ortega y Gasset (España/Madrid, 1883-1955).

A Rebelião das Massas de Ortega y Gasset está entre as 50 obras que considero mais importantes em minha vida de leitor.

Uma obra para ler, reler e refletir de tempos em tempos.

“O passado tem razão, a dele” (p. 170), afirma Ortega y Gasset, e se esta razão não for entendida no tempo presente, retornará para uma prestação de contas; quem não conhece o próprio passado, não poderá dar conta de questionamentos e exigências essenciais do presente, assim entendo em relação ao que completa no parágrafo, algo que me reconecta à abertura do capítulo onde adverte que a civilização “não se sustenta a si mesma. É artifício, e requer um artista ou artesão. Se você quer se aproveitar das vantagens da civilização, mas não se preocupa em sustentar a civilização…, você se ferrou. Num piscar de olhos você fica sem civilização” (p. 163).

O homem-massa goza de benefícios e comodidades da civilização, mas não está voltado a valores civilizatórios e assim não está apto ao que Ortega y Gasset aponta para preservar a civilização. Os princípios que formam a base do mundo civilizado, o qual carece de suporte que deve ser dado por parte dos que desejam conservá-los, simplesmente não existem ou, penso, não estão no âmago do homem-massa, que é indivíduo dado ao acaso; apetece-lhe a vulgaridade, a realização de seus desejos sem o entendimento que lhe possibilitaria a gratidão diante do que foi construído ao longo do processo civilizatório para realizá-los, tudo em meio a um senso maior de relativismo moral, enquanto segue para ser um indivíduo líquido, poderoso, influente, diria, pragmático. O homem-massa é um retrato do problema do avanço civilizacional que torna mais complexa a tarefa de conduzir o trato da civilização, ao refletir um número cada vez menor de pessoas capazes de lidar com essa exigência (p. 165).

Por não ser capaz de dar conta do próprio progresso civilizacional, o homem-massa sucumbe e leva consigo a civilização; isso pode ser observado no exemplo que Ortega y Gasset menciona em termos de temas políticos e sociais, quando se utilizam “conceitos grosseiros que serviram há duzentos anos para afrontar situações de fato duzentas vezes menos sutis” (p. 166). Então, na medida em que a civilização segue, é preciso atualizar ideias, reavaliar conceitos, depurar soluções, reinventar-se na forma sem perder a essência e aprender sempre, um ofício tão delicado que requer pessoas refinadas, dispostas com saber histórico como “técnica de primeira ordem para conservar e continuar uma civilização madura” (p. 166).

Em Ortega y Gasset, o conhecimento e a reflexão sobre o que aconteceu, de onde veio a civilização e onde e como ela se encontra, é um tema fundamental cujo ponto maior em termos de gravidade se situa no problema do homem-massa, que compõe a maioria, onde reside sua força bruta que compromete a própria civilização, e por sua desconexão sobre as lições do passado, sua ignorância, seu desprezo pela história, o homem-massa não consegue aproveitar bem suas experiências e entra em desvantagem. O que lhe restará é o “primitivismo” em suas escolhas que atestam a incapacidade de cuidar do legado civilizatório que recebeu, e logo tomará caminhos que produzirão a barbárie. No tempo em que escreveu esses extraordinários ensaios (anos 1930), Ortega y Gasset viu no bolchevismo e no fascismo, os dois produtos do que chamou de “regressão substancial”, (p. 167), como resultados de um processo de esvaziamento dos princípios da civilização.

E hoje, penso, quase 100 anos depois, como anda a civilização? O fascismo e o bolchevismo passaram como fenômenos históricos, mas essencialmente permanecem, de formas diversas, os “neos” que surgem e o pior, em alguns casos, para os mais perversos e sofisticados na política, bem camuflados, enquanto para os mais brutos, com ares de saudosismo, no entanto, o que mais me deixa pensativo é o homem-massa da atualidade: estaria mais alienado, mais relativista, diria menos humano, mais tecnológico, menos autêntico, mais pautado pelas aparências, mais poderoso, pleno de aplicativos e conexões que “resolvem” sua vida no apertar de botões, talvez por isso ainda mais deslumbrado com a própria superficialidade, enquanto mais passivo das comodidades que incentivam seu glamour pela ignorância?

O que diria Ortega y Gasset sobre o homem-massa do meu tempo?

20/07/2024 11h33

Imagem: Cordel Veredas

Eu vi narrar um facto

Que fiquei admirado

Um sertanejo me disse

Quo nesse seculo passado

Viu enterrar um cachorro

Com honras de um potentado.

Um inglez tinha um cachorro

De uma grande estimação

Morreu o dito cachorro

E o inglez disse então:

Mim enterra esse cachorro

Inda que gaste um milhão!

Foi ao vigario e disse:

Morreu cachorra de mim

E urubú do Brasil

Não poderá dar-lhe fim

Cachorro deixou dinheiro:

Perguntou vigario assim?

Mim quer enterrar cachorro!

Disse o vigario oh! inglez!

Você pensa que isto aqui

E’ o país de vocês?

Disse o inglez oh! cachorro!

Gasta tudo desta vez.

Elle antes de morrer

Um testamento apromptou

Só quatro contos de réis

Para o vigario deixou.

Antes do inglez findar

O vigario suspirou.

Coitado! disse o vigario

De que morreu esse pobre?

Que animal intelligente

Que sentimento tão nobre!

Antes de partir do mundo

Fez-me presente do cobre.

Leve-o para o cemitério

Que vou o encommendar

Isto é, traga o dinheiro

Antes delle se enterrar,

Estes sulfragios fiados

E’ fativo não salvar.

E lá chegou o cachorro

O dinheiro foi na frente

Teve memento o enterro

Missa de corpo presente

Ladinha e seu rancho

Melhor do que certa gente.

Mandaram dar parte ao bispo

Que o vigario tinha feito

O enterro do cachorro

Que não era de direito

O bispo aí fallou muito

Mostrou-se mal satisfeito.

Mandou chamar o vigario

Prompto o vigario chegou

Às ordens sua excellencia…

O bispo lhe perguntou:

Então que cachorro foi

Que Seu vigario enterrou?

Foi um cachorro importante

Animal de intelligencia

Elle antes de morrer

Deixou á Vossa Excellencia

Dois contos de réis em ouro…

Se errei, tenha paciência.

Não foi erro, sr. vigario

Você é um bom pastor

Desculpe eu incommodal-o

A culpa é do portador

Um cachorro como este,

Já vê que é merecedor!

O meu informante disse

Que o caso tinha se dado

E eu julguei que isso fosse

Um cachorro desgraçado

Elle lembrou-se de mim

Não o faço desprezado.

O vigario ahi abriu

Os dois conticulos de réis

O bispo disse é melhor

Do que diversos fieis

E disse prouvera Deus

Que assim lá morressem uns dez.

Obra: O Dinheiro. Casamento do sapo; Ultimas palavras dum papa. Folhetos Raros de Leandro Gomes de Barros – Coleção SNB – Poemas Completos. Recife, 1909. Casa Ruy Barbosa. De Leandro Gomes de Barros (Brasil/Paraíba/Pombal, 1865-1918).

Uma das maravilhas que encontrei na Casa Ruy Barbosa, a publicação original de O Dinheiro, no trecho que me é bem familiar onde Ariano Suassuna encontrou inspiração para o primeiro ato de Auto da Compadecida.

Primeiro, sempre me fascina o contato com o português da época. Li uma versão deste cordel para a ortografia atual, mas prefiro apreciá-lo à moda antiga, da forma exata como o autor escreveu e publicou em 1909.

Segundo, o toque de mestre do jovem Ariano Suassuna que, após tentar a carreira como advogado, sem sucesso, enveredou-se pela produção teatral, e nesse novo empreendimento que abraçou, recebeu um convite para escrever uma peça que, a princípio, seria em um único ato, mas terminou em três convencionais,. Ariano estava envolto à literatura de cordel, o romanceiro popular dentro de suas raízes. Foi neste contexto, de 1956, que surgiu a peça O Auto da Compadecida com adaptações inspiradas em folhetos de Leandro Gomes de Barros. O primeiro ato, da hilária história do enterro da cachorra, assim como o início da adaptação cinematográfica feita por Guel Arraes, segue basicamente o mesmo roteiro desenvolvido por Ariano, inspirado em O Dinheiro.

Na estrutura, o inglês foi substituído pelo padeiro, com inserções de Ariano quanto à peculiar malandragem de João Grilo que envolveu o nome do major Antonio Morais, primeiro para sondar o vigário sobre a possibilidade da benzer a cachorra que estava doente, a pedido da mulher do seu verdadeiro patrão, o padeiro, para depois inventar a história do testamento canino para convencer o padre, após o pet morrer e assim realizar o seu enterro em latim. Com as inserções no roteiro, Ariano torna ao enredo original de O Dinheiro quando remonta ao padre que se justifica perante o bispo, em uma inescrupulosa relação de sacerdotes que vivem em torno do amor ao dinheiro.

As releituras das obras de Leandro Gomes de Barros, feitas por Ariano em O Auto da Compadecida, são as maiores dádivas do mestre que se empenhou em enaltecer a riqueza da cultura popular nordestina, especialmente a sertaneja, em um humor poderoso em provocações de um “realismo esperanço”, penso como ele se referia a si mesmo, e que revelam, de forma leve, certas verdades do espírito humano que muitos preferem fingir que não existem.

19/07/2024 19h23

Imagem: Recanto do Poeta

“Para Platão, dentro da sua grandiosa visão idealista do mundo e do homem, a beleza de um ser material qualquer depende da maior ou menor comunicação que tal ser possua com a Beleza Absoluta, que subsiste, pura, imutável e eterna, no mundo suprassensível das Ideias.”

Obra: Iniciação à Estética. Capítulo 3. Teoria Platônica da Beleza. O Mundo das Ideias Puras. José Olympio, 2013, Rio de janeiro. De Ariano Vilar Suassuna (Brasil/Paraíba/Parahyba do Norte, atual João Pessoa, 1927-2014).

O mestre Ariano no capítulo 3 começa por mencionar outro mestre que muito me apetece – Ortega y Gasset (1883-1955) – para explicar o universo em Platão em duas situações; a primeira discorre pelos olhos, “da morte, da feiura, da decadência”, aponta, e a segunda é consoante às Ideias Puras, ao eterno, ao imutável, onde “a Verdade, a Beleza e o Bem são essências superiores, ligadas diretamente ao Ser” (p. 24).

Matéria e espírito, uma dualidade onde a alma é atraída pela Beleza enquanto sofre por estar unida ao corpo material. A alma se encontra em posição diversa às suas origens onde outrora contemplou a Beleza Absoluta, e assim na busca pela Beleza e pela Verdade enseja uma recordação que experimenta em relação ao mundo das essências onde vivia antes de se unir à matéria. Em seguida, o mestre Ariano aborda o mito da “parelha alada” em O Banquete, onde os discípulos são aconselhados a seguirem pelo caminho místico através do amor, para que seja possível sair do mundo grosseiro da matéria e se elevar ao sofisticado mundo das ideias, onde refinará sua experiência com o belo até atingir uma forma de amor espiritual, que se baseia na beleza da alma, resultado de uma evolução em uma “disciplina amorosa da contemplação”, destarte livre da forma primitiva, sendo desinteressada no que se pautava até então quanto ao desejo pela sensibilidade corporal na atração física, algo que era apenas um “pálido reflexo” da Beleza Absoluta (pp. 26-27).

Com citações de O Banquete, o mestre Ariano segue em uma caminhada que pode inspirar aos que se permitem à leitura desarmada dos artefatos da modernidade, quem sabe a meditar sobre o significado da beleza no hodierno tão hedonista, que se pauta por aparências (que, via de regra, costumam enganar) e despreza o conteúdo que só pode ser sentido através de uma elevação espiritual. A Beleza em Platão, na reflexão de Ariano, é uma leitura para se pensar na grandeza do “caminho místico” do amor que se versa à Beleza espiritual e se identifica com a Verdade e o Bem, “faces diferentes do mesmo Ser divino”, de forma “lógica e coerente” (p. 26), assim a define.

Eis uma interessantíssima obra filosófica do mestre Ariano, talvez concebida de forma tão diferente do ponto de vista dos que o conhecem mais em relação às suas grandes peças teatrais, igualmente belas na elevação do movimento armorial.

18/07/2024 20h34

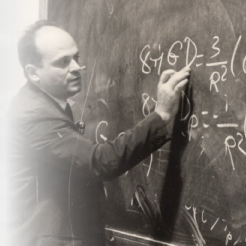

Imagem: IHP

11 rue Pierre et Marie Curie

75231 Paris Cedex 05

“Não é absurdo supor que Einstein tenha tomado emprestado o princípio da relatividade e as discussões sobre simultaneidade de Poincaré […]”

Obra: Poincaré e o princípio da relatividade: uma tradução comentada do ensaio “Sobre a dinâmica do elétron”. Revista Brasileira de História da Ciência, ISSN 2176-3275, v. 16, n. 2, p. 765-792, jul | dez 2023. De Clair de Luma Capiberibe Nunes e Wellington Pereira de Queirós.

Não é mesmo, a considerar que um dos maiores cientistas que saíram da academia brasileira, físico de envergadura internacional, não demonstrou dúvida que se tratava de um caso de plágio. Uma das questões que mais me intrigam é por que Einstein não mencionou Poincaré no famoso artigo de 1905.

E no final da nota 16 (p. 770) deste interessante trabalho produzido pelos dois pesquisadores brasileiros:

Em um artigo de 1906, Einstein cita o trabalho de Poincaré de 1900, no qual ele deduz a relação massa-energia para a radiação, enuncia o princípio da relatividade, discute o problema da sincronização de relógios e o significado físico do tempo local de Lorentz. Darrigol (1995) e Miller (1997a) não descartam a hipótese de que Einstein possa ter estudado este trabalho antes de escrever seu ensaio de 1905.

Einstein e Poincaré apresentaram interpretações diferentes sobre o princípio da relatividade (p. 771), mas esta detalhe não justifica, à mon avis, a omissão, caso Einstein tenha (provavelmente, conforme a Leitura de ontem) lido o ensaio de Poincaré quando trabalhava no escritório de propriedade intelectual em Berna.

Por um instante considerei a hipótese, rejeitada por Lattes, enquanto considerada por vários estudiosos da história da ciência, que Einstein e Poincaré estudaram em paralelo a relatividade e desenvolveram a matemática com interpretações distintas, então, por que só Einstein levou a fama? Teria sido apenas por conta do meio de publicação usado por Poincaré, ineficiente, enquanto Einstein trilhou por outro caminho que abriu-lhe as portas da notoriedade?

O caso Poincaré-Einstein me sinaliza o quanto o que tenho por “história” pode conter mais narrativas dos que ficaram em evidência, do que essencialmente verdades que se esperam acerca dos reconhecimentos do labor científico.

17/07/2024 20h55

Imagem: Plataforma Lattes

“[…] Einstein teria plagiado a Teoria da Relatividade de Henri Poincaré, físico e matemático francês.”

Obra: Einstein: Verdades e Mentiras. A Teoria da Relatividade foi fruto de plágio? Talentos da Literatura Brasileira, 2015, São Paulo. De Waldon Volpiceli Alves.

A história sobre o plágio supostamente feito por Einstein considerei como teoria da conspiração, mas quando ZW mencionou em seguida o físico curitibano Cesare Mansueto Giulio Lattes (1924-2005), como um dos cientistas que figuram entre os acusadores…

As afirmações de Lattes, dadas ao Diário do Povo de 05/07/1996, foram duríssimas contra Einstein; contundentes, sem qualquer margem de que teria alguma dúvida sobre o plágio, e serviram de base, junto com alegações de outros cientistas, para o mais intrigante capítulo desta obra. Em 1905, Einstein trabalhava em um escritório de patentes em Berna e teria lido o trabalho de Poincaré como parte de suas atribuições. Einstein então teria conferido o material e registrado em notas em nome da Académie de Sciences de Paris e foi neste momento que teria iniciado o delito de assumir uma teoria e a fórmula como se fossem suas. Menciona-se neste capítulo que teria ocorrido no Nobel uma suspeita sobre a autoria da Teoria da Relatividade, o que fez o prêmio a Einstein ser dado pelo trabalho sobre o efeito fotoelétrico e não pela Relatividade (p. 48).

Uma geração adiante, o jovem físico brasileiro que, por detalhes técnicos não foi agraciado com o Nobel pelo trabalho sobre mésons, interessou-se pela polêmica e o resultado é que ele percebeu semelhanças “impossíveis de serem feitas independentemente da redação entre a teoria de Einstein e a de Poincaré”. O matemático francês teria desenvolvido, e não Einstein, os cálculos exatos de uma teoria que vinha desde a renascença de Leonardo da Vinci, Galileu e Giordono Bruno. Lattes cita o livro História da Física de Whittaker, que atribui a Teoria da Relatividade a Poincaré e não a Einstein (p. 48). Neste mesmo capítulo é reproduzido o discurso (pp. 48-52) de Poincaré, apresentado em 1904 nos EUA (St. Louis). Poincaré desenvolveu o tema em 1895, algo que amadureceu na publicação do livro Ciência e Hipótese, de 1902 (p. 57).

A teoria do plágio cometido por Einstein é reforçada pelo argumento que aponta a falta de referências (p. 59) no trabalho de 1905, o que seria no mínimo suspeito para algo que estava em franco desenvolvimento por Poincaré. Há outras questões sobre a originalidade de Einstein que envolvem as premissas que contradizem a tradicional mecânica, em especial acerca da teoria do tempo passar mais lentamente quando a velocidade própria se aproxima da velocidade da luz, algo apontado por James Maxwell em 1878 (p. 59).

Da leitura desta obra fica a lição sobre até que ponto o que é contado sobre determinada celebridade pode ser comprometido por ilusões diversas que são produzidas em torno dela, por interesses variados, e que são assumidas como verdades na imensidão do desconhecimento que naturalmente tenho?

16/07/2024 21h18

Imagem: L&PM Editores

“Há uma grandiosidade inerente a esta visão da vida: o Criador concentrou os diversos poderes da vida num pequeno número de formas, ou apenas numa […]”

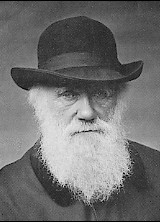

Obra: A Origem das Espécies. Capítulo XV. Recapitulação e Conclusões. Tradução de Ana Afonso. Planeta Vive, 2009, Leça da Palmeira. De Charles Robert Darwin (UK/Shrewsbury/The Mount, 1809-1882).

Darwin está no caso de autor que é muito comentado e pouco conhecido, pelo menos entre os que se envolvem em polêmicas que, penso, não fazem o menor sentido quando confrontam crença religiosa com teoria científica.

Não sei se foi para confirmar meu jeito teológico liberal de ser, mas em 2005 um pastor me perguntou em um óbvio “ululante”, como diria Nelson Rodrigues, sobre o que penso da “teoria da evolução” frente ao criacionismo, após eu ter comentado que as narrativas da criação no Gênesis são lendárias. Minha resposta sobre Darwin parece que o deixou ainda mais decepcionado: a teoria da seleção natural e o criacionismo não são, necessariamente, excludentes em uma lógica binária se for considerado, em tese, a ordem da seleção natural que aponta a uma lei natural que a ciência se empenha em discorrer, no caso, a enfatizar a prevalência do mais apto como derivação de causas e efeitos, enquanto a abordagem teológica se volta às evidências de uma causa primeira, o que está fora do alcance científico como convencionado. Aqui faço referência às cinco vias de Tomás de Aquino, em termos essenciais; em suma, não cabe ao saber científico lidar com fatores que não podem ser demonstrados de forma lógica no âmbito das ferramentas que são aceitas; para a boa ciência, não há como considerar o criacionismo como hipótese. Sendo comum em ensinamentos no âmbito religioso, a rejeição da seleção natural, assim como a controvérsia em torno da tese do design inteligente, penso na recapitulação que encerra A Origem das Espécies e, em alguns casos, desconfio que, entre acadêmicos, não mencioná-la pode ser até por pura e simplesmente falta de leitura da obra tão referenciada.

E a concluir o derradeiro parágrafo (p. 419):

“[…] e enquanto este planeta girava de acordo com a lei da gravitação universal, a partir de um princípio tão simples, foram desenvolvidas, e continuam a desenvolver-se, infinitas formas do mais belo e maravilhoso que há.”

Ao lembrar como Darwin encerra sua grande obra, lembro-me do olhar de surpresa do pastor, sobretudo que escutou “o Criador” (inserida na segunda edição) vindo de uma fonte inesperada… Neste caso, a melhor coisa a se fazer quando estamos indignados com determinadas ideias ou conceitos científicos, é deixar o autor falar, desarmar-se de preconceitos e ler a sua obra em questão com o merecido cuidado antes de emitir qualquer comentário, sobretudo acerca de coisas que não foram ditas, entre as quais figura no imaginário popular religioso, consoante a Darwin, que o homem é “descendente do macaco”, quando o que se falou, em termos gerais das espécies, foi sobre um ancestral comum de todos os grupos naturais (p. 143), fator que é desconhecido.

15/07/2024 02h09

Imagem: ex-isto

[Sócrates] Então que educação há de ser? Será difícil achar uma que seja melhor do que a encontrada ao longo dos anos, a ginástica para o corpo e a música para a alma?

Obra: A República. Livro II. 376a – e. Martin Claret, 2002, São Paulo 2002. Tradução de Pietro Nassetti. De Platão (Atenas, 428/427 – 348/347).

Torno a destaques da primeira leitura realizada em 2002: a importância da música na filosofia de Platão.

No trecho (p. 65) a indagação de Sócrates nos diálogos de A República a indicar a concepção que já se tinha sobre a importância da música na παιδεία que, ao lado da educação física, a ginástica, formava o conjunto sobre duas bases principais.

No contexto, a formação do guardião da cidade, o militar que, para ser perfeito, deverá naturalmente ser “filósofo, fogoso, rápido e forte” (p. 64). Concorda Sócrates com Adimanto que na música deve ser incluída a literatura, a começar da “falsa”, ou seja, das fábulas que serão contadas às crianças com o intuito de transmitir verdades, valores, por meio de histórias dos heróis e dos deuses que deverão ser submetidas a uma espécie de controle de qualidade, a ser realizado por parte dos filósofos, os amantes da sabedoria que darão conta da organização das diretrizes educacionais da cidade, antes das mães e amas serem persuadidas a usarem o material, o que denota a ideia de uma regulação (p. 65).

A educação deve começar pela música (e a literatura) antes da ginástica, pois é na alma onde se é moldado, onde se define a matriz sobre quem é a pessoa (p. 65). No Livro XIII, em um contexto onde começam a refletir sobre formas de governo, Sócrates volta a argumentar sobre a proeminência da música sobre a ginástica na educação de base, primeiro ao retratar o caso do indivíduo no regime oligárquico, adorador da riqueza material (p. 243) gastador das coisas alheias para satisfação dos próprios desejos, avaro das suas riquezas, que foge da lei como a criança foge do pai, pois foi educado não pela persuasão e sim pela violência, com maior veneração à ginástica do que à música (p. 244). Sócrates, um pouco mais adiante no diálogo, argumenta que é a razão, misturada com a música, “a única defensora da virtude durante a vida na pessoa que ela (a alma) habita” (p. 245).

14/07/2024 05h47

Imagem: The White House

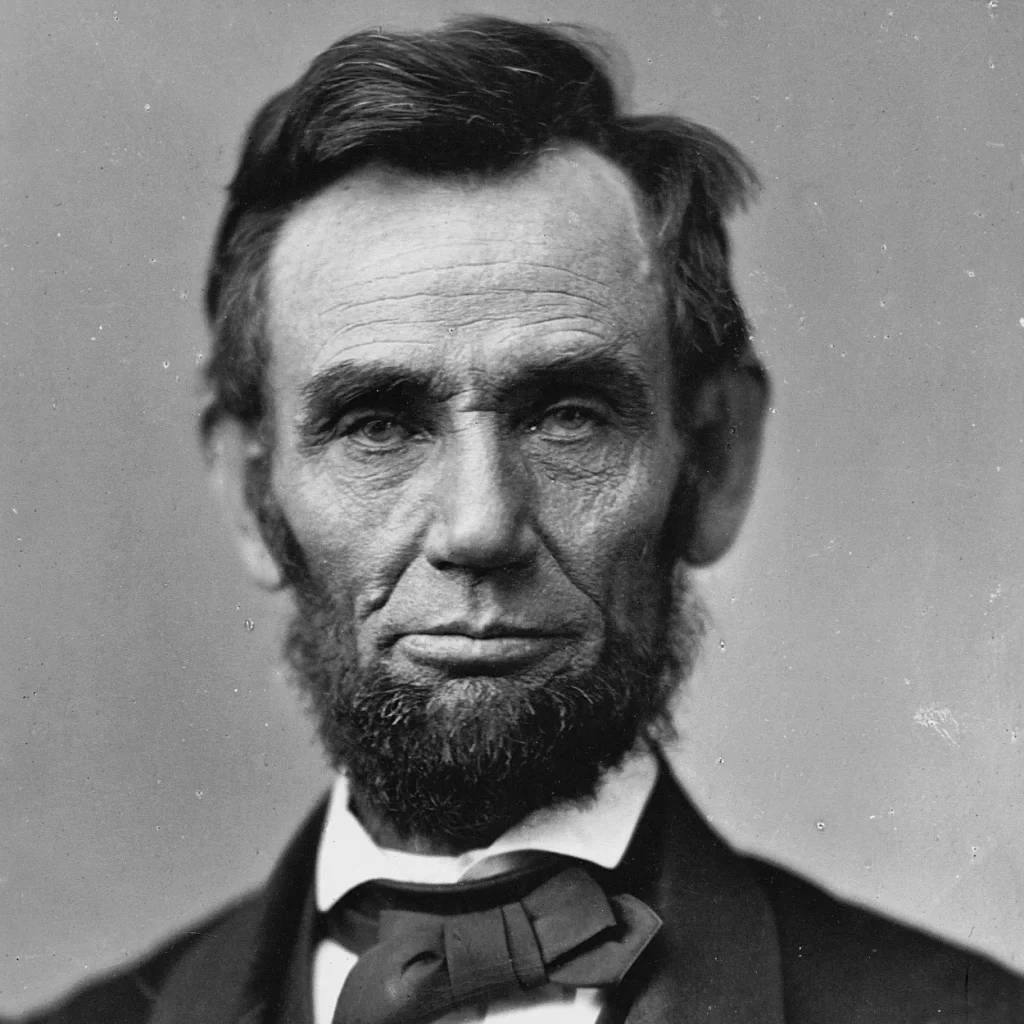

“For an instant the audience thought that the pistol-shot and the leap to the stage were a part of the play. No one, not even the actors themselves, suspected that the President had been harmed.”

Obra: Lincoln, the unknow. 28. Dale Carnegie & Associates, 1932, New York. De Dale Carnegie (EUA/Missouri/Maryville, 1888-1955).

Enquanto chegavam as notícias da Pensilvânia, veio-me em um flash a cena de O Poderoso Chefão II (1974) onde Michael Corleone e Tom Hagen discutem sobre como eliminar o traidor e veterano da máfia Hyman Roth que, ao desembarcar em Miami, seria entregue a um aparato de agentes do FBI, da alfândega e da Receita Federal. Hagen, para enfatizar o enorme grau de dificuldade, compara a intenção de Corleone a uma tentativa de assassinato do presidente dos EUA. Corleone então contesta Hagen a argumentar que “se há alguma coisa certa nesta vida, se a história nos ensinou alguma coisa, é que se pode matar qualquer um”.

Veio-me em seguida em memória o democrata John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), o mais recente e impactante caso de assassinato presidencial por conta das imagens documentadas. Imediatamente me veio o mais notório, o caso do republicano Abraham Lincoln, e então fui até esta obra de Dale Canergie para reler a cena do assassinato (p. 210), em Washington, no teatro Ford, pelo ator John Wilkes Booth (1838-1865) . Nem mesmo os mais talentosos roteiristas de Hollywood (que à época estava longe de existir), conseguiriam inventar a cena em que o ator, revoltado com as ideias antiescravagistas do presidente, realizou o homicídio:

Parado por um dos guardas do presidente, Booth entregou-lhe seu cartão pessoal de forma confiante (como um bom ator) dizendo que Lincoln desejava vê-lo; e, sem esperar permissão, empurrou e fechou a porta do corredor atrás de si, travando-a com um suporte de madeira de uma estante de partitura. Ele tinha espiado pelo buraco que havia perfurado no porta atrás do presidente, para medir a distância e silenciosamente abrir a porta. Então, empurrou o cano do seu alto calibre derringer perto da cabeça do presidente e puxou o gatilho. Em seguida saltou para o palco abaixo. A cabeça de Lincoln caiu para frente e depois para o lado, sem emitir nenhum som. Por um instante o público pensou que o tiro de pistola e o salto para o palco faziam parte da peça. Ninguém, nem mesmo os próprios atores, suspeitaram que o presidente tivesse sido alvejado (p. 210, tradução livre).

Pela memória auxiliar, vieram-me James Abram Garfield (1831-1881), o primeiro caso de presidente assassinado, e William McKinley (1843-1901), ambos republicanos.

Em seguida recordei os casos de atentados a presidentes americanos, quanto aos que sobreviveram: Ronald Reagan (1981), Jimmy Carter (1979), Gerald Ford (1975) e Richard Nixon (1974). Em mais um esforço, mais demorado, apareceram Harry Truman (1950) e Franklin Delano Roosevelt (1945). Recorri novamente à memória auxiliar e então me vieram Theodore Roosevelt (1912) e Andrew Jackson (1835). Nessa revisitação histórica, lembrei-me também de Robert F. Kennedy, o irmão do presidente que também foi assassinado, com a diferença que foi na condição de candidato.

Então pensei na leitura de Historia de Roma, de Indro Montanelli (1909-2001); lembrei-me da passagem sobre os dez imperadores que se sucederam em um período de 126 anos (30 a.C a 96 a.C), onde sete foram assassinados [242].

Do caso da facada em Bolsonaro no Brasil, pensei no que ocorrera com o senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor que, entre discursos e após trocas de gestos de sacar arma com o senador Silvestre Péricles, protagonizou disparos dentro do Congresso Nacional, o que resultou na morte acidental de outro colega parlamentar:

Em 4/12/63, o Senador Arnon de Mello proferiu um discurso na bancada do Senado, em resposta ao discurso anterior do Senador Silvestre Péricles. Durante a explanação, os dois fizeram o gesto de sacar uma arma do bolso, mas apenas Arnon de Mello de fato retirou uma arma de fogo, disparando-a, sem qualquer mira, na direção de Silvestre que se abaixou rapidamente. Os tiros, porém, acertaram o Senador pelo estado do Acre, José Kairala, que faleceu horas depois [243].

A política, ao longo da história, muitas vezes no uso de linguagem violenta em forma metafórica, acaba por ser o cenário para a violência concreta, sendo tão ou mais sanguinária que a ficção.

Pensei também que a sensação de segurança de quem atua no mundo político, em muitas ocasiões, tem se revelado mais ilusória do que qualquer outra coisa, apesar da imensa estrutura montada para proteger os que ficam expostos, assim como essa ilusão é evidente entre poderosos que não são políticos por atuação pública, enquanto são tão ou mais capazes de prover considerável suporte de segurança, inclusive com o aparato estatal, o que ratifica o dito pelo personagem Michael Corleone.

Outro ponto que refleti é que políticos, ao darem discursos, deveriam considerar que ao fomentarem uma linguagem que incentiva o ódio ao adversário, podem provocar uma ebulição perigosa não apenas em si mesmos, mas também no bojo social, em seus seguidores, sobretudo entre fanáticos.

242. p. 319, Peguin Rabdom House Grupo Editorial, 2014, Barcelona, eBook Kindle. Tradução para o espanhol de Domingo Bruna.

243. Caso Arnon de Mello – Ação Penal Pública n. 967/1963.

13/07/2024 00h10

Imagem: confindustriaemilia.it

“Il sisteme delle quote ha prodotto effett paradossali. […] Questo avviene attraverso una miriade di partiti che rappresentano le caste inferiori, e cosi rafforzano la coesione interna della stessa caste.”

Obra: La speranza indiana. Storie di uomini , città e denaro dalla più grande democracia del mondo. VI. L’enigma delle caste e il veleno nazionalista. Mondadori, 2007, Milano. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Torno à obra do experimentado jornalista, correspondente internacional e escritor italiano sobre a Índia.

O trecho (p. 210) desta Leitura me fez pensar em paralelo nas políticas públicas para cotas no Brasil sob apelos de reparações históricas.

Antes, penso no que Rampini discorre sobre o antiguíssimo sistema de castas na Índia que se confunde com a gênese do hinduísmo (p. 202) que lembra a ideia de “ordem natural” semelhante à visão de Aristóteles quanto a grupos que se apresentam como naturalmente à função de senhorio, enquanto outros foram destinados à submissão. Na Índia, a essência do apartheid está sistematizada na ordem social por uma concepção religiosa de “pureza” que define o ordenamento conforme papéis, do âmbito religioso aos diversos meios da sociedade produtiva, resultando em um complexo sistema de castas (pp. 202-203).

Rampini indica que a sociedade indiana vive nos dias atuais uma tensão entre os que desejam se livrar do apartheid fincado em preceitos religiosos e os que militam para conservá-lo. Cita (pp. 204-205) a defesa categórica feita pelo renomado filósofo do hinduísmo Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947) em favor do sistema de castas que, na visão do filósofo, “é absolutamente incompatível com a competitividade da sociedade industrial” (p. 205) apregoada na mentalidade capitalista ocidental. Sobre esta leitura, passei a entender melhor o contexto da resistência de Mahatma Gandhi (1869-1948) aos valores da economia no que tange ao mercado, à divisão do trabalho e aos avanços tecnológicos que, de fato, contrariam uma visão de sociedade onde a mobilidade social, a ascensão ou a mudança de status, não é uma coisa concebida, enquanto é algo natural que ocorre em sociedades sob maior influência da ordem espontânea derivada dos mercados.

A Índia atual tem membro da Suprema Corte de casta inferior e o parlamento é um centro de defesa de direitos igualitários em favor dos que são oprimidos pelo sistema de castas (p. 210), no entanto, ao longo dos anos, a consciência em favor do milenar apartheid religioso continua a se afirmar na Índia, conforme o docente e escritor indiano Purushottam Agrawal (1955), mencionado por Rampini (p. 211).

Sobre o “paralelo nas políticas públicas para cotas no Brasil” que pensei nessa experiência de leitura, deu-se ao refletir acerca do que Rampini aponta sobre forças políticas progressistas que enfrentam a mentalidade de castas na adoção de políticas de cotas para fins de promoção econômica. Aqueles que desejam ter acesso a tais benefícios na Índia, devem se declarar como parte de alguma casta inferior e é neste detalhe que reside o “paradoxo” apontado por Rampini, pois ao se declarar como membro de uma casta inferior para obter determinados benefícios sociais para combater as desigualdades, surgem diversos partidos que se dizem representantes dos interesses das castas inferiores e assim “reforçam a coesão interna pelas mesmas castas” (p. 210), aponta Rampini. Há uma política na Índia de reservar empregos a quem se situa nas castas inferiores, o que acelerou o declínio dos que investem nas castas e forçou um sentimento nacionalista hindu com um perfil reacionário, questão que está no centro das reflexões do socialista indiano Pankaj Mishra (1969), também citado por Rampini (p. 211). Diante desse emaranhado de interesses, penso, em face ao Brasil de, além da reação de setores insatisfeitos com as políticas públicas em favor das minorias consideradas vítimas de injustiças históricas, a política pública de favorecimento poderia incentivar o interesse pela preservação de narrativas apenas para manter os benefícios sociais? Findando-se as injustiças, as políticas perderiam o sentido de existência, a priori, o que seria algo benéfico para a sociedade que paga os impostos destinados a essa finalidade, no entanto, o corte de benefícios pode não ser visto assim por parte de quem os recebe e então conservar o discurso como se fora uma “eterna vítima” pode ser um esforço político para, na prática, fazer com que as ditas “injustiças sociais” sejam intermináveis, sem solução, impagáveis na prática, embora o lobby as apresente de forma contrária quanto à quitação. Refiro-me aqui ao problema do “vitimismo” como, em tese, uma ferramenta para obtenção de privilégios por quem não passa pelos efeitos do que se apresenta em função da suposta “dívida histórica”. Pensei em quem tenha características antropométricas e biotipológicas nada semelhantes a da determinada etnia considerada vítima de alguma opressão registrada na história, enquanto se afirma como pertencente apenas para receber algum benefício de políticas públicas, assim como os que se declaram “negros” para obter acesso às vagas reservadas em cotas nas universidades estatais. Então, penso, será que, em casos assim, haverá interesse político autêntico em ver a superação das ditas “desigualdades sociais”?

12/07/2024 20h13

Imagem: Planeta

“É como uma árvore pesada, cheia de galhos secos, que não caem […]”

Obra: Em mim basta!: o poder de pular fora quando nada mais faz sentido. 11. Cortar as pessoas de minha vida significa que me respeito. Citadel, 2022, Porto Alegre. De William Sanches.

Esta obra do terapeuta transpessoal William Sanches me fez pensar em algumas experiências onde tive que recorrer ao “em mim basta!” e o capítulo 11 tem uma especial ligação com minha forma de entender que cortar é tão importante quanto criar relações. Quando estou a cuidar de meu pequeno jardim, percebo a essência da verdade dita no trecho (p. 84) desta Leitura.

Nunca fui dado a pertencer de forma intensa a grupos disso ou daquilo e em alguns momentos quando percebi que estava com mais envolvimento em algo do gênero, ao mesmo tempo tomava consciência sobre certos significados em torno de conversas, ideias, crenças, anseios e banalidades ou acerca do que William Sanches afirma sobre ficar atento “ao que é dito e como as coisas são ditas” nos ambientes em que socializo (p. 84).

Nos tempos de seminarista, naturalmente fiquei próximo a círculos liderados por pastores, e não demorou muito para perceber que aquele meio não fazia sentido em minha forma de pensar o mundo, quando passei a meditar sobre o contexto das coisas que escutava. Considero-me um sujeito de fé enquanto apetecido ao contínuo exercício da dúvida; logo, ser impedido ou constrangido para não questionar sistematizações pelas quais estou relativamente envolvido, sobretudo às que tenho por definição pessoal sobre o que me cerca, ou não poder falar sobre possiblidades (p. 82), torna-se um problema sério. Qualquer coisa ou pessoa que procure determinar o que devo ser e pensar se torna tóxica. Acontece que o ambiente religioso é fortemente inclinado a atrair quem se pauta por repulsa ao exercício do espírito crítico e muitas certezas, convicções, “verdades de fé” normalmente vistas como intocáveis na manipulação de quem lidera, enquanto são tratadas como “soluções” com a chancela de revelação divina em um bojo alienante, um mundo de bolha que muitos tomam para si e que se esfarelam no enfrentamento da realidade em questões complexas da vida que demandam maturidade, reflexão e intimidade, sobretudo no relacionamento com Deus. Nada tenho para trocar experiências em um meio com esse tipo de molde em dogmatismos e paixões doutrinárias que impedem um diálogo franco com dilemas do mundo e outros saberes; destarte, cortar relações foi algo natural.

O “em mim basta!” também de vez em quando acontece quando percebo relacionamentos profissionais que se tornaram tóxicos. Nesse aspecto, trabalho bastante para ter condições de cortar relações quando, por exemplo, identifico um cliente que se comporta como se fosse o centro do universo: imediatista contumaz, exige de forma desproporcional ao que está disposto a dar de retorno financeiro, não respeita determinados limites em torno de tarefas, horários e prazos, pauta-se tão somente nos próprios interesses onde os fins justificam os meios e/ou apresenta valores que desprezam o mútuo respeito nas relações humanas. Ao reconhecer uma personalidade assim, o confronto é inevitável no foro íntimo que se relaciona com o que William Sanches recomenda acerca de saber cortar hábitos, comportamentos, palavras, atitudes, tudo aquilo que contraria o que desejo para a minha vida (p. 84).

Às vezes o “em mim basta!” sequer é necessário e percebo isso quando sou convidado para fazer parte de atividades, grupos ou instituições onde tenho muitas restrições; penso quando fui sondado simultaneamente para apoiar movimentos petistas e bolsonaristas (foi uma dupla ofensa inconsciente de quem fez os convites), participar de eventos do meio contábil que exploram comercialmente coisas que tenho muita objeção, pregar em culto evangélico (aqui, pensaram que o Leonardo de 2000 a 2005 ainda está vivo quando eu mesmo o enterrei), eventos sociais onde há muita bebedeira, comilança, música tóxica, normalmente em volume alto, onde será fácil esbarrar em expert no falar sobre a vida alheia (coisas socializadas que tenho ojeriza). Talvez esses chamados ocorram pela ilusão comum em muitos acerca da crença do que sabem sobre uma determinada pessoa.

A capacidade de cortar laços está longe de ser uma questão apenas de liberdade financeira. Envolve um maior auto conhecimento que proporcione uma vida espiritual autêntica, em boa consciência com valores e desejos, e não em função de se viver com base sobre o que os outros pensam; neste ponto considero o que William Sanches ilustra no ato de sair da manada (p. 82), penso no que enseja na busca por um fortalecimento mental para enfrentar críticas que não merecem o valor que lhes é dado nas aparências da vida social.

11/07/2024 22h12

Imagem: Jornal Opção

“A arte de Beethoven é a mais alta música humana. A arte de Bach é menos humana porque é mais que humana.”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Intermezzo Musical. Quem foi Bach?Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

Ensaios Reunidos de Carpeaux está entre as 50 obras que considero mais importantes em minha vida de leitor.

Organização, introdução e notas de Olavo de Carvalho (1947-2022).

O que Carpeaux afirma sobre Johann Sebastian Bach (1685-1750) faz total sentido, à mon avis, quando escuto suas peças; é como se abrisse uma perspectiva além do que consigo entender sobre o significado da existências das coisas em harmonia. A música do gênio que fora esquecido (p. 835) suscita uma percepção de uma forma fascinante de representar a natureza como se a música alcançasse outra dimensão.

Os concertos de Brandenburgo surgem em meu despertar em um “bom dia!” do Criador. O prelúdio 1 BWV 846 me conduz a um mergulho incomum sobre a singeleza da vida que, muitas vezes, deixo de apreciar no cotidiano.

A sequência de BWV 1004 me inspira na resolução de problemas de programação; quantas vezes me flagrei com a música, quando não tocada, em pensamento, diante do que parece desconexo e perturbado, e então as notas parecem decodificar uma forma única ao meu espírito em favor de uma reordenação que supera a incompreensão diante dos problemas de lógica que enfrento.

Carpeaux fala de uma característica de Bach que me causa, concomitantemente, inquietação e deslumbramento: a semelhança em meio a diferença entre os concertos (p. 838), como se todo o conjunto de sua música, dos elementos profanos (p. 836), incluindo os de origem italiana, ao misticismo gótico dos motetos (p. 840), convergisse a um fim supremo, a um encontro com Deus, o que me faz pensar no trecho (p. 840) desta Leitura.

10/07/2024 22h50

Imagem: marxists.org

“Os comunistas, os partidários da III Internacional, existem em todos os países precisamente para transformar em toda a linha, em todos os domínios da vida, o velho trabalho socialista, trade-unionista, sindicalista, parlamentar, num trabalho novo, comunista.”

Obra: Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Editora Montecristo. Fonte digital The Marxists Internet Archive, 2022, eBook Kindle. De Vladimir Ilyich Ulianov (Rússia/Ulianovsk, 1870-1924), pseudônimo Lenin.