30/09/2025 22h31

Imagem: Estrategistas

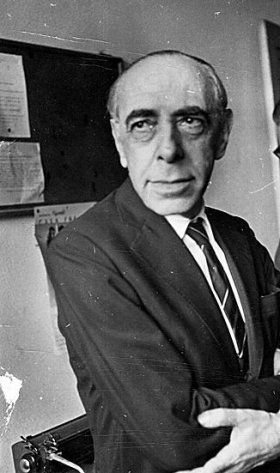

“O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. […] manifesta-se principalmente num estado de tédio. […]”

Obra: Em busca de sentido. II. Conceitos fundamentais da logoterapia. O vazio existencial. Vozes, 2018, Petrópolis. Tradução de Walter O. Schulupp e Carlos C. Aveline. De Viktor Emil Frankl (Áustria/Viena, 1905-1997).

“Vou entregar tudo, não aguento mais”, eis a frase que mudou o rumo do atendimento no Zoom, o serviço de suporte em TI de um amigo de infância que, de vez em quando, vira um confessionário.

É comum em meu cotidiano perceber profissionais de contabilidade desanimados com o turbilhão de coisas para se darem conta, o que pode acionar gatilhos e impulsionar ansiedade, além de provocar um quadro de sensação permanente de cansaço ou sufocamento.

Propus ao cliente uma reflexão sobre uma possível consequência de um abandono da vida profissional: o que será preenchido no lugar? “Já parou para pensar no dia em que não terá mais um trabalho na área contábil para fazer?”, indaguei, e então completei: “E se isso se converter em um nada permanente? Como será a sensação de amanhecer sem ter o que fazer?”.

Quanto a isso, auto apliquei um exercício no ano passado: apenas por algumas horas de uma manhã de um dos recessos, tentei experimentar a situação de não ter nada para fazer; abdiquei de atividades que me dão sentido e “procurei” um pouco de tédio. Não tinha naquela manhã, tarefa de suporte, de investimento, nem de programação, o que naturalmente fazia parte do recesso. Era o último dia e estava em casa, nada mais propício para o experimento.

Então por algumas horas ignorei leituras, tarefas domésticas, minhas plantas, atividades de escrita neste espaço, a terapia diária que faço com música clássica e qualquer atividade que me remetesse ao uso mais intenso do corpo ou da mente; evitei qualquer coisa que me fizesse sentir ativo, desperto, bem ocupado, distante de qualquer sensação de enfado. Resultado: cada minuto se tornou uma eternidade. Foi sofrível, sufocante. A experiência me revelou um pouco do que o pai da logoterapia aborda no trecho (p. 131) desta Leitura. Quando a encerrei, o alívio se revelou impressionante sobre o quão é aterrorizante o nada para fazer ou o não ter com o que bem se ocupar.

Logo após a experimento, pensei na importância de cada atividade que realizo no cotidiano e no que Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida não ser uma questão de modo geral, mas algo específico em um dado momento. Para cada circunstância, encontrar um sentido apropriado, de acordo com a vocação que identifico em minha existência (p. 133).

Depois pensei o quanto escutei de pessoas enfermas que me confessaram que a pior parte de estar acamado é a de não ter condições de fazer as coisas que gostavam antes da incapacidade ocasionada pelo adoecimento. Ficar simplesmente parado desnuda uma cruel falta de sentido básico e abre as portas para um vazio existencial. Mas seria possível superar esse vazio mesmo incapacitado mental e/ou fisicamente para realizar o que mais se aprecia? Entendo que a fé e a intelectualidade possuem preponderância nesse tipo de situação.

Quanto ao vazio do nada para fazer, Viktor Frankl fala sobre a “neurose dominical”: “aquela espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de suas vidas quando passa o corre-corre da semana atarefada e o vazio dentro delas se torna manifesto”, o que, entre diversos casos, pode acometer aposentados e idosos (p. 132).

Perguntei então ao cliente se ele se sente bem pelo trabalho em si, não pela carga de coisas que formam uma agenda cansativa de atualizações, pois, seja, talvez, um dos fatores que acionam um receio exagerado das expectativas que ele tem e ofuscam a visão dos benefícios do trabalho, em estar atarefado com coisas que realmente gosta de fazer. Sugeri então que ele se imaginasse no lugar de uma pessoa desempregada, amanhecendo sem ter o que fazer. Eu inseri este exercício mental no pacote do tédio que simulei, o que aumentou sensivelmente o desconforto mental. Depois sugeri pensar em uma agenda de atividades para substituir o tempo que dedica ao trabalho atual. Surgiram mais problemas na reflexão, o que abriu um melhor entendimento sobre o significado do “entregar tudo”.

Às vezes se tenta preencher esse vazio existencial com hedonismo em torno do poder econômico, por conquistas materiais e/ou na busca de compensações na forma física de prazer, contudo o vazio permanece mascarado por tais “realizações” que podem se tornar vícios. Por fim, penso, o sentido da vida é um processo pessoal de auto descoberta; não tem uma fórmula geral e vai depender muito mais da disposição de cada pessoa em desbravar a si mesma.

29/09/2025 23h00

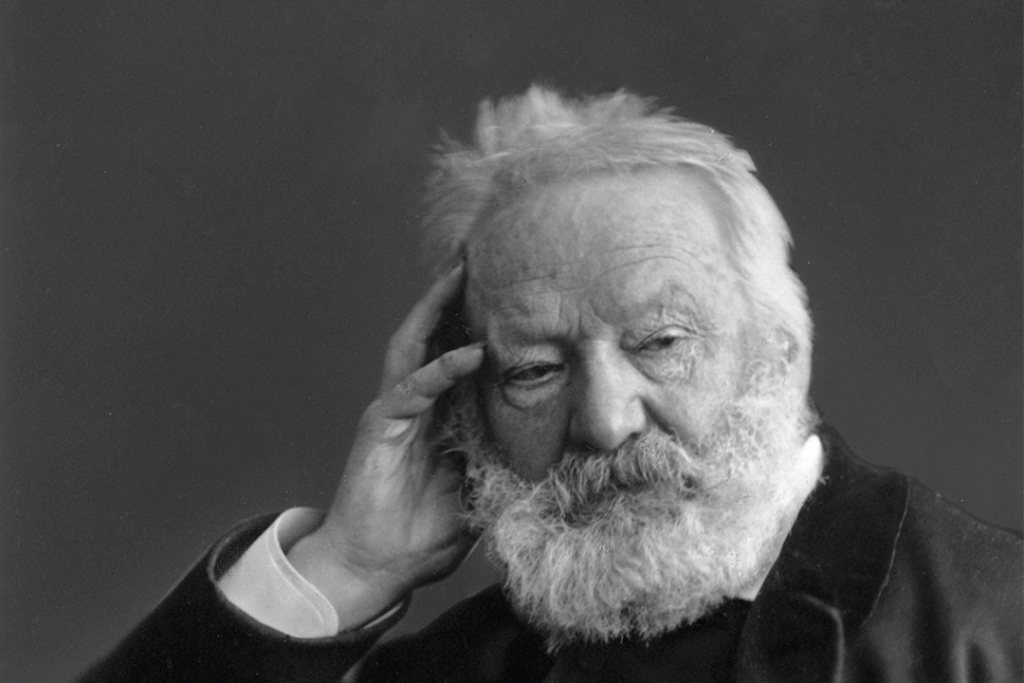

Imagem: UAI

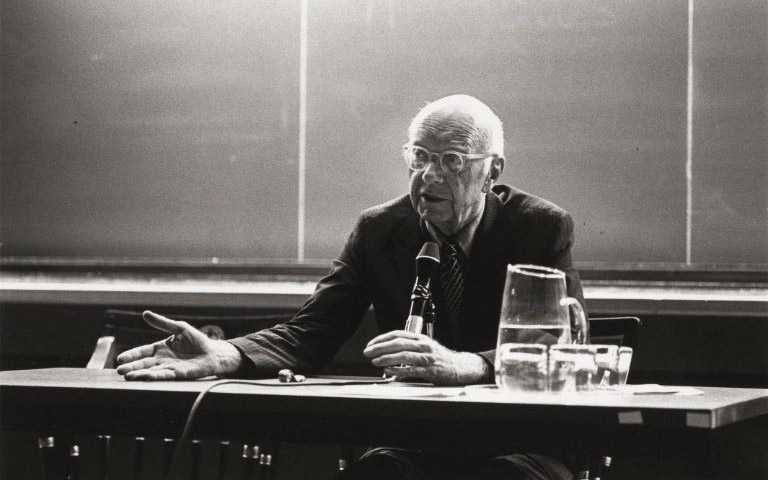

“Ainda solteiro, o dr. Maciel fora franco: não queria filho homem. E ajuntava, no seu humor soturno: “De homem, basto eu”. Explicava que as mulheres são menos rebeldes, mais acomodadas. Sustentava a teoria, aliás discutível, de que um simples berro reduz e desmoraliza qualquer mulher.”

Obra: A mentira. 1. As cinco irmãs. HaperCollins, 2022, Rio de Janeiro. De Nelson Falcão Rodrigues (Brasil/Pernambuco, 1912-1980).

O ano era 1996 e Nelson Rodrigues me foi apresentado como autor por uma jovem professora de sociologia. Naquele ano fazia enorme sucesso a série A Vida como Ela É (Globo), e alguém teve a infeliz ideia de mencionar os contos um tanto sexistas do escritor, teatrólogo e jornalista em torno do tema da aula: o “patriarcado”. Digo “infeliz” porque tomou conta de todo o restante da aula, que até então estava interessante.

A polêmica com Nelson Rodrigues me fez descobrir a primeira feminista de minha vida: a professora, que me dera as piores referências quanto ao que eu descobriria, adiante, ser o pernambucano mais carioca que tenho notícia: “autor de gosto repugnante, apenas um homem de seu tempo, machista e pervertido que fez da objetificação da mulher a base de sua dramaturgia”, sentenciou.

Eu não tinha lido nem visto nenhuma peça de Nelson Rodrigues, apesar do teatro ser um tanto familiar desde a adolescência. Além de produções locais, do Teatro do Parque ao Apolo, passando pelo Teatro de Amadores de Pernambuco e pelo maravilhoso Santa Isabel, conheci algumas peças do sul. Passei a gostar de teatro por causa de minha mãe e me lembro do dia em que conseguimos entrar nos camarins de A Maracutaia com Marco Nanini e José Wilker, onde cumprimentamos os atores. No entanto, não acompanhava a apimentada série televisiva, desconhecia as obras de Nelson Rodrigues e assim estava perdido em torno da polêmica, mas na sala alguns fãs, todos da ala dos rapazes, atiçaram ainda mais os nervos da professora, acredito que por notarem seu viés feminista um tanto exagerado.

No final da aula me dirigi à docente e pedi algumas referências bibliográficas sobre o tal dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, mas, infelizmente, ela interpretou como mais uma provocação quando, na verdade, eu estava apenas curioso para entender um pouco a indignação dela em torno das obras do autor.

Naturalmente fui apreciando as obras de Nelson Rodrigues. Em A mentira – um conto despretensioso e com ares de rascunho, com um certo ar de texto para teatro – o autor trabalha a mentira que desencadeia outras mediante debilidades e problemas psicológicos que discorre nas personagens, sempre com um fundo de problema de teor sexual que vai fomentando outras mentiras. No caso do dr. Maciel (pos. 153 de 1632), há alguns traços que lembram o dr. Guedes em A vida como ela é… O homem fiel e outros contos [469], com a diferença de que as personagens femininas de A mentira são quase que totalmente submissas ao macho líder, patriarca, ditador da família, enquanto que em A vida como ela é, as mulheres, enquanto objetos do mesmo machismo, chegam a exercer um certo poder reativo e cruel sobre os homens.

Nos anos 2000, após conhecer boa parte da produção literária de Nelson Rodrigues, entendi que a indignação da professora tinha mais a ver com a expectativa ideológica que ela tinha sobre a arte. Será possível retratar um machista sem explorar o comportamento típico nas personagens? Penso que a arte está acima de idealizações e caminha por onde a razão e as convicções não podem alcançar. Nelson Rodrigues foi um dramaturgo que conseguiu traduzir bem os dramas e os dilemas em torno da sexualidade do cotidiano, um tanto camuflados pela hipocrisia do falso moralismo de cada dia.

469. 26/03/2022 16h32

28/09/2025 16h34

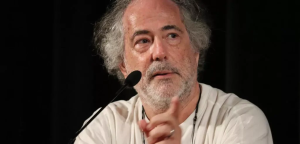

Imagem: confindustriaemilia.it

“La violenza é un dato permanente della storia americana. Da sempre.”

Obra: America. 4.É il paesi dove tutti girano armati? L spettacolo deve continuare. Solferino, 2022, Milano. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Enquanto conferia a obra de Charlie Kirk The MAGA Doctrine [467], e refletia sobre o seu assassinato, lembrei-me deste trecho (p. 282) de minha experiência de leitura com esta obra de Rampini.

O assassinato de Charlie Kirk foi mais um capítulo de uma longa história de violência letal na política norte-americana. Sobre os quatro presidentes americanos assassinados no exercício da função (Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy), lembrados por Rampini (p 284), conversando com um entusiasta do “american lifestyle“, ele se demonstrou surpreso com o histórico de violência letal na política, que se apresenta mais intenso que o tupiniquim.

Além da Guerra Civil que marcou as disputas em torno do tema da escravidão, Rampini também lembra outra tragédia para falar de uma “nação com um passado marcado por violência de massa”: o genocídio dos povos nativos. O massacre dos índios americanos é uma das páginas mais sombrias da história da humanidade, sendo de uma macabra ironia, à mon avis, chamar os Estados Unidos, forjados neste banho de sangue, de “terra da liberdade”. Sobre isso, uma obra de referência que me causou impacto: Enterrem meu Coração na Curva do Rio [468], de Dee Brown.

Ao contar sobre um alarme falso acerca de uma ameaça de ataque por arma de fogo na universidade americana em que seu filha dava aula (p. 279), Rampini aponta o quanto a violência como ato político ou ideológico nos Estados Unidos faz parte de uma preocupação um tanto frequente na vida do cidadão comum.

Recentemente um interlocutor argumentou comigo que Charlie Kirk provocava demais nas universidades e que o atentado seria uma questão de tempo. Pareceu-me uma tentativa de suavizar a violência letal sob moldes ideológicos, quando então perguntei ao jovem progressista se também “provocava demais” outro ativista na longa lista de assassinados na política dos Estados Unidos: o doutor Luther King Jr. (também lembrado por Rampini, p. 283). Aproveitei para citar o pastor batista por ser uma referência comum de personalidade que tenho com o jovem que mencionou Kirk.

No final, encontramos a síntese de que Kirk e King Jr. tinham em comum a promoção da discussão pacífica de ideias, embora bem diferentes, por exemplo, na questão do uso de força letal para autodefesa, contudo, foram mortos por quem preferiu lidar com as diferenças através de armas; eis uma constante na cultura política dos Estados Unidos, um país vendido no mundo com um rótulo enganoso, o de ser a mais importante democracia, no entanto, historicamente, olhando os fatos, revela-se um fracasso retumbante quando se pensa em civilidade no debate político.

467. 22/09/2025 22h06

468. 13/08/2025 22h30

27/09/2025 12h00

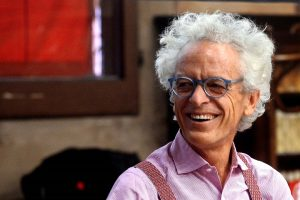

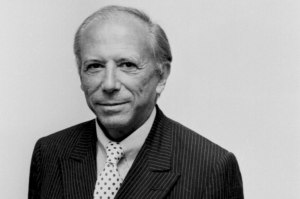

Imagem: Amazon

“[…] o consumo plurifásico, vale dizer, incidente em diversas fases do ciclo econômico […]”

Obra: LC 214/2025 Comentada: Reforma Tributária – IBS, CBS E IS – 1ª Edição 2025. TITULO I. CAPÍTULO I. Atlas, 2025, Rio de Janeiro. De Hugo de Brito Machado Segundo.

Eis uma obra de utilidade pública para diversos registros, um tanto fluvial, dado o propósito de comentar um tema de alta complexidade.

Em eventos fechados no Zoom sobre a Reforma Tributária, referente à Lei Complementar 214/2025, o conceito no trecho (p. 1) é um dos pontos de uma curiosa dificuldade, não diria de compreensão, mas de aceitação, quando se expressa um raciocínio um tanto contaminado por casos de bitributação do atual sistema ou por uma habitual confusão que trata o Simples como se fosse um “imposto único” e, por automatismo, não se considera o significado concreto, prático, da apuração plurifásica.

Um dos casos mais interessantes foi a de um analista fiscal que expressou o conceito de forma clara: “IBS a débito pelas vendas, IBS a crédito pelas compras, CBS a débito, CBS e crédito, IS a débito e IS a crédito, tudo conforme os tributos identificados nas transações”, o que animou o promotor do evento, no entanto, no final de sua intervenção concluiu que “não será possível aplicar essa apuração em seu caso, porque todos os clientes que presta serviço vendem apenas na ponta de consumo e são do Simples”. Sugeri então analisarmos um extrato do PGDAS quando então a confusão foi sanada, os tributos foram identificados e relacionados com a CBS, o IBS e o IS, o conceito de apuração plurifásica, como alternativa (híbrido), foi apresentado e finalmente a essência da Reforma foi compreendida.

O plurifásico no encadeamento por aquisições de mercadorias, a ocasionar créditos, “permitindo assim o abatimento, em cada incidência, do montante representado pelas incidências anteriores” (p. 1), e o impacto no DUAL a recolher quando se contabilizam as vendas, a ocasionar débitos, evita que a carga tributária se altere ao longo das operações e diz respeito a uma antiga e familiar apuração a ser registrada no livro fiscal entre o que foi tributado nas compras versus vendas.

Desta essência compreendida, foi possível dar o alerta que a apuração do IVA dual será uma atividade fundamental para análise comparativa com a tributação do dual cobrada sobre o montante das vendas no universo do Simples Nacional; refiro-me ao futuro PGDAS, e os que ignorarem tal avaliação, poderão ser surpreendidos, eventualmente, por clientes insatisfeitos após descobrirem, normalmente por meio de terceiros (consultores), que estão pagando mais impostos do que deveriam. A importância de ter sistemas internos de escrita fiscal, capazes de prover análises comparativas, será então um dos pontos mais importante para quem lida com apuração de tributos no âmbito dos optantes pelo Simples Nacional.

Outro ponto que me chamou a atenção nesta primeira abordagem, diz respeito ao que bem lembra o autor, doutor em direito constitucional e direito tributário (p. vi), quanto ao PIS e Cofins não cumulativos já funcionarem como um “IVA- Federal” (p. 2). De fato, segue a mesma lógica tributária de aproveitamento do crédito na cadeia de operações fiscais, mudando-se apenas de nome, passando a se chamar CBS, com o incremento da “contribuição de iluminação pública” (p. 2). Neste aspecto, quem domina as apurações não cumulativas, se sentirá menos desconfortável na transição.

A visão do autor quanto à esta Reforma é bem crítica: “Tal como um cobertor curto em uma noite fria, a solução cobriu a cabeça, mas descobriu os pés de quem buscava abrigo” (p. vii). Sobre esta concepção penso, se por um lado, o modelo de IVA dual desta Reforma possibilita o banimento da bitributação ou do aumento da carga tributária ao longo do processo de transações fiscais, o que é um avanço importantíssimo mediante o atual manicômio tributário, de fato, o novo sistema herda dilemas da agenda constitucional e, torno ao texto do autor, subestima questões na autonomia federativa, além de criar dificuldades maiores com o ”enforcement” do novo dual (p. vii), com Estados, Municípios e o Distrito Federal a fixarem alíquotas, cuja dualidade criou um problema que os idealizadores do novo sistema não sabem resolver (p. viii), e aqui penso, trata-se de algo além das alíquotas, a envolver a competência de processos judiciais no âmbito desta centralização mediante, por exemplo, a previsão do vendedor não se situar necessariamente na mesma UF e/ou município do comprador, onde a arrecadação será destinada (p. viii), ou seja, criaram-se tributos substitutos mas o endereçamento do contencioso judicial não está claro (p. viii).

26/09/2025 22h58

Imagem: Portal dos Jornalistas

“[…] Agora, sem máscara, eu estava caminhando ao lado de um cara que me pareceu mais humano que os outros. […]”

Obra: O dia em que conheci Brilhante Ustra. Dia 1. Geração Editorial, 2024, São Paulo. Alex Solnik (Ucrânia/Drohobytch, 1949).

O jovem Solnik a caminho da cela, após passar pelo primeiro interrogatório (p. 18), sequestrado por agentes do Estado em 1973, tempo às vezes objeto de um saudosismo funesto ou estúpido, a depender do caso de quem o celebra.

O “cara” era o Brilhante Ustra (p. 19), o chefe do DOI-CODI do II Exército que tinha certeza que Solnik, um jovem típico burguês, não envolvido com organizações políticas e que “não queria fazer uma revolução comunista” (p. 102), era o “Hippie da AP” (p.18).

Quando li sobre a “cadeira do dragão” (p. 71), pensei no dia em que ZW me deu uma aula a respeito e entendi a gravidade de coisas como suavizar ou até mesmo “justificar” a tortura mediante relatos amparados com evidência. “Nem o presidente manda aqui dentro, quem manda é o Brilhante Ustra e sua equipe” (p. 23), relata Solnik sobre o que escutara do médico da organização clandestina (p. 22) de repressão, falando com o seu companheiro de cela que tinha passado por sessões do tipo.

Em algumas ocasiões me deparei com tipos saudosistas da ditadura 64-85 ou como o “senhor indignado” [466] com coisas como o atual progressismo na Alemanha a comentar que talvez um tipo “linha dura de direita” possa dar um jeito naquele país. E não estou me referindo a indivíduos sem instrução e sim a um professor universitário que gastou quase uma hora para me convencer de que o regime fora benéfico ao país tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como político, assim como outro docente, a alegar que o regime “salvou o país da União Soviética” e promoveu um crescimento econômico grandioso e inédito (apenas “esqueceu” de considerar que foi a custo de muito endividamento estatal e inflação, que explodiu nos anos 1980). Contudo, há uma passagem neste livro que me remete ao segundo caso em referência ao que relata o autor sobre o dito por um dos sequestradores: “‘Hitler não terminou o que começou… nós vamos terminar o serviço dele’!” (p. 16). Penso aqui sobre como funciona o pensamento de quem sugere coisas do gênero, em especial quando passou dos 50 anos.

E quanto ao primeiro tipo, comum entre apoiadores de um certo “mito”, hoje muito próximo de se tornar presidiário, o que me chama a atenção, quando não o mero desconhecimento (alguns mais enfáticos diriam “ignorância”) ou o infame negacionismo, é um certo ar de “justificativa” porque se tratava de “comunistas”, “sequestradores”, etc e tal, o que me sinaliza um alerta sobre o terreno ideológico quanto à “humanidade” de quem pensa assim, enquanto estimo minhas razões para não apoiar políticos, todos, sem exceção, no entanto, quanto ao tipo que ainda é celebrado por parte considerável da direita brasileira, soma-se ao meu descrédito o que considero repugnante: fazer apologia a torturador.

466. 07/07/2025 21h56

25/09/2025 21h47

Imagem: Vaticano

“[…] a autoironia é um poderoso instrumento para vencer a tentação do narcisismo. […]”

Obra: Papa Francisco: Esperança. A Autobiografia. 23. A imagem de um Deus que sorri. Fontanar, 2025, São Paulo. Tradução de Frederico Carotti, Iara Machado Pinheiro e Karina Jannini. De Papa Francesco, Franciscus (2013-2025), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936-2025), com Carlo Musso.

Em junho de 2024 parei para assistir in diretta, por alguns minutos, ao encontro de Francesco com comediantes dos quatro cantos do planeta (p. 322). Depois pude conferir a gravação na íntegra e o texto Discorso del Santo Padre Francesco agli artisti del mondo dell’umorismo [465], após um interlocutor católico comentar comigo o “absurdo”, assim entendeu, de um papa realizar no Vaticano um evento com humoristas, se bem que a irritação me pareceu estar mais ligada ao entendimento que ele tinha do viés político de quem fora convidado.

Entristece-me o fato de que se tenta politizar tudo… mas, pela graça de seu pontificado, no capítulo 23 de sua bela autobiografia, Bergoglio torna ao tema: a vida tem seus momentos de dor, que faz parte do caminho da esperança e da conversão, lembra, mas é preciso não se deixar levar pela melancolia, que degenera o coração, além da “sedução do desespero” e o luto prolongado que amplia “a espiral do vazio de quem já não está presente” (p. 323), aconselha. “São poucos os seres vivos que sabem rir: fomos feitos à imagem de Deus, e nosso Deus sorri”, afirma (p. 320) e também lembra que esse mesmo Deus “nasce menino” (p. 327), e confessa que na velhice as crianças se tornaram suas “mentoras do riso” (p. 327)

Humor é remédio para animar os outros e a si próprio, quando então insere a importância da autoironia, destaque no trecho (p. 324) desta Leitura, diante do problema da autoadmiração do narcisista impedir o que recomenda: rir de si mesmo diante do espelho, para não afundar no ridículo, que não tem regresso (p. 324). O narcisista está preso no desejo de exaltar a si mesmo e assim não haverá mesmo a menor chance para o senso de humor com os próprios defeitos e desencontros na vida. O narcisista rir, no entanto apenas dos outros, penso, dentro de sua agenda de carência contínua de depreciação das virtudes alheias.

Francesco deve ter sido mesmo uma figura… Ele conta algumas piadas que escutou na Igreja: dei algumas risadas com a que fala sobre a diferença entre um terrorista e um liturgista, não mais do que a do cardeal Wojtyla em torno de um hilário cálculo percentual diante de um colega puritano, rígido demais em suas críticas sobre os esportes radicais que o então futuro papa gostava de praticar (p. 324). Metafisicamente sarcástica é a piada do jesuíta narcisista que não foi reconhecido por Deus após realizar vários procedimentos estéticos (p. 325), seguida pela que se conta do próprio Francesco que teria assumido o volante de uma limusine em sua visita aos States e, empolgado, por excesso de velocidade acabou parado por um policial rodoviário que, desconcertado, não sabia o que fazer quando descobriu quem era o motorista infrator (p. 326).

O sorriso “rompe barreiras, cria conexões” (p. 329), aponta o papa sinônimo de leveza e disposição apaixonante ao diálogo. Pensei em um um professor que dava aula de econometria na sexta à noite no último horário, e sempre começava com uma piada para “quebrar o gelo” com as integrais, depois me lembrei de um diretor de uma empresa com mais de mil empregados que, em reuniões com supervisores, gostava de fazer piada com os próprios erros para deixar o ambiente mais propício a autocrítica e ao tratamento de assuntos que eram naturalmente delicados.

465. 14/06/2024 22h18

24/09/2025 22h04

Imagem: Biblioteca de São Paulo

“O principal tormento de Ivan Ilitch era a mentira – que por algum motivo todos admitiam – de que ele só estava doente, e não morrendo, e só precisava ficar calmo e tratar-se, e então algo muito bom aconteceria.”

Obra: A Morte de Ivan Ilitch. VII. Autofágica, 2020, Rio de Janeiro. Tradução de Lucas Simone. De Lev Nikolaevitch Tolstoi (Rússia/Yasnaya Polyana, 1828-1910).

Ontem, durante a experiência de leitura, neste trecho (p. 196), parei para voltar ao final de abril de 2007, quando subi a uma ala hospitalar semi-intensiva ainda vivendo o luto de meu pai. Tinha descoberto em conversas no seminário em que condições se encontrava e onde estava internado um velho conhecido de uma igreja que tinha passado em 2002.

No caminho me vieram recordações daquele sorriso irônico que deixava transparecer sobre as polêmicas em que alguns mais apologetas tentavam me envolver. Eu era professor da escola bíblica da “classe dos homens” e já tinha a má fama de “liberal” em teologia. Recordei o dia em que o advogado septuagenário me trouxe para um cantinho da sala e confessou que participar daquela classe era um dos poucos momentos de descontração que tinha na experiência da viuvez; sem filho e com parentes que moravam em outro estado.

Ao me reconhecer, não me poupou da provocação: “ora, ora, chegou meu pregador”. Desde quando lhe confessei os incômodos que sentia ao pregar, passou a me chamar assim. Espirituoso, com um elegante senso de humor, fazia piadas com picuinhas entre diáconos e outras lideranças da igreja, as quais eu fazia questão de manter distância para conservar minha saúde mental.

Então ele prosseguiu; “meu pregador, estou morrendo, do pâncreas, já se alastrou”, falou com uma espantosa naturalidade sobre a neoplasia maligna e o estágio em que se encontrava nos paliativos. Aquela tarde foi se transformando em algo chocante para mim. Depois de comentar sobre as recordações do tempo da classe, ele seguiu em sua lição de vida: “ah, bons tempos, agora estou no trânsito e julgado só esperando a execução da sentença (falou no juridiquês familiar) e sei que nem preciso pedir a você para mentir para mim”.

À semelhança de Ivan Ilitch neste romance de Tolstói, mencionou o quanto lhe fora desagradável ver que os poucos parentes que tinham lhe visitado, fingiram que ele não era um terminal, e assim seguiu com sua filosofia ao leito: “meu pregador, a proximidade do fim confirmou algumas coisas que desconfiava, como por exemplo, a parentela interesseira que só veio me ver agora para saber se estou mesmo… sabe…”. Depois ligou o assunto à médica que o assistia: “ela é maravilhosa”, e concluiu: “por me dizer a pura e simples verdade com delicadeza”.

No fim da breve visita, por reflexo, hoje penso, certamente pelo impacto do recente luto que vivia de meu pai, falei: “vá em paz, entre as poucas e boas lembranças que tenho daqueles dias, o senhor é uma das melhores”, então sorrimos. Foi a última imagem que tive dele.

23/09/2025 22h37

Imagem: Torino Today.

“Obbietivo ultimo dei brexiteer era conservare intata la Gran Bretagna […]”

Obra: Sotto la pelle del mondo. X. Perché la Brexit. Giangiacomo Feltrinelli, 2024, Milano. De Dario Fabbri (Italia, 1980).

Neste trecho (p. 168), o analista italiano de geopolítica vê o Brexit na perspectiva de seus idealizadores e apoiadores, o que me parece um exercício muito interessante.

Foi um ato para conservar intacta a Grã Bretanha em um extra omnes para impor uma agenda doméstica do que sobrou do antigo império, além do temido efeito cascata a envolver Irlanda do Norte, Escócia e até o País de Gales, no sentido de provocar ainda o espírito de independência que resultaria em mais fragmentação, o que, em parte, é algo bem familiar aos ingleses que conhecem bem sua história de decadência que se intensificou na primeira metade do século XX (p. 169).

Quanto ao que Fabbri aponta, penso, faz sentido, quando se pesa que a Inglaterra hoje é a maior aliada dos Estados Unidos, colônias perdidas no século XIX, seguida pelo Estado de Israel, herança dos tempos do mandato na Palestina, e a perda de mais componentes do Reino Unido significaria um cenário tenso na geopolítica na perspectiva inglesa, e também para a americana. Fabbri menciona o controle dos países do Reino como um instrumento para impedir uma potência hostil (p. 174). Sobre isso, penso, funcionam como um conjunto de escudos cuja separação traria maior dificuldade de se manter bases militares estratégicas fora da Inglaterra e sob a batuta de Londres o que, evidentemente, seria um grave problema também para os americanos ao considerar o quanto as bases controladas pelos ingleses servem de apoio à marinha americana aumentando significativamente as dificuldades de eventuais ações militares no Norte, em especial, da marinha russa.

Ironicamente, foram os americanos, segundo Fabbri, que pressionaram os ingleses para o ingresso na Comunidade Econômica Europeia em 1972, no desejo de ter uma representação mais considerada no bloco (p. 173). Aqui, penso, foi um tempo de Guerra Fria e os arranjos supranacionais serviram de base contra o bloco soviético. Após o fim do sistema soviético, mesmo deixando de fazer sentido a ideia de um bloco ocidental para se contrapor ao Leste, a União Europeia se deu como evolução, porém logo se percebeu o quanto mina poder político dos membros em benefício de seu modelo centralizador, apesar de seus entusiastas não reconhecerem esse problema, e assim os ingleses tiveram que sair desse tipo de arranjo em meio a ameaças permanentes de secessão enquanto, torno à analise de Fabbri, trataram de conservar seu “antigo complexo de superioridade” (p. 172) da ascensão e ao definhamento, processo discorrido no resumo apresentado pelo autor (pp. 169-172).

22/09/2025 22h06

Imagem: Boletim da Liberdade

“The MAGA Doctrine aims for fairness and the rule of law, not just the pitting of one social stratum against another.”

Obra: The MAGA Doctrine: The Only Ideas That Will Win the Future. Chapter 3. No More Accepting Decline. Broadside e-books, 2020, e-Book Kindle. De Charles James Kirk (EUA/Illinois/Arlington Heights, 1993-2025).

Make America Great Again (MAGA) é muito mais que um apelo eleitoral. Um fenômeno político complexo, para ser estudado com cautela, da mesma forma em que me envido com o modelo chinês, com a diferença que, no caso americano, estou mais familiarizado por ter uma base do que pode motivar a doutrina: a profunda inquietude de uma parcela da sociedade que parece notar que o país está caminhando para a ruína, e assim pretende resgatá-lo com uma visão de mundo naturalmente chocante para o progressismo que a antagoniza, tendo um dos chamados, o “da justiça e do Estado de Direito, não apenas a oposição de um estrato social contra outro” (p. 39).

Quando Charlie Kirk, um de seus maiores porta-vozes, senão o mais influente nas redes sociais, foi assassinado, o primeiro sentimento foi de muita tristeza, seguido de um silêncio sobre o tempo presente de extremismos que percebo aumentar gravemente. Veio-me então a primeira imagem que tinha dele em Turning Point: de um líder determinado, estudioso, embora com ressalvas ao seu conservadorismo, o enxergava como um pai de família no desejo de entregar para seus descendentes um país menos complicado, fazendo um tipo de conservador militante (algo que tenho muitas ressalvas), mas que promovia um civilizado e curioso modelo de debate em campus universitários americanos que, à semelhança do que ocorre no Brasil, são redutos do progressismo.

O MAGA, segundo Kirk, vê Trump como o primeiro presidente a falar sobre como os defensores desta doutrina desejam viver suas vidas, com uma ênfase na ideia que se tem da liberdade como protetora de indivíduos e instituições; famílias, igrejas e comunidades (p. 9), enquanto apresentam a doutrina como uma resposta natural. Sobre este ponto, aprendi que um discurso político tem, via de regra, em possíveis subdivisões, uma versão para os de dentro, a outra para os de fora. Nesse aspecto, penso, o apelo a Trump como uma espécie de “seguro político” me desperta grande desconfiança. Não se trata de algo meramente simétrico e seria então este livro apenas para o segundo tipo?, eis uma dúvida natural, contudo a doutrina MAGA passa uma ideia de que surgira como uma indignação mediante um sistema de dois grandes partidos políticos (aqui penso o quanto republicanos parecem divididos nesta doutrina) param de ouvir o povo que, na concepção MAGA, “vence de qualquer forma” (p. 10).

Seria um sistema de ideias para combater os males da política que se tornou avessa à sua razão de existir: o povo, o homem simples, que produz riqueza e parece cansado de coisas como os interesses do Vale do Silício (p. 156), a mídia enviesada, a disseminação de ideias liberais no ensino em diferentes graus (p. 2), fatores alinhados com pautas do Partido Democrata, entre outras insatisfações que provocaram o movimento que resultou em um conservadorismo bem mais atuante.

Enxergo-me como um conservador de viés libertário e quando escutava os argumentos de Kirk, era comum identificar discordâncias: a primeira, no seu alinhamento com Trump, mas isso não é motivo para não tentar aprender algo com esse rapaz que sabe se comunicar tão bem, pensei. Outro ponto que sempre me incomodava nele dizia respeito à contundência apologética em que aos poucos externava sua fé cristã ao longo dos debates, um tanto dogmática, fechada, inclinada a um certo fundamentalismo que se esforça para não ser agressivo, e molda sua visão conservadora do mundo, cujo ponto mais sensível, à mon avis, reside naquela velada ideia de que sempre tem algo melhor para oferecer ao outro que discorda dele, sobretudo quando se trata de um gay, de um ativista de direitos civis, de uma feminista, de um LGBT, partindo de um senso de moralidade que se arroga sutilmente como superior, um problema inclusive que é comum entre socialistas e progressistas que desejam planejar o mundo impondo suas crenças políticas.

Talvez a alegação de “supremacista branco” seja uma bruta distorção sobre o sistema moral que pautou a militância de Kirk quando arrogado diante de pautas progressistas, porém, penso, trata-se de um tipo que não apresenta traços de racismo. O problema que pode ser gravíssimo, penso, está no MAGA como um possível neofascismo. Digo “possível” porque tenho muitas questões em aberto, natural, pois sou guiado por dúvidas mais do que certezas no processo de tentativa de compreensão de um fenômeno.

O argumento de que ele foi vítima de sua própria linguagem, que seria provocante demais, supostamente “violenta” na defesa do porte de armas, por exemplo, também me parece sem sentido, porque Kirk defendia ideias que contrariam enormemente o escopo progressista, sendo desta forma suficiente para despertar a ira nesse meio tão cheio de convicções, da mesma forma que o lado que se apresenta como “conservador” no tablado político costuma ser. Ora, se a defesa de ideias muito antagônicas no campo democrático, em relação ao direito de autodefesa com armas, até mesmo letal, serve de bom argumento para justificar ou amenizar extremismo de natureza física, violenta, e até letal, da parte de quem discorda, então, o que dizer de quem recusa, de forma correta, entendo, o desonesto argumento de que uma mulher foi assediada ou até mesmo estuprada porque usava roupas que provocavam, diria, certos estímulos em indivíduos com alguma degeneração de cunho sexual?

No entanto, assim como um professor progressista que tive na universidade, fiel eleitor de Lula, defensor de causas LGBT+, Charlie Kirk está na lista dos tipos de debatedores que teria o prazer de receber em meu colloquium dos sonhos ou para uma boa conversa em minha casa, porque, à semelhança do veterano docente petista, o conservador americano tinha argumentos interessantes, auto controle emocional, sabia escutar e, em especial, dominava bem o tema da Palestina, algo que sempre desperta em mim interesse especial.

21/09/2025 19h15

Imagem: The Palestinian Return Centre

“Paradoxically the erasure of Palestinian landscape and presence was carried out through the manipulation of a selective Jewish memory and the mobilisation of the rhetoric of a European pacifist movement established by a group of exiled poets, painters and philosophers in Zurich, who were opposed to war, racism and oppression in Europe.”

Obra: The Palestine Nakba. 3 Fashioning a European Landscape, Erasure and Amnesia: The Jewish National Fund, Afforestation and Green-washing the Nakba. European Artists’ Colonies as Places of Amnesia and Erasure. Zed Books, 2012, London. De Nur ad-Din Masalha (Israel/Galileia, 1957).

Nakba [464], eis um tema em que o desarme ideológico faz diferença entre uma mínima lucidez e um delírio político-religioso, para não cair no extremismo que não aceita a existência política de Israel, bem como no macabro cinismo do lado sionista que se apossou da Palestina e, sistematicamente, desde os tempos do mandato britânico, vai banindo os nativos indesejados para expandir sua ocupação.

Está a passar nesses dias tenebrosos a Nakba II, nos crimes de guerra cometidos pelo aparato estatal israelense que forçam o deslocamento de palestinos em Gaza, sob a conivência do governo dos Estados Unidos, principal aliado do Estado de Israel, e a covardia de lideranças europeias, provincianos da Casa Branca desde o final da Segunda Guerra.

A primeira vez que escutei o termo foi por meio de um professor de economia em 2002; judeu, ateu e não sionista. Ninguém na turma sabia o que significava, quando então o apresentou e apontou o lugar comum no tema: o mero desconhecimento que diz respeito à cruel realidade histórica dos palestinos no advento do sionismo na região, inclusive entre os que dedicavam mais tempo para leituras e pensavam saber alguma coisa a respeito, como este que registra aqui suas memórias de leituras.

Israel tem todo o direito de politicamente existir na Palestina, desde os anos 1990 penso assim, mas isso não lhe dá o direito de varrer nativos não judeus que viviam por lá antes do processo de retorno de judeus, até então dispersos, que se intensificou na primeira metade do século XX. Usei a expressão ‘varrer nativos não judeus” porque foi justamente o que aconteceu a partir de 1948 com os que não se enquadraram com as normas estabelecidas pelo então novo estado instituído na ONU, chamado “Israel”. Palestinos forçados a deixar suas vilas, passaram a viver um drama onde, por um lado, havia o Estado de Israel, quando não com exigências que os submetiam a um estado de humilhação, representava a morte em operações militares, e do outro, estados árabes que fingem ter interesse na causa, mas não demonstram qualquer ação concreta de acolhimento.

A “nakba“, em suma, foi uma das consequências trágicas de um processo de poder sionista consolidado na Palestina, que trouxe grande desconforto a poderes estatais árabes, enquanto nativos atingidos pela ocupação israelense ficavam no meio como vítimas de um dos maiores crimes contra a humanidade após o Holocausto. O que mais me deixa perplexo nessa história triste é que o crime continua até hoje em execução, sem que absolutamente nada seja feito para cessá-lo.

O desconhecimento da catástrofe me foi facilmente verificado desde aquela tarde inesquecível. Em algumas ocasiões, inclusive no ambiente universitário, quando mencionava o termo, quase sempre alguém me procurava para saber o significado.

Por que é um assunto esquecido, para não dizer marginalizado, pelo menos por onde andei? O início da resposta, talvez, esteja neste trecho (p. 112) onde o professor Masalha aponta que a remoção da presença palestina foi realizada “por meio da manipulação de uma memória judaica seletiva com a mobilização da retórica de um movimento pacifista europeu estabelecido por um grupo de poetas, pintores e filósofos exilados em Zurique, que se opunham à guerra, ao racismo e à opressão na Europa”. Moral da história: A manipulação política, não raramente, vem com ares de virtude em causas que pessoas com boas intenções normalmente apoiam.

O banimento não foi apenas físico, com o aparato militar israelense em ofensiva a civis palestinos que resistiam à remoção; deu-se no âmbito cultural, em mudanças de nome de vilas, aldeias e locais com significado diverso ao judaico (p. 114), alguns santuários muçulmanos que foram judaizados (p. 144), tais como dois sítios, Nabi Yamin e Nabi Sama‘an, localizados a um quilômetro a leste da cidade de Kfar Sava, assentamento judaico nomeado em uma aldeia palestina destruída em 1948, com santuários administrados por entidades judaicas ultraortodoxas.

O professor Masalha uso o termo “memoricídio” (p. 88) para se referir ao processo de “silenciamento” do passado palestino e chega a afirmar que os nativos da Palestina “compartilhavam experiências comuns com outros povos indígenas e tiveram suas narrativas negadas, sua cultura material destruída e suas histórias apagadas ou reinventadas por colonizadores brancos europeus”, aqui entenda-se, sionistas na implementação do Estado de Israel, algo que começou bem antes de 1948 e contou com o suporte britânico, que controlava a região.

Por fim, penso, a ocupação sionista promoveu um oblivium coletivo sobre as tradições e a vida dos palestinos na região, o que me faz pensar que talvez tenha sido uma atualização do conceito de “mutabilidade do passado“, usado de forma genial no romance orwelliano 1984, para abordar como um regime político, em meio a problemas sérios com os registros históricos, decide “alterá-los” à sua conveniência.

464. Além deste clássico livro do professor Masalha, a obra Nakba and Survival. The Story of Palestinians Who Remained in Haifa and the Galilee, do historiador Adel Manna, foi muito proveitosa no desejo que tive de sair um pouco da superficialidade, o que acabou desvelando uma tragédia perversamente ignorada no mundo alinhado com os Estados Unidos. Ver em 28/10/2023 15h16.

20/09/2025 18h05

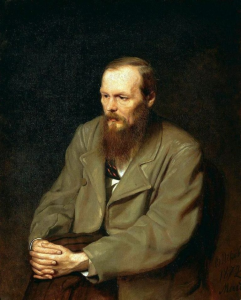

Imagem: wikipedia.org

“[…] a natureza não pede licença; temos de aceitá-la como é e não moldá-la ao nosso capricho, […]”

Obra: Memórias do Subsolo. Mundus, 2025, eBook Kindle. De Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (Império Russo/Moscou, 1821-1881).

No porão – por Heitor Odranoel Bonaventura

Foi naquele sinistro lugar que pensei sobre quando costumava entender “natureza” como se não fizesse parte dela e, em uma fase menos ingênua, vivi sem me dar conta da plenitude do natural que há em mim.

Quando jovem, vivi preso às superstições, avesso à ciência (p. 5), indignado sem consciência do desejo de transformação da modernidade que almeja me reformar (p. 38), mas delirante, pensava estar no contrário, porque confundia ciência com ideologia e assim, iludido, no que muito em parte é desconhecido, quase sempre ficava exausto quando imaginei tentar descobrir algo além da superficialidade que disfarçava, quando não subestimando em favor do que super estimava.

No porão dos 40 me desnudei além do que a sociedade pode suportar e fui descobrindo o poder da natureza (p. 12) sobre mim, com leis que talvez jamais entenderei (p. 33), quando me revelei de forma direta, de maneira crua que assim ela me vê na existência (p. 13).

Fora do porão, quando me sentia ofendido, desbravei sem querer essa natureza quando cedia ao desejo baixo e vil de vingança (p. 14) por nela enxergar justiça (p. 21). Quando me recolhia da ira, um sentimento de pequenez me desafiava, sentia-me diminuto (p. 14). Recorri então à minha amiga razão, que tanto aprendi a ter apreço, e descobri que se tudo por ela pudesse ser definido , “o caos, a escuridão e as maldições” (p. 36), a existência nesse reino tão previsível, calculado, não me realizaria plenamente porque dela escapa a vontade, o imponderável, “a manifestação da vida inteira” (p. 33),e cairia em um estado catatônico.

Dei-me então conta do quão desagradável me tornei (p. 5) em minhas debilidades, quando em meus rancores dissimulados apreciava entristecer os outros (p. 6) no disfarce de uma falsa virtude, mas então encontrei forças para tirar o véu de uma pequena porção de meus dilemas, não a partir de outrem a dizer o que devo ser ou fazer, mas de minha disposição natural, mesmo que bruta, de sentir traços da própria nudez e enfrentar a consciência, cujo excesso revelou uma doença diante do “sublime e belo” que não conseguia me envolver (pp.10-11).

19/09/2025 23h07

Imagem: Women in Horticulture

“O ‘controle da natureza’ é uma frase que exprime arrogância, nascida da era Neanderthal da biologia e da filosofia, quando se supunha que a natureza existisse para a conveniência do ser humano. […]”

Obra: Primavera Silenciosa. A Outra Estrada. Gaia, 2013, São Paulo. Tradução de Cláudia Sant’Anna Martins. De Rachel Louise Carson (EUA/Pensilvânia/Springdale, 1907-1964).

Em 2017 me inspirei nesta conclusão (pp. 348-349) de Rachel Carson para parafrasear a um colega desenvolvimentista: “o ‘controle da economia’ é uma frase que exprime arrogância, nascida da era Neanderthal do intervencionismo, quando se supunha que o comportamento humano existisse para a conveniência política”.

A conversa começou a partir de uma interpretação do interlocutor sobre minha interpretação de A pretensão do conhecimento [463], de Hayek, quando então parametrizamos o ser humano-agente econômico, sendo a economia um ecossistema de oferta e procura derivado da ação humana. Após uma pequena discussão sobre a amplitude do humano-agente, seguimos até o termo “ecossistema”, que nos remeteu a um ambiente natural composto pela imensidão de comportamentos humanos que produzem uma dispersão de dados, por ação, intervenção e reação a resultados.

Nesta leitura, o desenvolvimentismo então seria um estágio do intervencionismo político na economia, o que remete a uma premissa de que o termo “ecossistema” pode ser “controlado” por diferentes graus e métodos. A questão não seria de poder e sim de consequências, algumas confirmadas, outras não previstas ou subestimadas.

Uma intervenção econômica tem uma ou mais intenções, no entanto, devido a dispersão dos dados na imprevisibilidade humana, os resultados tendem a retornar efeitos imprevisíveis ao que fora estimado pelo plano do interventor e a arrogância reside justamente em considerar os dados que conhece – e interpreta – como suficientes para promover intervenção sob a intenção de garantir o que fora estimado.

A mesma coisa ocorre quando o ser humano parte para “controlar” a natureza. Aspas por conta da pretensão estar bem acima da capacidade de realizá-la sem provocar grandes danos ao meio-ambiente e ao próprio agente interventor, senão vejamos:

O livro de Rachel Carson é de 1962 (é sempre bom considerar), e expressa o tempo em que a cientista tinha de conhecimento sobre o quão nociva pode ser a ação planejada do ser humano sobre o meio ambiente, a produzir efeitos colaterais diversos na flora, na fauna e na saúde humana, quando aponta evidências de cânceres relacionados com a exposição a pesticidas (p. 14). Afirma Carson que a espécie humana é “a única, entre todas as formas de vida que consegue criar substâncias causadoras de câncer” (p. 259). Discorre sobre a ação carcinogênica do arsênico, usado na formação de exterminadores de ervas daninhas e insetos (p. 34), o potencial cancerígeno de pesticidas e outros componentes químicos quando poluem águas subterrâneas que são direcionadas ao abastecimento (p. 71) e as relações de herbicidas do grupo dos carbamatos, IPC e CIPC, com tumores malignos em testes laboratoriais com animais (p. 266), entre outras abordagens que provocam choque em quem tem uma mínima sensibilidade sobre a temática ambiental.

A intenção de modificar o meio natural, seja no combate a pragas, seja por outros propósitos de prover a economia no aumento da produtividade agrícola, suscita uma relação em que danos podem ser maiores que os supostos benefícios. Tal ação premeditada deste “homem-econômico”, volta-se para atingir duramente à própria espécie em caráter amplo, e não seria diferente ao se tratar de parte integrante do planeta, do mesmo mundo natural interconectado.

A conversa se aprofundou quando cheguei até a lamentar que, se os ambientalistas, que normalmente são considerados de “esquerda”, e assim um tanto intervencionistas em política para economia, considerassem a mesma “economia” não apenas como objeto da política, e sim como “habitat” ou “ambiente natural” formado pela combinação da psicologia humana com a alocações de capitais e recursos naturais e assim, talvez, poderiam entender melhor o significado do livre mercado como um resultado dessa relação natural e o quanto intervenções políticas na economia podem ser também potencialmente nocivas à saúde da sociedade em termos de cooperação econômica. Esta questão não se confunde com o tema das regulações ambientais, que são imprescindíveis e, talvez, ambientalistas, ao não conseguirem separar os campos nas proposições políticas, acabam por promover ou apoiar um intervencionismo cheio de “pesticidas” para inovações econômicas.

O termo “economia” como parte do mundo natural se restringe aos aspectos comportamentais do agente humano, sobretudo quanto à sua imprevisibilidade, e não se aplica à economia enquanto compêndio de atividades transformadoras do meio ambiente, que se qualificam como intervencionistas, seja na agricultura, na indústria, no comércio ou nos serviços, sendo assim naturalmente “arrogantes” no sentido de provocar alterações no meio ambiente que provocam efeitos diversos, entre imprevistos e nocivos.

Evidentemente, ao citar a inspiração inusitada em Primavera silenciosa para contestar o intervencionismo que pauta o doutorado do colega, inseri o problema que subestima a reação humana, o que o fez apenas sorrir a afirmar que eu tenho uma “imaginação muito fértil”, e que poderia dar uma “controvertida tese de economia” enquanto parecia oferecer um certo cuidado para não transparecer um ar de desdém.

463. 19/04/2022 23h12

18/09/2025 21h36

Imagem: Mundaréu

“Por infelicidade, à força de julgar, acaba-se, quase fatalmente, por perder até o gosto de explicar.”

Obra: Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Capítulo IV. A análise histórica. 1. Julgar ou compreender. Zahar, 2001, Rio de Janeiro. Tradução de André Telles. De Marc Léopold Benjamin Bloch (France/Lyon, 1886-1944).

Tive um professor nos anos 2000 que os olhos brilhavam quando fazia referência a Marc Bloch, para contar a vida deste ícone entre historiadores, fuzilado por nazistas em 16 de junho de 1944. Esta obra, inacabada, póstuma, é um trabalho de metodologia histórica, sua anotação veio pelo filho primogênito, Étienne Bloch (p. 15).

A abertura da introdução me tocou: “‘Papai, então me explica para que serve a história.’ Assim um garoto, de quem gosto muito, interrogava há poucos anos um pai historiador. Sobre o livro que se vai ler, gostaria de poder dizer que é a minha resposta” (p. 41).

Em um tempo sombrio onde é possível encontrar quem é considerado “historiador” em redes sociais a comemorar o assassinato de um pai de família que tem ideias diferentes em relação às que defende, fui encontrar refúgio nos ensinamentos de Marc Bloch.

Julgar ou compreender? Marc Bloch lembra o “velho Ranke” sobre o historiador apenas “descrever as coisas ‘tais como aconteceram'” (p. 125), em meio ao problema de imparcialidade que versa sobre a figura do historiador mediante os papéis do cientista e do juiz; o primeiro que apura e explica os fatos, e o segundo que acrescenta o dever de declarar sentença, quando então insere outro problema: o exercício do juízo de valor cujo sentido há apenas “em relação a um sistema de referências morais, deliberadamente aceito” (p. 126), e, nesse processo, pode ocorrer a predominância do viés, entendo, no tocante ao que afirma no trecho (p. 126) desta Leitura.

O que fazer para escapar do que penso ser uma armadilha na produção de história? Cita Montaigne sobre o pender para um lado, no juízo dos fatos, acaba por impedir o exercício de contornar e distorcer a narração sob determinado viés (p. 126). Além de ser uma pedra de tropeço para os que fazem a ciência história, também é uma grave dificuldade para os que a apreciam como leitores. Quantas vezes é preciso ativar um filtro da consulta a outras abordagens, quando percebo o viés de um autor? Leio um autor católico que tem uma apreciação sobre a Concílio de Nicéia, por exemplo, e, para depurar a experiência de leitura, vou a autores protestantes, ateus e outros não declarados isso ou aquilo, no desejo de ter uma leitura melhor, algo que se revela, muitas vezes, inviável e impõe o problema de uma diversidade que torna meu juízo um tanto temerário. Eis o problema, assim entendi, da importância de trabalhar o “compreender” (p. 128), mencionado por Marc Bloch, que o apresenta com o termo em meio a um certo fio de esperança.

17/09/2025 22h29

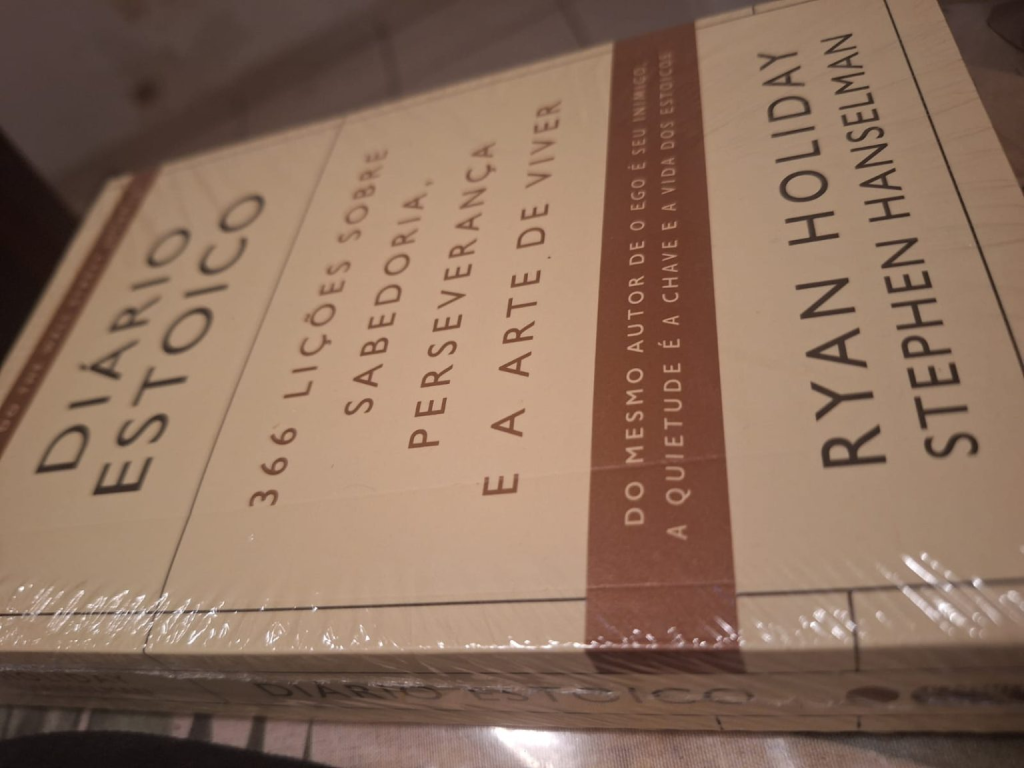

Imagem: Luciana Amorim

“Quando alguém tem alguma uma opinião firme sobre alguma coisa, isso em geral diz mais sobre ele do que sobre qualquer coisas ou pessoa […]”

Obra: Diário Estoico. 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. 17 de setembro. Lidar com os que odeiam. Intrínseca, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maria Luiza X de A. Borges. De Ryan Holiday e Stephen Hanselman.

Como lidar com os que odeiam?, (p. 331), precisamente, os que odeiam quem discorda de suas ideias e/ou crenças, eis a questão suscitada pelos autores, o que me fez pensar em como se dera meu próprio descontrole emocional na juventude quando confrontado ideologicamente.

Tive uma fase socialista que foi até meados dos anos 1990, seguida por um período “social democrata” que logo passou para “liberal” até 2006 quando, lentamente, enveredei por Mises, Hayek e Rothbard, processo que durou cerca de 10 anos. Em todas essas fases eu tinha um quê de empolgação com as “novas ideias” que abraçava, o que vez ou outra descambava para uma intransigência quando me deparava com quem se apresentava com ideias opostas, entre as quais poderia ser uma que acreditava.

Na vida espiritual aos 15 anos abracei a fé batista e quase me tornei um crente fundamentalista no início dos anos 2000, porém, um livramento aconteceu quando, gradualmente, comecei a me desarmar, penso, em parte por conta de boas conversas com professores dotados de significativa humanidade e bagagem intelectual, sendo alguns ateus. Por outro lado, apesar de traços de paixão por ideias políticas que ainda me seduziam, nutria um desejo para ter mais abertura e moderação. Precisava seguir um histórico de disposição para o contraditório pois as sucessivas mudanças de pensamento político se deram, entre outras coisas, por essa inclinação, tendo o mesmo efeito nas experiências religiosas.

Em 2003, quando entrei no seminário, já estava liberto do biblicismo fideísta e sentia que era questão de tempo para deixar a fé batista com todas as suas “certezas”. Tinha uma visão bem mais moderada do engajamento religioso enquanto ainda lutava interiormente contra impulsos ideológicos nos campos da política e da economia. Em 2016 notei que as leituras dos “austríacos”, iniciada 10 anos atrás, combinada com o tempo de experiências com obras filosóficas no seminário, intensificou bastante uma atividade que desde a adolescência aprecio e eis que me veio a curiosa constatação de que quanto mais lia, mais me sentia um ignorante, mais tinha consciência da minha pequenez intelectual mediante a imensidão do desconhecimento e isso me ajudou a apreciar o hábito de falar menos, refletir mais e, sobretudo, olhar para o meu outro eu, envergonhado por ser tão apaixonado por ideias sem depuração, com o que chamo de “autocompaixão terapêutica”. Enquanto dizia a mim mesmo, “como fui tolo em tal exposição” ou “como estou pensando imprecisamente agora”, fico feliz quando percebo a tempo e acalento-me para tentar superar os próprios exageros retóricos e apologéticos que possam suceder aos primeiros impulsos.

Ao fazer um sucinto histórico de “metanoias”, quero dizer que o primeiro e mais relevante ódio a ideias diversas a ser tratado é o próprio. Quando o sentia descontroladamente, entendo o que os autores querem dizer sobre o que de fato se trata: do falar mais de si mesmo do que dos temas os quais discute.

Hoje ocorre algo ainda mais curioso. Quando noto um outro indelicado, do tipo querendo me doutrinar, enquanto logicamente questionável, um tanto incongruente, tendencioso ou até mesmo manipulador, em vez de fixar o juízo apenas nele, volto-me àquele meu eu contundente (vencido, porém ainda hóspede no “porão”). Esse olhar sempre tem que ser de compaixão, e sinto então o perigo de entrar no embate com o outro militante e assim passo a entender o bem-estar mental que proporciona a experiência da autocompaixão convertida ao que se antagoniza e quer me convencer de suas convicções, e eis que prevalece a discordância amena ou até mesmo silenciosa, a depender de um espírito para cada ocasião, sendo o sinal de que consegui acolher e acalmar meu eu grosseiro para saber lidar com o outro que me provoca.

A opinião agressiva do outro está no meu controle?, tomo por empréstimo a reflexão dos autores. Em suma, olho o outro que deseja me converter para alguma coisa como um irmão passional do meu “eu-ideológico” que tenho compaixão. E se não odeio aquele meu “eu-ideológico” que me cobra “posicionamento”, enquanto apenas o escuto na consciência a me exigir “defesa disso ou daquilo” em meio a tanto desconhecimento subestimado, clássico vetor de preconceitos, destarte também não vou odiar quem me odeia por pensar diferente, passando assim a aceitá-lo como seja, conforme a percepção e o juízo que me permitem identificá-lo.

16/09/2025 22h41

Imagem: Jornal Opção

“Sob o véu da alegoria, Kafka instrui uma acusação contra a justiça do tribunal divino.”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Segunda Parte: Interpretações. Franz Kafka e o mundo invisível. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

O austríaco mais brasileiro que tenho notícia, refere-se ao romance O processo, cuja metáfora do drama de K me faz pensar “que há muito mais daquilo que me parece óbvio” [462].

E eis que no capítulo das interpretações de Carpeaux, a alegoria é explicada como uma apologia, enquanto também funciona como um apólogo, onde Kafka constrói uma narrativa do “Céu que instaura processo contra o homem” (p. 157), e então apresenta uma acusação contrária à justiça divina, cujo delito da personagem central consiste no pecado original, a prisão sinaliza o tema da predestinação e a graça divina é evitada (p. 155), aliás, combinando com a concepção que Carpeaux atribui à posição de Kafka dentro das quatro possibilidades apontadas por Pascal no artigo XV das Pensées, onde o homem vive n angústia, desconhece a graça enquanto conhece a Deus e a sua própria miséria (p. 1549).

Sendo o homem “vítima passiva da perseguição celeste”, no entanto, Kafka não condena tal atividade, pois o que deseja, na visão de Carpeaux, é excluir “a falsa direção de nossas atividades, no sentido da direção deste mundo” (p. 156). Neste ponto, penso, Kafka é um autor muito sofisticado quanto à técnica de conto e, em relação ao que Carpeaux afirma sobre o seu simbolismo, que considero intrigante, nas palavras do erudito, Kafka “perturba o mundo, pela estranha transposição dos acentos, pela desvalorização dos fatos tradicionais, pela revelação de um mundo mais real atrás do mundo real dos bem-pensantes” (p. 158).

Então, a considerar esta interpretação de Carpeaux, O processo pode ser concebido como um exemplo categórico de romance que parece, apenas parece, ilustrar um mundo concreto e bem evidente, no caso, mediante a complexidade mal intencionada de aparatos da burocracia jurídica, mas, Kafka, pela sua técnica ou arte literária, possibilita ao leitor um desfrutar por um mergulho bem mais profundo que o afastará de suas obviedades interpretativas que na verdade indicam um introdutório nível de superficialidade de compreensão na experiência de leitura. Neste aspecto, à mon avis, reside uma das características da literatura de alto padrão.

462. 03/09/2025 22h29

15/09/2025 22h22

Imagem: Harvard University

Imagem: Boston University

“Today’s historians are more likely to stress the social disruption and psychological demoralization caused by foreign imperialism. In these dimensions the long-term foreign invasion of China proved to be a disaster so comprehensive and appalling that we are still incapable of fully describing it.”

Obra: China. A New History. 9. Frontier Unrest and the Opening of China. Harvard University Press, 2006, Cambridge. De John King Fairbank (EUA/Dakota do Sul/Huron, 1907-1991) e Merle Dorothy Rosenblatt Goldman (EUA/Connecticut/New Haven, 1931-2023).

Uma questão central quando olho para leituras de história, mediante o que escuto acerca da China ser uma “grande ameaça” para o Ocidente, consiste no fato de que o Ocidente, com maior destaque ao imperialismo britânico, promoveu invasões em territórios sob o domínio chinês, enquanto aparatos chineses nunca promoveram ofensiva militar no Ocidente.

Em 2016 o que entendi ser um “filoamericano tupiniquim” ficou bastante irritado ao ser indagado sobre este fato, o que sobrou uma acusação de “filochinês comunista” ao demandante que vos fala. O mesmo ocorreu durante a pandemia (2020) com um docente que se considera “olavista” [460], um tanto “sinofóbico”, quando ao ser questionado sobre o assunto, acrescentou que a pergunta não passa de uma narrativa manipuladora, derivada da propaganda chinesa no Ocidente. Anotei para ler acerca da última parte, a tal da “propaganda chinesa no Ocidente”.

Recentemente escutei uma entrevista do professor italiano Alessandro Barbero em um evento do jornal Il Fatto Quotidiano, onde o notável historiador suscita a questão de forma bem interessante: “Quantas vezes a China invadiu a Inglaterra na história? Resposta: nunca. Quantas vezes a Inglaterra invadiu a China: No mínimo três vezes, nos últimos dois séculos” [461].

O histórico de ofensivas militares estrangeiras na China é um tema espinhoso para os que apregoam uma China atual tão ameaçadora e um Ocidente tão pleno de valores virtuosos, sendo a Primeira Guerra do Ópio (1839-1842) um capítulo dos mais nefastos. A obra desta Leitura tem muitas referências bibliográficas e discorre o tema de forma ampla, de maneira que serve de exemplo para começar a entender como funcionava a lógica expansionista do Império Britânico e o papel da Companhia Britânica das Índias Orientais nessa engrenagem, bem como se deu a reação chinesa, no caso, à expansão do comércio internacional do ópio e à exploração estrangeira na perspectiva dos efeitos sociais e econômicos no âmbito doméstico (pp. 198-201), o que resultou em um conflito com “meia dúzia de combates ao longo da costa sudeste onde as canhoneiras britânicas venceram e garantiram o acordo Qing ao Tratado de Nanquim em agosto de 1842” (p. 221), estabelecendo o fim do primeiro ciclo de conflitos.

Então, olhando estritamente para a história, ou seja, para o passado, se há um lado ofensivo, ameaçador, danoso, invasivo, atende pelo nome de “Ocidente”, penso. No trecho (p. 189), um outro aspecto sobre o tema da invasão estrangeira da China, no apontamento dos autores ao mencionarem uma tendência em historiadores modernos que indicam a influência do imperialismo estrangeiro ter se tornado uma “faca de dois gumes” mediante “inovações como missões cristãs, educação ocidental e investimento”, pois sob a visão externa, ou seja, Ocidental, são tidos como “avanços”, no entanto são “frequentemente destrutivas para o bem-estar contemporâneo da China”. Aqui penso o quanto hoje no ocidente há uma insistência enfatizar valores diante da China sem considerar se na cultura chinesa há algum interesse de assimilação.

460. Sendo um apreciador das obras de Olavo de Carvalho, o termo “olavista’ aqui pode soar pejorativo, no entanto, não é essa a intenção e sim a de frisar o alinhamento do admitido pelo próprio interlocutor, enquanto avesso a qualquer análise crítica sobre o pensamento político de Olavo de Carvalho, em especial ao engajamento do filósofo com o bolsonarismo, o qual tenho muitas discordâncias que não me impedem de apreciar suas obras, sobretudo nas leituras sobre o marxismo, o fascismo e a reflexão geopolítica quando menciona os três grandes blocos de poder que exercem maior influência no mundo.

461. Ver em https://youtu.be/eT3plpBnKEQ?t=4797

14/09/2025 11h34

Imagem: TV Cultura UOL

“Vou te ensinar uma técnica bem prática para dizer ‘não’ […]”

Obra: Autoestima como hábito. Capítulo 8. Impulsionadores da autoestima. Planeta, 2020, São Paulo. De Gislene Isquierdo.

A arte de dizer “não”

O décimo oitavo impulsionador da autoestima (p. 135), apontado por Isquierdo no oitavo capítulo (pp. 113-160) desta obra de utilidade pública, foi o que mais me identifiquei na experiência de leitura, ao pensar que ao longo destes 35 anos de caminhada profissional, entre muitos erros e algumas correções, fui aprendendo a dizer “não” a clientes mediante prática que se assemelha à técnica ensinada pela psicóloga.

Dizer “não” é uma arte. Este texto dedico a clientes contadores que simplesmente não conseguem dizer “não” em inúmeras situações onde a autoridade, a tecnicidade e a privacidade do profissional devem ser enfatizadas. Eis o trinômio da filosofia de atendimento que desenvolvi e compartilho com alguns clientes, quando solicitado.

Faz parte do meu cotidiano observar profissionais de contabilidade neste dilema, acredito que seja por medo de perder cliente. São situações que vão desde solicitações de atendimento fora do expediente até demandas de procedimentos questionáveis ou até mesmo fora das normas. O problema é que na medida em que o profissional vai cedendo, sem conseguir dizer “não”, retroalimenta vícios que pioram o comportamento do cliente, algo que pode se tornar insuportável.

O caso mais notório que me recordo se deu em um dia das mães, quando um cliente descobriu onde o contador estava reunido, no tradicional almoço, e por conta da falta de retorno telefônico, foi pessoalmente buscá-lo para resolver um bloqueio de uma carga. O contador (meu cliente), quando contou a triste experiência, ficou com a auto estima abalada e perguntou a razão de ter acontecido aquilo. Tive que apontar que ele contribuiu muito para o ocorrido, por educar mal aquele empresário-cliente, e isso se deu quando sempre retornava mensagens no WhatsApp aos domingos e feriados, o que sinalizou uma disponibilidade contínua e incondicional. O fato acabou servindo de grande lição, de maneira que pude auxilia-lo no “trinômio” que resultou em uma política de atendimento para o escritório que protege ele e seus colaboradores desse tipo de comportamento inadequado por parte de clientes.

Há casos mais graves quando contadores se tornam réus em processos por não terem conseguido dizer “não” a um procedimento irregular do ponto de vista das normas. No entanto, conheci um profissional, hoje aposentado, que sabia muitíssimo bem dizer “não”, de maneira que se sentia elogiado quando era dispensado por um cliente que, ao perceber sua seriedade na profissão, decidia procurar por outro tipo de “contador”. Uma frase marcante dele guardei, desde o final dos anos 1990: “a desorganização é tão-somente sua e não pense que vou incorporá-la ao meu trabalho”, dita a um empresário cheio de vícios administrativos que pretendia ditar as políticas contábeis, enquanto se achava o suprassumo do empreendedorismo (hoje atua como político).

Obviamente, o primeiro passo é sempre o mais difícil, e também inesquecível, de maneira que recordo bem quando, lá pelos idos do ano 2000, perdi um cliente contador proprietário de escritório em relação ao problema. Começou quando ele me questionou, um tanto de forma agressiva, sobre o porquê do comunicado que tinha lhe enviado sobre a indisponibilidade de atendimento em domingos e feriados. Durante 1999 eu tinha realizado alguns atendimentos para seu escritório em domingos e feriados, para acelerar as implantações dos sistemas de escrita fiscal e e folha de pagamentos. O problema é que ele pensou que a prática se tratava de uma regra, e não de uma exceção, quando eu tinha deixado bem claro no fechamento do negócio que excepcionalmente realizaria para concluir os processos com maior brevidade, porém, após as implantações, ele ignorou o acerto e passou a acionar o suporte aos domingos e feriados.

Naquele tempo, o remoto por internet era raríssimo (usava pouco o PC Anywhere, pois era rudimentar, e a qualidade das conexões comprometia o recurso). Por isso quase todos os atendimentos à época eram realizados por telefone, e-mail ou presencialmente. Após inúmeras tentativas em um belo domingo, com mensagens descabidas deixadas na caixa postal do celular, seguidas por e-mails temperamentais e ameaçadores – do tipo, “posso procurar outro profissional? – retornei na segunda por e-mail lhe informando que os atendimentos realizados aos domingos e feriados, foram única e exclusivamente voltados para implantações, conforme acerto prévio devidamente cumprido, e que não tenho agenda profissional para sete dias por semana, pois como todo trabalhador, careço de repouso semanal, além de outras atividades de natureza privada, e assim posso atendê-lo em dias úteis no “horário comercial”, deixando-o à vontade para procurar outro serviço que lhe convier. A resposta parece ter afetado seu ego, pois resultou em minha sumária dispensa, o que acabou sendo um bom encaminhamento à situação, hoje entendo, dado o seu comportamento tóxico.

O que a experiência me ensinou? Além de não permitir mais este tipo de exceção, salvo nos casos de feriados locais, pois sigo o calendário nacional, fui aprimorando a arte de dizer “não”, o que exigiu contínuos ajustes na política de atendimento com regras sobre dias, formas e horários para lidar bem com a natureza humana, tão comum em aportar vícios comportamentais que devem ser neutralizados, entre os quais está o da insaciabilidade de sempre querer extrair mais do outro, sem respeitar certos limites, além daquele ainda mais notório onde o cliente compreende apenas o que lhe for conveniente.

Na técnica ensinada pela psicóloga Isquierdo, deve-se iniciar a resposta de negativa sem dizer “não” (p. 135); é necessário apresentar as razões primeiro para, apenas na parte final da resposta, mencionar o “não”. Destarte será dado um retorno negativo de forma elegante e bem fundamentada, o que é essencial, por exemplo, para a carreira de desenvolvedor de software, sobretudo relacionado com legislação. Quanto a isso sou diariamente exigido para analisar pedidos de alterações em programas, colocá-los à luz das normas legais, e quando estão fora da compliance, rejeitá-los, salvo quando são polêmicos, onde a decisão cabe ao cliente, sempre com uma abordagem técnica para fundamentar o “não”.

A observância da compliance também diz respeito às regras de atendimento. Nos meus agendamentos, fico uma hora exclusivo para o cliente, no entanto, há uma regra que determina o tempo de 15 minutos de tolerância para atraso. A maioria dos clientes quando perde o horário, pede desculpa e solicita remarcação quando não consegue se apresentar na hora marcada, mas ainda ocorre o caso do tipo que, após os 15 minutos de tolerância, exige atendimento. A arte de dizer “não” é então aplicada sem vacilação: o cliente é notificado sobre o encerramento do tempo de espera e que poderá solicitar um novo agendamento, conforme disponibilidade. Em um caso recebi a reclamação de que cancelar o agendamento por 20 minutos de atraso está errado. Na verdade, não interessa se foi 1 ou mais minutos além da tolerância; caso abrisse exceção, sinalizaria ao meu cliente que meu trabalho não é sério o bastante para observar uma regra tão objetiva e simples, o que estimularia um vício de comportamento, por isso foi lhe dado o “não”, expliquei.

Convites para atendimento fora do expediente de suporte ainda ocorrem com certa frequência, inclusive com oferta de gratificações, e a arte de dizer “não” entra em ação. Houve um caso onde um cliente enviou um PIX e notificou a Gioconda o pagamento a título de “gratificação por agendamento extra, hoje às oito da noite”. Evidentemente, o atendimento não aconteceu e sim uma resposta baseada nos horários disponíveis para atendimento e na política de relacionamento, seguido do categórico “não” e da devolução do PIX. O cliente, quando atendido no horário regular, perguntou-me irritado sobre a razão de ter devolvido o PIX e deixado de faturar “uma grana extra”. Então recorri à técnica, repetindo os horários disponíveis para atendimento em vídeo conferência e, em razão da insistência, encerrei com um aforismo pessoal:

Há coisas que o dinheiro não pode comprar e uma delas é o repouso justo após uma jornada de trabalho.

13/09/2025 16h19

Imagem: confindustriaemilia.it

“La forza indiana può diventare un contrapeso importante nei confronti de una tendenza preoccupante dei nostri tempi […]”

Obra: La speranza indiana. Storie di uomini , città e denaro dalla più grande democracia del mondo. IX Conclusioni. Mondadori, 2007, Milano. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Em 2007 (ano da primeira edição deste livro) o correspondente italiano já visualizava a possibilidade de uma situação que se tornou evidente nos dias atuais: a Índia se tornar um contrapeso importante nos embates entre superpotências autoritárias (p. 580 [459]), onde neste contexto se situa a China, que provoca uma forte atração natural por ser a “fábrica do planeta e principal credora dos americanos”, e o retorno da agressividade russa, com destaque ao fornecimento do petróleo, o que, na perspectiva da Índia como grande compradora, diga-se de passagem, foi um dos pontos da recente tensão do governo indiano com Trump.

Afirma Rampini, com a expertise de quem conhece bem a Índia, lecionou na Universidade de Shanghai (O Autor) e também cobriu a Casa Branca, ainda em 2007, que nas grandes estratégias diplomáticas, “América, Rússia e China cortejam Nova Déli”, definida pelo autor como “uma potência em que é preciso fazer as contas para os equilíbrios de alianças e as relações de força que decidem o futuro do planeta” (p. 572). Neste ponto penso que a Índia, sendo um dos países membros originais do BRICS, neste contexto forma um alinhamento que se tornou uma ameaça considerável para a preservação dos interesses do império americano. Penso agora no Brasil, que também se situa como um contrapeso, sobretudo no agronegócio. Há outros pontos em comum entre Brasil e Índia que ajudam a entender a qualificação de “contrapeso”, à mon avis: são duas grandes democracias, dois países multiculturais, dois grandes centros de negócios no comércio global, duas grandes economias com muitas carências de infraestrutura, o que provoca procura para alocação de capitais.

Penso então sobre o que acontece atualmente com o tarifaço de Trump: um capítulo na disputa do protagonismo global em que é impossível compreendê-lo sem considerar as relações da Rússia e da China com países de contrapeso. Se por um lado Trump quer impor sua agenda ao mundo, nos moldes imperialistas menos sutis, por outro atuam a China e a Rússia, potências que Rampini associa ao autoritarismo quando afirma que “Hoje (2007), a nova China e a nova Rússia capitalistas, parecem demostrar que os regimes autoritários possam ser pesos máximos na economia global” (p. 581), e também lembra o que ocorreu nos anos 1930 quando Alemanha e Japão “ofereceram dois eficazes modelos de desenvolvimento moderno governados por regimes autoritários” (p. 582), ponderações que podem ser contestadas por quem vê a China e a Rússia como vetores de uma suposta nova “ordem multipolar” e assim automaticamente contestam a classificação de “regime autoritário” para o que acontece nos comandos em Pequim e no Kremlin. Quanto ao modelo político chinês, mesmo em se tratando de um regime controlado por um partido comunista, avesso à oposição fora de sua supervisão, há quem o veja como natural por referência ao confucionismo para explicar a cultura do profundo respeito (ou seria submissão?) do povo às autoridades, como se assim esteja justificado o autoritarismo partidário do regime.

Seria um “país-contrapeso”, no parâmetro da Índia, importante também por dar esperança para abrandar a influência negativa da China e da Rússia, enquanto sendo considerados regimes autoritários, como sugere (p. 582) Rampini? Na Índia, extremismos religiosos associados à política não encontraram o espaço que gostariam de ter, entendo ao verificar o breve histórico relatado pelo autor, onde destaco a presença de um Islã “moderado, laico e modernizador” (p. 583), mas não consigo ver que a democracia indiana, assim como a brasileira, poderiam exercer uma maior influência na guerra mundial (ainda não militarizada) em curso entre os Estados Unidos e o bloco sino-russo capitaneando o BRICS+.

459. No leitor Kobo, onde tenho este livro na biblioteca na nuvem, percebi que a numeração de página varia de acordo com o tamanho da fonte escolhida.

12/09/2025 22h52

Imagem: Aliança Francesa

“A sua suprema angústia era a desaparição da certeza. Sentia-se desarreigado. Já não tinha na mão senão um fragmento do código. Experimentava escrúpulos de natureza desconhecida; dava-se nele uma revolução sentimental, inteiramente distinta da afirmativa legal, única norma do seu proceder até àquela data. […]”

Obra: Os Miseráveis. Livro Quarto. Javert desvairado. I — Reflexões de Javert. Centaur Editions, 2013. Tradução de Francisco Ferreira da Silva Vieira. De Victor Hugo (France/Besançon, 1802-1885).

Durante um atendimento desta semana, conversei com um cliente sobre os limite da razão mediante decisões que podem ser tomadas por fatores diversos aos da racionalidade, muitas vezes baseados em valores, convicções ou crenças não necessariamente religiosas, tendo em vista, em parte, que viver apenas pela racionalidade muitas vezes é inviável mediante a impossibilidade de conhecer todas as coisas para a execução de um juízo depurado, de maneira que se torna impossível decidir com certeza absoluta de uma justiça plena apenas pelo instrumental da razão.

Digo “em parte”, pois mesmo diante de situações em que se conhece todos os fatos, ainda assim o juízo pode ser afetado por fatores além da razão, por algum nexo afetivo, um desenvolvimento sentimental, por compaixão, misericórdia ou seja, por um ou mais fatores que superam os recursos que a razão oferece à lógica em uma decisão a ser tomada. Nesse sentido, argumentei ao cliente que ninguém consegue efetivamente viver sem cultivar alguma fé e que a crença em fatores que ignoram a razão é fato do cotidiano de crentes ou não no sobrenatural. Comentei com o cliente que das coisas mais simples às complexas, na vida é preciso ter alguma fé, caso contrário ficarei catatônico; “não estou 100% certo de que ir a padaria é seguro, mas mesmo assim vou, com alguma certeza misturada com alguma confiança e o mesmo faço em inúmeras ocasiões, quando compro algo pela internet, quando contrato um pessoa para realizar um serviço em minha casa ou quando invisto em uma empresa comprando suas ações na bolsa”.