30/09/2023 20h29

Imagem: PlanetadeLibros

“Identifique o lucro sempre cedo demais.”

Obra: Os Axiomas de Zurique. O 2o. Grande Axioma. Best bussines, Rio de Janeiro, 2019. Tradução de Isaac Piltcher. De Max Gunther (UK/England, 1927-1998).

Especule sempre em períodos curtos e modestos, procure identificar oportunidades de lucros antes que o período de ganhos tenha alcançado o pico; às vezes a decisão de sair antes pode provocar frustração, quando eventualmente se contabiliza o lucro que se poderia ter realizado caso tivesse ficado um pouco mais, no entanto, não se deve ter medo do arrependimento; realize seu lucro, coloque no bolso, isso é o que importa, e caia fora (p. 45).

Em toda obra Gunther insere exemplos e, no caso deste capítulo, ilustra situações onde a leitura imprecisa do momento de sair, dado o apego ao que fora investido e a falta do estabelecimento de metas (3o. Axioma Menor, pp 52-58) dificultam o discernimento sobre quando encerrar uma operação ou negócio, questões que se associam ao problema da ganância, inerente à natureza humana (achei hilário quando afirma que sermões na igreja não a exorcizam, p.41); adverte que se trata de uma “inimiga do especulador” (p. 41) e assim não se deve permitir ser dominado por ela (p. 44), o que pode soar como intrigante para alguns, em uma primeira leitura, certamente se o leitor foi criado sob narrativas que a enfatizam como ingrediente típico e disseminam estereótipos sobre as figuras do empresário e do especulador.

Argumenta que amadores demoram demais nas apostas, porque estão pautados pela ganância (p. 40); quando insaciáveis, a sedução os domina e no afã de se ganhar mais e mais, não se dão conta quando começam a perder ou, como sintetiza, perdem o controle dos desejos (41). Lembra um dito popular entre suíços que diz para não esticar a própria sorte; quando ocorrer um período em que a sorte predominou, o investidor dominado pela ganância estará sempre na crença de que a boa fase vai durar mais um pouco (p. 43); o erro é subestimar a brevidade (p. 44).

29/09/2023 23h12

Imagem: BBC

“Já no ano 340 a.C. o filosofo grego Aristóteles, no seu livro ‘Sobre os Céus’, foi capaz de apresentar dois bons argumentos para se acreditar que a Terra era uma esfera e não um prato achatado. […]”

Obra: Uma breve história do tempo. I. A Nossa Representação do Universo. Gradiva, 1994, Lisboa. Tradução de José Félix Gomes Costa. De Stephen William Hawking (UK/England/Oxford, 1942-2018).

Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), cujo engano, talvez o maior, penso, consistia na crença de que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas girassem em torno da Terra tida como “imóvel” (lembrado pelo autor), observou eclipses da Lua e deduziu que eram causados pela interposição da Terra entre o Sol e a Lua, cuja sombra redonda apontava o formato esférico da Terra, eis o primeiro argumento. O geocentrismo aristotélico não anula a constatação da esfericidade.

O segundo argumento se baseia na observação que os gregos fizeram da Estrela Polar, menos alta no céu quando vista mais a sul das regiões onde se encontra mais alta; “Uma vez que a Estrela Polar se encontra no zénite do Pólo Norte, parece estar directamente por cima de um observador no pólo boreal, mas para um observador no equador ela encontra-se na direcção do horizonte”, explica (p. 8) para em seguida mencionar um terceiro argumento dos gregos: “por que motivo se vislumbram primeiro as velas de um navio que surge no horizonte, e somente depois o casco?” (p. 8)

A maior recordação que tenho deste livro se deu quando revisitei o trecho desta Leitura e pensei em um senhor, de “nível superior”, estilo “diácono de igreja batista” e crente no terraplanismo que lá pelos idos de 2007 me falou coisas muito próximas das “tartarugas” ditas por uma senhora ao senhor Hawking, conforme abertura do capítulo.

Foi então que me dei conta que tal malatia é um tanto democrática; vai do pobre ao abastado, do “sem instrução” ao “formado” (se bem que se trata de em outro tipo de analfabeto, da espécie “diplomada”), pode encontrar adeptos entre quem nunca colocou os pés em uma sala de aula até entre fidalgos com anel de doutor. É também, em termos cristãos, razoavelmente “ecumênica”, pois seus militantes podem ser observados do catolicismo ao protestantismo. Em termos políticos, aparentemente agrada mais torcedores da destra. Só não consegui vê-la (longe de significar que não exista) entre adeptos de alguma religião ou filosofia oriental, bem como também não pude apreciá-la entre espíritas e ateus.

28/09/2023 23h42

Imagem: PGL

“[…] a desonra, a infâmia, as censuras, as maldições só nos fazem mal quando queremos sentir: desde que não pensemos nisso, deixam de ser um mal.[…]”

Obra: Elogio da loucura. Declaração de Erasmo de Roterdã. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Desidério Erasmo de Roterdã (Holanda/Roterdã, 1466-1536).

Houve um tempo em que gastava energia a rebater provocações, ofensas… Aprendi tomando lições com o pastor Abdoral que o silêncio e a autocrítica são prioridades, seguidas por eventuais anotações introspectivas sobre interações de fatos do cotidiano com experiências de leitura e, não menos importante, um saber para ignorar ruídos que revelam valores os quais não compartilho; permitir-se a escutar ruídos dpre ofensas é se abrir perigosamente a ações desprovidas de sentido para serem consideradas e isso não quer dizer que estou certo ou errado quando sou ofendido, pois vai depender da verdade apurada pelo conhecimento dos fatos enquanto não quer dizer que devo pagar com a mesma moeda.

Lembrei-me desta passagem (p. 45), lida em 2004, do espirituoso livro de Erasmo de Roterdã, quando tomei conhecimento, durante tempos pandêmicos (2021), de um “consultor” ávido por espalhar na direção do seu então novo cliente, minha condição de sujeito “difícil” e “inacessível”; o curioso é que mantenho uma agenda de atendimentos com colaboradores da empresa, via de regra por vídeo conferência com profissionais da contabilidade, da TI e do jurídico, e o mais curioso ainda se deu quando o “consultor” foi desmentido por colegas os quais presto atendimento.

Vivo uma era de conectividade (derivada da popularização da internet) muito avançada em comparação quando comecei minha carreira em 1989. Então, muitos confundem essa poderosa conectividade de smartphones, big data, aplicativos e redes sociais com o pretexto para ultrapassar determinados limites da privacidade, mediante o problema antigo do imediatismo de uma sociedade onde a auto promoção (outro problema antigo) percorre sob grande potencialidade (fator relacionado com a ampliação da conectividade). E eis que o “consultor” fez o tipo comum do sujeito determinado a se promover “custe o que custar”, onde pressa se confunde com agilidade, e planejamento de ações é algo mais para discurso vazio enquanto no mundo real perturba colaboradores e “parceiros” quando ignora horários de expediente, e sendo adepto de bugigangas tecnológicas dessa conectividade babilônica (que são devidamente neutralizadas em meus instrumentos de trabalho), não me causou surpresa que se caracterizou por constranger colegas, enquanto pensou que conseguiria fazer o mesmo comigo, mas descobriu dona Gioconda e esbarrou nas normas de atendimento que se baseiam em uma filosofia pessoal de trabalho que normalmente se chocam com quem, envolvido nesse mundo corrido e insano, não respeita certas delimitações básicas, que podem ser extraídas do livro da sabedoria, lá no capítulo das “boas maneiras”, apreendidas no seio familiar e/ou no jardim da infância (talvez, alguns marmanjos de terno e gravata careçam de voltar para lá).

Em suma, trabalho para ter o suficiente e poder me afastar desse ruído nocivo, dessa correria grotesca, “da desonra, da infâmia, das censuras e das maldições que só nos fazem mal quando queremos sentir”, produzidas por pessoas que fazem da linguagem ofensiva a forma de comunicação para “mostrar serviço”, e assim percebi grande benefício pessoal enquanto as deixo incapazes de me atingirem, seja pelo distanciamento que tomei, seja pela disciplina mental de ignorá-las, cuja decisão resulta em mais espaço disponível para inserir relacionamentos com o propósito de serem profissionalmente saudáveis enquanto me dedico a cada vez investir em algo que nenhum dinheiro pode comprar: reduzir a imensa ignorância que tenho acerca de minha personalidade e do mundo que me cerca, e esse empreendimento se dá mediante a busca constante pelo auto conhecimento, em formas cada vez mais aprimoradas pelo dom que todo humano dispõe: o intelecto.

Da experiência com o “consultor” criei a “Declaração de Incompetência”, confissão que entrego a quem acredita que o universo gravita em torno de suas exigências ansiolíticas e eis que percebi que o “contemplado” pode ir de um “não entendi nada” a ficar levemente desconfiado, com um “onde será que ele quer chegar com isso?”, ou até mesmo satisfeito; tudo vai depender do nível de distorção cognitiva que o acomete.

Mediante uma situação de ofensa como se dá em uma expressão de racismo ou outro tipo de discriminação, sendo meio para impedir a liberdade e o acesso a outros direitos naturais, ou tudo que venha a desumanizar relações pelas quais tenho disposição a desenvolver, de fato se caracteriza um problema que deve ser tratado, mas se for uma ofensa ou qualquer outra típica manifestação de quem está dominado por preconceitos e/ou por momentos de maldade no juízo, em termos de expressão ideológica, entendo que não merece ser pensada, apreciada, sentida, meditada; deve ser tratada como coisa que passa pelos esgotos, no subterrâneo das debilidades humanas. Em todos os casos, a toxina de uma ofensa só poderá me afetar se lhe for dado espaço em meu foro íntimo, de forma que me deixo envolver por uma dialética, uma forma intuitiva de discussão interna capaz de contaminar minha auto estima, além de que devo também ponderar que algumas agressões acabam por se traduzir em certificados de nobreza ou elogios quando me apetecem a um orgulho sadio; sinto isso quando tomo posição por algum valor essencial, e penso aqui na liberdade como exemplo, quando sou ofendido ou provocado por quem prefere legalizar formas de submissão travestidas de “boas intenções”, sobretudo em apelos ideológicos no sombrio mundo da política.

E entre situações diversas, uma ofensa ou reclamação se torna um valioso prêmio, penso, também quando tomo decisões baseadas na ética que inevitavelmente desagradam determinada parte, enquanto representam firmeza de conduta justa para outra, pois não é possível agradar, ao mesmo tempo, quem nos pede para fazer algo reprovável e quem espera que sejamos íntegros na conduta.

27/09/2023 23h00

Imagem: EM

“Ele passaria para a história como um dos maiores juristas brasileiros, defensor incondicional das liberdades civis, mas também como um financista ingênuo e desastrado […]”

Obra: 1889 : como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. 21. A RODA DA FORTUNA. Globo, 2013, São Paulo. De Laurentino Gomes (Brasil/Paraná/Maringá, 1956).

Meados dos anos 1990, nas aulas de História Econômica do Brasil, descobri que o grande Ruy Barbosa, como economista, foi um excelente advogado.

O capítulo 21 desta obra foi uma boa leitura para refletir como um notável brasileiro de saber jurídico fez o tipo intervencionista ingênuo ou “fragilista” (lembrei-me de Taleb); de boa índole, talvez iludido sobre pontos elementares do funcionamento da economia, fato é que promoveu um desastre econômico no ambiente mais propício: o político, onde as leis naturais do mercado são mais ignoradas. É o que se pode concluir de sua passagem pelo Ministério da Fazenda.

A concepção monetária da época soava rudimentar e Ruy Barbosa tinha estudado o modelo americano [178] sobre a emissão de títulos públicos; avaliou também o que vinha sendo feito na Europa e adotou uma grotesca expansão monetária. Em 1890, o notável pensador do direito implementou uma reforma para impulsionar a indústria e o comércio, envolvendo o sistema financeiro, dando aos bancos a permissão para emissão de papel-moeda, porém sem lastro (ouro), como se adotava à época, o que veio a gerar emissões acima da capacidade de circulação de bens e serviços, o que tecnicamente se chama “inflação”, ocasionando em uma bolha de crédito que provocou a falência de investidores e o caos monetário no comércio com a desvalorização da moeda. Era a “crise do encilhamento”, com empresas de fachada que foram criadas para obter crédito, muito facilitado com a desenfreada emissão de papel moeda por diversos bancos, tudo isso em um período onde os republicanos tentavam se impor frente aos monarquistas patrimonialistas que estavam ainda bem vivas nos porões da política.

178. Ver página 79 do Relatório do Ministro da Fazenda Ruy Barbosa em janeiro de 1891.

26/09/2023 22h31

Imagem: Mises Brasil

“The bureaucrat is not only a government employee. He is, under a democratic constitution, at the same time a voter and as such a part of the sovereign, his employer.”

Obra: Bureaucracy. V. THE SOCIAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF BUREAUCRATIZATION. 3. THE BUREAUCRAT AS A VOTER. Yale University Press, 1944, New Haven. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).

O burocrata é um consumidor de impostos, definição que li pela primeira em Hoppe e achei intrigante. Quanto à obra desta Leitura, de Mises em 1944, aponta-se uma peculiaridade sobre o funcionário dito “público”: é empregador e empregado. Faz parte de uma corporação que não produz e vive de arrecadar ou tomar recursos do meio produtivo, então seu interesse pecuniário como funcionário acaba por ficar acima de seu interesse como empregador (aqui penso que Mises raciocinou em comparação com a lógica de visar resultados operacionais que dão sentido econômico, como ocorre em uma empresa privada), enquanto recebe muito mais dos fundos públicos do que contribui para eles. O funcionário “público” atua para arrecadar em benefício próprio, embora utilize como argumento que o Estado redistribui, e quando se aponta que os impostos retornam aos mais vulneráveis da sociedade, esta meia verdade ajuda a camuflar o privilégio do funcionário “público”.

Penso no conflito de interesses quando se pesa o fato de o funcionário dito “público” ser também um eleitor; neste aspecto, torna-se mais latente, penso, o que Mises aponta como maior ansiedade (incentivo) de se obter aumento em seus rendimentos do que se interessar por equilíbrio orçamentário, contenção de gastos, sobretudo da folha de pagamentos, então, medito, sobre esse eleitor burocrata do Estado, que certamente prefere ser visto como “cidadão comum”, como analisará um candidato que tem como pauta a austeridade, o corte de privilégios do funcionalismo, a redução da folha de pagamentos? O funcionário “público” tem mais incentivos para votar em uma proposta liberal com austeridade no orçamento em geral, ou em políticos que produzem gastança e déficit primário? O que penso sobre o problema suscitado por Mises é que a perspectiva do funcionário “público” é diferente de um cidadão que trabalha no meio privado e que não tem laços ou incentivos derivados de privilégios políticos em torno do Estado.

Como verá o candidato que tem inclinação ao contrário, que deseja aumentar o quadro do funcionalismo, ampliar “benefícios”, “garantias” e mais “direitos” (que não passam de privilégios)? Mises cita como exemplos os casos da estrutura política da Alemanha e da França que “nos últimos anos anteriores à queda das suas constituições democráticas, foi em grande medida influenciada pelo fato de uma parte considerável do eleitorado ter o Estado como fonte de renda” (p. 80).

25/09/2023 00h05

Imagem: ALJAZEERA

“[…] in my conversation with the president [Vladimir Putin] I said perestroika wouldn’t have happened without glasnost, and he wouldn’t have been able to continue the process of change successfully without a free press. He said to me, ‘Yes, I agree. Without a free press, a responsible press, we would not be able to cope with our tasks.’”

Obra: Mikhail Gorbachev. The Road. We Traveled. The Challenges. We Face. The American and Russian People Don’t Want a New Confrontation. Newsweek. The Gorbachev Foundation, 2006, Moscow. De Mikhail Sergeevitch Gorbachev (URSS/Rússia/Privol’noe, 1931).

Obra consiste em uma coletânea de discursos e entrevistas do último premiê soviético, publicada em 2006, duas décadas após o início da Perestroika. O ex-agente da KGB, Vladimir Putin (1952), já tinha alcançado o vértice da Rússia desde 1999 (primeiro-ministro), sendo eleito presidente da federação no ano seguinte.

A leitura me fez perceber Gorbachev a repetir ideias sobre o ocidente não saber o que acontece na Rússia e que as coisas não são preocupantes quanto parecem, desta vez se esforçando para que Putin fosse visto com boas intenções, e no trecho, quando indagado sobre o impedimento da NTV e da revista Itogi, que faziam parte da mídia independente na Rússia, respondeu que em conversa com o presidente russo, argumentou que a Perestroika não poderia ter ocorrido sem a Glasnost (transparência), como se os dois termos fossem uma realidade no sentido de uma Rússia que teria dado continuidade ao processo, mesmo após o fim da União Soviética, tendo Putin concordado e respondido que “sem uma imprensa livre, uma imprensa responsável, não seríamos capazes de cumprir as nossas tarefas” (p. 105).

Então o jornalista perguntou: “Você acredita nele?“, e Gorbachev respondeu: “Sim, eu acredito nele. O ponto mais importante, que é subestimado na Rússia e simplesmente não é conhecido no exterior, este é o difícil legado que o presidente herdou. Certa vez, em uma conversa, ele me disse: ‘Eu herdei o caos – no economia, nos assuntos da federação, na área de leis e na tomada de decisões.’ Então uma das tarefas é tentar tirar o país do caos. O mais importante é que o Presidente Putin não deveria deslizar para um sistema autoritário” (p. 105).

Gorbachev defendeu a Perestroika como uma reforma do sistema soviético para torná-lo mais transparente e menos restritivo com os cidadãos, mais permissivo a pequenos negócios privados enquanto mais aberto ao mundo capitalista, sem abrir mão dos princípios do socialismo (como se tais coisas fossem compatíveis), enquanto o regime econômico estava falindo, panaceia no mesmo estilo quando defendeu Putin como um reformista moderno e defensor da imprensa livre, além da esperança revelada de vê-lo como um líder não pautado em um sistema autoritário.

Algo comum na história: surge um candidato a tirano de alcance mundial e junto vem quem faça o trabalho de fazer com que não o seja percebido assim.

24/09/2023 13h24

Imagem: AGENZIA ANSA

“La divisione dei poteri e tutta la discussione avvenuta per la sua realizzazione e la dogmatica giuridica nata dal suo avvento, sono il risultato della lotta tra la società civile e la società politica di un determinato periodo storico, con un certo equilibrio instabile delle classi, determinato dal fatto che certe categorie d’intellettuali (al diretto servizio dello Stato, specialmente burocrazia civile e militare) sono ancora troppo legate alle vecchie classi dominanti.”

Obra: Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno. I. Il moderno principe. Egemonia (società civile) e divisione dei poteri (Q. 6). Editori Riuniti, 1996, Roma. De Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Italia/Ales, 1891-1937).

A leitura da professora Chaui me remeteu a esta obra de Gramsci.

No trecho, aponta que a luta entre a sociedade civil e a sociedade política, em um determinado período histórico, define a divisão do poder e toda a discussão em torno de sua realização, assim como a dogmática jurídica que dela se origina, mediante um certo “equilíbrio instável” das classes pelo fato de que certas categorias de intelectuais (atuante no Estado, sobretudo nas burocracias civil e militar), estão ainda muito ligadas às velhas classes dominantes, aponta o filósofo italiano (p. 61) que está entre os comunistas mais citados, pelo menos em minhas experiências de leitura, não apenas entre progressistas e demais esquerdistas, mas também por muitos que se consideram “conservadores”.

Cita Benedetto Croce (1866-1952) e o que foi chamado de “perpétuo conflito entre a Igreja e o Estado” para discorrer como exemplo desse embate quando um grupo (laico) privilegiado se alia a Igreja em apoio ao seu monopólio para tomar proveito da sociedade civil que a Igreja representa. Em seguida, menciona de forma generalizada uma característica da “ideologia liberal” que, entende, “com os seus pontos fortes e fracos, está contida no princípio da divisão de poderes” (p. 61). Aparentemente, a burocracia é o ponto fraco do liberalismo, pois é onde se dá a “cristalização do pessoal de gestão que exerce poder coercitivo e que a certa altura se torna casta” e deste ponto se origina a demanda popular da elegibilidade de todos os cargos, reivindicação que é de “extremo liberalismo” junto com a previsão de sua dissolução para dar “uma satisfação ilusória a esta exigência popular elementar”. E entre os três poderes (parlamentar, judiciário e governamental), o segundo é o mais sensível, pois “sua falha administrativa é desastrosa” (p. 62).

Penso aqui que Gramsci viu no princípio da divisão dos poderes no liberalismo uma oportunidade para enfraquecê-lo diante de suas aspirações comunistas (talvez seja nesse sentido que possa ter visto o liberalismo como um “instrumento”), visto que as maiores referências autoritárias de sua época (o nazismo alemão, o fascismo italiano e o stalinismo soviético), onde estava evidente a fortíssima blindagem desses regimes a flexibilidade comum em modelos liberais mediante o clamor popular pela periódica renovação na ocupação de cargos “públicos” (e na ocupação de indivíduos em prol de determinada ideologia), o que obviamente causava maior resistência na dialética ou no conflito entre a sociedade civil e a sociedade política.

23/09/2023 16h42

Imagem: USP

“[…] a hegemonia é a criação da vontade coletiva para uma nova direção política e também a reforma intelectual e moral para uma nova direção cultural.”

Obra: Cidadania Cultural: O Direito à Cultura . Sobre o nacional e o popular na cultura. Gramsci: O nacional-popular e a hegemonia. Fundação Perseu Abramo, 2021, São Paulo. De Marilena de Souza Chauí (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1941).

No trecho, a filósofa brasileira se refere a como se apresenta o conceito de hegemonia nos textos de Antonio Gramsci (1891-1937) sobre Maquiavel (p. 27). Distingue-se do governo (dominium como instituição política, p. 27), da ideologia (sistema abstrato de representações), ultrapassa os conceitos de cultura “porque indaga sobre as relações de poder e a origem da obediência e da subordinação voluntárias” e o de ideologia “porque envolve todo o processo social vivo como práxis”; não se trata de um sistema e sim de “um complexo de experiências, relações e atividades cujos limites estão socialmente fixados e interiorizados”, nem é forma de controle sociopolítico, manipulação ou doutrinação, “mas uma direção geral (política e cultural) da sociedade”, sendo sinônimo de cultura em “sentido amplo e sobretudo de cultura em sociedade de classes” (p. 28).

Hegemonia como cultura em sentido amplo “determina o modo como os sujeitos sociais se representam

a si mesmos e uns aos outros” (p. 28), “balizas invisíveis” de uma “visão de mundo” da classe dominante, mas também é um “processo” de “determinações contraditórias” por necessitar de ser “continuamente modificada, renovada, alterada e desafiada sob a ação de lutas, oposições e pressões sociais” (p. 29). E nesse “processo” que, penso (a autora não aplica os termos que considero a seguir), é dialético, de conflitos e novas sínteses, e eis que surge, torno à explicação da professora, uma “contra-hegemonia” ou “outra visão de mundo”, e foi em uma perspectiva de contra-hegemonia que Gramsci elaborou o conceito de “nacional-popular”, como reação revolucionária em forma de “resposta determinada pela forma histórica particular que essa hegemonia assume em um momento determinado” (p. 30).

Parece-me muito difícil de desvincular a “direção geral”, apontada pela professora em relação à hegemonia, da instrumentalização da cultura para fins políticos; neste aspecto penso na curiosa questão que apresenta na Apresentação, quando afirma ser “paradoxal a constante dificuldade dos dirigentes petistas em relação à cultura”, quando a concebem sob três aspectos ou “chaves” – saber de especialistas, belas-artes e instrumento de agitação política – enquanto simplesmente a aderem “à concepção instrumental” que indica como “própria da sociedade capitalista” (p. 10). Quando surge algo desconcertante no lado canhoto da história, o peso da culpa se aponta sempre aos adeptos do capital, mas isso não deixa de fazer sentido, pois tal apego nunca deixou de ser ambidestro.

Contudo, considero oportuna a interpretação da professora ao pensamento de Gramsci, sobretudo quanto ao “paradoxo” (tomo por empréstimo a base do termo adotado) de conceber a sociedade em dialética contínua enquanto se pauta por “direção geral” derivada da realpolitik, onde a hegemonia se traduz por determinações de grupos dominantes onde o lado faz a diferença para se ter ciência sobre quem está no poder e a cultura é tratada como mero recurso de manipulação.

22/09/2023 20h12

Imagem: Renovatio Imperii

“E, certamente, nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem, considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação.”

Obra: Da Felicidade. I. LPM, 2009, Porto Alegre. Tradução de Lúcia Sá Rebello e Ellen Itanajara Neves Vranas. De Lúcio Aneu Séneca (Império Romano/Espanha/Córdoba, 5-65).

Lembrei-me do Décimo Grande Axioma de Zurique; “fuja da opinião da maioria, pois provavelmente está errada” [177].

O pensamento de Sêneca atravessa dois mil anos e segue atual quando ilustra o que aprendi no mercado financeiro a chamar de “manada”, comportamento usual quando se segue a maioria sem reflexão e, como ilustra o sábio da antiguidade, torna-se dramaticamente compreendido quando vem uma catástrofe coletiva onde a manda encontra a perdição e seus seguidores se esmagam entre si; “ninguém cai sem arrastar a outro, e os primeiros são a perdição dos que os seguem”, sintetiza.

Para Sêneca, a “voz do povo” não tem nada de sábia ou de divina, pelo contrário; nada é pior do que viver por imitação e não de forma racional, crer, em vez de analisar as coisas, julgar por si mesmo; “morremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo”, aponta (I, p. 45).

Os políticos romanos foram mestres em explorar o sentimento da massa, seja nos programas sociais, nos espetáculos de carnificina na Arena do Colosseo, nas festas religiosas para entreter e distrair o povo diante dos problemas mais sérios da sociedade; imperadores sabiam que o gosto popular, embora bestial, serve de parâmetro para, pela força midiática da maioria, iludir e manipular a própria fonte dos sentimentos: o povo, ora. No Novo Testamento, essa demagogia tem um momento dramático, decisivo, no “Cristo ou Barrabás” (Mateus 27.17) usado pelo procurador romano Pontius Pilatus (?-38-39).

O conceito enganoso de que o sentimento de uma determinada maioria indica a direção a tomar pode ser verificado em situações mais práticas e, neste aspecto, pensei em um entusiasmado jovem sobre a ideia de tentar a vida como contador em Portugal pois, argumentou, “tem muita gente falando em ir para lá e deve estar bom então”; eis o tipo de pensamento de manada que pode arruinar uma vida quando dispensa acurada avaliação, no caso com forte peso de conhecimento de economia sobre o mercado onde se pretende atuar, questão negligenciada em favor de um “achismo” mediante o que uma quantidade razoável pensa em fazer atraída por expectativas que soam mais no campo da rasa especulação do que qualquer outra coisa.

Em outro caso, a frustração de quem abriu uma pequena farmácia, incentivado pelo aparente sucesso de amigos no mesmo ramo, e descobriu que mais quatro pessoas tiveram a mesma ideia no bairro. Outra situação de manada se deu em uma desastrosa decisão de se investir em um fundo atrelado a empresas de varejo, que passaram por crises (uma vive em um escândalo), o que torrou economias de anos apenas pela fé em recomendações comuns que se escutou em vários especialistas do mercado, com o argumento apelativo à maioria, de que todos não poderiam estar errados.

Um jovem portador de CRC que, sem melhor percepção do que ocorre no mercado de serviços de burocracia, desistiu da profissão contábil, pois vive como taxmaker (elaborador de guias de impostos), enquanto segue a se perguntar porque a “classe” está tão desvalorizada… Primeiro, “classe” indica uma confusão entre o que consegue ver e a amplitude do mercado, onde há contadores que são muito bem pagos, pois exercem de fato a profissão (produzem legítimos trabalhos em contabilidade); segundo, a falta de percepção de que se está em uma manada ou seja, na massa de elaboradores de guias de recolhimento de tributos, serviço de farta oferta que se encontra em qualquer esquina (e por isso se tornaram tão baratos).

Em síntese, no caso do jovem contador no muro das lamentações, se há algo a ser feito, consiste em fugir da manada, tornar-se raro, ou contador de verdade, para ser valorizado e entender o porquê de profissionais que encerram balanços, apuram e analisam resultados serem tão bem pagos e os que se limitam a fazer DARF se tornam tão baratos.

Contudo, nada é mais danoso socialmente, no comportamento de manada, do que um indivíduo munido de título de eleitor que decide em favor de quem está à frente em pesquisas para “não perder o voto” ou simplesmente se deixa levar pela percepção do sentimento que prevalece na maioria que o cerca. Neste ponto, torno à Sêneca quando, mais uma vez moderníssimo, adverte que “as pessoas entram em conflito com a razão em defesa de sua própria desgraça. A mesma coisa acontece nas eleições. Aqueles que foram eleitos para o cargo de pretores[1] são admirados pelos que os elegeram. O beneplácito popular é volúvel. Aprovamos algo que logo depois é condenado. Este é o resultado de toda decisão com base no parecer da maioria” (I, p. 46).

Torna a pensar que há cerca de dois mil anos isso foi escrito, e parece ter sido especialmente endereçado à nossa geração…

1. Pretor era um magistrado romano, hierarquicamente subordinado ao cônsul, modernamente equivalendo ao juiz ordinário ou de primeira instância. (N.T.)

177. Obra: Os Axiomas de Zurique. O 10o. Grande Axioma: Do Consenso. Best bussines, Rio de Janeiro, 2019. Tradução de Isaac Piltcher. De Max Gunther (Inglaterra, 1927-1998)

21/09/2023 20h25

Imagem: Voltaire Fundation

“O corporativismo predispõe maravilhosamente para o entusiasmo. Não há facção que não possua os seus energúmenos.

Especialmente, o entusiasmo é a herança da devoção mal compreendida.”

Obra: Dicionário Filosófico. Capítulo 47. Entusiasmo. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De François-Marie Arouet (France/Paris, 1694-1778), pseudônimo Voltaire.

Entusiasmo é um precioso insumo para quem se ocupa em produzir conteúdo para energúmenos, onde se canalizam sentimentos e anseios de uma “devoção mal compreendida”.

Diz Voltaire que o significado do termo em grego é “emoção das entranhas”, “agitação interior”, e indaga se não fora inventada na língua helênica “para exprimir os abalos que experimentam os nervos” (p. 182). Lembrei-me de um pastor que ficou viciado em pregar prosperidade e entorpecer suas ovelhas com ilusões de uma antropocêntrica teologia de coaching, que lota auditórios de ateus em busca de auto ajuda e ainda não se descobriram como tais, e crentes que não conseguem deixar de usar fraudas metafísicas, quando um dia descobriu tragicamente o que São Paulo avisa nas epístolas sobre a realidade de se viver pela fé. Torno ao tópico na obra de Voltaire que diz coisa rara de se ver é quem consiga aliar razão ao entusiasmo e então sai com uma ironia fina quando argumenta que a razão “consiste sempre em ver as coisas como elas são. É como aquele que, durante a bebedeira, vê as coisas a dobrar, pois nesse momento está com a razão entorpecida” (p. 183).

Recordo-me de alguns momentos de entusiasmo pessoal… nas ideias revolucionárias de meu herói de adolescência, Marx, abaladas com o fim da URSS e sepultadas com a assessoria literária do distinto senhor Mises, nos tempos em que fui um fiscal mirim do Sarney, devidamente alienado de uma educação econômica pelo tabelamento de preços dos anos 1980, quando pensei em me tornar um “apologeta da fé” no final dos anos 1990 (que livramento!), quando votava (quanto tempo!), especialmente em políticos de esquerda, crente nas boas intenções do mundo político e nos tempos em que tinha a capacidade de assistir a uma partida de futebol do meu sofrido Tricolor do Arruda,

20/09/2023 22h08

Imagem: Luciana Amorim

“La trasformazione della Città profana nella Città santa, del Monarcato imperiale nel Papato, dello Stato romano nella Chiesa romana, è il fenomeno forse più meraviglioso che si riscontri nella storia.”

Obra: Storia della città di Roma. Nel médio evo sal secolo V al XVI. Venezia e Torino. Giuseppe Antonelli e L. Basadonna Edit. M DCCC LXVI. Prima versione italiana di Renato Manzato.De Ferdinando Gregorovius (Polônia/Nidzica, 1821-1891).

De um certo modo, parte da essência do Império Romano continuou, por adaptação da organização de um sistema político para um “ordenamento eclesiástico” o qual está no centro o imperador, sendo pontífice e vigário de Cristo uma versão de monarca religioso e político na mesma cátedra; o antigo senado de Roma como modelo para o conselho dos cardeais e dos bispos, o princípio do governo constitucional, não adotado pelos césares, introduzido através dos concílios e sínodos, e a figura do governador de província que é lembrada com a do bispo (vescovo) consagrado por Roma, dentro de um sistema de hierarquia, além dos “claustros fundados em todas as partes que lembravam as antigas colônias romanas”, aponta o autor (p. 29)

Caminhado no último recesso, diante das ruínas na Via dei Fori Imperiali, pensei nas palavras da guia italiana em minha primeira visita ao museu do Vaticano (2018), quando mencionou esse legado vasto e riquíssimo; meditei como a instituição romana segue na história onde a Igreja Católica se tornou sua maior herdeira, mestra em atravessar os séculos, assim como o judaísmo, donde nasceu a fé cristã. Pensei em tantos elementos culturais que me cercam, a começar pela língua nativa, a madre lusitana que veio de um braço por onde passou por “mutações”, do galego português até se chegar ao latim do povo ou uma versão “vulgar” nesse DNA imenso que pode ser encontrado no ordenamento jurídico e, de uma forma mais enfática, na geopolítica que parece seguir o drama do “eterno retorno” quando se vê ao longo da história projetos imperialistas que me fazem pensar na tese de O jardim das aflições, de Olavo de Carvalho, bem como pensei nas festas religiosas, sobretudo dos antepassados que se associam à veneração aos santos, em relação ao que se tinha no sistema estatal (paganismo), em uma rede de tradições incorporadas à fé cristã em modo de catolicismo que não poderia ter outro sobrenome a não ser “romano”.

19/09/2023 23h34

Imagem: Vaticano

No acto conjugal é imprescindível a finalidade unitiva e procriativa

11 de julho de 1984

Obra: Teologia do Corpo. Lições de 04/07/1984, 11/07/1984, 18/07/1984, 25/07/1984, 01/08/1984, 08/08/1984, 22/08/1984, 29/08/1984, 02/09/1984, 03/10/1984, 10/10/1984 e 24/10/1984. Alêtheia Editores, 2013, Várzea da Rainha Impressores, Óbidos, Portugal, eBook Kindle. Tradução a partir da edição portuguesa do Observatório Romano. De Karol Józef Wojtyła (Polônia/Wadowice, 1920-2005), S. Ioannes Paulus PP. II (1978-2005), São João Paulo II.

Resumo das lições de São João Paulo II de 04/07/1984 a 24/10/1984, a começar pela Carta aos Efésios onde aponta seu referimento ao matrimônio como “um grande mistério” (5, 32), na união Cristo-Igreja em analogia ao sinal sacramental do pacto esponsal homem-mulher (5,21).

A lógica do texto nos liberta dos elementos do maniqueísmo, aproxima a “linguagem do corpo” no sinal sacramental do matrimônio, à dimensão da santidade real, cuja liturgia eleva o pacto conjugal, embasado na “linguagem do corpo” relida na verdade, às dimensões do “mistério” a confiar ao homem e à mulher, o amor, a fidelidade e a honestidade, a unidade e a indissolubilidade, como dever do “sacrum“, no ethos (conforme Romanos 8, 23) radicado na libertação do corpo. A “linguagem do corpo” exprime não somente o fascínio e o prazer recíproco no Cântico dos Cânticos, cujo “temor de Cristo” é uma forma espiritualmente madura deste fascínio, o frutificar do dom falado por São Paulo na Primeira Carta aos Tessalonicenses (4, 4-7), que se revela pela primeira vez no Gênesis (23-25), assim como se vê em concisa e concentrada expressão no Livro de Tobias. Por outro lado, há a castidade como dom do Espírito Santo (Gálatas 5,25) e virtude, no centro da espiritualidade conjugal.

A Igreja ensina os dois significados do ato conjugal: o unitivo e o procriativo, e segundo a expressão bíblica, os cônjuges se tornam “uma só carne”. Por meio da encíclica Humanae Vitae, derivada da lei natural, aponta-se este fundamento que determina a moralidade das ações do homem e da mulher na esfera da sexualidade pela sua estrutura íntima, como releitura da “linguagem do corpo”. A Encíclica de Paulo VI faz referência ao “acordo humano com o respeito pela vida” onde se pode ler na Gaudium et Spes (51) que “a Igreja recorda que não pode haver verdadeira contradição entre as leis divinas que regem a transmissão da vida e as que favorecem o amor conjugal autêntico”. Na busca do verdadeiro bem ao ser humano, a Encíclica e o Concílio Vaticano II intentam na descoberta cada vez mais clara do desígnio de Deus sobre o amor humano na possibilidade de observância da lei divina.

O documento pontifício Humanae Vitae indica a virtude da castidade conjugal como meio que possibilita o verdadeiro amor da mútua doação e da procriação. No Concílio Vaticano II se ensina que os cônjuges devem cumprir sua missão com plena responsabilidade humana e cristã e com dócil reverência para com Deus (Gaudium et Spes, 51), o que significa em mútuo acordo, em juízo reto, em última análise diante de Deus, atendendo ao bem próprio e dos filhos, os nascidos e os a nascer, dando o caráter moral da paternidade e da maternidade responsáveis, o que também inclui a possibilidade de se evitar um “novo nascimento” (Humanae Vitae, 10) sem a moralmente ilícita da interrupção direta do processo generativo já iniciado (“aborto”, Humanae Vitae, 14), a “esterilização direta” e “toda a ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante sua realização, ou durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a criação” (Humanae Vitae 14). ou seja, todos os meios contraceptivos, sendo lícito “o recurso aos períodos infecundos” (Humanae Vitae, 16), em continência periódica como domínio de si, o que regula a natalidade sem impedir os processos naturais, o que não ofende os princípios morais (Humanae Vitae, 16), embora Paulo Vi afirme que métodos não naturais (contraceptivos) e naturais (períodos infecundos) possam ser adotados por “razões plausíveis”, isto não muda a qualificação moral do ato conjugal que consiste em manter a adequada relação entre o que é definido sobre o domínio das forças da natureza e o domínio de si. A regulação da natalidade exige dos esposos sólidas convicções acerca dos verdadeiros valores da vida e da família, a exigir comportamento familiar e procriativo.

O homem contemporâneo manifesta a tendência de transferir os métodos próprios de transmissão das forças naturezas para o domínio de si, questão abordada na Humanae Vitae (2). A transposição dos meios artificiais infringe a dimensão constitutiva da pessoa, faz do ser humano um objeto de manipulação. O corpo humano é meio de expressão do homem integral através da “linguagem do corpo” na dimensão sacramental e da personalística, não apenas um campo de caráter sexual. O homem e a mulher desenvolvem na “linguagem do corpo” o diálogo de Gênesis 2-24-25, que iniciou no dia da criação, subordinados às exigências da verdade., onde estão o ato de amor e a potencial fecundidade; no ato conjugal não é lícito separar artificialmente o significado unitivo do significado procriativo, pois se realizam um com o outro e em certo sentido, um através do outro (Humanae Vitae, 12) para corresponder à verdade interior e à dignidade da comunhão ao nível próprio das pessoas (communio personarum) cuja violação constitui o mal essencial do ato contraceptivo e não pode ser entendida, de modo teologicamente adequado, sem as reflexões sobre o tema da “concupiscência da carne”.

A vida humana é sagrada, como recordou João XXIII (Mater et Magistra), e desde a partir de sua origem, empenha diretamente para ação criadora de Deus (AAS 53, 1961; cf Humanae Vitae, 13), cuja motivação imediata quer que, “para distanciar os nascimentos, existam motivos sérios que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores…” (Humanae Vitae, 16). O homem, como racional e livre, pode e deve reler com perspicácia o ritmo biológico da ordem natural; a regulação natural da natalidade, pela continência periódica mediante castidade conjugal, é atitude ética que, na linguagem bíblica, se trata de viver segundo o Espírito (Gálatas 5, 25), para assegurar a integral verdade da “linguagem do corpo”, extirpar o egoísmo, favorecer a atenção dos cônjuges um para com o outro, influenciar de forma mais profunda e eficaz na educação dos filhos nos valores humanos em harmonia com as faculdades espirituais (e sensitivas (Humanae Vitae, 21), a aprofundar o sentido de responsabilidade em um justo nível em conta não apenas do bem da própria família, mas a considerar as possibilidades do casal, o bem da sociedade, da Igreja e até da humanidade inteira.

A paternidade responsável no controle da natalidade, por meios naturais, não se trata apenas de uma “técnica” e sim na integral maturidade moral das pessoas; a redução à mera regularidade biológica, separada do “plano do Criador” ou da “ordem da natureza”, deforma o autêntico pensamento da Humanae Vitae (14). É preciso entender que o “corpo fala” não apenas com a expressão externa na masculinidade e na feminilidade, mas também nas estruturas internas do organismo, na reação somática e psicossomática e estes elementos devem estar em diálogo com os cônjuges em comunhão, com o sacramento do matrimônio a fortalecer e, de certo modo, os consagrar para alcançar “a própria vocação para a perfeição” (Humanae Vitae, 25). Nesse processo, onde o casal passa por dificuldades, por vezes graves, o amor infundido no coração é a força essencial para participar do amor de Deus, que “rejubila com a verdade” (I Coríntios 13, 6), “derramado nos corações” (Romanos 5,5), e nesse fundamento os cônjuges devem implorar tal “força” essencial e todo o “auxílio divino” com a oração, na Eucaristia, para superar “com humilde perseverança” as próprias faltas e os próprios pecados no sacramento da Penitência. Tais meios são infalíveis e indispensáveis para formar a espiritualidade na vida conjugal e familiar.

Se as forças de concupiscência tentam afastar a “linguagem do corpo” da verdade, da paternidade e da maternidade responsáveis, pela continência periódica, mediante os dois significados do ato conjugal (Humanae Vitae, 12); em suma, tentam falsificá-la, é a “força do amor” que corrobora para que o mistério da redenção do corpo posso frutificar nela, como ordem moral da vida dos cônjuges (Gaudium et Spes) para que se tenha uma progressiva educação do autocontrole para o domínio sobre a concupiscência, a envolver a continência periódica para o controle natural da natalidade, o que remete ao Autor da Carta aos Efésios sobre os esposos “sujeitarem-se uns aos outros no temor de Cristo” (5, 21). A virtude da castidade com vistas a responsabilidade dos cônjuges está em conexão (nexus virtutum) com a prudência, a fortaleza e, sobretudo, a caridade, por valores mais profundos e mais maduros que surgem do amor e constituem a verdade interior em uma autêntica liberdade do dom de recíproca relação das pessoas, onde as manifestações afetivas se enriquecem pela espiritualidade; não há contradição entre os significados do atos unitivo e procriativo e sim uma “dificuldade” no íntimo do homem da concupiscência e nessa situação é confiada e esse homem interior, a verdadeira ordem da convivência conjugal, mediante a necessidade de um empenho em um vasto terreno onde se matura a decisão de um ato conjugal, em vista de que os esposos são “fortalecidos e como que consagrados” (Humanae Vitae, 25) pelo sacramento do matrimônio.

18/09/2023 00h08

Imagem: Alchetron

“Como o estado e a doença estatista podem ser detidos? Darei início agora às minhas considerações estratégicas. Em primeiro lugar, três princípios norteadores ou insights fundamentais devem ser identificados. Primeiro: que a proteção da propriedade privada e a lei, justiça e a imposição da lei, são essenciais para qualquer sociedade humana.[…]”

Obra: O que deve ser feito. Estratégia: deter a doença estatal. Mises Brasil, 2013, São Paulo. Tradução de Fernando Fiori Chiocca. De Hans-Hermann Hoppe (Alemanha/Baixa Saxônia, 1949).

Em 1902 Lênin publicou “Que fazer?” sobre como implantar o comunismo. Em 1997, Hoppe apresentou a palestra What Must Be Bone, que parece ser uma curiosa provocação, uma versão austro-libertária.

Encontrei quem confundisse austro-libertário com “comunista”; notei por conta da aversão comum ao estado e, principalmente, por desconhecimento do básico sobre esta ala da Escola Austríaca (EA). O pilar da propriedade privada, convenhamos, não combina com comunismo (quanto aos meios de produção), contudo, insere-se o conceito de “auto governo” que se relaciona com o tema de “leis privadas” onde, quando se fala em “lei”, uma mente educada no escopo do estado moderno vem com a compreensão automática como sinônimo de “legislação” o que, na visão austro-libertária, é um entendimento diverso, que não se concebe.

Será possível uma sociedade sob propriedade privada de meios produtivos e sem estado? Acredito que a maior contribuição dessa linha da EA consiste em apontar problemas éticos em torno do arranjo estatal. Ignorá-los não me parece coisa inteligente. A questão pode ser melhor avaliada quando se pondera a crítica austro-libertária sobre os monopólios do estado, no entanto, uma coisa é apresentar uma crítica, outra é fazer proposição e, neste último ponto, o austro-libertarianismo parece travado ou carente de depuração e assim é normalmente associado a utopia.

Afirma o filósofo alemão, na segunda “consideração estratégica”, que “toda centralização política deve ser rejeitada por uma questão de princípios. Por sua vez, toda tentativa de descentralização política – separação, secessão etc. – deve ser apoiada” (p. 25). Será usual então ver austro-libertário na defesa por separação, secessão ou, no termo popular, “independência” de unidades federativas. Um austro-libertário está mais próximo dos cantões suíços do que da União Europeia. Na visão austro-libertária, a prefeitura tem certo apreço enquanto o governo federal é o que deve ser logo desmantelado. Por conta dessa concepção, repudia-se todo esquema que aumente a concentração de poder.

O terceiro ponto é, certamente, o mais polêmico a não versados e consiste na visão sobre a democracia; “a ideia da democracia deve ser ridicularizada: ela não é nada além da dominação de uma turba posando como justiça. Ser chamado de democrata deve ser considerado a pior de todas as ofensas!” (pp 25-26) e não ficaria surpreso se o mesmo que confunde “austro-libertário” com comunista, ao perceber que o seu pré-conceito não combina com a descoberta de que esse tipo tão estranho não abre mão da propriedade privada (e que comunista em uma sociedade austro-libertária seria removido fisicamente), passar a acreditar que esse tal tão diferente é na verdade um “fascista”, mas também será frustrado, porque na visão política do austro-libertarianismo, ditador, tirano e demais tipos autoritários não são suportados, não importa a ideologia, não faz diferença o lado; figuras como Stalin, Hitler e Mussolini são aberrações nessa visão de sociedade, bem como tipos como a família Fidel, Maduro, Putin e o gordinho atômico da Coréia do Norte são monstruosidades; qualquer forma de governo que seja baseada em coerção e implique em monopólio é antítese para a concepção de austro-libertarianismo cuja pauta consiste em desmonopolizar a proteção e a justiça (p. 26), o que só é compatível em uma sociedade onde os serviços são totalmente privados, o que significa que é uma visão de sociedade baseada na lei e na ordem, cuja relação enseja em adesão. Hoppe indica a adoção de companhias de seguros na oferta de tais serviços como parte do que fazer para implementação de uma sociedade austro-libertária.

17/09/2023 14h21

Imagem: verafelicidade.com/sobre

“Como saber se o que se percebe é o existente ou é extrapolado, encontrado em função de distorções e parcializações?”

Obra: Como perceber e transformar a neurose. Trabalho psicoterápico. Evidência e causalidade. Labrador, 2017, São Paulo. De Vera Felicidade de Almeida Campos (Brasil/Bahia/irará, 1942)

Obra muito interessante sobre a neurose, da psicóloga Vera Felicidade, fundadora da Psicologia da Gestalt, que compõe a série (pessoal e imaginária) Intelectuais que enobrecem o Brasil.

Quanto ao trecho, no hábito de tentar extrair de leituras o que possa ser edificante, não apenas na vida pessoal, permito-me fazer uma “relação reflexiva” com o meu cotidiano profissional.

Diante de uma situação problemática, o que consigo perceber é suficiente para uma precisa boa compreensão da realidade? Não há um dia sequer que não penso nesta pergunta em diversos momentos.

Hoje, em muitas ocasiões o “não” é a resposta, enquanto penso que em outros tempos seria um retumbante e orgulhoso “sim”; lembro-me do tempo em que eu sabia de tantas coisas, tinha muitas certezas na vida, das questões mais filosóficas, passando por problemas políticos, sociais e econômicos até as mais simples, do cotidiano profissional. Perguntaram-me por que não faço parte de grupos políticos e não entro em discussões do tipo, e a resposta está na minha ignorância; ora, ora, grupos políticos estão repletos de certezas as quais meu espírito cognitivo é incapaz de acompanhar. Esse meu eu de outrora tão pleno de certezas foi morrendo para que germinasse um “decepcionante” eu confesso do “não sei”, enquanto motivador, a cada dia tenta melhor se relacionar no tratamento da própria ignorância com o (inconveniente) ato de questionar, definido pela autora “como atitude que permite ultrapassar dúvidas e impasses, é o que possibilita acesso a horizontes relacionais que ampliam o evidenciado” (p. 59).

Convocado a um parecer, o interlocutor parecia decepcionado com a conversa inicial quando fui perguntado acerca de “causas” das dificuldades enfrentadas em um determinado contexto. “Por que você acha que está acontecendo isso ou aquilo?”, e o meu eu, ignorante confesso, respondia: “não sei, vamos apurar”, e este repetido “não sei” o incomodou a ponto de indagar (de forma indelicada) se eu tinha certeza de alguma coisa sobre o assunto que tratávamos. Nos tempos atuais é comum encontrar pessoas um tanto ávidas, ansiosas, munidas de imediatismos e crenças em “soluções mágicas”, e ao se depararem com alguém tão desinteressante intelectualmente, que prefere reconhecer que não sabe de muitas coisas, que não tem respostas acabadas como se fossem produtos de uma prateleira de conveniência, tal suporte é inconcebível, enquanto frustrante, sobretudo para quem lida no mundo onde o “céu de brigadeiro” de uma boa propaganda, muitas vezes, não se confirma quando as soluções anunciadas entram na dura realidade da prática. Foi então que expliquei ao jovem que diante de um ambiente desconhecido, preciso compreendê-lo bem e para isso evito pré-julgamentos, faço da dúvida um meio de segurança e investigação para construção de possíveis respostas para que sejam encontradas soluções propositivas.

A percepção “é um processo editado segundo nossas limitações, necessidades e possibilidades” (p. 61), afirma a autora, e sobre isso medito acerca de outra situação prática, tão comum durante atendimentos de suporte, quando surge um problema relativamente complexo e, ao iniciar a verificação se repete o tal do “não sei”, não raramente percebo um tanto de frustração, sobretudo quando se espera por soluções rápidas munidas de um “deve ser isso” ou ” acho que é aquilo”, e a situação se agrava quando, no achismo, o cliente tomou procedimentos sem conhecimento do suporte (às vezes inspirado em centros de “ansiosos por soluções breves”, mais conhecidos por “grupos de WhatsApp”) que pioraram o quadro, muitas vezes provocando outros problemas. Uma percepção insuficiente tem enorme potencial de provocar estragos, e na falta de processos investigativos mais depurados, munido pelo que se pensa, deseja, teme ou imagina (p. 62), “sem dados empíricos, resultantes de experiências satisfatórias/insatisfatórias” (p. 60), prevalecem distorções perceptivas, debilidades inerentes ao ser humano e para tentar neutralizá-las, torno ao meu “não sei”, sistematizo dúvidas, faço relacionamentos dos problemas com bases de conhecimento, adoto checklist como processos observados (p. 63) para depurar possibilidades entre erros e acertos identificados, na medida em que referencio fatos, até que seja percebida uma evidência capaz de possibilitar a mudança (p. 61), tenha-se a melhor percepção e, finalmente, seja possível apontar uma solução.

Há raras situações em que, mesmo após ter aplicado todo o processo sucintamente descrito no parágrafo anterior, em questões mais complexas ocorrem a negação do cliente quanto às evidências e aos procedimentos recomendados; é quando a crença sobre o que se pensa prevalece e então chego a um determinado limite (o suporte necessário, talvez, seja outro, quem sabe psicoterápico), o que me faz refletir sobre a possibilidade de estar diante de um caso tocante ao termo que compõe o título deste bom livro (p. 37).

16/09/2023 14h56

Imagem: Antígona

“[…] la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude ; comme il arrive aux plus braves courtauds [30] qui d’abord mordent leur frein et puis après s’en jouent; qui, regimbent naguère sous la selle, se présentent maintenant d’eux-mêmes, sous le briallant harnais, et, tout fiers, se rengorgent et se pavanent sous l’armure qui les couvre. […]”

30. Cheval qui a crin et oreilles coupés.

Obra: Discours de la servitude volontaire. Édition électronique a été réalisée par Claude Ovtcharenko, 2006, Québec. De Étienne de La Boétie (France/Sarlat-la-Canéda, 1530-1563).

Edição em francês moderno, do século XIX. Manuscrito de 1549, quando tinha 19 anos, publicado em 1576 (p. 6), sendo uma das reflexões sobre a liberdade mais impactantes que apreciei.

Sobre o trecho, “a primeira razão da servidão voluntária é o hábito” (p. 27), pensei em São Tomás de Aquino, o qual diria “vício”, e assim, em relação à nota, penso, o homem no caminho da servidão (aqui prefiro pensar em Hayek) acaba por achar graça do jugo que lhe é imposto, como um cavalo bastardo sob freios que se acostuma com a dor de quem o doma depois de resistir um tanto, segue bestializado, assim são os homens que não conseguem enxergar o valor da liberdade, “hesitantes sob a sela e o arreio reluzente, todos orgulhosos que se incham e se pavoneiam sob a armadura que os cobre”.

A vida está repleta de pessoas que preferem a submissão a ter que defender a própria liberdade, muitas vezes em troca de “vantagens” imediatas que, aparentemente, compensam, sendo a modernidade estatizante, em torno do “cidadão”, o mais notório caso. O estado “tutela”, “cuida”, “presta serviços” (a maior das dissonâncias cognitivas se dá quando a coerção se torna camuflada) enquanto é necessário impor meticulosos controles sociais que privam as pessoas de muitas liberdades de escolha e ridiculariza sua privacidade. Quantas vezes ouvi argumentos de que os controles sociais do estado são legítimos, extremamente importantes, indispensáveis, nas crenças da gestão eficiente do aparato e da boa cessão de “benefícios” para o bem estar, evitar fraudes e uso indevido de recursos… Quanta vezes ouvi apaixonadas explanações apologéticas para o Big Brother Fiscal e mais taxações para que a tal “justiça” e a “segurança” dos “contribuintes” (termo deboche) sejam alcançadas…

A força coercitiva que induz ao hábito faz com que a servidão passe a ser normalmente aceita e até louvada; com o tempo, a sujeição forma indivíduos que passam a ter desprezo da defesa da liberdade, que chega a soar até como coisa subversiva. Os poucos defensores da liberdade que resistem são evitados, marginalizados, enquanto estão no mesmo lado produtivo onde se situam os “súditos” ou os “cavalos” do estado moderno; trabalham, produzem riqueza e se deparam com uma super estrutura que cada vez mais os aliena da autonomia, e enquanto chicoteados pelo guia da carroça, entram em um estado bestial como se essa mesma super estrutura fosse uma coisa intocável, santificada, e não estivesse baseada em um jogo de cretinices que os explora pela concentração de poder e privilégios que formam castas de políticos, correligionários profissionais e funcionários ditos “públicos”, todos consumidores de tributos, bancados pelos que dela esperam, multiplicando escravizados que entendem que não podem fazer por si mesmos, e sendo tratados como “incapazes” de cuidarem de muitas de suas próprias demandas, são tratados como “capazes” para elegerem seus “tutores”.

Na servidão voluntária, crenças religiosas são úteis para a manutenção do sujeição, da manipulação, do controle social; no caso do contexto de monarquia, em que se situa o jovem genial autor, refere-se à monarquia. Outro aspecto dessa servidão voluntária me faz pensar em meu contexto, e diz respeito a um efeito que compreendo na alienação face ao que sucede pelo operacional ou pela dificuldades criadas pelo aparato do estado que passam a ser concebidas como “oportunidades” para que sejam oferecidas “facilidades”. Essa relação sinistra reforça a ideia da sujeição como coisa necessária, para os que vivem dela, obviamente, e quanto mais se passa a impressão de que muitos dela necessitam, maior será o seu poder. O ambiente de maior destaque deste vício, em minhas experiências, é o de contadores e profissionais afins que se tornam adestrados por entidades que servem como linhas auxiliares para que o aparato do estado aprofunde o regime de servidão por seus controles sociais enquanto o público alvo é imbecilizado e os que apresentam críticas, desqualificados, quando não expulsos, silenciados. Aos 38-40 anos como observador de fóruns de contadores com o fisco (2013/2014/2015), pude observar tais debilidades de servidão voluntária o que, em uma visão abrangente, em 2007 notava o quanto pesa essa patologia coletiva na sociedade brasileira, tão bem “educada” para viver em torno do estado e assim se acostumou com a servidão a ponto de até defendê-la o que, na essência, Étienne de La Boétie tinha plena consciência no século XVI, aos 19 anos de idade.

15/09/2023 20h45

Imagem: Biblioteca Nacional de Portugal

“Quem havia de crer que em uma colônia chamada de portugueses se visse a Igreja sem obediência, as censuras sem temor, o sacerdócio sem respeito, e as pessoas e os lugares sagrados sem imunidade? […] Mas que será dos pobres e miseráveis índios, que são a presa e os despojos de toda esta guerra? Que será dos cristãos? Que será dos catecúmenos? Que será dos gentios? […]”

Obra: Sermão da Epifânia ou do Evangelho. Em Sermões Escolhidos. Martin Claret, 2004, São Paulo. De Padre António Vieira (Portugal/Lisboa, 1608-1697).

Este sermão é de uma eloquência extraordinária, repleto de referências históricas de pensadores da Igreja, além de analogias provocantes que inspiram releituras e novas experiências literárias. Foi pregado em Lisboa na capela Real à rainha D. Luiza, regente do menor D. Afonso VI, no ano de 1662.

O contexto é de um retorno atribulado de missionários da Companhia de Jesus, expulsos da capitania do Maranhão “pela fúria do povo por defenderem os injustos cativeiros e liberdade dos índios que tinham a seu cargo” (p. 141, nota 1). Um caso “tão feio, tão horrendo, tão atroz, e tão sacrílego que não se pode dizer, é tão público e tão notório que não se deve calar” (p. 149), onde os perseguidores da fé pregada pelos missionários não foram os infiéis e gentios, mas os cristãos (p. 153) ou seja, os colonizadores incomodados com a resistência de pregadores aos planos de servidão dos nativos; “Querem que tragamos os gentios à fé, e que os entreguemos à cobiça; querem que tragamos as ovelhas ao rebanho, e que as entreguemos ao cutelo”, após fazer uma interessante analogia com a providencia divina sobre os Magos que vieram adorar a Cristo e foram livrados das mãos de Herodes (p. 165).

“E porque encontramos esta sem razão, nós somos os desarrazoados; porque resistimos a esta injustiça, nós somos os injustos, porque contradizemos esta impiedade, nós somos os ímpios” (p. 165).

Então admoesta que não pode haver Cristandade sem que os ministros do Evangelho tragam os gentios à adoração bem como os livre da tirania; não existe evangelização com privação da liberdade. É uma crítica devastadora a cristãos metidos nos poderes do Estado que se pautam pelo poder em “os fins justificam os meios” (aproveito a citação de ontem). À mon avis, não vejo uma proto ideologia da teologia da libertação; percebo que rejeita categoricamente a ideia de pregação do Evangelho da Igreja quando, em parceria com o aparato estatal (contexto da colonização), este em comum conluio com interesses de empreendedores aliados (amigos do rei), cultiva-se a opressão sobre quem os missionários buscam alcançar pela fé. Penso que ficou bem claro no sermão que o objetivo é a fé no Evangelho e não em propósitos políticos, sem dissociar a missão espiritual da dignidade social humana.

14/09/2023 21h53

Imagem: military-history

“[…] e nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’ Principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno Principe conto di vincere e mantenere lo stato; e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati; […]”

Obra: Il Principe. CAP.18, In chi modo e´principi abbino a mantenere la fede Luigi Firpo, Einaudi, 1961, Torino. De Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (Repubblica di Firenze, 1469-1527).

Ao ouvir a citação famosa atribuída a Maquiavel (após breve confusão com um outro príncipe, Le petit, da obra-prima de Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry) de que “os fins justificam os meios”, feita no STF pelo advogado de um dos réus do processo relativo aos fatos ocorridos em Brasília (DF) no último 8 de janeiro, lembrei-me desta passagem de Il Principe.

Em meu primeiro contato com a obra (2003), pela edição em português da Martin Claret de 2002, consta assim a tradução:

“[…] Na conduta dos homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há recurso, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão sempre tidos como honrosos e elogiados por todos […]

Ao ler a edição que disponho em italiano, não vejo a frase exatamente na forma como se tornou popular, e talvez seja por isso que se possa apontar falsa atribuição, mas aprendi que “ler é interpretar”, e embora não consiga encontrar a expressão na forma direta, ao considerar o contexto onde Maquiavel aponta que o governante lida com governados que se pautam por aparências, penso na relação do “si guarda al fine” (olhar para a finalidade, os fins) com “ i mezzi saranno sempre iudicati onorevoli” (os meios serão sempre julgados honrosos), e então a expressão “os fins justificam os meios” pode ser considerada como uma interpretação, mas também é importante ponderar que se trata de uma síntese não utilizada por Maquiavel no referido texto em italiano.

13/09/2023 23h06

Imagem: Estrategistas

“[…] é impossível que a autorrealização seja o fim último da vida ou o objetivo último do ser humano – ao contrário, quanto mais se guia rumo a ela, menos a encontra. […]”

Obra: A psicoterapia na prática. Parte teórica. Fundamentos da análise existencial e da logoterapia. Vozes, 2019, Petrópolis. Tradução de Vilmar Schneider. De Viktor Emil Frankl (Áustria/Viena, 1905-1997).

No parágrafo anterior menciona como “interpretação equivocada da psiquê humana como algo dominado essencialmente por um princípio de compensação e de equilíbrio” em relação à homeostase como um princípio de regulação, o que não tem validade absoluta nem no âmbito da biologia, tampouco na psicologia. O problema está na concepção antropológica que vê a alma humana como um sistema fechado como se o próprio ser humano atuasse para “estabelecer ou restabelecer estado intrapsíquicos” em uma antropologia a se deslizar para uma monadologia, o que confinaria o ser humano ao “espaço interior do psíquico” (p. 75).

Se a autorrealização não deve ser vista como um fim em si mesma, o que importa então? Realizar um sentido e concretizar valores, aponta (p. 75) e, neste aspecto, penso, em um sentido para o “esvaziar-se a si mesmo”, em pessoas que dedicam suas vidas para servir a causas de maneira que a própria vida está abaixo e conseguem seguir adiante diante de dificuldades onde uma concepção egoísta não poderia suportar, por depende de sempre algo em troca em forma utilitária, sendo o que verdadeiramente define a força da vontade de viver na realização de determinados valores, o que não deixa de ser uma forma da existência se realizar em si mesma, porém pelo que Frankl indica, esse processo se dá per effectum em um mundo que o aguarda por uma missão, onde o ser humano está junto às coisas do mundo e em si (p. 76).

Entendo, em outras palavras, não me cabe ser uma ilha, isolado de propósitos, sem valores a celebrar e, em um sentido mais forte, sem vocação; jamais poderei ser realizável no vazio de estar voltado para mim mesmo enquanto penso na busca de sentido à minha própria existência.

12/09/2023 22h29

Imagem: Diocese de Taubaté

“[…] Sacrificar o que não nos edifica é renovar o pacto com a vida, é estancar a sangria que nos sequestra a vitalidade. […]”

Obra: A hora da essência. Morrer requer liturgia. De verdade. Planeta, 2021, São Paulo. De Fábio José de Melo Silva (Brasil/Minas Gerais/Formiga, 1971).

Celebração dos tempos – por pastor Abdoral

O tempo é o imponderável que traz a conta de minhas decisões na forma de consequências, clama para saber se levarei a minha cruz ou se cairei naquela sedutora máscara que me esconde de verdades que desisti de enfrentar.

Kairós, quando sinto os momentos e me apego a um bom silêncio do espírito que caminha na singeleza de versos, enquanto limitado ao Chronos quando no vulgar de minhas fraquezas sou vencido pela brutalidade do ego.

Tempos passam e não ensinam o que na vida só encontra sentido em uma sabedoria dialética em bem aventuranças e desilusões, quando cessam todos os anseios do velho homem, movido pela mente que se esvazia no mito da terra e se renova no eterno retorno para celebrar a plenitude do homem transcendente, renascido da consciência que paira sobre a existência e se curva mediante o tempo a ser vencido pela eternidade.

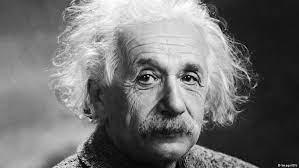

11/09/2023 00h02

Imagem: DW

“Senhor e mui digno colega,

Dois homens, dos mais notáveis e mais afamados dentre os cientistas italianos, dirigem-se a mim em sua angústia moral e rogam-me que vos escreva a fim de evitar a cruel iniquidade que ameaça os sábios da Itália. De fato, deveriam prestar um juramento em que se exalta a fidelidade ao sistema fascista. Eu vos peço, portanto, que aconselheis o Senhor Mussolini no sentido de que se evite esta humilhação para a nata da inteligência italiana.

[…]”

Obra: Como vejo o mundo. Capítulo 1. Fascismo e Ciência. Nova Fronteira, 1981, Rio de Janeiro. Tradução de H. P. de Andrade. De Albert Einstein (Alemanha/Ulm, 1879-1955).

Nesta carta ao ministro Rocco, afirma Einstein que “a luta pela verdade deve ter precedência sobre todas as outras lutas”. A verdade é um “Bem Supremo, pago pelo sangue dos mártires” que fez florescer a civilização na Grécia e renasceu na Itália, lembra, sem querer entrar no mérito da discussão política face à liberdade liberdade humana diante de “possibilidades de justificação pela razão de Estado”; a verdade científica deve ser “intocável” ao poder político, defende (p. 15).

Na parte final (A respeito da degradação do homem de ciência), alerta sobre a apropriação de pesquisas científicas por representantes do poder político, “homens moralmente cegos”, e da “concentração econômica engendrada pelos métodos técnicos provindos de suas pesquisas”, e que o poder político, sobre esta base, pertence a “ínfimas minorias que governam à vontade, e completamente, uma multidão anônima, cada vez mais privada de qualquer reação”, e que esta concentração de poder ameaça o homem de ciência em sua “existência profunda” (p. 88).

Curiosamente enquanto alerta sobre essa concentração de poder de estado nação, com suas implicações militares, sugere “uma ordem jurídica supranacional” que “pode ainda salvar a humanidade” (p. 88), no entanto, medito, como esse poder seria desprovido das debilidades de seu exercício se ambos são produzidos por agentes humanos munidos pelo desejo de domínio que enseja força de coerção? Lembrou-me o idealismo do governo dos filósofos em A República, assim como também me lembrou a ácida ironia dos anjos a planejar em governos, por Milton Friedman.

10/09/2023 13h26

Imagem: wikipedia

“[…] O golpe militar, levado a cabo em nome da guerra ao comunismo internacional, tinha posto um oficial da chamada linha “americana” no poder: o marechal Castelo Branco. Isso quer dizer que ele, diferentemente dos chamados “prussianos” (que seriam nacionalistas estatizantes), queria limpar o Brasil do esquerdismo e da corrupção para poder entregá-lo às modernidades do livre mercado. […]”

Obra: Verdade Tropical. Parte 2. Domingo no parque. Companha das Letras, 1997, São Paulo. De Caetano Emanuel Viana Teles Veloso (Brasil/Bahia/Santo Amaro, 1942).

Na dialética que faz o espírito de Uma leitura ao dia, nada como inserir recordações onde Olavo de Carvalho acaba por ficar junto a Caetano Veloso, o que me faz também lembrar de outra idiotice minha nos anos 1990, quando apenas lia o que estava em uma lista de autores que combinavam com minhas crenças, onde se insere o primeiro contato com Verdade Tropical, obra deste notável pensador, compositor e cantor brasileiro, que merece ser apreciado pelo que representa para a esquerda brasileira.

Somente foi possível quebrar a idiotice de ler o que me é agradável quando me afastei do tal “ambiente acadêmico” (2007), período marcante por reflexões mais intensas, enquanto passei a estudar melhor os liberais, sobretudo os clássicos, bem como debutei como leitor dos austríacos em economia (2007), para logo em seguida ter meu primeiro encontro com livros do filósofo Olavo de Carvalho (2008), onde até então tinha lido alguns artigos em jornais.

Passados 25 anos após a primeira leitura de Verdade Tropical, meu eu após os austríacos e Olavo de Carvalho, evidentemente, tem outro olhar, no entanto, o grande legado de ter me livrado da idiotice de me ater à bolha literária (típica de grupinhos que policiam o que pode ou não ser lido a reviver, muitos sem o saber, um traço peculiar nazi-stalin-fascista e em grupo de fundamentalistas religiosos) é poder reler Caetano Veloso e conseguir aprender mais na medida em que deixo o autor “falar”, o que era impossível com a mentalidade que eu tinha nos anos 1990 (quando, ironicamente, tinha mentalidade socialista).

Quanto ao trecho, a priori Caetano Veloso me fez lembrar de um discurso de Castelo Branco:

“Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária, mas o das reformas que se fizerem necessárias. Creio, firmemente, na compatibilidade do desenvolvimento com os processos democráticos, mas não creio em desenvolvimento à sombra da orgia inflacionária, ilusão e flagelo dos menos favorecidos pela fortuna. E ninguém pode esperar destruí-los sem dar a sua parte no trabalho e no sacrifício, fonte única donde poderá fluir o bem-estar e a prosperidade de todos. Portanto, que cada um faça a sua parte e carregue a sua pedra nesta tarefa de soerguimento nacional.” [176]

Apenas um discurso, prevaleceu no Brasil um regime que rumou ao autoritarismo combinado com um capitalismo de laços, para atender às elites que estavam apavoradas com a hipótese de uma sovietização do Brasil, cujo modelo de desenvolvimento econômico aumentou a carga tributária, os controles sociais, o endividamento de estatais, gerando forte pressão inflacionária que explodiu nos anos 1980, e enquanto longe de ser “liberal”, o modelo agravou o problema da desigualdade de renda, pauta clássica da esquerda que se aproveitou das mazelas sociais, mais nítidas no final do regime, para aperfeiçoar a narrativa anticapitalista sobre a população.

Quanto a pauta das desigualdades, destaco o que aponta Caetano Veloso como síntese de como o golpe de 1964 foi concebido na esquerda; “decisão de sustar o processo de superação das horríveis desigualdades sociais brasileiras e, ao mesmo tempo, de manter a dominação norte-americana no hemisfério”. Destaco o que diz o autor sobre a hegemonia da esquerda no “mundo dos espetáculos”, apesar da censura na imprensa e repressão nas universidades, o que teria sido viabilizado pelas pretensões de uma “arte política, esboçadas em 63 pelos Centros Populares de Cultura da UNE” (p.121) e, neste ponto, enquanto o regime que caminhava para consolidar uma ditadura e jocosamente, indica Veloso, chamava as manifestações de “esquerda festiva”, penso, foi diferente dos modelos fascistas e nazistas nos anos 1930-1940 na Europa, onde as manifestações culturais entraram nos controles políticos sob visão totalitária. Neste contexto, explica Veloso que o tropicalismo pretendia se situar além da esquerda (p.122), por isso não se incomodava com certos juízos, neste aspecto, penso quando menciona “as várias tendências da esquerda se acusavam mutuamente de “festivas” – isto é, irresponsáveis, exibicionistas”, o que denota um cenário de polêmicas entre os próprios esquerdistas ao caráter “despudoradamente festivo”, contudo Veloso cita que fora “um epíteto que nos sentiríamos felizes em poder aplicar literalmente, por exemplo, ao socialismo cubano. Infelizmente a dura realidade nunca nos autorizou a fazê-lo” (p. 122).

Domingo no parte conta curiosidades dos bastidores do programa musical de mesmo nome da TV Record, sobretudo em relação a temores de Gilberto Gil, em relação às possíveis associações políticas não toleradas pelo regime, face ao peso do que se passava na música popular, em meio a problemas pessoais que os fez resistir a adentrar no palco, mas ao consegui fazê-lo, proporcionou uma “apresentação deslumbrante” (p.123).

176. Discurso em 15 de abril de 1964 – Perante o Congresso Nacional, ao tomar posse no cargo de Presidente da República. ver em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/castello-branco/discursos/1964-1/02.pdf/view

09/09/2023 16h54

Imagem: flickr oficial

“Em grego, idios quer dizer ‘o mesmo’. Idiotes, de onde veio o nosso termo ‘idiota’, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez.”

Obra: O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. 4. Moralidade & Inversão. Intelligentzia (mas pode me chamar de MÁFIA). Professores da corrupção. Record, 2017, São Paulo. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Este trecho de Professores da corrupção (p. 283) também é reproduzido na abertura de A idiotice, a apresentação da obra (p. 19).

Em Professores da corrupção, logo após suscitar o problema de uma alma corrompida se tornar medida social de referência em moralidade, Olavo de Carvalho cita Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), certamente um dos mais considerados pensadores da modernidade sob o pano de fundo das “justiças sociais”, mas que “abandonou os filhos num orfanato, mentia mais que um cabo eleitoral, ia regularmente para a cama com as mulheres de seus benfeitores e ainda saia falando mal deles” e em seguida menciona Paulo Moreira Leite (1952) que em um artigo, segundo o processor, tratou sobre a falsidade de todo discurso moralizante e destaca que o autor defendeu que há pessoas de caráter límpido, incapazes de terem “segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público mas cultivam na vida privada” (p. 282). Neste aspecto, vejo que Olavo de Carvalho me ajudou a destrinchar um inconciliável conflito (um tanto comum no cotidiano) apresentado como se fosse coisa harmônica; uma crença na concomitância de se ter o “caráter límpido” sem afeição pela ética quando se realizam coisas no privado que as reprova em público, o que também indica a mais grave forma de degeneração moral por parte de quem nela se estabelece.

Sobre a idiotice, penso nela em momentos de minha vida, pois é um problema que cabe de ser rigorosamente tratado a partir de minhas experiências, em vez de me pautar em juízo sobre os outros: