31/03/2024 13h58

Imagem: Luciana Amorim

Capela Sistina

“Jesus lhe disse: ‘Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram!'”

Obra: A Bíblia de Jerusalém. Evangelho Segundo São João. Capítulo 20, versículo 29. Paulus, 2000, São Paulo. Imprimatur 01/11/1980.

Recife, 2002, agosto – No dia 5 comecei minha jornada de leitura da Bíblia de Jerusalém, a versão peculiar com traduções de exegetas católicos e “protestantes”. Considero a melhor versão das Escrituras.

Recife, 2006, março – Estava a relembrar em meus arquivos de seminarista quando Ressureição e kerygma pascal, com base nas obras de Goppelt, Jeremias e Kümmel, fora o tema encarregado a este que vos escreve, a ser apresentado na cadeira de Teologia Bíblica do Novo Testamento nos dias 28 e 30. Um colega, talvez sabedor de minha abertura à teologia liberal (não quer dizer que eu seja um defensor e sim seriamente interessado na compreensão dessa linha de pensamento), suscitou o problema da historicidade das narrativas evangélicas em torno do assunto, em especial nas narrativas da ressureição. Mencionou-se a “demitização” de Bultmann (que nem estava na pauta), quando então me lembrei da crítica do controverso teólogo sobre o que entende como “lendárias” as histórias do túmulo vazio [211] . Naqueles dias percebi o quanto é importante saber diferenciar as camadas de leitura de textos sagrados, pois, enquanto em termos acadêmicos a historicidade da ressureição não pode ser atestada, a leitura devocional é o caminho que se abre a uma experiência de fé onde os papéis se invertem; na abordagem acadêmica, o texto é objeto da crítica do leitor mediante diversas ferramentas, sobretudo as científicas, e na leitura devocional, o leitor se torna objeto da Palavra que atua crítica e espiritualmente a ponto de encontrar a bem aventurança de crer sem ter visto, como o próprio Jesus Cristo afirma. Entre diversas possibilidades de leitura, penso, que o fato de algo não ter comprovação científica não significa que não tenha ocorrido. No caso da visão de Bultmann, entendo que se trata de uma concepção existencialista em torno de conceitos comuns ao considerar que escritores do Novo Testamento estavam seguindo um viés moldado pelo sobrenatural como forma da linguagem, o que ensejaria em narrativas de mitos. A ciência não atesta a ressureição e uma teologia com viés existencialista sugere que as narrativas estão na esfera dos mitos e, entre outras abordagens, tudo isso tem um significado acadêmico que é de categoria diversa de minha experiência de fé que afirma como um mistério e se torna poderosamente atuante em meu ser: Cristo ressuscitou.

Vaticano, 2018, dezembro – Outra forma de se ler a fé como um fenômeno é através das artes, penso. A música, a pintura e a poesia podem ser expressões ou interpretações poéticas da fé e nenhum lugar me pareceu tão profundo neste aspecto, em minhas experiências de observador, como o Vaticano cuja experiência mais intensa se deu quando entrei na Capela Sistina e me deparei com aqueles afrescos extraordinários. O meu deslumbramento com o que fizera Michelangelo (1475-1564) sinalizou o quanto a materialização de crenças e tradições é poderosa e, à mon avis, só é superada pela fé que se manifesta pelo próprio espírito; a leitura acadêmica é uma visão crítica possível do mensurável, embora possa eventualmente propor elementos filosóficos. A arte pode funcionar como uma ponte intermediária entre o que se vê e o que se sente em diversas camadas do ser (se “protestantes” refletissem mais sobre isso, talvez parariam de se incomodar tanto com a forma católica) ou se pensassem no efeito que uma melodia e uma letra podem fazer na experiência de fé, entenderiam que, de certa forma, fazem uso da arte como meio de manifestação de suas crenças e sentimentos mais profundos. Afirmo que a arte “pode funcionar como uma ponte” no processo de experiência da fé porque um ateu pode apreciar uma obra sacra, seja como pintura, escultura, música ou poesia, achar belíssima e continuar ateu ou seja, penso que há um nível de experiência de fé mais profundo na alma além da expressão artística e é neste nível que acredito na ressurreição ao me deparar com os textos sagrados que exercem em mim um sentido inverso quando leio um texto diverso, puramente humano, como já mencionei; pela leitura em fé passo a ser um objeto alimentado em espírito e pela leitura crítica, o texto se torna objeto de meu juízo. Então, quando vi a pintura de Jonas com o “grande peixe” diante do Criador, de alguma forma a linguagem poética foi um instrumento para uma representação da vitória da vida aos olhos do Criador, sendo uma sombra de Cristo. Quando contemplei a pintura, na parede do altar, do Cristo no Juízo Final, mais uma vez a linguagem poética me sinalizou o poder de Jesus e o encontro final da fé com o Criador tendo a ressureição um significado inaugural acerca de uma nova ordem.

A experiência de fé em Cristo é então a bem aventurança para ver além dos sentidos materiais a transcender diante de um mundo que fora vencido pelo Cordeiro de Deus, uma realidade vindoura que me instrui a pensar que todos os problemas, tormentos, todas as ansiedades e dores do plano terreno nada são diante da ressureição que Ele inaugurou como chave para compreensão de sua mensagem nos textos sagrados.

211. Teologia do Novo Testamento, p. 87. Teológica, 2004, São Paulo.

30/03/2024 09h44

Imagem: National Geographic Brasil

“65. Pilatos respondeu: ‘Vocês têm uma guarda: vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem.'”

Obra: Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 27, versículo 65. Paulus, 1990, São Paulo. IMPRIMATUR, Luciano Mendes de Almeida. Presidente da CNBB.

Na minha jornada de fé, a segunda Bíblia que comprei (final dos anos 1990) está diante de mim nesta Leitura (p. 1279): uma edição católica romana aprovada pela CNBB. Fui um jovem “protestante” que gostava de ler edições católicas, para entender as diferenças; não me contentava com comentários de pastores e professores de EBD sobre as supostas “adulterações” em versões católicas. Preferia ir às fontes e na biblioteca do seminário percebi que o cânon do Antigo Testamento das edições “protestantes” reflete decisões de autoridades judaicas, enquanto o cânon católico romano segue a tradição da igreja primitiva que, diga-se de passagem, não dependeu da influência de Constantino, como muitos “protestantes” costumam acusar.

Tirando os casos em que há um respeitoso debate acadêmico, considero deploráveis as brigas entre católicos romanos e “protestantes” acerca de suas divergências; em vez de se ocuparem em anunciar ao mundo o amor de Cristo, gastam tempo para entreter um público que parece não sair da quinta série.

Ainda sobre esta edição da Bíblia Sagrada, certa ocasião decidi pregar com ela em um culto batista, e um atento colega percebeu para em seguida comentar que se trata da “azulzinha, a Bíblia comunista dos católicos”, dada a fama da CNBB de ser um reduto controlado por bispos de esquerda.

Volto ao versículo 62 onde os chefes dos sacerdotes e os fariseus se dizem preocupados com o que Jesus tinha falado sobre a própria ressureição e assim foram pedir a Pôncio Pilatos um serviço de vigilância; dos versos 62 a 66 há características típicas do texto de Mateus; no verso 62 o “sábado” dos judeus, aparentemente foi substituído por “um dia depois da Preparação” judaica a incluir as primeiras comunidades de Jesus que celebravam o sabático; cheguei a pensar se há alguma influência da tensão entre judaizantes e gentios em um evangelho para cristãos convertidos do judaísmo, no entanto, talvez o problema da omissão possa ter relação com um ato de se dirigir ao procurador romano para resolver um assunto em um sábado, o que seria impróprio no legalismo judaico, e penso aqui no argumento de Levertoff [207] indicado por Tasker; teria sido então o pedido a Pilatos feito no sábado à noite, como indica o verso 62, o que compromete o objetivo para a vigilância. No verso 65, a escolta se refere à guarda do Templo, o que sugere Pilatos a lembrar “não me peçais tropas adicionais”, como indica Tasker [207]. O verso 66 é “um pouco obscuro no original”, indica o Novo Comentário da Bíblia, o que sugere um sepulcro segurado na presença da guarda [208].

Teria mais sentido se o pedido tivesse ocorrido logo após a execução da pena, antes do início do shabbat, no final da tarde da sexta ou seja, um pouco antes do pôr-do-sol. Penso no que se menciona sobre o assédio a José de Arimatéria, que era amigo de Jesus e do procurador romano, e por isso pediu no palácio autorização para cuidar do sepultamento, cita em referência a Antonio Piñero em O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos [209]. Piñero cita também – em nota se trata do não-canônico Evangelho de Pedro – sobre a história dos judeus que teriam oferecido dinheiro a Pilatos para que desse ordem ao centurião e aos guardas, sob pena de morte, de não contarem o que tinham visto na tumba de Jesus, que estava vazia, e contassem que os discípulos, por descuido dos soldados, teriam roubado o corpo [210], versão próxima ao que está no canônico com tantas peculiaridades em relação aos demais evangelhos; Mateus 28:11-15.

207. Mateus: introdução e comentário, p. 214. R.V.G. Tasker. Vida Nova, 199, São Paulo.

208. O Novo Comentário da Bíblia, p. 983. Organizado por Prof F. Davidson, MA, DD, Vida Nova, 1997, São Paulo.

209. O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos, p. 127. De Antonio Piñero. Mercuryo, 2002, São Paulo.

210. O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos, p. 131. De Antonio Piñero. Mercuryo, 2002, São Paulo.

29/03/2024 11h22

Imagem: Arte Cristã

de Antonio Ciseri (Suíça/Ronco sopra Ascona, 1821-1891)

“25. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 26. Então lhes soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar, e o entregou para ser crucificado”

Obra: A Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus. Capítulo 27, versículos 25 e 26. Imprensa Bíblica Brasileira, 1990, Rio de Janeiro.

Olinda, 1991, março – Domingo de Páscoa, dia 31, lá estava meu eu adolescente neófito batista a ler o capítulo 27 do Evangelho de Mateus com a primeira Bíblia que adquiri na vida, uma edição “protestante” (alguns anos depois entendi ser um anacronismo). E a mesma Bíblia está diante de mim agora nesta Leitura (p. 33, a numeração é reiniciada no Novo Testamento) onde, à época, fiquei a pensar sobre a “culpa” por “maldição hereditária” do “povo” que, entendi, ser judeu.

Recife, 2004, abril – Era o domingo de Páscoa, dia 11, 13 anos depois. Meu eu às portas da crise de meia idade caminhava para os 30 ciclos solares e refletia sobre as acusações de antissemitismo atribuído ao filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, lançado na quarta-feira de cinzas daquele ano. Estava no seminário e na semana precedente tinha notado certa empolgação entre colegas que viam o filme como recurso para evangelização. Na biblioteca, enquanto pensava nos versículos desta Leitura, tentava entender o processo onde, não raramente, atribui-se culpa aos judeus e a possibilidade de haver um antissemitismo no Novo Testamento; eis a primeira hipótese. A segunda hipótese que me veio em pensamento, na ocasião, consistia no antissemitismo ser derivado de interpretação além do ambiente judaico, de onde nasceram a fé cristã e os textos evangélicos, o que, de certa forma, enfraquecia a primeira hipótese. Um texto católico romano de 1998, Nós recordamos: uma reflexão sobre o ‘Shoah’, fez-me pensar na diferença entre “antissemitismo” e “anti-Judaísmo”; o primeiro seria de causa política-ideológica com base “em teorias contrárias ao constante ensinamento da Igreja acerca da unidade do género humano e a igual dignidade de todas as raças e de todos os povos”, e o segundo de viés religioso como “sentimentos de suspeita e de hostilidade” onde os cristãos estão envolvidos [203]. Saí daquela Semana Santa com o entendimento de que o antissemitismo é um fenômeno que se massifica pela interpretação enviesada de textos onde na verdade há tensão entre Jesus e o judaísmo em evidência, algo que se replicou entre os seguidores do movimento ainda dentro de ambientes judaicos; trata-se de uma crise religiosa entre judeus que não cabe no mesmo bojo do antissemitismo, que é um fenômeno relacionado, entre outros fatores, com um viés fundamentalista político-ideológico que encontrou espaço dentro do cristianismo, um fenômeno posterior à fé em Cristo que nasceu dentro do judaísmo.

Milano, 2023, janeiro – É o primeiro dia do ano e os versículos desta Leitura me vieram novamente à baila, quando após a Colazione em Milão, escutava no telejornal experts em Vaticano a falar do legado de Ratzinger, falecido no dia anterior, no mesmo horário em que encerrava minha caminhada familiar na Piazza di San Pietro [204]. Entre os destaques, os esforços do então papa Bento XVI contra o antissemitismo (apesar da mídia mainstream ocidental tentar me convencer do contrário); lembraram de uma visita a sinagoga em Roma em 2010 [205] e de que chamou os judeus de “irmãos”, o que me fez pensar na excelente obra Jesus de Nazaré [206], e no que argumentou na Parte II, por citação de um dos analistas italianos, como a isenção de culpa atribuída aos judeus na expressão “o povo”, não sendo um fato histórico. Lembrei-me imediatamente daqueles dias na biblioteca do seminário, em que tentava encontrar uma resposta diante dos versículos.

Vitória de Santo Antão, 2024, fevereiro – Voltei a meditar nos versículos desta Leitura após assistir a uma entrevista de 2016 do jornalista e escritor italiano Corrado Augias (estava interessado em conhecer mais os trabalhos dele depois que passei a assistir o interessantíssimo programa La torre di Babele, na LA7). Na entrevista Augias menciona o que dissera Ratzinger como contestação a historicidade (penso aqui na expressão em Mateus). Passados 33 anos da primeira reflexão que fiz sobre os versículos, fui da crença na culpa dos judeus a um entendimento de que o termo se reporta à condição da humanidade mediante Cristo e, apesar da não historicidade ser indicada por um papa que fora notável professor de teologia, não vou me pautar neste aspecto que é importante, e sim na expressão tendo, à mon avis, um sentido teológico profundo entre cada ser humano procurado por Deus na Páscoa de Cristo como evento cósmico de salvação. Não se trata de uma culpa que possa ser atribuída a um povo, no caso, aos judeus daquele tempo, tampouco aos seus descendentes, nem das autoridades romanas que formalizaram o processo judicial. Os que clamaram pela condenação de Jesus de Nazaré fazem parte de uma representação de toda a humanidade em todos os tempos, algo que está acima de etnias, crenças, religiões; poderia ter sido qualquer etnia ou cultura, o que importa é que diz respeito ao humano que toma distância do bem supremo, que se esconde em alguma religiosidade ou sistemas de ideias, de qualquer coisa que se afaste da Palavra encarnada que se manifestou em Jesus Cristo que, por esse amor cósmico ao ser humano, foi até a morte na cruz.

203. Vaticano, 16 de Março de 1998. Cardeal Edward Idris Cassidy- Presidente. D. Pierre Duprey Bispo Titular de Thibaris Vice-Presidente. Pe. Remi Hoeckman, O.P. Secretário.

204. 31/12/2022 23h28

205. Ver em Comunidade Judaica: Ratzinger, um interlocutor com grande capacidade de escuta

206. Jesus de Nazaré, p. 102. Editora Planeta, 2007, São Paulo. Tradução José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ.

28/03/2024 22h06

Imagem: The Nobel Prize

“A imagem não tem nada de notável: duas linhas horizontais de diferentes comprimentos, com setas ou aletas nas extremidades, apontando em diferentes direções. A de baixo é obviamente mais comprida que a de cima. Isso é o que todos nós vemos, e naturalmente acreditamos no que vemos.”

Obra: Rápido e devagar: duas formas de pensar. Parte 1. Dois sistemas. 1. Os personagens da história. Ilusões. Objetiva, 2012, Rio de Janeiro. Tradução de Tássio de Arantes Leite. De Daniel Kahneman (Israel/Telavive, 1934-2024).

Considerado o pai da economia comportamental, faleceu ontem o economista e psicólogo agraciado com o “Nobel de Economia” em 2002, cujo trecho desta Leitura me remonta aos dois sistemas pelos quais convivo e enfrento no meu cotidiano, sobretudo em mim mesmo; eis a ilusão de Müller-Lyer usada pelo notável israelense-americano quando penso que, mesmo após medir e constatar que as linhas da Figura 3 têm a mesma extensão, o meu sistema 2 (pensamento lento, atencioso, mais concentrado, de análises complexas) será abordado pelo truque ou tentação do meu sistema 1 (pensamento rápido, intuitivo, diria automático) que me faz pensar que a linha de cima é menor que a de baixo.

Fiz o teste sobre o que indica o autor: mesmo após atestar a igualdade nas extensões das linhas, o sistema 1 segue a me perturbar quando me volto ao sistema 2, de onde extraí a verdade. O sistema 1 é onde as ilusões ganham força e celeridade em minhas tomadas de decisão e, imagino, é o recurso explorado manipuladores, enquanto o sistema 2 é um recurso de validação que posso ser tentado a descartar pela comodidade perigosa oferecida pelo sistema 1 em repassar de forma imediata uma resposta inicial quando, em muitas situações, deve ser apreciada em um pensamento mais crítico, reflexivo e amparado em fatos ou seja, por meio do sistema 2.

Certa vez falei a um cliente que opinião é uma coisa muitas vezes de menor importância e até evitável em muitas ocasiões. Opinião imediata, disse a ele, não tem peso a começar da minha própria. Ele não compreendeu de maneira que concluiu que sou um “isentão” ou “relativista”, alguém sem valores e com medo de tomar posição. Na verdade (ele não me deixou explicar) quando me referi a “irrelevância de se ter opinião” pensei nos problemas do imediatismo do sistema 1, apontados por Kahneman, onde atuam minhas crenças, intuições, pensamentos automáticos e achismos. Prefiro aplicar análise mais meticulosa em muitas situações ou seja, o oneroso sistema 2, para evitar preconceitos, conclusões precipitadas e diagnósticos equivocados. Muitas vezes me flagrei no sistema 1 cometendo falhas de compreensão que seriam evitadas se tivesse recorrido ao sistema 2. Minha profissão de programador e a atividade de economista me ajudaram a entender a tensão entre esses dois sistemas de pensamento que permeiam minha mente. Seja na análise de um problema de erro de programação ou questão econômica, quando sou tentado a “achar alguma coisa” ou “ouvir a aquela voz da intuição” (isso é frequente), penso, é onde está o perigo pois, aprendi que se não usar o sistema 2, é provável que seguirei com uma ideia mal fundamentada sobre um determinado problema, com base na rapidez imediatista do sistema 1 e assim, sem reflexão mais acurada, haverá maior probabilidade de estar em um diagnóstico errado.

27/03/2024 21h30

Imagem: DW

“É mister que queiras consumir-te na tua própria chama. Como quererias renovar-te sem primeiro te reduzires a cinzas?”

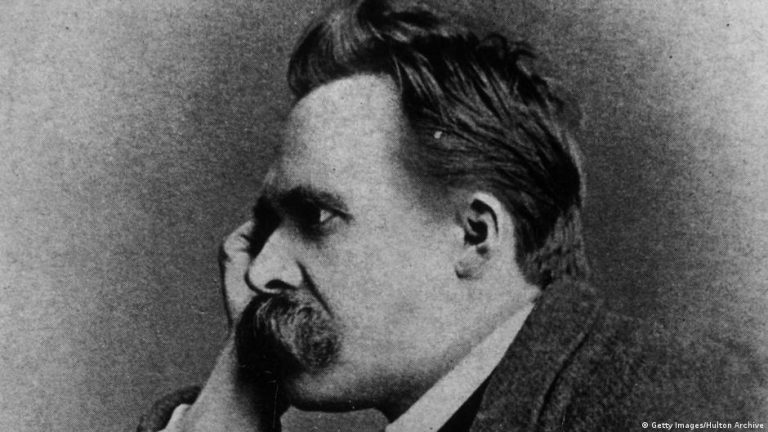

Obra: Assim Falou Zaratustra. Primeira parte. Os discursos de Zaratustra. Do Caminho do Criador. Martin Claret, 2003, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Friedrich Wilhelm Nietzsche (Reino da Prússia/Röcken, 1844-1900).

Recife, 2007, junho – Um homem de muletas metafísicas no púlpito eclesial e um “livre pensador” a lecionar em sala de aula, pensei. O sujeito do rebanho geme diante do que ensaia pelo isolamento que se ufana com suas verdades intocáveis; um é falso por profissão, escravo das próprias crenças, uma personagem que se esconde do eu mais profundo para entreter a clientela, a manada, a bolha… o outro é um cambaleante em delírios de honestidade intelectual por alguns segundos ao dia. Ambos na mesma pessoa, quantos assim percebi a me influenciar nesses quatro anos?, e quantas vezes devo ter sido à semelhança? Da biblioteca entendi que aquele ambiente era mais fantasioso do que imaginei em 2003 e mataria a fagulha do segundo homem que clamava em mim diante do comodismo do primeiro. O “fogo” que tanto escutei dos tipos que fazem o primeiro, na verdade não arde, não queima, não purifica, não faz morrer para germinar; é uma fraude, um débil convencido e avesso ao pensamento que desafia a si mesmo, não passa de um adorador de ídolos por dissimulações bem vestidas de meias verdades, em forma de uma fé para poder dormir em uma paz tão rasa quanto o interesse que tem pela sanidade da própria consciência. Na página 62 encontrei o fogo da terra contra aquela chama ilusória.

Torino, 2023, janeiro – Nos Jardins Reais de Turim, sentei em um banco com uma ampla vista e pensei no colapso nervoso que Nietzsche sofreu naquela cidade. O silêncio na harmonia dos sons da natureza me fez sentir uma paz naquele lugar e fui voltando no tempo por recordações; de pensamento em pensamento cheguei àquele momento de decisão em 2007 em que refletia sobre as provocações de Assim falou Zaratustra. Lembrei-me do homem do rebanho que havia em mim, do eu de grupos disso ou daquilo, confortavelmente acomodado em algum sistema de afinidades metafísicas, em busca do prazer de celebrar crenças, não necessariamente religiosas, devidamente protegidas de minhas próprias dúvidas, e em seguida meditei no homem que é herege de si mesmo, capaz de questionar suas convicções sem qualquer cerimônia, que vai do fogo às cinzas da renovação. É o Übermensch que se apresenta como uma via para a vontade de potência, um tipo que destrói suas próprias teses para criar juízos superiores a si mesmo, e dessa arte sucumbe.

26/03/2024 21h48

Imagem: Unesco

“Another common feature of mathematics and poetry is the importance of inspiration.”

Obra: Mathematics is the poetry of science. 3. Inspiration. Oxford University Press, 2020, New York. Traduzida para o inglês por Malcolm DeBevoise. De Cédric Villani (France/Brive-la-Gaillarde, 1973).

No trecho (p. 13), a inspiração, característica comum da matemática e da poesia, aponta o matemático francês que recebeu a Medalha Fields em 2010. Penso então no sexto capítulo quando indica outra característica essencial da poesia: dar grande valor às palavras, pela forma e pelo poder evocativo para provocar impressões que despertam a mente do leitor, para em seguida argumentar que a matemática é uma ciência onde a linguagem tem uma importância comparável ou ainda maior, sendo “a linguagem por excelência das ciências exatas” (p. 20).

No capítulo 2 se volta à ligação da poesia com a matemática em relação à importância das restrições que, afirma, “são indissociáveis de criatividade” (p. 9). Nesse ambiente tão desafiador para o enfrentamento de barreiras no pensamento, é preciso ser visionário e ter apetite pelo trabalho, ponto que destaca no capítulo 7 que se relaciona novamente com a temática da inspiração (questão também trabalhada no capítulo 8). Torno ao sétimo quando cita a matemática russa Sofia Kovalevskaya (1850-1891): “Ninguém pode ser matemático se não tem alma de poeta” (p. 24).

Penso então no capítulo primeiro quando lembra o autor de Alice no país das maravilhas e Alice através do espelho, o matemático Charles Dodgson (pseudônimo Lewis Carroll, 1832-1898); “contos repletos de conceitos matemáticos, quebra-cabeças lógicos, poemas sem sentido, palavras-chave e neologismos construídos a partir de regras cuidadosamente elaboradas” (p. 7). O que me remete ao quinto capítulo, quando argumenta que matemática e poesia aspiram a recriar um universo – “portátil, que possamos carregar em nossas cabeças” (p. 19)

No quarto capítulo cita a sua obra Nascimento de um teorema para ilustrar uma tentativa do que ocorre na matemática quanto à procura por conexões, analogias, comparações, correspondências, “uma forma clássica de proceder na poesia” (p. 16).

Brilhante, extraordinário e inspirador, são alguns termos que me vêm à mente quando leio o professor francês e tento acompanhar sua intensa e provocante forma de raciocinar.

Há tempo tenho vontade de usar gravata borboleta, mas o Villani me deu novas ideias.

25/03/2024 00h01

Imagem: University of Exeter

“[…] the geographer Oren Yiftachel from Ben-Gurion University, depicted Israel as an ethnocracy, a regime governing a mixed ethnic state with a legal and formal preference for one ethnic group over all the others. [21]”

Nota do autor: 21. Oren Yiftachel and As’ad Ghanem, “Towards a Theory of Ethnocratic Regimes: Learning from the Judaisation of Israel/Palestine,” in E. Kaufman (ed.), Rethinking Ethnicity, Majority Groups and Dominant Minorities, London and New York: Routledge, 2004, pp. 179–97.

Obra: The Myths about Israel. Chapter 7. Israel is the only democracy in the Middle East. Verso, 2017, Brooklyn. De Ilan Pappé (Israel/Haifa, 1954).

Estava a reler uma monografia de minha autoria, produzida há 21 anos onde afirmo que Israel é o único estado que mantêm um regime democrático no Oriente Médio e eis que me veio esta obra de Ilan Pappé acerca de mitos sobre Israel e um deles contesta a dita democracia israelense.

O professor israelense, que não alivia Israel, cita no trecho (p. 122) o geógrafo Oren Yiftachel, da Universidade Ben-Gurion, que descreveu Israel como uma “etnocracia”, um regime que governa um estado étnico misto com uma preferência legal e formal por um grupo étnico em vez de todos os demais. Lembra no mesmo parágrafo que há quem classifique Israel como “estado de apartheid” e que nos anos 1990, significativo número de acadêmicos, jornalistas e artistas judeus expressaram as suas dúvidas sobre a definição de Israel como uma democracia.

Pappé questiona os fundamentos históricos sobre a classificação de Israel como democracia, e aqui penso que há sentido ao considerar o problema da expansão territorial no pós-guerra de 1967 que violou o plano de partilha da Palestina a repetir as cenas de demolições de casas e a opressão sobre palestinos que ocupavam as terras. Afirma o autor que “de 1948 até hoje, houve algum grupo de palestinos que passou por tal experiência. O primeiro a sofrer sob o jugo israelense foi a minoria palestina dentro de Israel. Tudo começou no primeiros dois anos de Estado de Israel quando foram empurrados para guetos, como a comunidade palestina de Haifa que vive na montanha do Carmelo, ou expulsos das cidades que habitavam há décadas, como Safad. No caso de Isdud, toda a população foi expulsa para a Faixa de Gaza” (p. 109). Então, pergunto-me: Que democracia é essa? Pappé segue a pontuar a opressão militar israelense sobre os palestinos em territórios tomados pelo Estado judeu; cita o Massacre de Qasim em Outubro de 1956 (p. 110), lembra que “o teste decisivo de qualquer democracia é o nível de tolerância que está disposto a estender às minorias que nele vivem” e neste quesito Israel está reprovado pelo autor pois, foram aprovadas leis que deram posição superior para a maioria a reger a cidadania, a propriedade de terras e a mais importante: a lei do retorno, que concede cidadania automática a todos os judeus do mundo, onde quer que tenha nascido, sendo, na visão do autor, ” flagrantemente antidemocrática, pois foi acompanhada por uma rejeição total do direito palestino de retorno – reconhecido internacionalmente pela Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU de 1948″ (p. 112).

Ao verificar as argumentações de Pappé neste capítulo, pode-se entender que a “democracia” em Israel é um artigo de fácil acessibilidade para judeus e difícil acesso prático para palestinos, sobretudo os que estavam ou possuem descendência daqueles que se encontravam na região antes da criação do Estado israelense, durante o mandato britânico.

24/03/2024 10h57

Imagem: Teologia Brasileira

“[…] a formação do conceito de igreja na comunidade primitiva está, naturalmente, travada pela ligação com a comunidade judaica. A igreja como comunidade escatológica ainda não encontrou uma representação num culto próprio que lhe correspondesse, porque a comunidade não se separou do culto no templo.”

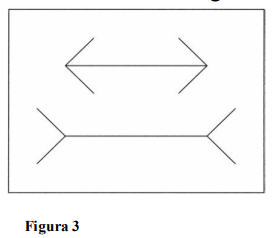

Obra: Teologia do Novo Testamento. Capítulo I – A pregação de Jesus. § 8. O surgimento das formas eclesiais. Teológica, 2004, São Paulo. Tradução de Ilson Kayser. De Rudolf Karl Bultmann (Alemanha/Wiefelstede, 1884-1976).

Recife, 2003, agosto – Minha vida espiritual se encontrava em um impulso para conhecer melhor as raízes da fé. Vi no seminário teológico um meio de realizar tal empreendimento, que nada tinha a ver com planos para ser pastor ou fazer carreira na denominação, nem mesmo em termos “acadêmicos”. Era pura e simples vontade de saber para lidar com um conflito interior; sentia-me próximo de uma visão fundamentalista da vida dita “cristã” e aquilo me incomodava. Entendo que se essa vontade tivesse ocorrido hoje, com a imensidão de recursos para acesso a livros e aulas na internet (com o cuidado de não se filiar a escolas de militantes e fanáticos online), a opção do seminário seria imediatamente descartada. Então em 2003 o seminário presencial foi a terapia intelectual que encontrei, talvez estranha para alguns, pois notei que predominava, aparentemente, um típico interesse pragmático, diria “profissional” pelo ingresso na instituição, como uma espécie de “certificado” para inserir no currículo a assim ter maior chance de um emprego melhor em igrejas, no caso, entre desavisados e fingidores, sobre o pastor ser formado em salas de aula e não na igreja; havia uma lógica de busca por prestígio que resultasse em maiores salários e benefícios em cargo ministerial e, neste aspecto, não percebia diferença entre o mundo secular, regido por naturais jogos profanos de interesses, onde o saber é um detalhe superado pelo marketing pessoal, e o religioso; este último, revelou-se ser uma imitação barata, um meio por demais dissimulado.

Naquele mesmo ano, em dezembro, estava na biblioteca, última semana do semestre e comecei a ler este capítulo de Bultmann (na ocasião, sabia que o teólogo foi o mais “amado” por fundamentalistas, os tais seres agressivos cuja turma eu tinha medo de fazer parte). Falaram-me tão mal dele naquele semestre que, na primeira oportunidade que tive, adquiri (2004) uma edição desta obra fluvial. O trecho desta Leitura (p. 101) marcou o início de uma jornada para melhor investigação sobre o nascedouro da igreja em comunidades que partilhavam a fé em Cristo, mas que estavam no seio da religião judaica, pensei. Os primeiros cristãos se viam como judeus que praticavam uma linha de fé judaica interpretada ou revelada por Jesus de Nazaré, o Cristo de sua fé, entendi. Um judaísmo muito heterodoxo à época, meditei. Contudo, enquanto ligado ao templo judaico, havia sinagogas para diferentes grupos de judaísmo, indica Bultmann no mesmo parágrafo e então, percebi que a “igreja”, em termo sociológico como sociedade ou instituição, foi um fenômeno posterior, que difere do termo espiritual no conceito de “corpo” de Cristo em Efésios (1:23). Vi o quanto essa diferenciação é importante para evitar a confusão comum que apetece aos que arrogam para si a primazia institucional desde a era em que se deu a pregação de Cristo.

Pedro, João, o filho de Zebedeu, e Tiago, o irmão de Jesus, conquistaram posição de liderança (p. 103) entre os “doze” nas primeiras comunidades em Jerusalém; eram στῦλοι (“colunas”) na visão de Paulo (Gálatas 2:9). Tive que pensar então nesse universo nas raízes apostólicas da minha fé, não como sendo de uma religião separada, nova, “cristã”; não se tratava da instituição formal “igreja”, mas de um meio judaico alternativo, baseado na pregação da Palavra, denominado de “seita” (Atos dos Apóstolos 24:14), escatológico, “que aguarda o fim iminente do mundo” (p. 106), em processo de estruturação (e assim se tornando instituição social a se distanciar do judaísmo formal) na medida em que crescia e recebia os “gentios” no ambiente helênico. Sua sucessão era livre pela ação do Espírito Santo (p. 104), baseava-se na credibilidade apostólica, dos que viram o Senhor ressurreto, legitimados pela obra missionária (I Coríntios 9:1) e por qualidades de paciência, sinais, milagres e portentos (II Coríntios 12.12, I Tessalonicenses 1:5, I Coríntios 2:4, Romanos 15:19 e Hebreus 2:4).

E ao ultrapassar os limites do judaísmo palestinense, essa fé cristã primitiva se abriu para a consolidação de ser uma nova religião. Foi nesse tempo que percebi que fé em Cristo é uma coisa, cristianismo outra e “igreja”, outra.

23/03/2024 16h55

Imagem: ABC

“Se a Revolução de 1930 se precipita com a perda da sustentação do governo Washington, resulta basicamente da aliança temporária entre facções burguesas não vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista.”

Obra: Corpo e Alma do Brasil. Brasil em perspectiva. A Revolução de 1930, por Boris Fausto (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1030-2023). Bertrand Brasil, 1990, Rio de Janeiro. Direção de Fernando Henrique Cardoso (1931) e Boris Fausto. Organização e introdução de Carlos Guilherme Mota.

Recife, 1994, março – Em meio a uma eloquente defesa do nacionalismo em favor do então pré-candidato à presidência Brizola (PDT), o louvor a Vargas, claro, não poderia ter ficado de fora na “análise” do docente “nada enviesado”, avesso a Lula e a FHC, mas que terminou o encontro um tanto perturbado com ZW; havia alguns dias ele tinha desconcertado a empolgação ingênua da professora de psicologia com o Dia Internacional das Mulheres, de onde acabei por receber uma aula sobre a revolução bolchevique na biblioteca.

ZW mencionou esse trecho de Boris Fausto (p. 245), seguido de uma síntese espirituosa sobre o Brasil: mais do que o “país do futebol”, é o das revoluções ocasionais ou de outra canalhice em golpes de Estado, cuja adoção do termo vai conforme a paixão política por olhares perdidos de bestializados por elites que canibalizam a ordem econômica na luta pelo poder, em meio a um fetiche no DNA popular nacional por homens de farda.

Trinta anos se passaram desde quando aquele rapaz desorientado da história nacional escutou aquelas coisas, e na idade que tinha ZW na ocasião, hoje penso que fora mesmo assim na Proclamação de República em 1889, seguiu na década de 1920 com tentativas de cooptação militar tenentista, consagrou-se nos anos 1930 onde houve até fechamento do Congresso, não ocorreu em 1954 por conta do suicídio de Vargas, o que adiou a retomada dessa translouca paixão nacional em 1964 e perdurou 21 anos, tendo sido tentado no início ano passado por elites descendentes desse “legado”, proprietárias de imensos currais de lunáticos inconformados com o resultado das últimas eleições.

As elites do café gozavam do capitalismo de compadrio na República Velha, lembrou ZW a interpretar o que Boris Fausto cita sobre a burguesia cafeeira que “impôs no país, durante os três primeiro decênios do século, sua hegemonia social e política” (p. 230), mas uma crise fiscal no seu contumaz desdobramento financeiro, pela preferência ao câmbio desvalorizado, desencadeou um processo de custo que se agravou com a crise de 1929 no sistema financeiro mundial, cujo epicentro foi o crash da Bolsa de Nova York. A depressão atingiu em cheio um país com contas do protecionismo agro cafeeiro que não fechavam, e assim o caldeirão da política entrou em ebulição. O assassinato de João Pessoa em 1930 aumentou drasticamente a pressão para a “revolução” que encerrou a velha república tupiniquim fundada por um golpe militar em 1889. Os derrotados nas eleições de 1930, na chapa encabeçada por Getúlio Vargas, tomaram o poder naquele ano e iniciaram uma nova agenda em meio a contra golpes e aperfeiçoamentos que adotaram para o capitalismo de compadrio, dando sequência a velha tradição do tosco empresariado nacional clientelista e avesso à liberdade de mercado; mudou-se a forma, a essência permaneceu. A “revolução” substituiu quem estava na batuta, mas o repertório de aversão ao laissez-faire foi o mesmo com a a ironia de que a aliança golpista foi dita “liberal” enquanto seus vultos promoveram uma caricatura do, já caricato, modelo fascista italiano. Resultado desse circo? Mais à frente o Estado Novo com seus desdobramentos de controles sociais do estado-babá, com apetrechos progressistas travestidos de conservadores que até hoje atrapalham o desenvolvimento econômico do país.

22/03/2024 22h00

Imagem: PSYCIENCIA

“Não é, na minha opinião, um estado de virtude, de contentamento, de nirvana ou de felicidade.”

Obra: Tornar-se pessoa. Quarta Parte. Uma filosofia da pessoa. Capítulo 9. A visão de um terapeuta sobre a vida boa: a pessoa em pleno funcionamento. WMF Martins Fontes, 2009, São Paulo. Tradução de Manuel José do Carmo Ferreira e Alvamar Lamparelli. De Carl Ransom Rogers (EUA/Illinois/Oak Park, 1902-1987).

Carl Rogers se refere à significação de “vida boa” em termos negativos; não é um estado fixo, não se trata de uma condição ou estado de adaptação, realização ou preenchimento e apresenta um argumento que considero muito interessante: os termos mencionados implicam que, “se um desses estados é atingido, o objetivo da vida o é”, enquanto em sua experiência com clientes não confirma tal definição, bem como não vê a associação de felicidade como sinônimo em tal finalidade que se tem com o termo, além de que não o satisfaz a resposta nas ciências sociais quanto à redução da tensão ou na obtenção da homeostase (p. 212).

O que seria então “vida boa”? No que define como uma “tentativa provisória”, indica que não se trata de um “estado de ser” e sim “uma direção, não um destino”. Esse “processo” se dá mediante a liberdade do organismo humano para se mover em qualquer direção (p. 213); envolve uma abertura à experiência em uma capacidade maior para ouvir a si mesmo, “seus sentimentos de receio, de desânimo e de desgosto” (p. 215) para resultar em uma descoberta constante do indivíduo acerca de sentimentos e ações que antes não conseguia tornar conscientes como parte de si mesmo (p. 214). Em vez de atuar na defensiva com as experiências do seu organismo, sugere que se desbrave a si mesmo cuja fluência proporciona uma organização que maximiza a adaptabilidade da estrutura do eu e da personalidade, o que implica em uma qualificação para lidar com maturidade para superar ideias preconcebidas (p. 216).

Maturidade e “vida boa” então andam em sincronia nesse “processo”, penso; conquistas, realizações, prestígio, as coisas visíveis pelas quais são rotuladas com ufanismo na caixa da “felicidade”, não passam de elementos de um mundo raso, superficial e ilusório quando comparado ao universo de conhecimentos não apreciados sobre si mesmo que fluem em águas profundas do espírito.

21/03/2024 22h17

Imagem: Yale University

“[…] Just as a new world war did not come, so the anticipated world revolution did not arrive. The Cold War had produced yet another historical anachronism.”

Obra: The Cold War: A New History. Epilogue. The View Back. Penguin Books, 2005, London. De John Lewis Gaddis (1941).

Desde os tempos em que tomei consciência do que significou o regime da União Soviética, pensei sobre as razões de uma nova guerra mundial e uma revolução mundial não terem ocorrido no século XX pós II Guerra. Restou a Guerra Fria na visão de John Gaddis, professor Robert A. Lovett de História Militar e Naval na Universidade de Yale.

A prática da Guerra Fria, segundo um dos maiores especialistas no assunto, “produziu mais um anacronismo histórico” (p. 264), cujo contexto se situa no que o autor define o descrédito das ditaduras (p. 263), de um mundo que tinha passado pelo nazismo e pelo fascismo como o segundo ponto de fuga ao determinismo em torno da questão soviética socialista versus o modelo capitalista do ocidente capitaneado pelos EUA. No lugar do grande conflito, aberto, declarado, entre esses dois elementos centrais da geopolítica até então, o anacronismo da Guerra Fria se deu em meio a conflitos locais entre as superpotências por trás de potências menores, como na Coréia, no Vietnã e no Afeganistão, ou com Israel e seus vizinhos árabes, assim como se deu na longa, sangrenta e indecisa luta que consumiu o Irã e o Iraque ao longo da década de 1980 (p. 261).

Quando penso nos conflitos atuais entre Israel e o HAMAS, assim como a tensão no Médio oriente que atravessou a Guerra Fria, além da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando o ocidente que outrora enfrentou os soviéticos, segue a apoiar, financiar um lado, mas não se envolve diretamente e ainda ostenta a OTAN, estaria a lógica da Guerra Fria ativa, relida, adaptada ao novo tempo, apesar de, aparentemente, não haver mais uma (reconhecida) superpotência à altura dos EUA? A considerar a hipótese da lógica da Guerra Fria em franca evolução, quem ou o quê teria assumido a posição de combate geopolítico e de poderia militar da falida União Soviética?

20/03/2024 21h45

Imagem: flickr oficial

“A inveja é o mais dissimulado dos sentimentos humanos […]”

Obra: O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Dialética da inveja. Record, 2017, São Paulo. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Admiração que se dissimula, penso aqui em Kierkegaard na primeira leitura deste mês. O “único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação”, volto ao texto de Olavo de Carvalho.

A inveja resulta de um conflito entre ceder admiração pela virtude alheia, torno aqui a Kierkegaard, enquanto se tem aversão a si mesmo, e o “anseio de autovalorização”, volto a Olavo de Carvalho (p. 375). Crê-se que não há mérito para possuir o que se identifica no outro, e assim desiste de constituí-lo em si mesmo. A carência de mérito é a raiz do drama e então provoca uma dor profunda; como anestesia, adota-se a depreciação do bem que se deseja, o que abre um caminho para um espírito que combina ódio e revolta sob peculiar dissimulação; o invejoso é um fingidor que tenta ocultar seu dissabor na frustração com a própria incompetência em um processo compulsivo para desqualificar a legitimidade de outrem.

A inveja se potencializa em uma sociedade de ostentação, no entanto, penso no que Olavo de Carvalho afirma sobre a primordial que tem por objeto os bens espirituais; abstratos, impalpáveis (p. 375), aponta e, penso, que não podem ser adquiridos pela lógica de poder de consumo e barganha. Entendi isso quando, quase 30 anos atrás, vi os sintomas de inveja descritos por Kierkegaard e Olavo de Carvalho em um indivíduo financeiramente abastado e que se sentia incomodado com a presença de um subordinado cuja inteligência, sabedoria, fineza, elegância e erudição impressionavam a todos. Tratava-se de um senhor de meia idade imigrado, negro, de país pobre e humilde condição econômica pessoal que tinha chegado ao Brasil portando um diploma de doutor. O abastado acometido pela admiração que se dissimula estava em posição de chefe em uma hierarquia administrativa familiar e percebi o quanto lhe perturbou saber que tudo o que tinha, o prestígio social que a riqueza material lhe proporcionava, não poderia comprar as qualidades do subordinado.

19/03/2024 21h22

Imagem: caiofabio.net

“Os cristãos ainda não se deram conta de que sua ‘teologia’ da Graça não coincide com suas interpretações cotidianas do sofrimento humano e, muito menos, não retrata com realismo os fatos da vida. […]”

Obra: O Enigma da Graça. Um Comentário Bíblico Existencial sobre o Livro de Jó. Introdução. Prólogos, 2002, São Paulo. De Caio Fábio D’Araujo Filho (Brasil/Amazonas/Manaus, 1955).

Esta obra é de 2002, e para quem acompanhou a trajetória deste que se notabilizou, talvez, como o mais brilhante pregador e teólogo brasileiro, foi de um tempo difícil, o que deixa transparecer na dedicatória à esposa (do segundo casamento): “chegou no meio de um redemoinho, trazendo consigo amor, Graça e palavras de Deus para minha alma ferida”, afirma.

O trecho desta Leitura me remete a pregações de Caio Fábio nos anos 1990 onde escutei uma linha de conceito de fé cuja Graça faz parte da antítese de um problema teológico, e por não dizer, filosófico, profundo. Sendo a obra formada por comentários sobre o livro de Jó, o tema é intimamente ligado à problemática da tentativa de explicar o sofrimento do ser humano, sobretudo no ponto em que Caio Fábio fala, dando sequência ao texto, “a partir de um encontro de contas exatas entre Deus e o homem” (p. 22). Mais uma vez penso na Palavra de Deus como força sobre o homem que se volta à sua contemplação ou seja, penso na leitura que alimenta a alma, mas o ser humano, um tanto devotado a “explicar” os mistérios divinos, tenta racionalizar os dilemas da vida através de sistemas doutrinários que acabam por ofuscar um processo espiritual que Caio Fábio sugere como a transformação da Bíblia Sagrada em Palavra de Deus em nossos corações (p. 23).

Ao rememorar esta obra pensei no momento em que deixei o seminário em 2007, quando tinha algumas questões bem encaminhadas, entre as quais a de que a fé em Jesus Cristo é maravilhosamente diversa do cristianismo. Fé em Jesus e cristianismo são duas forças antagônicas na história; a primeira é a visão da salvação além de minha vã filosofia, é onde encontro Cristo, enquanto a segunda é coisa do homem carnal. A primeira aflorou com o movimento de Jesus, a segunda é um fato político. Neste aspecto, foi naquele tempo (2003-2007) que me dei conta de que Nietzsche tinha razão, em certo sentido, no desfecho de O Anticristo em relação à segunda.

Em meio a reflexões tão delicadas, apreciei o entendimento de que a fé em Jesus é o maior bem que guardo nessa minha existência e que vivenciá-la significa deleitar-me no estado de graça em meio às inevitáveis dores da vida enquanto essa concepção nada tem a ver com religião, denominação, dogmas, questões que se ligam ao conceito de “igreja”, cujo sentido no imaginário coletivo dado ao termo é de algo desconectado, penso, de raízes primitivas da fé que pude identificar em minhas leituras, pelo menos até o início do quarto século, antes da instituição se firmar como linha auxiliar do Império Romano por Constantino. Também nesse processo tão marcante, concebi uma reflexão muito íntima de que o protestantismo ou as “igrejas reformadas” estão mais para um catolicismo romano com profunda crise existencial do que para a igreja pré-Constantino; são como um adolescente revoltado, pleno de birras, preconceitos e delírios de grandeza. Nestes pontos, Caio Fábio foi uma referência.

18/03/2024 00h01

Imagem: PUCRS online

“Precisamos fazer uma distinção possível, ainda que não aceita por todos, entre solidão e solitude.”

Obra: O dilema do porco-espinho. Como encarar a solidão. Capítulo 3. Solidão, solitude e livros. Planeta do Brasil, 2018, São Paulo. De Leandro Karnal (Brasil/Rio Grande do Sul/São Leopoldo, 1963).

O professor, escritor, historiador faz uma diferenciação onde a solidão tem conotação negativa, de se sentir só mesmo, não necessariamente isolado, estando no meio de uma multidão, ou como ocorre no bebê cujo choro tem o sentido de chamar a atenção (p.50), além da solidão “mais isolada” (p. 55), como menciona no caso do náufrago Robinson Crusoé, no romance de Daniel Defoe (1660-1731). E entre outros exemplos que menciona, há a solidão imposta pela culpa de uma vergonha cuja redenção é impossível (p. 55), onde cita outra personagem, Jim, envolto em uma tragédia no romance Lord Jim, de Joseph Conrad (1957-1924), e a solidão auto imposta, vingativa, por uma monomonia, como ocorre com o capítão Ahab, que passa boa parte do tempo na cabine com mapas cartográficos, isolado da tripulação no romance Moby Dick, de Herman Melville (1819-1891).

Já a solitude tem conotação positiva, quando o isolamento busca uma melhor compreensão de si mesmo ou “a possiblidade de escuta de seu ‘eu'”, como argumenta Karnal (p. 50), o que pode ser necessário para alguns na produção intelectual; neste ponto cita Andrew Willes (1953), que se isolou por um ano para resolver um erro na sua demonstração do Teorema de Fermat (p. 50). A erudição de Karnal possibilita uma leitura prazerosa, entre ilustrações tiradas de romances e personalidades, como é o caso de Clarice Lispector, cuja força estava na solidão, lembra em citação direta (p. 74), para produzir obras tão profundas que versam sobre angústias e conflitos existenciais.

Minha agradável solitude ocorre quando, entre atividades sociais, penso, normalmente acometidas pelo vício da poluição sonora que abafa os “gritos da consciência”, como lembra Karnal (p. 50), quando não por entretenimentos baseados em superficialidades, prefiro ficar com o meu eu no silêncio do jardim, suavemente contornado por alguns visitantes passeriformes, entre folhas que são acariciadas por ventos harmonizados com os barrocos e os clássicos que compõem minha terapia, todos brindados com livros e introspecção.

17/03/2024 12h18

Imagem: The Economist

“I. Auri sacra fames

A escolha do ouro como padrão de valor baseia-se principalmente na tradição. Nos dias anteriores à evolução da moeda simbólica ** por razões muitas vezes já narradas, era natural escolher um ou mais metais como produto mais adequado para constituir a reserva de valor ou manter o poder aquisitivo.”

Nota da tradutora: Isto é, do papel-moeda.

Obra: Considerações sobre o padrão-ouro (1930)*. Keynes. Coletânea. Tradução de Miriam Moreira Leite. Editora Ática, 1978, São Paulo, formato físico. De John Maynard Keynes (Reino Unido/Cambridge, 1883-1946).

Lisboa, 2022. Após conferir uma operação de câmbio, pensei em um senhor português que me falou com orgulho, anos atrás, sobre as 382,5 toneladas que compõem as reservas em ouro do Banco de Portugal (BdP). A caminhada pela Av. da Liberdade é um tanto longa, e então pensei em Hayek e, não poderia também, no antagônico lorde britânico por demais reverenciado no mundo pós padrão-ouro, tema que estava em pensamento após ouvir comentários de especialistas naquela manhã em noticiários televisivos da capital lusitana, sobre as causas da então persistente “inflação”, acima da média histórica, na zona do euro.

Durante a pandemia os bancos central tinham expandido bastante a base monetária (inflação, sem aspas é o conceito preciso pela causa) com estímulos, e no europeu não foi diferente; o resultado foi o sintoma chamado de “inflação” no pós-pandemia. E o poder de expansão da base monetária só é possível por conta do fim do padrão-ouro que limitava o governo á quantidade de ouro depositado em garantia. Então, tornei a pensar no senhor português orgulhoso, crente na ilusão de que cada moeda de euro é bem garantida pelas reservas em ouro de sua madre terra que, na verdade, são mantidas justamente pela fragilidade inflacionária da moeda circulante.

Então pensei neste texto do lorde, uma tradução de Problems of International Management – II. The Gold Standard (nota * de p. 138), onde há um brevíssimo resumo histórico, partindo de cinco mil anos atrás, de como o ouro se tornou o padrão de reserva de valor no nascedouro do século XX, antes da era dos bancos centrais na gestão de moeda fiduciária. O lorde até cita Freud acerca de “razões específicas e profundas em nosso subconsciente para explicar por que o ouro, em particular, é capaz de satisfazer fortes instintos e de servir como símbolo” (p. 139).

Tirando o fascínio humano pelo metal que seria uma explicação para a auri sacra fames, a escassez, mencionada pelo lorde, é a chave para se entender a função de reserva que impede a impressão de papel-moeda sem essa garantia, algo que certamente soará sem sentido para a atual geração que nasceu na era de bancos centrais que produzem dinheiro apertando botões e transferem riqueza de forma imperceptível dos mais ricos aos mais pobres sem consciência do real conceito de inflação, eis a questão que o lorde, penso, coloca em paralelo quando percebo que ele inverte o raciocínio a apontar sobre a concentração em bancos centrais que poderia resultar em valor “por uma alquimia moderna, a quanto eles quiserem” e alerta para um cenário onde “os amigos do ouro terão de ser extremamente sábios e moderados se quiserem evitar uma revolução” (p. 141), embora reconheça que “há verdade” na utilização do padrão-ouro adotado por países pela eficiência e para evitar “violentas perturbações e aberrações flagrantes na política monetária”, e lembra que, pela experiência, na ocorrência de “uma grave tensão, o padrão-ouro é geralmente suspenso” (p. 147).

Neste capítulo o lorde revela um momento de seu pensamento econômico onde deixa em aberto a questão sobre “se o padrão ideal de valor – qualquer que ele seja sob outros aspectos – deve ter um caráter internacional” (p. 148). As questões postas pelo lorde, que mencionei sucintamente no parágrafo anterior, indicaram-me que quanto maior for o gestor monetário, maior será a capacidade de produzir danos às economias, sejam por manipulações de mercado sobre um determinado padrão de valor, sejam por modelos de expansão de base monetária.

16/03/2024 17h48

Imagem: Editora Rocco

“E eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. Em Recife eu ia aos domingos visitar a casa de nossa empregada nos mocambos. […]”

Obra: A descoberta do mundo. O que eu queria ter sido. 1968. 2 de novembro. Rocco Digital, 2020, eBook Kindle. De Chaya Pinkhasivna Lispector (Ucrânia/Chechelnyk,1920-1977).

Clarice Lispector conta um pouco de suas memórias do Recife, onde viveu até os 12 anos de idade, nessa crônica, de uma série que escreveu para o Jornal do Brasil de 1967 a 1973.

Gostaria de ser “uma pessoa que luta pelo bem dos outros”, afirma; imagino que, de certa forma, a impressionou o ambiente um tanto politizado do Recife no início dos anos 1930. No entanto, Clarice seguiu outro caminho, o qual define como de “uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima”; e encerra a reconhecer que é “muito pouco”.

E foi no final da vida de Clarice que a temática social se notabilizou em A hora da estrela com a nordestina Macabéa [202]. Penso que o jeito de pensar e escrever intimista, introspectivo e autocrítico, que marca a produção de Clarice, indicaram uma personalidade incompatível com a atividade política metafisicamente insalubre e psicologicamente dissimulada.

202. 18/02/2022 22h54

15/03/2024 23h49

Imagem: capa

“Diversas vezes, tanto João como os sinóticos nos dizem que os discípulos e a multidão não entendia nada daquilo que Cristo dizia: […]”

Obra: Pequena História da Exegese Bíblica. Primeira Parte. Capítulo II. As metamorfoses da oralidade. Vozes, 1995, Petrópolis. Tradução de Edinei da Rosa Cândido. De Pierre Gilbert (1936).

Imprimatur do cardeal De Courtray, Lyon/setembro/1991.

Uma das ilusões comuns entre crentes mais inclinados ao racionalismo (aqui penso mais no lado protestante), a qual me dei conta no seminário, é de que a Palavra de Deus é mero objeto de análise similar a que se faz com textos humanos. Embora seja expressão em formato escrito humano, percebi que a Palavra de Deus, a revelação divina na história, mais do que explicada por juízos humanos (não deixa de ser importante tal empreendimento), deve ser experimentada, vivenciada, internalizada; versa sobre o trabalhar divino no ser humano que a lê, entre todas as obras da criação, que se volta para ela e interage com a vida de maneira que a racionalidade como ferramenta humana é por demais limitada para contê-la no sentido do que ela pode fazer nessa relação de leitura, mediante um texto humano não baseado em revelação; o ser humano é objeto da Palavra de Deus e não o contrário.

O autor cita Lucas 9:45 e a repreensão de Jesus a Pedro em Marcos 8:33, penso, para demonstrar que entender a Cristo tem um sentido muito mais profundo do que esmiuçar seus ditos evangélicos. Discípulos não entendiam um ensinamento “difícil de entender” e assim o deixaram antes da Paixão (p. 37) e, neste ponto, acredito, algo que converge com o que pensa o autor, a ressureição de Cristo tem um papel determinante na redação dos evangelhos para “clarear todos os fatos e ensinamentos anteriores e lhes dar uma tonalidade e uma força que eles certamente não teriam tido sem ela” (p. 38). Neste ponto entra o papel da oralidade original, por estar bem mais próxima aos fatos e propósitos da mensagem. A ressureição é a chave para compreender Cristo, por exemplo, em relação a Mateus 6:25-34, sobre a ansiedade em relação às preocupações do cotidiano e à nova economia onde Ele inaugura de forma que vence o mundo (João 16:33).

14/03/2024 21h35

Imagem: Grattacielo Intesa Sanpaolo

“Ma intanto, giorno dopo giorno, i profughi continuavano a passare, e si acampavano sulla riva romana del Danubio, in numero talmente maggiore del previsto che nessuno sapeva bene cosa fare. […]”

Obra: 9 agosto 378 il giorno dei barbari. IV. L’emergenza del 376. 7. Laterza & Figli Spa, 2013, Roma-Bari. De Alessandro Barbero (Italia/Torino, 1959).

Até parece que o renomado professor do Piemonte está a falar do cotidiano europeu do século presente, com refugiados que continuam a passar a perder de vista e se acampam em numero maior que o previsto de maneira que ninguém na União Europeia sabe bem o que fazer. A cena tão comum no cotidiano de portos e fronteiras terrestres, a começar pela porta de entrada na Itália, dos que fogem de guerras e da miséria provocada por regimes totalitários, muitos da África, outros tantos do leste e outros do médio oriente, cujas imagens da travessia com barcos superlotados no Mediterrâneo, não raramente entre naufrágios, cortam o coração; crianças, idosos, jovens, milhares em busca de uma vida nova no velho continente se perdem pelo caminho.

Até parece… O professor Barbero conta no trecho desta Leitura (p. 95), de sua obra interessantíssima 9 de agosto de 378, o dia dos bárbaros, um forte fluxo migratório de góticos, ocorrido dois anos ante da batalha de Adrianópolis, que marcou o início do fim do Império Romano no ocidente; eram multidões em estado de extrema pobreza que se deslocavam em direção a terras sob controle do Império, todos em busca de uma vida nova, de forma análoga ao que refugiados hoje fazem na Europa, o mesmo território outrora sob controle romano.

Em 376, mediante a crise o imperador decidiu abrir os confins para multidões que sonhavam com a vida sob o Império; ordenou a transferência para zonas pouco povoadas e em terras cultiváveis; a visão de imigrados como recurso humano para o meio produtivo, sobretudo para tarefas que interessavam menos a cidadãos, seguiu um roteiro similar ao dos dias atuais. Também havia problemas com a chegada de refugiados em meios sem registro, os clandestinos, além de que os romanos tentavam impedir que entrassem armados, mas o suborno de guardas ocorria e assim muitos que afluíram em busca de oportunidades de trabalho, se instalaram em terras romanas com armas que seriam usadas contra as legiões, quando as tensões sociais emergiram e se revoltaram ao perceberem que a economia do Império, que em acordos com líderes góticos incluía até benefícios sociais com o fornecimento de grãos (p. 67), não podia lhes dar os meios para subsistência.

Estaria o que hoje é conhecida por “Europa” a vivenciar coisa semelhante?

13/03/2024 21h06

Imagem: Nobel Prize

“Embora não possa ser tomado em sentido literal, o conceito de “cálculo de vidas” é mais do que uma metáfora.”

Obra: Os Erros Fatais do Socialismo. Por que a teoria não funciona na prática. Capítulo 8 – A ordem ampliada e o crescimento populacional. O cálculo de custos é um cálculo de vidas. Faro Editorial, 2017 , São Paulo. Tradução de Eduardo Levy. De Friedrich August von Hayek (Áustria/Viena, 1899-1992).

Não se deve subestimar esse cálculo na conduta de mercado, embora relações quantitativas não expliquem totalmente decisões que regem vidas humanas, muitas vezes escolhas são realizadas sacrificando vidas em favor de um número maior em outra posição.

Hayek ilustra com a situação da triagem de um cirurgião após uma batalha, procedimento para salvar o máximo de vidas; os que serão tratados implicarão nos que serão deixados para morrer, pela aplicação do recurso do tempo e de critérios de importância conforme o contexto onde priorizar, por exemplo, a vida de um médico significa preservar um recurso essencial a um serviço hospitalar; “algumas vidas são sem dúvidas mais importantes porque criam ou preservam outras” (p. 179). Verdade difícil que, não raramente, é mal compreendida.

Não há nada mais revelador sobre economia do que a situação crítica de guerra descrita por Hayek que parece tão distante ou até improvável, mas apenas parece… Durante a pandemia, a escassez se tornou nítida muito mais que um conceito (tão ignorado por políticos). Hospitais super lotados diante de uma demanda abrupta de pacientes a apontar a dureza das leis de mercado com a escassez de, em muitos casos, instrumentos, medicamentos, leitos, oxigênio e recursos humanos. Cada médico, cada enfermeiro, uma preciosidade a ser preservada na linha de frente.

Em um choque de demanda, na elevação abrupta de procura, é comum se pensar em intervenção para conter “abusos” quando o sistema de preços reage, como se o problema da escassez fosse algo meramente manipulável sem consequências graves. O mesmo ocorre quando se defende tabelamento de preços. Uma guerra, uma pandemia, um desastre que interrompe ou reduz drasticamente uma produção de algo essencial, são momentos hiperbólicos de uma verdade que se tenta esconder acerca da lei da escassez, a primeira da economia. Diante de situações onde escolhas tão complexas, difíceis, devem ser feitas, penso no que o sábio austríaco afirma sobre sermos “impelidos a levantar a questão da moralidade ou da validade do princípio” (p. 180, aqui, penso, sobre todas as vidas que devem ter igual valor), ideal nobre muito evocado quando se insere o Estado mediante esse objetivo (igualitário). Contudo, ideias dessa natureza em torno do Estado se chocam com a realidade de momentos onde o iminente desabastecimento se impõe de maneira que nenhuma ideia socialista sobrevive, sendo imperativa a preservação maximizada de vidas que implicam em sacrifício de outras ou de definição de prioridades; em um hospital super lotado isso é cruel e necessário; no mercado, os picos dessa tensão podem ser compreendidos nos preços voláteis. Hayek vê a moral como uma resultante de tradições onde a razão não é capaz de explicar sua origem. Assim, penso em outra variável muito complexa na tentativa de compreender o comportamento humano diante de problemas econômicos. Então, penso que a ideia do igualitário, do ponto de vista objetivo-racional, é infantil diante de valores e expectativas de preservação que apontam a vidas futuras. No mundo real, decisões difíceis revelam que diante dos limites e de interesses morais e materiais, igualitarismo só mesmo em retórica que tenta iludir os que não levam a sério ou foram enganados sobre o que significam recursos limitados diante de uma ordem social permeada por valores e expectativas por reações inatas.

12/03/2024 20h28

Imagem: RIOTUR

Dor, saúde dos seres que se fanam,

Riqueza da alma, psíquico tesouro,

Alegria das glândulas do choro

De onde todas as lágrimas emanam…

És suprema! Os meus átomos se ufanam

De pertencer-te, oh! Dor, ancoradouro

Dos desgraçados, sol do cérebro, ouro

De que as próprias desgraças se engalanam!

Sou teu amante! Ardo em teu corpo abstrato.

Com os corpúsculos mágicos do tato

Prendo a orquestra de chamas que executas…

E, assim, sem convulsão que me alvorece,

Minha maior ventura é estar de posse

De tuas claridades absolutas!

Obra: Hino à dor. Eu e outras poesias. Martin Claret, 2002, São Paulo. De Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos (Brasil/Paraíba, 1884-1914).

A dor – por Heitor Odranoel Bonaventura

A dor é um dom da vida.

A dor do fracasso ensina em uma profundidade que nenhum sucesso pode alcançar.

A dor da dúvida liberta de preconceitos e crenças ilusórias.

A dor da verdade impede a mentira de anestesiar os sentidos e a razão, na realidade da compreensão.

A dor da ingratidão amadurece para amar como Cristo amou.

A dor da solidão é pedagogia para arrogantes, humanidade que pulsa na angústia do isolamento e refúgio divino quando se sofre pelo bem.

A dor da desilusão é misericordiosa luz na escuridão da ignorância.

A dor por quem partiu revela uma extensão que se tem além de si mesmo.

A dor da inveja tira do oculto uma enfermidade que degenera o espírito.

A dor da traição desnuda o mal travestido de bem.

A dor do cansaço avisa a hora de repousar.

A dor em lágrimas impede o coração de implodir e quebranta o espírito para um encontro com Deus.

Na dor o mundo foi salvo pelo Verbo que se fez carne.

11/03/2024 00h01

Imagem: arquivo pessoal

“The miserable have no other medicine But only hope. I have hope to live and am prepared to die.”

Obra: Measure for Measure. Act 3, Scene 1. Enter Duke as a Friar, Claudio, and Provost. Editada por Barbara A. Mowat e Paul Werstine. De William Shakespeare (UK/England/tratford-upon-Avon, 1564-1616).

Paris, Montmartre, em 6 de janeiro de 2023, escrevi:

A caminhada de Le Peletier ao topo da Basilique du Sacré Cœur levou cerca de 20 minutos, pela Rue des Martyrs até as escadarias íngremes. As da Rue du Chevalier de la Barre até parecia alguma penitência, pelo menos foi o que senti no final ao lado de um senhor britânico, assim como no semblante dos passantes que se avolumavam na subida, até se chegar na Rue du Mont-Cenis com artistas e pinturas de retratos e paisagens que formam em uma pequena feira diante de mesas de restaurantes entra a calçada e um pouco da rua, onde pelo menos um está aberto e ativo desde o século XIX.

O “senhor britânico” assim presumi pelo inglês. Um pequeno grupo o escutava; estava a concluir sobre a guerra civil francesa no trágico desfecho da Comuna de Paris. Pensei na rue de la Bonne (da barricada) e nas colinas dos canhões. Pensei também em uma lição do professor Alessandro Barbero. Lá estava este leitor em Montmartre, hoje bairro boêmio e da famosa Basílica do Sacré Coeur (construída para expiar a carnificina ocorrida), canto de Paris que foi de operários no século XIX e assim se tornou um dos focos (junto com Belleville) de uma resistência que caiu em 28 de maio de 1871, a primeira tentativa de um governo de trabalhadores que terminou em tragédia com milhares de fuzilamentos, em um século marcado pelo socialismo de Marx. Então, o senhor citou esta passagem de Measure for Measure, de Shakespeare, após mencionar o estado de miséria dos revolucionários de um movimento popular e pensei, talvez para dar um tom poético de ligação de ideias políticas com a esperança dos mais pobres (naquela clássica visão romântica de um regime de operários) ou simplesmente porque achou belo citá-lo sem intenção ideológica, quem sabe a pensar no profundo sofrimento dos derrotados.

O cansaço da subida foi por demais compensado com o frio moderado nessa segunda visita (a primeira tinha sido de taxi), enquanto a vista de Paris ao fundo foi ficando cada vez mais ampla. Nas escadarias que faltavam, nos degraus, virei, tirei uma foto (imagem) e tornei a pensar na citação de Shakespeare, na personagem Cláudio; meditava na esperança como único remédio na consciência de uma situação de miserável. Parei e tentei imaginar o peso da memória daquele lugar, hoje tão badalado por turistas e que um dia foi cenário de uma batalha entre operários e militares.

10/03/2024 12h08

Imagem: PUCCRS online

“A criptografia de chave pública garante que todos os computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude.”

Obra: Bitcoin – A Moeda na Era Digital. Capítulo II. Bitcoin: o que é e como funciona. O que é Bitcoin. Mises Brasi, 2014, São Paulo. De Fernando Ulrich.

Foz do Iguaçu, 2015, a caminho da tríplice fronteira, perguntei ao taxista se os comerciantes do Paraguai e da Argentina estavam aceitando bitcoin e ele me pediu para explicar do que se tratava. Ao respondê-lo, olhou para mim com ar de “esse rapaz não gira bem”. Como parte da explicação, fiz referência a este trecho (p. 19) da obra de Ulrich; em uma rede peer-to-peer, usada pelo bitcoin, não há autoridade central (daí a dispensa de banco central) e as transações são registradas e validadas por meio de uso inteligente da criptografia de chave pública combinado com assinatura de chave privada (p. 18).

Após apreciarmos o ponto fluvial que divide Brasil, Paraguai e Argentina, combinei então uma nova corrida para o dia seguinte, desta vez para o Parque Nacional do Iguaçu. O taxista retomou o assunto do bitcoin com um pedido de desculpas, pois tinha percebido que eu tinha notado a forma como olhou para mim durante a explicação do dia anterior e que tinha conversado com o filho e passou a achar o tema “muito interessante”.

Naquele mesmo ano estava em um treinamento presencial de contabilidade quando um dos colaboradores do escritório me pediu para falar um pouco sobre o bitcoin e se haveria algum impacto na contabilidade escritural. Durante a curta palestra, quando estava a iniciar uma abordagem sobre tratamento da conversão cambial para registro de operações com criptoativos no livro diário, fui interrompido pelo proprietário que disparou com aquela certeza típica dos senhores donos da verdade: “coisa de nerd sem valor, brincadeira de adolescente sem garantia do Banco Central”. Encerrei a palestra, tornei ao assunto original do encontro.

No primeiro caso, o taxista teve uma reação inicial que pode ser compreensível diante do desconhecido, e teve a humildade de considerar o que lhe falei e buscar outras fontes. Pelo visto, seu filho estava muito bem informado sobre o tema, além da nobreza de me pedir desculpas. Já o contador…

Quando penso em “regulação de bitcoin”, refiro-me às entidades que transacionam com a criptomoeda, oferecem serviços de guarda, câmbio, carteira de investimentos, entre outros, um problema que concerne a cada sociedade mediante suas respectivas legislações, tendo em vista que o bitcoin, em termos de rede, tem a sua regulação própria, independente do Estado, sendo anti-inflacionária (a melhor parte), e com recursos de guarda pessoal em tokens , o que torna o acesso ao aparato fiscal do Estado impossível (a não ser que haja apreensão e tortura para fazer o proprietário revelar a senha), enquanto a cotação é um fenômeno mercadológico de ativos, cuja novidade está no bem intangível em si, e não nas leis naturais que definem o mercado.

Sobre uma possível regulação excessiva, volto-me ao autor:

“No pior cenário possível, os reguladores poderiam impedir que negócios legítimos se beneficiem da rede Bitcoin sem impor nenhum empecilho ao uso do Bitcoin por traficantes ou lavadores de dinheiro. Se as casas de câmbio são sobrecarregadas pela regulação e encerram suas atividades, por exemplo, traficantes e afins ainda assim poderiam colocar dinheiro na rede, pagando uma pessoa com dinheiro vivo para que esta lhes transfira seus bitcoins. Nesse cenário, transações benéficas são impossibilitadas por regulação excessiva, enquanto as atividades-alvo continuam a ocorrer” (pp 32-33).

É uma triste ironia perceber que muitos profissionais de contabilidade se pautam mais no problema da regulação e desconheçam o básico sobre a Bitcoin (rede) e o blockchain (livro-razão das transações), pois se trata de um marco tecnológico na contabilidade desde as partidas dobradas. Contudo, não me surpreende porque muitos contadores, dada a formação áulica que recebem no Brasil, estejam afastados da contabilidade, de tão ocupados com o hospício burocrático tupiniquim, sendo o blockchain um assunto essencialmente contábil. Tirando a arrogância do contador que sentenciou o bitcoin, a reação dele não é incomum pois a educação no Brasil se versa no Estado como ente de monopólio para fazer algo econômico funcionar e em se tratando de uma moeda digital, é natural que se pense em “banco central” como fator de “garantia”. Este ponto explica boa parte das dificuldades que encontro em muitos contadores em entender o conceito de economia (de mercado) e o que faz o Estado regulador com a moeda oficial, bem como essa mentalidade que se volta ao controle social por “garantia” retroalimenta o problema do intervencionismo econômico e impede muitas pessoas de compreenderem questões bem mais importantes sobre os causadores da inflação (justamente aqueles que são vistos como “garantidores” do dinheiro, tendo nascido o bitcoin neste contexto de auto defesa dos indivíduos), bem como a privacidade financeira versus o medonho Estado de Big Brother Fiscal, em uma infeliz matrix onde as vítimas buscam guarida entre os agressores.

09/03/2024 14h03

Imagem: Izquierda Revolucionaria

“Thus the fact is that the February revolution was begun from below, overcoming the resistance of its own revolutionary organisations, the initiative being taken of their own accord by the most oppressed and downtrodden part of the proletariat -the women textile workers, among them no doubt many soldiers’ wives.”

Obra: The History of the Russian Revolution. Volume I. eBook Kindle, 2014. Traduzida para o inglês por Max Eastman. De Leon Trotsky (Ucrânia/Bereslavka, 1879-1940).

A parte II da aula de ZW, em 1994, tem muito a ver com este livro. O que consigo recordar sobre o dito acerca dos acontecimentos de fevereiro de 1917, no calendário juliano, que se situa em março no gregoriano ou ocidental, está relacionado com o trecho no volume que revisitei durante tempos pandêmicos no site dos marxistas.

Tão marcante fora o aprendizado sobre o significado histórico do 8 de março russo, e isso não é um deslumbramento ou satisfação com o fato em si quanto à revolução de outra ditadura que culminou, mas um exemplo de como se pode comemorar algo na superfície sem saber o que corre nas profundezas de suas raízes históricas. Sendo assim, adquiri a obra para a minha biblioteca no Kindle.

Então, recordo-me, a revolução de fevereiro (março no ocidente) foi iniciada “a partir de baixo”, de forma que superou a resistência das suas próprias organizações revolucionárias, surpreendeu os que queriam tomar o poder, sendo uma poderosa força de iniciativa tomada por vontade própria pela parte mais oprimida do proletariado: as mulheres trabalhadoras têxteis, entre elas sem dúvida muitas esposas de soldados (local 1793 de 8106) em um contexto de muita fome e miséria em tempos de Primeira Guerra onde a monarquia russa se envolveu, cenário apropriado para se estabelecer uma revolução.

Naquele 8 de março de 1917, cerca de 90 mil trabalhadores, homens e mulheres, entraram em greve; manifestações, reuniões, polícia em ação, no movimento que começou no distrito de Vyborg em grandes estabelecimentos industriais, cruzou para Petersburgo. Afirma Trotsky que não houve greves ou manifestações em outros lugares, de acordo com o depoimento da polícia secreta. Eis que uma massa de mulheres, “nem todas trabalhadoras”, foi à Duma municipal exigindo pão; cartazes vermelhos, não desejavam poder, não queiram autocracia nem guerra, aponta. E assim o Dia da Mulher passou com sucesso, de um imenso entusiasmo e sem vítimas, porém, a última parte Trotsky indica que aquele movimento “escondia em si mesmo o que ninguém adivinhava nem ao anoitecer” (local 1793 de 8106).

As mulheres queriam saciar a fome de seus filhos, desejavam dignidade, melhores condições de trabalho, e terminaram instrumentalizadas por revolucionários que perceberam a grande oportunidade, havia anos na expectativa, para derrubar o regime monárquico. No dia seguinte, duplicou a massa de manifestantes e os soldados a serviço da monarquia nada podiam fazer diante de uma multidão de famintos, com muitas mulheres. Os dois lados se articulavam, revolucionários e monarquistas, na luta para saírem como sobreviventes do processo; o vencedor bolchevique selou o destino daquele povo, sob bandeiras, entre as quais tremulava a do “Dia da Mulher” (local 1919 de 8106), que sairia do regime plutocrático do czar para uma brutal ditadura comunista que encontraria seu auge nos anos de horror sob a batuta de Stalin, onde o próprio “camarada Trotsky” se tornou vítima, afinal o pior tormento de um comunista é outro comunista no poder que divirja de suas ideias.

08/03/2024 21h25

Imagem: Avante

“O combate ou a morte: a luta sanguinária ou o nada. É assim que a questão está irrefutavelmente exposta.”

Obra: Miséria da Filosofia. II – A metafísica da economia política. 5. As greves e as coligações de operários. Mandacaru, 1990, São Paulo. Tradução de Luís M. Santos. De Karl Marx (Reino da Prússia/Renânia-Palatinado/Tréveris, 1818-1883).

Em 1994 ainda não tinha completado 20 ciclos solares e um colega de sala, três décadas à frente na idade, vou chamá-lo aqui de ZW – notada e orgulhosamente comunista – falou sobre George Sand no desfecho (p. 192) de Miséria da Filosofia, em citação de Marx após argumentar:

“Apenas numa ordem de coisas em que não haja mais classes e antagonismo de classes, as evoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas. Até lá na véspera de cada modificação geral da sociedade, a última palavra da ciência social será sempre:”

Na verdade “George Sand” se trata de um pseudônimo adotado por Amandine Aurore Lucile Dupin (1804-1876), baronesa e venerada escritora francesa que se pautou em romances com questões sociais; provavelmente ela aplicou um nome masculino como forma de enfatizar um problema que começava a ganhar destaque no século XIX, acerca de uma sociedade protagonizada por homens onde as mulheres não tinham espaço, enquanto serviam como operárias.

Na minha mentalidade socialista à época, de simpatizante das ideias Marx, guardei o entusiasmo com que falou o “desfecho brilhante” na obra. No entanto, não fui um militante; ficava entre os jovens que apreciavam bastante muitas argumentações de Marx, porém não desenvolvi paixão política suficiente para me filiar a um partido e ter uma vida atuante. Estava mais interessado em estudar Marx e o marxismo, e os efeitos reais das tentativas de implementar suas ideias.

Dois anos se passaram e enquanto visitava a Livro 7, na Sete de Setembro, vi em destaque a obra citada por ZW e a adquiri, apesar de estar frustrado com minhas crenças socialistas. Com a obra em mãos, voltei então em pensamento a 1994 para recordar a aula que recebi do ZW na ênfase de que Miséria da Filosofia foi um marco na nova fase no pensamento de Marx, e neste ponto penso no que está no prefácio da primeira edição alemã, assinado por Friedrich Engels, sobre o que considerava como “princípios de sua nova concepção histórica e econômica” (p. 9).