30/04/2024 22h54

Imagem: automobilist.com

(Portugal, 1985)

“Na verdade, eu não sei como consegui ficar na pista”

Obra: Ayrton: o herói revelado. Capítulo 4. O mágico do Lotus preto. A primeira. eBook Kindle Tordesilhas, 2024, São Paulo. De Ernesto Rodrigues.

Biografia recentemente atualizada.

A imagem é de Estoril após a primeira vitória da carreira, que aconteceu debaixo de um temporal. Eu era um menino de 10 anos que começava a se interessar por corridas de Fórmula 1, cujo grande nome brasileiro na época era Nelson Piquet, na medida em que aumentava a expectativa em torno do rapaz do carro preto…

Foi naquele 21 de abril de 1985 o dia do lugar mais alto do pódio para o jovem Senna, uma vitória assombrosa pela superioridade que demonstrou em pista encharcada. Lembra o autor, o feito ocorreu quando “faltavam algumas horas para que Tancredo Neves morresse e levasse milhões de brasileiros às lágrimas”.

Diante da façanha de ter vencido da forma como foi naquelas condições, o jovem Senna preferiu não se exaltar, como indica o trecho desta Leitura, na resposta que deu a Dennis Jenkinson, o mais bem conceituado cronista de automobilismo da Inglaterra na ocasião. Conta o biógrafo que Galvão Bueno correu para abraçá-lo enquanto falava de uma “corrida perfeita”, mas o jovem brasileiro, mais uma vez, conteve-se de uma maior empolgação e respondeu com forte realismo ao narrador da Globo: a corrida foi “perfeita” porque a televisão não mostra o que aconteceu, no sentido de que quase se deu mal em vários momentos da prova, o que dá a impressão que foi sorte, mas não apenas isso; o próprio talento imenso era algo que Senna estava aprendendo a lidar, imagino, e quando decidiu não se exaltar demonstrou um traço da beleza de sua personalidade, além de que na sua visão, ter mantido na prova o carro em condições tão adversas no aguaceiro se deu, por exemplo, ao optar em usar a terceira ou quarta marcha em uma curva, quando o convencional era usar a segunda.

Foi com um elevadíssimo senso de competitividade, sem se deixar levar pela exaltação, que o novato Senna mostrou naquele domingo uma capacidade incomum de combinar determinação e inteligência para lidar com uma circunstância extremamente adversa a impressionar os mais experientes da F1.

29/04/2024 00h01

Imagem: RFI

“Mandela’s view that nonviolence was a tactic appropriate for the time and not a general, overriding principle prevailed over the pure Gandhian outlook of the Mahatma’s son Manilal, who still lived in South Africa. […]”

Obra: Nelson Mandela: A Biography. Chapter 5. NO EASY WALK TO FREEDOM: DEFIANCE OF APARTHEID. Greenwood Press, 2008, London. De Peter Limb (PhD W.Aust. 1997)

Desta foto me recordo como primeira imagem de Mandela que guardo na memória; foi assim que ele saiu da prisão em 1990 com um discurso curioso de reconciliação que me fascinou; pensei, como um homem passou 27 anos sob privação da liberdade, saiu pronto para promover uma reconciliação, o que foi aplaudido pelo mundo democrático que clamava por sua libertação enquanto foi mal recebido por muitos camaradas que tinham de recordação um jovem Mandela que não mais existia, como se eles esperavam que saísse da prisão o revolucionário de 1963 que tinha cedido ao uso de armas para alcançar seus objetivos políticos.

Nesta biografia, elaborada pelo professor Peter Limb, um ponto da trajetória ideológica de Mandela na luta contra o apartheid, que muitas vezes vi ser romanceada: o engajamento inicial que teve com a não-violência. A diferença entre o que pensavam Mandela e Gandhi sobre a não-violência (depois seguida pelo pastor Martin Luther King Jr.), é que no primeiro, como aponta o autor, “era uma tática apropriada para a época e não uma estratégia geral” (p. 50), em outras palavras, Mandela via a não-violência como um experimento político transitório, dentro de seu pragmatismo, o que poderia ser abandonado, e de fato acabou assim substituído pela luta militar para derrubar o regime, enquanto no líder indiano a não-violência foi uma filosofia de vida, algo que deveria ser vivenciado de forma plena, uma sabedoria para respaldo espiritual. Imagino que foi este ponto que chamou a atenção do jovem seminarista Luther King Jr. ao estudar a filosofia de Gandhi, enquanto em Mandela a filosofia não interessava e deu lugar a uma tática.

No capítulo seis o professor conta como se deu o processo do movimento de resistência ir para o “underground” contra a segregação racial no regime da África do Sul e paro para refletir sobre outro estereótipo atribuído a Mandela, comum à época entre os que não estavam contentes com sua libertação, algo que estava ironicamente ligado à decepção que ele provocou entre comunistas; torno ao ponto inicial deste comentário quando ambos falavam de um mesmo Mandela deixado para trás, no passado, como se estivesse ainda vivo no Mandela que deixou a prisão. Falavam de um Mandela que decidiu empreender na Argélia, em março de 1962, e na Etiópia, de junho a julho, treino militar básico e estratégico limitado que seria necessário para lançar e dirigir um ataque armado contra o regime do apartheid (p. 74), um lado com tom de orgulho, outro com ares de denúncia. E assim tive que aprender a não cair em tais narrativas sobre Mandela, entre “conservadores” e comunistas que compartilham a mesma espécie de delírio-esquizofrênico-político-saudosista.

28/04/2024 11h08

Imagem: Nobel Prize

“I was certainly saddened by the shocking and tragic assassination of your husband […]”

Obra: Telegram to Betty Shabazz from Martin Luther King, Jr. radar.auctr.edu, 1965-02-26. The Joseph Echols and Evelyn Gibson Lowery Collection. De Martin Luther King Jr. (EUA/Geórgia, 1929-1968).

Um pouco dos porquês do meu entendimento do dr. Luther King Jr. ter sido o maior líder cristão do ocidente no século XX.

O telegrama para Betty Shabazz (1934-1997), viúva de Malcolm X (1925-1965), após o assassinato do ativista muçulmano pelos direitos civis dos negros, certamente foi um dos textos mais difíceis para o pastor Martin Luther King Jr. elaborar.

Malcolm X foi alvejado em Nova York enquanto fazia uso da palavra, ofício familiar e tão caro ao pastor King Jr., igualmente um mestre.

“O negro americano não pode se dar ao luxo de destruir a sua liderança. Homens de talento são demasiado escassos para serem destruídos pela inveja, ganância e rivalidade tribal antes de chegarem à plena maturidade. Tal como o assassinato de Patrice Lamumba no Congo, o assassinato de Malcolm X privou o mundo de um líder potencialmente grande. Eu posso não concordar com nenhum desses homens, mas pude ver neles uma capacidade de liderança que eu posso respeitar e que estava apenas começando a amadurecer em juízo e estadismo. Penso que é ainda mais lamentável que esta grande tragédia tenha ocorrido em um momento quando Malcolm X estava reavaliando seus próprios pressupostos filosóficos e avançando em direção a uma maior compreensão do movimento não-violento, em direção para mais tolerância com os brancos em geral […]” [219]

A discordância andava ao lado da admiração por Malcolm X. Tento imaginar o que se passava na mente do pastor ao redigir um texto de condolência nesse contexto. Penso também o quanto ele pode ter imaginado que alguém um dia talvez tivesse que fazer algo semelhante endereçado à sua esposa, Coretta Scott King (1927-2006), o que infelizmente ocorreria três anos depois. O pastor já tinha sido alvo de atentado, ameaças e ligações anônimas; penso que o mais grave ocorreu em 1958, quando em uma sessão de autógrafos em uma loja de departamentos no Harlem, por conta da obra Stride Toward Freedom, acabou esfaqueado no peito com um abridor de cartas, por um uma mulher negra, Caril Izola Ware (1916-215), que depois seria considerada louca. Luther King Jr. passou horas imobilizado e, segundo consta em sua autobiografia, o médico que o atendeu, dr. Maynard, afirmou que se ele tivesse espirrado durante as horas de espera, sua aorta teria sido perfurada de maneira que teria se afogado em seu próprio sangue [220].

Ser um ativista contra o racismo nos EUA nos anos 1950/60 significava correr elevado risco de ser preso caso violasse as leis segregacionistas, ser agredido brutalmente por policiais e, quando em evidência, sofrer atentado por algum supremacista branco ou até mesmo um negro inconformado com a posição política ou, no caso do pastor, da insatisfação de muitos militantes antisegregacionistas com sua filosofia de não-violência; eram tipos que queriam resolver o problema com uma abordagem marxista revolucionária, o que descambava para a luta armada, a violência, vandalismo. O doutor King Jr. tinha passado por todas essas experiências de perseguição, e após ter estudado o marxismo, rejeitou esse caminho.

Advindo de uma infância sob forte inquietação com o racismo, o filho de pastor, que mudou de nome para homenagear o reformador alemão, tinha prematuros sinais de depressão que o acometia desde a fase escolar segregacionista, além de ter sido um polemista mirim na escola bíblica dominical [221]. Da infância à maturidade, ao ler sua autobiografia, percebi o quanto foi aprimorando sua cosmovisão a ponto de chegar ao grande legado de ter enfrentado uma sociedade que considerava “doente’, pautada sob o ódio, com uma mensagem de amor, fraternidade, respeito ao contraditório; tudo isso exigiu um preço alto com a permanente tensão da vida sob suspeita de cooperar com o comunismo (o que só pode ser derivado no uso de má fé de sua teologia e de suas ideias políticas); assim ele foi grampeado e submetido a sabotagem pelo FBI, que tentou destruir seu casamento com chantagens, enquanto vivia sob risco de ser assassinado por brancos e negros, o que para um homem público deve ter sido perturbador por viver frequentemente no púlpito e em entrevistas abertas. Quantas vezes deve ter pensado “será hoje?”, o que se tornava mais inquietante nos cuidados que tinha que tomar na segurança da família.

Desenvolveu nessa trajetória a arte de pensar bem antes de agir e lidar com pressão de todos os lados. Quando Malcolm X foi assassinado, Luther King Jr. estava esperançoso com uma reforma de pensamento do jovem líder muçulmano. Vivia sob um isolamento político que se tornou crônico desde 1967, na medida em que as circunstâncias da Casa Branca o colocavam à prova diante de sua filosofia pacifista, rompeu o silêncio sobre a guerra do Vietnã tecendo severas críticas [222], o que irritou definitivamente o presidente Lyndon Baines Johnson (1908-1973) que até então o via como aliado no processo de reforma e execução das leis civis.

Torno ao telegrama para Betty Shabazz, onde o doutor King estava com toda essa carga de eventos e recordações; penso neste ponto quando menciona sua divergência com os métodos de Malcolm X (penso aqui, sobretudo, na possibilidade de uso de armas que o líder muçulmano considerava) para tratar do mesmo problema em que se ocupavam com imensa dedicação, enquanto o reconheceu como grande orador (Malcolm X, à mon avis, foi extraordinário, fascinante, talento puro) tendo notável capacidade de identificar a existência e a raiz da questão central do racismo, de maneira que ninguém podia duvidar de sua honestidade, cada um conforme sua ideologia; um, pacifista cristão; outro, muçulmano aberto à autodefesa armada, e ambos notabilizados pela coerência intelectual. O doutor King encerra o telegrama mencionando que a viúva (que era muçulmana) está em suas orações e se coloca à disposição para lhe dar apoio em um momento tão difícil.

219. The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 25. MALCOLM X. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944), em tradução livre.

220. The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 1. EARLY YEARS. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944).

221. The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 12. BRUSH WITH DEATH. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944).

222. The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 30 BEYOND VIETNAM. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944).

27/04/2024 18h51

Imagem: Casa Fernando Pessoa

Ah, quem escreverá a história do que poderia ter sido?

Será essa, se alguém a escrever,

A verdadeira história da humanidade.

O que há é só o mundo verdadeiro, não é nós, só o mundo;

O que não há somos nós, e a verdade está aí.

Sou quem falhei ser.

Somos todos quem nos supusemos.

A nossa realidade é o que não conseguimos nunca.

Que é daquela nossa verdade — o sonho à janela da infância?

Que é daquela nossa certeza — o propósito à mesa de depois?

Medito, a cabeça curvada contra as mãos sobrepostas

Sobre o parapeito alto da janela de sacada,

Sentado de lado numa cadeira, depois de jantar.

Que é da minha realidade, que só tenho a vida?

Que é de mim, que sou só quem existo?

Quantos Césares fui!

Na alma, e com alguma verdade;

Na imaginação, e com alguma justiça;

Na inteligência, e com alguma razão —

Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!

Quantos Césares fui!

Quantos Césares fui!

Quantos Césares fui!

Obra: Pecado original. 07-12-1933. Em Mensagem. Martin Claret, 2005, São Paulo. De Álvaro de Campos, heterônimo por Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935).

Divenire – por Heitor Odranoel Bonaventura

Desmanchava-se aquele sonho à janela da infância; dera-se conta enquanto lamentava-se de um mundo embaçado pelo vidro empoeirado e trincado que a fechava.

Amigos eram quase todos virtuais – descobriu – quando desapareceram; restavam-lhe sentimentos emergidos do que enxergava daquele momento sombrio de tremor e angústia acerca das deslealdades, dos desencontros e das injustiças que sua tensa hermenêutica emocional lhe indicava.

Sendo quem falhou ser, em sua realidade tornou-se o que não conseguiu nunca e assim confessava-me suas tormentas como um Álvaro de Campos desnudo, sem o final do poema.

Apenas o escutava enquanto vieram-me em memórias aquele homem que se julgava forte, irascível, com três dezenas de empregados, quando os mais simples costumava humilhar, havia duas décadas, agora mergulhado em sofrimento profundo no vazio de uma solidão, de voz embargada e olhar distante cristalizado por resistir às lágrimas; cabeça curvada contra as mãos sobrepostas, não havia o parapeito alto da janela de sacada, mas o emocional que lhe envolvia compunha um cenário mais desolador.

O que fazer com essa realidade quando só tem essa vida?, tornei-me a Álvaro de Campos, pois a sua crença cristã, tão enaltecida nos tempos bem sucedidos, agora parecia destroçada no foco sobre o que poderia ser se é apenas quem existe. Sem esperança, sem perspectiva…

A única resposta que pude expressar: divenire.

– Divenire? – perguntara, e então retomei:

Enquanto abastecia o carro, vi um cadeirante duplamente amputado debaixo do sol do meio-dia, de olhar compenetrado indo a algum destino o qual parecia ter um propósito que o envolvia a um sentido existencial que supera sua condição corporal, imagem inicial que em meu íntimo causava impacto e sugeria a de imediato lhe enxergar de uma forma ainda mais triste que a realidade descrita por vossa senhoria, porém a energia daquele filho de Deus fazia um poema de braçadas firmes e simplesmente anulou minha concepção prévia dele e me envolveu pela força e esperança de sua maneira de enfrentar a vida naquele momento em que pude observá-lo.

A realidade nos aponta a situação, mas não encerra nosso ser. Aquele cadeirante está além, ele foi para divenire.

26/04/2024 22h47

Imagem: El Español

“Certa vez, Pasolini também escreveu que a conspiração leva ao delírio porque nos liberta do peso de nos termos de confrontar com a verdade.”

Obra: Aos Ombros de Gigantes. A Conspiração. Lições em La Milanesiana 2001-2015. Gradiva, 2018, Lisboa. Tradução de Eliana Aguiar. De Umberto Eco (Itália/Alexandria, 1932-2016).

Lisboa, 2018, dezembro – Ainda na livraria do El Corte Inglés dei boas risadas quando comecei a ler esta lição de Umberto Eco proferida no festival La Milanesiana em 2015. Não tive dúvida que seria a lembrança que levaria para combinar com o próximo destino na ocasião: Milão, onde terminaria a leitura da obra.

A erudição de Umberto Eco se deslanchou em minha experiência de leitura, pelo seu sofisticado senso de humor, inspirador do ponto de vista do que penso sobre a beleza da intelectualidade e, no caso de A Conspiração, o semiólogo deu-me uma aula sobre como apresentar um tema carregado de problemas de obsessão, com uma abordagem crítica de forma leve, onde o leitor pode apreciar as sutilezas do texto que revelam o senso de humor do autor, não sobre as conspirações reais e sim as que se refere no trecho (p. 371) desta Leitura, acerca das que denotam uma síndrome, sobretudo no mundo da internet (p. 358). Um tempo depois pude ouvir a lição, modo em que se torna ainda mais engraçada.

Das histórias fabulosas que “explicam” as causas do 11 de setembro, passando pelas brincadeiras que faz com a numerologia e a culpa generalizada aos jesuítas até chegar na abordagem sobre o romance “que faz da síndrome da conspiração a sua matéria-prima” (p. 369), O Código da Vinci de Dan Brown, best-seller que fascina multidões que vão a lugares citados na obra procurar por coisas que não existem. Prometer um saber negado aos outros indica, na visão de Umberto Eco, o porquê das invenções conspiratórias fazerem tanto sucesso (p. 370). Penso aqui no fenômeno do homem-massa que compõe a força da maioria que aprecia um entretenimento sedutor por explorar a crença obsessiva de que há alguma coisa por trás além dos fatos; segredos que os poderosos e manipuladores guardam a sete chaves. Lembro-me aqui de um senhor de classe média alta em uma roda com outros senhores além dos 60, onde entendi ser conveniente ficar em silêncio nos meus 38 anos; ele me garantiu que a ida à Lua foi um teatro da NASA e que as imagens da Terra esférica foram montagens aproveitadas do filme 2001, uma odisseia no espaço. E na medida em que avançava na leitura de Umberto Eco, certamente as risadas se deram muito também por esta recordação.

25/04/2024 21h17

Imagem: MindfulMFT

“A confiança é estabelecida quando primeiro confiamos e depois nos sentimos seguros nessa experiência.”

Obra: Curando suas feridas de origem. Como quebrar padrões familiares destrutivos e mudar sua maneira de viver e pensar. 6. Eu quero confiar. Sextante, 2023, Rio de Janeiro. Tradução de Michela Korytowski. De Vienna Pharaon.

Visita à seção de obras de psicologia nos estudos da minha esposa é sempre salutar e eis que pude apreciar o primeiro livro da conceituada terapeuta de família em Nova York. No capítulo sexto, o tema da “ferida de confiança”. A traição, a deslealdade, o abandono; a ferida provocada na perda da confiança em alguém tão estimado, próximo, muitas vezes no seio familiar. Alguns pontos do tema que a terapeuta aborda de forma muito interessante e que me fizeram elaborar algumas questões:

Como compreender e tratar um trauma gerado por uma traição onde se enraizou uma ideia de que tudo e todos não são confiáveis?

Como aprender a confiar nos outros após uma mágoa profunda que acaba se convertendo em uma vida pautada pelo isolamento e pela desconfiança generalizada que descamba para a hipervigilância?

A autora indica que aprender a conviver com uma ferida de confiança é uma forma inteligente de tratar a dor, o sintoma, mas não contribui muito para tratar a causa, encontrar a cura (p. 140). Quando a questão envolve um casal e a parte que se encontra acometida (no exemplo, em relação a uma experiência com outra pessoa), decide compartilhar sua dor e suas necessidades para se sentir segura no relacionamento, forma-se no casal uma equipe mais forte para construir um processo de confiança que vai crescendo diante das recordações traumáticas. A falta de compartilhamento muitas vezes implica em uma sabotagem do relacionamento por atitudes que apenas poderão ser melhor compreendidas se houver disposição ao enfrentamento pelo diálogo que irá reconhecer os porquês de determinado comportamento.

A confiança está para “avanços corajosos” quando se oferece a si mesmo e aos outros a oportunidade de construí-la em conjunto (p. 143) e como parte do processo de cura há uma prática que a autora indica por meio de exercícios (pp 143-145). A reconstrução da confiança é um processo lento, que flui sem precipitação para experimentar a segurança em si mesmo para alcançar o que se tem por outros, de forma consciente, o que se torna muito mais fácil quando se está envolto em uma “comunidade de amor e apoio” para lidar com essa delicada experiência (p. 141).

24/04/2024 22h10

Imagem: X

“Durante todos os anos em que atuei como pastor em uma comunidade cristã local encontrei muitas pessoas apaixonadas por espiritualidade, mas que, ao mesmo tempo, detestavam a religião, e, para falar a verdade, não cabiam e não cabem dentro da subcultura cristã evangélica.”

Obra: Vivendo com propósitos: a resposta cristã para o sentido da vida. Apresentação. Mundo Cristão, 2003, São Paulo. De Ed René Kivitz.

Ed René Kivitz consta em minha lista de autores estereotipados por indivíduos áulicos que acreditam ter o dom de “orientar” as pessoas sobre o que elas devem ler ou não. Cuidado com esse e aquele, evite-os… Quanto zelo pela minha indefesa mente… Neste rol, entre diversos tão mal recomendados, figuram Olavo de Carvalho, Ludwig von Mises, Karl Marx, Simone de Beauvoir, Rudolph Bultmann, Kant, Nietzsche e Leonardo Boff. A lista é uma rede literária de alta tensão dialética no sentido pleno do termo.

Kivitz talvez seja o pastor batista brasileiro mais polêmico da atualidade por conta de alguns sermões que proferiu e foram mal recebidos, talvez por acometidos de um velho e comum problema: o analfabetismo funcional e, no caso, em versão de texto falado. Jesus e a samaritana… A dita “atualização” da Bíblia, as reflexões que fez sobre os irmãos LGBT que carecem de acolhimento e pastoreio espiritual, são pregações que provocam o ouvinte para meditar mas que, infelizmente, entraram para o folclore bestial da subcultura dita “evangélica” de certos ambientes de crentes sem classe, deselegantes, grosseiros, orgulhosos por serem intolerantes, bregas, arrogantes na ostentação de uma pretensa santidade, preconceituosos e assim incapazes de tirar de reflexões teológicas de Kivitz algum bom ensinamento.

Seu jeito de escrever e falar faz bem por incomodar o leitor/ouvinte ao pensar em um nível mais intenso, o que pode se tornar mais sofisticado e desafiador em comparação com ao que se faz no lugar comum das bolhas de fé nos rótulos, nas frases de efeito para mentes ávidas por quem lhes diga o que fazer sem exame da própria consciência. Ler e ouvir Kivitz com uma mente preguiçosa e petrificada, penso, pode se tornar mesmo um caminho para o escândalo nesse medonho “lugar comum” onde os ἰδιώτης fazem seus juízos ultra imediatos no sistema 1, deixando o 2 inacessível, e assim certamente em vez de um bom auto exame, sobrarão manifestações características de quem prefere arrogar em certezas e é confuso no seu “amor” cristão, tão rápido para apedrejar os que meditam fora da linha ou zona de conforto e sumariamente são classificados como “hereges”, “degenerados” e “condenados”.

Sobre o trecho desta Leitura (p. XIII), foi o ponto em que mais me identifiquei. Ao considerar que uma igreja (aqui no sentido de comunidade religiosa local), não raramente, concentra significativas amostras de tipos da sociedade presos a esse “lugar comum” de juízos onde fluem o modo de pensar do homem-massa normalmente moldado para ser superficial, cuja religiosidade não passa de um disfarce. Junte-se a este ingrediente de força bruta coletiva humana, o viés dogmático que define muitos “crentes” apologetas, defensores da “verdade” e suas certezas sobre heresias e quem vai morar no inferno, e então haverá uma receita explosiva para produzir truculência em nome da fé de um meio vazio de intelectualidade, avesso à compreensão do outro que se apresenta fora dos ditames institucionais e doutrinários, tudo munido por um raso senso de santidade e conhecimento de “verdades intocáveis” que acabam no bojo de uma ostentação, muito em parte pela ideia do pertencimento ao lugar e ao que se compreende dele na coletivização da crença (de fazer parte e ser atuante em uma “igreja-instituição” que, para muita gente, ainda é um atestado de idoneidade), tudo a fomentar um pacote que não passa do que São Paulo designou como “obras da carne”.

Não é incomum ver a religiosidade e a espiritualidade como fatores antagônicos quando no primeiro importa mais a aparência ou a forma dominante sobre a essência; um mundo de leitura binária, falseada, rudimentar, repleto de paralogismos e movido a uma enganosa impressão de santidade que é apenas uma representação tosca que obscurece pensamentos e juízos que deveriam ser esforçados na construção de uma genuína procura pela santidade. A religiosidade se torna inimiga da espiritualidade quando as relações de valores da fé se limitam ao aparato de ritos e manifestações de hipocrisia que funcionam como uma fantasia para esconder as verdadeiras intenções que estão lá no fundo do coração; o formal sem espiritualidade é meio onde se brinca de ateísmo diante de Deus enquanto se é bem sucedido no negócio de enganar o mesmo mundo terreno que tanto se condena na pregação. A religiosidade não se comporta na espiritualidade como um processo que se pauta por fé que se abre a busca de verdades e valores que transcendem o tal “lugar comum” dos julgamentos sumários sem misericórdia, sem a serenidade no esvaziar-se a si mesmo ao se deparar com a complexa realidade da vida terrena diante de sua constatação sobre a riqueza das coisas espirituais, sem a esperança de um autêntico desfrute de comunhão com Deus que celebra um encontro dessa fé humilde que deseja conversar com a razão. A espiritualidade é uma contrapartida que pode ser desagradável aos olhos da religiosidade sem propósitos legítimos diante de Deus e dos semelhantes. O ser pensante, à mon avis, está em um caminho aberto para desenvolver o espiritual quando percebe a fé a interagir com sua racionalidade e seus valores, fatalmente não cabe de ser acolhido em um ambiente que cerceia a autenticidade mais profunda desse maravilhoso empreendimento divino, que diz respeito à cultivação da espiritualidade que é melhor experimentada em todos os aspectos da vida e não apenas da porta de templos suntuosos para dentro de espaços institucionais.

23/04/2024 22h31

Imagem: Grattacielo Intesa Sanpaolo

“[…] era sucesso l’impensabile, i barbari avevano vinto; e se capisce che la notizia abbia provocato un trauma in tutto l’impero.”

Obra: 9 agosto 378 il giorno dei barbari. X. Dopo il disastro. 2. Laterza & Figli Spa, 2013, Roma-Bari. De Alessandro Barbero (Italia/Torino, 1959).

Torna a esta interessantíssima obra do professor do Piemonte no capítulo em que aborda os dias que sucederam ao desastre da batalha de Adrianópolis (378), derrota que marcou o início do fim do Império Romano do Ocidente.

E “aconteceu o impensável” (p. 224), aponta Barbero; na mentalidade romana só havia uma civilização, um estado, um governo legítimo, o que concernia ao Império, e os povos não civilizados, os outros não sujeitos ao sistema romano, assim genericamente chamados de “bárbaros”, inevitavelmente tinham que perder, mas os “incivilizados” que tinham o papel de perdedores na mentalidade romana, venceram. Embora a derrota das tropas romanas tinha ocorrido em terras do Império do Oriente, os romanos entendiam que se tratava de um fato traumático, um evento novo, um acontecimento próximo, dentro da estrutura do Império, o que implicava em um temor maior. O Imperador Valente estava morto, o corpo perdido entre dezenas de milhares de combatentes, uma tragédia militar que abriu uma crise política enquanto atingia uma mentalidade popular muito supersticiosa que via sinais precedentes acerca de acontecimentos dessa ordem. O professor de Turim conta detalhes curiosos sobre as crenças que envolviam presságios na cultura religiosa dos romanos diante de acontecimentos catastróficos (pp. 225-226). No meio das crenças do paganismo, davam-se revelações divinas por sinais que vinham de lobos, pássaros e outros animais, e no meio desse caldeirão estava a fé cristã a criticá-las enquanto dividida entre católicos e arianos. O imperador morto em batalha era ariano e fazia política em favor desse viés cristão; ao ser derrotado e morto por bárbaros, quando cristãos eram arianos, foi um fato carregado de uma “cruel ironia” (p. 228) na visão dos católicos que o detestavam por desfavorecer a confissão cristã romana que não tinha os problemas que os arianos tinham com a Santíssima Trindade. A fé católica romana predominava na parte ocidental do Império vindo a ser preponderante até os dias de hoje, inclusive entre as principais confissões “protestantes”, já o arianismo permaneceu em sombras por alguns grupos menores não raramente chamados de “seitas”. A morte do imperador cristão ariano teria sido uma punição divina pela perseguição que promovera contra os católicos, assim entendeu Ambrósio, o bispo de Milão (p. 230), da igreja onde Santo Agostinho seria catequisado e batizado (tive a oportunidade de visitar, em 2018, as ruínas onde se acredita que sejam dessa antiga igreja). Por outro lado, os fiéis do sistema religioso pagão colocavam a culpa na nova religião, a cristã, que teria provocado a ira dos deuses (p. 230) que resultou no desastre militar em Adrianópolis.

Isso era o que o povo tentava entender sobre o fato. Duvido muito que os políticos romanos seguissem essas crendices. O fato é que o exército considerado mais poderoso do mundo até então caiu diante de godos e aliados provocando um choque de realidade entre os que pensavam viver em uma ordem estatal com o dom da invencibilidade, e assim tentavam encontrar explicações para o impensável fato através de crenças religiosas onde se digladiavam à época. À mon avis, Adrianópolis foi um capítulo de um processo lento, gradual, de destruição das bases que sustentavam o Império Romano no ocidente.

22/04/2024 00h01

Imagem: augustinus.it

[…] Chiedo a tutti: “Preferite godere della verità o della menzogna?”. Rispondono di preferire la verità, con la stessa risolutezza con cui affermano di voler essere felici. Già, la felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godimento di te, che sei la verità. (61)[…]”

Nota do editor; 61 – Cf. Gv 14. 6.

Obra: Le Confessioni. Libro Decimo. 23.33 Amore universale per la verità, augustinus.it. De Aurelius Augustinus Hipponensis (Aurélio Agostinho de Hipona), Santo Agostinho de Hipona (Norte da África/Tagaste, 354-430).

Torno às Confissões de Santo Agostinho em uma edição italiana, ainda a refletir sobre a pergunta da Leitura da última sexta que então me fez recordar o capítulo décimo desta obra que tanto me identifico, quando o bispo de Hipona afirma que “a felicidade da vida é o gozo da verdade”; “a felicidade é a alegria que vem da verdade”, assim traduzido em outra edição que tenho em português [219]. E Deus é a única felicidade da vida para Agostinho, confessa ao abrir o parágrafo. A verdadeira felicidade está para a verdade, que só pode ser vivenciada na presença de Deus.

Talvez todos queiram a verdade, argumenta, mas há um conflito entre carne e espírito (em referência a Gálatas 5.17) e então insere a pergunta em destaque nesta Leitura. Da edição italiana faço uma adaptação para a primeira pessoa em tradução livre:

Prefiro desfrutar a verdade ou a mentira? Respondo que desejo a verdade com a mesma firmeza que quero ser feliz, pois a felicidade da vida é desfrutar da verdade, ó minha Luz, ó Deus de minha salvação. Conheci muitas pessoas que intencionavam enganar o próximo, mas nenhuma com o desejo de serem enganadas. Então me pergunto: onde estava a noção que tinham da felicidade senão por alguma noção que tinham da verdade? Por mais rudimentar que seja essa noção, amam a verdade porque não querem ser enganadas, e assim almejam a felicidade que nada mais é do que o gozo da verdade, caso contrário não a amariam sem essa noção que se encontra em seus pensamentos. Por que então os que preferem enganar o próximo terminam infelizes? Porque se ocupam com outras coisas em vez da verdade, mas essa noção da verdade para a felicidade ainda está lá, enquanto preferem viver do engano, nessa vaga noção. E então sinto que alguma luz há entre os que assim se conduzem e por isso rogo a Ti que eles caminhem; deixai-os caminhar para que não sejam levados pela escuridão.

Por que as vezes a verdade gera ódio? O amor pela verdade é tal que muitas vezes algo ou alguém amado é chamado de verdade. E quem não quer ser enganado, detesta ser convencido que foi enganado. Acaba-se odiando a verdade, quando revelada, por causa do que se acreditava como verdade. Quem engana odeia a verdade revelada, eis o castigo para os que não querem ser descobertos pela verdade que tentavam omitir. Assim tão cega, débil, vulgar e deforme é a alma que deseja esconder a verdade dos outros mas não quer que a verdade seja escondida de si mesma, mas é recompensada em condição oposta ao não conseguir se esconder da verdade enquanto a verdade dela se esconde. Porém, mesmo nessa triste condição de ser desmascarado pelos fatos trazidos à luz, ainda prefere para si gozar a verdade em vez da mentira e será verdadeiramente feliz quando, sem obstáculos, desfrutar da única Verdade pela qual todas as coisas são verdadeiras.

219. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins.

21/04/2024 17h42

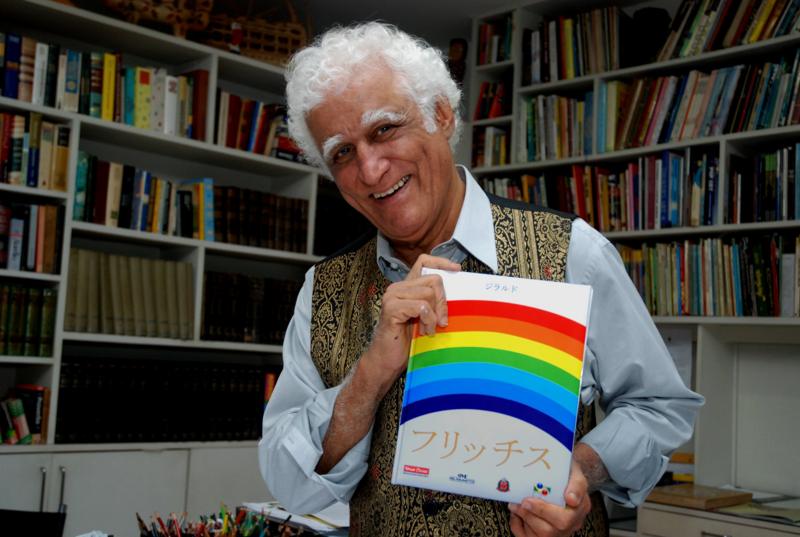

Imagem: Blog Bluetax

Porto Alegre 2014

“[…] será necessário uma reeducação cultural da sociedade […]”

Obra: eSocial: Você e sua empresa estão preparados? Capítulo 1. Do sistema eSocial e as respectivas mudanças no cenário brasileiro. 1.7. Considerações sobre o eSocial. Leader, 2013, São Paulo. De Tânia Gurgel.

Porto Alegre, abril, 2014 – Este livro faz parte das recordações do Fórum Sped realizado em Porto Alegre. Tânia Gurgel lembrou o jeito de ser de minha mãe; no primeiro intervalo me levou até Daniel Belmiro e José Maia, à época coordenadores do eSocial, para apresentá-los. Os dois auditores estavam abertos a uma conversa e aproveitei para tirar algumas dúvidas sobre o ambiente de testes do projeto, meio que só seria aberto a todas as empresas três anos depois, em agosto/2017 [217]. Só havia slides e leiautes na ocasião. Em outro intervalo (o evento foi em dois turnos), Tânia Gurgel, generosamente, deu-me um exemplar de sua obra com uma dedicatória.

Em 2013 decidi observar com mais profundidade os projetos do fisco e isso envolvia os fóruns. Quando foi lançado o primeiro leiaute do eSocial, julho de 2013, os fóruns especializados em Sped passaram a dar maior ênfase ao então novo projeto do setor trabalhista. Talvez alguns tivessem pensado que meu interesse nesses eventos se relacionava com alguma intenção de explorar o negócio de palestras e cursos, isso posto pois, pelo menos até 2016, surgiram propostas para dar aulas em pós-graduações e palestras, o que não fazia parte de meus planos. Minha aproximação nesse meio se deu porque queria refletir melhor sobre o que estava acontecendo; parecia-me superficial ficar apenas baseado em documentações técnicas de sites e posts em redes sociais.

O registro (imagem) com Roberto Dias Duarte se deu após o encerramento onde conversamos mais um pouco e trocamos ideias. A palestra de Duarte foi a reflexão que destoou das demais apresentações por um certo tom crítico e não enviesado, dada a passividade peculiar no meio contábil a tudo que o fisco impõe. Fiz um artigo que acabou reproduzido em alguns blogs à época em relação ao que fora apresentado por Duarte, entre os quais ainda encontrei o da Blue Tax [218]:

“Era a parte final do Fórum Sped Porto Alegre. Roberto Dias Duarte acabara de concluir a apresentação do trabalho “Pós-Validando o Sped”, onde de forma altamente crítica, elegante, moderada e bem-humorada, expôs resultados dos primeiros anos do Sped em nosso país; dados que contradizem a tese de que o modelo pensado por tecnocratas reduz custos e a burocracia dos contribuintes. […]”

O tipo de reflexão feita por Duarte, na ocasião, percebi, foi algo raríssimo no meio contábil onde predomina uma alienação de contadores e profissionais afins acerca de problemas crônicos do ambiente de negócios no Brasil. O comum foi encontrar plateias infantilizadas, bestializadas, talvez por conta da formação acadêmica áulica de contadores, em certo sentido pobre em termos de conhecimentos econômicos e muita ênfase ao operacional onde acabam assim submetidos ao que chamo de “efeito fatal” que a burocracia estatal provoca na carreira, sobretudo nos que trabalham para micros, pequenas e médias empresas: o afastamento do exercício da profissão, em sua excelente prorrogativa de uma ciência fundamental a toda sociedade produtiva. A Contabilidade sofre no país onde o peso da burocracia do fisco força a uma atuação de contadores convertidos em despachantes, elaboradores de guias de impostos e outras ações secundárias de pouca relevância para quem faz a economia girar. Quando terminei minhas observações nos fóruns do Sped em 2016, pude verificar que a corrosão da profissão contábil no Brasil estava em fase muito avançada entre contadores de micros, pequenas e médias empresas. Percebi que a contabilidade passaria a ser um artigo de luxo em empresas e entidades com capacidade de bancar a compliance do hospício tributário atrelado ao Big Brother Fiscal. A dita “desvalorização” entre profissionais de contabilidade, penso, é um fenômeno associado ao distanciamento de contadores da profissão; vivendo sob um efeito manada, produzem tarefas da burocracia e, atualmente, concorrem com modelos robotizados que aumentam enormemente a oferta de serviços e assim, pelas leis de mercado, distanciados da “ciência da riqueza, atuam como darfistas em um mercado de serviços sob queda forçada de preços em modelos que aumentam a produtividade por automação e robotização. Já entre profissionais que atuam como contadores de fato, um grupo cada vez mais seleto, nos casos que observo até os dias atuais, vejo valorização e prestígio em ascensão; é como se houvesse duas realidades bem distintas onde na primeira, há uma multidão munida de CRC que espera ser valorizada trabalhando como darfista, e outra, um pequeno grupo muito bem remunerado e disputado em empresas de grande porte.

A crítica de Duarte me remeteu a um Brasil que na verdade é uma caricatura do Brasil real. O Brasil do fisco é, não raramente, uma ficção em balanços e apurações tributárias. Penso neste ponto no sistema de leis tributárias, trabalhistas e previdenciárias, centro nervoso que é a causa principal deste problema, sendo reflexo de uma mentalidade de forte controle social do Estado no meio produtivo, uma herança, principalmente, do Estado Novo da ditadura Vargas, que se fortaleceu na última ditadura militar (64-85)e deixou um quadro medonho de obrigações sociais que formam o escopo do fisco e prejudicam a atração de investimentos por diversos problemas, entre os quais está o chamado “Custo Brasil”. Contadores, predominantemente, vivem atormentados e não conseguem entender bem esse problema, enquanto acabam sendo facilmente alienados por narrativas que vêm do aparato estatal, em especial o fisco, reforçadas no meio privado que vive de oferecer “soluções” para uma vida menos sofrida nesse hospício tributário. Neste aspecto, lembro-me bem que o Sped (2007) e o eSocial (2014) foram apresentados, à respetiva época, como “soluções” para melhoria do ambiente de negócios. O problema é que o “Sped” e o “eSocial” não podem evitar as legislações, que são densas, confusas, caóticas; um verdadeiro centro de psiconeuroses que produz o tal manicômio. Então esperar que o “Sped” e “eSocial” sejam efetivos na melhoria do ambiente de negócios, sem considerar o sistema de legislação é como esperar que a doença seja vencida sem combater suas reais causas ou seja, não passa de uma ilusão. O “Sped” e o “eSocial” são consequências e não causas das queixas que lhes são atribuídas. As melhorias do ambiente de negócios no Brasil e da burocracia fiscal dependem de reformas nas leis e não de sistemas de TI do fisco.

Sobre o trecho desta Leitura (p. 31), trata-se de uma ideia que predominava nas mesas de discussão à época; “mudança cultural será necessária”. O problema é que a mudança cultural esbarra em um sistema de leis que inibe a compliance e esperar que a maioria mude de mentalidade diante de um manicômio tributário, é algo que não me parece razoável de ocorrer. Quanto mais os estados forçam em regulações e normas, mais dificuldades se dão acerca de investimento, formalização e arrecadação. A autora tem vasta experiência em consultoria tributária e afirma que as regras já existentes “não tem sido cumpridas”, além da dificuldade de fiscalização efetiva do Governo, contudo, adverte, “neste novo cenário, será mais difícil de conseguir ludibriar o Fisco” (p. 31). E no aumento da dificuldade de enganar ou omitir informações ao fisco, a penalização massificada seria uma solução? Neste 21 abril, no país cujas raízes históricas me fazem pensar na tragédia de um simples alferes que acabou enforcado e esquartejado por conspirar contra o sistema de impostos de sua época, penso sobre uma economia com multidões de empresários que tentam sobreviver sob elevados custos de compliance e falta de segurança jurídica em um mundo de economias mais desenvolvidas onde negócios são abertos muito mais para atender às necessidades dos mercados e gerar lucro, do que para pagar impostos e atender a meticulosos controles do fisco. Para isso, basta ver as diferenças de complexidade e carga tributária quando são comparados o sagrado sistema tributário da Pindorama com os de sociedades mais ricas e tecnologicamente mais avançadas.

A obra de Gurgel é um registro sobre o eSocial de 2014, que serve para se pensar em como a narrativa de “simplificação”, de cima para baixo, promovida pelo fisco com forte apoio de entidades alinhadas (enviesadas) é enganosa; os cortes mais significativos, realizados para simplificá-lo, na verdade foram parar na EFD Reinf, mantendo assim o monstro que assustou contadores há 10 anos e agora está praticamente consolidado. Algumas perguntas interessantes:

Como andam as taxas de informalidade no meio trabalhista desde 2014?

Como se encontram os riscos fiscais e a insegurança jurídica desde 2014?

Houve significativa melhoria no ambiente de negócios com o avanço do Sped e a implementação do eSocial desde então?

No Brasil há uma crença de dissonância cognitiva no meio contábil onde o veneno da burocracia é vendido como um remédio; talvez o seja apenas para quem vive em explorar o velho negócio de se vender facilidades para dificuldades criadas pelos governos, mas para o Brasil real…

217. Ver em http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2312

20/04/2024 13h42

Imagem: Editora Unespe

“De que maneira querem sair da controvérsia, se nenhuma das duas pode tornar sua causa diretamente concebível e certa, mas apenas atacar e contradizer a do adversário?”

Obra: Crítica da Razão Pura. II Doutrina transcendental do método. Capítulo I. Disciplina da razão pura. Segunda seção. Disciplina da razão pura referente ao uso polêmico. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Immanuel Kant (Prússia/Königsberg, 1724-1804).

O meu eu de 2003 passou quase todo aquele ano a refletir sobre esta obra.

Na Leitura de ontem, enquanto meditava no problema da ilusão de se ter razão, pensei neste capítulo de Crítica da Razão Pura. Kant abre a segunda seção com o argumento de que “em qualquer empreendimento deve a razão submeter-se à crítica e não pode fazer qualquer ataque à liberdade desta, sem se prejudicar a si mesma e atrair sobre si uma suspeita desfavorável” (p. 533); a razão não tem motivo para temer a crítica (p. 534). Penso, se o interesse por ela for legítimo, cabem bem os argumentos do filósofo de deixar o oponente (das ideias) falar em nome da razão e questioná-lo tão somente com os recursos da razão (p. 537) e que em se uma investigação as provas se dão pela razão, vencerá sempre a razão (p. 538).

Kant levanta uma questão muito interessante que destaquei à época da primeira leitura e aprofunda, à mon avis, o problema que refleti na leitura de ontem sobre “ter razão ou ser feliz”: “até que ponto a razão, abstraindo-se por completo o interesse, pode avançar na sua especulação, e se é possível em geral contar com ela para qualquer coisa ou se é preferível abandoná-la na ordem prática”. Indica então a um olhar com a crítica, enquanto vê a razão “travada e contida dentro de seus limites pela própria razão” (p. 538). Por outro lado, aponta que na natureza humana “há certa insinceridade” (p. 538), uma inclinação para esconder sentimentos verdadeiros e considerar como demonstráveis os que sejam vistos como bons e honrosos, algo que “corrompe o coração e abafa os bons sentimentos da erva daninha da boa aparência” (p. 529).

Outro ponto interessante na sequência consiste no uso de más razões para se defender boas causas; questiona Kant como duas pessoas podem conduzir uma discussão sem que possam mostrar a realidade em uma experiência real ou apenas possível, enquanto ficam envoltas apenas nas ideias que defendem, onde chego ao trecho que destaquei (p. 540), um tema, penso, atualíssimo. Volta-se à Crítica da Razão Pura que, na sua filosofia, pode ser considerada como “o verdadeiro tribunal para todas as controvérsias desta faculdade , porque não está envolvida nas disputas que reportam imediatamente aos objetos”. Enquanto Kant, reflito, abre o problema sobre até que ponto a razão pode ser usada em uma ordem prática, ele parece se encerrar em um racionalismo de natureza impessoal e não idealista. Penso então que mais adiante a psicologia aprofundaria a questão ao pesar o estudo do comportamento humano para aprimorar as relações entre as pessoas onde, obviamente, se insere o uso da razão entre outros meios.

19/04/2024 23h40

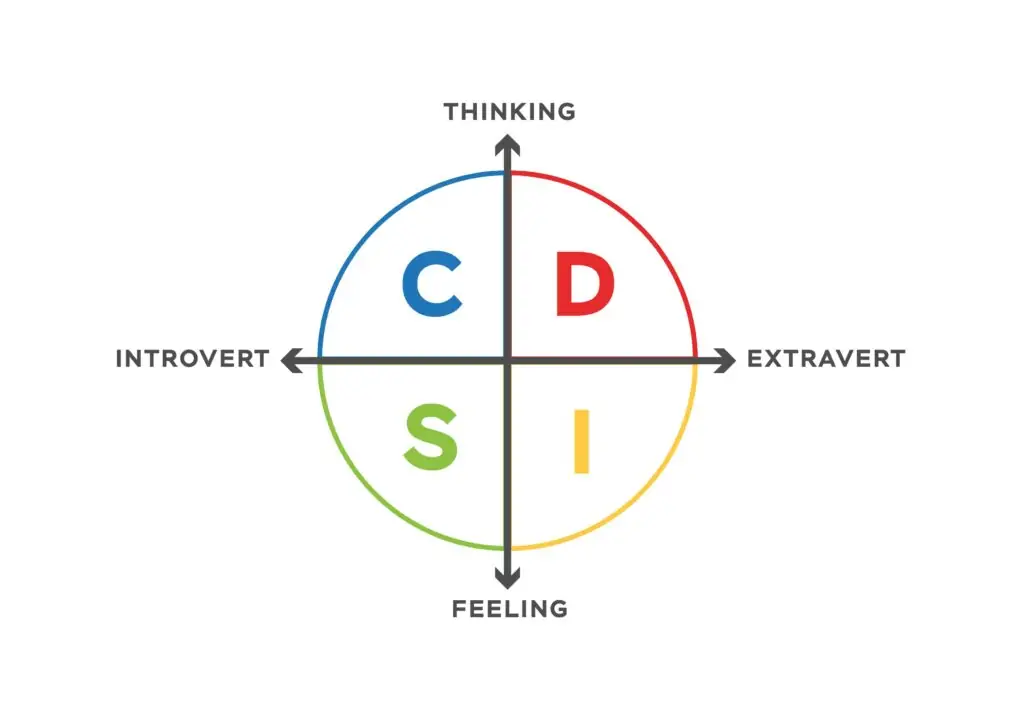

Imagem: DISC Boulevard

“Se você pudesse escolher, preferiria ser feliz ou ter razão?”

Obra: Decifre e influencie pessoas. 2. Os fatores básicos do comportamento humano: Como as pessoas pensam, agem e interagem. Editora Gente, 2018, São Paulo. De Paulo Vieira e Deibson Silva.

No segundo capítulo desta obra, os autores trabalham a DISC (pp 71-121) do Dr. William Moulton Marston (1893-1947). Não que eu tenha pensado a partir desta teoria para definir certos parâmetros de conduta nos relacionamentos profissionais, mas, em significativa parte, percebi que ela ajuda a explicar o método de trabalho que desenvolvi de forma experimental a envolver diretrizes para as ferramentas atreladas a um código de procedimentos, sobretudo quando reflito sobre o peso da estabilidade e da conformidade.

A pergunta que abre o capítulo serve para propor ao leitor, penso, uma reflexão sobre os quatro fatores do comportamento e a relevância do que defino como um saber filosófico essencial: o conhecer a si mesmo. E eis que os autores indicam esse conhecimento como passo inicial no aprendizado sobre o que está por trás dos comportamentos e expressões humanas (p. 67).

Ser feliz ou ter razão pode ser um dilema quando se raciocina de forma binária onde os termos se tornam mutuamente excludentes, aqui é uma reflexão pessoal. Ter razão exige um nível de depuração dos objetos para a faculdade de conhecimento, mas sendo limitado o campo de apreensão dos fatores, talvez o que se considere por “razão” assim não o seja; penso neste ponto em Hayek no problema da dispersão do conhecimento que vai muito além das pautas sociais e econômicas; a vida envolve dispersão de ocorrências, multiplicidade de fatores, agentes desconhecidos, e assim a obtenção da razão requer um exercício delicado e passivo a muitos enganos, deduções imprecisas e conclusões precipitadas que incentivam ações infelizes. O problema, penso, é que a razão tem um poder sedutor na mente quando entendemos que estamos com ela, não raramente, de forma muito superficial ou até mesmo ilusória. É justamente nas relações humanas que a razão tem um peso que acaba potencializando conflitos, sobretudo quando se está em uma ilusão de tê-la. Então, a pergunta que os autores apresentam pode ser esmiuçada sobre a possibilidade do que se tem por razão não passar de suposições baseadas em crenças e pensamentos automáticos que se desenvolvem no sistema 1 abordado por Daniel Kahneman [215].

A segunda parte da pergunta me fez pensar no que os autores afirmam sobre “ter razão não significa necessariamente estar certo” (p. 67), isso posto porque me conectou com o problema da ilusão (de se ter razão) que apresento no parágrafo anterior, algo que se reforça quando os autores indicam que a falta de conhecimento sobre as pessoas com as quais há relacionamento provoca análises superficiais com dados da realidade imediata (penso novamente no sistema 1 de Kahneman). Então, a busca pelo conhecer a si mesmo é um exercício vital para que se aprenda a como conhecer melhor as pessoas, o que me fez pensar também no que Carl Rogers sugere em colocar-se no lugar de quem se encontra em discussão conosco para entender melhor como pensa e o que motivou a questão [216].

215. 28/03/2024 22h06

216. 10/01/2024 21h16

18/04/2024 22h36

Imagem: Poem Analysis

“[…] a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai: por quem os sinos dobram; eles dobram por vós.”

Obra: Meditações. XVII. Meditação. NUNC LENTO SONITU DICUNT, MORIERIS. Landmark, 2007, São Paulo. Tradução de Fabio Cyrino. De John Mayra Donne (UK/England/London, 1572-1631).

Humus – por Heitor Odranoel Bonaventura

Um cruzamento do cotidiano na pressa de cada um e a revirar o lixo um morador de rua, desprovido da normalidade que apetece ao sentido que tenho para dignidade. Em cada passo que o mendigo dava meu pensamento se inclinava ao que poderia se passar em sua mente. De onde viera e como chegara àquela situação? A sociedade pulsa enquanto ele e meu pensamento vagueiam… Aparentemente separado e, alguns diriam, socialmente morto, enquanto está para a mesma essência em que estou, o mesmo corpo da mãe terra chamado ‘homo’, do humus, e então percebi que de alguma forma estamos conectados.

A situação dele me envolve como um sinal de que essa similaridade do gênero flui e desnuda a triste indiferença que o circunda. Pensei então em John Donne; “nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado; todo homem é um pedaço de um continente. Uma parte de um todo” e “toda a humanidade é feita de um único autor e pertence a um único volume” (XVII) e se aquele homem caminha sob uma forma tão degradante, em certo ponto levo em mim um traço dessa condição. Não, ele não está socialmente morto e eu não estou socialmente ilhado dessa essência humana. Aquele semelhante leva consigo a mesma humanidade da terra, do pó que nos formou e que nos destinará aos fragmentos do crepúsculo para nos reconectar com a natureza soberana, e os sinos dobrarão na divina ordem sobre essa ideia de sociedade tão seca e que se esvazia em uma letargia pela banalização do significado da vida que se precipita na resignação e na indisposição de si mesmo.

17/04/2024 23h00

Imagem: National Park Service

“[…] the term revolutionary, as I am using it, does not connote violence; it refers to the qualitative transformation of fundamental institutions, more or less rapidly, to the point where the social and economic Structure which they comprised can no longer be said to be the same. […]”

Obra: From Protest to Politics: The Future of the Civil Rights Movement. Looking Forward, 1965, New York. De Bayard Rustin (EUA/Pensilvânia/West Chester, 1912-1987).

Tentei imaginar como era ser negro e gay nos EUA dos anos 1950/60. A memória por documentos históricos que consigo acessar revela a refinada inteligência de um ativista da resistência civil com base na não-violência, mas não tem como municiar minha imaginação que fica destinada à superficialidade.

Na série Genius, Rustin fora apresentado como um influenciador muito próximo ao dr. Luther King Jr., inclusive com pioneirismo na filosofia da não-violência. Foi fundamental na organização da Marcha sobre Washington; curiosamente, na autobiografia do pastor, ele é citado apenas uma vez, de forma discreta. De qualquer forma, neste paper, Rustin explica o sentido revolucionário que dava na luta por direitos civis, até certo ponto alinhada com o pensamento de Luther King: o termo “revolucionário” não tem conotação violenta, explica, refere-se à “transformação qualitativa de fundamentos de instituições, mais ou menos rapidamente, até o ponto onde as estruturas social e econômica são reformadas de maneira que não podem ser consideradas mais as mesmas” (p. 5).

Afirmo “até certo ponto” pois Rustin defende, neste paper, uma remodelação da economia política, o que enseja um caminho ideológico que pode não se encaixar com ressalvas que Luther King Jr. pontuou em relação ao controle social que o Estado pode exercer sobre os indivíduos de maneira que corrói o exercício da liberdade. Rustin defende políticas com viés compensatórios para negros em meio aos efeitos sociais e econômicos que a segregação provocava; a sua visão de direitos civis então estava acompanhada de um certo intervencionismo por políticas públicas (p. 6), o que também sinaliza como concebeu os passos seguintes a serem dados após a superação do problema original em torno do segregacionismo ou, em suas palavras, “o movimento avançará apenas na medida em que o bem-estar social e econômico sejam inextricavelmente emaranhados com os direitos civis” (p. 7), e quem ou o quê garantirá esse bem estar? Eis a questão que medito sobre o futuro dos movimentos pelos direitos civis, na visão de Rustin em 1965.

Penso então nessa agenda, por um outro prisma, se seria mais interessante aos movimentos ou aos que tomam proveito do aumento do escopo estatal na economia, não apenas em relação a políticos que apelam a uma agenda de benefícios sociais, mas sobretudo aos que financiam o endividamento estatal dito “público”. Talvez esteja neste paper de Rustin, uma sombra que pode ajudar a explicar porque magnatas apoiam ideias progressistas que elevam a dívida do estados.

16/04/2024 21h23

Imagem: Prêmio Nobel

“La commedia romana nacque su queste fondamenta e su questi elementi. L’originalità ne era esclusa non solo per mancanza di libertà estetica, ma anche, verosimilmente, per la censura della polizia.”

Obra: Storia di Roma. Sesto Capitolo. Letteratura ed Arte. 6. Commedia attica. Edição de Greenbook, 2020, Roma. De Christian Matthias Theodor Mommsen (Alemanha/Garding, 1817-1903).

Torno ao clássico do historiador alemão para destacar um trecho que me pareceu muito interessante, quando paro para pensar sobre uma das atividades culturais juridicamente das mais arriscadas na corrente era do estado democrático de direito: a comédia.

No ambiente teatral da Roma antiga, a comédia teve grande preferência nas plateias, de maneira que se frigia a testa quando no lugar dela era apresentada uma tragédia; para cada drama escrito, três comédias, normalmente a seguir o que estava em evidência na Grécia e caía no gosto popular dos romanos, das histórias de amor clandestino às narrativas patéticas sendo, pelo que percebi na leitura, produções de adaptação, nada originais e mais voltadas a um besteirol do cotidiano para entretenimento (p. 1375). Às vezes fico com uma sensação de que a Roma antiga enquanto está 2.400 anos distante, no seio da cultura popular parece tão próxima; o business do entretenimento-besteirol atual, muitas vezes não segue o mesmo roteiro?, embora o Nordeste brasileiro seja um ponto de inflexão pela originalidade e irreverência. Na então nova comédia que tomou gosto em Roma, em comparação com a antiga da sociedade ática, faltava conteúdo político e poesia; na ática convencional a produção versava a um publico culto, enquanto os romanos preferiam, penso, em algo para rir de coisas comuns e com textos que não exigissem certa inteligência e não provocassem os políticos. Menandro (340 a.C – 290 a.C) fez parte de um momento da nova comédia grega que já estava deslocada de conteúdo político, por razões um tanto próximas de alguns problemas atuais que flertam com a censura enquanto, cita o historiador, em paralelo com Filomene, foram representantes de um elegante e fiel espelho da culta sociedade ática (p. 1377). E eis que a comédia romana nasceu de adaptações da sofisticada produção ática, vindo a ser carente de originalidade por falta de liberdade estética e pela censura que sofria da política, justamente a fonte inesgotável do ridículo que tanto inspira comediantes (p. 1381).

15/04/2024 00h01

Imagem: Vogue

“Dr. Johnson had just returned from a trip to India, and, to my great interest, he spoke of the life and teachings of Mahatma Gandhi. His message was so profound and electrifying that I left the meeting and bought a half-dozen books on Gandhi’s life and works.”

Obra: The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 3. CROZER SEMINARY. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944). De Martin Luther King Jr. (EUA/Geórgia, 1929-1968).

Autobiografia. Em 1948 entrou para o Seminário Teológico Crozer, em Chester, o então jovem Luther King Jr., com 19 anos de idade e iniciou “uma séria busca intelectual por um método para eliminar o mal social” (p. 28); filho de pastor batista, sabia bem como a questão da segregação racial institucionalizada nos EUA era delicada, e imagino a complexidade do tema inclusive a partir de tensões na própria denominação religiosa impactada pelas divergências históricas do sul com o norte americano. O seminarista então foi estudar grandes filósofos; Platão, Aristóteles, Rousseau, Hobbes, Bentham, Mill e Locke, cita (p. 28). Menciona que a obra Christianity and the Social Crisis, de Walter Rauschenbusch (1861-1918), “deixou uma marca indelével” em seu pensamento (p. 28) e isso se deu pela reflexão que fez sobre a linha de pensamento do autor que “chegou perigosamente próximo de identificar o Reino de Deus com um sistema social e econômico determinado”, mas apesar desse problema, o jovem Luther King Jr. considerou que Walter Rauschenbusch deixou uma importante reflexão de que o evangelho trata do homem inteiro (p. 29).

No Natal de 1949 o seminarista passou a estudar Karl Marx em sua busca por uma solução para os problemas sociais que ocupavam sua mente. Afirma que permaneceu com suas conclusões desde então na rejeição do materialismo histórico, além de que o comunismo “não tem espaço para Deus” (p. 30), aqui neste ponto, recordo-me de um sujeito religioso que se dizia “conservador” e tinha certeza que Luther King Jr. foi comunista. Acontece que, mesmo a considerar que essa autobiografia não seja sincera (tento neste ponto me colocar nas crenças daquele contundente senhor), a teologia e a filosofia praticadas por Luther King Jr. são totalmente incompatíveis com o comunismo de Marx. O seminarista Luther King Jr. inclusive aponta mais elementos que o fizeram recusar as ideias de Karl Marx; além do ateísmo e do materialismo histórico não se encaixarem com a fé cristã, aponta o relativismo ético, na falta de princípio fixo e imutável, bem como o totalitarismo político onde o indivíduo acaba sujeito ao Estado, (e isso aqui é só a fase transitória, penso, e ele menciona logo em seguida); junte-se a esse processo a depreciação da liberdade e eis que encerra o parágrafo a afirmar que “o homem torna-se pouco mais, no comunismo, do que uma engrenagem despersonalizada na roda giratória do Estado” (p. 31).

O jovem Luther King Jr. confessa que talvez tivesse passado por uma crise de fé quando se deparou com o pensamento de Nietzsche (imagino como isso é frequente em seminários teológicos). Afirma que quase se desesperou com o poder do amor como solução de problemas sociais e que a única forma seria a revolta armada; suas leitura sobre Nietzsche o impactaram sobre a Vontade de Poder e a Genealogia da Moral (é um pouco forte mesmo); dado que a fraqueza que definiria a moralidade hebraica-cristã parecia sucumbida pela glorificação do poder, em especial quando inserida a ideia do super-homem que suplantaria esse ser humano crente com muletas metafísicas e virtudes de piedade e humildade a olhar para outro mundo (p. 33).

Então aquele jovem seminarista viajou para Filadélfia para ouvir um sermão do Dr. Mordecai Johnson, presidente da Howard University que tinha viajado à Índia e contou o que aprendeu com a sabedoria de Mahatma Gandhi. O jovem seminarista até então não tinha estudado seriamente Gandhi e ficou impactado com o sermão, de maneira que decidiu comprar meia dúzia de livros sobre a vida e a obra do líder político e espiritual indiano.

A conexão da filosofia de Gandhi com o Evangelho de Jesus Cristo ficou evidente para o jovem seminarista que concluiu: “Gandhi foi provavelmente a primeira pessoa na história a levantar a ética do amor de Jesus acima da mera interação entre indivíduos voltada a um sistema social poderoso e eficaz em grande escala” (p. 34).

Começava ali, possivelmente, a trajetória da não-violência, à mon avis, no pensamento do mais importante líder cristão do século XX.

14/04/2024 09h48

Imagem: UFPE

“[…] no Brasil, a lei se deslegitima, anula e torna inexistente, não só pela bastardia da origem, senão ainda pelos horrores da aplicação.”

Obra: Oração aos Moços. Martin Claret, 2004, São Paulo. De Ruy Barbosa de Oliveira (Brasil/Bahia/Salvador, 1849-1923).

Passaram-se 19 anos desde que li este discurso que Ruy Barbosa preparou para paraninfar a turma de 1920 da Faculdade de Direito de São Paulo (p. 15). Nesse ínterim foram se acumulando reflexões sobre a gravidade de um problema tão familiar ao jurista no contexto do período que passaria a ser chamado de República Velha.

Pergunto-me então: O Brasil de 2024, no que tange à questão, é diferente do Brasil de 1920 segundo um dos maiores intelectuais da história do país?

Antes, o que seria a “bastardia da origem” da lei? Torno dois parágrafos na leitura e vejo uma indicação de Ruy Barbosa quando convida os bacharelandos a refletirem sobre o problema da lei não exprimir o consentimento da maioria, questão que me faz pensar na importância dos costumes serem refletidos nas leis dos estados moderados, em Montesquieu no sexto livro da obra Do espírito das leis, quando analisa problemas de estabelecimento de penas em diversas culturas, em especial quando argumenta que em um ambiente de moderação “um bom legislador dedicar-se-á menos em punir os crimes que em preveni-los; aplicar-se-á mais em fortalecer os costumes que em infligir suplícios” [213] e quando se fala em “fortalecer os costumes”, penso ser indispensável considerar as tradições e a ordem natural que se desenvolvem nas sociedades. A legislação seria então um compêndio de formalidades a serem observadas com base no que é real e pode ser observado no âmbito popular, um fenômeno da maioria em torno de seus valores e como se conduzem nos negócios, nas demais relações sociais, familiares, religiosas, e não um produto de cima para baixo feito para os interesses de elites que possuem a batuta legislativa. Penso também no que Montesquieu adverte sobre a atrocidades das leis impedirem a sua própria execução; “quando a pena é desmedida, muitas vezes se é obrigado a preferir a impunidade” [214].

Então torno a Ruy Barbosa que afirma: “são as minorias, as oligarquias mais acanhadas, mais impopulares e menos respeitáveis, as que põem, e dispõem, as que mandam, e desmandam em tudo” (p. 48). Então, se a execução pode corrigir ou atenuar a “legislação de má nota”, o Brasil, na visão de Ruy Barbosa à época, sofre com a lei feita à margem do consentimento da maioria e com os “horrores da aplicação” (p. 48); esta última parte ainda me parece mais familiar ao momento em que o Brasil atravessa com um poder que não tem competência para legislar, mas se comporta como se tivesse tal prerrogativa.

Ruy Barbosa lembra o apóstolo São Paulo em I Timóteo 8:

Bona est lex, si quis ea legitime utatur

Boa é a lei quando executada com retidão. Leis ruins podem ter seus efeitos amenizados com um executor na virtude e então externa sua interpretação sobre o que escrevera o apóstolo dos gentios, de que “mais vale a lei má, quando inexecutada, ou mal-executada (para o bem), que a boa, sofismada e não observada” (p. 48). Cita Florentino, na Divina Comédia, de Dante Alighieri (nota 12, p. 50), para reiterar que não serão de boa serventia as leis se não existir quem as ampare contra os abusos (p. 48). Lembra que nas democracias “o eixo é a justiça”, que não deve ser “abstrato”, “mas de uma realidade profunda” e alerta sobre os efeitos de um sistema de justiça que não se apegue a essa realidade; “cairá em paralisia, desordem e subversão” (p. 50).

Sigo então a meditar se a justiça no Brasil de 2024 está livre dos apuros suscitados pelo nobre jurista brasileiro e pelo igualmente aclamado jurista francês.

213. Do espírito das leis, pp 94-95. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Jean Mellville.

214. Do espírito das leis, p.100. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Jean Mellville.

13/04/2024 13h23

Imagem: Círculo de Cultura Bíblica

Nearer, my God to thee

Nearer to Thee !

E’en though it be a cross

That raiseth me :

Still, all my song would be,

Nearer, my God to thee –

Nearer to thee !

Obra: Nearer, My God, to Thee. Em Hymns and Anthems, de William Johnson Fox (UK/England/Wrentham, 1786-1864). Charles Fox, 1841, London. Public Domain. Courtesy of the Cyber Hymnal em hymnary.org. De Sarah Fuller Flower Adams (UK/England/Harlow/Old Harlow, 1805-1848) e Edward Bickersteth.

Mais Perto Quero Estar – por pastor Abdoral

Do alto da montanha nesta sabatina tarde medito ao som de Mais Perto Quero Estar pela Igreja Memorial Batista de Brasília. O hino original em inglês tem a belíssima letra da poetisa britânica unitariana Sarah Flower Adams, que se inspirou na escada do sonho de Jacó (Gênesis 28:12-13). A música é do americano Lowel Mason (1792-1972) [212]. Tornou-se icônico fora dos meios “protestantes” quando tocado no Titanic cuja melodia fez parte do filme de James Cameron (1997) em cenas do naufrágio.

Do hino ao texto do meu amigo de infância da última quinta (11), fiquei a pensar nas entrelinhas deixadas por ele quando se refere à ausência da atmosfera do sagrado “em algumas igrejas ‘protestantes'”:

Primeiro, as aspas para protestantes me inclinam a coadunar com o anacronismo do termo e assim prefiro o “católico de rito não romano” para definir cristãos normalmente chamados de “evangélicos”, visto que todo católico romano confessa uma fé herdada da igreja primitiva que foi apostólica e evangélica, e todo cristão faz parte de uma igreja “inteira” (sentido primitivo para “católica”) como corpo de Cristo e, neste aspecto, não se trata de uma instituição social e sim, espiritual, universal, de crentes. Além do mais, o termo “reformado” aplicado ao lado “protestante” me parece impreciso, visto que a igreja romana também passou por reformas ao longo de sua história.

Em segundo lugar, a atmosfera do sagrado na fé católica romana é fruto de riquíssimas tradições que atravessam dois milênios e compõe uma liturgia onde os sinais externos da graça divina definem esse invólucro, sendo a transubstanciação uma doutrina chave para se entender porque os católicos romanos adoram a hóstia consagrada. Muitos “protestantes” desprezam esse ponto fundamental da missa porque não entendem – ou se recusam a entender – que a celebração católica romana consolida uma forma mais prática de adoração e abertura à experiência de comunhão com Deus. Esses sinais externos dão a atmosfera que Tillich se referiu e explicam os sentimentos que o meu amigo infante se permitiu ao observar o ambiente sacro romano. Afirmo “uma forma” que é menos metafísica do ponto de vista de uma outra, e aqui essa “outra” me refiro a que é celebrada por “católicos não romanos”, os assim ditos “protestantes” que celebram uma fé cristã sem o que Karl Barth apontou como analogia entis, sendo então diferente mediante a transubstanciação romana. Digo “diferente”, sem intenção de entrar no mérito de ser “melhor” ou “pior”, simplesmente é uma experiência de fé diversa onde a presença se pauta na internalização de crenças no indivíduo, não que os católicos romanos não experimentem essa experiência interior na fé que cultivam, mas tão-somente que os “protestantes” vivenciam uma fé que se desenlaça apenas por meios intangíveis, abstratos ou, em um sentido mais direto, é um fenômeno do ser que pode se relacionar com elementos simbólicos no mundo material como consequência, mas não o contrário.

O católico romano tem meios tangíveis para iniciar sua experiência de celebração na fé; os “protestantes” utilizam recursos intangíveis com esse propósito; católicos romanos celebram uma fé materializada, sendo mais prática e objetiva, enquanto os “protestantes” caminham por uma trilha que já se inicia metafísica, embora cultiva alguns poucos símbolos, sendo assim uma fé mais alegórica enquanto mais subjetiva, pois depende muito da percepção e da interpretação do crente (talvez daí se derive a multiplicidade de confissões em comparação com a fé romana). Se católicos romanos e “protestantes” entendessem melhor certas razões de suas respectivas fés e que as diferenças não significam nada além de formas distintas de se experimentar a espiritualidade, certamente se respeitariam mais, enxergariam que o proselitismo que alguns costumam adotar é uma coisa vazia e entenderiam que a outra fé tem seu valor como reflexo de uma experiência dinâmica e plural de vida com Deus.

Então, em uma igreja católica a presença de Deus sendo tão objetiva, provoca forte impacto nos fiéis abertos a esse tipo de experiência espiritual, mas isso não significa que a presença divina esteja limitada a essa concepção teológica litúrgica. É verdade que em muitas igrejas “protestantes”, a falta dessa objetividade romana muitas vezes acaba em um vazio; os templos carecem de arte, faltam-lhes representações que falem a Palavra de Deus de forma poética, e nessa carência, pode ocorrer o problema do desejo humano se tornar evidente, de se auto afirmar, de se entreter (pode ser por aí uma explicação dos templos não raramente escurecidos como se fossem teatros, cinemas, muitas vezes se parecendo com boates); é o ser humano em busca de algum prazer no centro e não disposto à presença de Deus; é o ser humano gemendo por suas coisas efêmeras e não um coração quebrantado sem esperar desse encontro nada além da plenitude do conforto de estar ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo, a degeneração do culto em muitas igrejas “protestantes” não anula a possibilidade de uma atmosfera do sagrado ser formada mediante uma fé que possa se repensar, amadurecer e internalizar a busca de uma presença que agracie e envolva o ambiente.

Seja no rito católico ou em cultos “protestantes”, diversos são os caminhos para se estar mais perto do Autor e Consumador da fé.

Mais perto de Ti, ò Deus quero estar, cada vez mais perto de Ti, encerro a entoar em português na versão do HCC [212]:

Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti

mesmo que seja a dor que me una a Ti

Sempre hei de suplicar: mais perto

quero estar, mais perto quero estar,

meu Deus, de Ti!

212. Ver o Hinário para o Culto Cristão. Hino 399, edição cifrada. BomPastor, 1997, Rio de Janeiro.

12/04/2024 22h52

Imagem: Al Jazeera

“Jihad means the conquest of all non-Muslim territories. Such a war may well be declared after the formation of an Islamic government worthy of that name, at the direction of the Imam or under his orders.[…]”

Obra: The Little Green Book. Selected Fatawah And Sayings of The Ayatollah Mosavi Khomeini. I. 1

Islam as a Revolutionary Religion. Bantam Books, 1985. Traduzido para o inglês por Harold Salemson. Do Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini (Irã/Khomeyn, 1902-1989).

Recife, agosto, 1994 – Foi pela economia que comecei a estudar essa personalidade do islamismo xiita, por conta do segundo choque do petróleo que a revolução por ele liderada provocou em 1979 e deixou os EUA em apuros em um processo de elevação de preços que se estendeu até 1986. Quando Khomeini estava para os gráficos do choque, ZW me falou que o islã é uma “religião revolucionária”, termo que logo associei ao que me era mais familiar à época: o socialismo marxista. Para um jovem de 19 anos que não entendeu bem o que ele queria dizer com “religião revolucionária”, restou a concepção do Ayatollah como um líder político-religioso assustador quando fui além dos efeitos econômicos que o seu regime provocou e me deparei com seus pronunciamentos contra o ocidente, entenda-se, com maior ênfase nos EUA, e sobretudo os “infiéis”.

A coletânea de fataawa e ditos do Ayatollah, chamada de O pequeno livro verde, veio-me em tempos pandêmicos, sendo uma demonstração de um islamismo que não cabe, penso, como maior referência para a compreensão dos muçulmanos, mas no ocidente, onde figuras como Khomeini ganharam notoriedade nas hipérboles que as narrativas da política costumam adotar para induzir o publico leigo para a generalização de “todo muçulmano ser isso ou aquilo”…

A separação entre religião e estado não faz parte da visão de mundo muçulmana, penso em relação a uma sociedade sob governo islâmico, onde não há expectativa de tolerância com outros credos. Penso agora em sociedades pluralizadas de credos e valores e não consigo imaginar como o islã ficará em termos predominantes. Uma coisa me parece óbvia, não será possível conviver socialmente com a visão de Khomeini que remonta, por exemplo, ao conceito de “impuro” a todo aquele que não confessa Allah e seu profeta e que por isso deve ser tratado como “excremento” (p. 28).

O trecho desta Leitura me remete à visão mais tipicamente xiita e radical relacionada com o tema da jihad que, por definição na obra, significa “a conquista de todos os territórios não-muçulmanos. Uma guerra que pode ser declarada após a formação de um governo islâmico digno desse nome, sob a direção do Imam, sob suas ordens. Será dever de todo homem adulto saudável se voluntariar nesta guerra de conquista a fim de colocar a lei do Alcorão no poder de um extremo ao outro da terra” (p. 1).

11/04/2024 22h35

Imagem: acervo pessoal

“[…] quando vocês entram numa igreja católica vazia – como acontece ao viajarem por países europeus, uma vez que são lugares de grande interesse – logo percebem que se trata de um lugar especial com sua atmosfera sagrada.”

Obra: História do Pensamento Cristão. Capítulo IV. Catolicismo Romano de Trento ao Século XX. E. Sacramentos. ASTE, São Paulo, 2000. Tradução de Jaci Maraschin. De Paul Johannes Oskar Tillich (Alemanha/Starzeddel, 1886-1965).

Milano, 2018, dezembro – Recordação de minha primeira visão (imagem) quando entrei na Catedral de Milão, registrada por minha esposa. Um sentimento familiar me veio em relação ao trecho desta Leitura de Tillich, apreciada em 2004, de algo dito não por um fervoroso católico, mas por um dos teólogos protestantes mais importantes do século XX, o que pode surpreender muitos.

O silêncio, a beleza e a sacralidade que sinalizam o lugar de celebração de uma fé “onde Deus habita nas vinte quatro horas do dia”; na fé católica “Deus está sempre lá, de modo bem definido, no altar”, afirma Tillich (p. 218) ao abordar neste tópico os sacramentos, em especial a doutrina da transubstanciação; “o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo depois da consagração”, e assim explica no contexto do trecho que destaquei para enfatizar a diferença da atmosfera de uma igreja católica em comparação com uma igreja protestante. A presença de Cristo pela transubstanciação demarca o sentido católico e reflete na visão do altar que impacta os fiéis, penso, enquanto em uma igreja protestante, afirma Tillich em relação à presença que se celebra conforme a fé (penso aqui como um “protestante”).

Por um tempo refleti sobre essa provocante comparação do simbolismo protestante com o realismo da fé católica na presença de Cristo na eucaristia e os efeitos do altar que envolve todo o lugar; Tillich concluí que em igrejas protestantes “nada disso acontece. É por isso que as tentativas de algumas igrejas protestantes de permanecerem abertas para oração e meditação, durante o dia, não têm o mesmo efeito. Mas nas Igrejas Romanas, algo aconteceu e seus efeitos estão ainda lá – a presença do próprio Deus, do corpo de Cristo, sobre o altar” (p. 218).

Estava indo ao seminário em 2006 e bateu um saudosismo dos 16/17 anos de idade quando trabalhava em dois turnos e caminhava pela “Veneza Brasileira” para as aulas do ensino médio à noite, de maneira que andar pelo centro do Recife em um final de tarde tinha um significado especial e nessa experiência decidi entrar na Basílica de Nossa Senhora do Carmo (talvez, inconscientemente por conta dessa leitura de Tillich). Quando estive na Catedral de Milão me lembrei dessa experiência; o silêncio, o altar, a nítida demarcação para se separar do mundo lá fora. O mesmo sentimento tive ao entrar na Sacré Coeur em Montmartre (2020), na Capela Sistina (2019), na Basilica di San Francesco in Assisi (2018) e quando pude observar a Matriz na cidade onde resido, Vitória de Santo Antão; não importa a cultura, o país, a atmosfera romana se estabelece sendo a mesma. Em Torino experimentei a mesma sensação na Real Chiesa di San Lorenzo (2023). Em minhas viagens pela Europa, gosto de visitar igrejas antiguíssimas regadas a um silêncio e uma contemplação do sagrado que se dá pela crença na presença de Cristo. Percebi o quanto essa atmosfera abre boas conversas com Deus e refleti, Tillich tem razão. Outra constatação pessoal se deu quando estive na Santa Francesca Romana (2022), basílica do século IX em Roma e parei para meditar mais uma vez naquele silêncio nos fiéis e membros do clero, regado a um fundo musical que acolhe turistas de um lado para o outro; linda discrição de passantes em meio a riqueza imensa em arte sacra e, por um instante, pensei no vazio e na falta dessa atmosfera do sagrado em algumas igrejas “protestantes”, não apenas da aversão à forma sacramental e na arte (confundida com “idolatria”), não raramente, preenchidas com uma indiferença sobre o significado do local de culto, seja na forma de uma indiferença que enaltece o indivíduo, seja por atividades que, aparentemente, servem mais para o entretenimento de seus frequentadores.

10/04/2024 00h02

Imagem: acervo pessoal

“¿No es un inconveniente preferir la patria a la libertad?”