Mulheres-übermensch

Übermensch, termo usado pelo filósofo do martelo, Nietzsche, e que é mal traduzido como “super-homem”, aqui, pelo meu amigo de infância, ganha uma ideia subversiva diante da auto afirmação do masculino: mulher-übermensch; eis o ser humano mulher que dá saltos em um fio de picadeiro sob um abismo, para atravessar o tempo e vencer dilemas.

Pastor Abdoral Alighiero.

31/03/2025 22h52

Imagem: wikipedia.org

aux deux flammes (1640),

de Georges de La Tour

(1593-1652)

“[…] Essa distinção, por si só, define Maria como uma mulher independente, sem conexão com um homem. […]”

Obra: Maria Madalena: A verdadeira história. Capítulo 1. Versões e desconstruções de uma imagem. Mas, então, quem foi Maria? Planeta, 2024, eBook Kindle. De Rodrigo Silva (Brasil).

Talvez Maria Madalena tenha sido a mulher mais difamada na história da fé cristã. Lembro-me de um sermão em que toda a construção de arrependimento, desenvolvida pelo pastor, foi baseada no arquétipo da “prostituta arrependida”. O problema é que nos evangelhos canônicos não há qualquer referência a tal situação atribuída à Magdala (p. 8). Quem sabe esteja mais para uma fake news a partir de uma maldosa intepretação (p. 55) sobre uma homilia do Papa Gregório I (591), provavelmente proferida com uma intenção piedosa e muito próxima a do pastor em seu sermão no tempo de minha juventude: enaltecer a transformação de vida e a garantia do perdão de Cristo.

O pastor, professor e arqueólogo Rodrigo Silva me fez lembrar nesta experiência de Leitura (p. 171) de um estresse hermenêutico que tive na saída da biblioteca do seminário, lá pelos idos de 2006, com um colega que ficou indignado quando afirmei que “a prostituta Maria Madalena não passa de fantasia criada no complexo sexualmente mal resolvido do escopo cristão, o mesmo onde mora a medonha resistência à ordenação de mulheres, cuja sala ao lado se encontra a ideia deprimente da ‘mulher submissa’ e outras formas de misoginia velada, subliminar”. Essas interpretações são, para usar um eufemismo, anacronismos culturais derivados de leituras engessadas, estáticas (que pararam no tempo) do Novo Testamento a ignorar que as sociedades, pelas quais as narrativas foram produzidas, estavam regidas por valores que não fazem mais sentido para o tempo presente, e assim não cabe, por exemplo, ver com normalidade a redução da mulher, bem como não faz sentido a servidão (prática não contestada pelos cristãos primitivos). Quando percebi isso, por volta de 2004, comecei a entender um pouco melhor a gravidade de distorções entre princípios e costumes que ocorrem em igrejas evangélicas.

Então torno à mulher-übermensch que encerra essa série, e eis que o interlocutor estava a repetir a lenda da prostituta, termo pelo qual atribuiu αμαρτωλος (hamartolos), quando seria πόρνη (pornê), inexistente nos textos canônicos. Falamos então sobre outra Maria Madalena fora das narrativas canônicas: a “esposa” de Jesus na adaptação de Dan Brown em O código da Vinci (p. 19). Desde que me deparei com esta obra, nada vi além de um romance mediano que pega carona no poder de sedução de teorias da conspiração combinadas com fraudes textuais (p. 58) e ideias possivelmente recontadas em um estilo popularesco [326], apesar de Dan Brown tentar convencer seus apaixonados leitores do contrário.

Maria Madalena está mais para a mulher disruptiva, acima de seu tempo, com uma força incomum no jeito de ser; parece não ter laços parentais, sem filhos nem maridos e está determinada diante de si mesma enquanto faz parte de um grupo de pessoas muito próximas a Jesus de Nazaré, entre os discípulos mais íntimos (chama-o de Rabboni). As narrativas indicam que ela fora “independente”, conforme aponta Rodrigo Silva no trecho (p. 22) desta Leitura. Além dessa posição pioneira, Maria Madalena tem enorme importância nas narrativas, pois é mencionada como testemunha nos momentos mais importantes dos Evangelhos: a crucificação e a ressureição de Cristo.

Essa autonomia em Maria Madalena me soa um tanto subversiva à época e talvez esteja neste ponto o interesse em reduzi-la ao longo das tradições que a sucederam. Veja nela uma síntese da emancipação da mulher ao longo do tempo desde o advento do Evangelho de Cristo. Seu destaque revela o pioneirismo dos escritores do Novo Testamento, diante de uma sociedade marcada por um judaísmo rabínico tradicional que marginalizava a presença feminina nos atos mais solenes da fé institucionalizada.

Por fim, uma interpretação que considero muito interessante dela pode ser conferido na série The Chosen, onde se junta à nossa humanidade pecadora, às vezes na solitude, consciente das falhas, em torno de dilemas, fragilidades, enquanto restabelecida, revigorada, aos pés de Cristo; belíssima.

326. 22/05/2023 22h12

30/03/2025 10h12

Imagem: EBC

“Yesterday, a star said

to the little light in my heart,

We are not just transients

passing.

Do not die. Beneath this glow

some wanderers go on

walking.

You were first created out of love,

so carry nothing but love

to those who are trembling.

One day, all gardens sprouted

from our names, from what remained

of hearts yearning.

And since it came of age, this ancient language

has taught us how to heal others

with our longing,

how to be a heavenly scent

to relax their tightening lungs: a welcome sigh,

a gasp of oxygen.

Softly, we pass over wounds,

like purposeful gauze, a hint of relief,

an aspirin.

O little light in me, don’t die,

even if all the galaxies of the world

close in.

O little light in me, say:

Enter my heart in peace.

All of you, come in!”

Obra: Not Just Passing. Mizna Online, December 5, 2023. Traduzido para o inglês por Huda Fakhreddine. De Hiba Kamal Abu Nada (Arábia Saudita/Meca, 1991-2023).

A poetisa e romancista Heba Abu Nada foi morta em um bombardeio do Estado de Israel em Khan Yunis, no início da ofensiva [323] em outubro/23. Talentosa escritora, tinha estudado bioquímica na Universidade Islâmica de Gaza onde concluiu um mestrado em nutrição clínica. Em 2017 seu romance de estreia Oxygen is Not for the Dead foi publicado, o que lhe rendeu o segundo lugar no Prêmio Sharjah de Criatividade Árabe.

A pintora Heba Zagout [324] foi outra artista palestina morta no início da contraofensiva do Estado judeu. Refaat Alareer [325], poeta, escritor e professor, outra vítima. Crianças, mulheres, idosos, pais, mães de família, poetas, artistas, mortos por degenerados que afirmam fazer justiça sobre terroristas enquanto seus mísseis matam civis inocentes em Gaza.

O poema Not Just Passing me causa fascínio pelos traços do que chamo de “sentido existencial pela transcendência”.

You were first created out of love,

so carry nothing but love

to those who are trembling.

Do amor em que fui criado, eis o que me basta para me conduzir na vida, entre as feridas do mundo, pelas quais fazemos parte e sofremos:

Softly, we pass over wounds,

like purposeful gauze, a hint of relief,

an aspirin.

A vida que se volta ao amor-criador encontra sentido por uma “pequena luz” no coração”, aqui, medito, da transcendência, do olhar além da materialidade que concretiza os dramas, as dores do viver, de maneira que esse olhar transcendente ilustra que a caminhada não se resume em si mesma; não sou apenas um transeunte, um andarilho nessa vida. Inspirado sob esse brilho pequenino que há dentro de mim, uma dádiva de amor intimamente versada em minha criação, sigo na caminhada “passando sobre as feridas, como uma gaze suave, um olhar de alívio” e assim rogo para que essa luz sublime esteja sempre comigo e que essa experiência envolva tudo e todos que se aproximarem:

O little light in me, say:

Enter my heart in peace.

All of you, come in!

323. Ver matéria no link da imagem.

324. The Guardian: A painter, a poet, a novelist: the artists being killed in Gaza

325. 08/10/2024 00h01, ver Al Jazeera: Poet, professor and writer, Refaat Alareer killed in Israeli strike

29/03/2025 16h10

Imagem: SESC-SP

“Este não é o momento de falar dessas coisas”

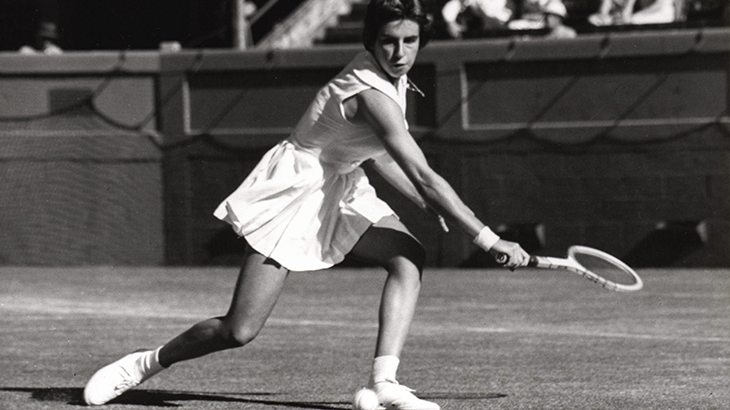

Obra: Maria Esther Bueno: eficiência e competitividade no tênis [320]. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 29(2): e79453. De Giovanna Garcia Ticianelli e Helena Altmann.

Maria Esther Andion Bueno (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1939-2018) acumulou 19 títulos de Grand Slam, tendo quatro títulos do US Open (1959, 1963, 1964 e 1966), um dos mais tradicionais. Com 19 anos de idade ela já era a número 1 do tênis mundial (temporada de 1959), o que se repetiu em 1960, 1964 e 1966 [321].

A primeira vez que escutei seu nome foi em uma partida transmitida pela extinta TV Manchete em meados dos anos 1980, de outra mulher-übermensch: Martina Navrátilová (1956). A tcheca me deixava fascinado pela velocidade no saque e a personalidade forte dentro e fora das quadras. Navrátilová tratava abertamente sua homossexualidade em um tempo bem mais permeado de preconceitos que o atual. Eu, menino, só pude entender melhor alguns anos depois a grandiosidade dela perante um mundo tão hipócrita, no entanto, quando assistia às suas exibições algo forte me era passado em seu semblante.

Retrocedo quase três décadas no tempo e eis que a mulher-übermensch Maria Esther Bueno ganhava destaque na crônica europeia por seu jogo que “rompia com o tradicionalismo”, era “quase masculino”, marcado pela eficiência; “violento”, “agressivo” (p. 5), Lance Tingy escreveu no Daily Telegraph: “A potência de seu golpe é comparável a de um homem” (p. 6). Fora de série, Esther Bueno treinava corrida e se preparava jogando com homens (p. 9), no entanto, seu tênis foi dialético, pois “também era relacionado à leveza e à sutileza de movimentos” (p. 10). A feminilidade combinada com uma explosão incomum que marcou a tenista-übermensch brasileira, lembrava a lendária francesa Suzanne Lenglen nos anos 1910 e 1920. Curiosamente, a técnica e a eficiência de Esther Bueno eram associadas à potência masculina, no entanto, o seu emocional em quadra, às vezes instável, era associado ao feminino, apesar desse tipo de problema também ser notório entre homens (p. 7).

No trecho (p. 6) desta Leitura, aparentemente banal, sem relevância, se trata de uma resposta dada por Esther Bueno em uma entrevista em 1959 [322] quando lhe perguntaram se ela tinha namorado. Às vezes somos induzidos a pensar que o besteirol na mídia, sobretudo em jornalista do mainstream, é coisa recente. Nem tanto… Uma jovem tenista bem sucedida, pautada pela eficiência, focada nos treinamentos e nas competições hoje pode ser algo comum, mas na época de Esther Bueno foi um caminho para desbravar, e o sucesso feminino em um ambiente esportivo dominado por homens era algo um tanto desconcertante para os machistas de plantão. Eis que o fora bem dado, ao estilo de seus golpes fulminantes com a raquete, começa a ganhar um significado maior: “[…] a tenista era questionada sobre possíveis namoros. Isso demonstra a fragilidade em lidar com a possibilidade de uma mulher ter bons resultados no esporte, com um jogo ofensivo e de maneira independente. A tenista brasileira costumava não responder a essas questões e dizia preferir falar sobre o tênis e seus jogos”, comentam as autoras deste artigo (p. 6).

320. TICIANELLI, Giovanna Garcia; ALTMANN, Helena. “Maria Esther Bueno: eficiência e competitividade no tênis”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 29, n. 2, e79453, 2021.

321. Ver matéria no link da imagem.

322. p. 6., menção a O ESTADO DE SÃO PAULO, 03/07/1959, p. 16.

28/03/2025 22h47

Imagem: Eternal Perspective Ministries

“By Thursday, the eighth of June, I was missing home. It was summertime, my favorite season of the year, and I longed for the security of my favorite tree—not just any tree, but my tree.”

Obra: Fire Road: The Napalm Girl’s Journey through the Horrors of War to Faith, Forgiveness, and Peace. Chapter 1. Transg Bang, Vietnam. War? What War?, Tyndale Momentum, 2017, Carol Stream. De Phan Thị Kim Phúc (Vietnã/Trảng Bàng, 1963).

Naquele 8 de junho de 1972, a menina número 6 [319], Kim Phúc, aos oito anos de idade, estava com saudades de casa. Era verão, sua estação favorita e ela queria aproveitar o dia para ficar sob a sua árvore preferida, onde se sentia segura, mas estava em um país em guerra contra o sul vietnamita no auge da Guerra Fria entre o sombrio e malévolo Império Americano e a igualmente sombria e malévola União Soviética, Estados não raramente romantizados em nosso tempo.

Havia dois dias que tinha se rompido a rotina familiar da menina Kim Phúc. Ainda estava escuro quando sua mãe sussurrou: “Venha, precisamos ir” (p. 12). O Viet Cong passou a noite toda na propriedade da família. Suas tropas “desnutridas” se organizavam na intenção de cavar túneis mais próximos da estrada principal para uma operação, quando sua mãe, mulher destemida (p. 22), determinada ao enfrentamento para proteger suas crianças, percebeu que o lugar não era mais seguro. Foram de imediato impedidas por um comandante comunista que não queria chamar a atenção do inimigo pró americano. Após o sinal autorizando a saída, a família deixou o lar às pressas, apropriado pelo Viet Cong.

A crueldade da guerra passou a ser uma realidade próxima para a menina de número 6; “minha família se mudou para o conforto e a familiaridade do nosso templo local […] uma escolha lógica para um esconderijo, dada a importância que tinha para nossa vila” (p. 13). CaoDai, um templo ecumênico por excelência, penso, por reconhecer todas as religiões como tendo “uma mesma origem divina” (p. 15), tornou-se o novo lar que tão logo faria parte de um alvo para um sinal, por uma granada de fumaça em “roxo brilhante e dourado”, para que o piloto do lado sul-vietnamita jogasse as bombas.

A menina Kim Phúc foi envolvida pelas chamas e saiu desesperada pela estrada. O momento foi registrado nas lentes do fotógrafo Huynh Cong Ut da Associated Press. Kim Phúc lutou contra as sequelas das queimaduras e venceu. Hoje é uma senhora convertida à fé cristã e a foto que entrou para a história, outrora difícil de ser vista para ela por muito anos, passou a ser um sinal de superação e propósito de vida em seus trabalhos de apoio a vítimas civis de guerras.

Lembro-me que a primeira vez que vi a foto foi em uma revista em 1987. O tema da Guerra do Vietnã tinha ganho destaque por causa do filme Platoon (1986), que eu só pude assistir alguns anos depois em uma fita VHS de locadora. Também me lembro de ter pedido para ir ao cinema com o meu pai mas, por causa da idade, não permitiu; o filme contêm cenas perturbadoras. No mundo real, a foto da menina Kim Phúc nua, em prantos, correndo pela estrada e com o corpo queimado, foi a primeira grande referência que tive do quão devastadora é uma guerra. Inclusive eu ainda tenho dificuldade para revê-la.

O que aconteceu com a menina Kim Phúc atesta uma repetição de tragédias onde os conflitos armados incluem atentados a inocentes; foi assim no Vietnã, é assim hoje na Ucrânia, em Gaza e em qualquer lugar onde o poder político revela sua face mais destrutiva.

319. “Em famílias grandes como a nossa, usar números é mais fácil para lembrar do que nomes. Eu sou a Número 6” (p. 3).

27/03/2025 23h10

Imagem: The King Center

“You know, that whatever you do, you have my backing.”

Obra: The Autobiography of Martin Luther King, Jr. 7. MONTGOMERY MOVEMENT BEGINS. Warner Books, 1998, New York. Editada por Clayborne Carson (EUA/Nova York, 1944). De Martin Luther King Jr. (EUA/Geórgia, 1929-1968).

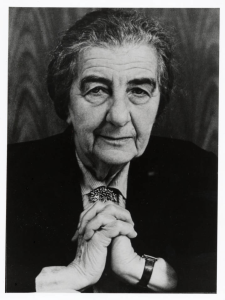

Coretta Scott King (EUA/Alabama/Heiberger, 1927-2006), a extraordinária senhora de Martin Luther King Jr. (1929-1968), a mulher que teve papel fundamental na vida e nos discursos do pastor batista Nobel da Paz em 1964.

No trecho (p. 64) desta Leitura, a resposta que deu ao marido, após saber que ele tinha sido eleito presidente da nova associação em Montgomery; “ela parecia imperturbável com o possível perigo que correríamos em minha nova posição”, afirma dr. King em sua autobiografia, quando então ouviu de sua destemida esposa: “Você sabe que faça o que fizer, terá meu apoio” (p. 64).

Após o atentado em que uma bomba foi arremessada para dentro da residência enquanto o casal King e o bebê dormiam, ao receber a visita do pai, atordoado com as notícias que corriam e pronto para levá-la com o bebê em segurança, na expectativa de que a situação seria contornada, Coretta respondeu: “Sinto muito, pai, mas não posso deixar Martin agora. Devo ficar aqui com ele nessa luta” (p. 42).

Tentei imaginar os sentimentos de Coretta no momento em que o marido redigia o texto para o telegrama [318] de condolências a Betty Shabazz (1934-1997), viúva, após o assassinato de Malcolm X (1925-1965). Pensei em como administrou o psicológico diante da mesma ameaça constante, além do leviatã à espreita, na forma do FBI a persegui-los, como se já não bastasse o mundo degenerado do racismo institucionalizado que enfrentavam.

“Minha devotada esposa”, afirma dr. King, “tem sido uma fonte constante de consolo para mim em todas as dificuldades. Em meio às experiências mais trágicas, ela nunca ficou em pânico ou emotiva demais”, e segue o pastor: “Minha esposa sempre foi mais forte do que eu durante a luta. Embora ela tivesse certos medos e ansiedades naturais em relação ao meu bem-estar, nunca permitiu que essas coisas atrapalhassem minha participação ativa no movimento […] Estou convencido de que se eu não tivesse tido uma esposa com a coragem, força e calma de Corrie, eu não poderia ter resistido às provações e tensões em torno do movimento” (p. 46).

318. 28/04/2024 11h08

26/03/2025 21h14

Imagem: Teatro Bom Jesus

“O que significa exatamente ‘pensar em Deus’?”

Obra: A lógica e a inteligência da vida: Reflexões filosóficas para começar bem o seu dia. Para que Deus seja visível ao mundo. Paidós, 2022, eBook Kindle. De Lúcia Helena Galvão Maya (Brasil/Rio de Janeiro/Rio de janeiro, 1963).

Eis um momento da leitura em que parei para meditar. A professora de filosofia da “Nova Acrópole Brasil” oferece ao leitor uma forma acolhedora de abordar questões filosóficas e nela enxergo uma síntese do que penso sobre a arte de lecionar.

Galvão abre o capítulo com uma experiência pessoal que me é muito familiar. Quando estou diante de uma batalha com problemas se entrincheirando, de maneira que vou ficando cada vez mais encurralado e diminuto, voltar meus pensamentos para Deus é o que me mantém vivo, digo, possibilita-me ficar ativo, reflexivo, sereno, lúcido, em uma harmonia da razão com a sensibilidade. É quando encontro paz no meio do caos.

Quando lembra de Helena Blavatsky, Galvão me fez lembrar também de um sermão que escutei lá pelos idos de 2001, na Catedral da Santíssima Trindade, quando o reverendo Paulo Garcia afirmou que “há lugares que somente Deus pode estar conosco”. Torno à professora Galvão que, em sua experiência em um jardim, quando entendeu como uma gota d’agua sinaliza a existência do oceano, também me fez pensar no que há pouco tempo escutei de um amigo cliente. Ele se encontrava apavorado com o acúmulo de problemas no escritório e então me contou o que aconteceu quando decidiu experimentar o que lhe tinha sugerido: “pensar somente em Deus”.

Não se restringe a rezar ou orar. Não importa a religião, tampouco se o pensante for ateu. Deus está acima dessas coisas. Pensar em Deus é uma ruptura do cotidiano que nos amassa para tornar possível um encontro com Ele. Pois bem, o jovem tinha falado sobre um jardim que fica ao lado do escritório, e após mais uma jornada em que estava atormentado, enquanto começava a pensar somente em Deus, de repente deixou a sala e se viu entre as flores. A singeleza do jardim diante de um mundo indiferente, a sua beleza se sobrepondo às superficialidades do cotidiano, revelaram como o falar de Deus ocorre nas coisas simples e normalmente esquecidas.

Ele percebeu que o “pensar em Deus” se intensificou na medida em que tomou consciência de que o incontrolável, que gera ansiedade, deve ser entregue, pela fé, à razão do pensamento; Deus, a fagulha do inexplicável dentro de nós, o completamente outro ilustrado por Barth, e quanto se aproximava do jardim, sem que tivesse planejado em fazê-lo, notou que a angústia se desfez e, ao olhar para as flores, a única imagem que tinha enquanto corria o pensamento, do “nada” começou a tocá-las de maneira que os ruídos que o cercavam e os pensamentos automáticos autodepreciativos foram vencidos, e assim deram lugar a uma paz além de sua compreensão. Tudo o que não é humano foi neutralizado por um encontro, entendo, que define o significado do “pensar em Deus”.

25/03/2025 23h13

Imagem: Vatican News

“Mesmo se me arrancásseis os membros e me separásseis a alma do corpo, eu nada vos diria. E se eu vos dissesse alguma coisa, depois eu diria que vós me forçastes a fazê-lo”

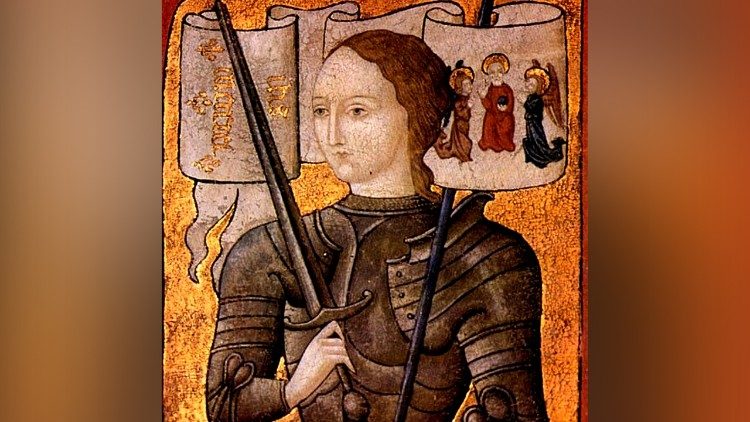

Obra: Joana D’Arc, a mulher forte. 7. “Jesus!”. Paulinas, 1996, São Paulo. Tradução de Jairo Veloso Vargas. De Régine Pernoud (France/Château-Chinon, 1909-1998).

Joana D’Arc (France/Domrémy, ?-1431), a jovem líder camponesa incomodava poderosos na Guerra dos Cem Anos e antecipou em seu estilo forte e destemido, certos traços do feminismo moderno. Seu julgamento usou como pretexto a Inquisição em um processo cheio de irregularidades.

Apesar de ser taxada apenas como um símbolo da dita “idade das trevas”, havia na Inquisição, a princípio, a ideia do que hoje se chama de “devido processo legal”, o que envolvia o direito de defesa perante um juízo para evitar o que se temia da justiça de praça, sumária, popular, sobre os considerados “hereges”. Porém, no caso da camponesa Joana, afastou-se desse propósito.

Afirma Pernoud que “intencionalmente, os inquisidores passavam de um assunto a outro, de uma questão a uma pergunta estranha à anterior, a fim de desconcertar a acusada” (p. 137). Porém, Joana demonstrava uma memória surpreendente lembrando os inquisidores de questões as quais já tinha esclarecido (p. 138).

Na fase de instrução, foram apresentadas questões rebatidas por Joana como falsas; a sétima continha a acusação de ela usava uma mandrágora no peito como uma espécie de amuleto para obter riquezas. Foram inseridas questões em torno de sua forma masculina de se vestir para cavalgar (p. 139), com provocações sobre as “vozes” que ela afirmava escutar (p. 140), além do porte de armas e o corte de cabelo, curto (p. 146), considerados inapropriados para uma mulher, entre diversas acusações. Até mesmo a carta de abjuração, segundo Pernoud, com as acusações lidas para Joana, teria sido adulterada ou simplesmente substituída por outra (p. 147) em relação à que fora considerada no processo.

No trecho (pp. 144-145) desta Leitura, afirma Pernoud sobre o contexto: “ameaçaram-na com torturas. Conduziram-na a uma alta torre do castelo de Rouen”. Entre fraudes processuais e a resistência da ré, no dia “30 de maio de 1431, Joana viu entrar em sua cela dois frades dominicanos, encarregados de

prepará-la para a morte na fogueira que estava sendo apressadamente preparada na praça do Mercado Velho” (p. 151). Foi tudo muito rápido, e no mesmo dia a execução de Joana se deu na fogueira (p. 153). Sua última palavra: “Jesus!” (p. 155).

24/03/2025 22h35

Imagem: NA CABANA DE GONZAGÃO!

– Então tu agora é valente, anda armado e tudo? Quer até matar homem. E bebeu, hein? Pois vamos ver se tu é valente mesmo!

Obra: Vida do Viajante: A Saga de Luiz Gonzaga. Capítulo I. Editora 34, 1996, São Paulo. De Dominique Dreyfus (France/Poitiers).

“Talvez tenha sido a pisa (p. 54) mais famosa do sertão”, afirmei. “Pisa?, o que é isso?”, um cliente do sul me perguntou enquanto falava brevemente sobre o primeiro capítulo desta biografia. Quando falei da cena do filme Gonzaga – De Pai pra Filho (2011), que ele tinha assistido, em que o então adolescente Luiz, o filho de Januário, apanha de dona Santana, a mãe, ele entendeu.

Risos em mais uma do dicionário de nordestinês.

Ana Batista, dona Santana, nasceu em 1893. Foi a quarta filha de uma união desaprovada pela família Alencar, do filho José Moreira Franca com Ifigênia, filha de dona Januária que chegou a fazenda Caiçara tentando recomeçar a vida, fugindo de uma epidemia de cólera ocorrida em 1890. A moça formosa, humilde, pobre e preta não agradou a família do rapaz que se apaixonou por ela (p. 28).

A menina Santana perdeu o pai com cerca de seis anos de idade (p. 28). Casou-se com Mestre Januário aos 16 (p. 30). Seguindo a tradição de latifúndios feudais, os donos da Caiçara apadrinharam as crianças, entre elas, o segundo filho da união, Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido em 13 de dezembro de 1912 (p. 31). O pai Januário era o artista da casa. O casal trabalhava duro para manter a família. Mãe Santana puxava a enxada (p. 31), cuidava da roça, exercia a autoridade em casa; “uma mulher de fibra, que educava os filhos com o maior rigor” (p. 34), afirma Dominique Dreyfus. A mãe do futuro Rei do Baião “fiava varanda de rede, coxim pra forrar sela, e corda de caroá”. Aos sábados ela ia então à feira para vender sua produção e comprar mantimentos para o lar. Santana levava duas horas de caminhada e saía de casa às cinco da manhã para regressar somente à noite (p. 34). Lembrou Gonzaga (pp. 34-35):

“Eu tinha uns seis anos e minha mãe voltou da feira com um par de alpercatas para mim. Calcei as alpercatas e saí todo gaboso da casa. […]”

Em 1997 vivi um dos tempos mais difíceis de minha vida. Pensei em desistir de muita coisa. Tinha um cliente produtor rural e durante as viagens para implantar sistemas, fiquei a observar os trabalhadores no roçado. Vi mães com seus filhos ao redor, carregando trouxas de roupas, baldes d’água, carros-de-mão com frutas, verduras, muitas vezes sob o sol escaldante a percorrerem quilômetros no chão batido. Foi quando percebi que poucas coisas neste país se aproximam do espírito de luta e da força do homem da roça e, sobretudo, da mulher do campo, que acumula a tarefa de cuidar dos filhos. De alguma forma, aquelas pessoas em condições tão difíceis me inspiraram a vencer o desânimo que me acometia naqueles dias.

23/03/2025 19h04

Imagem: France 3

“J’ecris comme je cour; encore une fois, c’est pour moi le même mouvement, le même soufle…”

Obra: Le Pied à terre. Entretiens avec Fabrice Lardreau. ÉCRIRE. Athaud, 2022, Paris. De Cécile Coulon (France/Saint-Saturnin/Puy-de-Dôme, 1990).

A resposta da romancista, poetisa e também esportista corredora francesa sobre sua escrita ser “enérgica”, “nervosa”, me fez pensar sobre o que pode significar um texto. Lembrei-me de uma aula do professor de grego, Benedito Bezerra, no tempo do seminário, quando refleti sobre texto escrito, falado, pensado, cantado e, na forma colocada no trecho (p. 62) desta Leitura, o estilo de Coulon reflete algo amalgamado, que pulsa, está no “movimento”, na “respiração”.

Ela explica que pratica a escrita e a corrida com as mesmas prioridades; para não ficar pesada, não usa nada que seja supérfluo, para dar o máximo com o mínimo equipamento (p. 62). Pensei aqui nas lavadeiras de Graciliano Ramos:

“Deve-se escrever da mesma maneira com as lavanderias lá de Alagoas fazem em seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como falso; a palavra foi feita para dizer.” [317]

A lembrar sua tese de mestrado ,que versa sobre esporte, corpo e literatura, quando penso que Coulon escreve enquanto corre, não me restrinjo a uma metáfora. Em outra experiência de leitura, escrevi:

Para Coulon a literatura é uma forma de caminhada, que se torna corrida enquanto faz o corpo se unir à Natureza no sentir os pés na terra em cada respiração; em cada parágrafo, há um fôlego retomado, um disparo contagiante [316].

Mas isso não é simplesmente algo por impulso, entendo, tampouco mecânico quando Coulon afirma que em seu estilo “a relação entre peso e potência, primordial durante a corrida, pode ser transposta para a escrita de romance” (p. 62). Parece aqui uma filosofia de escrita.

Coulon surgiu como uma “romancier prodige“, escutei de um bibliófilo em uma livraria próxima a Galeria Lafayette (2022). Não apenas, pensei, porque seu primeiro romance, Le Voleur de vie, foi publicado quando tinha 16 anos e aos 22 foi a vencedora do Prêmio Mauvais Genbre. Certamente sua precocidade tem a ver com a forma como concebe a técnica da escrita em uma harmonia de corpo, movimento e natureza, a qual me arrisco a chamar de “meta-orgânica”, além de uma característica que percebi em seus textos: uma incomum maturidade combinada com o talento para desenvolver dramas com personagens envoltas ao sofrimento, ativa ou passivamente.

316. 17/10/2024 22h59

317. Linhas tortas. Record, 2005.

22/03/2025 18h02

Imagem: BBC

“So when I returned to school, I still woke up every morning and had breakfast at 7:00 A.M. and then went to the first training session from 8:00 until 11:00. I went to classes from 11:00 until 2:00 P.M. […]”

Obra: Letters to a Young Gymnast. The Disciplined Life. Basic Books, 2004, New York. De Nadia Elena Comăneci (Romênia/Oneşti, 1961).

Eis a rotina (p. 53) da primeira nota dez da história da ginástica artística (Jogos Olímpicos de 1976), e que acumulou cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze:

Café da manhã às 07h00, treinamento das 08h00 às 11h00, seguido de aulas até as 14h00, permanecia por algumas horas (penso, para almoçar e descansar), depois seguia para uma nova sessão de treinos até as 19h30, para em seguida ter o jantar e a lição de casa. O dia se encerrava às 22h00 no dormitório com outras atletas, onde considerava até melhor do que em casa, pois, ao contrário do alojamento, não tinha ninguém para brincar e restavam serviços domésticos, seu pai trabalhava todos os dias, e sua mãe era muito rígida com a organização (p. 60).

Nadia nem tinha completado 15 anos de idade quando assombrou o mundo com uma técnica que surpreendeu os jurados, rendidos com sua perfeição e graciosidade. Lembro-me de um vídeo onde não cabia a nota 10 no placar (terminava no 9.99); a menina excepcional “bugou” o sistema de registro de notas. Uma sequência de notas 10 na mesma edição dos Jogos viria para deixar o mundo da ginástica perplexo.

Um sacerdócio esportivo, penso sobre a disciplina na formação de Nadia. A alimentação era controlada rigidamente: comia carne grelhada, peixe, saladas e frutas, sem pão, nem massa, pois eram proibidos. Recebia um pedaço de chocolate por dia; o médico acreditava que dava energia. A menina Nadia gostava de queijo frito e o controle da nutrição liberava uma vez por semana (p. 54). O menu era assunto estritamente médico, com base no que cada semana exigia em termos nutricionais, de proteína, vegetais, frutas e leite. Alimentar-se não era uma questão de prazer, mas sobre nutrientes (p. 53), explica.

A adolescente campeã olímpica continuou a morar em um dormitório simples a alguns minutos de casa, apesar da fama mundial. Sua vida continuaria monitorada em um país sob regime de Ceausescu, o país “com punho de ferro, controlando a mídia usando a Securitate, sua polícia secreta” (p. 116), afirma. Nadia era uma adolescente super dotada na ginástica artística a viver em um país alinhado com a União Soviética, onde o que era noticiado sobre ela passava pelo filtro do aparato estatal. A deserção (cap. 11) de 1989, penso, pode ser compreendida como um momento em que a vida da então jovem Nadia, cansada do controle do Estado desde a infância, chegou a um ponto insuportável, além de que ela tinha passado o tempo da atleta excepcional nos limites de idade da modalidade, e precisava de novas perspectivas (o que entendi nas conversas que teve sobre a vida que teria nos Estados Unidos), diferentemente do tempo quando os treinamentos não eram exatamente um hobby; significavam um trabalho pesado sob intensa disciplina e desafios em sequência.

21/03/2025 23h27

Imagem: Luciana Amorim

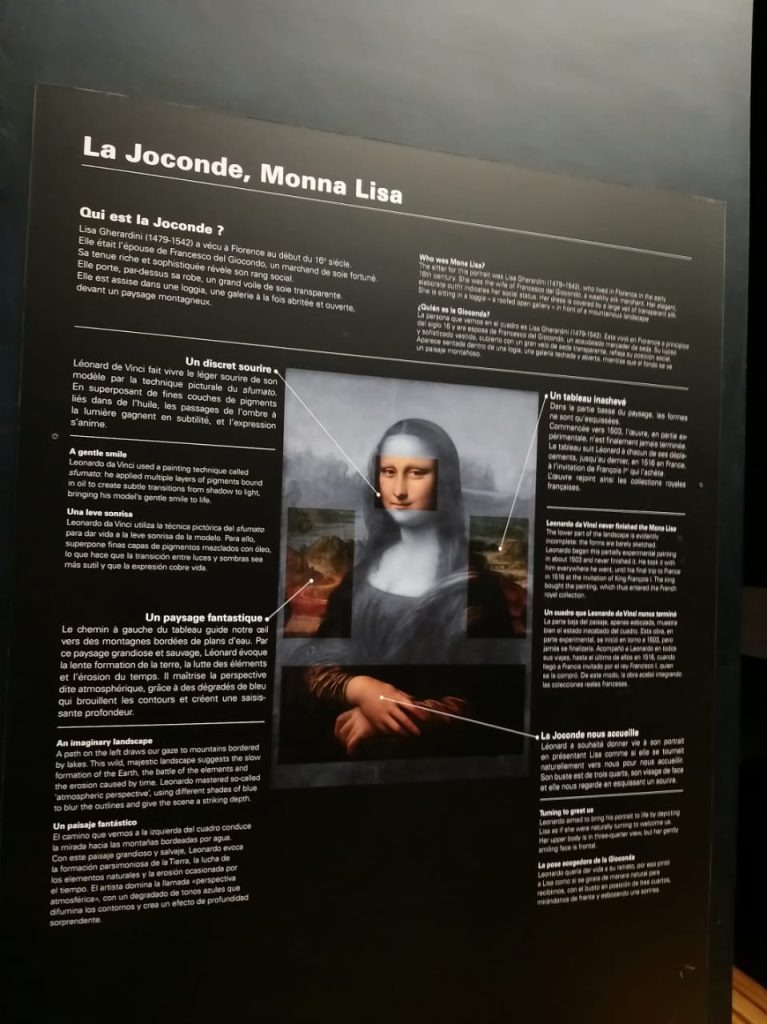

“Os italianos chamam o quadro de La Gioconda como se fosse um trocadilho com o sobrenome de seu esposo […]”.

Obra: Mona Lisa: A mulher por trás do quadro. Capítulo 1. Una donna vera. José Olympio, 2018, eBook Kindle. De Dianne Hales (1950).

A história por trás do quadro mais famoso, pintura-metáfora sobre a beleza e a inteligência da feminilidade interpretadas por um gênio. Um registro da espontaneidade de uma mulher, “talvez uma fagulha do espírito indomável” (p. 26) do dom de sapere vedere, como sugere Hales, de quem a retratou e deve ter percebido algo na profundeza de seus olhos, em meio a uma personalidade que fascinou o artista, quem sabe, por “inconscientemente, ter deixado seus lábios se curvarem em um leve sorriso” (p. 224). Quanto a isso, lembrei:

Um sorriso ironicamente dado como se não tivesse percebido uma desfaçatez… [315]

A premiada autora de La Bella Lingua, para falar sobre a mulher por trás do quadro, conta uma história que comecei a conhecer in loco, em minhas passagens (2018 e 2019). Quão extraordinária é Firenze, pensei, enquanto caminhava por suas ruas, ou como diz Hales, uma cidade que, no tempo em que foi pintada a Monalisa, era “uma galáxia de estrelas no mundo da arte – Michelangelo, Botticelli, Rafael, Perugino, Filippino Lippi” (p. 23). Então, quando li o informe no Museu do Louvre (2020), fotografado por minha esposa, estava diante de coisas que me fascinam e passaram a ficar além das leituras, enquanto meditava na história da senhora retratada.

Há quem duvide de sua existência e apresente teorias diversas: teria sido um amante masculino do pintor, chamado Salaì? a deusa Ísis? uma pintura visionária do transgênero sexual? uma duquesa? (p. 27, no entanto, Hales nesta obra aponta evidências de que Monna [316] Lisa Gherardini del Giocondo foi uma mulher de verdade, una donna vera, mãe de seis filhos, tinha uma vida em torno de suas crianças e que se tornou donna governa, a mulher que toma conta da mansão (p. 256); ela era descendente de nobres antigos, nascida em 1479 (p. 19) “entre os moinhos barulhentos do mercado de tecidos de Florença” (p. 19), filha do senhor Guerardini, porém vivia em dificuldades e assim acertou o casamento da então menina Lisa com o sexagenário Giocondo (p. 166).

Lisa Gherardini viveu 63 anos (p. 19), uma vida longa, próspera, para quem se casou muito cedo, uma adolescente (p. 179), quando tinha 16 anos (p. 223), como ocorria à época (século XV), tudo acertado entre o pai e o pretendente em uma sociedade onde as noivas em potencial eram mercadorias e os casamentos, transações comerciais (p. 162) entre dotes e trocas de favores. Os interesses financeiros e econômicos pesavam unicamente (e hoje seria diferente em muitos casamentos?). O nome Gioconda seria um trocadilho que os italianos gostam de fazer em referência a uma “mulher feliz” enquanto também em alusão ao sobrenome do esposo (p. 17), um comerciante de seda chamado Francesco del Giocondo (p. 21).

Penso agora em Ser Piero Da Vinci, um profissional da lei, escrivão, e com uma camponesa (p. 25) teve um filho bastardo chamado Leonardo; eis o nosso gênio autor, que também encontrava sentido e tempo para ser arquiteto, músico, matemático, cientista, escultor, engenheiro, inventor, escritor, geólogo, botânico, anatomista (p. 23). Em termos de status social, a posição relativamente confortável do pai o ajudou a se enveredar por caminhos que chamo de “experimentais”. Por isso, e outras coisas, seu filho Leonardo acabou sendo uma síntese do espírito empreendedor renascentista, enquanto um tanto fora dos padrões em seus exercícios artísticos; usou a “proporção áurea” (p. 225) na pintura, inspirado por Luca Pacioli, “seu companheiro e colaborador por toda vida”, junto com Salaì (p. 201) cuja proximidade que sugere um relacionamento homoafetivo, descobri por outras leituras e palestras que escutei na Itália.

E eis que o gênio filho bastardo do prestigiado escrivão cartorial com uma mulher do campo, trabalhava em um ateliê na Via Guibellina (p. 21). Quando pensava nessa história enquanto passava por essa rua (2019), estremeci, como se as leituras que faço como terapia saíssem dos livros para ganharem vida própria em meus pensamentos.

315. 01/08/2024 20h47

316. Monna: madame, os dois n, do italiano moderno, p. 17.

20/03/2025 21h42

Imagem: Editora Rocco

“Pessoas que às vezes querem me elogiar chamam-me de inteligente. E ficam surpreendidas quando digo que ser inteligente não é meu ponto forte e que sou tão inteligente quanto qualquer pessoa.”

Obra: A descoberta do mundo. 1968. 2 de novembro. Sensibilidade inteligente. Rocco Digital, 2020, eBook Kindle. De Chaya Pinkhasivna Lispector (Ucrânia/Chechelnyk,1920-1977).

Confessa Clarice Lispector que às vezes sua inteligência é tão pouca como se a mente estivesse “cega” e as pessoas que falam de sua inteligência, na verdade a confundem com o que chama de “sensibilidade inteligente”.

Há coisas que tento lembrar em detalhes, sobretudo as que ocorreram na adolescência, e fico frustrado, e outras que ficaram marcadas e emergem por heurística. Quando reli esta crônica me lembrei de duas ocasiões:

A primeira, lá pelo final dos anos 1980, depois de ouvir um comentário do saudoso Armando Nogueira (1927-2010) em um programa esportivo na televisão. De repente ele falou algo sobre a “clarividência de Clarice Lispector”. Fiquei com “clarividência” na cabeça e na primeira aula de português perguntei a professora sobre o seu significado (o dicionário não me deixou satisfeito) e se ela tinha algum livro “dessa tal de Clarice Lispector” para recomendar. Ela deu um sorriso, discorreu sobre o termo e, depois de informar que “essa tal de Clarice Lispector” simplesmente foi uma das maiores escritoras da língua portuguesa e que viveu parte da infância e da adolescência “aqui no Recife”, cidade muito querida por ela, recomendou A hora da estrela.

A segunda foi recente. Estava ouvindo uma lição do filósofo italiano Umberto Galimberti quando ele falou que para escrever ou falar algo mais sensível, poético, sofisticado, precisa usar o seu lado feminino e que, em certas ocasiões, mulheres quando usam a objetividade, o pragmático, recorrem ao seu lado masculino e sendo assim, nesse sentido, “todos somos bissexuais”. Penso então que Clarice Lispector estava a pensar sobre a harmonia da sensibilidade com a inteligência que produz algo mais refinado e se torna inspirador, o que me remete à sua amiga que menciona no final: “[…] além de inteligente, tem o dom da sensibilidade inteligente, e, por profissão, usa constantemente esse dom. O resultado então é que ela tem o que eu chamaria de coração inteligente em tão alto grau que a guia e guia os outros como um verdadeiro radar”.

A sensibilidade, à mon avis, está para o que no senso comum se chama de “toque feminino”, um recurso que se pode usar diante de um contexto de coisa bruta, não lapidada, e deste ponto me reconecto ao pensamento de Galimberti . Se um homem quiser ser elegante, gentil, agradável, reflexivo, poético, tem que recorrer ao seu lado feminino.

19/03/2025 22h49

Imagem: upaninews.com

“Mica [variant of Mileva’s nickname] would be the most relevant one to give information about the genesis of his [Einstein’s relativity] theory, since she was also involved in its creation. Five, six years ago, Mica told me about that, but with pain. Perhaps it was difficult for her to evoke the memories of her most pleasant hours, or maybe she didn’t want to “reduce” the great glory of her ex-husband.”

Obra: . Einstein’s wife : the story of Mileva Einstein-Marić. 5. The Story Begins. The MIT Press, 2009, Cambridge. De Allen Esterson (1936) e David C. Cassidy (EUA/Virgínia, 1945). Contribuição de Ruth Lewin Sime (1939).

A jovem Mileva Marić (Sérvia/Titel, 1875-1948) era a única mulher de uma turma de alunos na Politécnica de Zurique em 1896. Ela tinha percorrido um longo caminho para conseguir a vaga que era coisa rara para mulheres. Havia um rapaz no meio do caminho… um tanto indisciplinado, que foi seu companheiro de classe: Albert Einstein. Eles ficaram próximos e se apaixonaram, Mileva engravidou e, em uma sociedade que não tolerava uma gestante solteira em instituições de ensino, ela teve sua carreira acadêmica abreviada entre inúmeras dificuldades nas tentativas para obtenção do diploma.

O relacionamento pode ter prejudicado bastante o desempenho dos dois jovens graduandos em comparação com outros colegas. Mas para Mileva as consequências foram devastadoras. As notas variaram amplamente para ambos, mediante a “habilidade e interesse vacilantes”, em comparação com seus colegas estudantes de matemática; “nenhum dos dois deu evidência de brilhantismo matemático” (p. 38). Fato é que Einstein conseguiu seguir na carreira, e Mileva, não. Da jovem então mãe solteira, perdeu a filha (há controvérsia) que Einstein nunca conheceu, pois tinha voltado para a Sérvia, no entanto os dois reataram e Mileva se tornou a esposa de Einstein em uma cerimônia sem a presença de familiares, que reprovaram o casamento, tendo como testemunhas dois amigos.

A senhora Einstein dona-de-casa acabou sendo uma base de apoio em matemática e física no desenvolvimento da relatividade. Ela ajudou o marido na produção de trabalhos e testes com cálculos. No trecho, em entrevista, Mileva contou que estava envolvida na teoria, mas revelou isso com “dor”. Aqui penso no divórcio em 1914: Einstein a trocou pela prima dele, Elsa Einstein (1876-1936), que ficou bem mais conhecida como a “senhora Einstein”, mas houve uma primeira, Mileva, que foi muito mais importante para a ciência, pelo suporte que deu na produção de trabalhos mediante o que aprendeu na Politécnica de Zurique, além de ter acumulado a função mais nobre: mãe, e assim seguiu Mileva entre cálculos e papers, na criação dos filhos do maior físico teórico de todos os tempos, durante os primeiros anos de desenvolvimento da relatividade. Neste contexto, penso, talvez fosse mesmo difícil para a primeira senhora Einstein “evocar as memórias de suas horas mais agradáveis, ou talvez ela não quisesse ‘reduzir’ a grande glória de seu ex-marido” (p. 99).

18/03/2025 22h20

Imagem: pt.wikipedia.org

[…] ao término do espetáculo as pessoas se apinham para me cumprimentar, e eu fico constrangida com os elogios. Outras vezes, quando acho que realmente dei o melhor de mim, o público tem a reação contrária. Assim, o mistério permanece. […]”

Obra: Maria Callas – A mulher por trás do mito. Tradução de Hildegard Feist. Companhia das Letras, 1996, São Paulo. De Arianna Stassinopoulos Huffington (Grécia/Atenas, 1950).

Toda vez que escuto, à mon avis, a maior cantora lírica do século XX, tenho a impressão que o seu canto, no auge da carreira, exercia nela um poder sobrenatural que a deixava frequentemente diminuta e assim conduzi-lo parecia um encargo pesadíssimo em alguns momentos, como se fosse uma força superior, autônoma, que abalava seu ego, uma entidade à parte que contrariava a perspectiva de que poderia controlar seu perfeccionismo; foi o que pensei sobre o que ela comentava acerca da voz tê-la obedecido ou não (p. 39).

Maria Callas parece ter experimentado um dom de produzir certas cifras que penetram na alma de uma forma mais intensa. Sua interpretação na ária de La mamma morta da ópera “Andrea Chénier”, de Umberto Giordano, sempre me deixa paralisado. A primeira vez que percebi isso em mim ocorreu no cinema, em 1993, na icônica cena do filme Filadélfia (1993) onde Andrew Beckett (Tom Hanks) declama versos da obra com a interpretação dela ao fundo.

No trecho (p. 148) desta Leitura, um mistério diante de si mesma: por dificilmente se dar por satisfeita, uma questão complexa da formação de sua personalidade, Maria Callas nunca sabia se tinha feito uma grande apresentação. Quando a recepção do público era excelente, poderia ter sido o contrário em seu foro íntimo, da mesma forma quando a reação da plateia era negativa.

17/03/2025 22h54

Imagem: Fraternidade sem Fronteiras

“Se você não pensar o pensamento que surge, ele passará.”

Obra: Aprenda a viver o agora. Parte I – Palavras iniciais. Limpar a mente ou não há a limpar. Planeta do Brasil, 2019, São Paulo. De Monja Coen, Cláudia Dias Baptista de Souza (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1947).

Nada jamais se repete nos pensamentos, apesar de termos a impressão do contrário, porque a vida é “movimento e transformação”. Penso no “zazen”, a meditação sentada zen budista (p. 21) ensinada pela Monja Coen.

Parei para identificar o meu pensamento, e entendi como o banhar-se em um rio ser uma experiência singular, ao pensar em Heráclito de Éfeso; então a cada instante um pensamento é como uma correnteza em mim, e assim será o momento em que me voltarei para pensá-lo no “zazen”; a respiração consciente e a postura com musculatura alongada e respiração tranquila para que meus pensamentos fluam sem que eu me importe em controlá-los (p. 22).

Sentado e na “presença absoluta” de estar “absolutamente presente e apreciando o momento, assim como é”, busco ser o que pratico, permitindo-me ficar cada vez mais pautado na intimidade com a pureza e a liberdade do “zazen” (p. 23).

Careço de “apenas sentar” (shikantaza) no zen, e então leio o guia da Monja Coen. Quem sabe conseguirei apreciar uma profunda experiência de ser eu mesmo, “sem objetivos e sem objetos específicos de meditação,” cujo resultado da prática, a depender de minha concentração (p. 18), consistirá no abandono das sensações e na circulação de forma ativa da “energia vital” (p. 19), o que me indicará um sentido para “uma postura correta” e “uma vida ética e coerente” (p. 19) para que então o círculo se complete.

O futuro é um desconhecido incontrolável que, às vezes, teimo em pensar que sei alguma coisa dele, mas ainda bem que posso contar com a monja Coen para fazer o meu presente de enlevo espiritual, sem a neura de fazer de conta que o passado pode ser refeito.

Quando concluí a leitura, pensei na sabedoria de Coen e que ela não seria uma verdadeira monja se assim não fosse.

16/03/2025 19h13

Imagem: IMS

“[…] Foi pensando amenizar seus sofrimentos que conseguiu um violão a bordo. O marido desesperava-se com a ideia de fracassar em sua tentativa. […]”

Obra: Chiquinha Gonzaga: Uma história de vida. Sra. dona Francisca Edwiges Gonzaga do Amaral. Zahar, 2009, eBook Kindle. De Edinha Diniz.

Ao procurar conhecer uma história de vida, evito guiar o entendimento da leitura pelo que penso acerca do “correto” ou do “melhor” que a personalidade em questão deveria ter feito em determinados momentos. Isso para mim é algo vazio, presunçoso e ilusório. O que penso sobre juízo de valor devo aplicar em mim mesmo e ao me deparar com certos episódios da vida de Chiquinha Gonzaga, tentei me colocar no lugar dela, além de pesar diferenças entre o meu tempo e o do que é contado em termos de sociedades tão distantes.

Fico então aqui a pensar na história de Francisca Edviges Neves Gonzaga (Brasil/Rio de Janeiro, 1847-1935), pioneira no piano de choro, maestrina e compositora que entrou para a história com Ó abre alas (1899):

Ó abre alas!

Que eu quero passar (bis)

Eu sou da lira

Não posso negar (bis)

Ó abre alas!

Que eu quero passar (bis)

Rosa de Ouro

É que vai ganhar (bis)

Quando grifei o trecho desta Leitura, parei e pensei que as circunstâncias da chegada ao mundo de um dos maiores vultos da música popular brasileira, já ensaiava o quão fora dos padrões seria a trajetória da menina que se tornaria a grande Chiquinha Gonzaga, uma mulher destemida, polêmica, que não tinha receio de contrariar o convencional.

Chiquinha Gonzaga nasceu de um relacionamento “ilícito”; de um casal “amancebado”, como dizem os antigos, sem matrimônio. O pai: um jovem de ilustre família do Império, José Basileu Neves Gonzaga, homem branco de olhos claros (Local 621) com uma filha de parda escrava. Naquele tempo, era comum que jovens fidalgos buscassem o prazer sexual com adolescentes e jovens fora do círculo elitista, o que envolvia as de origem escrava. A mãe: Rosa de Lima Maria que dera a luz pela primeira vez com 16 anos (Local 264), onde nasceu Mamede. Em seguida nasceu Joana, ainda aos 17 anos. Francisca foi a terceira, todos do mesmo pai, porém foi batizada às pressas porque corria risco de morte (local 264). O reconhecimento da paternidade na pia batismal deu a menina Francisca a chance de se integrar em uma sociedade escravista (Local 308).

Basileu fez carreira militar, e apesar da reprovação do pai em relação aos filhos que teve com Rosa sem contrair matrimônio, sendo o fato de ser mestiça um agravante às tradições, o jovem investiu na educação de Francisca com um cônego e uma professora de piano (Local 643). Enquanto Francisca recebia uma boa educação, ocorreu o “casamento oculto” (Local 660) dos seus pais, outro fato curioso em torno da estrutura familiar. O casamento oculto ou em segredo pode ter sido uma saída que o jovem encontrou para não sofrer ainda mais com a pressão do pai que desaprovava seu relacionamento nada convencional à época.

A menina Francisca se tornaria uma adolescente sinhá-moça, dadas a base em que fora criada. No entanto, Francisca se mostrava de personalidade forte, de pensamento inquieto e, como se pensava predominantemente naquela sociedade, o casamento seria uma “solução” para aquieta-la. Francisca se casou aos 16 anos com um rapaz de 24, filho de um comendador e proprietário de terras, o que lhe rendeu uma vida de luxo com escravos à disposição (Local 784). Ainda aos 16 anos foi mãe (Local 790). E quem pensou que um casamento daria fim ao gênio de Francisca, assistiu a um desastre. Ela se rebelou contra o marido que a obrigava a acompanhá-la a bordo do seu navio mercante São Paulo, para tentar mantê-la sob controle e afastada do piano. Francisca se sentia tão dominada quanto os combatentes escravos que trabalhavam no navio, quando então torno ao trecho (Local 840) desta Leitura. O conflito conjugal estava armado e Francisca retorna ao Rio de Janeiro com um “companheiro de aventura”. A família determina que ela volte para o marido com obediência irrestrita (Local 856). Quando descobre que está grávida, volta para o marido, o filho nasce com um biotipo diferente dos outros irmãos, o casamento é definitivamente desfeito e Francisca abandona o lar (Local 872); finda-se a carreira de dama, ocorre um curioso caso de “divórcio perpétuo” enquanto se iniciava a fase em que nasceria a carreira da pianista e compositora que romperia com a maldição do ostracismo sobre a mulher não casada e não solteira ao mesmo tempo (Local 970).

15/03/2025 19h54

Imagem: anne frank house

“[…] me sinto aterrorizada com a possibilidade de nosso esconderijo ser descoberto e sermos mortos a tiros […]”

Obra: O Diário de Anne Frank. Comentário acrescentado por Anne Frank em 28 de setembro de 1942. Record, 2019, Rio de Janeiro. Tradução de Alves Calado. De Annelies Marie Frank (Alemanha/Frankfurt, 1929-1945).

Anne Frank (p. 50), aos 13 anos.

Volto ao registro de 8 de julho de 1942, última anotação em que passou a noite em sua casa, e duas coisas me tocaram na leitura:

A primeira; o silêncio no apartamento no final dos preparativos da mudança para o esconderijo; “ninguém sentia vontade de comer” (p. 41), fora um silêncio, penso, de muita tristeza com a iminente despedida forçada do lar.

A segunda; não podiam levar malas para não chamar a atenção da fiscalização da SS no trajeto, e a solução foi se vestirem com várias camadas de roupas: “Eu estava usando duas camisetas, três calcinhas, um vestido e, por cima disso tudo, uma saia, um paletó, uma capa de chuva, dois pares de meias, sapatos pesados, um chapéu, um cachecol e muito mais”, descreve Anne Frank (p. 42).

Durante meses foram levados aos poucos moveis e aparelhos domésticos (p. 43) nos preparativos. A realidade de uma família judia escondida, sem poder olhar pela janela, nem sair (p. 50), agora estava no Anexo Secreto (p. 45) no escritório do pai, Otto Frank o único que sobreviveria após serem descobertos.

Moortje, única criatura viva de quem Anne Frank se despediu, sua gata, foi deixada para adoção com uma porção de carne e um bilhete para o senhor Goldschmidt (um inquilino do quarto grande), para levá-la aos vizinhos, “que lhe dariam um bom lar” (p. 42). Goldschmidt ficou apavorado com o desaparecimento da família e o medo de sofrer buscas; foi então desinformado (p. 53) pelo Sr. van Daan sobre o paradeiro dos Frank. O Sr. van Daan também levaria sua família para o esconderijo.

Lembro-me no ginásio, do colégio de confissão católica romana, de uma aula que recebi sobre Anne Frank na disciplina de ensino religioso. Foi a primeira vez que tive contato com esta obra. Isso me ajudou a não achar graça alguma e ter repulsa das piadas que faziam com um colega judeu, quando participei de um grupo de estudantes em um curso de programação em rede (meados dos anos 1990).

14/03/2025 23h17

Imagem: EBC

“[…] sempre permanecerei brasileira de coração, pois é o que determinam minhas obrigações como esposa, mão e gratidão de um povo honrado […]”

Obra: D. Leopoldina. A história não contada. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Parte III. Brasil 1817 – 1926. Imperatriz do Brasil. D. Leopoldina como diplomata. Edição da Casa da Palavra, 2017, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Paulo Rezzutti (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1972).

A primeira mulher que ocupou a presidência do então “reino Unido” do Brasil (p. 178) em carta ao pai (p. 235), Francisco I da Áustria (1768-1835), a relatar dificuldades no pós-independência. Foi a matriarca do processo de independência, o que revelou sua habilidade política incomum (pp. 160-185).

A sofisticação, a fidelidade no matrimônio e a intelectualidade de d. Leopoldina, contrastaram de forma gritante com os problemas de moralidade e inconstância (p. 139) do esposo imperador em meio a uma família cheia de intrigas e que rastreava suas cartas (p. 154), muito além da epilepsia do marido (p. 131, p. 138).

O alemão foi sua língua nativa, “à maneira de Viena” (p. 239). Poliglota, falava e escrevia “como a língua materna” em francês e português, além de também falar e escrever em latim, espanhol, inglês, italiano, boêmio e húngaro. Seu poeta favorito: Goethe (p. 238). D. Leopoldina encontrava conforto nos livros que poderia ler (p. 139). Ajudou o marido a se instruir (p. 145). Amou de imediato o pouco que viu do Brasil em sua chegada. Não gostava do calor, assim sentia falta da neve e do ar fresco europeu (p. 141), além da valsa (p. 154). No entanto, sua nova pátria se revelou como “um verdadeiro paraíso”; a fauna, a flora e as paisagens (p. 142).

É inimaginável para mim que uma mulher tão extraordinária, culta, articulada, leal, na posição de esposa do príncipe regente, e depois imperatriz, tenha passado por diversas dificuldades para pagar despesas pessoais, domésticas, porque o marido vetava pagamentos, por exemplo, de sua antiga babá (se dependesse de d. Pedro, ficaria na penúria), e assim d. Leopoldina, em meio à educação nos preceitos da Pietras Austriaca, regida pela caridade, teve que recorrer a empréstimos para praticar o que aprendeu em relação a ajudar os mais necessitados, o que a fez ficar endividada a ponto de pedir ajudar ao pai, uma situação difícil para sua mentalidade alemã austríaca (p. 155).

A imagem que eu tinha de d. Pedro não era boa e piorou bastante ao conhecer detalhes da história de vida de d. Leopoldina, o que fizera com ela. Um lado reconfortante é que ela terminou seus dias muito amada pelo povo, mediante um sofrimento que foi se avolumando a retratar um histórico de abortos e muita tristeza com as humilhações pelas quais foi submetida em favor dos desejos incontrolados do marido infiel.

13/03/2025 22h31

Imagem: gov.uk

“One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the State and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth: the State has no source of money other than money which people earn themselves. If the State wishes to spend more it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. It is no good thinking that someone else will pay—that “someone else” is you. There is no such thing as public money; there is only taxpayers’ money”

Obra: Speech to Conservative Party Conference. Thatcher Archive: OUP transcript. 1983 Oct 14 Fr. De Margaret Hilda Thatcher (Reino Unido/Grantham,1925-2013).

Minha concepção sobre a “dama de ferro” Margaret Thatcher foi mudando do final dos anos 1980 até o ano 2000, na medida em que foram se alterando minhas crenças políticas.

Em 1989 meu eu adolescente gostava de ler Marx e Lênin, tinha deslumbre pela União Soviética (URSS), detestava ver qualquer coisa associada à senhora Thatcher, não tinha título de eleitor, e se tivesse teria votado em Lula para presidente. Esse meu eu tinha como objeto de desejo trabalhar como programador de sistemas, o que conquistaria no ano seguinte.

Em 1994 meu eu jovem ainda estava frustrado com o fim da URSS; começava a perceber, por um milagre chamado ZW, na faculdade de economia, que havia algo errado na ideia de planejamento central. Mas algo tinha mudado: quando lia a senhora Thatcher, quase sempre detonando o socialismo , pensava, “talvez ela tenha um pouco de razão”. Naquele mesmo ano aquele meu eu decidiu votar em FHC, o que representou uma mudança radical até então. Curiosamente, em termos de eleições locais, votava no PT ou em partidos mais progressistas, pelo menos até o ano 2000, o que ilustrava sua complexa transição ideológica.

Penso em ZW sendo um “milagre” porque eu estava cercado de colegas e professores típicos de um ambiente progressista e foi através do conhecimento daquela insólita personalidade que fui estimulado a leituras subversivas, fora da zona ideológica de adestramento da “formação superior”. Então, por essa influência irritante periférica, ainda em 1995 entendia que a senhora Thatcher deveria ser levada a sério, enquanto me enxergava como um “socialdemocrata”, coisa que fazia o velho marrento dar umas risadas estranhas. Só pude entendê-las dez anos depois, quando começava a ler os austríacos (que ele pedia e eu nunca encontrava disposição) e descobrir que aquele polemista na verdade era libertário.

Em 1997 eu já estava convertido ao que desenvolvimentistas chamam de “neoliberalismo”, e dizia ZW, “uma pena”. Em paralelo, textos e pronunciamentos da senhora Thatcher ganhavam cada vez mais espaço em minhas leituras. No entanto, o velho ZW continuava a dar aquelas risadinhas irônicas ao testemunhar minhas mudanças de fé, em especial quando eu falava em “dinheiro público”, o que era algo frequente. Foi o tempo em que passei a crer na formação de economista como um profissional vocacionado para promover a “melhoria da qualidade dos gastos públicos”, o que fazia o sorriso daquele senhor lembrar muito o da Gioconda eternizada pelo xará Da Vinci.

No ano 2000 precisava elaborar um trabalho sobre a novíssima Lei Complementar 101, da dita “Responsabilidade Fiscal”. Consegui um breve contato com a figura e lhe pedi uma referência quando ele me perguntou se eu ainda acreditava em “dinheiro público”, em “políticas públicas e em “melhoria da qualidade dos gastos”, de forma séria e ao mesmo tempo irônica. Tinha a capacidade de fazer graça a quem o escutava sem expressar um sinal sequer de riso. Então lhe respondi: “são coisas tão óbvias, claro que existem!”. Pediu para que eu abrisse o exemplar de A Sagrada Família, em espanhol [314], uma ironia bem ao seu estilo que me fazia lembrar de seis anos atrás. Dobradas entre as páginas do livro estavam 15 folhas grampeadas, de um pronunciamento em inglês fotocopiado; a Leitura de hoje. Era a sua “contribuição” para que eu refletisse mais sobre a ideia da “Lei da Responsabilidade Fiscal”.

Foi a primeira vez que li o texto de origem da famosa frase no final da página 3 destacada com marca texto:

“não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas dinheiro dos contribuintes”.

Trata-se do pronunciamento de Thatcher na conferência do Partido Conservador em 14 de outubro de 1983. Então ZW me corrigiu: “faça-me o favor de alterar ‘contribuintes’ por ‘pagadores de impostos’ em sua tradução de “taxpayers“. Respondi: “já sei… contribuinte também não existe”, e ele tomou a palavra: “no âmbito do Estado, não”.

Eis o momento em que percebi verdades inconvenientes no pensamento de Thatcher que não conseguia entender quando o escutei pela primeira vez pelo próprio ZW (1995), por causa de minhas distorções cognitivas sobre o significado da taxação, o que me ajudou a desenvolver a ruptura com minhas crenças na socialdemocracia e uma aproximação do liberalismo econômico a partir de 2000, crença que também seria repensada a partir de 2006, quando finalmente comecei a ler (e foi por acidente) os austríacos e os clássicos que ZW tanto falava, mas por conta de minha imaturidade intelectual, não conseguia dar-lhes a devida atenção.

314. 05/04/2024 10h20

12/03/2025 23h05

Imagem: Migalhas

“Quando eu fui presa, ele já estava morto. Eles me seguraram lá enquanto puderam, para ver o que iam fazer, qual a resposta que iam dar para justificar a coisa toda.”

Obra: Crime sem castigo. Capítulo 2. Eunice em luta. Matrix Editora, 2025, eBook Kindle. De Juliana Dal Piva (Brasil/Santa Catarina/São Carlos, 1986).

Esta obra foi disponibilizada recentemente para assinantes do kindleunlimited. A leitura me foi oportuna em paralelo com a releitura recente que fiz de Ainda estou aqui [312].

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva (1929-2018), uma mulher-übermensch que encarou o Leviatã destruidor de mundos; no trecho (p. 49), em resposta ao jornalista Jason Tércio.

Justíssimo o filme sob a direção do brilhante Walter Salles (1956), para contar o que o infame regime militar fez com a família de Rubens Paiva (1929-1971).

Gosto de ouvir quem viveu aqueles tempos (64-85). No entanto, quando percebo um certo viés saudosista do regime, volto-me a observar o quão poderoso é o fascínio em torno da busca por narrativas que satisfazem crenças que alienam do entendimento mínimo razoável da gravidade de certos acontecimentos, característica que torna grupos de apoiadores na política muito parecidos com os que vi em ambientes religiosos fundamentalistas, os quais conheci nos tempos de seminarista.

O fato de hoje ser um cético da política e da democracia moderna não significa ter apreço por regimes autoritários. Isso posto, penso agora em meados dos anos 1990 quando o mesmo ZW que tinha definido eleição democrática como nada além de um processo catalizador de imbecilidade [313], entre revistas da época e recortes de jornais com versos de Camões e receitas de bolo para preencher espaços provocados pelos censores, me deu uma aula sobre os tempos do AI-5 onde aprendi a importância de se manter distância segura do saudosismo que mencionei, seja pela ingenuidade de quem o propaga ou pela consciente preferência ideológica pervertida. A censura, as prisões arbitrárias, as torturas, os assassinatos, são questões onde não cabe contemporização. Foi nessa ocasião que escutei pela primeira vez a história de Rubens Paiva.

Torno à leitura desta obra junto com a releitura de Ainda estou aqui, pois tentei me colocar no lugar dos filhos e da esposa ao vê-lo sendo tragado pelo aparato do regime, assim como tentei imaginar o que foi ser interrogado e torturado no DOI-CODI, para em seguida me situar no apego a uma esperança de revê-lo à tragédia do desaparecimento que se converteu na consciência de que fora torturado e morto. O vazio da perda sem despedida, sem corpo… Vi a pequenez de minhas tentativas. Foi um exercício parecido que sugeri em 2022 a um devoto de um determinado político brucutu que se apetece pelo tal saudosismo.

312. 13/02/2025 22h23, 02/12/2024 23h13.

313. 09/02/2025 15h14

11/03/2025 21h54

Imagem: L’Opinione della Libertà

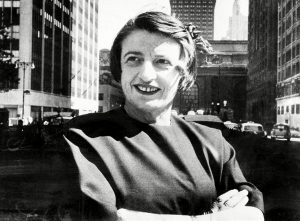

“O significado da palavra ‘egoísmo’ na linguagem popular não é apenas errado: representa um pacote de ideias intelectualmente devastadoras […]”

Obra: A Virtude do Egoísmo. Introdução da autora. LVM, 2022, eBook Kindle. De Ayn Rand (pseudônimo) adotado por Alisa Zinov’yevna Rozenbaum (Império Russo/ São Petersburgo, 1905-1982).

Esta obra representa uma das apologias mais contundentes do individualismo que tenho conhecimento.

Até mais ou menos 2012 eu ainda tinha traços de um problema sério quando lia um autor com ideias que até então fossem divergentes; entrava em uma discussão mental rudimentar que apenas travava a compreensão básica do pensamento lido que precisava melhor compreender, e isso se dava porque me fixava em partes que julgava bem conhecer, e não raramente carecia de melhor compreendê-las.

Assim acabou sendo uma experiência tensa a apreciação do pensamento de Ayn Rand, inicialmente em Quem é John Galt [311], o primeiro contato, de forma superficial nos anos 1990, e plena um pouco depois da minha crise de meia-idade, por consequência de leituras de autores libertários. A rigidez do racionalismo de Ayn Rand e a minha indisposição para uma leitura totalmente desarmada do objetivismo me impediram inicialmente de enxergar o elemento ético que dá liga ao conceito da autora sobre “egoísmo”. Sem esse “elemento ético” bem depurado, um tempo depois passei por outra dificuldade que me deixou em lado invertido em relação ao primeiro problema: fiquei pautado demais em enaltecer um individualismo de viés economicista, desprovido do peso considerável dos valores morais e subjetivos que moldam o comportamento humano, que devem ser ajuizados pela ética, inclusive na economia, e o resultado foi um vazio que parecia me convidar a um “semi-utilitarismo” (entre 2010 e 2012), o que foi uma cifra sutil do que Ayn Rand aponta sobre o problema do critério moral que considera apenas o beneficiário.

Em parte, o criticismo da linha libertária da Escola Austríaca de Economia me ajudou a saber separar um empreendedor genuinamente de mercado, daquele bem mais comum: o capitalista de compadrio ou de Estado, o empresário que se volta ao aparato político estatal para se proteger da livre concorrência de mercado; eis um traço do egoísmo vulgar, desprezível, deplorável. Mas essa contribuição dos libertários austríacos se revelou também insuficiente quanto ao elemento ético que Ayn Rand desenvolve, se for levado com o rigor que ela suscita porque, penso, desnuda em camadas mais profundas quem finge que não vê o que foi escolhido .para valorizar, no caso de quem rouba, exemplo mais enfático que menciona nesta introdução.

Depois pensei o quanto o empreendedor pragmático, regido por uma métrica simplista das leis de mercado, pode buscar seus interesses sem aparentemente prejudicar quem coopera com ele, no entanto, sendo mais rigoroso com o que Ayn Rand aponta como “existência moral racional”, ele pode se conscientizar ou não de que uma boa oportunidade de mercado não definirá, per si, suas decisões, que poderiam ser mais pautadas na sensibilidade de problemas de quem coopera com ele e assim abdicar de vantagens na relação de mercado para valorizar as pessoas em suas necessidades básicas diante da inevitável desigualdade econômica? Se a resposta foi “não”, então, não me será surpreendente ver a defesa acalorada de intervencionismo estatal, tão comum entre muitos que se apresentam como “liberais em economia”, sob apelo coletivista para impedir a “mesquinhez” ou a “ganância” na insaciabilidade humana, ou, de forma mais cínica, as tais “externalidades”, tudo a apontar justamente o coletivismo que Ayn Rand trucida em seus livros. Se for sim, então a humanidade tem realmente alguma saída virtuosa, de dentro para fora, em cada indivíduo soberano que é egoísta, em sentido dado pela autora, que bem cuida de si, tem autoestima, porém com o elemento ético de não prejudicar seus semelhantes, uma equação que devo reconhecer; é por demais complexa para ser bem resolvida mas, concomitantemente, desprovida de sentimentalismo utópico.

A grande contribuição de Ayn Rand, penso, em minha forma de ler o mundo consiste justamente em não abdicar jamais de um racionalismo amalgamado com a ética, cuja contraprova está na moralidade dos atos.

311. 13/06/2024 22h12, 29/07/2023 21h50, 20/01/2022 22h32

10/03/2025 22h50

Imagem: ABL

“E de repente me apercebi que não tenho saudade de nada. Independente de qualquer recordação de felicidade ou de tristeza, de tempo mais feliz, menos feliz.”

Obra: 100 crônicas escolhidas: Um alpendre, uma rede, um açude. Saudade. José Olympio, 2021, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Rachel de Queiroz (Brasil/Ceará/Fortaleza, 1910-2003).

Estou de volta [310] às 100 crônicas escolhidas da primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Crônica de 1950 que marca a virada de ano, de uma Rachel de Queiroz na entrada dos 40 anos e que afirma a vida ser “uma coisa que tem de passar”, o que se contrapõe com a ideia de saudade que ela recusa: a de “sensação de perda”. Então prossegue: “não sinto que perdi nada. Gastei, gastei tempo, emoções, corpo e alma”. E sobre quem partiu? A ausência, a falta, penso, o dar-se conta em um pragmatismo de que não há como recorrer a quem ocupou um espaço que agora está perene no vazio, eis o sentimento mais preciso que extraí desta parte da crônica, o que se relaciona com a capacidade de “morrer de saudade”, algo que, entende Rachel de Queiroz, “só afeta a quem não cresceu direito” (Local 2062), pois, penso, remete ao que argumenta sobre o desejo de ter de volta, a “vontade da presença”, no agora, o que não se confunde com o passado. Não se trata de voltar atrás.

E a juventude? Uma etapa “infeliz”, e segue em um realismo sereno de quem passou da crise de meia-idade: a mocidade vive na sede do que é novo, marcada por desenganos, vontade de ser dona do mundo, de constante insatisfação e carência de mínima compreensão sobre os próprios desejos. Eis a fase de confidência, exaltação, embriaguez, e de felicidade? “nunca”; a maior de todas as mentiras, aponta, é a “suposta felicidade dos moços” (Local 2076).

Então chega a idade em que se encontra, tempo de estabilidade, de poucas surpresas, poucos desenganos. Em todas as fases, pensa no comum da morte com o seu “bem”, companheiro que divide seu olhar para o passado sem saudade, como coisa vencida, que ficou para trás, e assim prefere pensar no vislumbre da velhice, nos novos problemas que terão de lidar (Local 2095).

310. 17/01/2025 22h39, 31/05/2024 21h21

09/03/2025 21h37

Imagem: Skoob

“Il la regarda :

– Je vis et je n’ai pas de vie. Je ne mourrai jamais et je n’ai pas d’avenir. Je ne suis personne. Je n’ai pas d’histoire et pas de visage.”

Obra: Tous les hommes sont mortels. CHAPITRE II. Gallimard, 2015, édition électronique. De Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir (France/Paris, 1908-1986).

Livros conversam com minha intimidade enquanto sigo no cotidiano.

Em algum lugar do passado, um interlocutor em uma igreja batista, recém-convertido, ao notar que minhas abordagens eram “diferentes” no púlpito em comparação com as do pastor, veio-me com uma pergunta um tanto clichê para um ambiente evangélico, mas que se tornou interessante pela forma em que a proferiu:

– Por que o salário do pecado é a morte? – indagou com a testa franzida e um quase imperceptível balançar da cabeça em sentido negativo, um pouco depois de ter passado pela turma de neófitos onde estudou Romanos 6:23. A linguagem corporal me fez notar que o conflito com a doutrina da denominação estava evidente, quando decidi não repetir o que estava na revista da Escola Bíblica.

– E se você fosse imortal, o que faria da vida? – devolvi a palavra com um olhar fixo em seus olhos. Depois de um “como assim?”, reiterei:

– Imagine-se agora como um ser que nunca vai morrer, um homem imortal, certo? o que essa condição implicaria na sua visão sobre a própria vida? como pensa que seria como pessoa se soubesse que, independente do que viesse a fazer ou a estar, não morrerá, como então você se imagina nessa condição? – A testa franzida no movimento dizendo “não” subliminarmente, deu lugar ao olhar distante, a cabeça estática e um silêncio breve rompido por um “não tenho a menor ideia”.

A Bíblica Interlinear estava em minha mesa e então:

τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.

Depois de conversarmos um pouco sobre o sentido do termo ἁμαρτίας na forma genitiva singular como se apresenta no texto, o “não alvo”, entendemos que o “errar o alvo” implica em um problema de sentido, mas para o quê?, indaguei, e fui interrompido – Ah! Acho que é um sentido para viver! – exclamou meu interlocutor, a expressar um certo alívio – Precisamos de um sentido certo para a vida para não errarmos o alvo! – afirmou com empolgação, quando lhe questionei:

– Qual ou Quem seria o alvo? Para onde seria este sentido “certo” que adotamos para viver?

Um silêncio não mais breve lhe tomou enquanto eu também pensava na resposta em torno do “aproximar-se a Deus”, como “o Supremo Bem” na linguagem agostiniana.

– Deus! – respondeu com uma firmeza contagiante – O alvo é Deus e o pecado é quando tomamos um sentido que se afasta de Deus! – completou, enquanto eu pensava no “Supremo Bem” e o meu interlocutor deu mais uma breve pausa e seguiu – Jesus Cristo do Céu! a imortalidade sem sentido para a vida deve ser terrível! – expressão com olhos quase esbugalhados e continuou suas descobertas – seria esse o inferno que diz a Bíblia? – perguntou.

– talvez seja, em termos metafóricos – respondi e continuei – o que me faz lembrar a situação do rei Fosca de Carmona no romance Todos os homens são mortais, de Simone de Beauvoir. Nesse romance, o rei nasceu em 1279 e se vendo acossado pelos genoveses, bebeu uma porção da imortalidade e passou a viver para sempre, no entanto, o fato de não morrer se tornou um drama para ele para lidar com o significado da imortalidade mediante a questão do sentido existencial. Se na condição de mortais já temos uma carga enorme de estresse para lidarmos com o sentido da vida e somos potencialmente sujeitos a crises existenciais, imaginas então na condição de estar na eternidade e não compreender esse sentido, de maneira que a morte passa a lhe dar significado. Fosca vive um eterno pavor, um infinito sofrimento, um vazio imenso no seu existir, como desabafa a Regina quanto ao seu sofrimento nessa eternidade experimentada – quando mencionei em outra versão em relação a uma tradução livre do trecho (p. 30) desta Leitura:

“Ele a olhou:

– Vivo e não tenho vida. Nunca morrerei e não tenho futuro. Eu não sou pessoa. Não tenho história nem rosto.“

Quando então ele me interrompeu, logo após tê-lo explicado brevemente a obra e falado um pouco sobre quem foi Simone de Beauvoir, do feminismo e do existencialismo ateu…

– mas peraí, você é um seminarista, certo? e lê essas coisas ai, do mundo, dessa mulher feminista, desse tal de ‘existencialismo’ que não crê em Deus? – perguntou com ar preocupado, e retomei – claro que leio, pois sou e estou no mundo, não sou um ET – risos… e então finalizei – você há de convir que é oportuno pensar no que ensina o apóstolo Paulo em Tessalonicenses 5:21 (ele foi conferir na Bíblia).

Recentemente, em meus apegos pelo francês, decidi conferir a edição original da obra da filósofa que, em certo sentido, muitas vezes é distorcida quanto ao seu pensamento entre os que falam demais com irritação sobre Beauvoir mas nunca leram um parágrafo sequer, quanto mais um livro dela. Um tempo fui questionado por me considerar “cristão” e externar certa admiração por autores como Beauvoir, Sartre, e outros existencialistas ateus. No caso de Beauvoir, a ênfase estava em seu “feminismo”. A resposta que encontrei, após meditar, é que admirar um autor(a) significa considerar seu pensamento enquanto perspectiva dele (a) para promover reflexão, mas isso não significa que concordo parcial ou totalmente com ele(a).

Fato é que neste domingo rememorei esse poético encontro que tive da filosofia, com a teologia cristã tradicional, e agora em uma nova fase da vida sob a terapia que adotei através da Leitura e das memórias de experiências literárias que tento recordar desde a adolescência.

08/03/2025 19h48

Imagem: Revista Bula

“[…] E viu-se a si mesma, de novo, no espelho, — mas uma outra, diferente da anterior, perdido aquele ar mais infantil dos cabelos esvoaçantes, onde a luz armava surpresas de claridade — mais séria agora, com os cabelos concentrados num tom mais escuro, parados, quietos, unidos, tristes.”

Obra: Olhinhos de Gato. Capítulo 13. Moderna, 1983, São Paulo. De Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Brasil/Rio de Janeiro, 1901-1964).

Grande referência em minha forma de ver a leitura como um exercício vital, Cecília Meireles.

Nesta obra encontrei uma inspiração para desenvolver um empreendimento literário pela forma como narra em terceira pessoa sua autobiografia.

Olhinhos de Gato me convida para pensar com um requinte poético a partir da menina personagem em suas memórias e descobertas, quando então ao final em um corte de cabelo, onde perdeu seus cachinhos, se vê adiante um rito de passagem, com mudanças físicas que consegue perceber em si mesma, trecho (p. 169) desta Leitura.

De Olhinhos de Gato, aqui penso na própria Cecília menina, adentrei em um universo familiar com Boquinha de Doce, sua avó Jacinta que “conta-lhe muitas estórias prodigiosas. Conta-lhe que, no tempo em que Deus andava no mundo, um moço, que perdera sua mãe, foi pedir-lhe, chorando, para a botar de novo viva” (p. 25), em referência, penso, a Olhinhos de Gato ter perdido os pais e ter ido morar com ela, e Dentinho de Arroz, sua ama Pedrina que “dá-lhe a sopa, corta-lhe a carne. Espalha a comida no prato, para esfriar mais depressa. E conta-lhe histórias, para ela comer com mais vontade” (p. 37).

Cecília Meireles, penso, dá uma aula magistral sobre construção poética em torno da própria história de vida. Mais uma mulher-übermensch, brasileira, de um belo orgulho por uma literatura cuja sofisticação a inclui no rol dos mais significativas na singular sonoridade da língua portuguesa.