31/10/2025 22h36

Imagem: Portal da Literatura

“A sensibilidade lhe fugia. Amarrada a maior parte do tempo, endurecida e seca, irrompia de vez em quando e abandonava-o a emoções que já não conseguia dominar. Sua única defesa era refugiar-se nesse endurecimento e apertar o nó que nele se formara.”

Obra: A Peste. 4. Record, 2024, Rio de Janeiro. Tradução de Valerie Rumjanek Cardoso. De Albert Camus (Argélia/Dréan, 1913-1960).

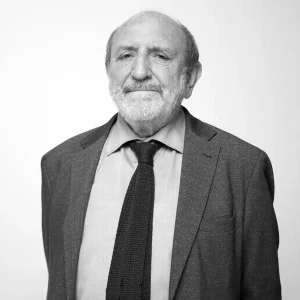

A genial metáfora de Camus em A Peste – por Leonardo Amorim

Camus é a minha maior referência quando penso em romance existencialista e A Peste é o mais impactante que pude apreciar. Está entre os dez livros que eu teria direito de levar para uma ilha deserta.

Entre as personagens desta obra, sou particularmente fascinado pelo drama que Camus construiu em torno do Dr. Bernard Rieux cujo núcleo, penso, consiste a partir deste trecho (p. 260) e vai sendo esmiuçado para discorrer sobre as características de quem passou a viver na indiferença (p.256) ao conviver integralmente com o flagelo, o isolamento e a morte dos pacientes. Nas 20 horas ao dia em que está acordado, o doutor me faz pensar até mesmo se seria mais uma metáfora, desta vez para um morto-vivo ou um sonâmbulo hiper ocupado com a tragédia alheia, de familiares desesperados com a iminente morte de um parente, fazendo das quatro horas que restam para o repouso do sono, a chance de sair desse estado de extrema tensão para gozar de uma pequena pausa (p. 261).

É comum a leitura de que A Peste é sobre uma epidemia em Orã (Argélia) , e certamente por isso esta obra voltou a figurar entre as mais vendidas durante a pandemia de covid-19. Contudo, à mon avis, o romance não é sobre uma epidemia; trata sobre nossa humanidade em processo de transformação mediante tragédias que nos unem e os dilemas mais profundos sobre perdas, danos, isolamento e opressão que nos perturbam e muitas vezes preferimos fingir que não existem. No romance, a epidemia de peste, enquanto apresentada como a única maneira de unir as pessoas (p. 265), também aflora comportamentos ambíguos que despertam reações de solidariedade, compreensão, apoio moral, mas também muita indignação quando decisões difíceis são tomadas.

O senso de humanidade, aparentemente morto pela carga de estresse que Rieux é acometido, torna-se paradoxal na medida em que o doutor se vê insensível por quem espera a cura e recebe dele apenas a ordem para o isolamento (p. 260). Por isso, penso, Rieux é o principal modelo de inspiração para o que venho escrevendo sobre como o sentido do dever vai da aflição contínua para moldar moldar, de formas variadas, o sentido que damos à solidariedade e à indiferença, determinando como reagimos aos nossos próprios sentimentos.

Uma obra-prima, atemporal, avassaladora; um convite para poucos dispostos à introspecção diante do trágico que une e, ao mesmo tempo, impõe um enfrentamento de coisas em que o profundo desgaste pessoal será inevitável. É atemporal porque penetra no âmago do problema mais perceptível hoje em dia: pessoas aparentemente super ocupadas, vivendo uma corrida insana de atividades e problemas que dão relevância demais a ponto de não se ter tempo para mais nada, e assim se tornam gélidas mediante o sofrimento dos outros. A peste anda solta por aí, nas esquinas, nas famílias, nas instituições; está dentro de nós quando nos importamos apenas com metas, resultados, na insaciável sede de sucesso, e não temos maturidade para ouvir o desabafo e se solidarizar com o drama de um semelhante, até mesmo de um ente que consideramos “querido”. A Peste pode servir de alerta para que não transformemos o sofrimento contínuo em que estamos submetidos, em um caminho para nos tornarmos frios, desumanos, indiferentes a dor que o outro precisa nos contar.

Tive um chefe que me lembra muito a peste imperando no coração do doutor Rieux; ele era o diretor no estilo “primeiro a chegar, último a sair”, uma máquina de trabalho cuja devoção o automatizou de uma forma que se tornou insensível com todos os subordinados. Ele cuidava da administração de conteiners em uma empresa de importação, uma atividade realmente muito estressante; ele sofria bastante com problemas que pareciam não ter fim falando vários idiomas. Nessa agenda tão corrida, era comum ele afirmar, sem cerimônia, diante de um empregado aflito que cometera uma falha e alegava alguma situação grave na vida pessoal: “não tenho tempo para ouvir seus problemas pessoais, se não dá para o serviço, procure outra coisa para fazer”.

Também penso no problema da busca de um sentido para circunstâncias da vida diante desta peste que pode afligir a todos e gera conflitos de foro íntimo. Não penso então na busca de um “sentido para vida” de uma forma geral, como uma “solução” para dar um rumo na vida, mas em um sentido contextual ou circunstancial, em um esforço para lidar com as dores de cada momento, conforme as exigências que surgem para tomadas de decisão.

30/10/2025 23h13

Imagem: Jornal Opção

Imagem: Jornal Opção

“A inteligência é coisa mais rara do que se pensa. E Maquiavel foi um dos homens mais inteligentes de todos os tempos.”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. Reedições e releituras. Inteligência de Maquiavel. . Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

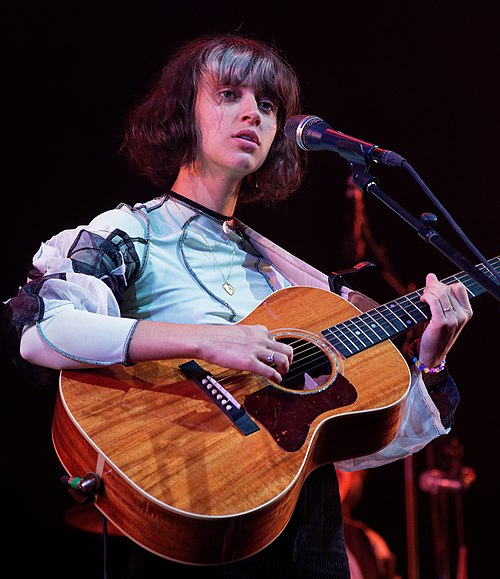

Há diversas inteligências, argumenta o austríaco mais brasileiro que conheço, e qual seria a de Maquiavel? (p. 778) A de estudar o comportamento humano na vida pública sem se preocupar com conclusões morais (p. 779), aponta.

Penso, primeiro, que esta indicação de Carpeaux sobre Maquiavel está para o estudo de Ludwig von Mises sobre a ação humana na economia. O economista também austríaco, ocupou-se em descrever o comportamento do agente humano na composição do que se chama “mercado”, sem entrar no mérito entre o que acontece e o que deveria acontecer com base em suas crenças sobre o que seria melhor para o mundo, e assim acabou enxovalhado no mainstream ideológico permeado de juízo de valor sempre coletivista na forma de políticas que refletem a vontade de quem pretende corrigir a sociedade conforme sua visão de mundo.

Em segundo lugar, a compreensão desta inteligência de Maquiavel evita a distorção de confundir o caráter “amoral”, diria, descritivo de seu pensamento com o que se observa facilmente no uso da expressão maquiavélico para adjetivar quem vive na política para maracutaias, tramas, golpes, violência e traição, sem considerar o outro sentido que diz respeito a uma “eficiente e sutil teoria política, que é preciso estudar a fundo para compreendê-la bem” (p. 777).

O homem que entrou para a história por conta de Il príncipe, fez “a mais amarga” poesia de todos os tempos”; foi um “anti-Dante, no estilo, porém, igualmente disposto a contar verdades desagradáveis (p. 779), sem considerar as finalidades; homem de técnica “pura”, ambígua no mesmo sentido de uma obra de arte (p. 780), podendo trazer inspiração para tiranos e referência de autodefesa para homens livres, aponta Carpeaux.

29/10/2025 23h26

Imagem: FEBRAPSI

“[…] um evento, mais ou menos difícil, que, num segundo momento, não consegue ser integrado à história do sujeito.”

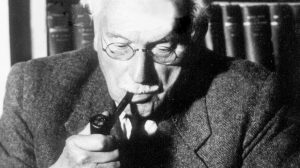

Obra: Cartas a um jovem terapeuta. 15. Infância e atualidade, causas internas e causas externas. Planeta do Brasil, 2019, São Paulo. De Contardo Luigi Calligaris (Italia/Milano, 1948-2021).

Um trauma assim definido por Calligaris (p. 196). Um elemento que se inseriu na vida de um indivíduo mas não se integra em termos de ter sentido dentro da perspectiva de quem o sofreu, a considerar o parágrafo seguinte, onde é feita referência a uma tapa em uma criança. Constitui ou não um trauma? Só será possível saber a posteriori, se o sujeito entendeu o ato como um procedimento pedagógico ou não (p. 197).

Calligaris então aponta que os fatos que ocorrem em nossas vidas agem em nós “pela história a que conseguimos ou não integrá-los” (p. 197). Um evento trágico pode então ser reinterpretado na medida em que mudamos de entendimento sobre as experiências que passamos na vida.

Ao me deparar com este texto, pensei quando fui na casa de ZW (1996) e vi em uma estante a foto do seu filho único que se foi em um acidente de trânsito. Ele tinha quase a minha idade à época. Descemos da cobertura para uma caminhada até o parque da Jaqueira e enquanto dávamos voltas na pista de cooper, o professor retomou o assunto e explicou que por um longo tempo viveu em um sofrimento profundo que parecia não ter fim até que, embora estivesse diante do irreparável, a perda do filho o colocou em um caminho para amadurecer sobre a ilusão que tinha acerca da ideia de controle sobre tudo que amava e tentava proteger para, mais adiante, compreender que o mais importante era saber que viveu para amar o seu filho até o último dia em que pôde estar com ele.

Não podemos saber o tempo que dispomos com aqueles que amamos, então, é preciso viver intensamente essa experiência afetiva para que seja possível uma melhor relação com a soberania das coisas que não podemos controlar. Hoje entendo que, embora com as cicatrizes emocionais da tragédia, naquela caminhada vi que o pai traumatizado tinha ficado para trás.

28/10/2025 21h07

Imagem: Thich Nhat Hanh Foundation

“Nós não temos que esperar pelo fim de todo o sofrimento para podermos ser felizes.”

Obra: Sem lama não há lótus. 5. Cinco práticas para nutrir a felicidade. Vozes, 2016, Petrópolis. De Thich Nhat Hanh (Vietnã/Hué, 1926-2022).

Algumas pessoas que me ensinaram by skin in the game esta sabedoria do monge vietnamita disposta no trecho (p. 57) desta Leitura .

Em 1991 conheci Ariel em um dia de greve de ônibus, quando decidi caminhar da Av. Rio Branco até a 1o. de março e na parada em frente ao Diário de Pernambuco, lá estava em estado contemplativo que destoava da irritação coletiva. Ao notar os disquetes e o formulário com comandos, Ariel iniciou uma conversa sobre linguagem de programação. Os ônibus não apareceram e então começamos a caminhar em direção a Conde da Boa Vista. Ele estudava no SENAC e eu no Especial. A primeira conversa foi tão boa que acabei repetindo o trajeto e criando o hábito de caminhar da Rio Branco a Suassuna apenas para conversar com aquele rapaz tão diferente, de voz pausada, que trabalhava como auxiliar de escritório em uma empresa de exportação, era vegano, usava sempre o mesmo estilo de roupa quando então se revelou budista. Foi um tempo em que finalizava o tempo de adolescente para a maturação forçada; tinha acabado de assumir uma função de programador e estudava à noite. No entanto, minha visão de reclamar da dureza da vida mudou quando descobri o estado de extrema pobreza em que Ariel vivia, órfão de pai e mãe, sem irmão nem parente próximo, em um cubículo que mal cabia ele, a cama e os livros. Ao mostrar o seu lar com um sorriso contagiante, Ariel me fez pensar na felicidade vivenciada muito além da minha limitadíssima perspectiva, onde só enxergava motivos para se entristecer. Ele me fez pensar sobre o “deixar para lá” as coisas que se dá importância demais e são obstáculos à alegria e à felicidade (p. 58), enquanto atendem às necessidades de auto afirmação e adoração ao próprio ego diante do que as pessoas pensam. Entendi o quanto aquela vida simples, cercada por livros, meditação, conversas sadias, inspiradoras, supria o bastante para um sorriso autêntico de um estado de espírito que suplantou a pobreza material e venceu as regras sociais que definem o “sucesso” no mundo de forma tão falsa.

Outro que me ensinou que a felicidade é uma experiência que independe da ausência do sofrimento foi o servente de limpeza e cafezinho, Ezequiel. Ainda em 1991, eu trabalhava anexo à sala do diretor e ele sempre era alvo de piadas de mau gosto. Negro, sabia apenas “assinar o nome”, Ezequiel se virava com um salário mínimo para cuidar de uma família com um filho e outro na barriga da esposa em um alto na zona norte do Recife. Ele sempre encontrava motivos para sorrir e passar alegria quando simplesmente alguém lhe dava atenção. Foi a pessoa que mais me estimulou no ambiente de trabalho a perseverar naqueles dias em que vivia as primeiras tensões da profissão que exerço até hoje. Havia nele uma atmosfera de alto astral que não se importava com as dificuldades extremas que enfrentava na vida.

ZW era como carinhosamente chamava meu professor de filosofia e mentor intelectual na faculdade de economia. Viúvo, solitário, há pouco tinha perdido a esposa pelo câncer, uma entre as várias tragédias que marcaram sua vida. Perdeu o pai e a mãe da mesma forma. O filho único se foi em um acidente de carro. Ele tinha muitos motivos para ter uma vida amarga. Rico e cercado por pessoas tóxicas, dava aulas de filosofia por puro prazer e se livrou da ideia de felicidade (p. 60) com base no dinheiro que tinha. Costumava dizer que era feliz no meio do caos. Transmitia paz, alegria e, particularmente ao meu eu de 21 anos de idade, o amor pela leitura e pelo saber. Todo dia, de alguma forma, penso nele.

Em 2019 estava em Pisa (Itália) a espera de um trem para Florença, e um rapaz puxou conversa com muita dificuldade em italiano. Tinha atravessado o Mediterrâneo havia dois meses, deixando mulher e filhos na Síria. Desempregado, ainda aprendendo o idioma, vivia como nômade em centros de apoio a imigrantes. O que me deixou perplexo foi o brilho nos olhos ao dizer que na Itália, apesar da imensa dificuldade para se estabelecer, ele sentia um “fio de esperança” de conseguir um emprego e um dia trazer a família e, neste ponto, vejo o conceito de felicidade não sendo uma questão individual (capítulo 6).

27/10/2025 22h17

Imagem: Mundaréu

“O historiador, por definição, está na impossibilidade de ele próprio constatar os fatos que estuda.”

Obra: Apologia da história, ou, O ofício de historiador. Capítulo III. A observação histórica. Zahar, 2001, Rio de Janeiro. Tradução de André Telles. De Marc Léopold Benjamin Bloch (France/Lyon, 1886-1944).

Qual seria o objeto científico do historiador? O passado? Não é possível dissecá-lo como faz um anatomista em seu ofício ou um químico no laboratório. “Nenhum egiptólogo viu Ramsés, nenhum especialista de guerras napoleônicas ouviu o canhão de Austerlitz” (p. 69), lembra Marc Block.

Então, ao pensar sobre a coletânea de coisas tratadas na história serem, em boa parte, o que fora observado por outro (p. 70), como evitar o viés? Pensei no dia em que perguntei a um professor de história do pensamento econômico como ele tinha tanta certeza dos detalhes da vida pessoal de Marx apenas com base em relatos de terceiros. Depois pensei que até mesmo se um historiador for testemunha de um determinado evento ou de uma personalidade, entre o que fora descrito (observação direta) e o que de fato ocorreu, também pode haver uma diferença considerável.

Marc Block me faz pensar que a expressão “lições da história” ou “aprender com a história” deve ser sempre ponderada a considerar a perspectiva de quem propõe algum aprendizado. A história se mostrando, em parte, pelo que fora extraído com base em relato testemunhal seguido por uma interpretação, e o que se denota como verdade em termos de lição, pode não passar de um viés, da fonte indireta até quem se presta ao ofício de historiador.

Então, sobre um registro testemunhal extraído do que fora observado de determinado fato considerado histórico, assim se resume o que se chama “história” como ciência? O historiador não está limitado, em absoluto, a relatos de terceiros. “Ele só chega depois de concluído o experimento, sempre. Mas, se as circunstâncias o permitirem, o experimento terá deixado resíduos, os quais não é impossível que perceba com os próprios olhos” (pp. 72-73), o que faz o conhecimento humano dos fatos do passado ser algo produzido através de vestígios e não apenas de testemunhos (p. 73), contudo, para que tais documentos possam “falar’, é preciso saber interrogá-los (p. 79).

26/10/2025 10h43

Imagem: Artmed

“[…] pessoas com transtornos psicológicos exibem um pensamento enviesado. Elas costumam ver as situações como muito mais negativas do que de fato são. […]”

Obra: Terapia cognitivo-comportamental. 12. Identificação de pensamentos automáticos. Artmed, 2022, Porto Alegre. Tradução de Sandra Maria Mallmann da Rosa. De Judith S. Beck (EUA, 1974).

Pensamentos automáticos – por Leonardo Amorim

Por uma questão de guarda da privacidade, não são mencionados nomes, e “a cliente” aqui pode ser “o cliente”.

Outubro de 2024 – A sessão no Zoom começou diferente, apenas a proprietária do escritório ingressou na sala e de forma direta, comunicou:

– Leonardo, iremos até o final do ano, encerrarei as atividades do escritório e preciso que você providencie o aviso prévio do sistema.

– Sinto muito, vou iniciar o pedido de cancelamento – respondi na mesma brevidade. A forma como reagi parece ter sido inesperada, e enquanto abria o CRM para realizar o pedido, a cliente tomou a palavra:

– Ainda não contei aos funcionários, então peço sigilo, você é o primeiro a saber.

Concretizado o pedido à TI, voltei-me ao propósito da reunião em pautas que envolviam rotinas relativamente complexas sobre recuperação de créditos tributários. A cliente, demonstrando inquietação com a minha reação diante da notícia:

– Eu queria ter essa sua frieza para contar aos empregados.

– Por favor, não faça uso dessa minha “frieza” (fiz o sinal de aspas) quando for contar a eles, pois o contexto é outro aqui. Temos um pouco mais de 50 minutos para solucionarmos um problema complexo e você abriu a reunião com um comunicado bem conclusivo, se bem que agora dá sinais de hesitação.

– Quais sinais?

– O tom da voz, o semblante (o vídeo estava aberto) e a visível dificuldade para dar o próximo e mais importante passo: comunicar a quem merece saber o quanto antes, pois o final de ano se aproxima, e todos poderão se planejar melhor. Tenho certeza que todos saberão guardar isso em segredo até o momento oportuno de comunicar aos clientes.

– Por acaso você é psicólogo? – falou em um tom levemente agressivo.

– Não, então vamos retomar a pauta, temos dois processos de créditos de PIS/Cofins para analisar – respondi falando mais devagar que o habitual para sinalizar que não estava disposto a seguir aquele tom.

– Não tenho condições. Você está certo. Na verdade tomei essa decisão hoje – então eu perguntei:

– Está bem, a pauta está suspensa. Sobre sua hesitação… preciso te perguntar: Você sabe exatamente as razões pelas quais deseja fechar o escritório?, se puder, discorra.

– Estou exausta – A resposta foi tão breve e fechada quanto o comunicado que abriu a sessão.

– Certo, estar exausta é um fato, percebo isso desde quando assumiu sozinha o controle do escritório há três anos, e então se isolou não se permitindo confiar em ninguém para dividir o peso, mas isso não é suficiente para encerrar um negócio com quase três décadas de história, herdado de seu pai, um dos contadores mais honrados que conheci e deixou para você uma empresa saneada com uma boa equipe de funcionários, difíceis de serem encontrados por aí pela boa qualificação que possuem, clientes no lucro real que estão relativamente satisfeitos, uma boa quantidade de empresas no Simples, além de outra no lucro presumido. Então, parece que você pretende jogar tudo isso fora porque está apresentando um entendimento questionável em relação à sua exaustão.

– Você tem alguma sugestão? – continuando breve, porém agora de forma amistosa – então prossegui:

– Já ouviu falar no conceito de “pensamentos automáticos” do psiquiatra norte-americano Aaron Beck, fundador da terapia cognitivo-comportamental (TCC)?

– Não – e então, após ler trechos do capítulo 12 desta obra que é da psicóloga e filha do fundador da TCC, assim como do capítulo 17 (introdução às crenças), o conceito se tornou familiar à cliente. Ela começou a notar que existe a possibilidade do extremo cansaço, a exaustão, está afetando seu discernimento das coisas, fazendo-as parecer mais graves do que são, a levando a tomar decisões irracionais, precipitadas, totalmente fora da realidade. Seus “pensamentos automáticos” em relação à exaustão e outros problemas nos bastidores do escritório, estão lhe conduzindo a um juízo errado da realidade. A exaustão pode ser superada por um plano de contingência compartilhando algumas funções com os colaboradores, para então encontrar espaço para cuidar da saúde, sem ter que tomar uma medida extrema, neste contexto, totalmente sem sentido, e finalmente encontrei espaço para outra questão ainda mais grave:

– Desconfio também que você esteja com sintomas de anedonia.

– Anedonia?

– É quando se deixa de fazer coisas que lhe davam prazer, é um sinal de alerta para depressão. Por exemplo, você costumava reunir os funcionários para uma confraternização, mas em 2022 e em 2023 não realizou, apesar de termos a pandemia, era sua marca registrada até 2019. Você gostava de participar de um grupo de criptoativos que trabalho aos sábados, era uma das entusiastas, mas, de repente parou de interagir e nas últimas semanas, deixou de ir. É possível que tenha outras atividades que fazia e lhe davam prazer e, de repente, parou.

– Deixei de cooperar em campanhas de um grupo espírita e abandonei a academia – completou.

– Vai lhe fazer bem um profissional, de preferência versado na terapia cognitivo-comportamental. Por favor, entenda, todos nós temos problemas com “pensamentos automáticos” e, eventualmente, ter sintomas de anedonia. Quanto aos pensamentos automáticos, o que importa é saber identificá-los para que não distorçam nossa compreensão da realidade. A anedonia pode exigir um psiquiatra.

Quase um ano após a histórica sessão “tributária”, o escritório segue como se aquela conversa nunca tivesse ocorrido e o que sobrou? Além das idas ao terapeuta, um pedido de cancelamento do pedido de cancelamento da TI.

25/10/2025 05h47

Imagem: Revista Bula

“GOSTO de gota d’água que se equilibra

na fôlha rasa, tremendo ao vento.

Todo o universo, no oceano do ar, secreto vibra:

e ela resiste, no isolamento.

Seu cristal simples reprime a forma, no instante incerto:

pronto a cair, pronto a ficar — límpido e exato.

E a fôlha é um pequeno deserto

para a imensidade do acto.”

Obra: Epigrama No. 5 em Viagem. Editorial Império, 1938, Lisboa. De Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Brasil/Rio de Janeiro, 1901-1964).

Trecho [479] de Em folha rasa – Júlia e César, do pastor Abdoral [480]

Júlia sente a mata umedecida ao redor resplandecendo no final da manhã no Horto, após uma breve chuva que deixou um cheiro de terra molhada, em meio ao frisson de suas colegas que contavam sobre as “ficadas” que tiveram no último final de semana.

Ela escutava as histórias enquanto pensava sobre qual seria o sentido de tudo aquilo, depois do impacto que lhe causara a aula de César sobre a poesia de Adélia Prado. Assim, estava muito mais interessada em saber sobre a “mística do amor” e se sentia em um deserto entre quem se ocupava em contar o que fizeram em busca de prazer, que parecia mais esconder a agonia como lidavam com seus corpos do que qualquer outra coisa. Entediada, aos poucos Júlia foi se afastando de sua turma enquanto observava os pedalinhos, e no final da volta, sem se dar conta, estava se aproximando do professor que se tornou sua maior inspiração e escolheu se acomodar em um banco com vista para o lago, diferentemente dos outros docentes, empolgados com um bate-papo no restaurante.

César parece distante e dentro de si corre uma ebulição de problemas quando pensa que está prestes a completar 30 anos, seu breve casamento caminha para o fim e na primeira turma de literatura que assumiu, apaixonou-se pela aluna de 19 anos que vem em sua direção. O professor cessa os pensamentos, como quem precisa reforçar a compostura, e gentilmente sinaliza perguntando se Júlia deseja descansar ao seu lado no banco.

A aluna que ele considera como “proeminente filósofa” em uma faculdade de Letras, então inicia uma conversa que consta na lista dos seus maiores temores para se ter com ela:

– Professor, o senhor tem a sensação de que está solitário, mesmo quando cercado por muitas pessoas?, pergunto porque enquanto caminhava, pensei, sempre tenho essa sensação quando estou conversando com as meninas da turma ou até mesmo com meus familiares…

– Você me fez pensar agora em um poema de Cecília Meireles – responde o professor em um esforço extra para não transparecer nada além de mais um momento literário, e recita:

“GOSTO de gota d’água que se equilibra

na fôlha rasa, tremendo ao vento.

Todo o universo, no oceano do ar, secreto vibra:

e ela resiste, no isolamento.

Seu cristal simples reprime a forma, no instante incerto:

pronto a cair, pronto a ficar — límpido e exato.

E a fôlha é um pequeno deserto

para a imensidade do acto.”

– Júlia, olhe para esta gota d’agua nesta folha, observe sua beleza. Em sua solidão ela brilha como um cristal e resplandece para a vida, simples, pura, natural. Ela é o que é, a natureza a definiu assim, não precisa de uma multidão.

Paralisada por alguns segundos, Júlia responde:

– Às vezes não podemos ser como esta gota d’agua, quem sabe seremos um deserto, uma humilde folha rasa para acolhê-la.

Um silêncio devastador toma conta da atmosfera daquele banco. César sente que se aproxima daquela linha demarcatória que o atormenta desde quando olhou para Júlia pela primeira vez. […]

479. Estou envolvido em muitos projetos de TI, mas este é diverso, o mais importante. Está em desenvolvimento com um pouco mais da metade do texto produzido em relação ao roteiro. É um romance filosófico existencialista, inspirado no Epigrama 5 de Cecília Meireles, assinado pelo heterônimo “pastor Abdoral”. Trecho é do manuscrito. Estimativa de conclusão em dezembro de 2026. Com o roteiro aprovado em situação de aprovado por uma editora, acordamos de adiantar este pequeno trecho.

480. Fui buscar nos heterônimos de Fernando Pessoa, a inspiração para o pastor Abdoral, um outro eu que há em mim.

24/10/2025 21h25

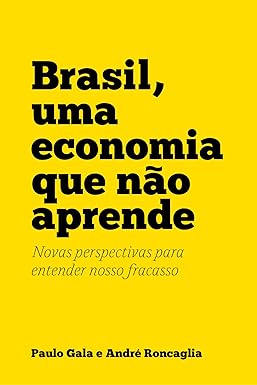

Imagem: Amazon

Paulo Gala

“[…] não basta apenas investir em educação. É preciso que exista um setor produtivo capaz de utilizar as competências gestadas na educação.”

Obra: Brasil, uma economia que não aprende: Novas perspectivas para entender nosso fracasso. 7. Redes complexas são necessárias para se produzir bens sofisticados. Ed. do autor, 2020, São Paulo. De André Roncaglia e Paulo Gala.

O fundamento para iniciar o tema me pareceu muito interessante. No mesmo parágrafo deste trecho (p. 114), a dupla desenvolvimentista menciona Pitágoras, no dito atribuído sobre esperar obter lucro em tudo que faz, e em seguida lembra a provocante frase “a educação não serve para nada”, de João Sayad, para ilustrar a tensão entre os saberes técnico e filosófico, e citam também a Monalisa, expressão do desenvolvimento da geometria analítica na Renascença.

Como enriquecer uma nação talvez seja o maior de todos os debates econômicos. Da famosa obra de Adam Smith em 1776 ao século XXI, a economia como ciência na pós-modernidade produziu respostas que os autores foram buscar, entre as quais penso na crença de que o investimento em educação, vai se garantir por si só no que tange ao desenvolvimento econômico, a ignorar problemas de externalidades de mercado e o papel do Estado como um promotor, uma central de políticas (ou seria um protagonista?) na alocação de recursos de forma estratégica para retroalimentar a aplicação do capital humano formado no investimento educacional, de maneira que se torne adaptado para um conhecimento alinhado com um contexto tecnológico.

O ociosidade de capital humano é um problema que pode ser ilustrado na figura de um engenheiro que vive como motorista de aplicativo ou na de quem tem diploma de contador, mas se tornou motoboy de delivery. A metáfora do “Vale da Morte” (p. 115) de Ken Robinson deixa a leitura ainda mais interessante sobre o tema da “organicidade do conhecimento” quando então se chega a uma encruzilhada sobre como se dará um melhor sentido para o aproveitamento de retorno do que a educação possibilitou em termos de recursos humanos, onde uma estrada conduz ao livre mercado como solução autônoma que se relaciona com a meritocracia do indivíduo, outra insere a estrutura institucional das sociedades na questão para compor uma relação com o mercado, e outra, após discorrer sobre trabalhos em torno de problemas de externalidades em redes e topocracias, além da forma como se organiza o operacional do sistema produtivo para assimilar os recursos disponibilizados pela educação (pp. 118-128), está na conclusão de que “o sucesso dos ricos não veio espontaneamente pelas forças de mercado apenas. Ele foi construído a partir de uma articulada integração entre Estado, sociedade civil e mercados locais” (p. 129).

23/10/2025 23h14

Imagem: Torino Today

“L’Italia manca degli instrumenti necessari a capire il planeta, il nostro tempo. […]”

Obra: Sotto la pelle del mondo. XII. L’Italia fuori dal mondo. Giangiacomo Feltrinelli, 2024, Milano. De Dario Fabbri (Italia, 1980).

Fabbri resume o que penso sobre a Itália na primeira frase (p. 197) deste capítulo.

A caminho da estação Termini de Roma, o motorista de aplicativo me perguntou sobre o que estava achando do país. Respondi;

– Lembra muito o Brasil em alguns aspectos – e ele prosseguiu na curiosidade:

– Davvero? Quali? Nel calcio? (risos).

– A burocracia, a qualidade da política, a pesada carga tributária e uma tendência ingênua no povo a apoiar ideias socialistas. É um país maravilhoso, de uma cultura fantástica para conhecer como turista… – respondi.

Ele deu um sorriso, afinal, vive do ramo.

Críticas à parte, minha paixão pela Itália começou em 1996, depois se aprofundou quando comecei a estudar o fascismo e entendi que mergulhar na língua seria uma forma de melhor compreender o fenômeno político.

Afirma Fabbri que a natureza humana é plena de palpites incoerentes (p. 199), e isso me remete a essência italiana que parece gostar de estar desconectada de seu passado, embora envolta nele, incapaz de ler o presente (p. 206), sentimental demais enquanto o mundo corre em transformação e sobretudo, no contexto de seu argumento: um país onde o normal é não saber explicar a si mesmo, sua história, a comunicar uma ideia inventada sobre si que é estranha aos fatos (p. 205) e, neste ponto, lembra demais o Brasil, assim como o “sentimento maximalista na população” (p. 205).

Em meio a ruínas e a monumentos encantadores, grandiosos, o modus vivendi italiano me pareceu uma metáfora lúdica do museu a céu aberto que é o país.

22/10/2025 21h57

Imagem: ex-isto

“[..] O homem inteligente aspirará, antes de tudo, à ausência de dor, à serenidade, ao sossego e ao ócio, logo, procurará uma vida tranqüila, modesta e o menos conflituosa possível; por conseguinte, após travar algum conhecimento com aqueles que chamamos de homens, escolherá o retraimento e, no caso de um grande espírito, até a solidão. […]”

Obra: Aforismos para a Sabedoria de Vida. CAPÍTULO II. Daquilo que alguém é. Martins Fontes, 2002, São Paulo. Tradução de Jair Barboza. De Arthur Schopenhauer (Alemanha/Frankfurt am main, 1788-1860).

Homenagem a um doutor muito especial – Sobre o drama do isolamento dos mais inteligentes

Então uma pessoa inteligente tende à solidão, como sugere Schopenhauer (p. 26)?, eis a pergunta lançada na roda e respondida de bate-pronto:

– Sim, se você entende “homem inteligente” em Schopenhauer, aquela pessoa com capacidade de raciocínio bem acima da média, digamos, um 124 (com tom de voz e olhar irônicos em meio a risos dos pares na sala), é natural que o seu nível de abstração se torne difícil de ser bem acolhido no convívio social onde prevalece a maioria, situada no topo da curva de sino. É natural que esse tipo de “pessoa inteligente” encontre mais dificuldades para ser compreendida em interações sociais. A própria inteligência que ela dispõe naturalmente a sinalizará a tentar mais uma interação, a insistir na busca, muitas vezes mal sucedida, em favor de diálogos que sejam comuns à complexidade de sua forma de pensar – argumentou quando outro na roda comentou:

– Essa busca por interação social tende a ser mal sucedida dada a probabilidade bem maior dessa pessoa, se situar socialmente onde estão os níveis medianos de abstração e raciocínio, ou seja, a maioria.

– Correto, na maioria permeada por um nível de abstração e capacidade de raciocínios medíocres [478] , onde as conversas tendem à banalidade e a assuntos naturalmente limitados à superficialidade que sua inteligência mediana possibilita, essa “pessoa mais inteligente” tenderá a refinar sua busca porque é humana e carece de interações, porém, nesse processo, dada a frustração poderá se isolar socialmente com maior frequência – e prosseguiu o doutor – Um conhecido amigo 124 (novamente irônico) nesta sala, vivia como se não fosse um tipo raro, longe de ser encontrado em qualquer esquina, e assim seguia acometido por um sofrimento na sensação de se sentir isolado, sozinho a começar do ambiente familiar que, via de regra, não sabe lidar com suas características que operam sob um setup de inteligência maior. Ele ia a festas e ficava entediado, não enxergava um mínimo sentido com conversas banais, fofocas, análises desprovidas de consistência lógica, e logo percebeu que seria melhor evitar tais ambientes; ele passou a ficar perene, contemplativo, calado, diante de vozes medianas que dominam o espaço que é o habitat da média, onde estão bem acomodadas – quando então uma colega da dinâmica tomou a palavra:

– Por isso não é raro que uma pessoa mais inteligente seja então vista como “difícil”, “antissocial”, “arrogante”, e muitas vezes isso é motivado por inveja, mediante o que o poder econômico não pode adquirir, e/ou medo, por receio de se passar por ridículo em uma eventual conversa com alguém mais inteligente. Pode não se tratar apenas de incompreensão. As pessoas com inteligência mediana tendem a não entender, quando não aceitar, que esse ente ou conhecido dito “complicado”, é simplesmente um ser humano carente de interação, precisando de afeto, atenção e compreensão a considerar sua condição especial; ele se porta naturalmente assim, não porque seja necessariamente uma pessoa “difícil”, mas porque é tão-somente alguém mais inteligente que precisa viver experimentando humanidade como qualquer outra.

– Estamos aqui até o momento em termos teóricos – um breve comentário de um amigo de infância.

– Certo, sei onde você quer chegar – e prosseguiu o doutor – Uma coisa é alguém com dificuldade de interação social, outra é uma pessoa antissocial e um exemplo pode ser dado aqui, nesta sala, nesta dinâmica, onde todos vocês estão conversando normalmente, mas o mesmo tende a não acontecer se saírem para os seus círculos familiares e outros ambientes onde é normal que a inteligência seja mediana para baixo e não consiga lidar com vocês.

Então, uma colega que falou do drama de “carência de humanidade”, encerrou:

– Uma pessoa de inteligência classificada como “superior” não é melhor do que ninguém. Ela é alguém com características distintas no nível de raciocínio e abstração da maioria da população, no entanto, como todo ser humano, precisa se desenvolver psicossocialmente ao atendimento de suas necessidades de afeto, respeito e compreensão. Seja uma pessoa adulta ou uma criança super dotada, quando essa condição é descoberta, ela não deve ser tratada como um “gênio”, alguém “superior” aos outros, sobretudo pelos pais e pessoas mais próximas, mas como um ser humano, simplesmente um ser humano, com carências e que precisa passar pela experiência de dar e receber humanidade na forma de amor em relação ao próximo, a começar da família.

“como um ser humano, simplesmente um ser humano, com carências e que precisa passar pela experiência de dar e receber humanidade” – verdade maravilhosamente tocante.

478. Aqui o termo não tem sentido pejorativo, tão somente estatístico.

21/10/2025 22h47

Imagem: Casa Fernando Pessoa

por Fernando Pessoa

“A espantosa realidade das coisas

É a minha descoberta de todos os dias.

Cada coisa é o que é,

E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra,

E quanto isso me basta.

Basta existir para se ser completo.

[…]”

Obra: Poemas Inconjuntos (1913-1915). Trecho de [67] 7-11-1915. Obra poética de Fernando Pessoa. Volumes I e II. Edição da Nova Fronteira, 2016, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Alberto Caeiro (1889-1915) heterônimo por Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935).

Amanheceu – por Júlia Gherardini

Amanheceu…

Da janela os

primeiros raios

saúdam a partida

da escuridão.

Acordei no caos

com a paz, minha

conselheira,

me exortando:

“Cada amanhecer

basta a si mesmo,

e o que é chamado

de ‘desencontro’

é uma incompreensão

do tempo oportuno.”

Então…

Com entusiasmo desbravei

minha desilusão,

a tristeza se abraçou

com a folia

e neste alívio

encontrei uma dor.

Na existência nada

se perde.

Tudo é o que é.

A vida segue

e não erra,

Nós é que não sabemos

seus desígnios.

20/10/2025 20h51

Imagem: Amazon

“If the latter had the monopoly of issuing notes, certainly the whole responsibility of inflation rested on it. […]”

Obra: Outline of International Price Theories. CHAPTER III. FROM DAVID HUME TO J. S. MILL :THE DEVELOPMENT OF THE CLASSICAL THEORIES. 5. WHEATLEY AND BLAKE. The Ludwig von Mises Institute, 2007, Auburn. De Chi-Yuen Wu.

Inflação está na categoria dos termos cujo significado que predomina indica um sentido que ficou na superficialidade do debate econômico, não apenas no grande público, mas entre economistas. O sentido de “aumento de preços” está consagrado nessa superficialidade, embora economistas sejam experts em termos e jargões que fazem parte do contorcionismo retórico que costumam recorrer.

No ano passado, quando conversei com um professor desenvolvimentista sobre a China, o problema da definição de “inflação” precisou ser muito bem parametrizado, na perspectiva dele, para que eu pudesse entender seu raciocínio em torno do modelo de controle estatal abordado, no entanto, quando questionei o problema de o elogiável (na visão do interlocutor) intervencionismo monetário na China ainda não ter sido submetido a um excepcional estresse; falei em “guerra mundial” e em “reset” na economia global, embora a pandemia 2020-2021 ter sido considerável neste aspecto, notei a relevância do antigo e desprezado conceito de inflação, relacionado com o trecho (p. 110) desta Leitura.

Penso na inflação como aumento da base monetária ou “impressão de papel-moeda”, onde a causa causante ou a culpa recai sobre quem tem o poder de emitir dinheiro, ou seja, os bancos centrais. É um conceito simples, alguns diriam “simplista”, “anacrônico”, mas, na medida em que se evita dar publicidade ao problema da emissão de dinheiro como um fator relevante na compreensão do fenômeno, facilita-se a definição de causa por outros fatores que são consequências observadas do deliberado aumento de dinheiro em circulação.

O colega reconheceu que os agentes econômicos quando desconfiam de algum evento que provoque a expectativa de extremo risco geral nos mercados, correm para ativos como o ouro, independente do que adotaram como moeda fiduciária ou do modelo de controle monetário considerado até então seguro.

Ironicamente foi um “chinês austríaco” que produziu esta obra no final dos anos 1930. É de teoria econômica, e no tópico do capítulo analisa os trabalhos de Wheatley e Blake no início do século XIX (p. 106). Em mais de 200 anos de produção de teoria econômica, é natural que os conceitos mudem, conforme o contexto de cada época, e então chego ao sistema chinês para lidar com o que se define por “inflação”, contudo, também penso na busca por reserva de valor sendo perene ao longo dessa evolução, e os bancos centrais com suas emissões parecem não fazer parte do círculo de confiança, de grandes investidores a pequenos poupadores com ciência do clássico conceito que mencionei aqui.

19/10/2025 09h52

Imagem: Enciclopédia do Arkansas

“A terra e eu somos o mesmo espírito. […]”

Obra: Enterrem meu Coração na Curva do Rio. A dramática história dos índios norte-americanos. Capítulo Treze. A fuga dos Nez Percéz. L&PM, 2025, São Paulo. Tradução de Geraldo Galvão Ferraz e Lola Xavier. De Dorris Alexander Brown (EUA/Lusiana, 1908-2002).

Chorei quando li pela primeira vez O Mundo de Sofia, pela forte identificação que desenvolvi com a menina personagem. O gênio Goethe me fez chorar com Os Sofrimentos do Jovem Werther. John Green com o seu par romântico em A Culpa é das Estrelas entrou para a lista. Não resisti e chorei com Anne Frank, a adolescente mais famosa da história, com o seu Diário. Quando revisito o final de Il Nome della Rosa, chorar faz parte do ritual de leitura. Há algo em Le Petit Prince que me encaminha ao choro.

Na Bíblia Sagrada, o livro de Jó me faz chorar ao mergulhar nas profundezas do sofrimento humano, inexplicável não apenas nos limites da razão, mas em face de uma fé arrogante, pretensiosa (muito atuante em igrejas de ateus disfarçados de crentes), que ousa sistematizar definições sobre o Criador para alimentar seus delírios de prosperidade. Nos Evangelhos, quando penso na solidão de Jesus na Cruz, meu choro se apresenta além da materialidade das lágrimas.

Então em 2003, estava na biblioteca do seminário teológico e quando uma missionária perguntou por que eu estava chorando, aproximei na mesa o exemplar de Enterrem meu Coração na Curva do Rio. “Este livro deveria ser conhecido por todos na América”, comentou a americana se referindo aos Estados Unidos.

ZW, homem experimentado e muito viajado, professor que se tornou meu mentor, tinha me falado sobre esta obra em 1997, de sua experiência de leitura em uma edição em inglês e finalizou: “assim como a Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, não deixe de ler este livro do Dee Brown”. Da experiência de leitura, o genocídio dos povos indígenas nos Estados Unidos, contado neste livro, compõe parte das razões de meu antiamericanismo [477].

Da edição de 2003 vou à recentemente adquirida. No trecho (p. 318), Heinmot Tooyalaket, chefe dos Nez Percéz, sobre o “homem branco” que, em busca de riqueza, toma a terra ocupada por sua tribo. Essa tomada promovida pelo aparato governamental é inicialmente negociada (pp 319-321), para então se tornar um assédio que se torna coerção, inclusive sob tentativas de conversão a fé cristã (p. 322), para em seguida se tornar militar (pp. 323-329) a exterminar todos os nativos que insistiam na resistência até exaurirem suas forças e os mais perigosos serem exilados (pp. 330-332).

A defesa do “Chefe Joseph” é uma declaração de amor à terra; amá-la não significa possui-la para se fazer o que bem entende e o direito de dispor dela pertence “aquele que a criou”, argumenta (p. 318). Antes de ir para o combate, o líder indígena acreditava que todos poderiam viver compartilhando o mesmo espaço, com base no breve período em que a presença branca era tímida e pacífica, sendo bem recepcionados pelos nativos no rio Clearwater em 1805 (p. 318).

Após a invasão branca, o choque de realidade: a tribo reduzida, crianças mortas por congelamento (p. 330), a cultura prejudicada, a sabedoria dos anciãos perdida com o extermínio, a juventude desconectada do passado de liberdade, agora vulnerável à manipulação, os poucos aptos a resistir, exilados, e o Chefe Joseph no final melancólico em 1904.

477. 13/08/2025 22h30

18/10/2025 19h27

Imagem: Clínica do Apego

“É a memória implícita que está em funcionamento quando reagimos a algo que é semelhante ao que já aconteceu no passado , mas onde não há consciência do motivo, apenas da própria reação. […]”

Obra: A Clínica do Apego. 3. Modelos Internos de Funcionamento: Do Afeto à cognição. Memória. Sinopsys Editora, 2021, Novo Hamburgo. De Marco Aurélio Mendes.

Como um trauma de infância foi vencido

O psicólogo, psicoterapeuta e professor faz referência (p. 75,) a Roediger, Zaromb, & Goode (2017).

O conceito disposto no trecho (p. 75) desta Leitura me remeteu ao dia de minha primeira doação de sangue, lá pelos idos de 1993, quando passei mal no momento em que seria introduzida a agulha. Reações menos intensas, porém incômodas, tinham acontecido em diversas ocasiões. O fato de ficar apavorado ao pensar em passar por uma intervenção em meu corpo, mesmo que leve, por uma simples injeção ou picada, me faz pensar lá nos idos da primeira metade dos anos 1980, quando morria de medo do famoso “fura-dedo” que passava pelo bairro de Casa Amarela, no Recife. Não podia ver o sujeito com aquela farda da SUCAM que corria para debaixo da cama de minha vó.

O exagerado temor de agulha e injeção (bisturi seria uma sessão de tortura), seguiu depois da juventude. A recordação mais hilária se deu quando, por volta dos 35 anos, fui realizar um exame de sangue e a profissional do laboratório, encarregada de realizar a coleta, ao notar alterações em meu semblante enquanto preparava a agulha, diante de um suor intenso em meu rosto e um olhar de pânico, disse: “Senhor, senhor, tenha calma, está tudo bem, respire.”. Foi engraçado, deu um certo trabalho, mas ela conseguiu finalizar bem a coleta.

Então procurei saber as causas deste medo acima do normal e descobri um trauma de memória implícita no aspecto visual que envolve objetos cortantes ou perfurantes. No meu caso, foi algo específico do passado que é relembrado em um estado somático, corporal (p. 75). O exemplo do bebê assustado em um determinado contexto ao entrar em contato com um objeto (p. 76) está próximo do meu caso. Aos seis anos sofri um acidente ao cair sobre uma lata aberta em um depósito de um posto de combustíveis. Com um corte relativamente profundo na perna direita um pouco acima do tornozelo, fui levado ao Hospital Agamenon Magalhães. Faltava anestesia e o médico, certamente por perceber a urgência para evitar um dano maior, decidiu realizar os procedimentos assim mesmo. A injeção (contra o tétano), a limpeza e a costura me fizeram delirar na mesa. Foi a maior dor física que senti na vida.

Aprendi a identificar este gatilho e a neutralizá-lo. Tive que entender o funcionamento da memória implícita como componente básico em meu modelo interno reativo, assim como o aspecto de “máquina antecipatória” (p. 77) que me induzia a um “enviesamento do processamento das informações do ambiente”, ocasionando em respostas automáticas, o que caracteriza a minha espécie. Identificar e conter esse automatismo enviesado funcionou quando realizei uma coleta de sangue e não tive qualquer reação de pânico. Durante a pandemia de covid-19, não tive dificuldade para receber as doses por via intramuscular.

Em tempos de fobias, transtornos e psicoses que parecem fazer parte de uma epidemia, entendi que muitas vezes a “causa causante” pode estar na infância, e revisitá-la significa uma busca pelo autoconhecimento através do que a psicologia e a psicanálise oferecem. Esse caminho pode provocar muito desconforto em relação às sondagens de lembranças tão remotas e, não raramente, desagradáveis, traumáticas, no entanto, penso que os benefícios neste aprendizado sobre si mesmo são maiores que os danos no processo.

17/10/2025 21h51

Imagem: Feltrinelli Education

“[…] sono solo alcuni esempi in cui la differenza sessuale rifiuta di essere utilizzata per una ripartizione di ruoli nell’ordine sociale, come nella storia è sempre avvenuto ogniqualvolta l’ideologia ha cercato nella fisiologia la prova della propria verità.“

Obra: I miti del nostro tempo. 2. Il mito dell’identità sessuale. 1. L’identità sessuale tra natura e cultura. Feltrinelli, 2009, Milano. De Umberto Galimberti (Italia/Monza, 1942).

Ouvi uma palestra do filosofo italiano onde argumenta que na Grécia antiga ninguém se escandalizava com a homossexualidade e, neste aspecto, 23 séculos depois, regredimos. O que não me surpreendeu mais do que quando indagou sobre a importância dele “conversar com sua parte feminina”; não há ser humano 100% macho nem 100% fêmea, aqui claramente em alusão à bissexualidade predisposta em Freud (1856-1939) e Wilhelm Fliess (1858-1928) , e quando o escutei dizer que “somos todos bissexuais”, além do pai da psicanálise, lembrei-me do meu velho mentor ZW que dizia que a mulher é o homem em uma versão bem mais refinada, sofisticada, o que surpreendeu até uma docente colega feminista.

Em uma dinâmica na aula de psicologia (meados dos anos 1990) um colega decidiu contar sobre o dia em que revelou aos pais sua homossexualidade. A mãe o abraçou e o pai, deixou de falar com ele. O ambiente ficou tão pesado que ele decidiu ir morar sozinho. “Mãe é mãe”, disseram, mas além dessa verdade, pensei na inteligência feminina ser mais capaz de lidar com questões de alta delicadeza diante da intolerância na forma de uma moral que se apresenta como tradicional. No entanto, quando em 2002 vi em uma igreja batista uma jovem do “ministério de música” ter sua sexualidade associada ao lesbianismo, e assim ser perseguida no desaparecimento do dito “amor cristão”, a ponto de ter que sair da igreja, não consegui ver diferenças significativas nas mulheres da congregação quanto à intolerância e ao preconceito.

No trecho (p. 16), exemplos da diferença sexual na recusa de ser aplicada na distribuição de papéis na ordem social: mulheres no sacerdócio, no exército, trabalhando fora, causando o desaparecimento de profissões exclusivamente exercidas por homens, a aceitação das novas identidades (travestis e transexuais) e a formação de famílias homossexuais; “nenhum ser humano é naturalmente regulado por um sexo”, afirma, e segue a argumentar que “a ambivalência sexual, atividade e passividade, para não mencionar bissexualidade e transexualidade, inscrevem-se como diferenças no corpo de cada sujeito, e não como um termo absoluto vinculado a um órgão sexual específico” (p. 16), para logo em seguida mencionar Pierre Clastres (1934-1977) a proposito das tribos ameríndias na oposição sexual se referir à oposição socioeconômica.

O início da quebra do paradigma da dominância do humano macho nas atividades socioeconômicas se deu há pouco mais de 100 anos, e em 199,9 da nossa espécie, a fêmea viveu imposta pela força do macho sob um papel passivo, reduzido, desprovido de acesso amplo à educação e ao protagonismo produtivo. Então penso, o quanto mais efetiva pode ser a inteligência da fêmea ao considerar que em pouco mais de 100 anos, ou seja, 0,05%, em uma gradual abertura se atingiu um significativo destaque nas sociedades em termos de ocupação do que então era exclusividade do macho.

16/10/2025 23h11

Imagem: IPS

“[…] O foco da viagem de estudos foi o Brasil, em particular a decolagem econômica sob a ditadura militar no fim da década de 1960, uma vez que prometia trazer lições para as reformas da China.”

Obra: Como a China escapou da terapia de choque. 8. Escapando da terapia de choque. Causas e consequências. A conexão latino-americana. Boitempo, 2023, São Paulo. Tradução de Diogo Fagundes. De Isabella M. Weber (Deutschland/Nürnberg, 1987).

Os chineses vieram aprender com a historia e assim observaram o “milagre econômico” brasileiro no final dos anos 1960 (p. 492), e no fim da década de 1980, tornaram com o patrocínio do mega investidor e especulador George Soros (p. 490).

Aponta a professora de economia da University of Massachusetts Amhers que a política brasileira do “milagre” foi “heterodoxa e desenvolvimentista” e se baseou na injeção de capital estrangeiro para crédito, e não investimentos, sob uma quantidade suficiente da produção industrial exportada para cobrir pagamentos de juros e capital, o que resultou entre 1965 e 1980 em um PIB que cresceu mais que o triplo (p. 492).

Houve fascínio dos chineses pela teoria do “bolo” de Delfim Neto (1928-2024) e, diante da hiperinflação após o “boom”, os representantes de Pequim entenderam que o modelo monetarista não funcionou em países pobres como o Brasil, sendo necessário outro, “por uma reforma gradual” cujo controle inflacionário se desse “por outros meios que não a austeridade e a contenção monetária” (p. 494). Os chineses não estavam condescendentes com o modelo brasileiro que terminou em hiperinflação; visitaram o Brasil para ver os efeitos de uma política cujos resultados não poderiam reproduzir na China, onde não há o mesmo nível de tolerância inflacionista em relação ao Brasil.

O debate econômico e a reação do sistema político na China, diante de ideias que pareciam tolerar mais inflação, após a observação do caso brasileiro, e de outros países da América Latina, incluindo a ditadura de Pinochet, que ocasionou em admiração pelos aspectos econômicos (p. 497), resultou no exílio de Zhu e Chen, considerados responsáveis no embate de narrativas mediante um modelo que terminou em inflação chinesa fora do controle nos anos 1980 (p. 495). Fiquei a pensar se a moda pega por aqui: o exílio de economistas responsabilizados por alta inflação.

Enquanto uns classificam o sistema econômico da China como “socialismo de mercado”, e outros procuram rótulos diversos, estou cada vez mais pensativo em relação ao pragmatismo chinês que não compra embate ideológico para agradar determinado alinhamento com essa ou aquela teoria econômica; os chineses querem saber o que realmente funciona na indução de crescimento com inflação controlada, para ser adaptado no país.

15/10/2025 22h45

Imagem: https://en.wikipedia.org/

Imagem: la ville brûle

Pauline de Tarragon

“Quand Sofia ferme les yeux, la magie opère : un minuscule monde merveilleux apparaît sous ses paupières.”

Obra: Sous les paupières. La ville brûle, 2022, Montreuil. De Claire Pommet (France/Décines-Charpieu, 1996) e Pauline De Tarragon (France/Avignon, 1996).

Estava a pensar que nos anos 1990 na França nasceram três artistas do sexo mais inteligente que esbanjam talento na contemporaneidade: Cécile Coulon (1990), Claire Pommet (1996) e Pi Ja Ma (1996).

A poesia da segunda notável tive primeiro contato quando decidi ouvir o que estava tocando nos canais de áudio em um voo Paris-Lisboa. E eis que escutei:

On brûlera toutes les deux

En enfer, mon ange

J’ai prévu nos adieux

À la terre, mon ange

Et je veux partir avec toi

Et je veux mourir dans tes bras

Que la mer nous mange le corps, ah

Que le sel nous lave le cœur, ah

Je t’aimerai encore

Je t’aimerai encore

Oh je t’aimerai encore

Je t’aimerai encore

Quem seria o autor ou a autora desta letra tão intensa e a intérprete igualmente fulminante?, pensei durante o voo. Ao descobrir Pomme assim que pousei em Lisboa, ingressei em um universo de versatilidade. Descobri que a jovem compositora, cantora e musicista francesa também produziu os textos deste livro infantil, quando então tomei conhecimento de outra expressão da arte francófona: a ilustradora Pi Ja Ma ou Pauline de Tarragon, que também é escritora, musicista e cantora.

Ao me deparar com esta obra, fiquei um pouco com o menino Leo que recebeu minha carta, para dormir no mesmo estado de espírito da menina Sofia que, ao fechar os olhos para a soneca, viu a mágica acontecer em “um mundo minúsculo e maravilhoso” que surgiu sob minhas pálpebras.

14/10/2025 22h48

Imagem: BR

“O conhecimento de nossa psique começa, sob todos os pontos de vista, pelo lado mais repugnante, a saber, por tudo que não queremos ver.”

Obra : Civilização em transição. Obras completas de Carl Gustav Jung. IV. O problema psíquico do homem moderno. [186]. Vozes, 2013, Petrópolis. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).

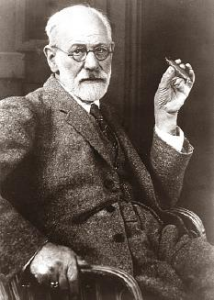

Ao passar por este trecho (p. 94), imediatamente me lembrei do que me dissera uma professora e psicanalista na universidade lá pelos idos de 2008, sobre o sentido da busca do conhecimento da psique. Ela também se referiu a Freud sobre a maior relevância de lidarmos com as coisas que evitamos, omitimos ou fingimos não ver; “o que não queremos falar sobre nós mesmos diz muito mais do que tudo que falamos”.

Fez-me pensar também em um psicanalista que fazia anotações e quando perguntei se era tudo que tinha lhe falado, ele disse: “não, neste caderno aqui anotei apenas alguns assuntos que você não falou”.

Sobre o “repugnante” que se depara no estudo da própria psique, Jung lembra a importância de Freud como um “grande idealista” que “pôde consagrar a um trabalho tão sujo a atividade de toda uma vida” (p. 94). Entendi o “repugnante”, “sujo”, aplicado no sentido talebiano do skin in the game e, entre outras coisas, na forma de lembranças mais remotas e difíceis de serem retomadas. Pude atestar que esse tipo de autoconhecimento é o que há de mais perturbador, profundo e chocante. Aqui penso no que Jung afirma no mesmo parágrafo:

“Não foi ele (Freud) que provocou o mau cheiro, mas todos nós que nos achamos tão limpos e decentes; e o provocamos por pura ignorância e grosseira ilusão sobre nós mesmos”.

Então a professora questionou até que ponto se está disposto a desbravar a própria psique, longe das fantasias que decoram nossas máscaras sociais onde parecemos tão “normais”. Ora, quem ousa caminhar por esse território um tanto acidentado, escuro e assustador, certamente receberá uma carga pesada de sentimentos, traumas e desejos que talvez seja forte demais, mas para os que preferem não se aventurar, há o velho clichê “certas coisas, melhor não saber”.

13/10/2025 23h04

Imagem: SWR

“Exercício: Escreva uma carta para sua criança-sombra”

Obra: Acolhendo sua criança interior. Capítulo 14. Cure sua criança-sombra. Sextante, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maurício Mendes e Vanessa Rabel. De Stefanie Stahl (Alemanha/Hamburgo, 1963).

Querido Leo,

Das sombras do quarto escuro, aqui estou para te guardar. Sou o amigo que você tanto desejou ter.

Pare de ficar preocupado demais quando não entenderem o que você fala depois de ter pensado tanto. O fato de não te entenderem, não quer dizer que você pensa ou fala errado. Às vezes pensamos e falamos de um jeito diferente que o outro coleguinha ou até mesmo um adulto está acostumado a ouvir.

Olha, não fique triste porque você se empenhou tanto naquele exame, foi aprovado, achava lindo o colégio dos padres, mas acabou indo estudar em outra escola, realmente muito chata. Saiba meu amigo que tenho grande orgulho de você e independente de onde esteja estudando, o que importa mesmo é o seu coração e o amor pelo saber.

Não fique com raiva do doutor por causa do que aconteceu naquele dia no hospital. Ele não tinha anestesia e salvou sua perna.

No dia em que você viu um computador em uma vitrine e desejou tanto, mas não era rico para possuir um, continue com esse seu interesse, pode haver um futuro… sempre pense na vida como uma coisa que muda como as estações do ano e o sabor das frutas.

Sobre aquele dia em que você queria desfilar no Sete de Setembro com a camisa do Sport e não deixaram, fique sabendo que uma das melhores orientações esportivas que você recebeu na vida foi te darem o manto sagrado tricolor cobra-coral.

Você é um menino muito legal e não ligue para os coleguinhas que ficam “mangando” porque na hora do recreio prefere conversar com as meninas. Saiba que as professoras do ABC te acham tão fofinho… Alguns meninos muitas vezes não querem saber da enorme curiosidade que você tem para entender melhor as coleguinhas, o que não é menino, sabe?, além de que nessa sua investigação, sei que descobriu que as meninas são mais gentis e inteligentes.

Ah, outra coisa, aquela ideia de ser fiscal-mirim do Sarney preocupado com o preço do Todynho e do sorvete da Maguary, não desista, também haverá um bom futuro aí…

Um abraço do tamanho do mundo, de seu querido Leo adulto.

12/10/2025 09h29

Imagem: Prêmio Nobel

“In Italia non si videro mai funerali più magnifici. Ovunque passava il feretro regalmente adorno e preceduto dalle note sue insegne militari e dai fasci, gli abitanti e i vecchi suoi soldati si univano al funebre corteo […]”

Obra: Storia di Roma. Decimo Capitolo. La Costituzione di Silla 30. Ritiro e morte de Silla. Greenbook, 2020, Roma. De Christian Matthias Theodor Mommsen (Deutschland/Garding, 1817-1903).

Mommsen sobre o funeral de Sila ou Lúcio Cornélio Sula (Roma, 138 d.C. – 78 d. C.), o cônsul que veio a se tornar o mais destacado ditador antes de César, não que a instituição deste tipo de líder tenha sido uma novidade à época [476], e sim porque foi notabilizado por certas peculiaridades na República em franca expansão de domínios territoriais.

Com grande pompa, o corpo do homem que comandou o governo mais autoritário de Roma até então, foi reverenciado, por insígnias militares (p. 2134), por soldados e comandantes, os quais conduziu a grandes conquistas, e pelos fasci (de onde se origina o termo fascismo), símbolo que fazia parte da indicação dos lictores consulares que tinham a chave do tesouro e a prerrogativa de falar em público com os cidadãos comuns (p. 112), pela força da jurisdição (p. 393), a impor a determinação de seus mandatários sobre os provincianos (p. 1878).

Roma parou com duas mil coroas de ouro para saudar seu ditador, com crianças das famílias mais prestigiadas, trajadas com uniformes de cavaleiro e todo o rito que inclui a oração fúnebre enquanto o senado, por prudência diante de tanta veneração, determinou sua cremação com as cinzas postas no Campo de Marte, cerimônia seguida por um luto que se deu por “um ano inteiro” (p. 2134).

Como diria meu amigo de infância, pastor Abdoral, “do professor esquerdista de um cinismo colossal em relação a Maduro na Venezuela, passando por influencers que fazem propaganda dos regimes da China e da Rússia e contam com multidões de seguidores, até chegar em bolsonaristas que morrem de saudade dos militares”, se há uma coisa certa na política é o culto a ditador, e isso desde a antiguidade, a denotar um viés patológico da nossa espécie ao longo do tempo em relação ao poder.

476. 12/08/2025 23h06

11/10/2025 20h48

Imagem: Deutsches Ärzteblatt

“[…] a mãe desempenha um papel determinado pelo destino e está em uma situação difícil.”

Obra: Histórias clínicas. Cinco casos paradigmáticos da clínica psicanalítica. Análise da fobia de um garoto de cinco anos. Autêntica, 2022, Belo Horizonte. Tradução de Tito Lívio Cruz Romão. De Sigmund Freud (Tchéquia/Příbor, 1856-1939).

Houve uma período de minha vida em que estudei este e outros casos analisados por Freud tentando entender melhor o peso da figura materna no desenvolvimento infantil até a fase adulta, com suas implicações nos relacionamentos interpessoais.

Um dos casos foi o da fobia do menino Hans, de cinco anos, é de 1909 (p. 170). Especificamente, o problema começou quando o garotinho desenvolveu uma curiosidade por seu “xixizador”, quando nem tinha completado 3 anos (p. 172), seguida por uma fixação (p. 173, comparando muitas coisas com sua recém descoberta), depois uma repreensão da mãe (p. 182) durante um banho (quando pediu para que ela o tocasse), o que o reprimiu, seguida por uma angústia, em meio aos primeiros desejos de cunho sexual (cujo pedido a mãe foi uma espécie de iniciação), e depois alcançou uma fobia.

A influência da mãe é enorme no contexto abordado por Freud, no entanto, seu papel como provedora de carinho (não que seja função exclusiva dela) e, ao mesmo tempo, de ter que lidar com impulsos de natureza sexual do filho, por conta do maior envolvimento nos afazeres domésticos, na sociedade à época, sem dúvida a coloca na “situação difícil” mencionada pelo doutor, no trecho (p. 190), desta Leitura. Por um lado, abdicar dos carinhos pode ter consequências danosas para a vida adulta do filho, por outro, precisa tratar da educação sexual dele sem reprimi-lo.

O pai acusou a mãe de ter provocado o problema. Ele argumenta de forma simplista, quando se queixa que a mãe exagerou nos carinhos. O doutor menciona que deve ser considerado também que a mãe teve relação com o recalcamento, mediante o que identificou nos relatos que recebeu, quando o menino começou a apresentar “galanteios” (p. 190) ao ter se despertado para o “xixizador”. Todavia, Freud reponde ao pai da criança, que inseriu todo o peso do problema nas costas da mãe, que cabe ao papel paterno promover um “esclarecimento sexual” (p. 191) e então segue na observação dos fatos, de forma impressionantemente meticulosa quando avalia e responde demandas nos relatórios semanais do pai, o que me fez pensar na grandiosidade deste cientista quando se envidou para investigar questões tão estigmatizadas pela moral religiosa, até mesmo nos dias atuais.

10/10/2025 21h31

Imagem: EBC

“It’s a barbaric era,

our loneliness,

one when none will stand up for us.

So, my country, wipe away your poems,

the old and the new,

and your tears,

and pull yourself together.”

Obra: Our Loneliness. Em Poems for Palestine. Publishers for Palestine, October 2023. Traduzido para o inglês por Salma Harland. De Hiba Kamal Abu Nada (Arábia Saudita/Meca, 1991-2023).

Palestinos protagonizaram hoje imagens históricas no regresso à Gaza City, em um estado de ânimo comovente que me fez chorar e lembrar do último verso deste poema de Hiba Abu Nada [475], uma das dezenas de milhares de vítimas dos bombardeios do Estado de Israel, entre “centenas de intelectuais, guardiões da memória, jornalistas, poetas, estudantes e artistas” (p. 16).

Após a barbárie do 7 de outubro/2023, promovida pelo Hamas contra civis judeus em Israel, a desproporcional ação do Estado sionista além de cometer crimes de guerra por matar sistematicamente milhares de civis em Gaza, “destruiu bibliotecas históricas, atacou eventos culturais em Jerusalém Oriental, saqueou o Centro Cultural Sakakini de Ramallah e realizou a destruição genocida de universidades, arquivos, bibliotecas, livrarias, editoras, mesquitas históricas, hospitais, igrejas e casas em Gaza” (p.16) .

Com o mesmo fim trágico das vidas que foram levadas pela selvageria humana, beneficiada pela inércia do dito “civilizado” mundo Ocidental, o patrimônio imaterial palestino, devastado pelo sionismo, também não poderá ser recomposto.

Cada vida naquela multidão é uma tragédia e uma história de solidão, por familiares que se foram, de crianças mutiladas e sem família em uma dialética onde do outro lado está o amor na forma de solidariedade de quem envia donativos e trabalha nas equipes de socorro. O poema que fala sobre essa experiência de solidão em quem fora massacrado pela guerra, e que “nenhuma poesia jamais poderia trazer de volta o que o solitário perdeu”, vai então da tragédia à renovação da vida no último verso onde o mesmo palestino sofrido ao extremo, ressurge sob um espírito renovado.

A multidão que seguiu hoje ao encontro do que restou de suas casas, em um mar de escombros, é um verso de humanidade sem palavras para recitar este poema.

475. 30/03/2025 10h12

09/10/2025 22h38

Imagem: Luciana Amorim

Stephen Hanselman

“O trabalho da vida é estabelecer normas e depois não as comprometer.”

Obra: Diário Estoico. 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. 09 de outubro. Estabeleça as normas e utilize-as. Intrínseca, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maria Luiza X de A. Borges. De Ryan Holiday e Stephen Hanselman.

A importância das normas

A reflexão estoica (p. 359) tem como base um trecho de Discursos, de Epicteto (? – 135 d. C), 2.11.23-25: “Quando as normas são estabelecidas, as coisas passam por testagem e pesagens. E o trabalho da filosofia é justamente isso, examinar e preservar as normas. O trabalho de uma pessoa verdadeiramente boa, porém, está em usá-las quando ela as conhece.”

O que está sendo feito corresponde ao que acredito em termos de valores?

As decisões que tomo correspondem ao que afirmo que gostaria de ser como pessoa?

Viver estoicamente significa aproveitar as oportunidades do cotidiano para responder de forma positiva a essas questões.

Vez ou outra sou questionado por conta das normas que sigo em meu trabalho, baseado em um código de ética para relacionamento com clientes e usuários de sistemas e consultoria. Um pilar consiste no sequenciamento de tarefas que exige uma disciplina de agenda.

Há uma norma que diz respeito ao tempo de tolerância para espera de um cliente, sem se tratando de uma metodologia de trabalho baseada em hora marcada. No tipo de atendimento chamado “agendamento”, o tempo é de 15 minutos para que o cliente, pelo menos, se pronuncie e caso após esse tempo não ocorra manifestação, o agendamento é cancelado e o restante da faixa do horário é oferecido a outro cliente que está na fila para encaixe. Uma norma simples, objetiva e muito importante para o bom andamento dos trabalhos. Certa ocasião um cliente se pronunciou e enviou os dados de acesso remoto 18 minutos após o horário marcado. O sistema da Gioconda, conforme a norma, cancelou então o agendamento, no entanto, o cliente insistiu a alegar que deveria ser reconsiderado porque tinha passado “apenas três minutos”, ignorando os 15 que tinham sido dados na tolerância em minha espera. No agendamento seguinte, o cliente reiterou a reclamação quando então expliquei que caso a norma não fosse respeitada, meu trabalho perderia credibilidade. A norma é razoável, e existe para ser cumprida, não para decorar; não observá-la não faz sentido e ceder signficaria estimular o desprezo pelo meu trabalho enquanto promoveria desordem.

Penso agora na norma principal que adoto para o suporte de escrituração contábil digital; procedimentos sensíveis ao patrimônio e às obrigações fiscais só podem ser realizados quando tenho certeza do pleno conhecimento de que o profissional de contabilidade que assinará o arquivo para o CFC e o fisco está a par dos procedimentos adotados. Esta norma é de fundamental segurança para mim e para o contador. Certa ocasião um colaborador solicitou a retificação em massa de lançamentos integrados que afetariam sensivelmente bases tributárias. O contador assinante da escrituração estava ausente da reunião e então, ao perceber a gravidade da alteração, entrei em contato com ele imediatamente, por telefone, para certificar se estava sabendo dos impactos do procedimento.

O colaborador ficou bastante irritado com a minha decisão, no entanto, o cumprimento da norma evitou o envio de uma escrituração substituta com diversos ajustes tributários pelos quais o contador desconhecia; ele ficou surpreso. Após uma conversa, ficou constatado um mal entendido entre ele e o seu colaborador.

Moral da história: ganhei o desafeto do empregado e uma maior confiança do contador que até então demonstrava indiferença comigo.

08/10/2025 22h25

Imagem: ABM

“Longe o marinheiro tem

Uma serena praia de mãos puras

Mas perdido caminha nas obscuras

Ruas da cidade sem piedade

Todas as cidades são navios

Carregados de cães uivando à lua

Carregados de anões e mortos frios

E ele vai baloiçando como um mastro

Aos seus ombros apoiam-se as esquinas

Vai sem aves nem ondas repentinas

Somente sombras nadam no seu rastro.

Nas confusas redes do seu pensamento

Prendem-se obscuras medusas

Morta cai a noite com o vento.

[…]”

Obra: Marinheiro sem mar. Em Mar Novo. Assírio & Alvin, 2013, Lisboa. De Sophia de Mello Breyner Andresen (Portugal/Porto, 1919-2004).

Filho do homem – por Heitor Odranoel Bonaventura

Cercado pela multidão,

baloiçando foi erguido

e com o Criador

caminhou na solidão.

O morto-vivo grito

da cidade sucumbiu

por acordes de

um silêncio contrito.

A razão não tem sentido,

apenas a dor importa

do humano que clama

para ser redimido.

Lá pode fazer companhia

somente Deus,

único refúgio do filho

do homem que não tem

como vencer sua agonia.

07/10/2025 23h21

Imagem: C. S. Lewis Fundation

“- Você nunca imaginou antes algo que fosse verdade única e exclusivamente porque você desejou muito que fosse?”

Obra: O regresso do Peregrino. Livro 3. Em meio às densas trevas de Zeitgeistburgo. Capítulo 6. Envenenando os poços. Thomas Nelson Brasil, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Jorge Camargo. De Clive Staples Lewis (UK/Belfast, 1898-1963).

De Sigismundo a João (p. 111). Armand Nicholi, Jr. (1927-2017) em Deus em Questão: C. S. Lewis e Freud debatem amor, sexo e o sentido da vida, em relação ao nome original de Freud em O regresso do Peregrino, afirma que Lewis satiriza a psicologia freudiana através deste personagem [474].

Sigismundo, um litigiado do pai (p. 110), situação muito abordada na psicologia de Freud. É um contundente provocador sobre João acerca do que entende acerca do papel da crença no entendimento pautado pelo desejo; “[…] você gostaria que essa coisa à nossa frente fosse uma montanha, é por isso que você acha que ela é uma montanha” (p. 112). Sendo ou não provocação, caricatura, não há evidencia de um encontro de Lewis (uma geração à frente) com Freud (1856-1939).

Quantas vezes me enganei sendo racional? Penso agora em um jovem colega agnóstico, da área de TI, que conheci lá pelos idos de 2014: ele parecia ter orgulho de ser desprovido de qualquer idealização diante do que definia como “fato”. Um tipo aparentemente racional, pautado em uma objetividade que o tornava indiferente ao que molda o pensamento alheio em termos de possibilidades. Digo “aparentemente racional” porque costumava ignorar o problema que envolve a definição de “fato” sem muita consistência ou materialidade, problema que pode acarretar em uma camuflagem em favor de outro tipo de convicção, supostamente despretensiosa enquanto indutora de crença disfarçada de constatação.

Muitas vezes sou “guiado pela dúvida” para encontrar resposta, isso soaria “estranho” ao meu mais jovem. Em O regresso do Peregrino, Lewis desenvolve uma mensagem profunda sobre o quanto de ilusório pode compor determinadas certezas, mesmo quando pautadas por reflexões filosóficas ou por observações do mundo natural.

Sigismundo também me faz pensar no que entendo por “racionalidade ilusória”, quando, além da precariedade de evidência sugerir que se trata de uma probabilidade sobre algo que equivocadamente é tratado como conclusivo, há outra situação comum quando, por exemplo, confunde-se ausência de evidência com evidência de ausência e então diante de algo que não se conhece, define-se como “inexistente” sem considerar que pode existir e não é de conhecimento.

474. Ultimato, 2005, Viçosa. Tradução de Gabriele Greggersen, p. 9.

06/10/2025 22h14

Imagem: WRTI

“His modesty was, perhaps, the outcome of a conflict between two opposing emotions: un willing shame over his lowly birth and upbringing and supremely confident belief in his own ability, and in the greatness of his ownmusical endowment.”

Obra: Schubert. A Critical Biography. Macmillam & CO, 1958, London. De Maurice John Edwin Brown (UK/England/London, 1906-1975).

Franz Peter Schubert (Habsburgermonarchie/Wien, 1797-1828) talvez foi o mais subestimado entre os gênios da música.

O que mais me fascina em Schubert é a sua vasta produção de excelência a considerar que o compositor viveu um pouco mais de 31 anos em meio a inúmeras dificuldades, a começar da pobreza de berço.

Filho de um professor “extremamente pobre” (p. 234), um mestre-escola de paróquia, afirma Maurice J. E. Brown (maior autoridade quando se refere à biografia do compositor), o adolescente Schubert, ciente do significado de suas origens, descobriu o caminho da música “para abrir portas de círculos sociais muito acima”. Contudo, optou pela discrição para lidar com sua condição social econômica inferior, o que pode ser compreendido por estar diante de um ambiente elitizado ao extremo e carregado de preconceitos.

Com 17 anos produziu Des Teufels Lustschloss (p. 23), sua primeira ópera. Sendo o que desenvolvia de música destinado ao consumo da alta sociedade vienense, na visão do autor há uma relação do comportamento de Schubert, no tocante ao que optou por esconder suas origens na pobreza, com a timidez que o marcou, o que pode ter sido “uma defesa involuntária contra quaisquer investidas que pudessem penetrar em sua reserva nesses assuntos”; a “vergonha relutante de seu nascimento e criação”, contrastou então com uma confiança em sua própria habilidade e grandeza de dom musical (p. 234).

Assim Schubert tocou a vida de pobre talentoso, longe de ter sido uma celebridade à época, contemporâneo de Beethoven (1770-1827) pelo qual se autodenominava “admirador e adorador” (p. 64), o jovem fã teve luz própria embora restrito a um núcleo de amigos que o sustentavam, sendo um desconhecido que viria a ser reverenciado de forma póstuma. Seu estilo de composição tão refinado e ao mesmo tempo discreto, estava entre o ímpeto de um gênio curiosamente decidido por um jeito despretensioso de ser, o que acabou por refletir em sua música como resultado de uma intensa, rica e breve existência.

05/10/2025 10h20

Imagem: Amazon

“[…] A não cumulatividade ampla presta-se a cumprir com essa neutralidade […]”

Obra: LC 214/2025 Comentada: Reforma Tributária – IBS, CBS E IS – 1ª Edição 2025. TITULO I. CAPÍTULO I. Art. 2o. Atlas, 2025, Rio de Janeiro. De Hugo de Brito Machado Segundo.

A fadinha da neutralidade e o Brasil real – por pastor Abdoral Alighiero

Do alto da montanha recebi o Kindle com esta obra indicada pelo meu amigo de infância, que a bem classificou como de “utilidade pública”, no trecho (p. 3) em que o competentíssimo autor aborda o “princípio da neutralidade” disposto no art. 2o. da LC 214/2025 [471].

Art. 2º O IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição Federal e nesta Lei Complementar.

Penso essencialmente próximo do comentário do professor Machado Segundo: ora ora, senão vejamos, a neutralidade em tributação, no sentido de “evitar distorcer decisões de consumo e de organização da atividade econômica” é um ideal “inalcançável” (p. 3). Falar em “neutralidade” em imposto cairia melhor em uma anedota, dado o quão cínico é não querer enxergar o efeito da tributação na condição de componente dos custos que de forma inevitável impactará o preço destinado ao adquirente.