31/01/2025 22h12

Imagem: Casa Fernando Pessoa

Porque esqueci quem fui quando criança?

Porque deslembra quem então era eu?

Porque não há nenhuma semelhança

Entre quem sou e fui?

A criança que fui vive ou morreu?

Sou outro? Veio um outro em mim viver?

A vida, que em mim flui, em que é que flui?

Houve em mim várias almas sucessivas

Ou sou um só inconsciente ser?

Obra: Porque esqueci quem fui quando criança? Obra poética de Fernando Pessoa. Outros poemas. [993] 1932. Volumes I e II. Nova Fronteira, 2016, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935).

Lembranças no oblivium – por Heitor Odranoel Bonaventura

O maior mistério

de meu universo

está em minhas

lembranças

no oblivium

de quem fui.

Quando no ventre

de minha mãe

pulsava…

e escutei os

primeiros sons…

quando debutou

a luz em meus olhos…

e pela primeira vez

reconheci a sua voz.

Ah quão maravilhoso seria

novamente sentir

aqueles momentos na

plenitude de meu ser…

Na fluidez da vida

fui me tornando outro

a desconhecer quem fui…

o menino que caminhava

para a escola primária…

virou um estranho para

o adolescente…

caricatura de ideais…

para o jovem incapaz

de reconhecer

o homem de meia idade,

nas crises que

fazem cair em risadas

o eu que hoje

habita em mim.

30/01/2025 21h54

Imagem: instituto cpfl

“O cérebro humano foi programado pela evolução para procurar coisas negativas com mais frequência do que coisas positivas.”

Obra: A Ciência da Felicidade. Parte 2. Reconhecimento. Capítulo 4. Negativos, Estressados, Doentes e Com Medo de Ficar de Fora. Um vírus no software de seu cérebro. Faro Editorial, 2019, São Paulo. De Luiz Gaziri.

Ocorre lentamente a metabolização do cortisol no organismo, aponta o professor, o que provoca os efeitos de longa duração de experiências negativas e isso se evidencia na forma de lembranças frequentes, o que ajuda a explicar o fenômeno de maior incidência de destaque a coisas negativas. O cortisol desliga parcialmente a parte do cérebro promotora da criatividade e da argumentação, fator que ajuda a explicar porque, em uma situação desagradável ou de conflito, recorda-se o que deveria ter sido dito muito tempo depois (p. 112).

Relacionado com a questão está o estresse (p. 113), tão comum em pessoas negativas. Quando há maior sofrimento com estresse, pode ocorrer redução do tempo de sobrevivência das células no encurtamento dos telômeros em um ritmo maior que o normal, o que afeta a capacidade do organismo produzir células saudáveis (p. 112). É por isso que pessoas muito estressadas, negativas, pessimistas, com espírito derrotista, aparentam envelhecimento mais rápido.

O que recomenda o professor? Considerar que as decisões que tomamos na vida podem formatar o cérebro de uma maneira diferente da configuração original, neutralizando o “vírus” da negatividade, da ênfase maior em experiência ruins e no “desejo evolucionário de procurar coisas negativas” (p. 113). O sentido das “decisões” envolve compreender o funcionamento natural do cérebro pelo viés da negatividade para saber selecionar melhor o que consumir de conteúdo que será exposto à mente. O professor cita uma pesquisa sobre o impacto das notícias ruins, e muitas vezes sensacionalistas, na forma como as pessoas passam a interpretar a vida na ocasião.

Desta experiência de leitura, penso, a questão suscitada pelo professor Gaziri não se resume a simplesmente evitar noticiários ruins, o que poderia ser uma tentativa de negar o conhecimento da realidade. A questão fundamental é saber levar a sério o fato de que o cérebro tem uma inclinação natural por maior ênfase no que desagrada, provoca temor, aumenta o receio, a insegurança, o espanto, a sensação de fragilidade, o arrepio, e assim problemas do cotidiano podem ser interpretados de forma mais estressante do que realmente são, enquanto a mídia explora esses sentimentos com maior ênfase por saber que tais coisas atraem mais o objetivo capital de sua atividade: a audiência. Não se trata de um propósito exclusivamente voltado a bem informar.

Lembrei-me de um dito de Ariano Suassuna: “tudo o que é ruim de passar é bom de contar, e tudo o que é bom de passar é ruim de contar”, de maneira que se alguém compartilhar boas experiências que passou na vida a amigos, logo se tornará desinteressante, mas se começar a contar que passou por coisas muito desagradáveis, logo chamará mais a atenção.

29/01/2025 21h26

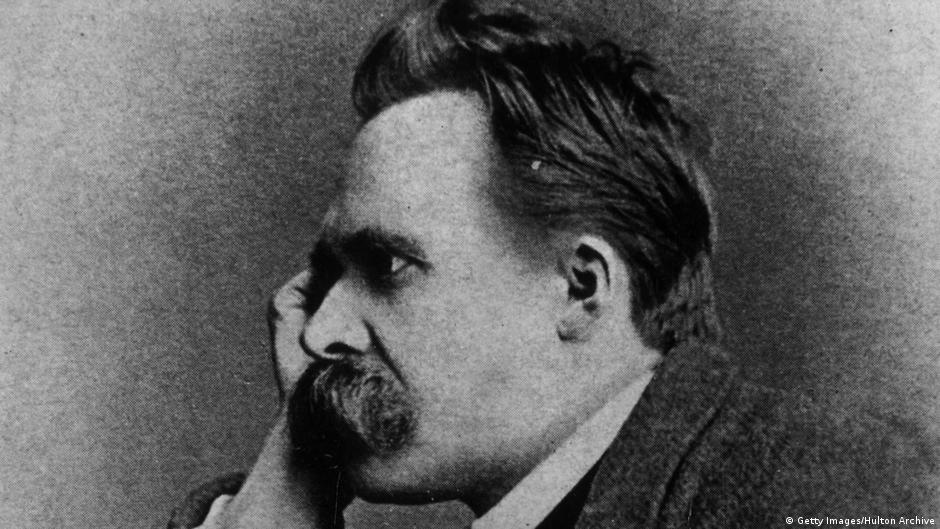

Imagem: DW

“Não nos deixemos iludir, os grandes espíritos são céticos.”

Obra: O Anticristo. LIV. Martin Claret, 2003, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De Friedrich Wilhelm Nietzsche (Reino da Prússia/Röcken, 1844-1900).

Afirma o melhor amigo do pastor Abdoral que “as convicções são cárceres” (p. 93). Se um espírito desejar algo grandioso, tem que ser necessariamente cético e o homem de fé, o ‘crente’ de toda espécie é um dependente patológico enquanto alguém que se submete a um sacrifício, no sentido “de alheamento de si”, pautado por convicções que o deixam cego; o homem de convicções não consegue discernir o verdadeiro do falso e a “probidade seria a sua perdição” (p. 94).

Quando percebi que o “irmão Nietzsche” (assim o chama o pastor Abdoral) estava a apontar o problema das crenças como força antagônica no espírito humano em busca da verdade, sendo algo não restrito ao âmbito religioso, mas ao “crente de toda espécie”, quando então menciona o tipo de um “partido’, o crente ideológico na política, em paralelo notei a amplitude que ilustra ao mencionar Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon para definir o “tipo oposto dos espíritos fortes e libertadores”, “epiléticos das ideias” que atuam sobre as grandes massas, onde os fanáticos são “pitorescos” (p. 94).

A experiência de leitura desta obra foi compartilhada com um ateu em 2006 com muitas convicções políticas. Quando abrimos a discussão sobre as diferenças entre as crenças políticas e as religiosas, pontuei que o interlocutor, enquanto ateu na perspectiva religiosa, para Nietzsche seria mais um crente, pela via político-ideológica. Saímos reflexivos. Desde aquela tarde na biblioteca passei a pensar se seria possível um ser humano viver sem alguma crença. Seria possível um mortal exemplar humano tomar todas as decisões, relacionar-se com todas as pessoas, determinar cada pensamento sem fazer uso de alguma convicção ou sistema de crenças? Percebi que estava olhando certos limites da razão e a impossibilidade de uma vida sem crenças. A falta de crença religiosa é apenas um traço que não anula o fato de que tentar viver sem crença é buscar uma paralisia mental porque somos limitados ao conhecimento e temos que tomar decisões com os dados que dispomos, que não raramente são insuficientes ou imprecisos e, mesmo com aplicações racionais, quantitativas, haverá sempre um componente de convicção em interpretações e tomadas de ação.

A descrença ateísta se converte em uma falácia quando deixa de se reconhecer como uma concepção de negação de fé entre outras e, sendo assim, finge que mergulhou de forma íntegra no enfrentamento do problema real de se ter crenças, e se torna maior quando aponta fragilidades de crenças religiosas sem olhar que está envolvida por convicções próprias sistematizadas ou não; o ateu que se acha livre de crenças assim pode ser tão infantil e fanático quanto o fundamentalista religioso na medida em que engana a si mesmo se contentando com uma pequena parte de um problema, mal resolvido, e ainda age como se tivesse a solução completa para se livrar do apelo enquanto vive pautado pelas suas crenças (não religiosas) que podem até ser maiores e mais proselitistas que as que rejeita, como ocorre com o tipo ateu comunista ferrenho, ou o militante radical de determinado político que se declara ateu mas quer converter tudo e todos ao que acredita, o que, convenhamos, não é algo incomum.

E nem estou aqui a pontuar crenças por pensamentos automáticos estudadas na psicologia que têm a força de moldar o comportamento e trazer danos severos a quem nelas se aprisionou…

Trata-se da ponta de um iceberg, pois as crenças em geral são poderosas em nossa espécie. Envolvem quem toma decisões pela interpretação de dados, o que amplia o escopo. Para encerrar, um colega estava convencido de que deveria comprar um ativo com um vasto pacote de gráficos e demonstrativos, mas quando perguntei se tinha plena certeza de que o ativo em questão chegaria ao ponto desejado, a resposta foi, “claro que não, você sabe que há risco”, quando respondi: “então, parte de sua conclusão está envolvida em uma crença na forma de expectativa”. A conversa me fez pensar novamente que ninguém consegue agir, até mesmo com uma vasta matemática em favor, sem ter alguma crença que se relacione com expectativas ou desejos em relação ao que pode ocorrer.

28/01/2025 20h13

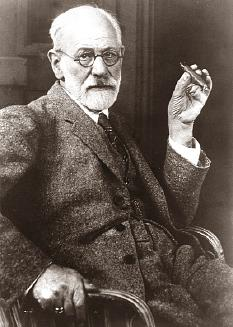

Imagem: Deutsches Ärzteblatt

“Infelizmente, não conseguem refutar o fato de as aparições e as manifestações de seus espíritos serem apenas produtos de sua própria atividade psíquica.”

Obra: O futuro de uma ilusão. V. L&PM Editores, 2010, eBook Kindle. Tradução de Renato Zwick. De Sigmund Freud (Tchéquia/Příbor, 1856-1939).

Freud sobre as atividades dos espíritas (p. 44), neste ensaio publicado em 1927 (p. 10) onde analisa a origem da necessidade de crença religiosa no ser humano.

Abre o capítulo abordando o significado das ideias religiosas a considerar que se pautam em enunciados que reivindicam a crença do ser humano sobre questões que o indivíduo não encontrou respostas por contra própria (p. 41). Essa reivindicação de crença se baseia em três pontos acerca dos seus fundamentos “que se harmonizam notavelmente mal entre si”(p. 42); o crédito deve ser dado porque (1) as crenças vieram dos ancestrais, (2) há provas de sua transmissão desde a época antiga apontada e (3) é totalmente proibido questionar sua comprovação.

O último ponto é o mais crítico na visão de Freud, pois concebe como uma posição que se fecha perante a sociedade contra o caráter duvidoso de afirmações. O primeiro indica uma credibilidade questionável pois, na visão de Freud, nossos antepassados “eram muito mais ignorantes do que nós” (p. 42) , acreditavam em coisas hoje impossíveis de serem aceitas, o que torna possível que as crenças religiosas que eles transmitiram também estejam na mesma condição, e sobre o segundo ponto, as provas por meio de escritos podem ser bem questionáveis; escritos dos antepassados são “contraditórios, retocados e falsificados” (p. 42).

Judeu por descendência, Freud neste ensaio me fez lembrar outro que escreveu questionando a base das tradições do judaísmo: MOISÉS E O MONOTEÍSMO: TRÊS ENSAIOS (1939 [1934-1938]) II. SE MOISÉS ERA UM EGÍPCIO… [292]. Então, retomo ao texto desta Leitura, aponta que a falta de uma base consistente nas doutrinas religiosas é um problema percebido em todos os tempos; não se trata de algo novo, e se as tentativas de provas com base no passado são bem duvidosas, o que dizer das tentativas de se fazer o mesmo no presente? Freud aponta as atividades dos espíritas como um exemplo, no entanto, também carece de consistência, não conseguem refutar as acusações de que tais atividades não passam de produtos da atividade psíquica, as manifestações são “tão tolas, tão inconsolavelmente ocas, que não se pode acreditar em outra coisa senão na capacidade dos espíritos de se adaptarem ao círculo de pessoas que os invoca” (p. 44).

292. 22/11/2023 22h49

27/01/2025 23h10

Imagem: The National WWII Museum

“[…] em janeiro de 1945, já sabíamos que os russos se aproximavam. Era possível ouvir os tiros e a artilharia à distância. Os dias do campo estavam contados. Eu só não sabia se aquilo significaria libertação ou mais perturbação.”

Obra: O homem que venceu Auschwitz : uma história real sobre a Segunda Grande Guerra. Capítulo 15. Nova Fronteira, 2011, Rio de Janeiro. Tradução de Vania Cury. De Denis Avey e Rob Broomby.

Era 18 de janeiro de 1945 e prisioneiros judeus marchavam para trabalhos forçados sob frio intenso, neve e a mira dos soldados alemães para fora do campo III Monowitz, sem saber para ondem iam. Seria a última vez em meio a rumores do avanço do exército vermelho. Estavam sob ataque aéreo e muitos ficariam pelo caminho, à semelhança dos doentes deixados no campo; “caminhamos sobre cadáveres congelados por vários dias. Naquele momento, percebi que haveria poucos sobreviventes” (p. 138).

Enquanto os russos circundavam e os soldados da SS preparavam a evacuação de Auschwitz, tropas americanas iniciavam os preparativos para cruzarem o rio Reno. Aquele quadro fazia parte do derradeiro capitulo de um processo resultante da virada que ocorreu na guerra, a partir da decisão de “espaço vital” de Hitler para atacar em dois fronts, leste e oeste, o que fora determinante para a derrocada alemã. Hitler subestimou o poderio de reação e contra-ataque dos soviéticos no leste e a capacidade ofensiva dos americanos em prestar socorro aos europeus na parte ocidental, enquanto superestimava os próprios recursos; acabou cercado, sem saída em Berlim. Sua guerra estava perdida, isso ficou evidente naquele inverno, mas a pior parte ainda seria revelada, não para ele e seus pares, mas para o mundo que se uniu para derrotá-los e teria acesso a um dos mais horrendos capítulos em todos os tempos ao descobrir o que aconteceu dentro daquelas instalações, onde mais de 1 milhão de seres humanos foram sistematicamente assassinados. O mundo começaria a entender do que se tratava um Konzentrationslage.

Há 80 anos o exército vermelho libertava Auschwitz, e esta palavra cujo significado não consigo imaginar para quem passou por aquele complexo, significa para mim um dos mais importantes compromissos que nossa espécie tem com a história, para que jamais ocorra a tragédia do esquecimento ou da minimização da gravidade deste fato, seja por ignorância ou propósito ideológico (outra forma de ignorância, pior) assim como por qualquer alusão em favor das ideias que o produziram e que, infelizmente, ainda rondam no submundo da idolatria política.

26/01/2025 15h08

Imagem: Cultura Animi

“[…] without noticing everything that this formula implies in the way of social assumptions.”

Obra: ON POWER: The Natural History of Its Growth. XVIII Liberty or Security. 1. The Price os Liberty. Liberty Fund, 2020, Indianapolis. Traduzida para o inglês por J. F. Huntington. De Bertrand de Jouvenel des Ursins (France/Paris, 1903-1987).

Entre liberais notei que essa falta de percepção me parece mais frequente. E fico a pensar que eu também concebia a liberdade como “o mais precioso bem”. É a típica situação onde uma crença bem intencionada leva a um terrível engano.

Quando se define assim a liberdade, talvez sob o foco de minimizar efeitos de ideias de intervenção econômica que correm pela política, não se dá conta que, conforme Bertrand de Jouvenel adverte (p. 376), “a formula implica em suposições sociais”. E ao não identificar adequadamente a natureza do problema que a síntese provoca, acaba-se por não reconhecer o espaço no debate para os que se pautam justamente por demandas sociais: socialistas, progressistas e comunistas.

Entre austrolibertários da Escola Austríaca (EA) o problema tem outra conotação: é versado no âmbito do direito humano natural e, embora tenha ênfase na economia, elimina os problemas de classificar a liberdade como um “bem”, o que implica em um preço para obtê-la, conforme o problema derivado que Bertrand de Jouvenel desenvolve (p. 377) para, em seguida, apontar que a liberdade é um fato apenas de segunda necessidade, sendo de primeira a segurança (p. 377). Contudo, reflito, apesar de se pautar no direito natural, a linha da EA também não supera o que Bertrand de Jouvenel indica. O “autogoverno” ou o “governo privado” seria uma forma de considerar como a questão pode ser tratada socialmente (o que, à primeira vista, soa como um absurdo para muitos, quando formados em uma ideia de que o Estado é o aparato que única e exclusivamente viabiliza soluções), no entanto, à mon avis, primeiro cabe considerar que a EA não tem viés normativo e se versa pela praxeologia na observação de fenômenos, além de que o sentido de liberdade no direito humano natural se desdobra em uma questão filosófica bem mais perturbadora sobre a própria ideia de liberdade: em termos absolutos, entendo que a liberdade não é um objetivo viável para o trato humano, em certo sentido não passa de uma ilusão, e só pode ser trabalhada em termos científicos hermenêuticos ou relativos, diria “humanos”. A própria ideia da “não agressão” na ala libertária da EA é um indicador dessa relatividade.

Essa relatividade afeta a liberdade com implicações sociais inclusive na economia e fingir que esse problema não tem a mesma importância da liberdade econômica, talvez sob a crença de que pelo mercado tudo se ajusta e vai ao equilíbrio, novamente, entendo, significa deixar o tema nas mãos de quem defende causas que se apropriam da liberdade do indivíduo de forma ampla em favor de um coletivismo, um tipo de proposta que, ao longo da história se mostrou desastrosa ao expandir o poder em consonância com alinhamentos autoritários.

25/01/2025 18h02

Imagem: ex-isto

[…] Causa e efeito, entretanto, existem apenas para o entendimento, que nada é senão o seu correlato subjetivo. […]”

Obra: O mundo como vontade e como representação. Livro primeiro. Do mundo como representação. Primeira consideração A representação submetida ao princípio de razão: o objeto da experiência e da ciência. § 6 I.23. UNESP, 2005, São Paulo. Tradução de Jair Barboza. De Arthur Schopenhauer (Alemanha/Frankfurt am main, 1788-1860).

A razão em Schopenhauer está no âmbito das limitações sensoriais da matéria no conceito de “correlato subjetivo” onde se deduz que a mente humana só permite o conhecimento por fenômenos transitórios, não a coisa-em-si, o que remete ao pensamento dos VEDAS, outra grande influência em sua filosofia. Em suas palavras, vê “o mundo como representação submetido ao princípio de razão” (p. 49). Neste ponto, penso, reside o maior incômodo por parte de quem concebe o conhecimento objetivo em forma absoluta.

Sobre o trecho desta Leitura (p. 63), o correlato subjetivo da matéria é a “causalidade ou o “entendimento”, onde a intuição está para o intelecto e toda causalidade “existe só para o entendimento, através do entendimento, no entendimento” (p. 53). A causalidade é o fator que supera o contraditório; “é a representação da causalidade que elimina o contraditório deles e torna apreensível sua coexistência ao entendimento, através do qual e só para o qual a matéria é, e a faculdade de entendimento inteira consiste no conhecimento da causa e do efeito” (I. 561, p. 590). A causalidade vem tão-somente pela sensação dos sentidos, cuja primeira condição consiste em expressar conhecimento objetivo sobre o mundo intuitivo, e a segunda na sensibilidade do corpo animal, sendo um conhecimento por representação (pp. 63-64).

Quando li (2003) Kant em Crítica da Razão Pura, pude atestar a proximidade de pensamento entre os dois, o que não me pareceu compreensível (1997/1998), mesmo quando verifiquei a crítica que Schopenhauer faz da filosofia kantiana nesta obra; o Kant que conheci primeiro se deu nesta ocasião e não diretamente pelo autor. Também não tive noção do que Schopenhauer quis dizer sobre Kant ter aberto o caminho (p. 53) no que tange à “sensibilidade pura” quanto ao “correlato subjetivo do tempo e espaço neles mesmos, como formas vazias”. Foi apenas em 2003 que percebi minimamente o quanto Schopenhauer foi influenciado por Kant, e o peso de sua filosofia que influenciou Sigmund Freud (1856-1939) quanto ao desenvolvimento da psicanálise, pois demonstrou que o peso da subjetividade do sujeito no entendimento sobre o objeto não é uma abstração, mas um fenômeno do ser humano enquanto racional, quando pode se expressar de formas distintas; interna, para seu foro íntimo, e externa, de acordo com eventuais circunstâncias de seus interesses pessoais.

Schopenhauer está na lista dos autores onde meu interesse inicial foi despertado pela difamação. Lá pelos idos de 1997 fui convidado para ouvir uma explanação em um café filosófico e sabia que o viés do grupo era de jovens católicos tradicionalistas, muitos simpatizantes de um partido de direita (que hoje nem existe mais). Fui precavido e ainda sim fiquei impressionado com o tempo que o articulista dedicou para desqualificar o pensamento do filósofo alemão que, segundo ele, “não pode ser classificado como coisa séria, tampouco filosofia”.

Da palestra lembro que foi repetido bastante o termo “correlato subjetivo” aplicado à razão, conforme Schopenhauer resume (p. 81), uma definição que parecia incomodar profundamente o articulista que assim a entendeu como “uma forma de irracionalismo evidente em torno de uma subjetividade exacerbada que repetia erros de relativismos de Immanuel Kant (1724-1804)”, que também mais tarde entraria em minhas experiências de leitura pela difamação. Por ironia escutei pela primeira vez o nome “Olavo de Carvalho” neste café filosófico, e foi de forma elogiosa; falo “por ironia” porque um tempo depois o próprio Olavo de Carvalho entrou em minha lista de estudos também por uma difamação feita por um professor militante de esquerda em uma biblioteca.

E da mesma forma, quando escutei o professor falar tão mal do pensamento de Schopenhauer, decidi conhecer melhor a filosofia do alemão. Destas ocorrências notei que o efeito de persuasão é contrário ao esperado comigo quando alguém se arroga acerca do que não devo ler e apela à difamação de autores, o que para mim serve de alerta e me faz lembrar dos tempos sombrios do Index Librorum Prohibitorum.

O episódio serve para ilustrar o argumento de que não gosto de fazer parte de grupinhos disso ou daquilo, não por receio de ser manipulado e sim porque um pouco depois dos 40 anos assimilei a importância de se evitar estresse desnecessário dentro de bolhas ideológicas ou religiosas, notadamente em ambientes de pessoas sob afinidades comuns que acreditam serem portadoras de certas verdades absolutas que tornam impossível um diálogo minimamente sério com e entre elas.

Dessas experiências elaborei duas regras de leitor para aplicação pessoal:

- Se alguém considerado influente difamar um autor, a priori irei à fonte primária para apreciá-lo, ou seja, conferir suas obras relacionadas, em uma versão literária do “ninguém merece ser condenado sem o direito de ser ouvido”;

- Para “ouvir” o autor é necessário um comprometimento com esforços para bem compreendê-lo, desarmando-se de viés ideológico, a revisitar seus textos tantas vezes for necessário para depurar as análises antes de se pensar em qualquer juízo de valor, o que deve ser realizado de forma restrita, impessoal e sua exposição deve ocorrer apenas em situações especialíssimas.

24/01/2025 22h54

Imagem: Avvenire

“Un’etica intellettualistica non può corrispondere al bisogno supremo dell’esserci umano: […]”

Obra: La mente inquieta. II. IV. Umanesimo tragico. Giulio Einaudi editore, 2019, Torino. De Massimo Cacciari (Italia/Venezia, 1944).

O filósofo italiano aponta a felicidade como a necessidade suprema do ser humano e que uma ética intelectual não pode correspondê-la (p. 94), eis o momento em que parei na experiência de leitura para dar uma volta com as minhas amigas do jardim e enquanto as regava, meus pensamentos se refaziam diante de uma questão que tem me ocupado há quase uma década.

Uma pétala caída, estendida, bela, simples e plena no piso aquecido de um tempo de calor excessivo, ali cumprindo seu capítulo final aos meus olhos sob um canto de um bem-te-vi que costuma passar próximo ao cair da tarde. A flor e o visitante passeriforme contrastavam com o que penso sobre a intangibilidade do espírito humano na medida em que busca se aprimorar no uso do intelecto: uma força de reflexão que proporcionalmente perturba suas próprias crenças que alimentam ideias de felicidade e assim se vê em um assombro, mas a percepção que tem sobre a filosofia parece lhe trazer algum conforto como se o sofrimento de abalar certas convicções (e não seriam todas?) que reforçam suas expectativas de bem aventurança, fosse uma cifra do “amor ao saber”, um conceito que lhe passa a sensação da caminhada ser menos desgastante e talvez não auto destrutiva.

Se uma ética orientada ao Agathon como Summum Bonum é revolta e sobre-humana em nosso ser nos condenando à insatisfação e à infelicidade, enquanto a ideia de virtú não pode contrariar a nossa natureza (pp. 94-95), então pensei, como superar esse impasse? Nosso ser, enquanto pretendente a uma intelectualidade, está sempre se indagando e a presunção de se fundar em uma sólida autoridade capaz de adequadamente representá-lo é uma vã ilusão, argumenta ao mencionar Platão em uma perspectiva um tanto dualista, além de Maquiavel e outros em torno da Virtú. Não me frustro com o impasse e vislumbro a insaciável curiosidade, aqui penso em um misto insondável de razão e fé oum tornando a Cacciari, em uma espécie de empreendimento sobre o desconhecido ao se dar conta da natureza que o envolve sendo parte dela, sempre em movimento, em perene transformação (p. 96).

23/01/2025 21h18

Imagem: Canção Nova

“[…] Os anos influem grandemente no grau de maturidade de uma pessoa, mas não a condicionam ineludivelmente. Podemos encontrar uma notável maturidade em pessoas muito jovens, e uma imaturidade quase infantil em homens e mulheres que já ultrapassaram os cinquenta anos.”

Obra: A Maturidade. A Maturidade, hoje. “O critério não é a idade, é o homem”. Quadrante, 2015, São Paulo. De Rafael Llano Cifuentes (México/Cidade do México, 1933-2017).

Recentemente escutei um senhor a se lamentar sobre a imaturidade em adultos hoje ser uma “epidemia” e que antigamente não era assim. Na medida em que a conversa avançava, percebi que o “antigamente” se referia ao período em que o senhor, convencionalmente, deixou a juventude: aos 29 anos em meados dos anos 1970.

Pensei sobre o problema da comparação entre gerações não passar de achismo sem dados bem interpretados. Não temos uma coisa, muito menos outra, sendo assim impossível, entendo, atestar que os adultos do “antigamente” do senhor eram melhores no sentido de terem mais maturidade, em relação aos adultos de hoje, assim como também é inviável aferir que a humanidade hoje está mais estúpida em comparação com outras eras. Todavia uma coisa me parece evidente: a imaturidade em adultos, evidenciada pelo contraste entre a idade psicológica e a idade cronológica, é um fenômeno muito mais fácil de ser observado no tempo presente, dada a conectividade que a internet dispõe em comparação, a exemplo, com 30 anos atrás. Essa facilidade possibilita um amplo acesso para observar pessoas adultas falando e fazendo bobagens, sobretudo em redes sociais, debates, podcasts, e demais canais de propagação, o que pode promover uma ilusão de que a geração atual sofre de problemas de maturidade que as de antigamente não tinham tanto assim, quando se ignora que os de antigamente não dispunham da internet para se tornarem amplamente conhecidos. Aqui penso em Umberto Eco sobre o drama da grande rede mundial ter promovido o idiota da aldeia “portador da verdade,” que antes ficava limitado ao seu ambiente. Esse tipo “idiota da aldeia”, um tanto folclórico, era referência apenas para os mais próximos de sua comunidade, mas então veio a internet para torná-lo um fenômeno de massa que multiplica o conhecimento sobre o volume de pessoas tão ou mais imaturas na medida em que seguem suas bobagens.

Então pensei nesta obra de Dom Rafael Llano Cifuentes, que foi um bispo com formação e larga experiência em temas de família e juventude, sendo referência no Brasil para o Vaticano. De onde vem a imaturidade? Um dos pontos está em “uma espécie de paralisação, de ‘fixação’ numa determinada época da vida – infância, adolescência, primeira juventude… – que retarda o desenvolvimento normal da personalidade”, aponta (pp. 7-8). Então um adulto infantilizado é o tipo que busca soluções de seus problemas por meio de recursos infantis, o que gera comportamento ridículo. O caso citado pelo bispo de pessoas acima dos 50 anos, com dificuldades de lidar com os sinais do tempo evidenciados no corpo, e que tentam viver como se tivessem 25 anos, ilustra bem o problema. Outro aspecto está na “fixação retrógrada em determinado nível cultural ou educativo, numa incapacidade de assimilar o que é novo” (p. 9). A resistência para o que, entendo, “ler o mundo”, compreender e avaliar mudanças, indica uma carência ou um analfabetismo no intelecto que afeta gravemente a maturidade nos relacionamentos e afetos. O bispo afirma que “há pessoas de vida intelectual paupérrima, praticamente incapazes de ler um livro ou de interessar-se por algo que não seja esporte, política ou fofocas sobre as celebridades do dia…” (p. 9). Outro ponto mencionado que me chamou atenção é o problema da “fraqueza de caráter” pelo reflexo condicionado que torna a imaturidade uma via de exploração econômica, sobretudo através da indução ao consumismo, da ostentação, da busca por auto afirmação (p. 10). Indivíduos imaturos são carentes de coisas que tentam preencher com o que pode atestá-los como pessoas bem sucedidas, felizes, mas se trata apenas de algo superficial. Afirma o bispo: “A propaganda maciça, persistente, persuasiva, tecnicamente sofisticada, condiciona a comprar, a gastar, apelando para as motivações e as paixões mais primárias: o amor, o prazer, o conforto, a ânsia de sucesso, de status. ‘Para ser feliz é necessário comprar o carro de marca X ou o celular de marca Y»; «Para subir de nível social é necessário morar no condomínio tal…’; ‘Não seja ridículo, brega, velhote: use a grife Z, que está na crista da onda…'” (p. 10).

Ao longo da leitura pude perceber o quanto a bibliografia de Dom Rafael é vasta, o que evidencia a característica primaz de um bom livro: desenvolver o tema com profundidade enquanto apresenta ao leitor referências bibliográficas que o convidam a novas experiências de leitura.

22/01/2025 22h59

“O surgimento do fascismo nos anos que separaram as guerras despertou preocupação, mas, de maneira geral, foi encarado com razoável aprovação pelo governo americano e britânico, pelo mundo empresarial e boa parte da opinião pública da elite.”

Obra: O Império Americano: Hegemonia ou Sobrevivência. Capítulo 3. A Nova Era do Iluminismo. Protegendo da infecção crianças levadas. Campus/Elsevier, 2004, Rio de janeiro. Tradução de Regina Lyra. De Avram Noam Chomsky (EUA/Pensilvânia/Filadélfia, 1928).

Chomsky aborda uma característica do fascismo original que, aos olhos de quem o analisa após conhecer seus desdobramentos como regime autoritário, tão distante da perspectiva de quem viveu aqueles tempos, pode passar desapercebido.

Penso de outras leituras que, no início até a primeira parte da administração Mussolini, o fascismo fascinou boa parte dos católicos, o papa [289], as “classes médias” [290], o empresariado italiano, uniu a burguesia em toro do Estado [291] e foi bem visto por considerável parte da elite política dentro e fora da Itália. Havia um grande temor na Europa dos anos 1920 do que Chomsky aponta acerca dos “movimentos operários e a esquerda” (pp. 71-72); o linguista não cita, e penso, que se tratava de algo relacionado fortemente com o que tinha acontecido na Rússia com a revolução bolchevique no sentido de que algo análogo poderia ocorrer na Itália e na Alemanha, e assim nacionalismos mais extremos ganharam notoriedade nos movimentos fascista e nazista, respectivamente.

Recordo-me de uma lição do professor Alessandro Barbero sobre “democracia” ter se tornado uma “brutta parola” na Itália, onde os apoiadores do Partito Nazionale Fascista se orgulhavam de serem “autoritários”, aliás, este termo surge neste contexto italiano. O fascistas se proclamavam como autoritários para antagonizarem com a ideia de uma democracia liberal que era vista como instrumento de partidos e organizações comunistas que poderiam chegar ao poder por um caminho diverso dos bolcheviques, mas com um propósito semelhante em relação às ideias de ditadura do proletariado e abolição dos meios produtivos de ordem privada.

Após o fascismo se tornar claramente um regime ditatorial, a partir da segunda fase do governo Mussolini, Chomsky menciona um fato muito importante para entender a geopolítica da época na perspectiva do governo dos Estados Unidos: “em 1937, o Departamento de Estado continuava a considerar o fascismo europeu como uma força moderada que ‘precisa vencer, ou, do contrário, as massas, desta vez acrescidas das classes médias desiludidas, se voltarão novamente para a Esquerda'” (p. 72).

Há um ponto do fascismo histórico que merece ser analisado e confrontado com o momento atual de grandes empresários aliados com grandes arranjos de poder: “o mundo empresarial também se mostrava entusiasmado com o fascismo europeu”; cita a revista Fortune e o apoio da Grã Bretanha a Hitler até 1939 “por motivos profundamente vinculados às relações industriais, comerciais e financeiras anglo-germânicas e ‘a uma política de autopreservação do establishment britânico’ diante das crescentes pressões democráticas populares” (p. 73).

Quando vejo os mandatários da Meta e da Tesla alinhados com o recém empossado Donald Trump, a promover um radicalismo em prol do velho imperialismo americano, um sinal de alerta me vem pelas lições trágicas do fascismo histórico que emergiu há pouco mais de cem anos. O fascismo histórico se deu pelo temor ao comunismo instrumentalizado por grandes empresários que militavam pelo capitalismo de laços com o Estado para lhes proteger do capitalismo em seu sentido mais favorável à sociedade: a livre competição. O fascismo histórico, penso, foi uma adaptação empresarial em forma de autoritarismo, sendo uma espécie de “ditadura dos amigos do rei” como resposta à “ditadura do proletariado”, o outro viés que se traduziu no comunismo como a outra extremidade devastadora no mundo político. A ditadura empresarial moderna é diferente, bem mais sutil, com narrativas de defesa da liberdade, da democracia, enquanto trabalha para conquistas cada vez maiores de fatias de mercado, além de operar com defesa de “parcerias” com o Estado para se blindar e impedir inovações que possam ameaçar a hegemonia de seus mandatários.

O fascismo histórico morreu com Mussolini, mas seu espírito não; está ativo, remodelado e com instrumental ainda mais poderoso e destrutivo assim como o comunismo, visto como modelo superado, ultrapassado, também está ativo, em sua releitura mais sofisticada. As novas variantes do fascismo e do comunismo são muito mais perigosas em comparação com seus movimentos originais. Um existe fazendo o outro de espantalho e assim se justificam como integrantes de uma missão para salvar a humanidade de alguma tirania, mas na verdade vivem do desconhecimento das massas sobre os perniciosos interesses de quem os propagam.

289. 05/05/2023 21h58

290. 09/10/2024 23h16

291. 12/03/2022 21h56

21/01/2025 21h33

Imagem: Revista Oeste

“[…] a proposta é simplesmente pensar na idéia contrária para ver o que ela nos traz, o que nos revela sobre o nosso funcionamento, nosso conjunto de crenças.”

Obra: Terapia de guerrilha. 14. Examine suas crenças (e pare de buscar aplauso para a porcaria das suas idéias). Auster, 2019, Campinas. De Italo Marsili.

Primeira percepção ao pontuar a obra: o estilo da escrita arrojado, direto, que provoca o leitor, o que considero muito interessante por perturbar sua possível zona de conforto em vez de tentar mimá-lo.

Creio que a recomendação (p. 183) é muito mais do que tentar se colocar no lugar do outro em uma situação de antagonismo de ideias, do tipo, tenho minhas crenças, o outro as dele e divergimos em muitos aspectos, e vou tolerá-lo e até me esforçar para me inserir na posição dele, mas não abdico de minhas convicções. Não é isso; o psiquiatra Marsili parece falar sobre algo mais destemido, no sentido de internalizar uma ideia contrária para confrontá-la com o próprio sistema de crenças ou no que penso acerca de me dispor a submeter minhas crenças a críticas em uma dialética com a disposição de reformá-las ou até mesmo abandoná-las conforme o resultado (síntese) no confronto tese-antítese.

A maturidade é um exercício que exige o confronto dialético entre teses (p. 184). Marsili faz alusão a partidarismos, aquele problema medonho encontrado em qualquer esquina onde apaixonados por algum político de estimação se digladiam no que a política vive: a irracionalidade e o fanatismo que dela se alimenta. No entanto, Marsili também estabelece o confronto dialético sob um tema diverso, no caso da família ter ou não muitos filhos e faz isso para ilustrar, penso, a importância da dialética no confronto de duas visões opostas que “pode nos levar à verdade das coisas e a uma maior segurança nas decisões que tomamos” (p. 183).

Tornando ao problema do partidarismo, a considerar que o livro foi publicado em 2019, Marsili atiça o juízo do leitor, certamente o de viés bolsonarista, a pensar na volta de Lula e afirma: “E se o Lula voltar mesmo? Vai ter um monte de gente frustrada, decepcionada, numa enorme comoção histérica” (p. 184). Em muitos casos foi justamente o que ocorreu, e penso devido à falta do exercício dialético que, ao ser internalizado, capacita para um melhor desempenho mental diante de um novo cenário. Da mesma forma se aplica a petistas apaixonados em uma possível volta de Bolsonaro.

20/01/2025 22h03

Imagem: Estrategistas

“[…] Afirmar que alguém fazia parte da guarda do campo de concentração ou que foi prisioneiro no campo não quer dizer nada. […]”

Obra: Em busca de sentido. I. Em busca de sentido. A segunda fase: a vida no campo de concentração. Psicologia da guarda do campo de concentração. . Vozes, 2018,Petrópolis. Tradução de Walter O. Schulupp e Carlos C. Aveline. De Viktor Emil Frankl (Áustria/Viena, 1905-1997).

Se eu tivesse que fazer uma viagem só de ida para um lugar distante e isolado, este livro estaria em minha bagagem.

Campo de concentração: Como uma pessoa de carne e osso pode ser capaz de impor tamanho sofrimento a outros seres humanos?, questão psicológica que o fundador da logoterapia apresenta na abertura do típico (p. 109). Esta pergunta não fica, à mon avis, restrita ao tipo de campo da experiência que passou Frankl. Pensei nos campos de concentração pela história, dos Gulags soviéticos aos flagelados nordestinos no Brasil (1915-1932). Todos de maldade extrema, no entanto, nada me parece comparável ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra.

Sádicos, no sentido clínico, figuravam entre os guardas, sobretudo em pelotões excepcionalmente rigorosos em meio a um corpo de soldados, em grande parte, insensibilizados com o longo tempo de sadismo no campo de concentração (p. 110), mas havia “sabotadores” entre os quais menciona o caso de um integrante da SS que, após a libertação do campo, comprou somas consideradas de medicamentos do próprio bolso para socorrer os reclusos, de maneira que os judeus negociaram um acordo com os comandantes americanos para que não o prendessem (lembra o caso de Oskar Schindler, 1908-1974). O comandante da SS acabou sendo reintegrado no cargo do campo pelo comandante americano, para conduzir os trabalhos de levantamentos de donativos nos vilarejos circunvizinhos. É neste contexto que Frankl faz a afirmação no trecho (p. 111) desta Leitura.

A bondade no ser humano pode ser encontrada em um grupo que, a priori, sumariamente é condenado e que não se deve simplificar as coisas do tipo, se foi da SS faz parte do “mal”, e se foi prisioneiro, é do “bem”, aponta (p. 111). Ao receber um pedaço de pão furtivamente de um capataz (não prisioneiro), lembra da palavra e do olhar de afeto humano que acompanhou o gesto (p. 112).

Então Frankl argumenta que só existem duas “raças” de seres humanos: “das pessoas direitas e das pessoas torpes” que estão espalhadas em todos os grupos. Não há grupo constituído de 100% de pessoas direitas, não existe “raça pura” de pessoas decentes, nem existe grupo formado “unicamente de pessoas torpes” (p. 112).

O humano é o ser que decide o que é, penso sobre o desfecho deste tópico, e um ambiente de maldade profunda, como é o caso de um campo de concentração, apesar de exercer brutal influência em sua prática de valores, não é necessariamente o ponto determinante.

19/01/2025 19h32

Imagem: BBC

“[…] se é que havia esperança, a esperança estava nos proletas. Era preciso agarrar-se a isso. […]”

Obra: 1984. Parte I.8. Companhia das Letras, 2009, São Paulo. Tradução de Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. De George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair (Índia/Motihari, 1903-1950).

Em meus afazeres de proleta doméstico, neste domingo encarnei o ofício de pintor-amador-de-final-de-semana sob o sol do meio-dia. Enquanto faço trabalhos braçais, sinto que meus pensamentos melhoram. Não consigo explicar o porquê dessa percepção.

Assim estava na varanda terminando a tarefa, e eis que um irmão proleta passou na rua e me avistou com seu carrinho de quitutes. Trajava uma camisa do Santa Cruz aparentando felicidade, e pensei, talvez seja por causa da história do “bilhão da SAF”. Acenou e falou: “aí chefia, dando o grau, tá ficando bom…”.

No mesmo instante outro proleta chegou para fazer uma entrega para o vizinho; passou o cartão e não demorou mais que três minutos, deu partida na moto com o baú cheio de encomendas. Extremamente focado, a agilidade para finalizar o serviço me chamou atenção. Lembrei-me de outro proleta que no domingo anterior fez uma entrega pela Amazon de um pedido que minha esposa tinha feito na sexta à noite. Impressionante…

Ontem pela manhã, enquanto vivia em meu ofício proleta nas manutenções de servidores, pensei nos proletas liberais de TI que me ajudam de várias formas. Técnicos de rede, programadores, analistas de sistemas…. Também pensei em um proleta borracheiro que me atendeu em um domingo quando precisei usar o carro e também me veio à mente um proleta que vendeu uma bateria e veio fazer a instalação em minha garagem.

Enquanto passava o rolo na parede, o suor escorria no fervor de meus pensamentos sobre os proletas de 1984. Um rosto alegre além da distopia orwelliana passou em minhas lembranças: pensei em um proleta vendedor de salada de frutas que passa todas as manhãs de aulas, em frente ao colégio em que minha filha mais nova estuda, portanto um som e um microfone, de extraordinária alegria. Pensei em outro proleta inspirador: um assistente de trânsito da prefeitura, muito animado e que costuma trabalhar na rua que fica por trás do Bradesco.

Quando pensei que estou no país das “teletelas” do fisco que fascina psicopatológicos com fetiche de “evoluir” no monitoramento dos negócios privados, e da reação dos proletas empreendedores ao “Grande Irmão do PIX”, que fez o governo e o fisco sovietizantes recuarem, dei-me conta que Orwell realmente tinha razão; a esperança nos proletas é uma afirmação “de uma verdade mística e de um absurdo evidente” (p. 103). Penso de uma “verdade mística” porque “se de algum modo acontecesse o milagre de que se conscientizassem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se sublevassem, como um cavalo se sacode para expulsar as moscas” (pp. 88-89). Os proletas são a maioria com “força capaz de destruir o Partido”, e esse processo seria de fora para dentro e não por implosão (p. 88)

No ano passado enquanto recepcionava dois proletas de um caminhão de entrega, eles discutiam sobre resultados da última rodada do Brasileirão sobre o que ganharam e perderam na “bet”. Lembrei-me novamente da Oceania de 1984, dos proletas viciados em apostas lotéricas, “o único acontecimento público que efetivamente despertava o interesse” (p. 106). Aqui está um traço, penso, do “absurdo evidente” da esperança nos proletas que Orwell trabalha em Winston, pois os trabalhadores, a força motriz que sustenta o sistema de poder, enquanto entretidos, distraídos, tutelados pelo governo, ficam presos a uma dependência do Estado enquanto paradoxalmente se pautam por vicissitudes e imediatismos que contribuem para não perceberem a força que possuem, onde reside a “verdade mística”.

18/01/2025 18h34

Imagem: VoegelinView

“A realização do bem pressupõe uma conformidade do nosso agir com a situação real – quer dizer, com as realidades concretas que rodeiam uma atitude humana – e, por consequência, uma lúcida objectividade sobre estas realidades concretas.”

Obra: Virtudes Fundamentais. A prudência. Conhecimento do real e a realização do bem. Aster, 1960, Lisboa. Tradução de Narino e Silva e Beckert da Assumpção. De Josef Pieper (Alemanha/Rheine/Elte, 1904-1997).

Torno aos meus idos de 1994, um ano “divisor de águas” no que restavam de minhas crenças ideológicas que almejavam melhorar o mundo, quando então conheci ZW, intrigante senhor sexagenário responsável pela minha derradeira “perdição”.

Discutíamos externalidades de mercado e multiplicadores keynesianos. O professor (nitidamente progressista) defendia programas de transferência de renda a partir de uma questão sobre o que entendia como “a eficiência do Programa de Integração Social (PIS)”, e eis que alguém mencionou o imposto de renda negativo (IRN) de Milton Friedman (1912-2006), um outro modelo bem distinto, porém na mesma linha de aproveitar o sistema tributário para redistribuir renda, o que fez a conversa ficar ainda mais interessante quando ZW, que adorava contrariar apaixonados por políticas públicas cheias de “boas intenções”, falou sobre a ironia desses dois modelos terem saído de grupos políticos fora do progressismo convencional ou, em outras palavras, sob o rótulo de “direita”, no caso brasileiro, na ditadura militar (o PIS nasceu em 1970, no “milagre”), e no caso americano, por um economista notadamente liberal, e que tais modelos na ocasião (e ainda hoje) são defendidos, com uma certa paixão, por progressistas que costumam demonizar quem os criou.

O professor classificou o PIS como um “bem social”, quando ZW sugeriu uma reforma do termo e disse mais ou menos assim: “melhor chamá-lo de ‘coerção do bem’, caro professor, que aumenta a pobreza na medida em que força um custo na cadeia produtiva que é compartilhado com o sistema de consumo, encarecendo bens e desmotivando investimentos que geram empregos. O PIS, assim como qualquer imposto (que jocosamente chamam de ‘contribuição’) não passa de uma ilusão empobrecedora da nação, pois ao taxar o setor produtivo e encarecer bens pelo artifício tributário, afeta justamente os mais pobres que já estão prejudicados com a inibição ao investimento que esses tributos provocam”.

O bem, segundo ZW, “não consiste apenas na boa intenção de pensá-lo”, depende também da leitura correta da realidade. A tributação para fins sociais é uma “ideia bonitinha mas ordinária”, e, concluiu, “não é porque estamos bem intencionados que haverá garantia de que se está fazendo o bem”, para finalmente citar Josef Pieper que eu, nos meus 19 anos, não tinha a menor ideia de quem se tratava (e imagino que o professor também).

Depois de um tempo, ZW sugeriu ao professor pesquisar sobre “a eficiência do programa social de Hong Kong” que, dos anos 1950 de um lugar sofrível e carente de recursos naturais, saiu da condição de “aglomerados urbanos análogos às favelas brasileiras” para um enriquecimento progressivo da população que superou o PIB per capita brasileiro e alcançou patamares de primeiro mundo, sem fazer uso de “programas sociais” do governo. E finalizou: o único “programa social” lá foi o do “capitalismo e liberdade”, em alusão irônica, hoje entendo, à famosa obra de Friedman (que em minha inocência, também não tinha a menor noção do que se tratava).

Após o ocorrido, diria que a relação professor-aluno ficou um tanto “complexa”, para usar um eufemismo.

17/01/2025 22h39

Imagem: ABL

“Não há povo amorfo: Não há massa bruta e indiferente […] Todas as grandes convulsões históricas nasceram dessa incompreensão essencial: os homens de cima pensam que a a massa é carne morta, porque a trazem debaixo dos pés.”

Obra: 100 crônicas escolhidas: Um alpendre, uma rede, um açude. Nem tudo é paisagem apenas. José Olympio, 2021, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Rachel de Queiroz (Brasil/Ceará/Fortaleza, 1910-2003).

A humilhante derrota do Big Brother PIX – por pastor Abdoral

Do alto da montanha me inspirava na crônica Nem tudo é paisagem apenas, de Rachel de Queiroz, enquanto conversava com meu amigo de infância…

Quando estava a meditar sobre a amplitude da reação negativa que pude observar à infeliz medida da Receita Federal sobre o Big Brother PIX da eFinanceira, este texto veio como uma lembrança. Talvez o “homem do interior” desta oportuna crônica do distante maio de 1956, tenha sido uma forma diferente do que hoje seja o “cidadão comum” subestimado e um tanto distante de onde questões e ações versam no centro político.

Penso no anônimo que trabalha duro para pagar suas contas, que madruga, passa o dia ou labuta pela madrugada, não raramente sob a dita ‘informalidade”, em uma luta davídica em um país caricaturado pela burocracia e pelos impostos que bancam elites que vivem do aparato estatal. Esse é o “homem do interior” de nosso tempo, em termos essenciais, pois vive assim um tanto alheio ao mundo obscuro do poder político que se opera na cúpula, no entanto, como Rachel de Queiroz bem lembra, esse ser desprezado, ridicularizado, é metaforicamente o que escuta uma partida de futebol pelo rádio, não está no estádio, mas acompanha, torce (local 4724), xinga, aplaude, grita gol, fica triste quando perde e se exalta quando ganha. Assim o é também na política. Hoje, com as redes sociais, esse brasileiro batalhador se aproximou e interage de forma intensa, muitas vezes brutal, com referências políticas. Sua distância do mundo político, na atualidade, consiste em uma alienação dos bastidores onde decisões são tomadas e ficam camufladas em narrativas, mas isso não significa que ele não tenha capacidade de se envolver para abalar certos alicerces do poder.

Se o centro político do Brasil na década de 1950 era naturalmente de uma distancia proporcional a de um país continental, com carências em boa parte superadas no Brasil atual, a distância, em certo sentido, penso em face à realidade dos bastidores da política, foi anulada por um lado e permaneceu por outro sob um quase total desconhecimento. As elites que governam podem até pensar que seus governados, em ampla maioria, sejam tão-somente uns idiotas, ignorantes da realidade dos bastidores e assim amorfos a compor “uma massa bruta e indiferente” (local 4743), mas a realidade é de que essa mediocridade tão estimada de entendimento, no bojo do tipo que Ortega y Gasset chamou de “homem-massa”, não significa que entres esses mortais, alguns diriam “bestializados” aos olhos dos presunçosos no poder, não há capacidade de reação é um engano. Esse homem comum e alheio aos detalhes do poder, paradoxalmente também está próximo do poder e, de forma avassaladora pelas redes sociais, com uma força que amedronta quem lhe impôs certos abusos por olhá-los debaixo dos pés.

Esse homem comum sim pode sofrer de letargia para muita coisa que ocorre no escopo de controle social do Estado, mas por outro lado, que evidencia o Brasil atual e real, demonstrou que ainda pulsa e assim deu uma dura lição em políticos e burocratas desse aparato compulsivo e coercitivo, com um modelo de monitoramento da vida financeira privada que Hitler, Mussolini e Stalin aplaudiriam, junto a um governo que reluta a enfrentar a dura realidade na forma de déficits fiscais e endividamento de um quadro sinistro que retrata quão desprovido de sabedoria é o inquilino do Palácio em sua insaciável busca por mais arrecadação.

Eleutério nosso de cada dia, guerreiro que resiste ao manicômio tributário nacional, herói um tanto invisível, seja da roça ou dos grandes centros urbanos, da feira, dos sinais de trânsito, entregador de aplicativo, trabalhador tão desprezado na prática política e exaltado em discursos alienantes de quem quer tutelá-lo, terminou por externar um traço de sua alma munida de “paixão”, “cólera”, “amor”, “gratidão”, “instinto de luta” e “instinto de defesa”, alguns elementos daquele “homem do interior” que Rachel de Queiroz reconheceu em seu tempo, e que hoje está na essência do brasileiro calejado e avesso a um aparato estatal com fetiche de Big Brother Fiscal.

Esse brasileiro sofrido acabou por demonstrar o que pode acontecer se for subestimado quanto à força avassaladora e complexa da psicologia coletiva que compõe, de maneira que sua reação humilhou o fisco, o governo e quem quer que se apresente para violar o pouco do que lhe resta: sua dignidade na privacidade de negócios na luta diária pela sobrevivência.

16/01/2025 21h59

Imagem: Universidad de Valladolid

Audio quid ueteres olim moneatis amici: «Pone seram, cohibe.» Sed quis custodiet ipsos custodes? Cauta est et ab illis incipit uxor.

Obra: Sátiras. SATVRA VI. CSI Científicas, 1996, Madrid. De Decimus Iunius Iuvenalis (Império Romano/Aquino, 55/60-127).

Sátira ao orgulho pater familias – por pastor Abdoral

Sátira envolta à falta de pudicitia das mulheres casadas na Urbs. Luxúria, devassidão, traição na Roma Imperial de meados do primeiro século I a refletir uma sociedade que se tornou “moderna” em seu tempo, enquanto caricaturava a sofisticação helênica.

Há um saudosismo talvez inalcançável para o que Roma se tornara. A saudade de um passado que é um tanto romantizado, lembra o tempo presente onde muitos lamentam a perda dos “bons costumes” e sonham em voltar aos “velhos tempos”.

O poeta Juvenal explora um dos dilemas dessa “modernidade romana” em casos de mulheres casadas que contrariavam o rígido sistema patriarcal da forma mais subversiva possível. Fluem nos versos sentimentos dessa natureza na Sátira VI para um típico romano pater familias, o chefe da casa, quiçá atormentado com a percepção de degradação nos costumes que ronda a cidade centro do “mundo”; o masculino senhor do feminino parece desconfiado, desconcertado, indignado e descontente com o que tornara uma ameaça ao casamento em um tempo que parece ser outro em relação ao que almeja, mas o casamento que não passava de um negócio de famílias que dizia respeito a interesses econômicos e políticos (e hoje seria diferente?), torna-se questão de honra quando o homem, o tal macho poderoso “conservador”, tem sua autonomia vencida pela traição da esposa que deveria lhe render plena submissão.

Um homem casado traído em Roma é uma questão suprema, um assunto de segurança familiar fundamental, uma gravíssima ofensa ao orgulho do hétero romano que contrasta com a tolerância à infidelidade do macho. A mulher é uma conquista, um patrimônio…. O que fazer então com essa concebida disfunção moral que parece rondar os pensamentos movidos a testosterona? O medo de ser traído faz o personagem dizer que colocou sua mulher trancada a sete chaves. Deixou-a sob guarda, mas como a inteligência feminina é precavida, começará por corromper os guardiões, e assim versa em seguida…

Quem vigia os vigilantes?

15/01/2025 20h44

Imagem: IHU

“A crítica das inanidades e injustiças da sociedade atual, por mais óbvias que possam ser, é desqualificada por um simples lembrete de que refazer a sociedade através da planificação só pode torná-la pior do que é.”

Obra: Modernidade e Ambivalência. Capítulo 7. Pós-modernidade ou vivendo com a ambivalência. A engenharia social tem futuro? Jorge Zahar Ed., 1999, Rio de Janeiro. Tradução de Marcus Penchel. De Zygmunt Bauman (Polônia/Poznań, 1925-2017).

Quando percebi este problema (meados dos anos 1990), comecei a abandonar as crenças em planejamento central e engenharia social, onde o socialismo é operacionalizado.

Ao utilizar o termo “crença” em certa ocasião, notei que um interlocutor desaprovou minha aplicação. Entendi, pois em sua mentalidade, “planejamento central” e “engenharia social” são temas que pertencem ao âmbito científico, porém, quando não são submetidos à crítica neste ambiente, sendo apresentados sob narrativas, dominados no campo político-ideológico, tornam-se assim crenças na forma de ideologia. Nada é mais nocivo para uma sociedade, penso, que um sistema de crenças vendido como produto de ciência.

Quando um promotor de controles sociais afirma que se o governo aplicar determinado programa social, obterá resultados x,y,z, na verdade realiza estimativas, contudo o meio político em seu apoio tende a apresentá-las como se fossem factuais, o que só pode ser atestado mediante a apuração e a análise dos resultados, incluindo eventuais iatrogenias.

Então afirma Baumann que a planificação social “jaz em desgraça. Poucos ousariam defender sua

razão e integridade moral após o fim inglório da experiência comunista” (p. 285). Modernity and Ambivalence foi publicada em 1991, ano em que a União Soviética desmoronava. Enquanto eu relia a Perestroika e tentava entender o que me parecia uma tragédia, lembro-me do quanto significava (não mais) o fim de uma ideia de mundo “melhor” planejado e o que Bauman confessa ao afirmar que o abandono da engenharia social “como um meio válido de prática, política significa descartar (e desacreditar) todas as visões de uma sociedade diferente” (p. 285), por um longo tempo ainda me firmava na convicção de que o falimento soviético e dos aliados no leste europeu enterrou uma ideia de “sociedade diferente”, mas em 2006, ao iniciar meus estudos com a Escola Austríaca, percebi que na verdade uma sociedade diferente só será legítima se estiver amparada na livre cooperação e não em projetos desenhados em mesas de burocratas estatais.

Talvez uma “sociedade diferente” tenha vários aspectos desagradáveis à minha visão de mundo, mas sendo fruto dessa liberdade em uma delicada harmonia com uma ordem espontânea que dá suporte ao seu tecido, será legítima, enquanto a ideia de engenharia social sob a tutela um aparato estatal, enquanto uma eventual “sociedade diferente”, será ilegítima por representar a vontade de uma determinada visão política de mundo de uma determinada elite. O mesmo posso afirmar sobre uma sociedade determinada por uma elite econômica privada que tenha o amplo domínio dos fatores de produção e da disseminação de conteúdo e assim seja capaz de fazer uma engenharia social. Neste último ponto cabe a “eterna” discussão sobre se esse amplo domínio de um pequeno grupo privado é resultado do “livre” mercado ou de sua corrupção (por isso as aspas) na forma do planejamento central sutil (às vezes nem tanto) que caracteriza a junção da visão de liberdade econômica com as regulações estatais.

14/01/2025 22h18

Imagem: poets.org

“La perfezione della ragione consiste in conoscere la sua propria insufficienza a felicitarci, anzi l’opposizione intrinseca ch’ella ha con la nostra felicità.”

Obra: Zibaldone di pensieri. Recanati. 18. Dic. 1820. Edizione di riferimento: in Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, Le Monnier, Firenze 1921. De Giacomo Leopardi (Italia/Recanati, 1798-1837).

Fez-me lembrar o que Galimberti dissera em uma de suas palestras que pude apreciar recentemente. A razão, a qual conhecemos, é um instrumento humano e então, torno a Leopardi, sua perfeição consiste em conhecer a sua própria insuficiência a nos felicitar (p. 370).

Essa “oposição intrínseca” que a razão tem com a felicidade, penso, sinaliza-me um encontro puramente humano, não raramente tenso, desgastante ou frustrante, entre os recursos que a razão oferece ao juízo e o que o ser humano idealiza ou deseja. Esse choque ocorre porque nem sempre o que se idealiza ou deseja é consistente com os elementos que compõem a razão como recurso lógico ao juízo, um instrumento baseado no princípio da não contradição, além de que na intangibilidade que permeia o ser humano, há o amor, a fé, a compaixão, o altruísmo, o perdão, a generosidade, a poesia…. e assim a razão fica em segundo plano, quando não sem validade. Quando se age por amor, entra-se em outro âmbito, igualmente humano, mas com fatores que a razão não pode lidar plenamente. É um campo em que ela fica sob pressão e não pode dar todas as respostas. Quando se pratica o perdão, idem. Isso não significa que essas grandezas além da razão não tenham sentido, mas que o sentido que possuem operam em outra dinâmica ou linguagem que não pode ser cientificamente esmiuçada, ou ser exclusivamente objeto da racionalidade.

O humano então, penso, metafisica e materialmente vive envolto com a razão e o que lhe traz inspiração para agir ou pensar fora dela. Ora, sendo a razão um instrumento meramente humano na ordem do mundo natural, o que a torna adequada para o que é chamado de “ciência”, o que pode ocorrer quando essa razão é utilizada para tratar algum fator atribuído como sobrenatural? Penso aqui diferente de Leopardi sobre a religião favorecer a natureza (p. 370). Percebi a forte influência de Spinoza em seu pensamento, no entanto, concentro-me no problema da limitação do uso da razão para tratar questões relacionadas a valores, crenças e tradições. Na fé essa questão pode ser mais elaborada, por uma reflexão sobre uma teologia. Entendo, quando se tenta “explicar” certas questões atribuídas pela fé, vislumbra-se um fronteira na razão indicada por Leopardi, embora a abordagem do extraordinário pensador italiano seja diferente.

Os dilemas religiosos, penso, indicam problemas em compatibilizar a razão como suficiente diante do objeto que tange a alguma abstração de convicções, fé ou problema metafísico. Então, nessa insistência, o máximo que vai ocorrer é um estresse por busca de superioridade ou “razão” diante de outro com posições contrárias, quando na verdade a razão corre na relatividade; pode estar em um lado, por certos aspectos, e em um outro, mas sempre limitada e submetida a um contexto que deve ser muito bem identificado. O uso da razão está para a humildade de apresentá-la, penso, e destarte os conflitos religiosos seriam superados dentro de certos parâmetros espontâneos na convivência social e no mútuo respeito diante das diferenças de fé.

Quando dava aulas em escola dominical, perguntaram-me sobre “por que Deus mandou matar” no Antigo Testamento. Respondi que se usarmos a razão para “explicar”, ficaremos perdidos. Deus está acima da razão humana (e as discussões se tornam enfadonhas quando uma linha de pensamento ou religião busca a razão em relação a algo que está acima dela). No entanto, se associarmos a fé como parte de “justificativa”, haverá outra perdição, pois a contradição com o Deus Supremo Bem da concepção cristão é inegável (embora alguns teólogos gostem de fazer contorcionismo mental). A contradição existe porque a razão foi acionada como recurso. Se usar apenas a fé, haverá consequências perturbadoras sobre a relação de Deus com o que se entende por “mal”. Mas se for usada a razão para tratar fatores históricos, sociológicos, políticos, econômicos, ou seja, para considerar a ação humana em si, ou seja, para o plano natural, então será possível explicar que a fé teria sido instrumentalizada para um determinado propósito que diz respeito a interesses humanos e não divinos.

13/01/2025 22h01

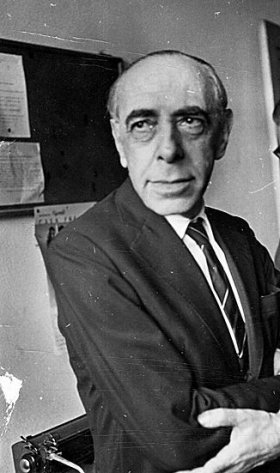

Imagem: Recanto do Poeta

João Cabral de Melo Neto

Uma educação pela pedra: por lições;

para aprender da pedra, frequentá-la;

captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

[…]

Obra: A educação pela pedra. A educação pela pedra (1962-1965). A Manuel Bandeira esta antilira para seus oitent’anos. Objetiva, 2008, Rio de Janeiro. De João Cabral de Melo Neto (Brasil/Pernambuco/Recife, 1920-1999).

Immigrato a Pisa – por Heitor Odranoel Bonaventura

Immigrato a Pisa

um olhar na Síria,

outro nas boletas

vencidas…

Um filho perdido

na travessia…

outro ao lado,

invisível…

Uma pedra no mundo

que passam sem

ver além de sua

carnadura.

Um universo mudo

à indiferença,

que ensina sem

saber lecionar.

Segue adiante

com sua pedrinha

nas entranhas

de sua alma.

12/01/2025 13h03

Imagem: confindustriaemilia.it

“[…] Qualcuno a tavola disse che lo stesso risultato si poteva raggiungere con le drogue.[…]”

Obra: La speranza indiana. Storie di uomini , città e denaro dalla più grande democracia del mondo. VIII. Seduzioni e miraggi d’Oriente. Mondadori, 2007, Milano. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Torno a esta obra do experiente e versátil jornalista italiano no trecho (p. 307) do capítulo em que aborda a passagem dos Beatles pela Índia em fevereiro de 1968 (p. 306), quando foram alunos de Maharishi Mahesh Yogi (191?-2008) em um curso de meditação transcendental (MT).

Harrison não concordou com a opinião de que o uso de droga leva ao mesmo resultado da MT, pois entendeu que a primeira preenche um vazio entre os que procuravam “visões estupendas”, mas a morte era algo um pouco complicado, o que fazia da filosofia e da religião (associadas à segunda) terem utilidade. Curiosamente, menciona Rampini, após Harrison ter invocado a sabedoria indiana como alternativa às drogas, nativos “filhos das flores”, apesar de conhecedores da MT, passaram a buscá-las (p. 307).

O quarteto musical mais famoso do século XX e seus acompanhantes mais íntimos gozavam de alguns privilégios em comparação com os demais alunos em um lugar que à noite se tornava úmido e frio: “dispunham da única casa com água corrente e conforto quase ocidental ” (p. 306), no entanto Maureen, a esposa de Ringo (que tinha saudade dos filhos e dos nove gatos do lar, enquanto pensava que poderia ficar na posição de Lótus em Liverpool mesmo, p.309), não suportava as moscas. Então o sábio Maharishi teria respondido que elas não têm muita importância no reino da pura sabedoria (p. 309), e fiquei a imaginar a cena onde era preciso ficar imóvel por longo período (p. 307) para atingir o tal estágio…

Entre os deslumbramentos iniciais e a perda do encanto com o curso, que ocorreu logo após o primeiro mês (p. 310), com algumas situações um tanto polêmicas, entre as quais um suposto assédio sexual do guru sobre a atriz Mia Farrow (p. 310), uma das personalidades que também estavam no treinamento, os Beatles saíram da montanha “com as trinta canções que compuseram para o White Album“(p. 311).

A apreciação desta obra, em especial neste capítulo, sinalizou o quanto há imagens enviesadas, romantizadas, ingênuas, estranhas e distorcidas no Ocidente em relação aos “orientais”. Aspas pois os problemas começam pela classificação de “Oriente”, estranha aos ditos “orientais” que se veem no centro do mundo ou Zhong Guo (a terra do meio), como por exemplo os chineses se referem ao próprio país (p. 239). Um ponto muito interessante suscitado por Rampini consiste na narrativa ocidental que associa historicamente o Oriente ao despotismo, ignorando que a Índia, por exemplo, se deu no século XVII em um “laboratório político de tolerância e diálogo entre as religiões enquanto a Santa Inquisição condenava Giordano Bruno por heresia em Roma” (p. 242).

A história dos Beatles na Índia é apenas um ponto no rol de delírios que ocorrem no Ocidente em relação ao que é chamado de “Oriente”, que versa sobre um mundo de fato pouco compreendido, riquíssimo de tradições, complexo demais com seus valores e contradições.

11/01/2025 21h07

Imagem: Biblioteca de São Paulo

“The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already ; but the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already, without a shadow of doubt, what is laid before him.”

Obra: The Kingdom of God Is Within You. CHRISTIANITY NOT AS A MYSTIC RELIGION BUT AS A NEW THEORY OF LIFE. CHAPTER III. CHRISTIANITY MISUNDERSTOOD BY BELIEVERS. The Cassel Publishing, 1894, New York. Traduzido para o inglês por Constance Garnett. De Lev Nikolaevitch Tolstoi (Rússia/Yasnaya Polyana, 1828-1910).

Esse trecho (p. 49) me fez lembrar de um proprietário de escritório, um tanto espirituoso, lá nos idos de 2017 quando me perguntou se eu conhecia alguém para trabalhar como auxiliar contábil: “não precisa ter experiência, prefiro que não tenha conhecimento de sistema, isso atrapalha, basta ter noções de contabilidade, aceito em nível de estágio”. Quando perguntei a razão sobre a preferência por quem não tenha experiência, que não conheça sistema porque “atrapalha”, ele respondeu: “dá bem menos trabalho explicar procedimentos do nosso sistema de contabilidade para alguém verde, você sabe, do tipo que não tenha ideia formada, e depois de tanto sofrer, aprendi que até as coisas mais simples ficam complicadas para repassar a quem é convencido, que tem a “cabeça feita”, cheio de certezas, que pensa que já sabe muita coisa quando na verdade sabe pouco e está condicionado a um determinado software. Fica difícil treinar pessoas assim, entendeu?”. Respondi: “o senhor acabou de atualizar Tolstói para uma versão compatível com o seu software contábil”.

Talvez ele tivesse um viés de confirmação sobre pessoas experientes. Obviamente, não é verossímil que toda pessoa experiente seja arrogante e esteja fechada para um novo aprendizado. A generalização não raramente é uma porta escancarada para o viés de confirmação. No mais, seu olhar foi de um “não entendi”, no entanto, o pragmatismo de seu argumento me fez pensar novamente no capítulo III desta magnum opus, onde a primeira leitura se deu pelo interesse que desenvolvi por problemas de “viés de confirmação”. No contexto, Tolstói esmiúça o significado da doutrina cristã, compreendida por uma minoria em torno de seus interesses, e totalmente incompreensível para a maioria por conta da má interpretação e da convicção ou crença equivocada de que possui o entendimento (p. 48), de maneira tão completa, indubitável e conclusivamente que não pode ter outro significado senão aquele que é atribuído (p. 49). Então, penso, provavelmente é por isso que conversar seriamente questões de teologia e fé com uma pessoa devota (nem penso aqui necessariamente em um fanático ou fundamentalista, onde o bloqueio nesse caso normalmente vem acompanhado de uma agressividade) tende a ser um empreendimento mais estressante que o necessário, por conta do viés de confirmação; por mais que sejam apresentados fatos e argumentos consistentes, se contrariarem suas convicções, o viés de confirmação ativo tende a funcionar como uma trava que impede o espírito crítico que viabiliza um novo aprendizado ou uma reinterpretação melhor, diria bem mais depurada sobre o assunto.

O mesmo ocorre por analogia fora do âmbito religioso. No seio político o fenômeno do viés de confirmação é muito parecido e talvez ainda mais potencialmente destrutivo, porque afeta a sociedade inteira, ou seja, religiosa ou não. Muitas vezes o socialismo inspirado em Marx, em especial entre ateus, pode funcionar como um credo fundamentalista, uma religião sem Deus, e o mesmo pode ser observado em progressistas defensores de “políticas públicas” que não gostam de ser vistos como socialistas, mas tratam suas ideias como “crenças inabaláveis”, travestidas de ciência por um outro viés de confirmação que atua na interpretação de dados estatísticos. O viés de confirmação também pode ser apreciado entre liberais e austrolibertários que romantizam o mercado e se mostram um tanto insensíveis a problemas sociais. Por mais que evidências, fatos e argumentos bem embasados sejam apresentados, o indivíduo seguidor, diria crente, apaixonado por determinada ideologia e/ou líder político, mediante seu viés de confirmação que atesta a “validade” que ele acredita no que deseja acreditar, sendo movido por tal crença, determinará suas conclusões por ela que, não raramente, serão confundidas com a realidade. Por isso, conversar seriamente assuntos de economia, política e sociedade com um entusiasta de escola de pensamento econômico, um bolsonarista, um petista ou qualquer outro “ista” pleno de certezas tende a ser um esforço em vão, entendo.

E no ambiente profissional, ao longo de minhas experiências nesses 34 anos de caminhada, cometi inúmeros erros (alguns consegui identificar e tratar, outros jamais saberei ou descobrirei) por conta de minhas crenças sobre aquilo que julgava entender em um viés de confirmação, algo que é sensível demais porque trabalho com programação de sistemas. No mais, é um problema que, imagino, ninguém escapa; doutos, iletrados, juízes, médicos, engenheiros, advogados, padres, pastores, professores, cientistas em geral, crentes, ateus… Meu interesse pelo tema também foi motivado para compreender melhor sua gravidade em clientes usuários, sobretudo nos casos dos que pensam saber mais do que realmente sabem por conta de suas convicções acerca de si mesmos e das coisas que valorizam.

Ter crenças não é um problema desde que não atrapalhe o entendimento da realidade.

10/01/2025 23h06

Imagem: BBC

“O cérebro e o eu são complicados demais para serem compreendidos através de um único vocabulário. No fim das contas, ‘Conhece-te a ti mesmo’ é o conselho mais difícil que já se deu.”

Obra: O demônio do meio-dia: Uma anatomia da depressão. Epílogo . Companhia das Letras, 2018, São Paulo. Tradução de Myriam Campello. De Andrew Solomon (USA/New York, 1963).

Torno a este livro extraordinário que faz jus ao termo “anatomia” no subtítulo e revela, além do conhecimento depurado, uma impressionante coragem do autor ao compartilhar suas experiências.

Passados vinte anos de sua primeira depressão grave, afirma o autor, “não posso mais me imaginar sem ela” (p. 425). A experiência estabeleceu uma consciência sobre o quanto a doença definiu sua própria identidade como “um depressivo profissional” (p. 425) pela forma como se expôs publicamente na produção deste tratado. Solomon convive com o problema em si mesmo, em meio a recaídas (p. 427), mediante medicamentos que prefere consumir para ter condições de viver no mundo em vez de se fechar em si mesmo (p. 426), e uma disciplina que o mantêm atento aos sinais enquanto lhe prepara para cada ocasião em que o “demônio do meio-dia” retorna (p. 469).

A insegurança em relação ao que é “real” e ao que apenas está em seu pensamento é um dos problemas da doença mental (p. 429), aponta, que, à mon avis, ilustra a elevadíssima complexidade do cérebro humano com seus efeitos somáticos que deixam o legado de não saber como as saúdes mental e física se enfrentam (p. 431). E nessa trajetória, Solomon descobriu o “lugar-comum” em que a doença se situa em pessoas que estão passando por ela ou que conhecem alguém próximo que esteja (p. 431), e assim encontrou na depressão uma comunidade (p. 468).

Solomon apresenta um resumo do que apreciou sobre pesquisas e políticas públicas, além dos tratamentos, medicamentos disponíveis e efeitos colaterais (pp. 432-457). A evolução no trato e a disciplina médica evoluíram significativamente, aponta, e destaca os avanços nos últimos vinte anos (p. 459) contudo, chamou-me atenção o problema que menciona sobre médicos influenciados por laboratórios farmacêuticos sob “lealdades conflitantes que distorcem o tratamento” (p. 458) o que se relaciona com a identificação do melhor tratamento possível, a forma extremamente difusa da comunidade de pesquisa, o estigma sobre os depressivos e a desigualdade na cobertura dos seguros de saúde (p. 459), fatores que, penso, potencializam o sofrimento de pacientes diante de uma doença que envolve filosoficamente o que está descrito no trecho (p. 458) desta Leitura.

09/01/2025 22h00

Imagem: Mundaréu

“Em que medida estes Estados eram, ou se tornaram, nações?”

Obra: A Sociedade Feudal. CAPITULO V. RUMO À RECONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS: AS EVOLUÇÕES NACIONAIS. V. As nacionalidades. Edições 70, Lisboa. Tradução de Emanuel Lourenço Godinho. De Marc Léopold Benjamin Bloch (France/Lyon, 1886-1944).

Eis o momento em que o grande historiador Marc Bloch fez a pergunta que eu buscava a resposta na medida em que avançava na leitura… O desmantelamento do Império Romano do Ocidente foi seguido por uma pulverização de poder em monarquias que, de certa forma, vislumbravam um reavivamento dos tempos imperiais, durante os seis séculos que se seguiram após a queda com inúmeras transformações e até um renascimento antes do renascimento após o final doo século XI, onde um reagrupamento de forças foi se desenvolvendo em meio a “densidade crescente da população” que “não tornava apenas mais fácil a manutenção da ordem”, assim como “favorecia também a renovação das cidades, do artesanato e das trocas. Graças a uma circulação monetária mais abundante e mais activa, o imposto reaparecia e, com ele, o funcionalismo assalariado e os exércitos pagos, em substituição do ineficaz regime de serviços hereditariamente contratuais”(p. 484), a denotar uma Europa medieval de crescimento econômico, com condados sendo adquiridos por reis (p. 488), adaptando-se às novas condições sociais, como fizera a destoante realeza francesa (p. 489) em relação às germânicas em um emaranhado de jogos de interesses entre duques, condes e o clero.

Afirma Marc Bloch que “não foi entre os homens mais instruídos que nasceu o sentimento nacional” (p. 496), e na aplicação de recursos comuns de expressão comuns os homens não apenas ficam mais próximos uns dos outro, mas também retroalimentam um processo que cria outras expressões aglutinando em meio a uma diversidade cultural combinado com a lealdade política, no caso, monárquica, somando-se a “contributos mais complexos: comunidade de língua, de tradição, de

recordações históricas mais ou menos bem compreendidas; sentido do destino comum imposto por certos quadros políticos, delimitados muito ao acaso, mas cada um dos quais correspondia, porém no seu conjunto, a afinidades profundas e já antigas” (p. 502).,

Tratou-se de um fenômeno deveras complexo, penso, e segue o autor a afirmar que “não foi criado pelo patriotismo” (aqui entendi que seria uma simplificação inútil esse associação para entender melhor a questão) e sim pela sociedade que “recebia de si mesma, estas realidades latentes”, aponta (p. 502).

08/01/2025 22h28

Imagem: Jornal Opção

“O socialismo, para Dostoievski, é apenas a propagação do egoísmo burguês entre os proletários.”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Ensaios de interpretação dostoievskiana. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).