30/06/2024 11h38

Imagem: DW

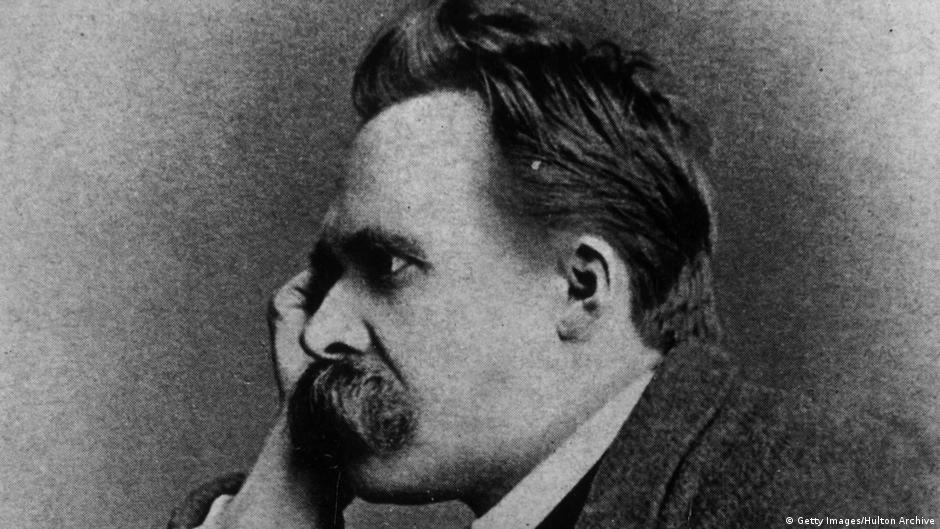

“Todas as paixões tem uma época em que são funestas, em que envilecem suas vítimas com o peso da brutalidade, e uma época posterior, muito mais tardia, em que se casam com a inteligência e se espiritualizam.”

Obra: Crepúsculo dos Ídolos. A Moral Como Manifestação Contra a Natureza. Nova Fronteira, 2017, Rio de Janeiro. Tradução de Edson Bini e Márcio Pugliesi. De Friedrich Wilhelm Nietzsche (Reino da Prússia/Röcken, 1844-1900).

Nietzsche foi um dos filósofos que marcaram um período de metanoia (entre 2000 e 2007) que passei onde percebi a necessidade e a vontade de lidar melhor com qualquer forma de brutalidade que me acometesse em torno de paixões, a começar pela religiosa. Pratiquei então uma vigilância especial que fazia sobre mim mesmo para que não me tornasse um fanático ou um apaixonado religioso que não espiritualiza, embeleza e diviniza crenças e valores (aqui tomo por empréstimo o que Nietzsche provoca na p. 40).

Tinha grande receio de me tornar um fanático de igreja. Em 2003, quando entrei no seminário, sabia que não seria pastor e isso foi dito no primeiro dia de aula; um tempo depois entendi o trabalho de seminarista como uma experiência a compor um processo de maturidade que se relacionava com meu desejo de resolver algumas questões na intimidade do meu ser sobre a fé que confessava, onde a experiência de membro de igreja, enquanto necessária como partida inicial, precisava do complemento seminarial, a contrapartida.

Em paralelo, neste mesmo ciclo de sete anos, desenlaçava-se outro processo em minha vida intelectual onde fui me esvaziando da brutalidade de paixões em termos políticos, o que, entendo, foi bem mais lento. Se em 2007 já não tinha mais qualquer traço de esperança com ideologia política, ainda não sabia bem como lidar com esse esvaziamento; a consolidação só foi concluída em 2018, ano em que passei totalmente a tratar a política na impessoalidade e como um fenômeno natural humano em torno do poder, onde cabe observar, estudar, analisar e refletir, este último não mais em termos de crenças ideológicas, como fazia até o final dos anos 1990 no desejo ilusório de transformar o mundo, e sim para condução de minha vida para tomada de decisões íntimas de negócios, pautado em proatividade, para minimizar danos que a coisa grotesca inevitavelmente provoca. Em outras palavras, tornei-me um ateu de ideologia política, liberto de suas ilusões e precavido dos riscos que o fanatismo alheio pode ocasionar.

Na metanoia 2000-2007, A Moral Como Manifestação Contra a Natureza foi um texto dificílimo de lidar. Nietzsche provoca o leitor que possa trazer na experiência de leitura a ideia clássica de que é necessário “destruir as paixões” (p. 39). Então aponta, neste contexto, a luta da Igreja primitiva contra os intelectuais em favor dos pobres de espírito pela adoção do que entente por “método da extirpação radical” mediante “castração” das paixões, o que seria um corte na raiz, um processo nocivo à vida (p. 40), defende. O Sermão da Montanha é apontado como um exemplo dessa visão radical dos primeiros cristãos em torno de castrar os indivíduos de suas paixões, no caso, em conotação sexual (Mateus 5.29). Em vez da brutalidade de extirpar as paixões, onde, aponta como outra degeneração “a incapacidade para reagir contra uma sedução” (p. 40), Nietzsche parece sugerir a espiritualização como uma forma de superar o que entende por degeneração causada pelo cristianismo; “a espiritualização da sensualidade se chama amor” e a inimizade seria outro triunfo dessa espiritualização, o que substitui a brutalidade da destruição dos inimigos; “a Igreja sempre quis o aniquilamento de seus inimigos; nós, imoralistas e anticristãos, cremos que é vantajoso que a Igreja subsista. Também, nos negócios políticos, a inimizade se tornou mais intelectual, mais prudente, mais moderna”, pois “convém ser rico em oposições” para que a alma não descanse, não encontre a paz (p. 41); aqui pensei, à época, no comodismo de se evitar o contraditório, os conflitos de entendimentos, em buscar ambientes com pacotes de crenças de perguntas e respostas que soem bem aos ouvidos, com sete passos para isso ou aquilo, como ser feliz, rico, bem-sucedido, mais próximo de Deus, mais isso ou aquilo, coisas típicas de grupos ou bolhas onde se finge algum interesse por conhecimento e debate enquanto se alienam os participantes com uma ordem ou paz que não passa de algo onde não se pode ser honesto nas expressões. Para Nietzsche, “quando se renuncia à guerra (ou seja, penso, quando se rejeita a incessante busca por superação dos dilemas da vida), se renuncia à grande vida” (p. 41).

29/06/2024 16h50

Imagem: BBC

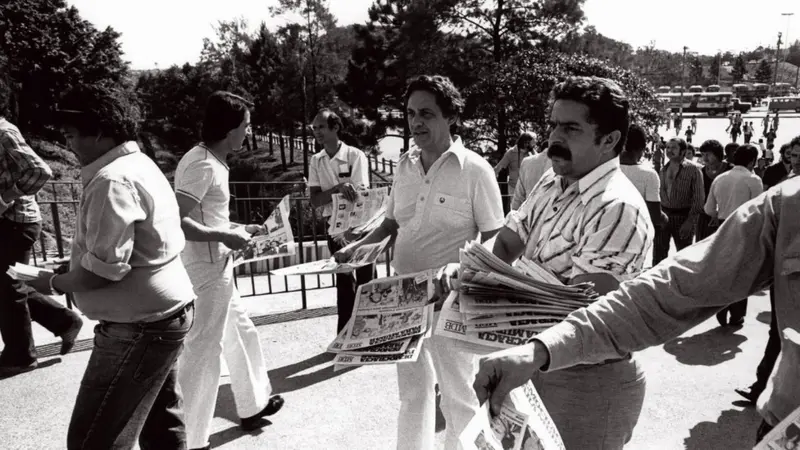

“Eu fui escoltado até um pequeno escritório esfumaçado no qual Lula estava sentado, olhando enviesado, atrás de uma escrivaninha de madeira. Vários homens corpulentos observavam ameaçadoramente em pé atrás dele, de braços cruzados. Lula me olhou de cima a baixo lentamente antes de começar a falar do que interessava.”

FHC

Obra: Lula e a política da astúcia: de metalúrgico a presidente do Brasil. 17. O PRESIDENTE, UM HOMEM QUE CUMPRE SUA PROMESSA. Expressão Popular / Fundação Perseu Abramo, 2022, São Paulo. Tradução de Lia Fortes. De John D. French.

Pelas notas bibliográficas da obra, a fala de FHC foi reproduzida de A arte da política: A história que vivi (2006).

A obra desta Leitura foi originalmente escrita em inglês sob o título Lula and His Politics of Cunning: From Metalworker to President of Brazil, pelo professor de história da Duke University.

A foto é de um a panfletagem em 1978 no ABC paulista, uma das que ZW mostrou ao apaixonado militante petista que resumia o mundo em um binarismo que demonizava FHC e tudo o que não fosse petista. Outra foi da campanha de FHC ao Senado, no mesmo ano, com o apoio de Lula, além da clássica foto durante a campanha pelas Diretas (1984) – são camaradas da esquerda – dissera ZW e completou – onde a diferença é que FHC é uma versão do mundo intelectual, um tanto afastado das raízes de Lula, que vem do empirismo ou pragmatismo sindical – falou com meu olhar ingênuo e a expressão de desconforto do rapaz, típica da que acomete fanáticos quando se deparam com fatos. FHC, o “príncipe da sociologia brasileira” (p. 41), “ex-sociólogo marxista” (p. 50), intelectual que percebeu o anacronismo das ideias que predominavam na esquerda revolucionária brasileira e assim adotou uma posição mais próxima do centro e com retoques de liberalismo econômico, enquanto Lula não dava atenção e, penso, até os dias atuais carece de um repensar em termos de política econômica onde a iniciativa privada tem um papel de grande relevância em meio a clássicas pautas sociais, algo que não o descaracterizaria (se o fizesse) como um dos maiores ícones da esquerda brasileira.

Em 1994 não entendi a dinâmica de duas forças de esquerda, ambas de berço paulista, e quando apreciei esta obra de John D. French, vieram-me recordações de outras leituras onde constatei que estava claro que Lula não se interessou pelo padrão no fazer política, adotado por lideranças partidárias socialistas e comunistas até então (1979), o que o impulsionou a organizar o PT. Assim, o capítulo 17 me fez pensar novamente no que não entendi bem em 1994 sobre os pontos comuns e as divergências entre ele e FHC, algo que comecei a amadurecer 15 anos depois.

O trecho (p. 600) desta Leitura diz respeito a FHC contando como foi seu primeiro encontro com Lula na sede do sindicato de São Bernardo quando recebeu o apoio formal para sua candidatura ao senado em 1978. FHC então passou a estar “frequentemente em contato com Lula, até panfletando com ele, enquanto participava nas discussões que levariam à fundação do PT (FHC não se filiou)” (p. 601). Os planos de Lula eram bem distintos e assim cada um seguiu seu caminho. Entre idas e vindas, confrontos eleitorais que terminaram com duas derrotas de Lula (1994 e 1998), lembrei-me também do que FHC conta em O improvável presidente do Brasil, no capítulo 11, quando Lula o procurou secretamente, dois meses após a segunda derrota. O encontro ocorreu no Palácio com a presença de Cristovam Buarque, à época da ala moderada do PT; uma conversa regada a uísque onde FHC recordou o tempo em que cedeu a sua casa de praia para Lula e família passarem as férias nos anos 1980 (p. 366) para depois conversarem sobre a crise grave que o governo passava na ocasião e, mais uma vez, lembrei-me das provocações de ZW ao petista fanático em 1994, que torcia por uma crise profunda para tomar proveito eleitoral, justamente o que FHC ponderou a Lula na expectativa de vê-lo mudar de mentalidade (pp. 366-367).

28/06/2024 23h06

Imagem: PSDB

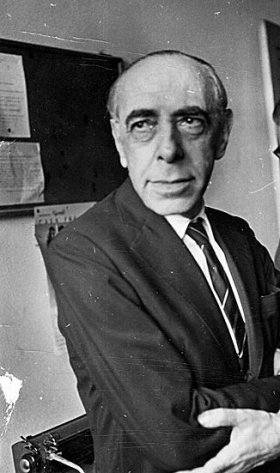

“Lula ficou perplexo com tudo isso. Continuava a desacreditar a nova moeda, apesar de todas as evidências.”

Obra: O improvável presidente do Brasil. Capítulo 9, Um presidente real. Civilização Brasileira, 2015, São Paulo. De Fernando Henrique Cardoso (Brasil/Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, 1931), com Brian Winter (EUA).

Recife, 1994, julho – Lembro-me de um colega petista que repetia a descrença de Luiz Inácio Lula da Silva (1945), discorrida no trecho (p. 303) desta Leitura. Na corrida eleitoral que dava o tom, FHC representava o Plano Real e Lula, o lado que esperava pelo fracasso. Nessa celeuma, ZW o provocava (militante do sindicato dos bancários), ao perguntá-lo se Lula dependia tão-somente da volta do martírio inflacionista sobre a população de baixa renda, o que favorecia as elites, incluindo os patrões banqueiros dos quais tanto afirmava combater, com um retorno da degeneração monetária de dois e até três dígitos, o que naquela altura do pleito, com FHC a liderar em larga vantagem, parecia ser mesmo a única coisa que restava aos petistas que respondiam por um mantra que o Real não passava de uma ilusão eleitoreira.

Os dados macroeconômicos um ano após as eleições persistiam em revelar o contrário: o modelo de estabilização pelo tripé macro se mostrava consistente. O Plano Real foi uma combinação de tecnicidade fiscal, controle das bases monetárias e senso de oportunidade; o país estava aos pedaços com o histórico de planos que fracassaram e o primeiro presidente eleito nas urnas fora marcado com um impeachment. Quando Itamar Franco (1930-2011) assumiu, as ideias em torno do Plano Real encontraram um ambiente menos hostil, embora a descrença sobre qualquer coisa fosse predominante.

Dizem que Lula e FHC sempre foram chegados e essa história me faz lembrar novamente de ZW que gostava de trazer fotocópias de cliques dos dois juntos em manifestações dos anos 1970 e 1980… O petista ficava irado ao vê-las, pois em seu mundo prevalecia o binarismo de culto a Lula e ódio a FHC, e aquelas imagens, onde pareciam dois amigos que fingiam antagonismos, eram inconcebíveis; o rapaz ficava transtornado.

Da Unidade Real de Valor (URV) à nova moeda, a convergência se deu naquele julho tão empolgante… Na corrida ao Palácio ZW falava em “teatro das tesouras” e eu nada entendia, enquanto o colega petista parecia ansioso por algum sinal de volta da hiperinflação.

– Essa marvada tem que voltar e desgraçar os pobres pro teu Lulinha ganhar né bichin? – ZW em seu jeito brejeiro não perdoava o fanatismo do petista. Fato é que a nova moeda fazia sucesso em minhas linhas de programação, cheias de referências à URV; pela primeira vez os relatórios geravam valores mais na casa das dezenas e centenas e não em milhões. Era o fim dos “milionários” que tentavam comprar o básico e padeciam com escassez em uma falta de perspectiva que assombrava a todos, exceto as elites, claro, que enriqueciam ainda mais no overnight. O Real chegou, entristeceu quem tinha muito dinheiro para viver de renda no curtíssimo prazo (conheci um sujeito de classe B que confessou ter saudades desses tempos), os índices caíram bruscamente, não havia mais a necessidade de gatilhos para quase tudo e a UFIR começava a fazer parte do passado. ZW não cessava de atiçar o colega bancário lulista-apaixonado, ainda esperançoso com um possível desastre no Plano Real, enquanto a seleção canarinha avançava na Copa dos EUA e quando aconteceu o tetra junto com a inflação de 2% (para quem vivia na casa dos dois ou três dígitos era um alívio imenso), houve uma empolgação na psicologia coletiva que dava a impressão de que o país estava saindo do inferno que perpetuava os anos 1980.

Nos meses seguintes do Real já eram visíveis certas mudanças em hábitos de consumo; não havia mais necessidade da correria ao supermercado para fazer a feira, que normalmente era do mês, para aproveitar ao máximo o salário antes que fosse engolido pela inflação galopante. O desabastecimento já não era mais destaque em jornais como ocorria nos tempos de Sarney e da Sunab, nem nos planos mirabolantes de Fernando Collor (1949), tendo o confisco das poupanças e aplicações provocado um trauma que ampliava o escopo de descrédito generalizado. A expectativa de maiores prazos de negociação em moeda corrente – da cadeia de produção à ponta de consumo – era algo impossível nos tempos do dragão inflacionário e com os sinais indicando estabilidade da moeda, os crediários se tornaram mais frequentes. Vendas parceladas no cartão de crédito começavam lentamente a fazer parte do cotidiano de lojistas e consumidores. Lembro-me de professores a pontuarem que o perfil para compras de eletrodomésticos começava a envolver a classe C. Pensei no fim da reserva de mercado de informática, bizarrice dos militares protecionistas que se juntou ao legado inflacionário que deixaram. A revogação da reserva, ocorrida nos tempos de Collor, possibilitou acessibilidade a microcomputadores com componentes importados, fenômeno ampliado com o Real em um tempo de dólar americano sob câmbio fixo bancado pelo programa de privatizações que, em meio a um modelo questionável, concorreu positivamente com a ampliação da oferta da telefonia móvel celular. Lembro-me que em 1995 a internet começava a ser disseminada, ainda restrita a cientistas e programadores, mas se tornaria um dos principais assuntos do ano seguinte.

Enfim, entre 1994 e 1996 o Brasil passou por profundas transformações e em meu jeito de ver o mundo ocorria algo similar; nesse mesmo período vi crenças socialistas darem os últimos suspiros em meus pensamentos.

27/06/2024 20h48

Imagem: BR

“[246] Ao analisarmos a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva; em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No fundo, nada tem de real; ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que “alguém parece ser: nome, título, ocupação, isto ou aquilo”.

Obra : O eu e o inconsciente. Parte I: Efeitos do inconsciente sobre a consciência. III. A persona como segmento da psique coletiva. Vozes, 2014, Petrópolis. Tradução de Dora Ferreira da Silva. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).

Jung define persona como “o segmento arbitrário da psique”, uma máscara no desempenho de um papel (p. 46). O tema é tentador para ilustrar casos de quem é mestre na arte da falsidade, da dissimulação, da capacidade de parecer o que verdadeiramente não é, com grande poder de convencimento, e ferramentas não faltam para tal empreitada, para isso basta observar as redes sociais, ambiente onde o conceito de persona pode ser muito bem compreendido quando se comparam narrativas fantasiosas de quem se auto promove, com os bastidores da dura realidade que pode ser conhecida apenas por quem convive na intimidade. Nada consegue hoje ser mais enganoso do que a vida que é contada em redes sociais.

Penso ser o tipo do assunto que prefiro abordar na primeira pessoa. A realidade da persona se impõe socialmente, embora possa cogitar que, se em um determinado papel que promovo seria possível ser autêntico, sempre me flagro na pergunta sobre o que estou a fazer, em um espaço comum, se estou voltado mais para satisfazer expectativas de quem me observa, onde a autenticidade pode ser uma opção, o que me torna devotado em certo sentido ao coletivo, e o quanto do meu ser indivíduo importa e se expressa nesse processo tão delicado, isso posto ao pensar que, para Jung, seria um erro se eu considerasse minha persona, “in toto, como algo ‘individual'”, pois ela “é uma simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando, na realidade, não passa de um papel, no qual fala a psique coletiva” (p. 46).

Então, a refletir sobre a concepção de Jung, minha persona seria mais um produto da força do coletivo a desencadear reações de meu inconsciente, e menos de minha individualidade que, de certa forma, está presente de forma sutil, indireta, suave, para não contrariar a força do arranjo coletivo que me seria imposta socialmente. Talvez, especulo, o desapego que tenho por uma vida social mais próxima do que muitos entendem como “normal”, passe por um fenômeno inconsciente de minha incapacidade de lidar com o que entendo ser uma crise ética da “persona” definida por Jung. É como se me olhasse no espelho e relutasse em me produzir em prol do que os outros vão pensar, quando prefiro ficar de forma mais natural. Uma coisa ficou evidente nesta Leitura; Jung me provocou a pensar sobre o quanto estou disposto a conhecer a mim mesmo, com rugas de verdades nuas a cruas que normalmente sou tentado a esconder na “maquiagem social”.

26/06/2024 21h00

Imagem: flickr

“No Evangelho não se encontra uma indicação, uma linha sequer a respeito da organização política e econômica, da moral exterior, do direito civil e penal, como se encontram com abundância na Torah, no Corão ou nas Escrituras hindus.”

Obra: O Jardim das Aflições. De Epicuro à ressureição de César: ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Capítulo 8. A Revolução Gnóstica. §25 Leviatã e Beemot. Vide Editorial, 2015, Campinas. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Olavo de Carvalho foi o primeiro filósofo que me ajudou a pensar de forma mais realista sobre esta questão.

Recordo-me que lá pelos idos de 2004, mesmo não me enxergando mais como progressista, indo em direção ao que descobriria em 2007 em termos de consolidação de pensamentos (econômicos, sociais, políticos e teológicos), não conseguia identificar a distância oceânica do Evangelho ao que se apresentava como arranjos para ordem de poder político, sejam do lado católico ou do protestante, para versar sobre o que desenvolve no contexto de sua afirmação de uma religião, cujas raízes voltava as costas para o mundo terreno, e que passou por adaptações com vistas a transformá-la “em uma força organizadora da Cidade Terrestre”, um processo que se deu em “tremendas disputas dialéticas, por obra de teólogos e dos concílios” (p. 254). Aponta a instituição do celibato clerical, que não fora pleno antes de dez séculos de discussões, para uma Igreja cujo primeiro papa, Pedro (conforme a tradição), que fora um homem casado para em seguida, comparar as variações litúrgicas na fé (católica) com a “fluidez uniforme” das cerimônias judaicas, bem como a constância do rito islâmico e a “imobilidade multimilenar do complexo sistema ritual hindu” (p. 255).

Olavo de Carvalho entende que o cristianismo se mostra em “profunda inadaptação” à “missão reguladora e civilizatória de que foi incumbido pelo desenrolar dos fatos” e isso refletiu em um fracasso recorrente em tentativas de erguer um império cristão, o que só ocorreu, em um sentido mundial, aponta, no reinado de Carlos Magno (742-814). Então vem uma curiosa análise de Olavo de Carvalho sobre um desdobramento do que concebeu como o fracasso da ideia do império cristão: “a transformação do papado num poder temporal concorrente, com todo o seu cortejo de consequências nefastas” (p. 255), e cita a “mundanização do culto”, o “rebaixamento da moral cristã a um receituário de exterioridades tão opressivo e falso quanto o moralismo estatal romano”, a “cristalização progressiva da doutrina num formalismo lógico-jurídico deprimente” e a “politização completa da religião” que foi de um “conservadorismo monárquico” até o seu contrário, em um “ativismo republicano, liberal e socialista” (p. 256).

Olavo de Carvalho discorre sobre o que entende como o espírito romano a rondar o mundo e afetar a Igreja mediante um componente do culto estatal greco-romano: o espírito da religião cósmica em duas vias, sendo a primeira de ordem política, histórica e jurídica, que se infiltrou na hierarquia clerical, e a segunda, de ordem gnóstica, justamente os dois inimigos da fé cristã em seu nascedouro; “a aliança da religião estatal e religião cósmica opõe-se à aliança de Deus e do homem”, afirma para então apontar a khien (dimensão sociocósmica) com pretensões de subjugar a khouen (dimensão espiritual e metafísica).

25/06/2024 00h01

Imagem: Site oficial do autor

“Se você não pode levar paz para sua casa, como ousa tentar governar uma cidade?”

Obra: 12 Regras Para a Vida: Um Antídoto Para o Caos. Regra 6. Alta Books, 2018, Rio de Janeiro. Tradução de Alberto Gassul. De Jordan Bernt Peterson (Canadá/Alberta/Edmonton, 1962).

A Regra 6 de Peterson – por pastor Abdoral

– É sério isso?! Não consegues organizar as tuas empresas e ainda desejas governar a cidade?

Tirando os cantantes da natureza, não gosto de receber visita, mas abri uma exceção ao meu amigo de infância, e do alto da montanha confessou o que dissera a um cliente debutante na política: parafraseou a regra 6 do psicólogo Jordan Peterson, um camarada por demais inconveniente em uma das mecas do politicamente correto no mundo.

A belíssima paráfrase foi devidamente acompanhada de um bem recomendado aviso prévio (se bem que o cliente, irado, de toda forma o teria demitido).

A sexta regra de Peterson me faz pensar no que dissera a um sujeito quando comentou sobre um “desejo no coração” de cuidar do ministério de música de uma badalada igreja, enquanto inaugurava o segundo casamento, com uma colega de trabalho que era a amante quando estava no primeiro: 1 Timóteo 3:5.

Após vê-lo abrir as Escrituras Sagradas, saiu emudecido de minha caverna para nunca mais dar o ar da graça.

Era uma vez um jovem de meia idade que morava com os pais, adorava vestir camisa do “Che” e lacrava nas redes sociais indignado com as injustiças do mundo. O visitante insistente queria “discutir ideias” para melhorar o mundo e, à semelhança do empresário “gestor tabajara” que detestava e por isso sabotava a contabilidade da própria empresa, também entrou na política, então, pediu-me algo que detesto fazer: dar conselho.

– Para melhorar o mundo não é necessário adotar esse plano mirabolante de ser vereador, querido, em seu caso há algo mais simples e eficaz: que tal começar pela arrumação de seu quarto, uma coisa simples que sua mãe lhe pede todos os dias e não consegues fazer?

A regra 6 de Peterson parece ter relativa eficiência para fazer com que visitantes indesejados deixem a minha caverna para nunca mais tornarem.

24/06/2024 13h09

Imagem: National Park Service

“‘The fact of the matter is’, Rustin recalled ‘, when I got to Montgomery, Dr. King had very limited notions about how a nonviolente protest should be carried out’.”

Obra: Lost Prophet: The Life and Times of Bayard Rustin. Chapter Eleven. “No Force on Earth Can Stio This Moviment” 1595-1957. Free Press, 2010, New York. eBook Kindle. De John D’Emilio (EUA/Nova York, 1948).

Esta obra do professor emérito da University of Illinois Chicago (UIC), nas áreas de história e estudos de gênero, ajudou-me a entender melhor o legado de Bayard Rustin no movimento da não-violência que marcou a política do Dr. Martin Luther King Jr. (1929-1968).

Indica o ativista negro e gay que, ao chegar em Montgomery, “o Dr. King tinha noções muito limitadas sobre como realizar um protesto não violento” (p. 230), a sugerir que o peso de sua contribuição na vida ideológica do pastor batista, vencedor do Nobel da Paz de 1964, pode ter sido muito maior do que eu estimava.

Dr. King foi, à mon avis, o maior líder religioso que o protestantismo produziu no século XX, um gigante defensor da liberdade que conseguiu ultrapassar barreiras religiosas para promover o combate ao racismo nos EUA, mas, nessa percepção, muitas vezes, flagro-me na forma romântica de conceber grandes lideranças no que chamo de “ilusório centro da autoridade das ideias”, como se, unicamente, fossem mentoras intelectuais das obras pelas quais se tornaram conhecidas, enquanto ofusco possíveis relevâncias dos que participaram na produção e execução das ideias, sem dar-lhes o merecido reconhecimento.

O dr. King não estava preparado para o trabalho (operacional), tática e estrategicamente, de implantar um movimento de não-violência, foi o que entendi da leitura no contexto deste capítulo. E entre conhecer e admirar a filosofia de Gandhi e tornar viável sua execução em um determinado movimento social, a diferença é enorme. Aparentemente, o ativista Rustin, pela expertise, foi quem deu ao dr. King certas lições para tornar a não-violência exequível no movimento de resistência.

Contraria-se nesta obra até a versão de que o conhecimento sobre a não-violência, que o dr. King teria recebido durante a formação superior (inclusive é indicada na autobiografia), foi “enganosa” (“hoax”, p. 230), em referência ao consultor de direitos civis Glenn Smiley (1910-1993) que teria confirmado, ao chegar uma semana depois da passagem de Rustin em Montgomery, que o dr. King “nada sabia” sobre a não-violência na filosofia de Gandhi.

23/06/2024 11h36

Imagem: poets.org

“La rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro, se non perchè il presente, qual ch’egli sia, non può esser poetico. […]”

Obra: Zibaldone di pensieri. Recanati. 14. Dic. Domenica. 1828.. V. p. seg. e p.4471. Edizione di riferimento: in Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, Le Monnier, Firenze 1921. De Giacomo Leopardi (Italia/Recanati, 1798-1837).

Leopardi, caríssimo à cultura literária italiana.

Esta experiência de leitura se deu através da edição de Una Parola al giorno do último dia 15 (no meu e-mail literário costuma chegar no dia seguinte). A publicação italiana foi a inspiração em janeiro de 2022, inclusive, para a criação deste espaço no Blog, que é uma atividade terapêutica de escrita que encontrei junto à minha vida de leitor.

Na edição de Una Parola al giono são citadas duas passagens do diário do grande poeta: em 28/11/1821 (p. 1239) e 14/12/1828 (pp. 2983-2984):

“[…] il poetico in uno in altro modo, si trova sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago… le parole notte, notturno ecc., le descrizioni della notte ecc. sono poeticissime, poiché la notte, confondendo gli oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, indistinta, incompleta, sia di essa che di quanto ella contiene.“

No comentário da edição se afirma que é “difícil escrever algo tão belo, verdadeiro e perfeito a propósito da noite como o que o poeta escreveu em seu diário pessoal“.

Uma leitura ao dia é um tipo de exercício pelas recordações sendo também uma porta de entrada para o que Leopardi afirma no trecho (p. 2983) desta Leitura, acerca das lembranças serem essenciais ao sentimento poético quando recordo experiências, faço comparações com releituras, o que depende de revisitações das obras apreciadas; muitas vezes retorno a anotações e destaques que fiz há 20, 30 anos, além de realizar mergulhos na memória para tentar resgatar alguma imagem ou recordação de fatos relacionados a alguma experiência literária dos 1980. Fico empolgado por realizar encontros com um eu de determinada época e perceber relativamente o quanto mudei de pensamento. Revela-se assim um processo que envolve razão, pela reflexão, e sensibilidade, por não apenas tentar extrair lições de meus erros, mas também a apreciar melhor um eu de determinado instante, mesmo que me faça rir ou lamentar por equívocos que os tenha identificado, o que me remete ao sentimento poético.

22/06/2024 13h31

Imagem: Casa Fernando Pessoa

“Triste de quem é feliz!

Vive porque a vida dura.

Nada na alma lhe diz

Mas que a lição da raiz –

Ter por vida a sepultura.“

Obra: Mensagem. 3a. Parte. O encoberto. I. Os símbolos. Segundo / O quinto império. Martin Claret, 2005, São Paulo. De Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935).

Pax in excelsis – por pastor Abdoral

O temor à morte na alma fenece,

Quando do efêmero sem ternura,

No tremor que a fé emudece,

Nasce a desilusão em desventura.

Finda-se na brevidade

O tempo que a felicidade dura,

E do clamor ao pó da idade,

A vaidade jaz na sepultura.

Na finitude das aflições,

Importam-me as dores que passei,

Quando no mundo venci tribulações

Na fé em Cristo que me guardei?

21/06/2024 20h33

Imagem: Jornal Opção

“Descobriram-se várias “renascenças” durante a chamada “Idade Média”, das quais a “grande” Renascença dos séculos XV e XVI é apenas a continuação: a renascença carolíngia do século IX, a renascença “franciscana” dos séculos XII e XIII, a renascença escolástica ou francesa do século XIII, e ainda outra francesa, a dos nominalistas do século XIV.”

Obra: História da Literatura Ocidental. Volume I. Capítulo I. A Fundação da Europa. Senado Federal, 2008, Brasília. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

História da Literatura Ocidental é um monumento à intelectualidade.

Quando o termo intelectual é mencionado, não raramente, penso no austríaco judeu poliglota Otto Karpfen que mudou de nome quando veio para o Brasil fugindo do nazismo, logo aprendeu a dominar a língua portuguesa e incluiu o “Maria” em referência à sua conversão para a fé católica.

Sobre o trecho (p. 153) desta Leitura, fez-me pensar no que percebi durante as viagens que realizei a França, Itália e Espanha, assim como ao apreciar textos de Umberto Eco, Alessandro Barbero e Sylvain Gouguenheim envolvendo a precariedade do conceito de “idade das trevas”, que me foi passado durante os tempos do ensino médio e da faculdade. A continuidade apontada por Carpeaux ficou evidente quando estive em Assisi (2008); Francesco foi um um renascimento dois séculos antes do renascimento convencionado. A mesma coisa senti quando da caminhada até a Notre-Dame, passei pela Equestrian Statue of Charlemagne (em 2020 e 2022) e pensei na vastidão histórica do período carolíngio, assim como na União Europeia.

Pensei também na sofisticação da Suma Teológica; um renascimento da filosofia no ambiente da fé no século XIII. Na travessia de trem Milão-Paris-Barcelona, os campos me fizeram pensar no forte crescimento econômico falado em uma lição [240] do professor Barbero, depois do primeiro milênio até o século XIV, quando fenômenos climáticos e as ondas de peste abalaram as economias; foram tragédias seguidas por ciclos de inovação e forte recuperação econômica na medida em que se aproximava da renascença propriamente dita, marcado por grandes empreendimentos náuticos. Pensei então que tais “renascenças” fazem mesmo ficar sem sentido o termo “Idade Média”, quando usado de forma isolada e, muitas vezes, depreciada.

Quando Carpeaux afirma que “a queda do Império romano não teve as conseqüências definitivas que se lhe atribuíam antigamente” e “as instituições romanas sobreviveram em grande parte à catástrofe, e que a vida administrativa, econômica, social e intelectual dos primeiros séculos ‘medievais’, até, mais ou menos, a época carolíngia, não diferia essencialmente da vida nos últimos séculos da Antiguidade” (p. 154), lembrei-me do que a guia italiana falou quando visitei os Musei Vaticani (2019), acerca da perenidade da cultura romana ao longo da história.

O que é chamado de “Idade Média” foi um período longuíssimo, a considerar o fim do Império Romano do Ocidente e a Idade dita “Moderna”, de altos e baixos, avanços e retrocessos, de prosperidades e crises; ao olhar para sua complexidade, sendo assim, a única coisa que pode ser resumida às ideias de “ignorância e crendices” é a caricatura que fizeram dela nos tempos de minha juventude escolar.

240. 02/10/2022 00h30

20/06/2024 20h54

Imagem: The New York Public Library

27

Then out spake brave Horatius,

The Captain of the gate:

“To every man upon this earth

Death cometh soon or late.

And how can man die better

Than facing fearful odds,

For the ashes of his fathers

And the temples of his Gods,

Obra: Lays of Ancient Rome. HORATIUS. A LAY MACE ABOUT THE YEAR OF THE CITY. CCCLX. LONGMAN, BROWN, GREEN, AND LONGMANS, 1846, London. De Thomas Babington Macaulay (England/London, 1800-1859)

Belo estilo de balada à moda inglesa adaptada para a poesia épica.

Coleção de poemas de Thomas Babington Macaulay na temática da Roma antiga. No filme Oblivium (2013) são recitados versos (p. 58) de Horácio, poema sobre feitos heroicos de Públio Horácio e seus dois companheiros, Espúrio Lárcio e Tito Hermínio, quando defenderam a cidade da invasão do exército etrusco, na ponta Sublícia, acesso único na travessia do rio Tibre. Há variações ou narrativas diversas, mas o poema versa sobre os três destemidos que se entregaram à morte para evitar que a tropa inimiga atravessasse a ponte e saqueasse a cidade.

Como pode o homem ter melhor morte ao enfrentar terríveis dificuldades, pelas cinzas de seus pais e pelos templos de seus deuses…

No longo prefácio, Macaulay aponta que “a história inicial de Roma é de fato muito mais poética do que qualquer outra coisa” (p. 5). De outras leituras que realizei, de Indro Montanelli a Theodor Mommsen, apreciei acerca de uma sociedade militarizada, devotada ao espaço vital, que se consolidou pela expansão territorial, de batalhas, invasões, neste sentido foi brutal, utilitarista, até alcançar o auge imperial, porém, ao mesmo tempo, desde seus primórdios foi poética, dramática, muito religiosa, sincrética, supersticiosa, enfim a Roma antiga foi um caldeirão onde a vida e a morte se digladiavam em uma arena.

19/06/2024 22h32

Imagem: Voltaire Fundation

“Ah, como é triste ter tantas idéias e nada saber ao certo sobre a natureza dessas idéias!”

Obra: Dicionário Filosófico. Capítulo 68. Ideía. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De François-Marie Arouet (France/Paris, 1694-1778), pseudônimo Voltaire.

Recife, 2002, setembro – Quando finalizava a leitura desta edição, corria a eleição presidencial e fui convidado para assistir a uma palestra da ala jovem de um partido que tinha o apelo “liberal” no nome. Uma militância empolgada defendia a importância da iniciativa privada e a privatização como forma de combater problemas relacionados com o que economistas chamam de “alocação indevida de recursos”.

À época, de viés liberal econômico, saí daquele evento frustrado; esperava ouvir reflexões sobre alternativas genuinamente liberais ao modelo deplorável de privatização adotado por FHC, assim como acerca do capitalismo de laços e suas relações históricas com o clientelismo e a corrupção entre empresários apadrinhados por caciques de partidos. Dou um desconto aquele meu eu de 22 anos atrás, ingênuo na ideia que tinha sobre a política ao dar atenção a um partido de direita. Aqueles jovens vendiam apenas ilusão, o que me faz pensar no que Voltaire chama de “imagem” (p. 280) reproduzida mediante ideias, penso, quando desprovida da depuração que vem da reflexão entre o que se apresenta de forma abstrata-propositiva na teoria e no discurso corporativo, e os fatos ou as consequências que devem ser avaliadas pela análise da realidade.

Talvez alguns mais tarimbados naquele besteirol, que normalmente consegue atrair multidões de ingênuos, trataram o tema da privatização daquela forma tão simplória (para não dizer infantil), como parte fundamental de um trabalho de atrair incautos, cuja superficialidade em torno de um tema complexo é estratégica para o angariamento. A mesma coisa aconteceu quando me aproximei de influenciadores de esquerda; pensei em meu eu até meados dos anos 1990, simpático a pautas progressistas com ideias de “justiça social”, “igualdade”, “distribuição de renda”, entre outras, que não passavam de imagens que trazia dentro de si conforme crenças que tinha cujo escopo ideológico termina personalizado em determinado esquema centralizado, personificado, em um líder que faz o papel de ente manipulador para canalizar a energia de tais convicções, não raramente imaturas, confundidas com entendimento da realidade, tudo conduzido por interesses que desconhecia totalmente. Vou a um estágio mais abobalhado; penso em senhores na defesa do comunismo de forma romântica (até hoje de vez em quando percebo alguns, sobretudo entre artistas), de maneira que se ignora totalmente a realidade cruel em crimes hediondos que são característicos de regimes autoritários. Paz, harmonia, justiça e outros bens por eles apregoados, como intrínsecos ao comunismo, não passam de imagens de um roteiro romanceado e alienante de um mundo que só existe em suas mentes.

18/06/2024 19h37

Imagem: Senado

“Se cada nação considerasse seu mercado interno patrimônio nacional, extinguir-se-ia o comércio internacional”.

Obra: A Constituição Contra o Brasil. Ensaios de Roberto Campos sobre a constituinte e a Constituição de 1988. O ‘besteirol’ constituinte I. LVM, 2018, São Paulo. De Roberto de Oliveira Campos (Brasil/Mato Grosso/Cuiabá, 1917-2001), organizado por Paulo Roberto de Almeida.

Recife, 1996, setembro – Em uma bela noite ZW trouxera uma de suas pérolas um tanto perturbadoras, pelo menos para os professores que gostavam de passar textos da Maria da Conceição Tavares e vídeos da Marilena Chaui para servirem de base ao que seria cobrado em avaliações: O ‘besteirol’ constituinte I, um artigo de abril/1987, que me fizera rir face ao estilo espirituoso de Bob Fields, eis o carinhoso nome que escutava com frequência em menção ao liberal mais “amado” do Brasil (principalmente por jornalistas e professores nem um pouco imparciais). Este artigo marca um período em que eu estava consolidando uma mudança de mentalidade para um viés liberal, sem deixar de lado a crença na “socialdemocracia”.

Campos não poupa o que estava em debate na Subcomissão de Ciência e Tecnologia em 1987 e que hoje, idêntico até a expressão “bem-estar da população”, é o artigo 219 da Constituição de 1988:

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. [239]

O meu eu progressista no início de 1994 concordava 100% com este artigo enquanto o meu eu no segundo semestre de 1996 discordava integralmente. Acredito que foram influências e leituras paralelas em meio a carga de conteúdo desenvolvimentista que recebia; em dois anos vi o meu viés socialista à moda antiga sucumbir enquanto continuava esperançoso no estado de bem estar social combinado com economia mais aberta. Pensei no argumento de Campos sobre a abertura de mercado enriquecer, mediante leituras que realizei na biblioteca que detonaram minhas crenças no planejamento central. Entendia bem que o Brasil ganharia muito mais “angariando fatias do grande mercado externo do que ‘reservando’ seu modesto mercado interno” (p. 143). Não se tratava de uma coisa distante da percepção de minha realidade, pois pensei quando era adolescente, no final dos anos 1980, tinha sofrido para ter um computador melhor para programar, algo que só foi possível quando caducou a medonha reserva de mercado (instituída pelo arcaico regime militar) para proteger empregos da indústria nacional, um seríssimo problema dentro dessa mesma ótica retrógrada de ver o mercado como “patrimônio nacional” que deve ser “incentivado”. Campos menciona a essência do artigo de tratar o mercado como algo ordenado ao sentido que é dado no artigo, quando na verdade o mercado é “secular”, “impessoal”, com milhões de agentes a tomarem decisões, sendo ordenado pela lei de oferta e procura. Campos cita o congelamento de preços do ‘Plano Cruzado’ (p. 144), um exemplo de como a tentativa de ordenar o mercado através da intervenção estatal acaba em desastre, algo também familiar, do meu cotidiano, pois me fez pensar no motivo que me levou à graduação em economia, em vez de contabilidade (que seria o óbvio): eu queria entender porque o controle de preços não funcionou e provocou mais inflação e desabastecimento. Em suma, o que Campos aponta neste artigo é algo que entendia dentro de meu contexto e não apenas por abstrações derivadas de leituras marginais ao que era ensinado em sala de aula.

Foi através de artigos do senhor Campos que tomei conhecimento da existência de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, assim como da apresentação de conhecimentos básicos os quais iria me aprofundar 12 anos depois, quando pude estudar a Escola Austríaca, algo que só foi viável quando me distanciei do chamado “ambiente acadêmico”.

239. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

17/06/2024 00h01

Imagem: Luciana Amorim

“[…] tale eloquenza è assolutamente necessaria a tutti, poiché non solo gli uomini, ma anche le donne e i bambini tendono ad essa, per quanto la natura lo permette loro.”

Obra: De Vulgari Eloquentia. Edizione di riferimento per il testo latino originale: De Vulgari Eloquentia a cura di Aristide Marigo. Le Monnier, 1948, Firenze. Edizione di riferimento per la traduzione: Opere minori di Dante Alighieri, vol. II, UTET, 1986. Torino. De Dante Alighieri (Repubblica di Firenze/Firenze, 1265-1321).

Firenze, 2018, dezembro – Em espanhol a guia italiana falava ao grupo da excursão sobre a grandeza de Dante Alighieri e enquanto caminhava, pensava na estátua tão concorrida entre turistas para as poses e fotos. Pensei em como o considerado “pai da língua italiana” saiu daquela cidade como criminoso; fora condenado ao exílio em um julgamento político, acusado de “baratteria”. O poeta de meia idade teria se aproveitado do mandato político para obter vantagem em benefício próprio, mas é possível que tenha sido vítima de um juízo parcial ou de uma armação. Mais adiante, enquanto contemplava o que sobrara da casa do grande poeta, pensei em como muitas vezes os que saem humilhados costumam ecoar na história e se tornam ícones; grandes obras, muitas vezes, independem de reconhecimento no tempo em que são realizadas.

Firenze, 2019, dezembro – Torno a Florença e no Palazzo Vecchio vejo versos do poeta. Pensei em como foi ousado em fazer uso da língua vulgar da Itália, em meio a variações, para produzir uma das obras mais importantes de todos os tempos, A Divina Comédia. Aproximei-me de um pequeno grupo onde um rapaz, aparentemente nativo, explicava alguns versos da obra e pensei se, enquanto elaborava os cânticos, passava na mente de Dante a grandiosidade do que estava construindo.

Vitória de Santo Antão, junho, 2024 – A apreciar De Vulgari Eloquentia, em edição bilíngue (com uma tradução em italiano), obra escrita em latim, produzida antes de A Divina Comédia, um pouco após ser expulso de Florença para o exílio (Libro Primo, VI), provavelmente entre 1303 e 1305. No trecho (Libro Primo. I) desta Leitura, Dante parece envolvido em mostrar a evolução e o valor das línguas vulgares em um tempo em que o latim era a língua da intelectualidade ou da hegemonia cultural. Conspícuo em indicar que a eloquência vulgar, ou seja, a língua falada pelas pessoas comuns destinada a questões mais relevantes, é “absolutamente necessária para todos, não só aos homens, mas às mulheres e às crianças que também tendem a isso, na medida em que a natureza os permite”. Escutei do professor Alessandro Barbero sobre o quanto Dante foi um homem de seu tempo, mas aqui parece dar um salto ao ponderar todos em uma sociedade muito pautada no ser humano masculino em relação ao acesso para o conhecimento.

Dante parece perceber que está em um pioneirismo quando abre o texto a reconhecer não ter conhecimento se alguém antes tenha abordado “o problema da eloquência vulgar”. Assim sinaliza seu interesse maior pelo “vulgar” do cotidiano e não na língua da elite intelectual. Desta forma então o vejo como um “subversivo” que almeja promover entre as pessoas simples, o conhecimento mais sofisticado restrito aos privilegiados; Dante Alighieri, penso, foi um ícone da contracultura pelo popular, no caso, a língua italiana, e para isso trabalha neste ensaio sobre a importância da evolução de línguas que são faladas pelos mais simples no contexto europeu à margem do glamour até então dado ao latim.

16/06/2024 13h54

Imagem: Centro Celso Furtado

“O que nos interessa assinalar, porém, é o fato de que essa reduzida atividade industrial, juntamente com o setor agrícola de subsistência, eram insuficientes para dar à atividade interna um dinamismo próprio.”

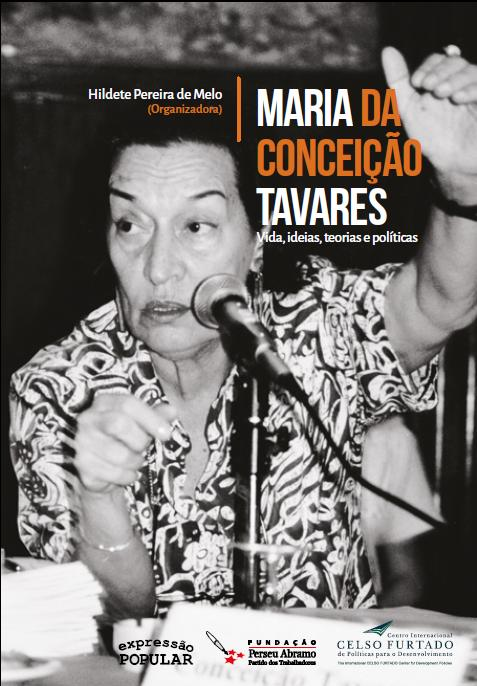

Obra: O processo de substituição de importações como modelo de desenvolvimento na América Latina. Em Desenvolvimento e igualdade: homenagem aos 80 anos de Maria da Conceição Tavares. IPEA, 2010, Rio de Janeiro. De Maria da Conceição de Almeida Tavares (Portugal/Anadia, 1930-2024).

O falecimento da renomada professora Maria da Conceição Tavares, no último dia 8, fez-me pensar em meados dos anos 1990. Esta obra contêm uma interessante entrevista da professora onde ela fala um pouco sobre sua história de vida e militância política.

Ela foi minha primeira influenciadora em economia e até hoje, sendo austrolibertário, considero importante conhecer seu pensamento para entender o peso do jeito progressista de pensar sobre política econômica no Brasil e na América Latina; em outras palavras, quem quiser entender melhor certos valores essenciais que caracterizam os frutos do progressismo, encarnados em desenvolvimentistas de hoje – e o momento é oportuno pois essa linha de pensamento, mais acentuada, pauta o atual governo federal – precisa então, impreterivelmente, ler bem os textos da professora.

O processo de substituição de importações como modelo de desenvolvimento na América Latina é um exemplo, por ser um clássico do pensamento econômico que, entendo, todo graduando em economia deve estudá-lo, independente de concepções ideológicas. E o que expresso aqui não tem conotação de elogio ou desprezo; apenas indico que não é possível, para os que discordam de uma forma de pensamento, apresentar contestações bem fundamentadas sem o embasamento da razão, o que carece diretamente do conhecimento relativamente profundo do objeto criticado, e isso significa ir até as fontes primárias, os autores da escola, e não apenas se pautar em comentários de pensadores da escola que se tem em apreço. Por isso, dou maior importância a ler Marx, em vez de ler austríacos a falar sobre Marx, e da mesma forma, dou mais relevância à leitura de textos de genuínos autores do desenvolvimentismo brasileiro, a ter que me pautar mais em críticas de liberais ou libertários, embora sejam importantes no processo dialético.

Quando preciso entender melhor uma coisa do mundo político, evito fazer parte de grupinhos de partidários disso ou daquilo, porque nesses ambientes apologéticos, repletos de pessoas com muitas “convicções”, posso atrasar ou até mesmo travar minha livre reflexão ou comprometer por completo o que vejo em Nietzsche como fonte de inspiração para me consumir em minha própria chama pois, como desejaria me renovar sem primeiro me reduzir a cinzas? [238] Ser herege de mim mesmo para evitar a transformação do esforço pela ciência (econômica) em paixão ideológica, algo muitas vezes pior que o mais nefasto fanatismo religioso, pois pode manipular sociedades inteiras com uma sofisticada camuflagem de “científico”, levando-as à pobreza.

Quanto ao trecho desta Leitura, complementa a professora, no contexto latino-americano, que “o crescimento econômico ficava basicamente atrelado ao comportamento da demanda externa por produtos primários, dando o caráter eminentemente dependente e reflexo de nossas economias” (p. 42). Nas economia abertas, aponta a professora, as importações se voltam para atender às demandas de alimentos e matérias-primas (commodities) que não são satisfatoriamente atendidas por seus recursos naturais e pelo setor produtivo interno. No caso da América Latina, acrescenta-se a este problema econômico, as importações para atender a bens de consumo finais e, quase a totalidade dos bens de capital exigidos no processo de investimento induzido pelo crescimento exógeno da Renda. Então, na problemática do crescimento exógeno reside o “quadro de divisão internacional do trabalho que foi imposto pelo próprio processo de desenvolvimento das economias líderes” (p. 43). Quando li isso pela primeira vez, pensei em como uma economia pode se tornar altamente competitiva no cenário global, rompendo com o nível de ser apenas fornecedora de matéria-prima e importadora de produtos com maior valor agregado, o grande drama do Brasil. Bem, uma aparente forma desse “como” no Brasil ficou evidenciada em uma mudança que a professora começa a explicar a partir da página 44 (A QUEBRA DO MODELO TRADICIONAL E A PASSAGEM A UM NOVO MODELO). E a chave para atender o processo de mudança, à mon avis, é esta:

“Em suma, o ‘processo de substituição das importações’ pode ser entendido como um processo de desenvolvimento “parcial” e “fechado” que, respondendo às restrições do comércio exterior, procurou repetir aceleradamente, em condições históricas distintas, a experiência de industrialização dos países desenvolvido” (p. 46).

Após discorrer o processo e as formas diversas de concebê-lo, a professora indica a tese central: “[…] a dinâmica do processo de desenvolvimento pela via de substituição de importações pode atribuir-se, em síntese, a uma série de respostas aos sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através dos quais a economia vai-se tornando quantitativamente menos dependente do exterior e mudando qualitativamente a natureza dessa dependência“ (p. 51).

A considerar as condições que apontou do modelo de substituição de importações, entende a professora que é “praticamente impossível que o processo de industrialização se dê da base para o vértice da pirâmide produtiva, isto é, partindo dos bens de consumo menos elaborados e progredindo lentamente até atingir os bens de capital. É necessário (para usar uma linguagem figurada) que o “edifício” seja construído em vários andares simultaneamente, mudando apenas o grau de concentração em cada um deles de período para período” (p. 55).

O desenvolvimento econômico da sociedade é um desejo comum aos verdadeiramente bem intencionados, penso. Então, leio o desenvolvimentismo como um fenômeno de cosmovisão entre outros, a apontar formas por meio de considerável intervenção do Estado mediante planejamento e regulações, o que enseja o protagonismo progressista na política econômica; pensei então no liberalismo que defende a liberdade econômica em certo grau para destravar esse processo, com moderação no conceito de Estado interventor/regulador, e pensei no austrolibertarismo que anula a variável do Estado nessa questão. São três visões bem distintas, que apresentam variantes diversas; eis a grandiosidade do debate econômico: pensar nesse “como”, onde há sempre o risco das paixões ideológicas ocuparem espaço indevido pela política e, neste aspecto, não me refiro aos progressistas apenas, mas a todos.

238. 27/03/2024 21h30

15/06/2024 14h26

Imagem: National Catholic Register

“If the number of bishopsand universities be so material as your lordshipseemeth to take it, then see I little cause, mylord, why that thing in my conscience shouldmake any change. For I nothing doubt but that,though not in this realm, yet in Christendomabout, of these well learned bishops and virtuousmen that are yet alive, they be not the fewer partthat be of my mind therein. But if I shouldspeak of those that already be dead, of whommany be now holy saints in heaven, I am verysure it is the far, far greater part of them that allthe while they lived, thought in this case thatway that I now think ; and therefore am I notbound, my lord, to conform my conscience to thecouncil of one realm, against the general councilof Christendom.”

Obra: The Life of Sir Thomas More. Ave Maria. Whittinham, MDCCCXXII, London. De William Roper (1496-1578).

Recife, 2007, março – A citação do papa Francesco ontem sobre Thomas More (Kingdom of England/London, 1478-1535), fez-me pensar em um flash de 17 anos atrás, no curioso caso de um entusiasta de uma confissão que terminou reflexivo com o que encontrou em livros de história, dispostos em uma mesa nos “pulmões” pelo meu amigo de infância. Ele tinha acabado de descobrir as origens um tanto controversas de sua confissão quando se voltou à primeira metade do século XVI.

Leu, releu, pensou… E confessou então uma perturbadora leve semelhança com o que à época o incomodava; falava de um cisma provocado por um líder, talentosíssimo na oratória, e que, aparentemente, queria ser bispo de todo jeito, nem que tivesse que passar por cima da hierarquia da instituição e fundar outra confissão. O nobre interlocutor voltou então ao século XVI e pensou sobre o caso de Henrique VIII (1491-1547) que queria a anulação ou o divórcio de seu controvertido casamento com Catarina de Aragão (1485-1536), viúva de seu irmão (para não perder o dote). O rei queria se casar com a amante, Ana Bolena (1500 ou 1501-1536), na esperança de ter um filho homem que a então esposa não conseguia lhe dar, no entanto havia uma barreira complicada: a indissolubilidade do matrimônio na confissão católica romana, além da negativa papal quanto à possibilidade de anulação do casamento. O papa Clemente VII (1478-1534) tinha amarrações políticas com o rei Carlos V (1500-1558) da Espanha (de Catarina) e não o desapontaria. Então, o “jeito” encontrado pelo rei-culto-sedutor (monarca adúltero muitas vezes é pleonasmo na história das linhagens reais britânicas) foi assumir o controle da igreja católica em seu reino, romper com o papa e obter a anulação do casamento. Conseguiu o rei, que tomou uma igreja para chamar de sua, casar com Ana Bolena, apenas por um tempo breve, até pensar que ela fizera com ele o que ele tinha feito com Catarina de Aragão; e o resultado é que o chefe da igreja inglesa mandou executar Bolena e, claro, arrumou outra em seu empreendimento político-familiar. Tinha um monte de coisas que poderiam ajudar no subterfúgio da “reforma” que Henrique VIII patrocinou em benefício próprio, a partir de um passado não tão distante do pré-reformador John Wycliffe (?-1384) e os lolardos, até a influência nominalista de Lutero. Fato é que a igreja inglesa estatizada continuava com práticas do catolicismo romano enquanto convertida em uma instituição particular sob os caprichos do monarca (Constantino manda lembranças…). O colega, já um tanto atônito com a sinistra trajetória de casamentos arranjados, escândalos sexuais na realeza que fariam os tabloides ingleses da atualidade parecerem contos de ninar, com negociatas e tudo o mais que externei, pensou mais uma vez, e percebeu que ao longo da história do cristianismo, muitos cismas se deram quando o que se deseja fazer na dependência de uma denominação religiosa é impedido por normas e estatutos consolidados por tradições, então, a “solução” de muitos inconformados normalmente passa por um golpe eclesiástico na invenção de outra denominação que atenda aos interesses pessoais.

Henrique VIII não contava com a resistência do destemido Thomas More, que negou o juramento ao seu cismático esquema de poder (17/04/1534); foi preso e como preferiu cuidar do espírito para escrever e orar, onde o silêncio é frequente, acabou sendo condenado e executado com a pena capital. No trecho (p. 88) desta Leitura, na biografia escrita por seu genro, o mártir da fé católica romana na Inglaterra deixou bem claro que prefere observar as tradições a ter que se render às mudanças impostas pelo regime do rei, bem como não o impressionou o número de bispos e acadêmicos interessados na polêmica; “pessoas tão bem instruídas e virtuosas que fazem parte de um mundo de vivos”, apontou, no entanto, preferiu meditar mais sobre os exemplos deixados pelos que estão mortos, “muitos agora santos no céu”, pois durante todo o tempo em que viveram, pensaram neste caso (em não ceder a coisas do tipo, no caso, imposições políticas de quem se acha maior que o respeito às tradições da fé) da mesma maneira que pensara na ocasião e assim concluiu More: “portanto não sou obrigado, meu senhor, a conformar minha consciência ao conselho de um reino, contra o conselho geral da cristandade”.

14/06/2024 22h18

Imagem: Vaticano

“Si può ridere anche di Dio? Certo, e non è bestemmia questo, si può ridere, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo.”

Obra: Discorso del Santo Padre Francesco agli artisti del mondo dell’umorismo. Libreria Editrice Vaticana, 2024, Vaticano. De Papa Francesco, Franciscus (2013), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936).

Hoje parei para escutar o discurso do papa aos humoristas na sala Clementina. Na parte final, eis o trecho que mais me chamou a atenção: “Pode-se rir até mesmo de Deus?”, indaga Francisco de forma que, imagino, deve ter despertado ainda mais a atenção dos cerca de duzentos humoristas na sala. E respondeu: “Certo, e isso não é blasfêmia, pode-se rir quando se brinca com as pessoas que amamos”.

No contexto, o papa tinha feito referência à narrativa de Sara, esposa de Abraão; idosos, ela riu dentro de si quando ouviu a promessa de que seria mãe e encontrou mais motivos para uma bela risada quando tudo se confirmou (Gênesis 21,6) . As histórias dos patriarcas na Bíblia Hebraica não foram reais, na minha concepção após refletir sobre o aprendizado que tive no seminário; penso que formam um compêndio de lendas que servem de referência folclórica para celebrar tradições sobre os antepassados no contexto da Bíblia Hebraica, mas isso não tem qualquer importância na oportuna mensagem que escutei do papa Francesco; fez-me meditar sobre o que seria esse “rir de Deus”. Pensei em uma experiência sublime na fé à semelhança da leveza de brincarmos na intimidade que naturalmente há em uma bela e grande amizade. Pensei em Deus amigo, conselheiro, supremo guia, pensei, em termos de analogia, que converso com Ele a ponto de falar sobre coisas que apenas a Ele sinto-me à vontade para conversar e, nessa amizade, pensei em como experimentar a leveza do espírito por um senso de humor, algo que, no plano humano, posso proporcionalmente desfrutar em comunhão apenas com os verdadeiros amigos. O papa não mencionou; pensei em Tiago 2,23 onde Abraão é apresentado como “amigo de Deus”. Pensei então que esse brincar, esse rir, serve como sinal para lembramos que o humor não versa bem com falta de respeito, ou no que o papa mencionou quanto a ser uma arte que nos humaniza, para compreender e “sentir” a natureza do ser humano enquanto “não ofende, não humilha, não prende as pessoas aos seus defeitos”, eis o ponto de maior importância neste belo discurso, pensei.

Belíssima a oração de Thomas More, santo católico citado na mensagem verso ao tema, no final lida pela comediante italiana Luciana Littizzetto (1964). Thomas More (Kingdom of England/London, 1478-1535) tão bem expressou, diante da injustiça e do sofrimento, como o senso de humor faz parte da intimidade com Deus.

Dammi Signore, una buona digestione

e anche qualcosa da digerire.

Dammi la salute del corpo,

col buonumore necessario per mantenerla.

Dammi Signore, un’anima santa,

che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro,

e non si spaventi davanti al peccato,

ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a posto.

Dammi un’anima che non conosca la noia,

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,

e non permettere che mi crucci eccessivamente

per quella cosa tanto ingombrante che si chiama “io”.

Dammi Signore, il senso dell’umorismo,

fammi la grazia di capire gli scherzi,

perché abbia nella vita un po’ di gioia

e possa comunicarla agli altri.

Così sia.

13/06/2024 22h12

Imagem: L’Opinione della Libertà

“De acordo com minha filosofia, não se deve expressar ‘intenções, opiniões, objetivos ou motivos’ sem expor suas razões, ou seja, sem identificar sua base na realidade.”

Obra: Manifesto Romântico. A Filosofia da Literatura. Introdução. Faro Editorial, Avis Rara, 2023, Barueri. Tradução de Mariane Schilling Saraiva De Ayn Rand (pseudônimo) adotado por Alisa Zinov’yevna Rozenbaum (Império Russo/ São Petersburgo, 1905-1982).

A mãe do objetivismo a definir sua filosofia onde nada fica fora do domínio da razão, e assim apresenta sua obra sobre arte, como um manifesto que denominou “romântico” a apontar a ausência da base racional no processo de degradação da arte. Por isso, no parágrafo seguinte, compreendo seu zelo em dar aos desavisados a advertência: “Aqueles sentem que a arte está fora da esfera da razão fariam bem em deixar este livro de lado: não é para eles” (p. 15).

Quando conheci Quem é John Galt, tive dificuldade para compreender o estilo, ou melhor, a filosofia dela integralmente versada na racionalidade; ainda estava um tanto influenciado pela mentalidade progressista do final dos anos 1990 e ao ver uma autora que trabalha a razão pautada na realidade de maneira tão intensa e em forma de romance, acabou sendo uma experiência um tanto perturbadora. Enxergava tudo como exagero e quase tudo sem nexo.

Uma frase neste livro me fez lembrar aquele tempo de metanoia (entre 2000 e 2007) onde queria me reinventar na vida intelectual, pois estava cansado de minhas paixões ideológicas e religiosas: “quem luta pelo futuro vive nele hoje” (p. 17). Está na introdução, datada de 1969; um tempo, aponta Rand, sem arte, sem futuro, sem romantismo; seu manifesto então é um ato para indicar a identidade do romantismo ao futuro, e esse empreendimento envolve uma incomum definição de arte, devidamente acompanhada de argumentos diretos, bem objetivos, encadeados por conceitos cuidadosamente discorridos, a marca de Rand que foi uma autora cuja honestidade intelectual, à mon avis, foi evidente.

12/06/2024 21h28

Imagem: Estado da Arte

“Proposição 15. Tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido.“

Obra: Ética. Primeira parte. Deus. Autêntica, 2009, Belo Horizonte. Tradução de Tomaz Tadeu. De Baruch Spinoza (Reino dos Países Baixos/Amsterdã, 1632-1677).

Recife, 2006, junho – Estava na biblioteca quando um colega mencionou Albert Einstein para apontar um genuíno exemplo de encontro da ciência com a fé. Pensei então no que o gênio da física teórica dissera em Como vejo o mundo:

Esta convicção, ligada ao sentimento profundo de uma razão superior, desvendando-se no mundo da experiência, traduz para mim a idéia de Deus. Em palavras simples, poder-se-ia traduzir, como Spinoza, pelo termo “panteísmo” [237].

Deo sive natura – Em outras ocasiões pude ver a mesma referência. Einstein acreditava no mesmo Deus que fora filosofado por Spinoza o que, para mim, é uma visão bela, fascinante, provocante, do mundo, da vida e da ideia sobre o divino.

Aquela conversa sobre Spinoza e Einstein apontou para um filosofar sobre o infinito, e não demorou para que eu refletisse acerca de minha realidade diante de possibilidades que se apresentavam em minhas aberturas de pensamento e a intolerância à livre reflexão teológica no ambiente religioso em que vivia onde pensar fora da doutrina é “heresia”, brutta parola; o ambiente religioso para mim significava um caminho para engessar o espírito. Senti então no olhar apologeta do colega a preocupação quando lhe disse que o dito “panteísmo” de Spinoza, à mon avis, é tão normal para ser refletido como qualquer outra cosmovisão. Foi quando descobri que em minha mente podia aprender a contemplação de pensamentos que vão desde a crença no Deus pessoal que se revela, até a ideia arrojada de Spinoza (e de Einstein); no meu espaço reflexivo ninguém merece ser taxado de herege, punido por ter visão distinta da que estimo em minha espiritualidade sobre o divino ou até mesmo em negação; nenhuma alma pensante merece ser excomungada de minhas leituras ou, como no caso de Spinoza, excluída pelo chérem.

Os debates que vi em torno de Spinoza após aquela primeira reflexão me fizeram amadurecer o entendimento de que o ambiente religioso formal, comumente marcado por figuras que arrogam portar certas verdades absolutas que não passam de especulações, assim como em outros ambientes que os antagonizam, têm em comum a ilusão de conhecimento sobre o absoluto, em parte com o auxílio da teologia, enquanto o ingrediente do fundamentalismo impulsiona agressividade, petulância, violência em diversas camadas, e por essa constatação, vi que não seria apropriado comportar minha “herética” visão da escuta de outros enquanto estivesse em um ambiente assim; para mim, fé é um bem íntimo, estritamente pessoal e poético, não é para moldar e/ou determinar como entendo que devem ser as pessoas que interagem comigo.

237. p. 87, Nova Fronteira, 1981, Rio de Janeiro. Tradução de H. P. de Andrade.

11/06/2024 21h42

Imagem: Editora Unespe

“A felicidade é o estado no mundo de um ser racional para o qual, na totalidade de sua existência, tudo ocorre segundo o seu desejo e a sua vontade e funda-se, pois, na harmonia da natureza com o fim integral desse ser e igualmente com o princípio determinante essencial de sua vontade.”

Obra: Crítica da Razão Prática. Livro Segundo. Dialéctica da Razão Pura Prática. Capítulo II. Da Dialética da Razão Pura na Determinação do Conceito do Soberano Bem. V. A existência de Deus como um postulado da razão pura prática. Edições 70, Lisboa. Tradução de Artur Morão. De Immanuel Kant (Prússia/Königsberg, 1724-1804).

Em Kant, penso, a diferenciação de desejo e vontade é muito interessante. Desejo é determinado por uma expectativa de prazer como um impulso no ser, enquanto a vontade é um juízo sobre esse impulso. O estado de felicidade de um ser racional, uma inteligência, verifica-se então na convergência de desejo e vontade quando voltados ao soberano ou sumo bem (p. 143). Não se trata, portanto, de apenas uma simples coincidência de desejo e vontade, mas da finalidade dessa concordância ser direcionada ao bem, o que implica em uma lei moral.

Na ocorrência de um desejo por algo, a lei moral se relaciona com a vontade, fator que opera no ser que define se vai ou não se envidar no referido desejo. Pode-se desejar algo que a lei moral indique como contrário ao bem, maldoso, danoso, prejudicial e aqui penso quando emocionalmente uma pessoa é provocada e assim fica acometida por um impulso de fazer algo que resulte em um mal a outrem. Penso em uma situação onde uma pessoa A age para provocar irritação em uma pessoa B; isso pode ser feito suscitando lembranças que sejam profundamente desagradáveis, ou acusações sem fundamento, qualquer coisa que venha a estimular emoções a fim de trazer grande desconforto, e então a pessoa B, provocada, pode sentir o desejo de fazer algo em represália, que seja danoso a A, uma agressão que possa até se considerada desproporcional, e isso se dará caso se permita à ira. No entanto, se a pessoa B tiver autocontrole, um senso da lei moral ativa em si, voltada ao bem, em um juízo íntimo não desenvolverá a vontade de fazer esse algo danoso; não atenderá ao seu desejo de fazer o mal. Neste ponto, desejo e vontade não coincidem. O desejo de fazer o mal acaba neutralizado pela não vontade de cometer tal ato, mediante um juízo baseado na lei moral.

Em Kant, a vontade está para a moral quando se realiza o bem por prazer de praticá-lo. Então, a pessoa B sentiu um impulso, um desejo de agredir a pessoa A que tanto a provocou, mas a vontade ativou a razão prática atrelada à moral que a impediu, ou seja, a pessoa B foi capaz de dominar o próprio desejo, e assim conseguiu impedir a si mesma de se deixar levar por sentimentos que apelaram à ira, envolta em emoções que lhes deram um impulso avesso à lei moral, à ofensa ao sumo bem.

Então, a felicidade ocorre quando o desejo está em concordância com o bem, sendo validado pela vontade.

10/06/2024 00h01

Imagem: Chiesa di Milano

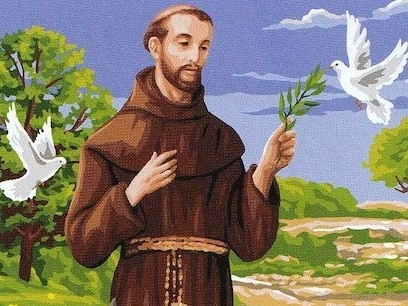

“Francesco tornò in Italia dopo il suo viaggio in Oriente, convinto che l’Ordine non era più quello di prima. Egli lo aveva fondato con i primi frati, ma nel 1220 si vedeva già chiaramente che la umile semplicità degli inizi non era più così evidente. […]”

Obra: Vita di San Francesco d’Assisi. Capitolo 13. IL CAPITOLO DELLE STUOIE E LA REGOLA NON BOLLATA (1221). Kunvendi Françeskan, 2003, Shkodër – Albania. De Noel Muscat ofm (1957).

Esta obra é de um frade que a compôs para ensinamento aos que desejam ingressar na vida franciscana (p. 2). Quanto ao trecho (p. 75) da Leitura, o contexto é do retorno de Francisco da viagem missionária que fizera ao oriente médio, na Terra Santa (p. 50), quando percebeu que a ordem que ele tinha fundado com os primeiros frades, já não tinha mais a humilde simplicidade do início. Parece ser um caso em que o sucesso foi prejudicial.

A ordem franciscana tinha crescido bastante, tornara-se uma “multinacional, e neste ponto penso em uma lição recente que escutei do professor Alessandro Barbero, onde o professor aborda que o distanciamento da ordem também envolvia o estilo de vida na pobreza, na simplicidade, que não era mais evidente nos novos frades [236], que eram letrados, diferentemente dos primeiros que a fundaram com Francisco; os novos eram “bem preparados do ponto de vista intelectual”, como define Noel Muscat (p. 75).

Não se tratava de aversão à intelectualidade por parte de Francisco, e sim de uma preocupação que ele tinha para que não se extinguisse o espírito de oração e devoção. É neste contexto que Francisco notou o distanciamento da ordem em comparação com o que tinha de referência sobre a essência quando fundada e, desta forma, não se sentia mais capaz de liderá-la e assim foi ao papa pedir para que o cardeal Ugolino da Segni fosse o seu substituto como protetor da ordem (p. 75). Foi Ugolino da Segni que seria eleito papa mais adiante com o nome de Gregorio IX (1227-1241), o que canonizaria Francisco em 1228 (p. 76).

A saída de Francisco como protetor da ordem também revela uma grandeza incomum em pessoas que lideram grandes obras e não se deixam levar pelo apego ao poder quando reconhecem publicamente que não estão mais aptas para o cargo, de maneira que cedem para quem possa assumir.

No período medieval, a Igreja estava para uma elite mais preocupada com o poder político e a opulência econômica, afastada dos tempos apostólicos cuja essência se prolongou na patrística; foi pelo exemplo de vida que Francisco reacendeu a tradição evangélica apostólica pela pobreza com os pobres e pela caridade.

236. Chi è stato veramente San Francesco? – Alessandro Barbero (Lucca, 5 ottobre 2023)

09/06/2024 13h22

Imagem: Law & Liberty

“Public opinion is not everything, not even in a liberal society, although opinion is certainly a very important thing, especially in a liberal society.”

Obra: Freedom and the Law. 8. Some Difficulties Analyzed. D. Van Nostrand Company, 1961, Princeton. De Bruno Leoni (Italia/Ancona, 1913-1967).

Obra publicada em inglês. Foi um dos mais importantes pensadores italianos sobre o liberalismo. Em português, no Brasil, foi publicada pelo Instituto Mises, sob o título Liberdade e a lei.

No contexto do trecho (p. 156) desta Leitura, Leoni abre o capítulo com o problema em torno de objeções que poderiam ser suscitadas contra um sistema no qual decisões de grupo e grupos de decisão teriam um papel bem menos importante do que atualmente se considera na vida política como algo necessário e, em se tratando de um texto editado em 1961, em seu tempo Leoni estima grande porcentagem de pessoas instruídas e o povo em geral que consideram a interferência das autoridades (do aparato estatal) nas atividades privadas como muito mais útil em comparação com o que teriam considerado na primeira metade do século XIX.

Pontua a ideia do laissez-faire como um conceito visto como algo que não pode mais ser aplicado, pelo que observou em críticas sobre o problema de “governos inchados e legislações paternalistas”. Aqui penso em um texto de Keynes: O fim do laissez-faire [233]. Contudo, Leoni argumenta, é preciso diferenciar com cuidado o que as pessoas acreditam que pode ser feito e o que seria possível de ser feito para maximizar a livre escolha individual como um bem a ser restaurado, sendo o consenso em uma sociedade liberal, em termos de política, algo que depende do que os concidadãos acreditam e nesta constatação reflete sobre a possibilidade de se definir quando as pessoas estão certas ou erradas em suas opiniões, quando então afirma que “opinião pública não é tudo”.

O exemplo que Leoni dá acerca de um colega italiano um tanto cínico, espirituoso (como de costume), de que “5 milhões de bobos fazem uma grande força histórica”, curiosamente me lembrou de uma “martelada datilográfica” (assim diria o avô do atual presidente do Banco Central) de Nelson Rodrigues (1912-1980) em A cabra vadia, quanto ao poder dos idiotas sendo esmagadora maioria [234]. Pensei então em um artigo da Conjuntura Econômica de junho/2022 que aborda o problema do controle de preços ser tão popular no Brasil ao considerar uma pesquisa do PoderData, realizada dois meses antes, a apontar que ” aproximadamente dois terços dos brasileiros são favoráveis à intervenção do governo na Petrobras para redução do preço da gasolina” (p. 46) [235]. ZW me dizia nos anos 1990 que “o povo é idiota e os políticos são os maiores experts em explorar isso” e eu, um menino sem noção, achava um absurdo. Hoje penso que ele tinha, em certo sentido, razão. Torno então a Leoni que me fez rir um pouco com essas lembranças; o filósofo italiano faz menção a um dito de Hippolyte Taine (1828-1893): “10 milhões de exemplos de ignorância não fazem o conhecimento”.

Leoni aponta algo que considero primordial: O fato de o soberano povo acreditar, em sua maioria, que os controles sociais do Estado são necessários, e até muitas vezes defendidos com uma paixão ardente, e não me refiro apenas a partidos de esquerda e militantes fanáticos, mas a muitos sujeitos um tanto zumbis diante da liberdade quando defendem intervenções estatais e se dizem “liberais”, “conservadores”, o que é algo desalentador, tal constatação não significa que se tornou uma barreira instransponível esse estado de coerção e compulsão, invasivo, controlador, manipulador, de Big Brother Fiscal (aqui estou parafraseando em uma releitura ou atualização) para se pensar em uma sociedade diferente, que eventualmente possa até ser mais parecida com antigas sociedades que foram bem sucedidas sem esse aparato glutão por controles (p. 158).

233. 11/06/2022 15h12

234. 08/09/2023 00h01

235. Conjuntura Econômica, pp 46-47, artigo de Rafael Martins de Souza.

08/06/2024 12h47

Imagem: Universidad Rey Juan Carlos

“A maioria deles foram dominicanos e jesuítas, professores de moral e teologia em universidades que, como a de Salamanca e a de Coimbra, constituíram os focos mais importantes do pensamento durante o Século de Ouro espanhol.”

Obra: A Escola Austríaca. 2. Os escolásticos do Século de Ouro espanhol como precursores da Escola Austríaca. Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, São Paulo. Tradução de André Azevedo Alves. De Jesús Huerta de Soto (España/Madrid, 1953).

No trecho desta Leitura (p. 50), o professor de política econômica da Universidad Rey Juan Carlos em Madrid se refere ao entendimento de Friedrich A. Hayek (1899-1992) acerca dos precursores da Escola Austríaca de Economia (EA), o que pode surpreender quem associe as raízes dessa linha de pensamento político-econômico aos liberais ou a calvinistas e protestantes escoceses.

Quando eu era chegado ao socialismo, até meados dos anos 1990, tinha um vago conceito da EA, como se fosse uma linha auxiliar do “neoliberalismo”, com base em comentários de experts da escola que à época tinha apreço. Então, “conheci” os austríacos por críticas de marxistas e, em uma fase “socialdemocrata”, por liberais modernos e desenvolvimentistas; não me direcionava às fontes dentro da própria EA, o que é um vício que todo estudioso deve aprender a identificar e neutralizar. Deixar falar um pensador de referência da escola em questão é fundamental para um melhor aprendizado, sendo a crítica uma ação que deve ser feita após muita reflexão. Hoje, sendo um austrolibertário, quando me interesso por pensamentos diversos, por exemplo, um tema sob abordagem desenvolvimentista, prefiro ler os desenvolvimentistas prioritariamente aos comentários de austríacos sobre a temática, na tentativa de evitar infelicidades como a que observei em um doutorando de “ciências políticas” (jovem de um partido de extrema-esquerda) que me classificou como “ultra liberal cujo deus é o mercado, sem consciência de moralidade social” e uma militante bolsonarista que me definiu como “comunista”; esta parte foi ainda mais hilária de duplipensamento, porque ela tendo razão, eu seria um “comunista” defensor da propriedade privada de meios de produção, no entanto, seu raciocínio estava em um binarismo por conta do que tinha expressado acerca do que o estado significa para mim. Em ambos os casos, baseavam-se em obras de pensadores de suas respectivas bolhas que falavam sobre a EA e não de livros de autores da EA.

O tópico abordado por Jesús Huerta de Soto me fez lembrar de Max Weber (1864-1920) em A ética protestante e o espírito do capitalismo, pois é comum haver a associação do capitalismo moderno com certos valores do protestantismo relacionados ao estilo de vida e fé a influenciarem o empreendedorismo no desenvolvimento das ondas de revolução industrial, no entanto, o professor espanhol conta como Hayek, o nome mais conhecido da EA no mainstream, mudou de entendimento a partir dos anos de 1950 quando trocou ideias com o professor italiano Bruno Leoni (1913-1967) que o convenceu de que “as raízes da concepção dinâmica e subjetivista da economia eram de origem continental e de que, portanto, deveriam ser procuradas na Europa mediterrânica e na tradição grega, romana e tomista”, além de Marjorie Grice-Hutchinson (1909-2003) que fora sua aluna e contribuiu em um trabalho investigativo sobre “as contribuições dos escolásticos espanhóis no âmbito da economia” (p. 50).

07/06/2024 22h38

Imagem: Département Sciences sociales

ENS de Lyon