30/09/2024 00h01

Imagem: Nobel Prize

[…]

Love is itself unmoving,

Only the cause and end of

movement,

Timeless, and undesiring

Except in the aspect of time

Caught in the form of

limitation

Between un-being and being.

[…]

Obra: Burn Norton. Four Quartets. V. Faber and Faber, 2009, eBook. DeThomas Stearns Eliot (EUA/Missouri/St Louis, 1888-1965).

O Tempo – por pastor Abdoral

O Tempo…

Grão de realidade

que posso suportar,

dimensão que traduz

à finitude

pequenas cifras da

eternidade.

Apenas um pouco

de consciência

sobre início, meio

e fim

criado ao preâmbulo

do que haverei de ser,

que me é desconhecido.

Onde o amor percorre

todas as dimensões e,

nas fronteiras

do que compreendo,

chamo de sobrenatural

o que passa pelas sombras

da minha ignorância.

29/09/2024 18h08

Imagem: flickr

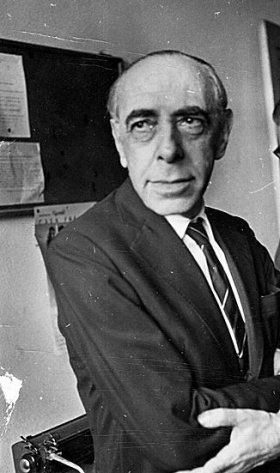

“A vocação imperial norte-americana não nasceu junto com os Estados Unidos: nasceu antes.”

Obra: O Jardim das Aflições. De Epicuro à ressureição de César: ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Capítulo 9. A Religião do Império. §28 O Império contra-ataca. Vide Editorial, 2015, Campinas. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Torno ao filósofo brasileiro após lembrar de O Jardim das Aflições ontem ao apreciar uma análise geopolítica de Pepe Escobar.

Após abrir o tema de forma “breve” sobre a história da idéia imperial [262], o professor abre o §28 a discorrer o processo de expansão imperialista que diz respeito aos EUA. No contexto do trecho (p. 297) desta Leitura, argumenta que um povo ao se sentir “senhor de seu território, o impulso colonizador se transforma quase que naturalmente em impulso imperialista”, em vez de pensar somente em crescer para dentro, nos seus limites territoriais (p. 298).

Discorre fatos de 1793 a 1906 (p. 298) para apontar a escalada norte-americana em uma “metamorfose da idéia imperial” (p. 301), a começar pela não percepção das potências europeias sobre o que estava em construção na América, diferente de tudo o que conheciam de referência histórica. Os EUA se desenvolviam em uma “névoa confusa” (p.300) a impedir uma observação mais precisa. “Para a velha mentalidade, o fenômeno americano era invisível porque era impensável: faltavam-lhes as categorias para pensá-lo” (p. 299), forjado em uma doutrina anti-imperialista em uma nação democrática, onde naturalmente correm discussões em morosidade, adicionando-se a intermitência na política externa que se traduzia na falta de uma “política imperial coerente e contínua” (p. 300), junto com um forte viés capitalista onde corporações privadas exerciam grande influência nas decisões do Estado, dando preferência, na maior parte dos casos, a uma penetração comercial em vez de intervenções militares (p. 300), tudo isso compondo um quadro estranho aos europeus, acostumados até então com a ideia de Império vinculada a uma monarquia absolutista com um Imperador autocrático, enquanto tinham apenas como referência a Holanda, o exemplo mais rudimentar de República Imperial cujo fracasso no primeiro século de sua existência a inseria no rol das vagas lembranças (p. 300).

Olavo de Carvalho esmiúça o processo de metamorfose que inaugurou o Império americano (§29), a fundir a ideia imperialista com ideias que, na ocasião, pareciam mais antagônicas ao espírito das velhas monarquias (p. 302), onde se trabalhou uma forma laicizada e desespiritualizada os valores cristãos (p. 303) em consolidação com uma forma de moral estatal democrática, como o peso da influência maçônica (p. 304) que reciclou enormemente a casta aristocrática a substituir o critério de sucessão por sangue das elites pela fraternidade iniciática, sob um caráter discreto de poder enquanto disseminou “uma formidável expansão dos direitos nominais do dominado” (p. 308) a versar em uma sociedade onde quem dá a última palavra tem seus avatares e assim prefere a discrição, o segredo, conforme o novo paradigma de formação iniciática que proporciona uma disciplina interna para prover um controle implícito da ordem externa, de seus cidadãos, onde não há necessidade de controlar suas opiniões ao dispor de um sistema eficiente para o pleno domínio de seu imaginário (p. 311).

Então penso nesse Império americano diante do bloco russo-chinês, um dueto que se expande com o Irã e a Coreia do Norte para desafiar o que sobrou da Primeira Guerra Fria Mundial em uma névoa ainda mais densa para uma melhor compreensão, pois a Rússia tem o viés de estado neofascista pós URSS, montado com oligarcas, em parceria com um estado que apresenta outro viés neofascista sob uma metamorfose que envolve um partido comunista no monopólio de poder, um bloco que, nessa Segunda Guerra Fria Mundial, tenta seduzir forças políticas que controlam estados de sociedades em desenvolvimento, incluindo o Brasil.

262. 28/08/2023 00h01

28/09/2024 14h35

Imagem: Brasil 247

“The now symbiotic China-Russia strategic alliance—with the possibility of extending towards Iran [55]—is the fundamental fact on the ground in the young 21st century. It will extrapolate across the BRICS, the SCO, the Collective Security Treaty Organization and the Non-Aligned Movement.”

Obra: Empire of Chaos. The future visible in St. Petersburg. On the (silk) road again. Nimble Books LLC, 2014, Ann Arbor. De Pepe Escobar (Brasil/São Paulo, 1954).

A leitura de Pepe Escobar é mais um caso onde precisei me esvaziar de polêmicas disseminadas em torno do autor, da mesma forma que procedi quando comecei a ler Olavo de Carvalho e Ludwig von Mises a partir de 2006, autores que despertam em bolhas os mais variados sentimentos, do deslumbre ao ódio. Sem esse esvaziamento penso ser impossível neutralizar ruídos para “escutar” apenas os autores e tentar assim entender minimamente bem o que estão a dizer em suas obras.

Obra de 2014, o artigo é de maio daquele ano, aberto com o dito por Vladimir Putin (dia 22) de que “falhou o modelo unipolar da ordem mundial” (p. 562). O acordo de gás entre Rússia e China, recente até então, dando sequência ao acordo petrolífero de 2013, é mencionado no contexto de uma análise sobre a política da aliança China-Rússia face à ordem unipolar do “Império” que permaneceu após o fim do primeiro capítulo da Guerra Fria (enquanto lia, pensava nos EUA como versão atual da ideia de “supradomínio” do Império Romano) com a desmanche (1991) da URSS. Penso “primeiro capítulo” porque hoje entendo que um novo capítulo foi aberto nessa aliança russo-chinesa, talvez o terceiro, que segue os arranjos políticos (1992-2013) para reordenar a Rússia no pós URSS onde a figura de Putin tem peso considerável para entender o processo.

Tornando ao contexto do acordo de 2014 que teria começado em tratativas em São Petersburgo, o então vice-presidente chinês Li Yuanchao afirmou, segundo Pepe Escobar, que os dois países articularam uma parceria para “combinar o programa para o desenvolvimento do Extremo Oriente da Rússia e a estratégia para o desenvolvimento do Nordeste da China em um conceito integrado” (p. 563). No visão da Casa Branca, um “anátema” (p. 563), o que me fez pensar que a ideia de Império se renova ao longo dos séculos (aqui penso em O Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho) onde o monopólio na geopolítica é, obviamente, a joia mais preciosa da coroa. Penso que, em relação ao argumentado por Pepe Escobar, que esse típico sentimento de aversão total dos EUA a tudo que se alinhe em bloco de forma independente do jugo predominante, diga respeito, em especial, ao que o presidente chinês Xi Jinping teria pedido, segundo o autor, um dia antes da conclusão do negócio do gás Rússia-China, em favor de “uma nova arquitetura de cooperação para segurança asiática incluindo, claro, a Rússia e o Irã, e excluindo os EUA” (p. 564). Pepe Escobar menciona os investimentos chineses na Criméia, anexada pelos russos naquele ano.

Então cheguei ao trecho (p. 566) desta Leitura, onde Pepe Escobar apresenta a síntese de que “a aliança estratégica simbiótica China-Rússia – com a possibilidade de se estender ao Irã – é o fato fundamental no terreno do jovem século XXI” e, prossegue no mesmo parágrafo, a parceria antagônica aos EUA “extrapolará para os BRICS, a OCX, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva e o Movimento Não Alinhado”.

A compreensão do significado do acordo de 2014 da Rússia com a China ajudam a entender o que está a ocorrer na Ucrânia e no Oriente Médio hoje, penso, assim como é muito importante para sinalizar as possibilidades maiores do Brasil (membro dos BRICS) cujo atual governo tem um alinhamento nitidamente antiamericano.

27/09/2024 22h59

Imagem: SDS

“[…] Molti di loro, alla fine, avevano firmato il libro dell condoglianze, dove si legge: ‘Tu sei la luce che ci conduce'”

Obra: Mussolini, Il Primo Fascista. Predappio, 28 aprile 2014. L’eredità. Carocci, 2018, Roma. De Hans Woller (Deutschland/Aldersbach, 1952).

Os nostálgicos que visitam a tumba de Mussolini costumam fazer a saudação romana e muitos assinam o livro de condolências onde se pode ler: “Tu és a luz que nos guia”, assim descreve (p. 261) Hans Woller.

Ao revisitar esta obra, primeira recordação de minha passagem por Milão (2018), parei para meditar neste trecho em relação ao que penso sobre o fenômeno da idolatria na política ao me lembrar de uma experiência hilária durante a última eleição presidencial, quando escutei de um bolsonarista a definição que me dera de “petista enrustido”, seguida pouco tempo depois de um petista cravar minha posição “bolsonarista”. Ambos escutaram a mesma resposta: “sou um ateu desta política”. Então irei por partes:

Falei “desta política” para diferenciar o que penso da política como uma sabedoria filha da filosofia, usada por pessoas civilizadas para resolver problemas éticos e conflitos de interesse sem recorrer ao uso da violência. Não creio que seja possível viver decentemente em sociedade, a começar da mais importante, a família, sem fazer uso da política. Das normas do lar, passando por diretrizes de uma empresa até um ente governamental, a política é o norte regulador da civilidade.

O segundo termo é a “violência”; tem um peso considerável, pois nesta minha concepção não faz política, de forma legítima, o indivíduo que recorre a qualquer forma de agressão no trato do objetivo que aponto na definição, e isso vai de ofensas até as “vias de fato” como por exemplo, uma cadeirada em um debate eleitoral. Logo, o que observo em debates políticos da atualidade não é política em minha concepção e sim uma distorção severa do conceito.

E o termo “ateu” está em oposição à idolatria que caracteriza a “política” que não é política em minha definição. A “política” que não é política consiste em um tipo de crença que se estabelece por meio de um fanatismo similar ao religioso e, muitas vezes, mais intenso. Quando falei ao petista e ao bolsonarista que “sou ateu desta política”, imediatamente pensei que, na categoria do “idiota útil”, não importa o viés, a fé no ídolo humano supera a fé que se declara a Deus ou a qualquer outra referência de valores essenciais que se possa defender. Neste ambiente a estupidez está no centro, sendo a liga que sedimenta os idiotas, enquanto a razão, a lógica, a inteligência, a serenidade, a prudência e a livre reflexão são anátemas. Como todo esquema de exploração da idolatria, há os idólatras, os devotos, os “crentes” ou seja, os apaixonados, os fãs, os torcedores por determinado político de estimação que se entregam a “causa” sem fazer parte dos que militam pelos ganhos econômicos e, à semelhança de religiosos fanáticos e torcedores de futebol acometidos da mesma paixão avassaladora, são capazes de realizar atos na categoria da “loucura”. E há os profissionais da fé, os que vivem da política e da paixão dos fiéis; são os que fingem acreditar nas ideias enquanto enriquecem e engrossam as fileiras de seguidores imbecilizados, que vivem no curral eleitoral.

Por fim, lá pelos idos de 2002, quando vi um professor doutor defender Stalin em uma aula, lembrei-me de ZW que tinha me falado sobre o fundamentalismo político ser mais devastador que o fundamentalismo religioso. Um tempo depois pensei que faz sentido pois o fundamentalismo político é vendido como se fosse uma coisa de “ciência”, em oposição à religião que fica com a má fama de se basear no mágico pelo sobrenatural, e assim o fundamentalismo político opera em uma camuflagem que potencializa seu imenso poder alienador e destrutivo.

26/09/2024 21h12

Imagem: Terra Bellum

“If there were any truth in the stories they tell about the lake in Palestine [c] it would further bear out what I say. […]”

Nota do tradutor: c. The Dead Sea.

Obra: Meteorologica. II.III. Harvard University Press. William Heinemann Ltd. MCMLII. Traduzido para o inglês por H. D. P. Lee. De Aristóteles, filho de Nicômaco de Estagira (Grécia antiga/Estagira/Calcídica, 384 a. C. – 322 a. C).

Esta edição de Meteorologica de Aristóteles vem com o texto em grego seguido da tradução para o inglês.

O termo usado no trecho (p. 158) desta Leitura é Παλαιστίνη (p. 158), Palestina, o que é muito interessante para um texto de um autor do século IV a. C., cerca de 500 anos antes do imperador Adriano (76-138), o que coloca em questão a versão de que o nome “Palestina” era não usual ou até mesmo desconhecido no século II, sendo inventado pelos romanos para desassociar dos judeus a região pelo nome da província, a Judeia, como punição pelas revoltas contra o Império Romano.

A citação de “Palestina” em Aristóteles contraria a tese. No contexto, refere-se a relatos sobre características de um lago na “Palestina”, descrito como “amargo e salgado” (p. 159), onde os corpos não afundam. O tradutor aponta que se trata do Mar Morto.

Ao me deparar então com este texto, ficou evidente que não foram os imperialistas de Roma que usaram o termo “Palestina” pela primeira vez. Trata-se de uma denominação, no mínimo, tão antiga quanto à produção aristotélica, e isso me faz pensar o quanto narrativas nos embates políticos, no caso as de viés sionista acerca da disputa Estado de Israel x Palestinos em torno da legitimidade de ocupação da região, comprometem o discernimento de identidades, algo que depende de verdades que se apuram pelo conhecimento de fatos.

Ressalvando-se em caso de desconhecimento dessa fonte aristotélica, assim como de outros autores da antiguidade que conheciam o termo, além da relação com outro termo, “filisteus”, desqualificar a antiguidade histórica do termo “Palestina” é tão desonesto quanto deslegitimar os laços dos judeus, ambos em relação à região.

25/09/2024 22h39

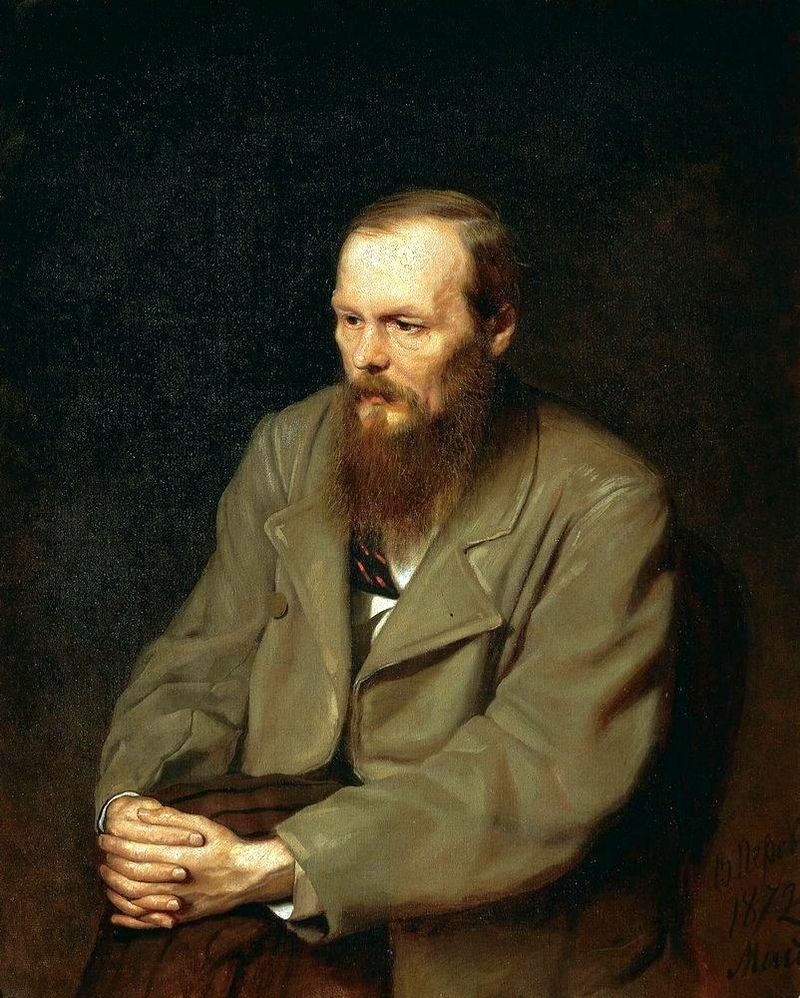

Imagem: wikipedia.org

“Não há, com efeito, nada mais aborrecido do que ser, por exemplo, rico, de boa família, ter boa aparência, ser bastante esperto e mesmo sagaz e todavia não ter talento, nenhuma faculdade especial, nenhuma personalidade mesmo, nenhuma idéia pessoal […]”

Obra: O Idiota. Quarta Parte. 1. Montecristo, 2012, eBook Kindle. Tradução de José Geraldo Vieira. De Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (Império Russo/Moscou, 1821-1881).

A reflexão dentro da narrativa, na abertura da quarta parte desta obra, fez-me lembrar de três fidalgos irmãos além do universo novelístico desta experiência de leitura:

O primogênito é de notória inteligência e bom coração, mas sem criatividade à altura de sua tecnicidade, nem grandeza para um ser que assimilou muito conhecimento mas não ultrapassa a fronteira da obviedade enquanto incapaz de agir de má fé, neste último ponto diferente do irmão do meio, ambicioso que gosta de viver na corda bamba entre a ousadia e a desonestidade, sagaz e menor no preparo intelectual, um imprudente de simplicidade, espertalhão que resume a inteligência à sua malandragem, pleno de certezas para os outros, manipulador que nutre convicções e se aproveita da disposição e da generosidade do mais velho, enquanto perturba cotidianamente o mais novo, o mais refinado, gentil e bem aparentado, despretensioso, sincero, um tanto acomodado, idealista, imaturo, ingênuo e de uma inocência idiota.

Dos três que vagueiam em minhas reflexões na realidade de indivíduos ocupados demais para enxergar a vida além das vicissitudes, penso sobre a impressionante forma como Dostoiévski neste romance expõe personagens por certos realismos da vida, para o leitor voltar-se à reflexão sem apelar a modelos de personalidade que extrapolam a naturalidade do ser humano. Faz do médio, da imensa maioria, do que se encontra em qualquer esquina, da massa que se fermenta no óbvio, uma liga para enriquecer sua literatura com a verossimilhança lastreada na realidade. O vulgar em Dostoiévski é trabalhado com sofisticação, profundidade, reflexão em termos existenciais, em especial quando penso no altruísmo do príncipe Míchkin, como uma cifra de pureza, no sofrimento contido de uma enfermidade que o humilha mas não impede sua singeleza no agir, sua compaixão, tudo confrontado com a modernidade que se pauta pela mentalidade utilitarista e egoísta de outros tipos tão comuns de sociedades sob a diversidade de interesses, valores, contradições e falta de autenticidade.

24/09/2024 21h21

Imagem: PSYCIENCIA

“Observei que muitos indivíduos se formaram procurando agradar aos outros, mas que, quando são livres, se modificam.”

Obra: Tornar-se pessoa. Quarta Parte. Uma filosofia da pessoa. Capítulo 8. Ser o que realmente se é: os objetivos pessoais vistos por um terapeuta. WMF Martins Fontes, 2009, São Paulo. Tradução de Manuel José do Carmo Ferreira e Alvamar Lamparelli. De Carl Ransom Rogers (EUA/Illinois/Oak Park, 1902-1987).

Ser o que realmente se é, eis uma das grandes questões que me desafiam ao longo da vida.

Quando penso que o “conhece-te a ti mesmo” esbarrou inúmeras vezes nas fantasias que criei acerca de minhas expectativas, percebi que isso pode ser perfeitamente normal em determinados momentos em que careci de maturidade. Descobrir não ser aquilo que pensava, enquanto sobrava-me apenas frustração, custou-me para captar que nessas dores de meu ser, tão pouco conhecido em meu foro íntimo, envolvem um processo que não conseguia vislumbrar quanto à oportunidade de me libertar dos rótulos de minhas próprias ilusões, mas havia algo mais que precisava enfrentar e diz respeito ao que Carl Rogers aborda em experiências na terapia com clientes, no contexto do trecho (p. 192) desta Leitura.

Precisava entender melhor que o sentido da liberdade nessa descoberta sobre minhas auto definições envolve “relações compreensivas” de algumas direções que decidi não tomar sem me pautar em um modelo que seja do agrado dos outros (p. 193). Aqui penso em 2005 quando um pastor insistiu que eu tomasse um caminho que já estava amadurecido por não segui-lo: o ministério pastoral. Entre 2000 e 2002 eu confundia a facilidade que apresentava para proferir sermões com as coisas que envolvem o ambiente pastoral. No começo de 2003, já com o ingresso definido, vivi uma crise sobre a crença que alimentava em torno da ideia de seguir uma carreira de pastor, que seria superada em julho daquele ano, de maneira que no primeiro dia de aula afirmei que estava na instituição pelo conhecimento, na busca por respostas para amadurecer a fé; e foi o que justamente aconteceu até 2007. Tinha refletido bastante para entender que o meu jeito de pensar se mostrava incompatível com o enrijecimento que caracteriza o meio corporativo religioso. Dissimulações, subterfúgios, leituras enviesadas da Bíblia, interesses materiais camuflados em fantasias que eram cultivadas como ingredientes da realpolitik pastoral… Em 2005 passava por um processo pelo simples prazer de viver uma experiência de descobertas na fé e nesse contexto, sem me consultar, um pastor articulou um concilio em meu nome. Quando recusei, sua reação de “indignado” pelo que enxergava como “ingratidão”, em vez de uma lucida auto crítica sobre a invasão de privacidade, reforçou ainda mais o que eu tinha sobre certo distanciamento que deveria manter de um ambiente que se impõe, em formas e intensidades diversas para moldar o jeito de pensar e ser de cada indivíduo. Não queria de jeito nenhum viver uma vida preso a algum sistema doutrinário que me recriminasse ao questionar minhas próprias conclusões.

Quando rejeitei o que o meio que me envolvia dizia que deveria ser, senti a autonomia que Carl Rogers menciona sobre o que observou em pacientes (p. 193) no que define como “caminho da autodireção” (p. 193). Hoje penso que foi uma decisão que começou a ser construída no início da crise em 2003 e não em 2005, quando demonstrei firmeza para reiterar o “não!”. A liberdade não se separa da contrapartida da responsabilidade que Carl Rogers menciona (p. 194); tomar decisões que desapontam pessoas que se julgam mais importantes que minhas escolhas não se trata de um processo simples de exercício da liberdade. Quando comecei a questionar o que acreditava para meu futuro no início de 2003, foi mesmo “quase sem confiança nenhuma” (p. 194), afinal estava em crise, e assim é a vida no que tange ao auto conhecimento, um processo no caminho onde vou confirmando algumas coisas, repensando outras, rejeitando uns, confirmando outros, de maneira que esse fluxo pode ser contagiante “no interior do desconhecido” a lembrar o que Carl Rogers menciona em Kierkegaard (p. 195):

“Um indivíduo que existe está num processo constante de tornar-se… e traduz tudo o que pensa em termos de processo. Passa-se (com ele)… o mesmo que com o escritor e seu estilo: só quem nunca deu nada por acabado, mas ‘agita as águas da linguagem’, recomeçando sempre, tem um estilo. E é por isso que é mais comum das expressões assume nele a frescura de um novo nascimento”.

Em outras palavras, penso em uma síntese que assim encerro na frase espirituosa de um colega seminarista:

Sem crise, não há salvação!

23/09/2024 00h01

Imagem: Nobel Prize

“[…] na ciência econômica – e em outras disciplinas que lidam com fenômenos complexos por natureza – os aspectos dos eventos a serem explicados que sobre os quais podemos coletar dados quantitativos são necessariamente limitados e podem não incluir os mais importantes […]”

Obra: A pretensão do conhecimento. MISES: Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Volume II, Número 2 (Edição 4) Julho-Dezembro 2014: 595-603. Tradução de Leandro Roque. De Friedrich August von Hayek (Áustria/Viena, 1899-1992).

Torno ao discurso de Hayek no banquete em dezembro de 1974 face ao evento em memória de Alfred Nobel por ocasião da Entrega do Prêmio Nobel.

Quando escuto economistas a tratar de política monetária, assim como (em termo mais amplo cabe também ao que se arroga por “política pública”), sempre me remeto a este texto no tocante ao que Hayek define como “crença” a base em que políticas monetárias são definidas como se apenas pesasse “uma simples correlação positiva entre o nível de emprego e o tamanho da demanda agregada por bens e serviços”, o que se relaciona intimamente com a questão crucial apresentada no parágrafo seguinte, trecho (p. 596) desta Leitura. Há fatores no mercado que não podem ser mensurados e são tão ou mais significativos os mensuráveis. Essa simples correlação quando super estimada (o que é comum), pode incorrer em “uma prova ‘científica’ melhor para uma teoria falsa, que será aceita porque é mais ‘científica’ do que a explicação válida, que será rejeitada apenas porque não há suficiente número de provas quantitativas para embasá-la” (p. 596).

Hayek lembra que o equilíbrio advêm de um conceito errôneo das condições gerais que, na verdade, são derivadas por fatores que se estabelecem por si mesmos e que assim não é possível saber “qual preço ou salário em particular existiria caso o mercado fosse levado a tal equilíbrio” (p. 597). Penso no problema do preço justo essencialmente estudado na Idade Média e que até hoje não é levado muito a sério no mainstream, controlado por pensadores em economia que passam a impressão de que suas estimativas têm precisões muito maiores mediante os resultados do mundo real. Isso não significa que estimativas devem ser descartadas, e sim de que cabem várias ressalvas, no entanto, o público leigo é normalmente induzido a crer que determinada política de taxa de determinado fator econômico vai produzir determinado resultado x, quando na verdade há diversas variáveis que podem não ser atingidas pelo efeito pretendido da política determinada. Digo “Idade Média” pois monges pensaram o conceito de preço justo no sentido do que satisfaz o comprador e o vendedor concomitantemente, o que só poderia ser verificado em uma relação no mercado, tendo o problema da usura uma relação direta com essa questão como expressão de um preço que só atende aos interesses da parte vendedora.

Torno então a Hayek que indaga sobre por que economistas deveriam declarar a ignorância “quanto a determinados fatos que, no caso de uma teoria física, certamente exigiriam informações precisas de um cientista?” (p. 597). Na imensidão de conhecimentos dispersos que fluem nos mercados, há uma “complexidade organizada” cuja natureza das estruturas que a apresentam “depende não somente das propriedades dos elementos individuais que compõem tais estruturas, ou da frequência relativa com que ocorrem, mas também da maneira pela qual os elementos individuais se conectam entre si” e tais informações não podem ser substituídas por informações estatísticas, o que representa uma questão sensível para prognósticos (p. 598).

E enquanto os engravatados pagos para formular e prever seguem com suas ideias e políticas, sigo a pensar na dispersão que fez Hayek denunciar o quanto essa pretensão do conhecimento pode ser danosa para o trato da economia como ciência.

22/09/2024 13h12

Imagem: psychologie-mayerl

“O conceito de ‘limítrofe’ (borderline) soa um tanto estranho. Remete à fronteira, área de conflito e zona de combate.”

Obra: Como lidar com o transtorno de personalidade borderline. Guia prático para pacientes, familiares e educadores. 1. O que é transtorno de personalidade borderline (limítrofe)?. Hogrefe CETEPP, 2023, São Paulo. Tradução de Klaus Brüschke. De Martin Bohus e Markus Reicherzer.

Eliseu era do terceiro ano, dois anos acima da minha turma, disse-me um conhecido que trabalhava com ele; “sujeito estranho, não dado a conversa”, no entanto o indicou por conhecer muito bem a arquitetura dos microcomputadores AT, sucessores do XT. O aspecto pouco amistoso de Eliseu mudou quando mencionei que precisava abrir um 286 para substituir um drive de floppy disk de 5.1/4 e adicionar um modem: foi solícito com instruções, e ao perguntá-lo sobre quanto lhe devia por aquela raríssima consultoria naquela época, meados de 1991, respondeu-me de bate-pronto: “nada, anote este bipe”. Entendi que era para acioná-lo se algo desse errado.

Até o final daquele ano conversaríamos sobre arquitetura de microcomputadores, programação, filosofia e política… Descobri que Eliseu estudava à noite em um contexto parecido com o meu: trabalhava como programador COBOL em uma prestadora ligada a uma grande estatal, não precisava do salário; era de uma rica família de judeus, primogênito, dizia-se ateu. Notei que a decisão de estudar à noite, por causa do trabalho, desapontou sua mãe que queria vê-lo na turma matinal do mais conceituado colégio da zona sul. A maneira desprezível como ela se referia ao colégio onde estudávamos e como mencionava o do irmão mais novo, deixava isso bem claro. E nesse estresse doméstico fui convidado para conhecer o quarto de Eliseu, cuja primeira impressão me deixou paralisado: herdado da biblioteca do avó, era decorado com quadros em pintura a óleo com paisagens de cidades europeias, um conjunto de dois armários e um guarda roupa, todos do piso ao teto. Os armários estavam abarrotados com obras variadas de filosofia, história, literatura, artes, matemática, programação… A enorme mesa de estudo ao centro também servia de bancada para os computadores, um belíssimo Macintosh XO e um novíssimo AT 386 com o gabinete aberto e dois drives de floppy disk (5.1/4 e 3.1/2) e ao lado duas caixas de disquetes com etiquetas em nome da empresa onde trabalhava assinalando “Windows 3.0”. Descobriria que não era um novo sistema operacional e sim uma aplicação em modo gráfico que imitava o sofisticado sistema de janelas que rodava no Macintosh. O então desconhecido “Windows” precisava do MS-DOS para ser acionado. Na parede da porta, no canto, estavam a cama, uma cômoda e acima um quadro branco com um fluxograma, rascunhos de derivadas e problemas de probabilidade que só iria ter alguma noção três anos depois na faculdade de economia. Tudo ali parecia direcionado a uma vida devotada ao estudo e assim descobri o porquê de suas notas variarem entre 9 e 10; era o CDF (cabeça-de-ferro) por excelência.

Eliseu deixou o Recife no início de 1992, imaginei que para fora do país; sua mãe parecia muito feliz quando comentou, sem revelar o destino. Seco, contrastava com o sujeito que alguns minutos tinha me presenteado com livros de programação que guardo até hoje. Uma semana antes, após passar por mais um surto nervoso, contara-me o colega que me apresentou, tinha começado uma terapia. Eliseu falava que se sentia um ET ao não conseguir se socializar. No trabalho era restrito ao chefe a ao colega que me apresentou. O fato de se dizer ateu aparentemente pesava quando desdenhava das tradições religiosas da família. Queixava-se de quase tudo, detestava ser elogiado. Olhava tudo de forma cética. Sempre me lembro dele quando fico desconfiado quando alguém me elogia. Banalidades o irritavam profundamente. Enquanto terminava de me explicar o panteísmo de Spinoza – tinha certo deslumbre pelo filósofo, o que parecia contraditório com seu ateísmo, mas anos depois entendi que rejeitava o Deus pessoal que se revela – nessa empolgação ficou irado com seu irmão mais novo que o interrompeu com um recado do pai, um simpático médico que, diferentemente do filho, era religioso. Qualquer imprevisto, um objeto fora do lugar, um raciocínio equivocado, por mais insignificante que fosse, tirava Eliseu do sério. No entanto, o que mais me deixava curioso era como conseguia ir rapidamente de um bom estado de humor a uma melancolia. Uma tarefa realizada com êxito o deixava em um êxtase bestial, da mesma forma que uma pequena dificuldade lhe levava à tristeza. Quando não estava indignado “com a humanidade”, paradoxalmente se martirizava por se sentir tão estranho em relação aos outros.

Como lidar com o transtorno de personalidade borderline (TPB) é mais uma obra de utilidade pública, pois se versa a leigos e familiares e me fez pensar em Eliseu, além de meus dilemas psicológicos. No trecho desta Leitura, o conceito se derivou de uma crença superada de que os acometidos deste transtorno “sofressem uma forma limítrofe de esquizofrenia”, quando o estágio atual do conhecimento científico indica que “os dois transtornos nada têm a ver um com o outro” (p. 12). Há um quadro com características, o indicativo do consenso para definição e estimativa da gravidade do TPB (p. 13), além da manifestação, frequência, evolução dos sintomas, questões da regulação emocional e comorbidades (pp. 14-34). O capítulo 4 foi o mais interessante para mim por abordar a terapia comportamental dialética (TCD), calcada na profunda compreensão do sofrimento dos pacientes enquanto os auxilia com um programa de treinamento para que possam caminhar em suas metas assumindo a responsabilidade sobre si mesmos (pp. 53-56).

21/09/2024 14h38

Imagem: Prensa Latina

“Acredito que ele tenha uma ética baseada essencialmente em sua formação religiosa. E por seus pronunciamentos, ele me dá a impressão de ser um homem sincero.”

Obra: A Ilha (Um repórter brasileiro no país de Fidel Castro). Apêndice. Entrevista. Alfa-Omega, 1987, São Paulo. De Fernando Gomes de Morais (Brasil/Minas Gerais, 1946).

Torno a revisitar A Ilha, obra que apreciei aos 16 anos. É uma das recordações de leitura que tenho da adolescência sem ter que recorrer a anotações.

Nesta edição de 1987 consta a entrevista que Fidel Alejandro Castro Ruzo (Cuba/Bíran, 1926-2016) concedeu à revista Veja em junho de 1977 (p. 123), ano seguinte ao da primeira edição da obra.

Em 1991, quando adquiri este exemplar, não sabia mas estava a passar pelo início do fim de uma das ilusões da adolescência: a crença no socialismo. Ainda tinha uma visão romântica de Fidel Castro, como um herói que libertou o povo cubano do que entendia ser o “jugo capitalista do imperialismo americano”; Fidel era para mim um símbolo da justiça social na América Latina, obviamente com base na narrativa mainstream que consumia em livros, jornais e revistas. Naquele ano tinha conversado com um professor de história sobre a Perestroika (lida no ano anterior) onde demonstrei minhas dúvidas sobre a consistência do regime soviético. Então o professor me recomendou ler A Ilha enquanto argumentava que seria interessante para que eu verificasse melhor o regime cubano e pudesse compará-lo com o de Moscou; corri para a Livro Sete.

No trecho (p. 130) desta Leitura, Fidel Castro se refere ao então novo presidente dos EUA, Jimmy Carter (1924). A forma respeitosa com que Castro menciona Carter me pareceu à época um exemplo que reforçava o que hoje entendo como uma visão ingênua, romântica, que cultivava do líder cubano. Não tinha a menor ideia de que na geopolítica os dois discursos (para os de dentro e os de fora) se tornam muito mais dissonantes. Naturalmente, pela imaturidade, não conseguia enxergar que a sinalização gentil de Fidel Castro a Carter na resposta se relacionava com a imensa complexidade de problemas geopolíticos em torno da Guerra Fria, bojo que poderia ter melhor abertura para negociações, obviamente em prol de interesses de Cuba alinhada com Moscou (não percebia que os regimes de Cuba e Moscou eram ditaduras com maquiagem feita nas leituras enviesadas que tinha à disposição), onde a pauta dos problemas sociais servia (desde sempre) de reforço junto com a aparente preocupação com a paz mundial, cuja retórica de dúvida de Fidel sobre se Carter compreendia os problemas do mundo na ocasião, enquanto lhe dava um bom aceno. Fidel me pareceu ainda mais convincente na ocasião da primeira leitura ao diferenciar Carter, o qual classificou como um líder com “uma ética pessoal”, de Richard Nixon (1913-1994), o qual definiu como “farsante” (p. 131), pois quando fui pesquisar sobre a vida dele, descobri que representava a figura de um presidente americano com forte raiz cristã de confissão batista, filantropo, piedoso, admirado até por opositores, que tinha servido na escola bíblia dominical de uma denominação que marcava então aquela fase de minha vida.

20/09/2024 23h36

Imagem: página 687

“É interessante observar, também, que o modelo de segmentação representado pela pirâmide de conformidade da OECD tem sido utilizado como base para inspirar reformas de modernização nos modelos de gestão de risco de diversos órgãos de controle. Programas de conformidade cooperativa tributária [9] têm sido cada vez mais incentivados pelas administrações tributárias [10].”

Notas::

9. Cf. OECD (2013)

10. No âmbito de tributos internos, o Brasil tem avançado no tema com o desenvolvimento do seu programa de conformidade cooperativa fiscal, o Programa CONFIA. Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/confia. Acesso em: 20 out. 2022.

Obra: Estudos Tributários e Aduaneiros : I Congresso da Receita Federal. 2.3 Segmentação de intervenientes: a pirâmide de conformidade. RFB, 2024, Brasília. Francisco Marconi de Oliveira … [ et al.], Coordenador. Artigo: O Programa OEA e sua integração ao modelo de gestão de risco de conformidade aduaneira [1]. De Fabiano Queiroz Diniz e Luiz Henrique Behrens Franca.

Nota:

1. Artigo originalmente apresentado como requisito para conclusão do curso de pós-graduação em Comércio Exterior e Direito Aduaneiro da Universidade Católica de Brasília em dezembro de 2022.

Interessante artigo dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil.

A Pirâmide de Conformidade da (OECD, 2004) é uma referência para os fiscos delinearem práticas de relacionamento com os pagadores de impostos, no que tange à “indução de comportamento de conformidade dos indivíduos” (p. 686), mas “não pode ser interpretada de forma literal, uma vez que é possível um mesmo indivíduo adotar quaisquer das atitudes simultaneamente em relação a diferentes temas” (p. 688).

No topo se situam os “contribuintes” que se recusam a cumprir normas, ou seja, os que preferem o total desprezo à compliance na gestão de seus negócios, seguidos imediatamente pelos que inicialmente se recusam, mas quando pressionados acabam cedendo. No terceiro nível se situam os que estão abertos à compliance, mas vivem sob dificuldades e na base estão os que são determinados à compliance de maneira que são “comprometidos a implementar controles adicionais para assegurar sua conformidade” (pp. 687-688). No topo se indica o uso total da força da lei; para o nível seguinte o “dissuadir por dentenção”, no terceiro nível se recomenda a ajuda para o cumprimento e na base se aponta em favor da facilitação.

Sempre indico a busca do diálogo com o fisco diante de problemas de conformidade. Porém, às vezes me deparo com quem prefira o litígio, não raramente combinado com um comportamento típico do topo sob uma fé inabalável em advogados com interpretações um tanto heterodoxas dos dispositivos legais, coisa que parece cegar alguns empresários. Por outro lado é preciso ponderar bastante a complexidade do ambiente de negócios no Brasil impactado pelas normas fiscais; vivemos em um hospício tributário com requintes de crueldade burocrática como reflexo do Estado-babá, construído ao longo de décadas em uma sociedade pautada por uma educação para se orbitar em torno do governo e do aparato político estatal, contexto onde se incentiva o clientelismo em meio à informalidade e seus desdobramentos, sendo o mais notório a sonegação, mas esta dura realidade onde há dois países, um formal que é a caricatura do outro, o real ou tecnicamente chamado de “informal”, não deve servir de pretexto para se abrir uma empresa e ficar deliberadamente no topo da pirâmide enquanto se roteia a vida para retroalimentar os vícios de quem exerce poder no Estado.

A pirâmide também me inspirou a definir um código de procedimentos em relação ao comportamento de clientes no sentido de permanecer ou não disposto à prestação de serviços, pois considera que não faz sentido gastar energia com quem não tem qualquer interesse em evoluir em um trabalho cujo propósito é organizar o próprio ambiente de negócio, onde a questão da compliance sempre diz respeito.

19/09/2024 22h04

Imagem: katholish.de

“[…] até os católicos chamariam sua igreja de a Igreja ‘Católica Romana’, sem notar que a qualificação ‘romana’ contradizia fundamentalmente a qualificação ‘católica’: um verdadeiro oxímoro.”

Obra: A Igreja Católica. 6. Reforma da Igreja, Reforma ou Contra-Reforma? Objetiva, 2002, Rio de Janeiro. Tradução de Adalgisa Campos da Silva. De Hans Küng (Suíça/Sursee, 1928-2021).

Sobre o trecho (p. 158) desta Leitura, ao abordar o tema da Reforma Protestante, Hans Küng se refere à catolicidade questionada da Igreja mediante a divisão com o oriente (leste). O termo “católica” foi usado pela primeira vez por Inácio (30/35-98/107), bispo de Antioquia para designar a igreja “inteira” em oposição às igrejas locais ou individuais (p. 44). O termo “católico” deriva de katholikos em grego e significa “geral, “relativo ao todo” (p. 43), o que fazia sentido como “igreja abrangente e universal” (p. 44). Hans Küng inclusive menciona que “os reformadores davam importância a pertencer à ‘Igreja Católica'”, pois eles “entendiam esse catolicismo, sobretudo, num sentido doutrinal: a fé católica era aquilo em que sempre todos acreditaram, e em toda parte, segundo a escritura” (pp. 157-158). Esse sentido se perdeu ao longo do tempo e hoje prevalece o oxímoro “católico romano”. Contudo, penso, no sentido de igreja como “corpo de Cristo”, e assim imagino que possa haver sentido para uma releitura do termo onde há abrangência ou universalidade e assim todos os que creem sejam “católicos” mas no plano institucional, salvo para os que arrogam para si o monopólio representativo, no mundo da pluralidade de denominações e sistemas doutrinários diversos, o que me parece mais evidente é que a catolicidade é ilusão.

A catolicidade foi um dos temas destacados pelo colega de leituras, católico fervoroso [260] que, lá pelos idos de 2002 demonstrou como confissão de fé o deslumbre por esse oximoro no início da conversa. Outra recordação nesta leitura, ainda na primeira leitura em 2002, deu-se por outro interlocutor que se declarou ateu (o mesmo se declararia “católico” ao ingressar na vida pública [261] alguns anos depois). Nos dois casos, ao refletir hoje sobre como é prevalente a “leitura enviesada”, percebi que, apesar dos interlocutores terem sido tão distintos em termos de como lidavam com a fé religiosa, ambos leram o livro tão-somente pelo viés em que se situavam: o católico reprovou rapidamente a consideração do problema (e por tabela todo o livro) ao preferir se voltar ao apelo de pertencer a “única igreja verdadeira”, a romana e católica, de acordo com seu sistema de crenças, de maneira que esse viés passou a determinar sua leitura até o final do diálogo, não dando a menor chance para discutir questões do livro além de sua visão dogmática, enquanto o segundo, o ateu, interessou-se pelas polêmicas do livro para enfatizar o que aparentemente favorece seu viés de disseminar descrédito sobre o que se apresente de forma credente, mas não demorou para desqualificar o livro e o autor ao perceber que, apesar das questões que inicialmente tinham lhe apetecido, o autor ao enfatizar na abertura a Igreja como seu “lar espiritual” (p. 15), o desapontou ou seja, autor e livros levados a sério são apenas os que convergem totalmente para as coisas que se defende.

O problema da “leitura enviesada” é que ela impede uma apreciação de problemas suscitados no texto em camadas mais profundas, algo possível quando se permite deixar que o autor fale livremente, ou seja, não seja interrompido, censurado e/ou distorcido por preconceito ou crenças do leitor.

260. 30/05/2024 21h29

261. 12/09/2024 23h08

18/09/2024 22h25

Imagem: libriantichionline.com

“Uma pessoa estúpida é uma pessoa que provoca perdas para outra pessoa ou um grupo de pessoas enquanto não obtém nenhum ganho para si mesma, e possivelmente incorre em perdas.”

Obra: As leis fundamentais da estupidez humana. Capítulo IV. A Terceira Lei Fundamental (de Ouro). Planeta, 2020, São Paulo. Tradução de Edmundo Barreiros. De Carlo M. Cipolla (Italia/Pavia, 1922-2000).

É um tempo oportuno para refletir sobre as cinco leis fundamentais da estupidez humana segundo o medievalista e historiador de economia Carlo Cipolla.

- Subestimamos sempre, e inevitavelmente, o número de indivíduos estúpidos em circulação. Tal condição impede que se faça uma estimativa séria do índice de estúpidos na população. Contudo, estúpidos estão a vagar pelos quatro cantos do mundo, podem surgir de repente, em situações improváveis e lugares inconvenientes, além do agravante de que os que se julgavam racionais e inteligentes se revelam como estúpidos de forma escancarada;

- A probabilidade de uma determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica pessoal. A estupidez para se manifestar não depende de fatores culturais, sociais, educacionais. Diria, ao meditar nesse ponto, que a estupidez é democrática por excelência, sendo distribuída de maneira uniforme na população pela natureza. Pode ser observada em iletrados, medíocres e doutos, dos mais pobres aos mais abastados. Estúpidos podem ser observados na alta sociedade, nas elites, nos lugares mais sofisticados, entre santos e pecadores, crentes, agnósticos e ateus, até nos meios mais obscuros e desprezados da sociedade;

- Estúpido é o sujeito que causa dano a outra pessoa ou grupo de pessoas sem obter nenhum benefício para si, eis o primeiro caso, ou mesmo incorrer em prejuízo auto infligido o que, neste segundo caso, pode ser designado como super estúpido. No primeiro caso, há grande variação de graus de estupidez, e quanto maior for o nível, maior será o poder de provocar dano se estiver a ocupar alguma posição de poder. Estúpidos chegam ao poder por arranjos sociais, prestígio religioso e, em termos de meios democráticos, ao observar a segunda lei, uma parcela considerável de eleitores estúpidos encontra no poder do voto uma oportunidade para provocar danos aos sensatos, conforme se discorre na terceira lei;

- Pessoas não estúpidas sempre subestimam o potencial de provocar danos das pessoas estúpidas. As pessoas não estúpidas, em particular, costumam esquecer que, a qualquer momento, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias, lidar e/ou associar-se com indivíduos estúpidos prova de maneira infalível ser um erro muito caro, pois a crença de que o estúpido só pode causar dano a si mesmo confunde a estupidez com a vulnerabilidade. Os não estúpidos, incluindo os bandidos, costumam cometer esse erro com frequência;

- A pessoa estúpida é a mais perigosa que existe; eis o corolário, sendo, portanto, pior que o sujeito bandido que, agindo com perfeição em prejudicar os outros, transfere ativos, bens, recursos, provocando perdas nas vítimas em função de sua evolução de ganhos, em um jogo de soma zero, enquanto a pessoa estúpida, quando causa perdas aos outros e não se beneficia, provoca prejuízos sem contrapartida, reduzindo assim a variável de estoque, ou seja, o estúpido é o pior tipo porque empobrece a sociedade em geral.

O senso comum pode apontar que os estúpidos são muitos, porém, penso, o problema que Cipolla apresenta sobre a inviabilidade de uma estimativa precisa da representatividade na população, indica uma questão de dispersão de conhecimento ainda mais grave que a presunçosa e vazia afirmação de que são “muitos”; sim, são “muitos”, mas a considerar o problema de mensurar seu volume com margem de erro baixa, vejo aqui uma questão infinitamente superior.

Cipolla apresenta gráficos para demonstrar logicamente suas ponderações sobre a posição da estupidez diante da não estupidez, e quanto à quinta lei, penso, que os estúpidos podem compor uma cadeia de exploração dos que denomina “bandidos”, ou seja, penso, entre os que os veem como recurso precioso para o cometimento de fraudes e provocação de danos; estúpidos podem não necessariamente cair na situação de causar danos a terceiros e a si mesmos sem beneficiar outrem, pois há de se considerar a hipótese de estarem instrumentalizados como entes promotores de transferência de ativos. Estúpidos aqui, penso, seriam “idiotas úteis” em meio a típica carência de discernimento em favor dos mal feitores.

17/09/2024 00h01

Imagem: Goodreads

“[…] The world was constantly speaking to Ancient Man.“

Obra: Piranesi. 4. Part 4:16. Bloomsbury Publishing Plc, 2020, New York. De Susanna Mary Clarke (UK/England/Nottingham, 1959).

A primeira impressão que tive ao apreciar Piranesi foi a de um romance que lembra um pouco o conceito de “obra aberta” de Umberto Eco. Pensei, mais uma vez, enquanto maravilhado com uma proposta onde o leitor não está diante de um texto que subestima sua inteligência, com diálogos secos, em obviedades que tentam explicar tudo e acabam enfadonhas, pelo contrário, a experiência de leitura nesta obra, para ter sentido e enlevo intelectual, depende de sua sagacidade interpretativa.

O título e o pano de fundo fazem alusão ao arquiteto e gravurista italiano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)., onde Clarke construiu uma extraordinária narrativa que combina magia e introspecção que insere um viés que até me lembra também um pouco Gabriel Garcia Marquez (1927-2014); refiro-me ao “realismo fantástico”.

A ideia da Casa com sua diversidade de salões, desenvolvimento inspirado no autor italiano, ganha uma conotação de ilustração sobre uma imensidão de problemas que Piranesi se depara nesse mundo que vai descobrindo em meio a dilemas sobre o que consegue compreender em sua ingenuidade mediante o intrigante Outro, pessoa que mantêm o único contato que dispõe nessa jornada. Destarte, o romance que se inicia sem dar ao leitor elementos mais claros para apresentar seu cenário, vai crescendo e empolgando na medida em que os anseios e questionamentos de Piranesi desafiam à abertura de determinadas “portas” nesta Casa-Mundo, penso, e aqui faço uso de uma proposta para começar a degustar o ambiente provocante construído pela autora.

No trecho do quarto capítulo, o tempo verbal me chamou a atenção para uma questão ampla em que Piranesi se esmiúça como se nesse “mundo” tivesse uma conversa de mão dupla com esse “homem antigo”, onde vejo um contexto perturbador porque “falava” (e não fala mais?) com ele. Este é um ponto em que penso na “porta” que, na experiência de leitura, pode-se descobrir para mergulhar na imensidão de propostas à reflexão sobre o que nos cerca em termos do que entendemos como realidade e fantasia advinda de nossas distorções ou limitações, compondo um conjunto de cifras em que Clarke brinda os leitores.

16/09/2024 00h01

Imagem: Oficial Site

“Cash convinced the director that Christ transcended the church, and in basic terms, was a ‘reformer and revolucionary’. […]”

Obra: Johnny Cash: The Biography. 12. The Gospel Road. Capo Press Books, 2006, Philadelphia. De Michael Streissguth.

O “Homem de Preto”, a lenda na fase de seu reavivamento gospel.

No trecho, convence o diretor Robert Elfstrom de que a grande carga religiosa de seu projeto The Gospel Road (1973) com as marcantes filmagens no rio Jordão e a cena da crucificação com uma forma de filmagem diferente dos padrões da época, que passa uma ideia da redenção que se perpetua nos tempos modernos (local 3398). Cash alegou que o investimento na obra para o grande público compensaria porque Cristo “transcendeu a igreja”, aqui penso no sentido do que hoje se chama de “bolha”, em relação ao meio mais restrito em torno de um tema. O argumento para convencer Elfstrom de participar do projeto foi de que Jesus, em termos básicos, foi “um reformador e um revolucionário” (local 3375).

Contudo, deixou claro que seria um filme para “o meu Senhor” (local 3383), aqui vejo dentro de sua espiritualidade, ou seja uma afirmação pessoal, não proselitista. Lembra as letras de canções em que se retrata em uma introspecção. Próximo a Billy Graham (1918-2018), assim seguiu com um musical que consumiu um ano de edição com o diretor (local 3390) tendo uma combinação dos quatro evangelhos a retratar o Jesus divino e o humano, este segundo como parte que lhe rendeu críticas por interações com Maria Madalena que foram tidas como “ambíguas” quando enfatizou a imensa compaixão de Cristo por ela (local 3398).

A reviravolta na vida de Johnny Cash com o reavivamento de sua espiritualidade, pois era de uma família cristã com experiência em igreja batista, fez-me lembrar de um colega nos anos 2010, amante do rock raiz, que me disse que gostava mais dele “quando não era um crente fervoroso”; aqui se trata do Cash das bebidas e dos medicamentos pesados, com a imagem de fora-da-lei, de fato, deu lugar a um tipo de artista um tanto místico, voltado para auto crítica na fé e com viés ativista por nativos americanos.

Penso que as canções gospel do Cash repensado pela experiência religiosa possuem uma estética que melhor se comunica com o mundo fora dos arraiais estereotipados de igrejas evangélicas, o que não acontece com produções brasileiras, por exemplo, que normalmente são pobres em termos artísticos, pela carência de originalidade, apelativas a teor piegas, cafona, preso ao público da bolha eclesial.

15/09/2024 12h26

Imagem: Forrówelt

– Mas o senhor não é casado?

– Sou sim, mas com minha mulher não tem…

Obra: Vida do Viajante: A Saga de Luiz Gonzaga. Capítulo VIII. Editora 34, 1996, São Paulo. De Dominique Dreyfus (France/Poitiers).

Recife, 1997, abril – O evento estava na parte final com uma palestra de um empresário com experiência no ramo de crédito que era do círculo de negócios de ZW. Decidi encaminhar uma questão e enquanto me ajudava a melhorar a pergunta sobre os efeitos da moeda estável no crediário para a classe C (o plano real com três anos e pouco tinha mudado radicalmente o segmento), comentei que iria deixá-la com a secretária do palestrante que estava a recolher perguntas dos estudantes, quando então o velho espirituoso me falou: “secretária?”, deu um sorriso irônico e cantou ainda baixinho:

Certo mesmo é o ditado do povo,

Pra cavalo velho

O remédio é capim novo.

Terminada a palestra, na saída lhe perguntei porque tinha cantado versos de Capim Novo de Luiz Gonzaga. Respondeu que a moça que estava recolhendo perguntas, além de secretária, é namorada do “homi” e que a esposa dele, uma distinta senhora, certamente estava em casa cuidando do netinho recém-nascido. “Mas ele deve ter uns 60 e poucos anos e a moça parece ter a minha idade!”, 21 anos, exclamei. “Exatamente, e o mais curioso é que não é raro a confundirem com a filha dele caçula”, completou.

A então novíssima biografia do rei do baião tinha saído no ano passado (1996) e ZW estava com um exemplar, quando me mostrou que a famosa composição Capim Novo foi lançada em meio a um momento da vida do Gonzagão que, aos 63 anos, enquanto casado, segundo a biógrafa, tinha arrumado uma namorada de 28 anos (p. 269), comentou. Curioso o diálogo do velho Lua com o pai da moça, que era do Sertão com as filhas “muito bem criadas” (p. 268).

Quando consegui comprar um exemplar há algum tempo dessa belíssima biografia, entre variações de palavras que ocorrem normalmente em um exercício de busca de antigas recordações, pensei em uma das mais importantes lições que recebi na vida. Foi após perguntá-lo sobre o que achava de um homem se relacionar com quem tem idade de ser filha, ainda mais sendo casado. Ele respondeu que nos outros, a priori, não cabe “achar, dar opinião”, pois “cada um toca sua vida íntima como bem entender desde que não machuque os outros”, mas essa pergunta fica melhor, seguiu, “quando a aplicamos em nós mesmos”, e prosseguiu,, “ora , dessa forma, se ocorresse comigo seria algo ‘deprimente'”. ZW estava quase nos 70, era viúvo, rico, viu a esposa partir em meados dos anos 1980 na batalha contra o CA, e não queria mais saber de relacionamento. “Deprimente”, prosseguiu, “porque um homem na minha idade que ainda sente que precisa se relacionar com uma mulher tão jovem, com idade de ser sua filha ou até mesmo neta, o que seria ainda pior quando casado, demonstra que não conseguiu amadurecer o suficiente para perceber que entrou em uma fase da vida cujo sentido existencial se torna maravilhoso quando transcende o hedonismo que permeia a juventude, quando supera a busca prioritária pelo prazer saudosista da testosterona, onde reside o desejo puro e simplesmente material. A visão de vida é convidada a uma mudança quando saímos da juventude e de forma virtuosa, quando se envolve no legado que deixará, o exemplo de vida em um sentido de valores, experiências, e assim o homem maduro compreenderá que o sexo só faz sentido quando as energias das almas envolvidas estão em harmonia. Ora, nessa idade de 20 e poucos anos, certamente uma moça procura estabilidade financeira em um homem acima de 50, é, muitas vezes, somente por interesse econômico e, às vezes, por uma experiência com alguém mais depurado para ensinar alguns truques na cama; não existe a menor chance dessa energia acontecer para um amor verdadeiro, da mesma forma que um homem nessa idade, quando procura uma mocinha é para tão-somente outro tipo de realização material que se dá através da exploração do corpo da jovem; a mulher para ele, nessa busca juvenil pelo prazer, não é nada além de um objeto, um troféu para seu ego de macho frustrado com a idade, por isso, e muito mais, esse tipo de relacionamento é doentio, uma coisa deprimente. Espero que você viva até chegar em minha idade e entenda essas coisas.”

14/09/2024 19h58

Imagem: USP

“Interessou-se em compreender por que os humanos acreditam que a sociedade não foi instituída por eles, mas por vontade e obra dos deuses, da Natureza, da Razão, em vez de perceberem que são eles próprios que, em condições históricas determinadas, criam as instituições sociais […]”

Obra: Convite à Filosofia. Capítulo 7. A consciência pode conhecer tudo?. Ática, 2000, São Paulo. De Marilena de Souza Chauí (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1941).

Lembro que havia certa empolgação em comentários desta obra, por parte de professores de filosofia e sociologia que escutei no ano em que fora publicada pela primeira vez (1995).

O trecho (p. 216) me é caro, pois veio à baila 10 anos depois quando, nos “pulmões”, meditava sobre as coisas que acreditava e nas reformas de pensamento que tinha passado até então. Em 1995, a partir de uma abordagem de um professor em sala de aula, consoante esta explicação no texto da professora Marilena Chaui, que tenho respeito, com destaque especial dos trabalhos sobre Gramsci [259], acerca do que Marx pensou sobre “alienação social”, percebi um problema no argumento marxista: só faria sentido se o homem não fizesse parte da Natureza, se fosse um objeto fora da ordem natural, o que é um absurdo. Não afirmo que Marx acreditava nisso, tampouco o considerei em relação ao que explica a professora, que é uma boa interprete de Marx, mas entendi que o argumento tem uma imprecisão fatal; pensei, às vezes propagamos ideias que possuem falhas de argumentação que contradizem aquilo que afirmamos defender, e nenhum mortal está imune a isso.

Algum tempo depois comecei a pensar sobre o que poderia ter causado o fracasso das tentativas de implantação do socialismo (nos casos da URSS e de Cuba), mas não conhecia a crítica de Mises sobre a ausência do cálculo econômico, tampouco a questão da dispersão do conhecimento apontada por Hayek, e foi considerando a obviedade de que o ser humano é integrante da Natureza, sendo assim um agente que provoca a diversidade inerente na sociedade, que percebi que o ponto de referência em alusão à Marx, em torno do que se arroga como crença entre os homens de que a sociedade foi instituída “por vontade e obra dos deuses, da Natureza, da Razão”, induz a uma separação incorreta de categorias, o que prejudica justamente a compreensão dos problemas sociais. Talvez isso tenha ocorrido porque Marx estava pautado na alienação por conta de sua visão sobre o fenômeno religioso, bastante influenciada por Feuerbach.

Mais um tempo, acredito entre 1997 e 1998, cogitei que o socialismo, quando em elevado grau de implantação, revelou o quanto o desprezo por essa diversidade provocada pelo ser humano, que desemboca na construção da sociedade, ocasiona em regimes autoritários na medida em que os governos revolucionários tentaram impor políticas centralizadoras que naturalmente se chocaram com multiplicidade de comportamentos humanos na ordem social. Cerca de oito anos adiante, com os austríacos, conseguiria entender melhor que essa diversidade emerge da ação humana que se evidencia em uma grandeza, o impessoal mercado, a qual tinha dificuldade de compreender dada a influência socialista que custou mais de uma década para me livrar:

Em outras palavras, percebi que socialistas lutam contra a Natureza, enquanto outros, oportunistas que sabem disso, tomam proveito para aliená-los politicamente.

259. 23/09/2023 16h42

13/09/2024 22h12

Imagem: Students for Liberty

“A família é inerentemente um obstáculo aos esquemas de controle central de processos sociais.[…]”

Obra: Os Ungidos. As fantasias das políticas sociais progressistas. Capítulo III. Seguindo os números. O “desaparecimento” das famílias tradicionais. Família do tipo “Hozzie e Harriet”. LVM Editora, 2022, São Paulo. Tradução de Felipe Ahmed. De Thomas Sowell (EUA/Carolina do Norte, 1930).

Sowell talvez seja o mais importante crítico vivo do progressismo, termo um tanto melindroso e que deve ser adotado com cautela.

A começar pela alusão espirituosa do título, da primeira a última página nesta obra se premia o leitor com uma das mais cirúrgicas abordagens sobre sujeitos tão politicamente corretos, bem intencionados, da “elite intelectual” com enorme poder de influência dada a elevada estima na massa em torno do que se acredita de sua capacidade de compreender o mundo, assim sendo doutos em planejamento central, sempre ávidos em querer ditar sua visão de mundo por meio de “políticas públicas” (toda vez que escuto essa expressão, meu alerta dispara).

A família é um núcleo de autonomia em tomada de decisão, o que naturalmente é uma barreira para a execução de toda proposição externa intervencionista. Assim não será surpreendente que o aparato pelo qual os “ungidos” ocupam e lutam pelo controle cada vez maior, também conhecido como “Estado”, esteja em constante choque com essa instituição que, pensei enquanto meditava no trecho (p. 100) desta Leitura, está na base da propriedade privada. Quanto a este meu pensar em paralelo, lembra Sowell que Marx (1818-1883) rascunhou no Manifesto Comunista, “um ataque deliberado aos laços familiares”. Evidentemente foi, como sugere Sowell, “astuto” o meu herói da ingênua adolescência ideológica ao remover esse ponto na versão final da obra (p. 100).

O terceiro capítulo é uma análise de incongruências no uso de estatísticas em narrativas dos “ungidos” para manipular os não versados que compõem a massa da opinião pública. Centro-me na parte em que a intenção é promover a descrença na família para facilitar a intervenção estatal a serviço, obviamente, dos interesses por controles sociais em se pautam os “ungidos”. A manipulação depende do êxito na confusão de um percepção momentânea ou “imagem instantânea” com um processo que esteja em curso; no caso aqui refiro-me ao que se analisa sobre dados acerca de crianças que moram com ambos os pais nos ciclos da vida, onde famílias tradicionais não são consideradas nas estatísticas (pp. 99-100). O exemplo da análise sobre divórcios ao ano (p. 97) é outro clássico da manipulação em favor de ideias que estejam em convergência com a visão progressista para “atestar” a crise sobre a família tradicional. A relativização das adolescentes grávidas com o racionalismo que enfatiza a “gravidez indesejada” não necessariamente atrelada ao estado civil da mão, é algo que há algum tempo observo em falas de progressistas, o que Sowell analisa a partir da referência bibliográfica mencionada (p. 102).

Em suma, nesta parte Sowell demonstra como as narrativas dos “ungidos” disseminam a crença de que a família tradicional é um anacronismo com base em interpretações equivocadas de dados estatísticos.

12/09/2024 23h08

Imagem: BBC

“A ciência, como ciência, não pode fornecer um argumento a favor da existência de Deus. Mas as três peças de evidência que analisamos neste livro — as leis da natureza, a vida com sua organização teleológica e a existência do universo — só podem ser explicadas à luz de uma Inteligência que explica tanto sua própria existência, como a existência do mundo. A descoberta do Divino não vem através de experimentos e equações, mas por uma compreensão das estruturas que eles revelam e mapeiam.”

Obra: Deus existe: as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. 10. Aberto à onipotência. Ediouro, 2008, São Paulo. Tradução de Vera Maria Marques Martins. De Antony Garrard Newton Flew (UK/England/London, 1923-2010).

O primeiro ateu que tenho por lembrança foi um colega do ginásio que afirmou ter lido a Bíblia inteira e explanava contradições de textos que desafiavam o professor de religião. Considerava aquilo tudo muito curioso. Por ele se deu a primeira vez que me interessei pela leitura bíblica, pois fiquei impressionado com o feito de se ter lido todo aquele imenso volume.

Professores ateus que conheci tinham passado por alguma experiência religiosa e dois foram marcantes: o primeiro tinha sido seminarista batista e se tornou marxista. Descobri seu ateísmo enquanto conversávamos sobre sua indicação do livro Lógica formal, lógica dialética, do Henri Lefebvre (1901-1991). O segundo, outro professor de economia, particularmente me chamou mais atenção, não por ser judeu, e sim pelo conhecimento teológico baseado no histórico-crítico, método que conheceria no seminário dois anos depois. Foi a primeira pessoa que me disse que “Moisés é um personagem, não existiu”. Na ocasião discordei (2001); influenciado por um tempo que cultivava uma fé com viés apologético, mas três anos depois, quando terminei de digerir o histórico-crítico, passei a concordar, o que em nada afetou minha crença em Deus.

Conheci pessoalmente ateus declarados, mas nunca o tipo militante; somente através de literatura. Percebi que se trata de um tipo chato de promotor da desconversão alheia, tanto quanto o crente fundamentalista com mania de querer converter todo mundo.

ZW foi muito espirituoso ao conhecer os argumentos, todos baseados em materialismo dialético, de outro professor marxista desconvertido da fé cristã, quando saiu com essa:

– Amigo, imensa é a sua fé, é necessário ter muita para se esquivar da não transcendência. Como não sou digno de desamarrar a correia dessas suas sandálias presas na terra, confesso que sou um ateu do ateísmo.

Em suma, percebi que crentes e ateus chatos podem ter muitas coisas em comum: uma das maiores é a militância no desejo de colonizar o outro com suas ideias sistematizadas, algo peculiar de uma mentalidade religiosa missionária que se baseia na invasão do outro. O ateu militante é um missionário de sua crença descrente, disfarçado de “indivíduo racional”. Outra situação em comum é a necessidade de constante de combate ao outro que o antagoniza. O crente chato quer destruir os argumentos do ateu chato, e vice-versa.

Conheci um ateu nos bastidores de leituras que negou a posição ao ser indagado publicamente sobre se tinha crença religiosa quando respondeu: “sou católico”. Detalhe: era candidato a prefeito na ocasião. Não sei exatamente o porquê, mas me lembrei do FHC comungando e beijando o anel papal em 2002.

Entre tantos ateus que marcaram minha vida, conheci os “cristãos”. Sim, há muitos ateus “cristãos”. Conheci um que fora do templo era como aquela cena da moeda envolvida por uma crosta de ferrugem, que o cardeal pegou em uma fonte do Vaticano para explicar a Michael Corleone o quanto a religiosidade poderia ser aparente a ponto da fé não penetrar nas pessoas: durante a semana detonava os funcionários, irascível, implacável, muitas vezes sem qualquer empatia, tinha prazer em pisar nos outros que considerava inferiores, mas quando adentrava na igreja, algo acontecia e aquele papel de embrulhar prego se tornava um homem “amável”, “manso” e “espiritual”. Descobri um ateu “cristão” enrustido quando me disse que “a Europa precisa de novos líderes para colocar ordem naquela casa”, e quando fui sondando que líderes seriam naquela crença política, identifiquei claramente que seriam racistas, misóginos, xenófobos, homofóbicos… Não que ser ateu seja isso; conheci ateus tão graciosos, educados, gentis, humanos, certamente mais próximos do Supremo Bem do que muitos crentes por aí… O que quero dizer é que todo preconceito e toda violência ao outro é uma forma, das mais agressivas, de se negar Deus, e se torna ainda mais abjeta quando se usa uma fantasia religiosa.

Moral da história: a religião, muitas vezes, não passa de uma máscara utilizada socialmente para esconder a realidade interior permeada pelo que São Paulo aponta como “obras da carne”.

Outros ateus “cristãos” conheci no “Ministério da Palavra”, os mais tóxicos, pois o que faziam nos bastidores por interesses mesquinhos era uma clara mensagem, à mon avis, de que a crença em Deus para eles não passava de uma fantasia. O pastor Abdoral nasceu da indignação que senti em uma roda de pastores que só falavam em arrecadação e vantagens financeiras oferecidas por igrejas, como se fossem executivos de empresas na disputa econômica pelos mais qualificados. Nessa turma, que é das mais deploráveis, teve um que me disse algo assim:

– Por um instante pensei que tudo isso é ilusão (apontou para a igreja com os irmãos), mas ainda sim estaria aqui todos os domingos pela saúde mental.

Depois passei a entender melhor os sermões de auto ajuda dele em que “Deus”, “Cristo”, “Evangelho”, eram apenas termos que usava para adaptar seu coaching de quinta categoria à membresia, que na verdade era uma clientela de terapia coletiva de botequim.

No entanto, não tiver a felicidade de conhecer pessoalmente um ex-ateu ou um “desconvertido da fé na descrença”, como diria ZW. Fora o caso do filósofo Antony Flew.

258. 25/09/2022 21h42

11/09/2024 22h22

Imagem: Colégio dos Jesuítas

As questões fundamentais são abandonadas como questões gerais, isto é, vagas, abstractas, não operacionais. A questão original que a ciência roubou à religião e à filosofia, para assumi-la, a questão que justificou a sua ambição de ciência: ‘Que é o homem, que é o mundo, que é o homem no mundo?’ […]”

Obra: O método. Tomo I. A natureza da natureza. Introdução geral. O espírito do vale. Publicações Europa-América, 2726 MEM MARTINS CODEX. Tradução de Maria Gabriela de Bragança. De Edgar Nahoum (France/Paris, 1921), pseudônimo Edgar Morin.

Tenho apreço maior por autores que não tratam o leitor como se estivesse na quinta série. E Morin é um deles. Seus textos, talvez alguns diriam, são complexos demais. Não penso assim. Os textos de Morin são, à mon avis, desafiadores ao aprimoramento do intelecto.

O trecho (p. 16) desta Leitura me remeteu ao problema do especialista super estimado em minha geração, reverenciado em si mesmo mediante um mundo cuja complexidade se evidencia no que defino como “pluralismo antropológico” que é derivado de diversas realidades socioculturais. O especialista, mesmo sendo relevante autoridade em sua área de conhecimento, quando simplesmente pautado apenas pelo fragmento em que se tornou douto, fatalmente estará inapto para ter uma mínima compreensão desse mundo que exige a sofisticação do trabalho interdisciplinar e o arrojo do transdisciplinar.

Morin, penso, é um filósofo da ciência cuja relação com mundo não se trata apenas de um diálogo entre disciplinas, onde cada um de seus baluartes tornam para suas respectivas redomas após um colóquio não raramente enfadonho de egos. O antropólogo judeu-francês milita em favor de uma dialética para transmutá-las, entendo, para torná-las aptas a participarem de uma construção grandiosa na capacidade de romper com o isolacionismo para se tornar plena no bojo das questões fundamentais do ser humano. No entanto, o que é comum em relação ao problema que Morin apresenta? A ciência quando castrada dessa disposição ao fluxo de integração de via dupla, entregou o problema para a filosofia que, na visão do filósofo, é “sempre incompetente aos seus olhos por etilismo especulativo”, quando não para a religião que, aponta, é “sempre ilusória aos seus olhos por mitomania inveterada” (p. 16) .

Morin, penso, almeja profeticamente uma complexidade nas junções para salvaguardar a ciência de uma inanição reflexiva nas especialidades; almeja ciências em torno da pluralidade do espírito humano que as produz, sendo sujeito e objeto em um sentido de estrutura integrada, organizada, um “ecossistema de saberes” que lembra a visão aristotélica.

10/09/2024 20h39

Imagem: The Economist

“Estamos sendo atingidos por uma nova doença, a respeito da qual alguns leitores ainda podem não ter ouvido falar, mas sobre a qual ouvirão muito nos próximos anos – ou seja, o desemprego tecnológico.”

Obra: As possibilidades econômicas de nossos netos (1930)*. Keynes. Coletânea. Tradução de Miriam Moreira Leite. Ática, 1978, São Paulo. De John Maynard Keynes (Reino Unido/Cambridge, 1883-1946).

Está de volta o lorde que marcou as minhas primeiras lições de economia.

O ano era 1995 e ZW levantou a questão sobre a novidade que se apresentava: a comercialização da internet e seus possíveis impactos no mercado de trabalho, isso posto, estávamos diante da citação do trecho (p. 154) desta Leitura, seguido da explicação do significado do conceito de “desemprego tecnológico”, cujo ensaio do lorde é originalmente de 1928 (p. 150), sendo ampliado em 1930, ou seja, uma reflexão econômica de 67 anos atrás.

As possibilidades econômicas de nossos netos é um texto muito interessante de Keynes; versa sobre diversas questões além do “desemprego tecnológico”, o ponto que nos prendeu à reflexão na ocasião. O lorde explica que o “desemprego tecnológico” ocorre porque a descoberta de meios para economizar o emprego do trabalho ocorre em um ritmo maior que aquele em que são encontradas formas de novas aplicações para a força de trabalho, ou seja, trata-se de um fenômeno em função do avanço tecnológico que possibilita maior produtividade com menos recursos humanos, cujo volume de trabalhadores substituídos nesse processo não é reaproveitado na íntegra pelo sistema econômico. Keynes cita que do século XVI, com a progressão cumulativa depois do século XVIII, uma era de avanços científicos e técnicos se iniciou, o que impactou a indústria e o transporte, então estima a possibilidade de, ainda em sua geração, da eficiência produtiva crescer de tal maneira que será capaz de “desenvolver todas as funções da agricultura, da mineração e da indústria com um quarto do esforço humano a que nos acostumamos” (p. 153).

A expectativa por grandes avanços tecnológicos, apontada por Keynes no final dos anos 1920, despertou ZW a especular que a internet e a era digital poderiam ser bases para profundas mudanças na economia do trabalho, com efeitos muito difíceis de serem estimados; não conseguíamos imaginar como seria. Com 20 anos de idade não tinha maturidade, nem base intelectual suficiente para entender a complexidade do tema, embora trabalhasse como programador. Tinha uma noção rasa sobre o que significaria a internet, até então restrita no Brasil ao meio acadêmico desde os anos 1980. O termo me remetia, apenas como analogia simples e bastante limitada, a uma tecnologia que utilizava desde meados de 1991: a conexão via RENPAC em aplicações que preparavam remessas de cobrança para serem enviadas ao Banorte através de um modem interno, processo de envio de arquivos que poupava o setor financeiro com muito trabalho em remessas físicas para a agência bancária. Parei para refletir que a internet e as soluções digitais que surgiam exponencialmente poderiam significar algo muito superior, com conexões para trocas de dados entre ambientes operacionais muito mais diversos. Foi em 1996 que consegui fazer meu primeiro acesso a internet comercial, e com o navegador Netscape conheci o http, depois enviei meu primeiro e-mail, fiz meus primeiros download e upload de arquivos, e assim pude ter uma ideia bem mais clara sobre a revolução que estava começando no mundo do trabalho bem diante do meus olhos.

Em 1997, a popularização massiva dos micro computadores, o avanço da comercialização da internet e a economia digital, davam-me mais subsídios para compreender melhor o conceito de “desemprego tecnológico”. Era óbvio que muita força de trabalho seria descontinuada em atividades que exploravam limitações que os meios físicos e a distância até então provocavam nas relações entre agentes econômicos, enquanto surgiriam oportunidades para novas ocupações. Pensei, como seria a relação matemática entre a obsolescência de recursos humanos e o volume de força de trabalho gerado em novas ocupações? Passei então a ver o “desemprego tecnológico” como um fenômeno natural do espírito humano, uma perturbação necessária na livre cooperação social dentro do processo de evolução científica que se reflete nas relações humanas que atuam na economia.

09/09/2024 00h01

Imagem: Universität Konstanz

“Taking Exodus as a myth does not mean that we are dealing here with pure fiction without any historical core. Myths may very well be based on historical experiences. […]”

Obra: Exodus and Memory. Em Israel’s Exodus in Transdisciplinary Perspective. Springer, 2015, Cham. De Jan Assmann (Deutschland/Langelsheim, 1938-2024).

Este trabalho me atualizou sobre temas do êxodo bíblico. O texto foi derivado de uma conferência em um evento na Universidade da Califórnia entre 31/05 e 03/06 daquele ano (Prefácio, v), dada pelo egiptólogo alemão, que também foi cientista da cultura e das religiões.

Assmann trabalha o êxodo sob a concepção de mito, algo que assimilei no seminário entre 2003 e 2007. No trecho (p. 5), aborda um problema melindroso: tratar o êxodo bíblico no Egito como um mito “não significa que se está lidando com pura ficção, sem qualquer núcleo histórico”, pois, entende, “os mitos podem muito bem ser baseados em experiências históricas”.

Quando saí do seminário, consegui finalizar uma questão que me incomodava: a historicidade do Êxodo. Até 2003 lia o Antigo Testamento como se normalmente lê nas igrejas: relato histórico sob a camada devocional, sendo o Pentateuco considerado erroneamente como de autoria de Moisés, conceitos que foram repensados ao longo das aulas e, sobretudo, nas leituras nos “pulmões”. Lembro-me que gostava mais da biblioteca do que da sala de aula, não por conta dos professores, que eram competentíssimos, mas sim devido ao ambiente confuso; estava cercado por muitos discentes com mentalidade fundamentalista de igreja e poucos com espírito acadêmico. Já na biblioteca, quando não estava só, era acompanhado por algum colega que tinha objetivos comuns em relação ao que se busca em um ambiente de estudo voltado ao espírito crítico.