31/12/2024 15h03

Imagem: The Torah

:לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל- חֵפֶץ תַּחַת הַשָּׁמָיִם

Obra: Bíblia Hebraica. קֹהֶלֶת. Capítulo 3. Trinitarian Bible Society. 10m/2/98. London. SW19 3NN., p. 1557.

O futuro não existe – por Heitor Odranoel Bonaventura

Há um tempo

para todo propósito

debaixo do céu,

assim falou o pregador.

Há um momento oportuno

feito na existência…

com um sentido de ser

para cada instante

nos multiversos

que nos cercam.

No passado

de cada universo,

de cada ser,

a vida flui

em memórias,

mas também está

à deriva

na imensidão

do desconhecido.

A vida é o presente

que se pode aprender

com a história,

mas não pode ficar presa

ao que passou, pois assim

negará a si mesma

e definhará.

Não há futuro,

há apenas abstrações

produzidas na mente

a consumir o presente

com desejos,

anseios e temores.

O que importa

não é apenas viver

cada momento,

mas encontrar um propósito

para realizar o bem

no que se pode ser

ao chorar e sorrir…

ao falar e se calar…

ao se alegar e se entristecer…

ao plantar e colher…

ao nascer e tornar ao pó.

30/12/2024 20h30

Imagem: Al Jazeera

“The three most basic premises area quite clear: […]”

Obra: Palestine peace not apartheid. 1. Prospects for peace. Simon & Schuster, 2006, New York. De James Earl Carter Jr. (EUA/Plains, 1924-2024).

Em meados dos anos 1990 emergiu meu interesse pela Palestina, e Jimmy Carter, por conta da assinatura dos Acordos de Camp David (1978), foi um das personalidades que me despertaram ao estudo, pois além de seu envolvimento com a questão, foi o presidente dos Estados Unidos que passou pelo segundo choque do petróleo (1979), questão intimamente ligada à geopolítica no Oriente Médio, outro tema que considerei entre os mais importantes na faculdade de economia.

O falecimento de Carter (29) me fez lembrar o quanto, ao estudar sua biografia, passei a ter certa admiração por seu idealismo dentro de um contexto de minha juventude, ao perceber as muitas dificuldades econômicas que enfrentou enquanto não abdicava de sua formação cristã. Chamou a minha atenção, por pura ingenuidade, que até o Fidel Castro [288] parecia mais animado com ele em um tempo de tensões elevadas com o antagonismo soviético.

Sobre Carter presidente há mais críticas negativas e a impressão que fiquei é de que ele tinha um perfil incompatível para o sistema de poder imperialista que representava, alguns diriam que foi um presidente “fraco” diante das circunstâncias do barril do pólvora que tomou conta do mundo durante sua administração, a começar pela revolução iraniana (1978-79) e a invasão soviética no Afeganistão (1979). Tive um professor que resumiu o tempo de Carter sendo o de “um bom homem que chegou à Casa Branca na hora errada”. E haveria alguma “hora certa” para um “bom homem” na política?, hoje penso.

Outra imagem que guardo de Carter é a do homem piedoso e filantropo; ele foi um típico batista americano, diácono, professor de escola bíblica dominical por quatro décadas, com uma visão de Evangelho integrado com a assistência social. No entanto, o maior destaque em sua vida pública, entendo, foi este livro de 2006 que chocou logo pelo título ao mencionar “apartheid” no contexto palestino, tendo em vista que a abordagem que ele apresenta até então me pareceu inédita no rol dos ex-presidentes dos Estados Unidos. O que Carter quis alertar, entendo, é que se a política na Palestina não mudar em relação aos problemas sociais que desencadeia, o quadro chegará a de um sistema de segregação análogo ao que ocorrera na África do Sul. Quando passei a ler Edward Said e Ilan Pappé, percebi o quanto a leitura de Carter chega a ser até um eufemismo, contudo, no trecho (p. 20) desta Leitura, ele apresenta três pressupostos para a paz na região: 1. O direito de Israel existir dentro de sua fronteira vivendo em paz sendo aceito pelos palestinos e demais vizinhos; (p. 21) 2. O assassinato de não-combatentes em Israel, na Palestina e no Líbano por bombas, misseis e outros atos de violência não deve ser tolerado; 3. Palestinos devem viver em paz e dignidade em sua terra conforme lei internacional, a menos que seja modificada em negociações de boa-fé com israel.

Nenhum dos três pontos faz parte da realidade e, penso, enquanto se trata de um justo esquema elementar de ordenamento, acaba por esbarrar com o problema histórico sobre a forma como o Estado de Israel se apropriou de grande parte da Palestina, onde me parece improvável que ocorra um reconhecimento do lado israelense que, ao sofrer os ataques em uma relação conflituosa tão complexa, se restringe a defender claramente apenas o primeiro item. O que Carter discorre é um ideal, mas a realpolitik não funciona com base em idealismo, sendo um fenômeno de poder que destroça a justiça e a dignidade como parte de sua prática, enquanto as defende de forma restrita ao mundo das narrativas.

288. 21/09/2024 14h38

29/12/2024 13h49

Imagem: The Nobel Prize

“[…] quando requisitadas a julgar uma probabilidade, as pessoas na verdade julgam alguma outra coisa e creem ter julgado a probabilidade.”

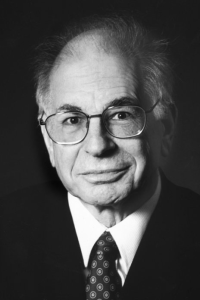

Obra: Rápido e devagar: duas formas de pensar. Parte 1. Dois sistemas. 9. Respondendo a uma pergunta mais fácil. Objetiva, 2012, Rio de Janeiro. Tradução de Tássio de Arantes Leite. De Daniel Kahneman (Israel/Telavive, 1934-2024).

Kahneman menciona seu trabalho com Amos Tversky (1937-1996), a quem dedica esta obra que considero a mais importante que li sobre comportamento humano em tomadas de decisões.

O contexto do trecho (p. 110) desta Leitura diz respeito a julgamentos de probabilidade sobre a ideia de “substituição” de uma pergunta em lugar de outra, quando se é questionado por algo relativamente complexo e se recorre, pelo Sistema 1 [287], a uma resposta de uma pergunta relacionada que é mais fácil. Isso ocorre com frequência e se dá por heurística (p. 110); “um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis”.

Então, diante de uma pergunta difícil, o Sistema 1 assume por heurística em um esforço de tentar respondê-la, buscando uma pergunta relacionada; por analogia nosso pensamento, entendo, apela ao Sistema 1 quando não encontra um retorno preciso para o problema, o que Kahneman, para se diferenciar da definição de George Pólya em A arte de resolver problemas, chama de “bacamarte mental, o controle impreciso que temos ao mirar respostas para nossas perguntas” (p. 111). O problema é que essa heurística “às vezes funciona razoavelmente bem e às vezes induz a erros graves” (p. 111).

Ao ler esta obra entendi o quanto o Sistema 1 é sedutor e perigoso, diante das exigências de reflexão que há no Sistema 2. E essa sedução é potencialmente muito problemática porque, quando sou confrontado com um problema mais complexo, o Sistema 1 é acionado para uso de heurística ou substituição automática por analogia, e dada sua prontidão, posso ser envolvido por um processo automático de pensamento que pode me levar de fato a conclusões equivocadas com consequências graves.

Kahneman também alerta para um Sistema 2 “preguiçoso”, quando uma questão complexa se apresenta, vem o Sistema 1 a me fornecer uma resposta imediata após a heurística, e então até me esforço para usar o Sistema 2, ou seja, refletir antes de responder, mas, se eu não for capaz de resistir à tentação do menor esforço que o Sistema 1 indica, endossarei uma resposta heurística “sem examinar muito minuciosamente se ela é realmente apropriada” (p. 112), o que potencializará enganos e tomadas de decisões causadora de danos. Penso que a substituição por analogia ou a heurística do Sistema 1 é uma questão elementar que se relaciona intimamente com problemas de conclusões precipitadas, preconceitos, fanatismos em geral, ilusões de conhecimento, arrogâncias, inclusive no efeito Dunning-Kruger, e demais situações onde permeiam palpites, opiniões e os “reacts” tão comuns em redes sociais.

Muitas das conclusões sobre pessoas e coisas podem estar ligadas às crenças que se tem sobre elas e não à suficiência de conhecimentos sobre fatos que dizem respeito ao problema em si. Esse conhecer deve ser seguido por uma reflexão acurada, o que exige competência para que se possa emitir um bom juízo de valor. Isso posto, por interlocutores já fui definido como “bolsonarista”, “petista”, “ultra liberal em economia”, “comunista”, “católico tradicionalista”, “protestante de teologia liberal”, “machista defensor do patriarcado”, “defensor de LGBTQIAPN+”, “conservador e reacionário”, “progressista/socialista”, “de mente fechada”, “de mente aberta”, “tímido”, “extrovertido” entre outras coisas tão antagônicas.

Por que já escutei conclusões tão extremas, conflitantes, sobre a minha pessoa? E por que também cometi e cometo esses erros com os outros?

Esta obra de Kahneman me ajudou a entender o peso da probabilidade de que eu e meus semelhantes emitiram conclusões se baseando em heurísticas impróprias, em conceitos imediatos alimentados por crenças. Trata-se de um processo automático de pensamento que conduz a conclusões equivocadas, fora da realidade, apresentadas por convicções que sustentam narrativas que satisfazem as crenças e não passam de ilusões de conhecimento. Da mesma forma que fui julgado com base em ilusões e crenças que nortearam quem me julgou, penso em quantas ocasiões fui seduzido pelo Sistema 1 a cometer os mesmos erros, a emitir opiniões sobre alguém ou algo apenas me baseando em minhas ideias, crenças, em meus “achismos”. Quando percebi a gravidade do problema em meus juízos, passei a procurar uma forma de combatê-lo enquanto compreendi que é uma vulnerabilidade comum em seres humanos, uma espécie bastante influenciada por emoções e que tem dificuldades de equilibrar a razão com os sentimentos e as crenças. Então, algumas chaves nesse esforço pessoal foram se revelando:

Leitura – Conhecimento – Silêncio – Reflexão – Meditação – Oração – Introspecção – Autocrítica – Privacidade

A Leitura é uma terapia sendo base do Conhecimento, insumo para o Sistema 2 operar. O Silêncio é um pré-requisito na busca para ouvir a voz de Deus, um ato para usar o Sistema 2, que alimenta a consciência em processo intelectual-dialético, o que consiste na análise dos dados conhecidos e a abertura para o repensar de ideias, conceitos, crenças e conclusões. A Reflexão ocorre em paralelo e se aprofunda com a Meditação, tornando sublime a experiência cognitiva com a Oração, que inspira à Introspecção e à Autocrítica, para então submeter tudo ao crivo da Privacidade, pois nem tudo que se conclui deve ser externado em certas ocasiões, por algumas razões que aprendi, e outras que estou a melhor compreender.

Outras chaves certamente surgirão, pois tenho ciência de que estou em um processo…

287. 28/03/2024 22h06

28/12/2024 18h09

Imagem: Instituto Santos Dumont

– Você realmente acha que uma interface cérebro-cérebro pode ser construída?

Obra: Muito além do nosso eu. Capítulo 10. Compartilhando mentes. Planeta, 2017, São Paulo. De Miguel Angelo Laporta Nicolelis (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1961).

Assim indagou o amigo de infância do renomado neurocientista brasileiro, como este leitor pode também se perguntar… Alheio à ficção científica, pensei, a conexão de duas mentes, lembra Nicolelis, foi assunto suscitado pelo físico americano Murray Gell-Mann em O quark e o jaguar (p. 391).

Em vez de pensar em como será o futuro, um exercício ilusório estimulado pela minha formação em economia, tentar entender o que está sendo desenvolvido com um olhar historiográfico sobre o que evoluiu e suas possíveis implicações, é algo que me parece mais razoável, e então no que Nicolelis pensou em interface-cérebro-máquina-cérebro (ICMC) onde traça um histórico sobre o que foi desenvolvido nessa área me deixou profundamente pensativo como leitor totalmente leigo.

Também pensei sobre a questão ética a envolver a potencial manipulação de mentes em torno do trabalho do neurofisiologista espanhol José Manuel Rodrígues Delgado (1915-2011) em 1969 (p. 397) e a impressionante experiência com um touro em uma arena onde o cientista espanhol provou (fotos, p. 403) que “a estimulação elétrica de regiões do cérebro […] era capaz de induzir um estado de ‘paralisia motora transiente'” de maneira que ao aplicar seu aparelho no animal, conseguiu neutralizá-lo com um simples apertar de botão (p. 401).

O futuro é uma ilusão, levei 40 primaveras para entender isso, já o rato da espécie Long-Evans, é o que foi registrado nos anais científicos da realidade; um organismo biológico guiado por impulsos elétricos, um no córtex S1 direito, outro no esquerdo (pp. 408-409), experimento do seu ex-orientador de doutorado, John Chaplin, fotos (p. 411). No mais, o desenvolvimento de Nicolelis na questão é esmiuçado neste capítulo (pp 411-435) que me pareceu bem esclarecedor sobre o presente, longe de qualquer especulação baseada em futurologia, entendi que nesse mundo, seres humanos podem ser potencialmente conectados, diria, amalgamados em um “nascimento de um novo consenso mental” (p. 435), penso, com o aprimoramento de recursos tecnológicos que abrem a discussão sobre a ressignificação do termo “evolução” da nossa espécie.

27/12/2024 21h30

Imagem: harrietbraiker.com

“A agradadora compulsiva, obviamente, acredita que obter a aprovação de potencialmente todas as pessoas é necessário para se sentir digna.”

Obra: A Síndrome da Boazinha. Como curar sua compulsão por agradar. Parte III. Dia 9: Livrando-se do vício da aprovação. BestSeller, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Marcelo Schild. De Harriet B. Braiker (EUA/Califórnia/Los Angeles, 1948-2004).

Em dezembro do ano passado recomendei este livro a uma cliente da carteira de consultoria. Um pouco depois ela recebeu um diagnóstico de burnout e entrou de licença médica. Havia oito meses assumido a direção do escritório após o falecimento do sócio fundador em um negócio com quase 30 anos de atividade. Foi o tempo necessário para alcançar o estágio do esgotamento que caracteriza a síndrome, cujos sinais me chamavam a atenção durante as sessões no Zoom em novembro.

Assim que ela assumiu o escritório notei que sua forma de administrar estava comprometendo meu trabalho como analista de arquivos digitais do fisco. Com uma nítida incapacidade para dizer “não” diante de situações críticas que exigiam pulso de quem comanda um negócio, tinha sinais de uma compulsão onde se pautava em tentar agradar a todos, a começar dos clientes com pedidos fora da realidade e práticas que tornavam as rotinas inviáveis; em muitos casos precisavam ser alertados ou até admoestados, além de alguns colaboradores que passaram a apresentar vícios de conduta que não ocorriam na gestão anterior. Quem não tem política de relacionamento com clientes e colaboradores certamente vai se desgastar muito mais que o necessário em um negócio contábil, argumentei. Para piorar, o maior cliente do escritório, em termos de receita bruta, cada vez mais exercia pressão sobre ela e a equipe dando sinais de que queria que o escritório girasse em torno de sua empresa, algo que cogitei analisando o histórico de ocorrências e algumas conversas que tive com ele em vídeo conferência. Quando a situação beirou o insustentável, ao ser consultado, não podia deixar de alertá-la sobre minhas duas suspeitas que revelavam um cenário com uma combinação explosiva: talvez, de um lado, ela fosse um caso da “síndrome da boazinha” ou da “compulsão por agradar”, o que é uma porta para o esgotamento em qualquer segmento da vida, não importa se pessoal ou profissional, e do outro lado, seu maior cliente apresentava sinais de um comportamento suspeito de transtorno de personalidade narcisista.

Junto com este livro lhe sugeri procurar um psicoterapeuta. Não havia o que fazer em termos administrativos além do afastamento ao dispor de um colaborador experiente para assumir. Lembro-me de ter mencionado este trecho (p. 287) e que uma chave para lidar com o problema consiste em priorizar a aprovação essencialmente mais importante, que diz respeito em relação a si mesma, penso, avaliando, orientando, aprovando, advertindo, reprovando, aconselhando e, sobretudo, liderando seus colaboradores sob a consciência de que é impossível agradar a todos.

Já o problema do cliente com traços narcisistas… bem, entendo que é necessário construir um capital profissional, ao longo da carreira, que torne possível deixar determinado cliente à vontade para procurar outro profissional, contudo, independente dessa visão, a saúde física/mensal sempre deve estar em primeiro lugar.

26/12/2024 19h32

Imagem: Recanto do Poeta

CÍCERO

Quanto a mim, sou menos orgulhoso, não exijo pureza de ninguém. Acho que “a extrema dor é a extrema-unção, e o sofrimento duro é a absolvição plenária”. Por isso, “consinto de bom grado que os homens pequem, contanto que todas as impurezas de sua vida infame escorram, gota a gota, através das lágrimas vertidas”.

Obra: Os homens de barro. Primeiro ato. José Olympio, 2013, Rio de Janeiro. De Ariano Vilar Suassuna (Brasil/Paraíba/Parahyba do Norte, atual João Pessoa, 1927-2014).

Peça de 1949 onde “as inquietações espirituais exacerbaram os processos expressionistas empregados na primeira versão de Cantam as harpas de Sião” (Nota Biobibliográfica, por José Laurenio de Melo).

O cenário consiste “no conjunto de lajedos da Pedra do Reino, principalmente diante das esculturas da Sagrada Família, esculpidas por Arnaldo Barbosa, com o Cristo Rei ao centro, ladeado pelo São José e pela Nossa Senhora” com as personagens Elias (o pai), Adauto (o primeiro Filho), Abel (o segundo Filho), Ezequiel (o Velho), Bento (o Doido), Cícero (o Profeta e Corifeu do Coro) e o Coro.

Elias tem barba e se veste “como um Beato sertanejo” . De pé e com uma grande Bíblia na mão, lê versos com os homens de joelhos e armados com rifles encruzados às costas, eis a cena inicial. Com um bloco de granito próximo, Elias quer esculpir, com a ajuda dos filhos, parte do Anjo que ele avistou, no entanto, um conflito se desenvolve entre ele e os mais ricos da redondeza que se veem incomodados com muita gente que trocou a vida nas Fazendas pela Pedra do Reino, onde “a terra, as Cabras e os roçados pertencem a todos”. Então chega Cícero, o Profeta, com o seu Coro, para ouvir a versão de Elias sobre as queixas que circulam em torno de suas ações no local. Em meio a polêmica, Ariano insere de passagem o típico antagonismo político ferrenho e violento que ocorre no sertão entre grupos, com os do cordão encarnado a apoiarem Elias, e os do cordão azul a desaprová-lo. E assim foi desenvolvido um belo início de história de mais uma obra deste grande dramaturgo brasileiro que tem considerável peso de influência em minha forma de pensar o ficcional.

Voltei-me ao mestre depois de ouvir críticas um tanto perturbadoras de especialistas que conferiram O Auto da Compadecida 2 antes de ir para o público em geral ontem (25). Vou esperar no streaming…

Com tanta coisa boa que pode ser desenvolvida com base no universo de Ariano, fiquei apreensivo quando me falaram que seria lançada uma continuação da adaptação cinematográfica (2000) desta obra-prima (1955), encenada pela primeira vez em 1956, um patrimônio da cultura brasileira. Penso que a memória de Ariano não pode ser explorada para fins meramente comerciais, em projetos caça-níquel, pois seria como jogar pérolas aos porcos. A cultura popular sertaneja não é sinônimo de coisa vulgar, de mero entretenimento sem conteúdo reflexivo, tampouco mais um objeto de exploração comercial; é a essência de um povo, sua sabedoria, sua história e sua poesia com a erudição do mestre que, ao longo da vida, tratou desse tema de forma extremamente crítica.

25/12/2024 12h59

Imagem: ex-isto

“Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna […]”

Obra: A República. Livro VII. 514a-c. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De Platão (Atenas, 428/427 – 348/347).

1990

Lá pelos idos de 1990 um adolescente polemista, amigo de infância do pastor Abdoral, no último ano do ginásio, estava mais preocupado em encontrar um trabalho na área de informática (não se usava o termo “TI” à época), para colocar em prática o que estudava no novíssimo PC-XT que ficava ao lado de sua cama, do que qualquer outra coisa, incluindo saber onde faria o ensino médio, algo que não lhe parecia tão importante.

Sobre aquele ano tem uma recordação em torno do professor de religião, do colégio de confissão católica romana onde estudava, de freiras àquela época a passarem uma forte imagem de disciplina que, apesar de sua indiferença pela fé romana, de certa forma o fascinava. A euforia de seus hormônios o impediam de entender minimamente bem aquela motivação onde a indiferença se explicava, em parte, pela formação protestante que recebia em uma escola bíblica dominical de uma igreja batista sob um comportamento um tanto cético, enquanto curioso pela forma racionalista como a fé lhe era apresentada quando escutou pela primeira vez a expressão sola scriputura…

Nessa teia de imagens, às vezes um tanto espalhadas e fora de sequência, recordo que foi em direção ao professor, impulsionado pelo que ele tinha escutado durante a aula: “se tem uma coisa que amo é a verdade, é a Igreja Católica!”. Seu impulso também tinha algo bem mais interessante e dava-se por um trecho de A República que lhe deixou perplexo: O Mito da Caverna.

Sem saber exatamente o que lhe incomodava, perguntou: “Como o senhor sabe o que é e onde está a verdade?”. A resposta no contexto foi seca e breve: “Pela fé”. E esta perturbação o acompanharia desde então em diferentes contextos; alguns anos adiante fizera ao professor de economia, declaradamente marxista, ateu e ex-batista, desta vez aplicada ao “socialismo como sucessor inevitável do capitalismo nas dialéticas da história”. As respostas do professor multiplicaram suas dúvidas em progressão exponencial na medida em que as escutava. O tempo foi passando e a alegoria da caverna parecia um assombro na vida do jovem, de maneira que passou a se questionar sobre muitas coisas que julgava saber, se não passariam de ilusões.

Até que ponto o que conhece é mesmo verdadeiro, válido, preciso, correto em tudo que julga saber?

O que é possível saber para não cometer erros de entendimento da realidade?

Quem sabe estivesse mais para os homens da caverna “desde a infância algemados de pernas e pescoço, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente; são incapazes de voltar a cabeça, por causa dos grilhões; serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa elevação, por detrás deles,; entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro” (p. 210) onde podiam ver as sombras de homens que trabalhavam, falavam e assim os que estavam aprisionados na caverna acreditavam que as sombras e as vozes que ecoavam eram a realidade, de maneira que “não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava?” (p. 210).

Não estaria chamando de “realidade” o que não passaria de sombras e vozes que ecoam na “caverna da vida”? E assim como que, por um momento, pudesse sair dessa “caverna” e tivesse contato com o mundo externo, em toda sua luminosidade, não teria enorme dificuldade para entender o que estava diante de si, algo que seria bem mais próximo da verdade, de maneira que em sua incapacidade de compreensão poderia até mesmo apelar em favor da ilusão do que tem como “realidade” nas sombras? (p. 211)

Ele encontrou um amigo em 2004 que lhe disse para “dar um basta nessas coisas, parar de pensar nelas para não enlouquecer” . Então, em seu peculiar apreço pela provocação perguntou a quem lhe dera o conselho: “Como você sabe que posso enlouquecer pensando nesse problema?”. Então escutou: “Você não tem jeito mesmo…”

Como saber se o que se afirma conhecer é real, verdadeiro? Até que ponto o que se afirma saber sobre algo ou alguém é seguro, preciso? Há cinco anos um colega lhe recomendou comprar uma ação de uma loja de departamentos bem conhecida nas classes C e D. Ele tinha investido um valor considerável de suas economias e então lhe perguntou: “Como você sabe que essa ação é tão promissora como afirma?”. O colega apresentou balanços, demonstrações, relatórios de investimentos, para tentar lhe convencer, mas algo dentro daquele, agora homem de meia idade, afirmava que tudo aquilo, com aquele ar de “ciência”, não passava de uma crença e, talvez, de uma grande ilusão. Depois de um tempo, estourou um escândalo bilionário de fraude em balanços da tal companhia, e o jovem colega que tinha recomendado a compra adoeceu com depressão por causa da perda de patrimônio que sofreu. Então ele pensou: todos aquelas análises tão “científicas”, relatórios, balanços, indicadores, não passavam de sombras, de uma ilusão do conhecimento. A verdade estava “fora da caverna”, tenebrosa, trágica, cruel, na forma de fraudes contábeis. Pensou se pudesse ter ido lá fora e conseguisse identificar as fraudes esmiuçadas à luz do dia, alguém acreditaria na sua história se voltasse a caverna para lhes contar?

Aquele adolescente que ficou perplexo com a caverna de Platão, hoje pensa na atualização do mito em tempos de julgamentos sumários de uma sociedade alienada com as redes sociais. Há quem pense que se possa “saber tudo” sobre uma pessoa por causa das redes sociais: eis uma das maiores ilusões do nosso tempo. Nada pode ser mais enganoso. E o que dizer do medonho “tribunal da internet”? Uma versão de horror para o tempo presente pleno de indivíduos que chegam rapidamente a conclusões com base em informações breves, muitas vezes distorcidas, manipuladas ou fabricadas.

Além das redes sociais, a vida em sociedade fora dela não escapa da ilusão do conhecimento: quantas vezes pessoas são definidas, julgadas com precipitação, por quem não tem conhecimento de todos os fatos que lhes dizem respeito e assim os julgadores de ocasião se acham aptos para alguma conclusão? Isso se agrava quando se pensa na força de crenças a movimentarem juízos enquanto disfarçadas de conhecimento de “fatos”. Então quando se questiona: Por que fulano fez isso? Esse sistema de crenças ou pensamentos automáticos costuma ser acionado para disseminar conclusões do tipo “fez por isso” ou “por aquilo”, ou “por que ele é isso” ou “ele é aquilo”, em achismos ou convicções típicas de quem vive nas sombras da caverna de Platão.

O problema suscitado brevemente foi atualizado com uma proporção inimaginável na massificação da Inteligência Artificial (IA), em consumidores deslumbrados na medida em que fazem uso de conteúdos de uma IA onde estão a permitir que algo “pense” em seu lugar, dispensando o próprio entendimento de fatores analíticos, e a questão agora seria:

Como ficará esse ser humano que abdica do exercício intelectual no estudo e terceiriza seu pensamento analítico-construtivo para uma coisa não humana fazê-lo em seu lugar, elaborada com o cruzamento de conceitos trazidos por outros humanos que interagem com ela?

24/12/2024 16h47

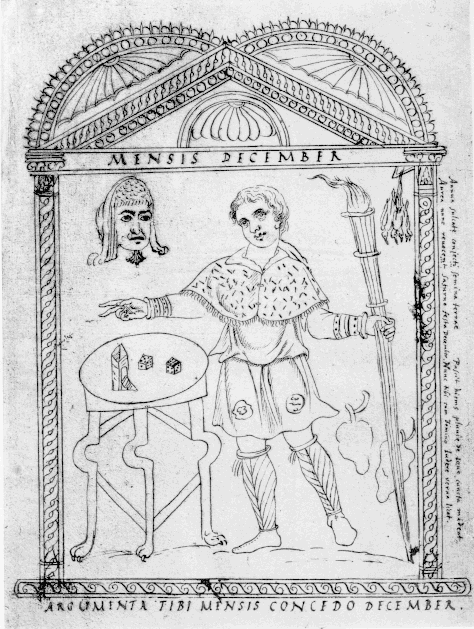

Imagem: tertullian.org

habet dies XXXI

VIII. Natalis Domini corporalis. Solstitium et initium hiberni.

Obra: Kalendarium Anno CCCLIV Conscriptum. MPL013, Documenta Catholica Omni. De Fúrio Dionísio Filocalus.

Mais antigo calendário (354) conhecido com referência ao Natal cristão em dezembro, no início do inverno.

Um dos grandes enigmas da antiguidade romana imperial, em especial a partir do reconhecimento da fé cristã, penso, está na origem do Natal celebrado em dezembro. Este documento (p. 688) é o primeiro que se tem notícia a apontar que a celebração no calendário papal (Dâmaso, 304–384) está no mesmo período próximo ao solstício de inverno no hemisfério norte e da Saturnália.

Um sério entrave para estudar bem essa questão se situa no viés religioso. Um católico de confissão romana, razoavelmente bem preparado em defesa da fé, tende a apontar que o Natal cristão é o original a ignorar possível relação com a tradição romana da Saturnália, muito antes do imperador Juliano, “o apóstata” (331-363) ter evidenciado a celebração pagã, quem sabe como uma provocação à cristã. Já no viés protestante, entre os mais sectários, há uma tendência para desqualificar o 25 de dezembro como uma referência histórica; no máximo, quando há celebração, seria em termos de uma “data simbólica”, além de associá-lo às tradições pagãs do romanismo.

O que mais me impressiona neste debate é a certeza que muitos apologetas católicos afirmam ter, assim como protestantes, não raramente, costumam refutar e explicar sua versão também como “verdade histórica”. E como penso que historiografia é coisa seríssima e relaciona com o sentido da celebração de algo tão extraordinário, na consciência de minhas limitações científicas em torno do problema, sigo pautado pela dúvida, o que é algo por demais desinteressante na atualidade de quem celebra as próprias “certezas”.

23/12/2024 23h23

Imagem: Feltrinelli Education

“Se la fede è un anelito di trascendenza volto a quell’aldilà assoluto che chiamiamo Dio, non c’è nulla di più religioso […]”

Obra: Le Parole di Gesù. La diferenza abissale tra fede e religione. Feltrinelli, 2023, Milano. De Umberto Galimberti (Italia/Monza, 1942) e Ludwig Monti (1974).

Fé x Religião – por pastor Abdoral, inspirado no texto de Galimberti

Fé é poesia sem palavra em versos rimados com Deus. É a voz do silêncio que fala ao espírito na transcendência que enleva ao Totalmente Outro.

A religião é a palavra que se disfarça de fé e faz um barulho na história se passando por entendimento, dialética… é a cultura que fala sobre Deus, e por isso não o encontra. É instituição, narrativa, teologia, política, business… jogo de poder… é o ser humano que se fantasia em um baile de máscaras para tentar enganar a Deus.

Na fé ele se desnuda na própria imensidão em gemidos inexprimíveis de verdades que esconde na religião.

Jesus anunciou a fé, a religião o negou.

A fé une, a religião divide.

A fé é católica, inteira, verdadeira, universal, cósmica… é o corpo de Cristo.

A religião é romana, protestante, ortodoxa, pentecostal, o fundamentalista bíblico e o ateu militante em uníssono… é o que se encontra em qualquer esquina.

A luz passa pela fé e ilumina a alma. A religião passa pela fé para ofuscá-la.

A religião é uma ânsia por materializar o que apenas pode ser visto pela fé.

22/12/2024 12h53

Imagem: TVU Espanha

“Sentir que estamos participando de um projeto universal nos torne fortes, afasta-nos do mundadno e questiona nossa presença no planeta. […]”

Obra: Amar ou depender? Parte II. Prevenindo o apego afetivo. O princípio do sentido da vida. A transcendência. Planeta, 2021, São Paulo. Tradução de Sandra Martha Dolinsky. De Walter Riso (Italia/Napoli, 1951).

Torno ao terapeuta e professor italiano que entre a Europa e a América Latina.

Eis um tipo de reflexão, sobre a experiência de leitura, que prefiro fazer na primeira pessoa.

Quando entendi e aceitei que sou um microscópico elemento que compõe um “projeto universal” (p. 108), consegui me situar em um âmbito espiritual e desta forma comecei a refletir sobre de onde vim, onde estou e qual a direção que estou tomando nessa existência, o que me revelou um processo chamado “vida” o qual , em muitos aspectos, sigo sendo transformado sem percebê-lo de imediato, enquanto a sua materialidade passou a ser entendida apenas como uma sombra da imensidão que o envolve.

Desenvolver-se em uma espiritualidade na consciência de que faço parte de algo infinitamente superior, nada tem a ver com crença religiosa ou política. Refiro-me a uma experiência com o transcendente que me blinda de deslumbramentos e fanatismos para iluminar o entendimento de tudo que o ser humano institucionaliza é apenas uma caricatura do plano o qual me refiro.

Certa ocasião, um colega ateu me perguntou como acredito em Deus e lhe respondi que foi se encontrando comigo mesmo ao perceber um vazio que somente poderia ser preenchido através de uma consciência aberta e desimpedida dos grilhões da caverna do mundo que é resumido apenas de forma materialista por sombras que podem ser vistas, mensuradas e explicadas pelo ser humano terreno. Inverti o entendimento sobre o mito de Platão, comumente associado à ignorância ligada à ideia de que o mundo se resume à caverna, enquanto o que foi descoberto do lado de fora, por quem conseguiu se livrar das correntes que o aprisionava, implicou na experiência transformadora do conhecimento. A experiência de fé em Deus neste plano terreno é uma pequena e transformadora caminhada de conhecimento espiritual além da caverna que, neste caso, representa a mentalidade materialista que resume a vida na finitude da morte física e assim apenas o tangível importa como precedente da essência.

O encontrar-se comigo mesmo só foi possível apenas e tão somente com Deus em certa altura da vida, o que me revelou alguns motivos de minha existência, enquanto outros ainda não descobri, o que será possível apenas se, creio, permanecer nessa caminhada além da caverna e sob uma condição onde somente Deus pode estar comigo para ouvir coisas que só posso contar a Ele enquanto retornam para o “mundo” dessa caverna em cifras suportáveis. Desse processo senti, há alguns anos, que a consciência de fazer parte de algo maior sinalizou que o meu ego é importante apenas como meio, afinal sou um ente no processo, enquanto deve ser esvaziado como fim. Meu ego é um instrumento para movimentar o propósito da vida a partir do desenvolvimento do meu ser para uma finalidade maior que só pode ser concebida se esse mesmo instrumento for superado pela espiritualidade. Então percebi que nada humano, terreno, mensurável, a começar de meu ego, ou qualquer coisa conquistada e até mesmo amada seria capaz de sinalizar esse sentido. Falo por mim mesmo, pois ao longo de minha trajetória neste mundo, por diversas vezes, ouvi muitos a indicarem que o sentido se concentrava no amor-próprio, ou em alguém ou em algo; quantas vezes li e escutei “minha vida” na auto exaltação, em filhos, pais, conjugue, companheiro, companheira, títulos, carreira, família, instituição, trabalho, bens, poderes, legado… embora todas essas coisas possam ser maravilhosas, dignas de serem celebradas em adequada porporção, em minha experiência de vida não tiveram a competência para me revelar o que Walter Riso aponta como o “vetor orientador” para “um fim cósmico” (p. 109) que está no cerne do entendimento sobre o significado do sentido. Esse entendimento me foi libertador, na medida em que compreendi que não faz sentido pautar minha vida com base sobre o que tenho, nem sobre os que os outros pensam e julgam de minha pessoa, tampouco a busca de prestígio ou reconhecimento, o que se revelou como uma força consciente apenas dessa condição como consequência natural em uma dimensão importante, porém bem menor do que dava na juventude, pois fazer parte de uma visão mais ampla sobre a vida me permitiu a um reaprendizado da missão existencial por “sensibilidades” e “razões de ser” acerca do quanto é necessário saber separar as carências restritas a uma concepção material da existência, das carências espirituais.

21/12/2024 16h14

Imagem: Babelio

“Parmi les hommes et les femmes politiques français, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, nombreux sont ceux prônent l’indulgence envers Moscou […]”

Obra: La fascination russe. Politique française : trente ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. Partie IV. 1. Regarde le regime russe en face. Robert Laffont, 2024, Paris. De Elsa Vidal (1974).

Os programas de debate na França são um tanto diferentes dos que observo no Brasil, na Espanha e na Itália, a começar pela elegância no uso da palavra entre os participantes. Notei que os franceses são mais educados e dispostos a ouvir o outro, de maneira que não interrompem muito quando alguém está em argumentação, além de que há menos ocorrência de ofensas pessoais. Já debate entre brasileiros, italianos e espanhóis, muitas vezes, a sensação que tenho é de uma feira livre… Nas ocasiões em que visitei a França, notei que o jeito francês parece ser menos dramático, menos barulhento em situações comuns de convivência social, apesar da fama de ser um tanto militante e duro quando protesta.

E entre os experts que debatem política na França, em especial no conflito Rússia versus Ucrânia, Elsa Vidal chama a atenção pelo conhecimento refinado de detalhes da curiosa relação França-Rússia, com maior ênfase no pós-União Soviética, o que me parece ter íntima relação com o domínio que ela tem da língua russa.

No trecho (p. 369), Vidal aponta uma curiosidade na política francesa, que é marcada por uma inércia em avaliar melhor os perigos da Rússia, algo histórico que denota um fascínio. Então cita dois políticos das extremidades: Jean-Luc Mélenchon, maior líder do socialismo, e do outro a Marine Le Pen, no lado destro. Ambos possuem “uma certa indulgência com Moscou” (p. 369), afirma, e pelo contexto, à semelhança com o que penso sobre “centrão” versão à francesa, com suas vertentes um pouco mais à esquerda ou à direita, onde Emmanuel Macron reina. Também menciona a força do legado gaulista na mentalidade política com o conhecido toque de apelo à soberania nacional face ao que se apregoa quanto ao perigo da ameaça dos Estados Unidos, o que, curiosamente, não se associa à Rússia, mesmo com a tirania de Vladimir Putin na violência política (pp 277-288) e no espírito bélico expansionista territorial regado a um saudosismo imperialista (pp 288-294) o que, entendo, é um exemplo como a política na prática se baseia em crendices e não em consistência ética. No Brasil também percebo um pouco dessa mentalidade filo-russa nas extremidades partidárias e no “centrão” que se ligam ao ponto comum do quanto a uma leitura política do mundo que é permanentemente desconfiada da Casa Branca e mais tolerante com o Kremlin.

Outro ponto muito curioso nesta obra está no capítulo 4, onde Vidal, em meio às dificuldades com números oficiais em um regime de forte censura, premia o leitor com um banho de indicadores que desconstroem a narrativa da Rússia baluarte dos valores tradicionais, muito em parte, penso, pela fama que tem das restrições legais que prejudicam seus cidadãos LGBTQ+ (p. 252), no entanto, esse rótulo de nação conservadora não combina bem com um país que sofre com o aumento explosivo de divórcios (p. 250) e suicídios (p. 256), a refletir uma sociedade onde 70% à 80% se declaram cristãos ortodoxos, mas apenas 6% frequentam serviço religioso ao menos uma vez por mês (p. 247). Uma Rússia que sofre com epidemia de HIV (pp. 257-258) e a escalada da violência contra as mulheres (p. 261), este último problema não considerado como prioridade (p. 260). A excepcionalidade do conservadorismo russo perante o Ocidente “depravado” então, a considerar o que pondera Vidal, também não passa de mais um mito da atualidade.

20/12/2024 21h57

Imagem: Tripadvisor

“Nada mais exemplificativo sobre o sistema judicial brasileiro […]”

Obra: O país dos privilégios. Volume I. 1. Privilegiados de toga: Magistrados. Companhia das Letras, 2024, São Paulo. De Bruno Carazza.

Por eufemismo chamado de “contribuinte”, o pagador de imposto no Brasil, penso, precisa ter estômago para ler esta obra. O país dos privilégios foi pensado em trilogia (p. 25) para demonstrar a imensidão do problema no Brasil. O primeiro volume tem nove capítulos com dados em explanações chocantes de como a cultura dos privilégios em torno do aparato estatal é poderosa.

Carazza encerra o primeiro capítulo mencionando a escultura dos dinamarqueses Jens Galschiøt e Lars Calmar para ilustrar o sistema de privilégios a magistrados que “se tornam milionários mediante a criação, para si próprios, de benefícios variados” mas, evidentemente, as excelências não estão sozinhas (p. 58).

Enquanto pagava dois DARFS previdenciários e o DAS do Simples da empresa, e conferia a estimativa de impostos que correram por dentro de minhas últimas compras do supermercado, fiquei a pensar nos 93% dos magistrados que tiveram um rendimento médio superior aos subsídios dos ministros do STF em 2023 (p. 33). Depois meditei nos, “pelo menos”, 1002 magistrados que receberam um acumulado de líquidos superior a R$ 1 milhão no decorrer de 2023 (p. 35), em seguida refleti sobre o “auxílio-alimentação” de R$ 3 mil mensais dos juízes do Tribunal de Justiça de Alagoas (p. 39), nas férias em dobro e nos redundantes desdobramentos que formam os penduricalhos (p. 44), para chegar na consolidação de despesas com o judiciário que alcançam 1,6% do PIB, 3,2 vezes o de países emergentes e 5,33 das economias mais avançadas (p. 47).

É comum a crença de que o aparato estatal existe para proteger os mais pobres, no entanto, os números que dizem respeito aos privilégios indicam que isso não passa de um mito da modernidade.

19/12/2024 22h12

Imagem: ABC Cultura

“Resolvi em meu coração não conhecer homem algum [25].”

Nota do autor: 25. Evangelho Pseudo-Mateus, 7.

Obra: O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos. Capítulo I – De onde vem este menino? Mercuryo, São Paulo, 2002. Tradução de Silvia Rojo Santamaria. De Antonio Piñero Sáenz (Espanha/Cádiz/Chipiona, 1941).

Torno à obra do filólogo espanhol sobre os evangelhos e demais textos apócrifos.

No trecho (p. 25), parte final da resposta de Maria ao sacerdote, após ser interpelada sobre a importância do casamento em meio a um interesse do sumo sacerdote, chamado Abiatar (p. 24), para que casasse com o seu filho. Maria é uma menina retratada no Evangelho Pseudo-Mateus como uma virgem do Templo que decidiu por um voto de virgindade perpétua, o que contrariava a tradição à época em que as donzelas, quando completavam 12 anos, retornavam para sua casa com o propósito de serem entregues em casamento (p. 24).

Enquanto Maria resistia à tradição, os sacerdotes ficavam apreensivos no Templo na iminente menstruação que tornaria o lugar impuro (p. 25), o que motivou o sumo sacerdote à oração, que foi respondida e interpretada no santo dos santos para que Abiatar reunisse os viúvos da tribo de Judá para aguardar por um sinal sobre o qual a um deles Maria seria entregue. E o sinal veio no dia seguinte, pois o cajado de um viúvo chamado José, da descendência de Davi, ao lhe ser devolvido, “brotou uma flor admirável, cujo perfume, mesmo no ar livre, inundou todo o ambiente” (p. 27), nesta última parte em referência ao texto Nascimento de Maria, 7, 4.

José então ficou apreensivo em receber uma menina como esposa, sendo velho; “todos rirão de mim” (p. 27), mas o sumo sacerdote insistiu e até o advertiu com uma punição do Senhor e assim aceitou recebe-la apenas em custódia, e dessa forma Maria continuou com o seu voto cuidando de Tiago e Simeão, filhos do casamento anterior de José, como se fora mãe deles.

18/12/2024 21h33

Imagem: CRM-PR

“[…] A distração do TDAH faz com que quaisquer estímulos inúteis concorram com o foco principal. [..]”

Obra: Como lidar com mentes a mil por hora. Capítulo 5. Meios de identificar o TDAH. Crtérios de Hiperatividade e Impulsividade, (a). Gente, 2021. São Paulo. Clay Brites (Brasil/São Paulo/Santo André, 1973-2023).

Tenho particular interesse pelo estudo do TDAH e penso que esta obra do Dr. Clay Brites é um excelente começo para quem deseja entender o transtorno. Hoje penso que a filosofia de meu método de atendimento, em parte, reflete o que assimilei em leituras sobre o tema.

Quanto ao trecho (pp. 90-92), o doutor Brites indica que as distrações não se dão apenas com estímulos externos onde, penso, boa parte de meu método tenta neutralizar. Há os estímulos internos que são, à mon avis, mais complicados quanto ao tratamento; “pensamentos, ruídos, músicas de que você gosta e que ficam tocando em sua cabeça o dia todo, momentos marcantes que ficam reaparecendo em flashes…” a concorrerem entre si, o que pode provocar cansaço, irritabilidade e ansiedade (p. 92).

Uma das razões para ter adotado a vídeo conferência no suporte agendado, onde são tratadas as tarefas mais complexas, é para reforçar o meu foco e o do cliente. Descobri, por volta de 2019, que ficar restrito a um modelo de conversa por chat é algo bastante vulnerável, enquanto uma conversa com imagem e voz provoca um estímulo de atenção muito maior, além da aumentar a chance de neutralização dos tais “estímulos inúteis” que cercam profissionais de contabilidade e de TI no cotidiano de escritórios. Assim chamo o atendimento agendado no Zoom de “sessão”, uma reunião onde se trabalha com foco de maneira que procuro me policiar e ajudar os clientes a evitarem os desvios de atenção lhes propondo um sequenciamento lógico de tarefas e uma pauta realista. Muitos assimilaram o método e costumam chegar com uma lista de verificação, além de cortarem com frequência as tentativas de interrupção da sessão. Como registro todas as tarefas realizadas, identifiquei que os clientes que agendam e usam a vídeo conferência estão entre os que conseguem ter os maiores índices de produtividade, enquanto os que evitam o agendamento com o Zoom e apenas usam o chat do suporte remoto, ficam muito distantes.

Há casos em que, na sessão no Zoom, alguns tentam realizar várias coisas ao mesmo tempo, incluindo o atendimento de ligações telefônicas, chamados no WhatsApp, tratamento de diversos problemas sem um encadeamento adequado, além de tentar atender a um cliente que adentra no local onde estão em conferência e, muitas vezes, sem aviso. Quando isso ocorre, procuro demonstrar como essa conduta prejudica a produtividade com o suporte, para que a mudança ocorra por uma reflexão quanto às práticas internas que possam ser repensadas.

17/12/2024 21h34

Imagem: Literary Hub

Imagem: Literary Hub

“[…] os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de ter descoberto o único caminho para o paraíso. […]”

Obra: A insustentável leveza do ser. Quinta Parte. A leveza e o peso. Companhia das Letras, 2019, São Paulo. Tradução de Teresa Bulhões Carvalho da Fonseca. De Milan Kundera (República Tcheca/Brun, 1929).

O professor tinha se revelado como “marxista” e aparentemente ficou surpreso com minha indiferença, pois tinha lhe informado no início do colóquio sobre minha preferência pela Escola Austríaca, enquanto estava disposto a ouvi-lo por reconhecer sua expertise. Estava indo tudo aparentemente bem, até o momento em que, à semelhança de Tomas neste romance, enquanto citava um trecho que me marcou bastante no primeiro contato com a obra (1998), suscitei o problema sobre se comunistas (no caso, contextualizei no Brasil dos anos 1970, época em que o docente tinha aproximadamente a minha idade na ocasião, 2010) tinham consciência ou não da tirania e dos crimes cometidos nos regimes soviéticos e do leste europeu sob a batuta do Kremlin, e acrescentei a questão sobre o que o professor pensava acerca da legitimidade desses regimes quanto a representação do comunismo marxista. Longe de ser uma provocação, enfatizei que seria importante considerar que muitos comunistas no Brasil talvez “não soubessem mesmo de nada” (p. 172), sendo apenas entusiastas que estavam a defender causas honrosas sem saber que militavam em favor de uma ditadura (do proletariado) em troca de outra, a dos militares.

A reação foi uma das mais explosivas que vi em um professor. Kundera foi o primeiro, definido como “um corno do stalinismo que não sabe o que é comunismo e no auge de sua ignorância desafogou as mágoas em um romance de quinta categoria” (esta parte em referência à necessidade de explicar os próprios textos), para em seguida apontar sua metralhadora giratória em minha direção e dizer que “aquilo” (o regime soviético no leste europeu) é tão marxista quanto é legítima a honestidade intelectual de quem fez a pergunta, para finalmente concluir que o marxismo é “leitura materialista dialética da realidade” e “quem não é marxista, não pode ser minimamente inteligente para entender o mundo”. Ou seja, “Marx tem a fórmula perfeita para decifrar os dilemas do mundo e se não a sigo, sou um idiota”. Parecia um crente fundamentalista bíblico em versão marxista e pensei, de onde ele desenvolveu tanta ira pela pergunta?, pois a parte final da questão considerou como discutível a legitimidade dos regimes quanto a serem ou não do crivo do “Marx raiz” mas, aparentemente, devo ter tocado em uma questão muito delicada para o caro docente.

Em uma situação inversamente extrema me dispus a ouvir entusiastas acadêmicos de direita alguns anos depois; eram partidários do então candidato presidencial Bolsonaro. Após ouvir que “Marx é pensador para idiotas”, perguntei se no pensamento dele não haveria o que se bem aproveitar sobre a leitura que fez dos problemas sociais de sua época em relação às externalidades do capitalismo, enquanto a leitura econômica possa ser o ponto mais difícil de ser considerado como viável, dadas as seríssimas dificuldades das experiências socialistas que ocorreram desde então. A reação me fez lembrar do explosivo professor marxista de 2010.

Percebi que os dois grupos tão antagônicos tinham em comum a liderança por indivíduos com boa bagagem de conhecimentos em história, política, filosofia, economia e sociologia, enquanto extremamente agressivos diante de situações imprevistas ou fora da bolha do policiamento das ideias que praticavam. Neste aspecto, entusiastas de esquerda e de direita em minhas experiências foram praticamente idênticos na forma de se conduzirem diante de questões em que suas convicções foram inseridas em certa criticidade. Se o interlocutor demonstrar qualquer sinal de autonomia de pensamento, automaticamente passa a ser o alvo para ofensas. Perde-se rapidamente o foco no debate sobre as ideias e a conotação ganha um viés pessoal. Em suma, quem não fizer parte do engajamento das crenças do grupo é desqualificado de forma agressiva. Assim, um mais empolgado de esquerda quando diz que “quem não é marxista, não tem inteligência suficiente para entender o mundo”, se torna irmão de intolerância e preconceito do dito “extremista de direita” que afirma o marxismo “ser coisa para ignorantes”.

16/12/2024 22h29

Imagem: Intrínseca

– É um gato. É bastante eficaz. Vou escrever a receita. Entregue na recepção e pegue o que for necessário. Melhoras!

Obra: Vou te receitar um gato. Capítulo dois. Intrínseca, 2024, Rio de Janeiro. Tradução de Eunice Suenaga . De Syou Ishida (Japão/Quioto, 1975).

Uma leitura muito agradável… flagrei-me rindo na intensidade em que consumia as páginas.

Passo o dia em vídeo conferência no Zoom e os meus felinos, muito de vez em quando, aparecem diante das câmeras. Quando não dão o gracioso ar da presença, muitos clientes sentem falta e perguntam por eles, que são como o curiosíssimo médico desta ficção japonesa, enquanto os receita, nunca aceita novos pacientes, mas sempre abre uma exceção…

Por isso, vou te receitar um gato…

Meus gatos se realizam plenamente por serem gatos, enquanto são o que devem ser, possuem mais autenticidade quando penso em meus dilemas… Humanos às vezes são problemáticos demais; querem ser um monte de coisas sem se resolverem com a própria natureza.

Quando viajo fico a pensar neles constantemente, mas quando retorno a impressão que tenho é de que “apenas cheguei”, mas depois fazem uma festa em sua exuberância, para que fique bem claro que eles é que estão no controle, diferentemente de minha adorável filha canina que não suporta a solidão, por isso sou seu humano reserva, e a ausência de algumas horas vira uma eternidade…

Há oito anos chegaram e me ensinaram a ver as coisas com mais ternura e naturalidade, como se quebrassem um pouco a minha parte humana que deseja transformar as coisas além da conta. A natureza fala muitas vezes pelos gatos, e aprende na condição humana de entender a sofisticação do espírito felino.

15/12/2024 12h03

Imagem: OCC

“Sugere que por si só o informe pouco vale, se não interpretado, porque em toda a obra ele se preocupa em ressaltar sobre a necessidade de ‘conhecimento de como o negócio se desenvolve’.”

Obra: Luca Pacioli: um mestre do renascimento. CAPÍTULO VI. COMENTÁRIOS SOBRE O “TRATADO” DE LUCA PACIOLI. 6.35.- CAPÍTULO XXXIV – SALDOS DOS RESULTADOS E A “SUMMA SUMMARIUM”. Fundação Brasileira de Contabilidade, 2004, Brasília. De Antônio Lopes de Sá (Brasil/Minas Gerais, 1927-2010).

Um dos maiores intelectuais do Brasil, o doutor contador Antônio Lopes de Sá neste capítulo tece comentários sobre a obra clássica do renascimento Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (1494) ou simplesmente o “Tratado” de Luca Bartolomeo de Pacioli (Italia/Sansepolcro, 1447-1517), em especial à parte no que tange ao “Tractatus de Computis et Scripturis” (p. 140), um marco na contabilidade em um tempo de profundas transformações socioeconômicas na península itálica como grande centro de atração para negócios em mercador externos, o que hoje se chama de “comércio internacional”.

O trabalho de traduzir para comentar, face a um texto do final do século XV em italiano renascentista, por si só já é uma obra monumental que ilustra o peso do legado de Lopes de Sá. No trecho (p. 183) desta Leitura, o tema do capítulo XXXIV, que trata sobre “o modo de ‘encerrar saldos’ em um livro (p. 182), como se apura para se ter o devido efeito na conta de Lucros e Perdas com a recomendação de se encerrar o saldo na conta de capital, cuja extração dos saldos que restarem devem compor uma igualdade em débito e crédito, caso contrário se configurará em erro. A “Summa Summarium” consiste na relação de tais saldos, onde o frei insere uma advertência que as formas conduzem ao conhecimento dos negócios, e não tê-las “pode trazer sérios problemas” onde se identifica o “valor gerencial” mediante informes que visam aferição para julgamento (p. 183).

Por fim, o Frei que marcou um salto na contabilidade no Ocidente, adverte que o informe em si pouco vale se não estiver acompanhado de uma interpretação que discorra como o negócio está a se desenvolver.

Infelizmente este conjunto formidável e essencial à economia hoje, nas observações que realizo em clientes, não faz parte da cultura de muitas empresas e demais entidades. Penso que a última parte, a da interpretação, é de uma extrema raridade, observada apenas em empresas de capital aberto e em algumas entidades e empreendimentos que ainda conseguem, a custos elevadíssimos, cultivar a contabilidade de forma plena em meio a ambientes de negócios intoxicados pelo invasivo, coercitivo e compulsivo aparato estatal moderno que provoca custos com impostos, Big Brother Fiscal e burocracia de maneira que desvirtuam o entendimento da essencialidade das ciências contábeis na condução dos negócios.

14/12/2024 20h03

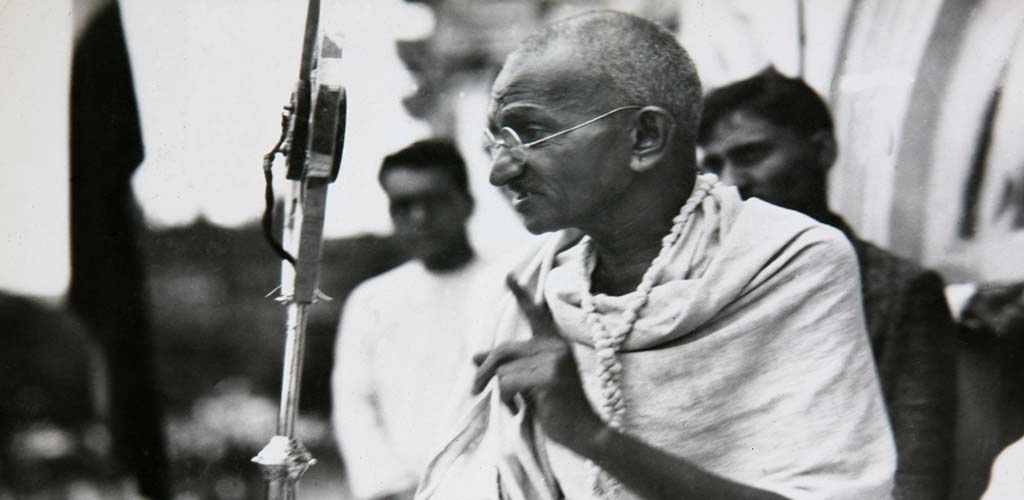

Imagem: mkgandhi.org

“‘I hope God will give me the courage and the sense to forgive them and to refrain from bringing them to law. I have no anger against them. I am only sorry for their ignorance and their narrowness. I know that they sincerely believe that what they are doing today is right and proper. I have no reason therefore to be angry with them.'”

Obra: An Autobiography Or The Story of My Experiments With Truth. 2. THE STORM. Navajivan Publishing House, Ahmedabad 380 014. Traduzido do original em Gujarati para o inglês por Mahadev Desai. De Mohandas Karamchand Gandhi (Índia/Porbandar, 1869-1948).

Resposta de Gandhi (p. 218) ao capitão do navio sobre como defenderia o princípio da não-violência diante da possibilidade de ativistas brancos de Durban cumprirem as ameaças de agressão a ele e sua família, que estavam de quarentena em um dos navios impedidos de ingressarem no porto (por evidentes motivações políticas) para o desembarque com os demais passageiros, todos procedentes da Índia.

A recepção hostil se dava por acusações de que Gandhi, quando estava na Índia, teria entregue à condenação imerecida cidadãos de Natal (outro nome dado à cidade) e que teria retornado para “inundá-la de indianos” (p. 217). Os ultimatos foram entregues com a informação de que deveriam ser seguidos se quisessem escapar com vida do bloqueio, contudo, encerrado o período da quarentena de 23 dias, os navios foram autorizados a entrarem no porto com ordens de permissão de desembarque.

O evento ocorreu em janeiro de 1897, Gandhi tinha 28 anos e já era um praticante da filosofia da não-violência, no entanto passaria em sua residência na África do Sul por experiências que o colocaria em um “batismo de fogo”, penso, sendo um deles, o seu envolvimento no serviço ne carregadores de maca na Guerra dos Bôeres (1899-1902), entre britânicos e colonos descendentes de holandeses, quando tomou partido em favor da coroa inglesa. Lembro-me dessas duas curiosidades em relação a um colega nos anos 2010 que defendeu a tese de que Gandhi foi um “farsante” por ter apoiado o Império Britânico em campo de batalha, assim como também pensava sobre Luther King Jr na sequência, neste ponto quanto à prática da não-violência.

Entendo que é preciso verificar o contexto que diz respeito a Gandhi ter servido na guerra a socorrer os feridos, além de que sua admiração pelo lado britânico se relaciona com um período de sua formação intelectual em Londres. Porém, não deixa de ser um contrassenso nesta autobiografia, e assim Gandhi aborda o problema como “um dilema espiritual” (pp. 395-297) enquanto sofria questionamentos após tomar uma decisão análoga em outro conflito após a Guerra dos Bôeres:

“Claro que os amigos sabiam que eu já tinha servido na Guerra dos Bôeres, mas presumiram que minhas opiniões já tinham mudado. Na verdade, a mesma linha de argumento que me convenceu a tomar parte na Guerra dos Bôeres pesou para mim nesta ocasião. Ficou-me claro que a participação na guerra nunca poderia ser consistente com a ahimsa. Mas nem sempre é dado a alguém ser igualmente claro sobre o seu dever. Um devoto da verdade muitas vezes é obrigado a tatear no escuro (p. 395).“

Aparenta neste momento da vida, pouco mais de cinco anos após desembarcar na África do Sul, sinais de que estava a enfrentar um duro teste como devoto da ahimsa. Reconhecia a imoralidade da guerra e, ao mesmo tempo, também reconhecia que o ser humano que adota a não-violência “nunca poderá se libertar inteiramente da himsa (violência) externa” enquanto lhe cabe “evitar o melhor que puder quanto a destruição da menor criatura, tentar salvá-la” (p. 395) ou seja, viveu um confronto espiritual colossal com o fator dialético externo um tanto perturbador, propagado no mundo pragmático contrário a não-violência (ahimsa).

Por fim penso que Gandhi foi uma das personalidades mais importantes da história universal por se dispor a enfrentar o mundo com uma filosofia de compaixão e amor à vida, de maneira que fez de sua vida a pregação viva dessa mensagem extraordinária.

13/12/2024 22h24

Imagem: Avvenire

“Una lingua è come un organismo che viva tendendo a rappresentare la situazione spirituale di un’epoca. […]”

Obra: La mente inquieta. II. Il problema della lingua. Giulio Einaudi editore, 2019, Torino. De Massimo Cacciari (Italia/Venezia, 1944).

Toda vez que paro para ouvir uma reflexão do professor nativo da Serenissima, sinto-me premiado na consciência de apreciar um filósofo contemporâneo cuja sofisticação me é provocante.

Afirma Cacciari que uma língua é “como um organismo vivo que tende a representar a situação espiritual de uma época” (p. 44), eis o ponto que me chamou mais atenção neste capítulo. Então argumenta com Dante (1265-1321) que, em sua visão, “queria significar o propósito do Império, da decadência da Igreja, das crises nas cidades italianas e das novas ordens religiosas” (p. 44), e que seria impossível exprimir tais coisas em latim, o que me traz mais um elemento na busca da melhor compreensão da adoção do vulgar em suas principais obras, sobretudo na Commedia, que posteriormente recebeu o adicional La Divina no título, capolavoro na língua do povo, do homem comum, da roça ao comerciante, em vez da adoção convencional, na língua oficial das elites políticas e intelectuais de seu tempo.

Assim o considerado “pai” da língua italiana buscou uma forma capaz de expressar a experiência do tempo, sem perder o “pathos” (p. 45), a intensidade, e entendeu que tal empreendimento não o seria adequado por um “outro latim”, mas através da língua do cotidiano, o falar na realidade das pessoas para contar “as novas paixões, os novos amores” (p. 44) e, penso, discorrer as transformações nos valores, nas crenças, nos costumes…

Entendo então que estudar uma língua é mergulhar profundamente na história e na cultura de um povo para melhor compreendê-lo, sobretudo em determinado momento da história, nas apenas em textos estrangeiros, pois quando aprecio produções antigas em português, percebo nas diferenças de vocabulário e de gramática, em comparação com o padrão de meu tempo, o quanto a língua serve de chave para compreender a forma de pensar, de ver o mundo no determinado momento histórico em que se situa por diversos âmbitos: político, social, artístico, econômico, religioso… ou no que Cacciari sintetiza de forma tão cirúrgica como “o espírito do próprio tempo” (p. 46).

12/12/2024 21h32

Imagem: Aventuras na História

“[…] A confiança inicial dos médicos parecia agora falsa. Surgiram complicações. […]”

Obra: Brasil: De Castelo a Tancredo. VIII. A Nova República: perspectivas para a democracia. Paz e Terra, 5a. reimpressão, 1988, Rio de Janeiro. Tradução de Mario Salviano Silva. De Thomas Elliot Skidmore (EUA/Ohio, 1932-2016).

A doença fatal – por pastor Abdoral

Do alto da montanha eis que em minha caverna adentrou mais um visitante indesejado, o que por demais me incomoda, e sob o agravante de ser um devoto da seita dos bocós com fetiche por homem de farda.

Com ar de júbilo estava o peripatético para anunciar a internação do inquilino do palácio, seu principal objeto de culto de ódio em sua irmandade-massa. Era o amanhecer dominical e nada consegue ser potencialmente mais nocivo para estragar o tradicional concerto de meus irmãos passeriformes. Isso posto, antes de encaminhá-lo de volta ao seu habitat político de origem, o pasto, pensei, por compaixão, bem recomendá-lo a uma confissão com um bom e conhecido padre que me tem em grande amizade, pois sendo o indivíduo orgulhoso por ser “católico tradicionalista defensor da família”, a alegria com o sofrimento e o intenso desejo da morte de alguém que não lhe apetece me fez lembra-lo do quão sinistro sintoma o acometia quanto à doença fatal que São Paulo elenca nas “obras da carne”.

Esperançoso em mais uma edição da história de boletins médicos que escondem a verdade em uma trama sinistra nos bastidores do poder, o empolgado delirante idiota da aldeia parecia determinado a uma conversa desprovida de inteligência, a qual somente ele estava disposto a empreender, e assim apelou ao que entende por “lições da história” em um contorcionismo alienante face ao ocorrido com o presidente eleito Tancredo Neves, que escondeu a gravidade do próprio estado de saúde até onde podia, pois no Brasil de 1985 havia um grande temor de que a sua reconhecida incapacidade física pudesse ser um entrave em favor de oportunistas e linhas-duras (p. 493) no andamento do processo de transição para um governo civil, para reforçar a legitimidade da posse de seu vice José Sarney em um alinhamento que encerrava o ciclo da ditadura militar, a fonte do fetiche e do saudosismo do desnorteado visitante que, à sua semelhança em relação à minha presença, também estava de saída.

– Vá em paz, filho, e não esqueça de se confessar com o padre que lhe recomendei – assim me dispersei rumo ao encanto de meus cantores alados, anjos da natureza que me alegraram naquela manhã.

11/12/2024 21h01

Imagem: The Billy Graham Library

“We recalled together Jesus’ words in John 10:14, 16. “I am the good shepherd; I know my sheep, and my sheep know me. . . .”

Obra: Just As I Am. The Autobiography of Billy Graham. 26. Openings in the Curtain Hungary 1977, Poland 1978. BACK TO POLAND AND HUNGARY. HarperOne, 2011, EPub Edition. De William Franklin Graham Jr (EUA/Carolina do Norte/Charlote, 1918-2018).

Recentemente um interlocutor perguntou se eu sou ateu e pareceu surpreso com o “não” de bate-pronto pois, segundo entendeu, o meu jeito de ser indica uma personalidade “com todas as ferramentas” de alguém “bem esclarecido” (uma ilusão, sem dúvida, pensei) o que, segundo suas crenças ateias (perdoe-me pelo oxímoro) é algo que se potencializa com a descrença no “sobrenatural”, o que me sugeriu uma associação simbiótica, que considero distorcida, entre inteligência e ateísmo, como se o legítimo apreço pelo conhecimento e o amor pelo espírito crítico dependessem da negação da espiritualidade com o divino.

Após descobrir que não sou da irmandade ateia, fez-me a pergunta imediata e inevitável: Qual é a minha religião? Respondi-lhe parafraseando João 10:14, o mesmo verso em que o papa João Paulo II e o pastor protestante Billy Graham recitaram juntos no primeiro encontro que tiveram, lá pelos idos de 1981 no Vaticano: “minha religião é a do Bom Pastor que conhece suas ovelhas e é reconhecido por elas”. A decepção foi enorme.

“O Bom Pastor me chama pelo nome e apenas Ele é capaz de caminhar ao meu lado por meus pensamentos mais intrigantes e profundos”, completei. O ouvinte ateu parecia flertar com um viés militante ao apontar as divisões rixosas entre cristãos que, em sua cartela de crenças, desmentem os ensinamentos de Jesus. Em parte, ele tem razão: a forma agressiva como católicos e protestantes costumam se relacionar, sem dúvida, é uma categórica negação de Cristo. As divergências de visão de mundo, além das doutrinas e teologias, são fenômenos naturais da humanidade e, creio, não justificam qualquer forma de violência quando ficam sob discordância. A busca da verdade regada com o sentido do amor de Cristo é o que nos torna saudáveis para todo debate; isso não depende de um monopólio doutrinário humano, tampouco de qualquer autoridade terrena que seja a última palavra, apesar da liderança sacerdotal ser algo importante na história para ordenar processos sociais da fé. Então, ao tomar apenas uma parte do problema, sem considerar a essência da mensagem de amor ao próximo como a base da Lei, deixada por Cristo, algo que o próprio colega reconheceu como “muito interessante, ricamente ética”, em muitos aspectos, percebi que o ateísmo também não escapa de um viés conveniente que se aproxima do uso ideológico das crenças, da mesma forma que pode ocorrer na fé religiosa que se propõe a uma defesa de si mesma, de forma tendenciosa, apenas sob apelo ideológico. Em seguida, pensei, vejo como impossível, pelos parâmetros da ciência entre homens, provar a existência e a inexistência de Deus, e quando um ateu se torna militante, também não fica muito diferente do religioso fanático. Não sou apologeta, tampouco dado a proselitismo; não acredito na ideia de converter as pessoas por trabalho de persuasão e assim não me restou nada além de lhe dizer que a verdade espiritual que sinto me ensina interiormente, e para mim essa verdade é Cristo, em referência a Santo Agostinho em De Magistro. Cada um tem o seu caminho a descobrir e percorrer, de maneira que seria injusto de minha parte esperar ou exigir do meu interlocutor ateu uma compreensão de minha fé, tampouco militar por sua aceitação, dado que sou resultado de um processo que levou boa parte de minhas 50 primaveras entre experiências diversas, algumas boas, outras amargas, para se chegar a determinadas conclusões.

Quando lhe contei sobre o encontro fraterno de Billy Graham com João Paulo II, percebi que o fato lhe trouxe uma variável nova, outra perspectiva até então desconhecida: o catolicismo moderno não é o que apologistas romanos de internet dizem quando espalham desprezo aos protestantes enquanto apregoam o monopólio da salvação e mitos sobre a igreja primitiva, tampouco o protestantismo pode ser resumido a fundamentalistas com a Bíblia na mão acusando os católicos de “idólatras” e o papa de “anticristo”.

No meio do espírito de divisão que ronda a superficialidade da vida terrena no embate religioso, creio, o amor de Cristo é invencível, soberano e perene na diversidade. Este amor está no Vaticano, no papa, nas igrejas orientais, nos patriarcas ortodoxos e de outros ritos antiguíssimos, pode ser encontrado nas comunidades católicas e protestantes. As diferenças, entendo, não fazem sentido quando são para ostentar pretensões doutrinárias e clubismos denominacionais; tornam-se essenciais quando sinalizam caminhos para encontrarem vidas em outros apriscos ao alcance de contextos distintos. A diversidade de confissões e experiências místicas, penso, é o que viabiliza a globalidade da fé cristã.

10/12/2024 20h41

Imagem: augustinus.it

“Il cuore ansimante di preoccupazioni e riarso dalle febbri di rovinosi pensieri, nel percorrere un vicolo milanese scorsi un povero mendicante, che, credo, oramai saturo di vino, scherzava allegramente.”

Obra: Le Confessioni. Libro Sesto. A TRENT’ANNI. 6.9. Un mendicante felice, augustinus.it. De Aurelius Augustinus Hipponensis (Aurélio Agostinho de Hipona), Santo Agostinho de Hipona (Norte da África/Tagaste, 354-430).

Com as preocupações comuns de quem entende que a vida funciona em torno do ego, até parecia um exemplar da nossa era de caça a curtidas na busca de prestígio, um devotado em função da aprovação dos outros, assim caminhava o jovem e vaidoso filho de dona Mônica para recitar um típico elogio ou declamação ao imperador.

E eis que um mendigo feliz, embriagado, em uma rua de Milão, estava em seu caminho com uma alegria que, entendeu, não era verdadeira quanto à autenticidade de um elevado estado de espírito, mas que o perturbou enquanto se via tão instruído, culto, e que não a alcançava, sendo assim ainda mais falsa com suas exibições e seus compromissos de uma agenda de escala social, o que lhe soou aquém das poucas moedas que animaram o ébrio mendicante. O jovem Agostinho começara ali a perceber uma profundidade existencial naquele desagradável sentimento de vazio que lhe acometia onde começou seu despertar espiritual.

A história da conversão do jovem Agostinho, filho da devota Mônica, da Igreja do bispo Ambrósio, relata uma descoberta que me faz pensar que o sentido da vida nada tem a ver com o abastecimento do ego e da incessante busca de uma satisfação pessoal em torno do que os outros pensam, aprovam, admiram, exaltam a nosso respeito, sobre o que somos e fazemos, tampouco depende de demonstrações de poder e posses; é um caminho para o valor intangível da alma.

O sentido da vida, quando medito sobre a conversão de Agostinho, passa por uma via existencial onde somente Deus pode estar conosco a iluminar juízos sobre o que nos cabe na caminhada da vida, nunca em função de nós mesmos; é uma revelação que transcende para superar ilusões em torno da personificação que pauta a ânsia de tentar preencher aquele medonho vazio que só pode ser ocupado pela profunda amizade com Deus, de forma plena e verdadeira.

09/12/2024 20h01

Imagem: Vaticano

“Mas nos últimos anos temos vivido e estamos vivendo também provações muito dolorosas. Penso na terceira guerra mundial “fragmentada” que vem sacudindo o mundo há tempo demais;”

Obra: Vida: A minha história através da História: A inspiradora autobiografia de Papa Francisco. XII. A Renúncia de Bento XVI. HapperCollins Brasil, 2024, Rio de Janeiro. Tradução de Milena Vargas. De Papa Francesco, Franciscus (2013), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936).

Francesco traça um paralelo de momentos importantes de sua vida com grandes fatos de história.

No trecho (p. 183), Francesco parece brevemente sensível a uma ideia que corre uma guerra mundial fragmentada ou, penso, uma nova edição da “Guerra Fria” por conta do envolvimento indireto de vários estados em dois grandes blocos geopolíticos em rota de colisão. Penso inicialmente nos membros da OTAN, no fornecimento de armamento a Ucrânia em favor da defesa e também do ataque no território do invasor russo, que pertence ao outro bloco. A Rússia tem recebido suporte no fornecimento de militares da Coréia do Norte, enquanto há suspeita de que o governo da China, que faz parte do mesmo bloco, esteja apoiando o governo da Rússia além do que se estima na parceria no âmbito dos Brics e dos acordos bilaterais.

No Oriente Médio se prolonga o conflito que envolve Israel, que faz parte do bloco em evidência, na busca pelo extermínio do Hamas após os ataques de 7 de outubro/23, grupo terrorista que recebe suporte do Irã, que mantêm ligações próximas com a Rússia, do outro bloco.

Nos dois conflitos de maior destaque há claramente um antagonismo entre as forças lideradas pelos Estados Unidos, o “Império Romano” da atualidade, versus um imenso e audacioso arranjo político que está se ancorando no Sul Global com os Brics, com o destaque da liderança russa, ao lado da China e do Irã, onde o Brasil também compõe sem destaque em pautas bélicas.

A tese de uma guerra mundial fragmentada em curso, penso, ganha força em um cenário alarmante a indicar que os países indiretamente envolvidos nos conflitos sinalizam blocos com disputa imperialista e estão cada vez mais pautados por demandas militares que os aproximam de uma economia a serviço de um orçamento de guerra.

08/12/2024 11h40

Imagem: Library of Congress

(século 14 a.C)

“In foreign affairs, the Assad regime charted a pragmatic and increasingly independent course. It maintained close ties with the Soviet Union and East European states, ensuring a sustained flow of Soviet military aid, especially after the October 1973 War. At the same time, Assad moved to improve Syrian relations with Jordan and with the United States and other Western nations.”

Obra: Syria, a country study. Chapter 1. Historical Setting. The Assad Era. Federal Research Division, Library of Congress, 1988, Washington D.C. Editado por Thomas Collelo (EUA, 1948).

A pesquisa deste livro foi finalizada em 1987. O trecho (p. 42) se refere ao início do regime de Hafez al-Assad (Qardaha, 1971-2000) na Síria, pai de Bashar Hafez al-Assad (Damasco, 1965) que caiu neste sábado. Foram 54 anos de um regime ditatorial controlado por uma família.

Hafez al-Assad ilustra, penso, uma visão diferente da bipolaridade do mundo político durante a guerra fria. Ele fez carreira no Partido Socialista Árabe Baath e tomou proveito das ruínas em que ficaram as forças armadas da Síria após a Guerra dos Seis Dias (1967/Junho) contra Israel, que enfraqueceu a ala mais extremista do Baath, então Assad, que se apresentou como “moderado”, ganhou espaço na política interna siríaca (p. 38) de maneira que conseguiu promover um golpe de Estado em novembro de 1970, o qual chamou de “Movimento Corretivo” (p. 40), para em fevereiro do ano seguinte, assim que consolidou a organização do novo regime, implementar mudanças com mais tolerância à iniciativa privada, sendo mais pragmático e independente, enquanto aprofundou relações com a então União Soviética (URSS) e o leste europeu no contexto da Guerra Fria, o que lhe rendeu a ajuda militar do regime de Moscou, especialmente após a guerra de Outubro de 1973, contudo, “agiu para melhorar as relações da Síria com a Jordânia e os Estados Unidos, entre outras nações ocidentais. Em maio de 1973 restaurou as relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, rompidas em 1967, normalizou também a diplomacia com com os Estados Unidos em junho de 1974, também rompidas em 1967” (p. 42).

De pai para filho, como normalmente ocorre no mundo das sucessões (parece ser uma regra dos grandes arranjos pelo mundo às pequenas cidades do interior no Brasil), sendo que no âmbito dos ditadores não raramente se cai envolto a guerras civis, Bashar Hafez al-Assad assumiu em julho de 2000 com uma pauta parecida com a de seu pai e um roteiro análogo: o mito do reformador moderado que traz esperança ilusória para quem tem fé nas boas intenções da política e que aos poucos vai se revelando como mais um brutal líder de um regime autoritário. Era um mundo de geopolítica bem diferente do seu pai. Não havia mais a URSS, nem a Guerra Fria. A Rússia era uma sombra da antiga aliada de fornecimento armamentista e estava se refazendo com Putin cada vez mais em evidência. No entanto, a Rússia, junto com o Irã e a Coreia do Norte, voltaria a compor um grupo de estados fornecedores de arsenal [286], sendo, à mon avis, uma chave para compreender como Assad conseguiu se manter no poder diante dos constantes movimentos para lhe destituir.

Ler o mundo geopolítico é uma das tarefas mais complexas que conheço, pois além da dificuldade do discurso político ser mais uma ferramenta para confundir do que qualquer outra coisa, análises que se apresentam como “independentes” aparecem não estar imunes a um determinado viés, do tipo, na perspectiva pró-oriental o regime de Assad caiu porque alinhados com os Estados Unidos estariam financiando terroristas e guerrilheiros na região entre os rebeldes, enquanto na perspectiva pró-ocidental, Assad caiu porque a Rússia está em uma frente onerosa de recursos militares na Ucrânia, o que comprometeu a defesa do então ditador sírio.

286. Middle East Security Report 8. Institute for the tudy of War, 2013, Washington, C 20, p. 57.

07/12/2024 21h23

Imagem: russellbarkley.org

“A chave para compreender o TDAH é que muitos problemas rotulados simplesmente como ‘dificuldade para prestar atenção’ são, na verdade, problemas com o controle de impulsos.”

Obra: Vencendo o TDAH adulto. Capítulo 7. Resistindo aos impulsos: O primeiro passo no auto controle. Artmed, 2023, Porto Alegre. Tradução de Sandra Maria Mallmann da Rosa. De Russell A. Barkley (EUA, 1949) e Cristine M Benton.

O Ph.D Russell A. Barkley é referência internacional em tratamento do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) em crianças e adultos. Quanto à coautoria de Cristine M. Benton, Barkley a menciona em relação ao “feedback perspicaz e construtivo na sensível edição”.