31/10/2024 23h24

Imagem: El Español

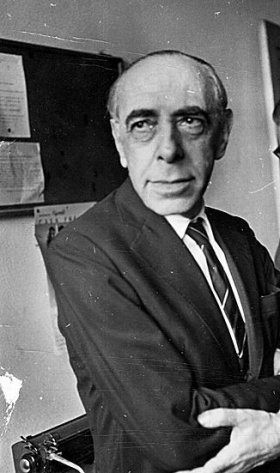

“Sabemos muito bem que, ao ler um texto narrativo, subscrevemos tacitamente um pacto com o autor, que finge dizer uma coisa verdadeira enquanto nós fingimos acreditar nela […]”

Obra: Aos Ombros de Gigantes. O Invisível. Lições em La Milanesiana 2001-2015. Gradiva, 2018, Lisboa. Tradução de Eliana Aguiar. De Umberto Eco (Itália/Alexandria, 1932-2016).

O fascínio da experiência da leitura de uma obra ficcional, penso, está no lúdico que nos remete a um exercício mental de fingir que o narrado reflete uma realidade, fazendo uso da capacidade de imaginação combinada com a interpretação do texto, ou como explica Umberto Eco de forma simples e profunda, “exactamente como as crianças dizendo, no seu maravilhoso imperfeito ficcional, ‘agora eu era bandido e tu eras polícia’ (p. 186).

O autor também pode desenvolver um ambiente inusitado ou surreal, por exemplo, uma história de aventura ambientada em um Recife onde caem nevascas no inverno ou uma comédia romântica em uma praia de Vitória de Santo Antão, o que normalmente exigirá do leitor um esforço extra significativo para fingir ludicamente que acredita em tais ambientes, salvo se acreditar de verdade por não estar minimamente informado das reais condições climáticas e geográficas das cidades imaginadas pelo autor, sendo do tipo que não consegue apontá-las no mapa do mundo real.

A imaginação do autor molda um ambiente que imaginamos conforme se vai descrevendo no roteiro, de maneira que o verdadeiro e o falso se dão na medida da compreensão do mundo possível no âmbito da ficção e não na realidade, então, parafraseando os exemplos dados por Umberto Eco (p. 186), no mundo possível de Ariano Suassuna em O Auto da Compadecida, é falso afirmar que Chicó seja médico e advogado formado no exterior, assim como é falso que a gaita que João Grilo apresentou a Severino de Aracaju realmente “desmate” alguém quando tocada, bem como é falso, no mundo construído por Monteiro Lobato em O Sítio do Picapau Amarelo, que o Saci e a boneca falante Emília sejam figuras extraídas de lendas urbanas do Halloween.

O que entendi dessa lição de Umberto Eco é que para ver a verdade em uma ficção, pela simples razão de que é na leitura que conhecemos detalhes da construção narrativa para sairmos do desconhecimento na invisibilidade dos significados, será preciso fazer uso de recursos lógicos e semióticos (p. 190) e aqui, penso, o romance embora seja uma invenção, um faz de conta, também só terá sentido de coerência e consistência narrativa se for construído e lido nos mesmos termos lógicos e de consistência que se empenha em compreender fatos ou, em outras palavras, até mesmo no âmbito ficcional o relativismo em si mesmo é tão-somente coisa nociva ao propósito da leitura para aprimoramento do intelecto.

30/10/2024 23h03

Imagem: GZH

“Do lado de dentro da cerca elas podem pegar para si todos os alimentos que os empregados do dono do porco julgaram inadequados para o porco […]”

Obra: Ilha das Flores. Roteiro original 01/12/1988. Casa de Cinema de Porto Alegre, 1988/1989, Porto Alegre. De Jorge Alberto Furtado (Brasil/Rio Grande do Sul/Porto Alegre, 1959).

Era agosto de 1994, os livros de Marx tinha nos aproximado, mas eu já estava na fase final do processo de descrença no socialismo. Então o docente me apresentou este premiado curta-metragem e documentário que foi seguido de uma acalorada conversa. Era o professor judeu-ateu-marxista, que tinha promovido a reprodução, com o espirituoso ZW acompanhado de um senhor que era diretor de um banco privado e calvinista.

Na abertura, diferentemente do roteiro original:

– Este não é um filme de ficção

– Existe um lugar chamado Ilha das Flores

– Deus não existe

Todos ficaram emudecidos por um momento após a reprodução. Enquanto o professor e ZW tentavam esmiuçar os significados de conceitos sobre “desigualdade social”, “consumismo” e “lucro” relacionados com a miserabilidade das pessoas do lixão no documentário, além da questão ambiental, pois o tema da Agenda 21 da Rio 1992 ainda estava em certa evidência à época, lembro-me que a conversa se tornou mais interessante porque ambos estavam em alto nível; o professor, de interpretação marxista, não era militante do ateísmo, e ZW, que hoje entendo era libertário, tinha muita bagagem intelectual para acompanhar o raciocínio do docente, e assim ambos não queriam se pautar na pretensão de defender suas ideias tão antagônicas sobre temas de elevada complexidade, mas o senhor calvinista terminou por ser o lado entediante, dada a preocupação religiosa que demonstrou por causa da abertura, em meio ao que o professor tinha comentado sobre o problema da origem do mal em diversas perspectivas, sobretudo em Marx e no liberalismo clássico, em uma análise a partir das imagens de mulheres e crianças que disputavam restos de comida que tinha sido descartada até para alimentar porcos. Na condição de judeu com considerável domínio das Escrituras, o professor fez até um contraponto em relação à visão determinista do interlocutor calvinista, porém somente a partir de nove anos depois, no seminário, penso que comecei a entender o que o professor queria dizer, embora ele fosse ateu, sobre a crença no Deus soberano ter certo sentido para uma abordagem do problema do mal, em comparação com a concepção do Deus Supremo Bem versus o Mal personificado, um dualismo persa derivado da experiência judaica pós-exílica que tomou por empréstimo o zoroastrismo, um sistema que acabou sendo copiado pela fé cristã.

Fato é que esta obra tem a qualidade de suscitar no leitor questões profundas sobre a natureza humana diante de questões sociais; sua amplitude é extraordinária cuja atemporalidade independe do viés ideológico do autor que se possa atribuir, bem como se expande na interpretação de quem a aprecia. Certa vez ouvi sendo rotulada de “panfletária” e “esquerdista”. Penso que este tipo de concepção é tão somente rasa e apenas faz com que se perca a oportunidade de enfrentar dilemas que fazem parte do processo de desenvolvimento intelectual e, sobretudo, da consciência sobre o valor de nossos semelhantes, o que muitas passa desapercebido no cotidiano que anestesia a capacidade de refletir sobre o sofrimento que nos cerca.

29/10/2024 23h30

Imagem: New West Press

[…] Hester Prynne fora até ali uma presença familiar agora a olharem como se pela primeira vez — era aquela letra escarlate, tão magnificamente bordada e iluminada em seu peito […]

Obra: A letra escarlate. 2. A praça pública. Penguin Classics Companhia das Letras, 2010, São Paulo. Tradução de Christian Schwartz. De Nathaniel Hawthorne (EUA/Massachusetts/Salem, 1840-1864).

Decidi apreciar o livro após ter assistido à adaptação para o cinema e me pareceu mais um caso onde o filme (1995), com um elenco de peso contando com Demi Moore, Gary Oldman e Robert Duvall, ficou muito distante da qualidade do romance original (1850).

A primeira recordação deste livro veio de um comentário de uma docente em sala de aula que, na boa intenção de pontuar a hipocrisia, a submissão e o assédio em diversas formas que atingem mulheres em comunidades religiosas, o abordou com um ar de historia real. Trata-se de um romance, e sendo assim, fica belíssimo, penso, ao ser lido como ficção, enquanto se pode tirar lições para a vida real. Outro ponto é que em relação à “letra escarlate”, pelo que pude verificar na ocasião, não encontrei evidência dessa prática em meados do século XVII em igrejas puritanas.

A letra escarlate pode proporcionar uma importante experiência de reflexão para o leitor, mediante a metáfora do bordado-estigma que provoca a hipocrisia em uma dialética da paixão proibida versus convenções sociais fincadas em uma comunidade religiosa extremamente repressora e desumana, em termos de juízo sobre o que considera pecado e como lida quando suas regras de moralidade são quebradas. Eis o drama de Hester Prynne, casada e que engravida durante a ausência do marido em viagem, o qual esperava por um ano. Prynne decide proteger a identidade do amante, o pastor da comunidade puritana, e assim acaba estigmatizada socialmente, de maneira que é submetida à humilhação em praça pública, a incluir o uso de um bordado com a letra A (de adúltera) no peitoral da túnica, que adorna um vestido vermelho. O sofrimento infligido à mãe inevitavelmente afeta a criança que nasceu do relacionamento, o que completa o ciclo de perversidade na esfera fundamentalista cristã retratada na obra.

A metáfora da letra escarlate pode ser refletida em igrejas que podem não ser puritanas no rótulo, mas ainda conservam elementos do puritanismo protestante do século XVII, onde casos de pastores e demais líderes adúlteros, entre outras formas de assédio, não raramente com jovens da igreja, ocorrem com uma perturbadora frequência em comunidades que se ufanam de sua “santidade”, “pureza” e “eleição”, coisas que muitas vezes não passam de adereços de uma fantasia bem mais sofisticada que o bordado no vestido metafórico, pois ao contrário do estigma que expõe quem pecou, a hipocrisia nesses ambientes serve para camuflar, esconder quem peca e se passa por consagrado diante das aparências, tendo assim um sentido inverso e muito mais pernicioso.

28/10/2024 00h01

Imagem: BBC

“It is supposed to be no more than a cover-up for the rule of small handfuls of rich men. This is not altogether false, and still less is it obviously false; on the contrary, there is more to be said for it than against it. […]”

Obra: Fascism and Democracy. Fascism and Democracy. February 1941. Penguin Books, 2020, London. De George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair (Índia/Motihari, 1903-1950).

Esta abordagem de George Orwell me lembrou de Democracia, o Deus que falhou, de Hans-Hermann Hoppe.

Orwell abre o texto a mencionar um ponto em comum entre fascistas e comunistas, inimigos aparentes (há um tom de ironia, talvez, penso): o sutil ataque a democracia, e pelos mesmos motivos. Destaca os fascistas que, aponta, costumam usar o argumento aristocrático no sentido de que a democracia proporciona que os piores cheguem ao poder. O fato de considerar que a democracia tem o problema de possibilitar que os piores cheguem ao topo, não significa de que a pessoa que faz este reconhecimento seja defensora de regime totalitário. Não se trata de um argumento fascista e sim de uma oportunista tomada de empréstimo atribuída aos fascistas por Orwell. Lembrei-me também de Hayek, em O caminho da servidão, escrito praticamente no mesmo período (entre 1940 e 1943), publicado na primavera de 1944, que destina um capítulo (10) ao problema que Orwell associa ao argumento aristocrático. Penso aqui também no capítulo 5 quando Hayek aponta o problema de que a ênfase exagerada na democracia provoca a crença ilusória e sem fundamento de que a vontade da maioria, sendo a fonte suprema do poder, este estará imune a se tornar arbitrário.

Para ler as críticas de Hayek e Orwell sobre a democracia, assim como a de Hoppe entre outros, é preciso não cair no problema da mentalidade que funciona de forma binária, muito massificada nos dias atuais, que funciona no automático e acaba não sabendo diferenciar uma boa crítica de um oportunismo ideológico.

Torno ao texto de Orwell que então analisa o que apologistas do totalitarismo acusam sobre a democracia ser uma fraude, por possibilitar que os piores cheguem ao poder enquanto encobre um punhado de homens ricos que se beneficiam com o regime (o irônico é que o capitalismo de laços é um pilar do nazi-fascismo). Em seguida confessa: “Isto não é de todo falso e muito menos é obviamente falso; pelo contrário, há mais a ser dito a favor do que contra” (p. 1). Obviamente Orwell não esta fazendo apologia ao totalitarismo, tampouco condena a democracia, apenas está reconhecendo que o regime democrático tem este problema e que os totalitários o apontam como parte de disseminação de suas ideias. Orwell dá um exemplo no contexto de sua época ao perguntar ao leitor qual seria “a utilidade da liberdade política, assim dita, para um homem quem trabalha 12 horas por dia por 3 libras por semana?”, ou seja, uma condição difícil para o trabalhador que tem a democracia a seu dispor, mas “praticamente todos os detalhes de sua vida são determinados por seu empregador. E na prática sua vida política também é ditada. A classe endinheirada tem o poder de manter todos os cargos ministeriais e oficiais importantes em suas próprias mãos, e pode assim trabalhar o sistema eleitoral em seu próprio favor, subornando o eleitorado, direta ou indiretamente” (p. 2), algo que parece ser atemporal quando se fala em abuso econômico na democracia. Segue Orwell (p. 2) ao analisar que mesmo que aconteça a improvável chegada ao poder de representantes das classes mais pobres, a elite econômica fará chantagens, ameaçará com fuga de capital, além de que normalmente controla o escopo cultural em publicações, imprensa e mídias (aqui atualizo os termos) de maneira que impedirá a propagação de certas ideais, e desta forma o cidadão em um país democrático está “condicionado” desde quando nasceu a uma forma menos rígida de um estado totalitário. Sobre a questão cultural, penso como é comum encontrar a ideia de que a esquerda domina a imprensa e as mídias em geral, o que pode ser verdade, no entanto, o problema, penso, está em achar que a esquerda está a serviço dos mais pobres, quando não raramente é financiada por magnatas. Neste ponto, imagino que a crítica de Orwell foi atualizada pelo comportamento aparentemente incompatível, mas extremamente íntimo entre os mais ricos e muitos dos que dizem representar os mais pobres na política progressista.

Esta obra breve merece ser bem apreciada, pois nela há traços do pensamento de Orwell socialista e democrata. Associar Orwell ao liberalismo e até ao austrolibertarianismo é um equívoco. Talvez isso possa ocorrer por causa dos romances A revolução dos bichos e 1984, o primeiro, uma poderosa crítica em forma de fábula contra os vícios no poder, e o segundo, um grande alerta contra os regimes totalitários, no entanto foi claríssima sua posição de socialista defensor da democracia. Neste aspecto, Orwell externa frustração com a esquerda britânica quando menciona que sofreu com a infiltração comunista a qual define como “uma causa perdida na Europa” (p. 10); deixa claro que, “sem hesitação”, está no lado do regime social democrata (trabalhista) de seu país em comparação com o de Hitler (p. 8), apesar das críticas que aponta, o que se relaciona com a necessidade de um repensar no sentido que mostre aos regimes autoritários em evidência que a democracia britânica não é de todo uma farsa, uma “superestrutura”, e mesmo não sendo suficiente, “é muito muito melhor que o fascismo”, sendo “algo extremamente valioso que deve ser preservado, estendido e, acima de tudo, não deve ser insultado” (p. 11), mas também deixa alguns flertes com ideias radicais, mesmo não sendo um comunista, por exemplo quando afirma que “não há nenhuma razão forte para pensar que qualquer mudança que seja de fato fundamental possa ser alcançada de forma pacífica” (p. 2), e que a democracia capitalista (aqui, penso, o termo “capitalista” se contrapõe ao fato de ser socialista) “não pode ser salva a menos que seja transformada em outra coisa” (p. 7).

27/10/2024 00h01

Imagem: Picturing Golda Meir

“When someone among us says, there are 2,5 million people wandering without a homeland, which is said about the Palestinians, it’s not true, simply not true. The Jewish people have a tiny corner in this huge area, and how many independent Arab states are there?”

Obra: Golda Meir: A Political Biography. 19 Salvage (1973–1974). Yediot Aḥaronot, 2008, Sifre ḥemed. Publicado por De Gruyter Oldenbourg. De Meron Medzini (1932).

Torno a esta biografia política da mulher, entendo, mais marcante do século XX, a dama de ferro israelense. Há nas entrelinhas deste pronunciamento (pp. 525-526) de Golda Meir em 14/04/1973 uma questão que atualmente tem me ocupado: a multiplicidade de estados árabes, a singularidade do estado judeu e o problema do acolhimento dos palestinos.

O argumento parte do fato de que se fala em uma nação árabe que dispõe de 18 estados ocupando territórios bem maiores que o solitário estado judeu, estabelecido em uma pequena porção de terra sendo, defende, “o único lugar onde o povo judeu pode ser soberano, onde cada judeu pode viver junto com seu povo na independência judaica”(p. 526), enquanto se acusa que 2,5 milhões de palestinos vagam sem uma terra. A dispersão palestina também é contestada, pois muitas vezes a separação entre palestinos se dá em “apenas alguns quilômetros” (p. 526).

Aparentemente é bem consistente, no entanto, quando se olha para a história da Palestina de forma mais ampla, perde força. Refiro-me a como o Estado de Israel foi estabelecido com o suporte dos britânicos munidos do mandato na Palestina a partir de 1920, formalizado em 1923 na Liga das Nações, na medida em que a convergência com o sionismo iniciou uma varredura do povo palestino na região em um processo de décadas, dano que não pode ser minimizado, mesmo que seja considerada uma “pequena porção de terra” (não é tão pequena assim e até se expandiu).

Então, penso, o argumento se esvazia por omitir o fato de que a construção do estado judeu provocou vítimas de desocupação na região, os palestinos, desde o mandato britânico, além de que ignora o que as vítimas pensam sobre o fato de terem sido forçadas, sob circunstâncias diversas, a deixar a terra em que estavam estabelecidas e, na medida em que se aponta a multiplicidade de opções árabes, termina por se perder totalmente em uma presunção, não apenas por ignorar que nos estados árabes não se verifica disposição para acolher os palestinos, sobretudo isso se torna mais explícito no momento atual em Gaza, patrocinado pelo atual governo de Israel. Essa presunção se agrava ainda mais ao depender da minimização do direcionamento das vítimas para irem morar em territórios de estados árabes, apesar da intimidade com a língua, como se fosse uma solução satisfatória para um problema que os palestinos não causaram; em suma, o argumento ignora a violação feita aos palestinos e usa a multiplicidade de estados árabes para tentar escondê-la no debate político.

26/10/2024 12h58

Imagem: Jucativa

“Será que há, de fato, na religião, algo mais do que a satisfação de certas necessidades emocionais do homem?”

Obra: Psicologia da Religião. Capítulo IV. Fé e Dúvida. A Dúvida Religiosa. Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1979, Rio de Janeiro. De Merval de Sousa Rosa (Brasil/Piauí/Altos, 1926-2014).

Lembro-me do momento em que li pela primeira vez esta obra lá nos “pulmões” e, neste trecho (p. 114), parei por alguns minutos para retrospectivamente analisar o que tinha experimentado na fé até então (2005).

Em um flash me veio uma experiência durante um sermão que proferi, baseado no imperativo “haja luz” do primeiro capítulo do Gênesis, quando senti a fortíssima carga emocional de algumas pessoas que me observavam, e como tudo aquilo simplesmente passou não tendo qualquer repercussão ética no cotidiano, pelo menos em relação às atitudes que conflitavam com manifestações tão dramáticas no culto. O quanto estaria pautado mais em emocionalismo sem mergulhar em uma verdadeira transcendência?

Desta meditação me vieram recordações de pregações em igrejas “renovadas” e pentecostais. Em uma delas, ao saberem que eu era de confissão tradicional (não pentecostal), a convite de um membro da comunidade que participava de um círculo de ECC onde eu era o responsável, no início do culto fui cercado por um grupo de presbíteros que começaram a falar em línguas para que eu estivesse “ungido” e assim entregasse a Palavra naquela noite. Tinha me desarmado de concepções doutrinárias e aquela experiência me ensinou sobre um lado da fé que jamais poderia sentir em minha bolha denominacional.

Em seguida pensei em outra comunidade pentecostal onde vi pessoas rodopiando, rebolando, saltitando aleatoriamente entre gritos de uns, gemidos e balbucios de outros, palavras de profecia aqui e acolá, alguns se atirando no chão, não raramente todos ao mesmo tempo, enquanto quem falava no púlpito seguia a recitar trechos de hinos e versículos, também variando entre gritos e gemidos. No íntimo não tentava encontrar explicações, simplesmente buscava responder a pergunta do dr. Merval, à época reitor que, vez ou outra, via caminhando nos corredores do seminário com uma serenidade que me fascinava.

O sincretismo dessas experiências me fez lembrar o que observei em Salvador (1996) em um evento de economia onde aproveitei para observar uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde a liturgia me foi apresentada envolta ao ritmo do Candomblé, a diferença é que lá percebi uma bela harmonia e uma profundidade cultural enquanto nas igrejas pentecostais, alguns anos depois, tive a sensação de estar em um caos onde cada um tentava chamar mais atenção do que outro.

Seguia a refletir e perguntei a mim mesmo sobre como a emoção tinha impactado a minha fé até então. Pensei se todo aquele bojo emocional de exibicionismo não seria nada além de uma fábrica de máscaras e fantasias que pessoas usam para se esconderem do realmente são nos dias normais, e assim aparentarem uma transformação compatível apenas com o respectivo ambiente religioso, de maneira que um tipo áspero, irascível, indelicado, principalmente com os de fora da aldeia de fé, de repente, no teatro de sua sacralidade dissimulada, apresenta-se como alguém “santo”, “sensível” e “amável” para apelar em nome de Cristo, muitas vezes apenas para atender a uma auto afirmação de consagração igualmente fake que serve para sua ostentação moral na sociedade em vantagens exclusivamente pessoais, o que pode ser visto de forma mais categórica em pastores, líderes e pregadores que no púlpito emocionam e contagiam suas ovelhas incautas e parecem vocacionados, altruístas, mas fora dele estão mais para frios homens de negócios, pragmáticos, interesseiros, utilitaristas e até mesmo trapaceiros do que qualquer outra coisa, e assim penso de maneira que são o supra sumo da propagação de uma crença infantil que confunde a palavra com ato ou realidade que afirma representar (p. 118).

25/10/2024 22h50

Imagem: SWR

“[…] só podemos influenciar nosso estado mental se reconhecermos nossa responsabilidade por ele.[…]”

Obra: Acolhendo sua criança interior. Capítulo 15. Descubra a criança-sol em você. Você é responsável por sua felicidade. Sextante, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maurício Mendes e Vanessa Rabel. De Stefanie Stahl (Alemanha/Hamburgo, 1963).

A psicóloga alemã aponta em sua própria experiência com alguns clientes que se portam de forma passiva e nutrem a ilusão de que ela será capaz de resolver seus problemas, como se a psicoterapia funcionasse como a medicina, onde o tratamento faz do paciente o objeto de intervenções. Para que o trabalho psicoterápico evolua é preciso que o cliente se dedique ativamente a seus problemas (p. 133), de maneira que reflita e exercite novos comportamentos (p. 134).

Stefanie Stahl abre o tópico afirmando que “na maior parte do tempo, vivemos a ilusão de que outras pessoas, eventos e circunstâncias desencadeiam sentimentos em nós”, de maneira que transferimos a responsabilidade para terceiros ou para o destino sobre o nosso estado de espírito (p. 132). Quantas vezes me permiti ao estresse desnecessário naqueles dias em que tudo deu errado e me conformei em atribuir aos problemas a razão de minha condição emocional sem me dar conta que a causa da perturbação estava na forma como reagi diante dos acontecimentos e não nos problemas em si. É claro que em um dia daqueles bem difícil, seria quase surreal manter um estado de bom humor, além de que, como adverte a autora, “estamos sujeitos a golpes do destino” (p. 134), mas ao mesmo tempo, passei a perceber que dificuldades mais intensas ou tribulações são oportunidades para depurar a forma como trabalho meus sentimentos, pensamentos, estados de espírito e ações (p. 133).

Contudo, penso, para que essa perspectiva floresça em meu pensamento diante das dificuldades, é preciso que eu tenha plena consciência da minha responsabilidade pelo meu estado mental. Isso tem seríssimas implicações na forma como verei o mundo e as pessoas. Aqui penso por paráfrase na proposta (p. 134) que Stefanie Stahl faz ao leitor:

Em que medida me imagino dependente e determinado por circunstâncias externas, ou a mercê do meu humor, de forma que acredito que condições alheias e fora do meu controle, incluindo a crença de que outras pessoas precisam mudar, para que eu me sinta melhor? Em vez de envidar esforços para mudar os outros, que tal sondar melhor minhas atitudes enquanto considero aceitá-los como são?

Para enfrentar essa questão, sugere a dra. Stahl, terei que recorrer ao meu ego adulto para assumir meu quinhão de responsabilidade para melhorar meu estado de espírito diante de fatores que me causam maior incômodo, e incluo, nas entrelinhas, uma boa dose de autocrítica. Terei que neutralizar a minha criança-sombra, que tem medo de mudança e neutraliza meu ego adulto, enquanto trabalho para o meu bem estar mental ou o que é mais conhecido por “felicidade”, condição pela qual sou igualmente responsável, questão que se relaciona com a descoberta de minha “criança-sol”, o meu potencial lúdico-espontâneo para me alegar e me divertir (p. 131).

24/10/2024 22h47

Imagem: wikipedia.org

“[…] se destruís no homem a fé em sua imortalidade, não somente o amor secará nele, mas também a força de continuar a vida no mundo. Mais ainda, não haverá então nada de imoral, tudo será autorizado, até mesmo a antropofagia.”

Obra: Os irmãos Karamazov. Livro II. Uma reunião intempestiva. VI. Por que tal homem existe? Abril Cultural, 1970, São Paulo. Tradução: Natália Nunes e Oscar Mendes. De Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (Império Russo/Moscou, 1821-1881).

Quantas vezes escutei atribuído a Dostoiévski: “se Deus não existe, tudo é permitido”. Eis um caso onde uma forma de paráfrase acaba atribuída ao autor. Em algumas traduções se lê “tudo será permitido”. O prazer da leitura é o melhor remédio que conheço para esse tipo de imprecisão. Falo “prazer” pois não a vejo como uma rotina desgastante enquanto necessária por alguma razão. É simplesmente prazerosa ao ativar e, concomitantemente, fazer parte do aprimoramento do intelecto, algo que entendo ser fascinante.

Com animosidade Rakítin se manifesta sobre o artigo de onde resume e desaprova a ideia de Ivã: “Se não há imortalidade da alma, então não há virtude, o que quer dizer que tudo é permitido” e, no contraponto deste irritado personagem, Dostoiévski insere uma interessantíssima questão filosófica quando seu personagem que refuta a condicionante do bem com a fé, responde que “a humanidade encontra em si mesma a força de viver para a virtude, mesmo sem crer na imortalidade da alma! Tira-a do amor à liberdade, à igualdade e à fraternidade…”.

A beleza desta narrativa no romance está em trabalhar a ideia de que o bem, o amor, as virtudes em geral existem porque no ser humano há a crença na imortalidade que o impulsiona a tais coisas e, consequentemente, é movida pela fé no divino, o que entra em dialética com a ideia do ser humano descrente e capaz de realizar as mesmas virtudes. Lembrei-me da crença na primeira ideia quando um professor revelou ser ateu e um colega então descontruiu, dentro de seu sistema de crenças, a imagem que tinha dele de uma pessoa ética, gentil, amável, caridosa, honesta… de repente, tudo se foi, pois, de forma automática se estabeleceu outra imagem do professor, ao espelhar que uma pessoa que não acredita em Deus não pode genuinamente cultivar as coisas que aparentemente indicava na realização de virtudes.

Fato é que ao longo da vida vi pessoas ateias agindo de forma muito mais decente, ética, digna, respeitosa, honesta, em comparação com indivíduos com vida religiosa ativa. Isso não significa que Deus não exista, pois penso quanto à existência medito nas cinco vias de Thomas de Aquino. Contudo, simplesmente, penso que há no ser humano uma capacidade intrínseca de realizar atos que enlevam eticamente a nossa espécie e, tomando por empréstimo Santo Agostinho de Hipona, sendo Deus o “Supremo Bem”, há muitos ateus bem mais próximos de Deus em comparação com muitos crentes que se ufanam da fé por aí e usam a religião para se esconderem de verdades profundas que emergem suas contradições.

23/10/2024 22h02

Imagem: Ohio State News

“During these years, when the English share of the Atlantic slave trade still averaged barely 1,000 Africans annually, the Algerian and Sale rovers may have been enslaving almost as many British subjects every year from the scores of ships they were taking: by 1640, upwards of 3,000 British were enslaved in Algiers alone […]”

Obra: Christian Slaves, Musliill Masters White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800. Palgrave Macmillan, 2004, New York. De Robert C. Davis.

Uma obra para sair do lugar comum da superficialidade da cor da pele e de narrativas de política quando o tema for escravidão. Tomei conhecimento deste livro na leitura de Fatos e Falácias da Economia [272] de Thomas Sowell, em uma nota de referência bibliográfica.

Brancos europeus escravizados? A escravidão não pode ser explicada unicamente a partir de questões raciais, o que pode ser verificado a partir da antiguidade com maior destaque ao império romano. Isso posto, é natural que o termo “escravidão” me remeta imediatamente aos navios negreiros e aos escravos africanos que construíram o Brasil que herdei, pois a escravidão de brancos europeus em paralelo a de africanos, pelo menos no meu tempo escolar e até mesmo na fase de universitário, não foi um assunto sequer em nota de rodapé. Então, o que apresenta o professor emérito da Universidade de Ohio, PhD em história do Mediterrâneo e da Itália renascentista, pode ser desconcertante para quem assimilou unicamente a concepção da escravidão que discorri.

Primeiro, este livro é um ponto de partida, pois em Holy War and Human Bondage: Tales of Christian-Muslim Slavery in the Early-Modern Mediterranean, publicado em 2010, o professor expande o tema de forma ainda mais provocante e toca fogo no parquinho das crenças ideológicas quando aponta que muçulmanos norte-africanos foram tomados como escravos por cristãos europeus, assim como protestantes, enquanto cristãos ortodoxos foram escravizados por católicos, 1 milhão de muçulmanos foram escravizados na Europa, 2 milhões de cristãos sofreram o mesmo no Norte de África e no Próximo Oriente e judeus foram vítimas de traficantes de escravos de ambos os lados.

Segundo, quanto ao trecho (p. 3) desta Leitura, abre o capítulo a citar A Relation of Seaven Yeares Slaverie under the Turks of Argeire, de Francis Knight, sobre “quantos teriam sido?”, a levar em consideração que é uma questão onde o próprio sentiu o problema na pele por ter sido escravizado em Argel nas galés argelinas durante sete anos ao apontar que “para os marinheiros e comerciantes de sua época, a escravidão não era algo que os brancos europeus fizeram com outros povos, em particular, os negros africanos” (p. 3). No século XVII, ingleses foram escravizados por corsários muçulmanos operando em Túnis, Argel e Marrocos, onde o tráfico de escravos de africanos por ingleses em 1630 foi de 1.000, e o de ingleses escravizados foi de 3.000. Afirma o professor que “flamengos, franceses, espanhóis, portugueses e italianos foram todos submetidos à escravidão em um ritmo muito maior ao longo dos séculos XVI e XVII. Contudo, é surpreendente que tenhamos apenas uma vaga ideia da magnitude global do tráfico de escravos de europeus brancos” (p. 4). A escravidão que parece ter sido “esquecida”, teria ultrapassado 1 milhão de vítimas no período que pesquisou (p. 23).

Então, o que penso com certa frequência é sobre os porquês desta escravidão, ocorrida em paralelo com o tráfico de africanos para as Américas, ter sido totalmente ignorada nos tempos de sala de aula.

272. 26/01/2022 23h35

22/10/2024 22h21

Imagem: DW

“A escravatura directa é o fulcro da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito, etc. Sem a escravatura, não há algodão, sem algodão, não há a indústria moderna. […]”

Obra: Miséria da Filosofia. II – A metafísica da economia política. Mandacaru, 1990, São Paulo. Tradução de Luís M. Santos. De Karl Marx (Reino da Prússia/Renânia-Palatinado/Tréveris, 1818-1883).

Não pode faltar uma citação direta do herói da minha adolescência, tempo breve em que acreditei na salvação do mundo por meio do socialismo. Então é sempre oportuno deixá-lo próximo a Mises, como sinais de dois momentos tão distintos de minha vida de leitor.

Da mesma forma que fiz com Mises, deixarei Marx falar.

Para Marx, a escravatura é uma “categoria econômica da mais alta importância” a compor as instituições dos povos, origem do valor das colônias que “criaram o comércio mundial”, sendo “a condição da grande indústria”. Desta forma, aponta, “eliminem a América do Norte do mapa do mundo e tereis a anarquia, a decadência completa do comércio, e da civilização moderna” (p. 124). O modelo de geração de riqueza na América do Norte, na visão de Marx, está na base de um processo de acumulação na cadeia do modo de produção que chamou de “capitalista”. Para compreender a visão de Marx, penso, é preciso entender a mentalidade em que se pauta a sua crítica ao “capitalismo” como um modelo produtivo onde o conceito de mais-valia se relaciona com a situação do trabalhador como a parte submissa na relação, onde está a mensuração da exploração do tomador da força de trabalho ou do proletário. Em outras palavras, não há concepção de assalariado em Marx como uma coisa de trabalhador livre em contraposição ao escravo; a escravidão corre por dentro e é parte fundamental do que entendeu por “capitalismo”.

Em O Capital, Marx associa a abolição da escravatura como uma espécie de abertura ao enfrentamento do que entendia como exploração do burguês, do industrial, ou pura e simplesmente do capitalista, por exemplo, na leitura que fez sobre o fim da escravidão no contexto que descambou na guerra civil americana [270]:

Nos Estados Unidos da América do Norte, todo movimento operário independente ficou paralisado durante o tempo em que a escravidão desfigurou uma parte da república. O trabalho de pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Mas da morte da escravidão brotou imediatamente uma vida nova e rejuvenescida. O primeiro fruto da guerra civil foi o movimento pela jornada de trabalho de 8 horas, que percorreu, com as botas de sete léguas da locomotiva, do

Atlântico até o Pacífico, da Nova Inglaterra à Califórnia. O Congresso Geral dos Trabalhadores, em Baltimore (agosto de 1866) [ab], declarou: ‘A primeira e maior exigência do presente para libertar o trabalho deste país da escravidão capitalista é a aprovação de uma lei que estabeleça uma jornada de trabalho normal de 8 horas em todos os Estados da União americana. Estamos decididos a empenhar todas as nossas forças até que esse glorioso resultado seja alcançado'” [270]

Ao entender o capitalismo como um modo de produção baseado em escravidão, Marx fez uma separação. A escravidão seria, em sua visão, “disfarçada” na Europa ou seja, no âmbito de economias baseadas em trabalhadores assalariados, enquanto seria “sans phrase” no Novo Mundo [271], o que se relaciona com o trecho de Miséria da Filosofia, ou seja a “escravidão direta”, sem disfarce, inclusive cita o Brasil na mesma condição junto com o Suriname e a América do Norte neste modelo (p. 123) no contexto colonial sem a industrialização.

270. O Capital. Livro I. O processo de produção do capital. 465/1493. Boitempo. 2013. Tradução de Rubens Enderle.

271. Ibid., p. 1009/1493.

21/10/2024 00h01

Imagem: Mises Brasil

“O trabalho escravo desapareceu porque não pôde suportar a competição do trabalho livre; sua inviabilidade econômica provocou o seu desaparecimento na economia de mercado.”

Obra: Ação Humana. Um Tratado de Economia. Capítulo 21 – Trabalho e Salários. 9. O mercado de trabalho. O trabalho dos animais e dos escravos. Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, São Paulo. Tradução de Donald Stewart Jr. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).

Torno ao economista mais relevante de minha formação em sua mais importante obra, que merece ser bem conhecida por toda pessoa racional e civilizada. Antes, para bem apreciar este tratado de economia, é necessário se desarmar de eventual viés ideológico e permitir que o autor simplesmente fale.

Na medida em que apreciava no sábado O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX, de Gilberto Freyre, seguida ontem da recordação de História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, de interpretação marxiana, inevitavelmente pensei na análise de Mises em Ação Humana.

Mises abre o tópico abordando a relação dos homens com os animais que “são um fator material de produção”, salvo se “um dia uma mudança nos sentimentos morais induza as pessoas a tratarem os animais mais delicadamente”, diferentemente das relações humanas quando baseadas na cooperação social na percepção “das vantagens da divisão do trabalho e da cooperação pacífica” (p. 716). No entanto, “houve pessoas que consideraram os seus semelhantes como animais e assim os trataram”, uma experiência que se mostrou insatisfatória, pois “mesmo as pessoas mais rudes e mais apáticas trabalham melhor por consentimento do que pelo medo do chicote”. Há a possibilidade de se desenvolver uma ligação social na relação de servidão, “se já não são os grilhões e a vigilância que impedem o escravo de fugir, e se já não é obrigado a trabalhar pelo medo de ser açoitado”, situação possível onde:

“[…] grupos de indivíduos e mesmo povos inteiros ou raças que apreciem a proteção e a segurança proporcionadas pela servidão; que, insensíveis à humilhação e à mortificação, estejam satisfeitos em poder trocar uma moderada quantidade de trabalho pelo privilégio de usufruir das comodidades de uma casa abastada; que considerem a submissão aos caprichos e maus humores de um senhor apenas um mal menor, ou nem mesmo isso” (p. 718).

A possibilidade acima se aplica a determinadas circunstâncias entre domésticos e trabalhadores de pequenas fazendas, pois “nenhum apologista da escravidão teve o desplante de exaltar a sorte dos escravos romanos, que viviam acorrentados e encarcerados nos ergástulos, ou dos negros nas plantações americanas de cana e algodão”. Contudo, para Mises a abolição da escravatura não aconteceu por causa de ensinamentos teológicos, morais ou por uma mudança na generosidade dos senhores, e sim por conta do que discorre no trecho (p. 718) desta Leitura.

O comprador de escravo espera pelo benefício líquido, composto pelo retorno econômico deduzindo os custos de aquisição e manutenção, um modelo que apenas pode ser mantido economicamente sem a presença da competição do trabalho livre, que é baseado em incentivos na forma de rendimentos. Na antiga Roma, aponta Mises, proprietários “abandonaram o sistema centralizado de exploração de suas vastas terras, os latifúndios, e transformaram os escravos em virtuais arrendatários que cultivavam suas glebas, por conta própria, pagando ao proprietário simplesmente um aluguel ou uma parte da colheita. Nas atividades de transformação e de comércio, os escravos se tornaram empresários e os seus encaixes, o peculium, constituíam quase uma propriedade legal. Os escravos foram alforriados em grandes números, porque, livres, prestavam ao seu antigo dono, o patronus, serviços que valiam mais do que os que se podiam esperar de um escravo”, o que fez a alforria funcionar como uma operação de crédito (p. 720), explica. Em seguida discorre sobre como a escravidão seguia politicamente em favor de uma “casta aristocrática” (p. 720).

Em suma, a escravidão foi mantida por meio de proteção política em favor de castas e privilégios contra a soberania do mercado mediante iniciativas que consideravam mão-de-obra livre. Por fim, reforça que a abolição da escravatura se tornou possível quando prevaleceu na política o “espírito da tão injuriada ideologia do laissez-faire, laissez-passer” (p. 721).

20/10/2024 15h26

Imagem: Blog da Boitempo

“O capitalismo é incompatível com a escravidão; o capital, permitindo dispensá-la, a exclui. É o que se deu com o advento da indústria moderna.”

Obra: História Econômica do Brasil. 18 – A Decadência do Trabalho Servil e Sua Abolição. Nota 57. Ed. Brasiliense, 25a. edição, 1980, São Paulo, formato físico. De Caio da Silva Prado Júnior (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1907-1990).

Meu primeiro contato com as obras de Caio Prado Júnior foi em 1994, na graduação em economia. Em 1995 adquiri esta obra em um sebo, que me serviu de referência em várias abordagens. Na Leitura de ontem, lembrei-me desta nota de rodapé.

Antes, em tempos pandêmicos conversei com alguns que se consideram de “direita”, entre “liberais” e “bolsonaristas” e, quando mencionei Caio Padro Júnior foi como chamar um palavrão; “marxiano que distorceu a historiografia econômica brasileira”, escutei de um mais exaltado. Estavam sob a ilusão de que eu pretendia me juntar ao grupo (por ser austrolibertário), quando na verdade estava apenas tentando aprender mais sobre essa proximidade, que repete engodos do passado, entre liberais em economia e políticos populistas de direita chegados a ideias neofascistas. É impressionante como o viés ideológico pode nos impedir de apreciar uma boa leitura e simplesmente deixar o autor falar. O mesmo problema ocorre em grupos de esquerda; se for citado Mises, Hayek, não será incomum alguma urticária. Tais autores normalmente são “lidos” por intérpretes enviesados e não diretamente em suas obras. O viés ideológico cega, multiplica o desprezo pelo saber, dissemina estupidez, eis o maior risco de pautar a minha agenda de leituras por determinado grupo de ideias.

Quando li (p. 175) a nota pela primeira vez, anotei “mais-valia, Marx”” (1995); foi o que me soou familiar rapidamente. Caio Prado Júnior aborda a decadência do trabalho escravo no século XIX (pp.. 172-182), no contexto do período que foi objeto de pesquisa de Gilberto Freyre onde se buscava uma interpretação antropológica. Enquanto Caio Padro Júnior versava pela via econômica sob influência marxista, contudo, penso, ambos se atrelavam aos fatos. Pode-se contestar o viés de Prado Júnior, mas sua leitura em torno das motivações é séria e convidativa a uma releitura do Brasil escravocrata.

Por que a nascente indústria manufatureira no Brasil preferiu trabalhadores assalariados a escravos? Bem, não estava fazendo diferente em comparação com as industrias pioneiras na Europa. Caio Prado Júnior aborda a questão pela visão da ineficiência observada entre escravos por parte dos empreendedores, além da maior vantagem financeira no pagamento de salários em vez da cobertura dos custos com a manutenção dos servos que representam um bojo de capital fixo durante toda a vida que força um adiantamento em eventual sobretrabalho, enquanto no assalariado ocorre o contrário: “fornece aquele sobretrabaçlho sem adiantamento ou risco algum”. É neste sentido que Caio Prado Júnior faz a afirmação (p. 175) em destaque nesta Leitura.

Nesta leitura, o fim da escravidão não se deu por motivações éticas, humanistas, religiosas, a não ser que se acredite (é preciso ter muita fé nisso) que barões, homens de grande influência na indústria nacional, de repente foram sensibilizados com o que era feito até então com os irmãos da África e os nativos, e assim mudaram a relação de tomada de recursos humanos, não havendo qualquer maior interesse prioritário pela busca do lucro maior na relação entre investimento e tomada de recursos humanos.

Sobre a condição do trabalho assalariado, é evidente que representou uma mudança importante e humanitária (aqui mantenho distância do viés marxista).

19/10/2024 15h00

Imagem: Museu da Língua Portuguesa

“A linguagem dos anúncios de negros fugidos, esta é franca, exata e às vezes crua. Linguagem de fotografia de gabinete policial de identificação: minuciosa e até brutal nas minúcias. Sem retoques nem panos momos.”

Obra: O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. Tentativa de interpretação antropológica, através de anúncios de jornais brasileiros do século XIX, de característicos de personalidade e de formas de corpo de negros ou mestiços, fugidos ou expostos à venda,

como escravos, no Brasil do século passado. Ed. Nacional, 1979, São Paulo. De Gilberto de Mello Freyre (Brasil/Pernambuco/Recife, 1900-1987).

Pioneiro trabalho de Gilberto Freyre em se voltar aos anúncios de jornais para documentar e analisar o fenômeno da escravidão no século XIX. A experiência de leitura desta obra me permitiu ter uma visão mais depurada sobre o quanto a sociedade brasileira esteve mergulhada na exploração do trabalho escravo que, no contexto, penso, foi a vertente mais abjeta do racismo [269].

50$000 DE GRATIFICAÇÃO – FUGIO […] escrava de nome Benedita altura baixa, cor de formiga com dois dentes firados na frente, com nica cicatriz debaixo do queixo, muito civilisada, e com um dedo da mão direita aleijado por ter soffrido de um panarisço, desconfia-se andar pelos certões da mesma villa ou por esta cidade procurando essas pessoas que costumão dar asilo a escravos fogidõs para os comprar por força e a troca do barato […] PROTESTA-SE com todo rigor das leis contra quem tiver dado, e der coito a escrava do abaixo assignado, fugida .de seo poder na freguezia do Queimado desde 7 de fevereiro do corrente anno […] (p. 4) Fugio no dia 4 de outubro de 1857, da chacara n. 5 da rua do Marahy, em S. Christovão no Rio j de Janeiro um escravo do senador Alencar, de nome Luiz Telles, pardo escuro; tem de 40 annos para cima mal encarado e falta de dentes na frente, tem uma enruga na testa, andar apressado e passadas curtas, finge-se ás vezes doido […] (p. 5) A pessoa que tiver escravos e quizer alugar para trabalhar na estrada de ferro, pagando-se mil rs. por dia, ou mesmo gente forra que se queira a sujeitar, dirija-se a rua estreita do Rosario n. 23, segunda andar. (p. 6) […] Vende-se para o mato uma preta da costa de idade de quarenta e tantos annos, muito sadia e bastante robusta, sabe bem lavar e cozinhar […] (p. 9) CASA DE COMISSÃO DE ESCRAVOS – Nesta casa recebem-se escravos para serem vendidos por commíssão. por conta de seus senhores […] (p. 10).

Os anúncios de compra, venda e fuga/recompensa de escravos chegaram a preencher dois terços dos diários, o que sinaliza que fizeram parte de significativa fonte financeira para o crescimento dos jornais (pp. 7-11). Os anúncios também reproduziam marcas (pp. 12-14) incluindo até descrições de informações dentárias referentes a “extração, mutilação e aguçamento de incisivos” (p. 32) para ajudar na identificação dos fugidos.

A obra também aborda situações em mercados onde os escravos eram expostos, desnudos, apalpados, colocados em posições para despertar o desejo do comprador (p. 20), por comerciantes ciganos que faziam uso do chicote para conduzir a “mercadoria” de maneira que agradasse o potencial freguês diante da “vitrine de loja” daquele tempo, como se discorre no caso do reverendo Walsh que no mercado do Rio se interessou por uma “negrinha de ar pensativo e doce”, que então levou “uma chicotada forte do cigano”; ela estava “nua, de pé” e “acanhada”, quando o cigano “quis fazê-la tomar as tais atitudes interessantes. Mas o padre inglês não consentiu e a negrinha dissolveu-se tímida”, enquanto os escravos considerados velhos eram maquiados com pólvora de canhão para “parecerem rapagões de vinte e de trinta anos” (p. 21).

Penso nessa sociedade brasileira do século XIX tão distante e romantizada por saudosistas, onde se negociavam seres humanos como mercadorias ou animais para diversas finalidades, desde as de ordem econômica, passando por necessidades domésticas até se chegar no uso como objetos de prazer sexual, enquanto o mesmo homem que realizava essas coisas tinha uma vida religiosa intensa, cristã, predominantemente católica. Quando a fé cristã nasceu, no século I como dissidência do judaísmo, não houve contestação à escravidão entre os primeiros cristãos. Foram 19 séculos de era cristã até que a escravidão passou a ser questionada, não necessariamente por implicações religiosas, éticas ou humanitárias, e penso aqui em motivações em torno do capitalismo impactado pela revolução industrial, para transformar o recurso humano escravizado em assalariado.

269. Há uma associação muitas vezes automática da escravidão com o racismo, no entanto na antiguidade, tendo como exemplo durante o império romano, pode-se verificar que a escravidão era uma condição que não se estabelece necessariamente por questões raciais.

18/10/2024 22h05

Imagem: dfi.dk

“[…] O homem que progride verdadeiramente com a idade, que amadurece a consciência profunda do seu eu, talvez possa atingir uma forma superior de desespero. […]”

Obra: O Desespero Humano. Primeira Parte. Livro III. Personificações do desespero. Capítulo II. O desespero sob a óptica da categoria da consciência. Martin Claret, 2003, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Søren Aabye Kierkegaard (Dinamarca/Copenhague, 1813-1855);

Quando finalizava a leitura desta obra (2004), escrevi na última página (p. 126): “Orar é ‘respirar’ na angústia.”. Tentava entender melhor essa “forma superior de desespero” a caminho dos 30 anos e no verso da capa registrei (25/07/2004): “Preciso compreender a minha própria existência”, porque entendi que, de alguma forma, a filosofia de Kierkegaard me fez pensar sobre o quanto de ilusão carregava em torno de certas convicções religiosas que diziam mais sobre as coisas que me cercavam e, talvez, nada a meu respeito.

Começava a perceber que me aprofundar no auto conhecimento daria sentido existencial, sendo algo muito melhor do que a pretensão de me tornar referência para os outros. Foi então que notei o quanto me seria nocivo colocar no centro de minha vida algum sistema institucional, religioso, político… Isso posto, fui um seminarista protestante no mínimo estranho pois, enquanto caminhava consciente desse meu desespero in futuro (p. 58) ao meditar no capítulo desta Leitura, decidi caminhar pelo centro do Recife quando senti vontade de entrar em uma igreja católica. Sentei em um banco afastado no lado oposto a um grupo de fiéis que rezavam, alguns ajoelhados. Passou um tempo e o padre então os conduziu para uma sala ao lado e mais alguns minutos depois voltou em minha direção, se apresentou, perguntou pelo meu nome, deu um sorriso… se eu precisava de alguma ajuda e em seguida a um breve diálogo, perguntou:

– Podemos rezar juntos? – Seria ótimo, respondi.

Após a experiência, respirei na angústia; fez-me bem, fiquei à vontade para lhe dizer que era um seminarista de confissão batista tradicional e tinha entrado na igreja porque de alguma forma me senti atraído enquanto procurava um lugar silencioso no final da tarde para meditar… A conversa fluiu e até parecia que estava em um confessionário quando lhe disse que percebi que sentia o desespero in futuro, de Kierkegaard, na medida em que refletia sobre minhas perspectivas na fé ao tomar consciência de meu jeito de ser um tanto “polêmico” aos olhos do lugar comum na denominação a qual pertencia. Foi quando o padre falou:

– Dar um passo à frente pela busca genuína da verdade, diante de nossos dilemas, será muito desgastante. No entanto, Kierkegaard também afirma que o contrário do desespero é a fé que nos dá existência, está neste mesmo capítulo em que fala do desespero sobre o futuro – A fala foi marcante a ponto de que antes de dormir reli o capítulo e grifei o trecho (p. 49). Então o padre prosseguiu:

– Mas onde está a verdade, Leonardo? Santo Agostinho disse que Cristo é a verdade que ensina interiormente, e o receio que você sente, em relação a forma como enfrenta suas dúvidas e como isso impacta as pessoas que estão próximas a você, é perfeitamente normal, faz parte da caminhada de fé, é o mesmo desespero dos apóstolos quando estavam diante do Nosso Senhor sendo discipulados. A boa nova é que esse desespero foi vencido pela pedagogia divina que ensina interiormente.

Passados 20 anos, penso, aquele desespero do futuro, se convertido em desespero do passado, sinalizará uma forma superior de desespero? É quando penso que certas recordações indicam o quanto o desespero fez parte da construção da fé.

17/10/2024 22h59

Imagem: France 3

“Les Mémoires d’Hadrien, comme les aventures de Batman, constituent pour moi une épopée : cela s’inscrit dans la même démarche, mais avec un support différent.”

Obra: Le Pied à terre. Entretiens avec Fabrice Lardreau. Presentation de l’editeur. Athaud, 2022, Paris. De Cécile Coulon (France/Saint-Saturnin/Puy-de-Dôme, 1990).

A poetisa francesa vive entre o clássico e o pop moderno como quem precisa apenas de um passo para romper barreiras que impedem a literatura de transcender as diferenças que ecoam no tempo e nos esperam como desbravadores, e assim “as Memórias de Adriano e as Aventuras de Batman constituem uma epopeia, enquadradas na mesma abordagem, mas com um suporte diferente” (p. 4).

Ao pensar nas referências que menciona de sua raiz familiar desportista (p. 9) que converge com seu raro talento literário, a grande lição que extraí desta Leitura é o sentido pleno que sinto ao escrever como terapia, onde percebo a vida fluindo em formas distintas de saberes que se entrelaçam. Para Coulon a literatura é uma forma de caminhada, que se torna corrida enquanto faz o corpo se unir à Natureza no sentir os pés na terra em cada respiração; em cada parágrafo, há um fôlego retomado, um disparo contagiante. De sua vivência de saúde corporal, penso, revela-se no escrever como poesia que pulsa por batimentos cardíacos que chegam até a alma. A corrida para a escritora de Saint-Saturnin é uma metáfora da arte que produz em versos, penso.

Tudo que é belo está conectado em um ritmo que vai de uma boa caminhada a uma corrida para sanear o corpo, eis o que entendi nas respostas que deu nas entrevistas que me faz meditar também no pensamento como uma energia que contagia o intelecto da mesma forma que os músculos estão para a intensidade de cada esforço corporal; não se pode escrever sem respirar, aponta a poetisa, e penso, não se pode fazer literatura de boa qualidade sem suar a mente até encharcar o juízo com um texto que enleve a intelectualidade, e assim não se pode amar a existência do fazer literatura sem sentir o corpo e a alma sendo exigidos em harmonia com o movimento gracioso da vida.

Coulon resume que “nenhum livro está parado” e penso que em cada romance, em cada verso há uma passada onde se escreve o estado da vida em espírito de comunhão da matéria com a transcendência.

16/10/2024 21h37

Imagem: Grattacielo Intesa Sanpaolo

Noi siamo abituati a pensare all’impero romano alla vibilia delle invasioni barbariche come a um organismo in profonda decadenza. […] In realtà le cose non stavano affato così […]”

Obra: 9 agosto 378 il giorno dei barbari. I. L’Impero Romano nel IV Secolo. 2. Laterza & Figli Spa, 2013, Roma-Bari. De Alessandro Barbero (Italia/Torino, 1959).

Torno ao tema da queda do Império Romano (do Ocidente) nesta preciosa obra do erudito professor do Piemonte o qual tenho o prazer de cotidianamente ouvir lições extraordinárias sobre a Antiguidade e a Idade Média.

Dentro de certa racionalidade de outras leituras, enquadro-me no caso dos que até então pensavam apenas no Império Romano decadente no decorrer do século IV quando ocorreram as invasões bárbaras, tendo como marco do “início do fim” o fatídico 9 de agosto de 378 na derrota da batalha de Adrianópolis. O professor cita a obra do historiador britânico Edward Gibbon (1737-1794) Declino e caduta dell’impero romano (título em italiano) como exemplo notório para ponderar essa concepção do Império em processo de declínio; “na realidade, as coisas não foram assim” (p. 26): o Império sofria com dois velhos problemas: o primeiro consistia em generais que usurpavam o poder, muitas vezes assassinando imperadores, para aclamar quem estivesse ligado aos seus comandos, e o segundo residia nos bárbaros que atravessavam as fronteiras dando muito trabalho à defesa, no entanto, o professor aponta que essas duas situações estavam sob controle, e que no século anterior o cenário fora pior.

No século IV, se pensarmos nos critérios de hoje, argumenta o professor, o Império tinha aspectos totalitários enquanto a economia funcionava, o dinheiro circulava, havia cidades grandes e prósperas; o Império tinha uma sociedade de contradições, mas não estava em declínio, afirma (p. 27). Até mesmo em 378 Roma não estava em declínio do ponto de vista cultural e moral, e sim em transformação com a fé cristã em evidência, tendo como referência o que ocorrera décadas antes por meio do imperador Constantino (?-337) que promoveu a Igreja e inaugurou uma sequência de imperadores que se declararam e foram vistos sob a fé regulada e cada vez mais atrelada ao Estado, com exceção de Juliano (331-363), que terminou com a fama de “apóstata”. O século IV, marcado por cidades onde havia poesia clássica, a tradição da oratória, filósofos, em grande parte pagãos, também foi o tempo dos grandes padres da Igreja que trabalharam as bases filosóficas do cristianismo (p. 29), enquanto a política no Império tinha ido da aparente promoção da liberdade religiosa, sancionada por Constantino, para o Édito de Tessalônica, assinado por Teodósio I em 380 (dois anos após Adrianópolis) que tornou o cristianismo católico a única religião obrigatória para todos os súditos do Império (pp. 30-31), uma repressão que pode ter pesado, em certo sentido, segundo o professor, entre as consequências do desastre de 378.

Ao considerar o que o professor aponta, penso o quanto é complexo o tema do desmantelamento do Império do Ocidente após a derrota de Adrianópolis, e que assim a visão de decadência para explicar o fim, penso, possa ser apenas uma leitura simplista e sofrível por limitações de conhecimento e/ou viés ideológico.

15/10/2024 20h56

Imagem: BBC Radio 4

“[…] A ralé iletrada, que não lê, terá as homilias dos bispos e dos padres de minha confiança; e mais ainda, um catecismo com a aprovação do legado do Papa, cuja magia derrubará qualquer resistência. […]”

Obra: O Príncipe. Comentado por Napoleão Bonaparte (Córsega/Ajaccio, 1769-1821). Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti.

De volta à serie neorodrigueana, imaginada pelo meu amigo de infância, A Política como Ela é, inspirada na edição de O Príncipe, de Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), com comentários de Napoleão Bonaparte.

Napoleão comenta a abordagem inicial de Maquiavel sobre como o príncipe se mantêm no poder evitando transgredir os costumes tradicionais e se adaptando às circunstâncias imprevistas, e por onde reconquistá-lo do usurpador mediante a primeira oportunidade que lhe fosse oferecida (p. 31).

O comentário é aberto com Napoleão se desvencilhando do rótulo de usurpador, pois considera que tirou o poder de um “desprezível arremedo de republicanismo” (nota 6, p. 31) em referência, penso, ao golpe militar que protagonizou em uma sociedade francesa cansada dos descaminhos da Revolução, que após exterminar a realeza, trouxe outra longa instabilidade de governos, agravada com o banho de sangue da guilhotina. Antes de externar o que pensa sobre a utilidade da religião, afirma que os italianos apreciam bons oradores, e que aos franceses, “basta um romance”. Já para os iletrados, destina a pregação religiosa sob seu controle na forma de bispos e padres que sejam de sua confiança. O homem pragmático que coroou a si mesmo na Catedral de Notre-Dame de Paris, em 02/12/1804, diante do Papa Pio VII (1742-1823), olhava para a Igreja como um instrumento à parte, dadas as circunstâncias, dentro de seu arsenal de poder.

O trecho desta Leitura me fez pensar na razão de, diante da França católica, não priorizar pautas protestantes, uma minoria face à sua visão política de governar como a maioria deseja ser governada [267]. Pensei também em uma lição do professor Alessandro Barbero, onde de forma espirituosa comentou que Napoleão dissera que a religião é “o que impede os pobres de assassinarem os ricos” [268]. Penso que se Napoleão fosse um político americano do tempo presente, estaria a frente de grupos protestantes fundamentalistas que fazem lobby na Casa Branca e no Congresso, e se fosse brasileiro, ao notar o crescimento das religiões protestantes, em um país ainda de maioria católica, trabalharia nos dois ambientes, conquistando apoio de bispos e padres, enquanto seria respeitado por pastores milionários que comandam igrejas evangélicas de grande alcance.

267. 07/12/2023 23h30

268. Napoleone raccontato in tre atti, 2019/2020

14/10/2024 00h01

Imagem: pt.wikipedia.org

“[…] A espantosa bagunça deixada pelos governos militares nas contas públicas foi sendo arrumada, um pouco a cada governo. […]”

Obra: Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moeda. 6. No tempo do dinheiro sem fim. Record, 2019, Rio de Janeiro. De Míriam Azevedo de Almeida Leitão (Brasil/Minas Gerais/Caratinga, 1953).

Premiado no Jabuti 2012, decidi conferir esta obra a partir de uma não-indicação. Toda vez que observo alguém não recomendar um livro enquanto carece de argumento e transparece um viés político-ideológico (no caso, um bolsonarista), encontro motivação para aprecia-lo.

Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moeda se mostrou uma abordagem interessante a envolver um tema que me inspirou à graduação em economia: inflação no Brasil, em especial quando trata um dos período em que se tornou galopante, nos anos 1980 até o lançamento do Plano Real em 1994, mesmo ano em que comecei os estudos para descobrir que a causa principal da década perdida se deu durante a ditadura militar, sobretudo nos anos 1970, onde se situa o contexto do trecho (p. 84) desta Leitura no capítulo 6.

Penso que se confunde inflação com índices de preços; o primeiro termo tecnicamente significa “expansão monetária”, que é a causa, enquanto o segundo termo diz respeito aos sintomas. Torno então ao texto de Míriam Leitão que menciona os três orçamentos (p. 84) que davam a impressão de gastos infinitos, juntamente com a bizarra conta-movimento Banco do Brasil-Banco Central, finalizada no governo Sarney (p. 85). Eram tempos de ordens de gastos sem contrapartida (p. 87), privilégios às elites empresariais que faziam lobby nas decisões sobre gastos (p. 89), uso do BNDES para transferência aos amigos do governo, grandes empresários que faziam plantão no Ministério da Fazenda e assim se financiavam com recursos subsidiados, um problema que, lembra a autora, voltou a ocorrer no governo Lula (p. 94), além do velho jargão inflacionista “recursos a definir” (p. 97) para programas de investimento, repetido quatro décadas depois em gestão petista no lançamento do PAC II (em um governo democrático, o que mostra que o problema do inflacionismo é comum entre ditadores e democratas) e a contabilidade precária que provocou erros de leitura a ponto de confundir o FMI e os formuladores do Plano Cruzado (p. 87); em suma, a ditadura militar (1964-1985) foi um período que se notabilizou, entre outras coisas, por inflação mediante emissão de dinheiro sem lastro e endividamento descontrolado do Estado, agravado com a crise do petróleo, fatores que, na medida em que fui tomando ciência como estudante, começava a compreender melhor porque estourou a hiperinflação quando os heróis dos que possuem fetiche por homem de farda deixaram o poder nos anos 1980.

13/10/2024 12h06

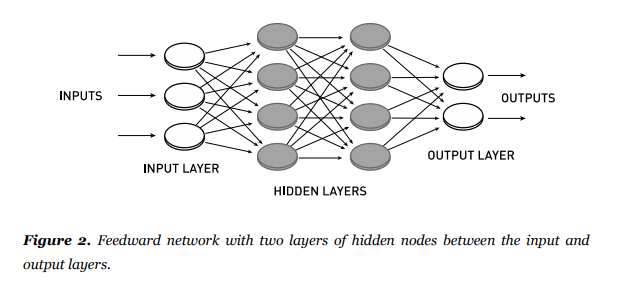

Imagem: The Nobel Prize in Physics 2024 / Advanced information

“for foundational discoveries and inventions that enable machine learning

with artificial neural networks”

“Because the original model is very efficient to simulate on a digital computer, it will often be more practical to develop ideas and simulations on that model even when use on biological neurons or analog circuits is intended. The interesting collective properties transcend the 0-1 stochastic simplifications.”

Obra: Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons. Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 81, pp. 3088-3092, May 1984. Biophysics. De John J. Hopfield (USA/Chicago, 1933).

Os pesquisadores John J. Hopfield (Universidade de Princeton) e Geoffrey E. Hinton (UK/London, 1947, Universidade de Toronto) foram premiados com o Nobel de Física 2024 por “descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina com redes neurais artificiais”.

Os dois cientistas estão entre os pioneiros do aprendizado de máquinas.

A vasta produção científica pode ser conferida a partir do resumo das contribuições e das referências no material divulgado pela Real Academia Sueca de Ciências, com trabalhos mencionados desde 1974.

No trecho desta Leitura (p. 3091), pude conferir um artigo de 1984 assinado por Hopfield, a tratar sobre o estudo de um modelo para formação de uma grande rede de “neurônios”. O que me deixou fascinado foi a matemática belíssima a referendar uma resposta graduada (ou relação sigmóide de entrada-saída) na observação dos “neurônios”, com propriedades coletivas em correspondência muito próxima com o modelo estocástico anterior baseado nos neurônios artificiais de McCulloch-Pitts, que publicaram em 1943 o primeiro modelo matemático de rede neural. Hopfield aponta a evolução de suas experimentações quanto ao conteúdo endereçável à memória, e outras propriedades coletivas emergentes do modelo original, por confirmar a presença em resposta gradual. O trabalho experimental nos anos 1980 versou sob a ideia do uso de tais propriedades coletivas em sistemas biológicos, o que dará maior credibilidade ao desenvolvimento na medida em que for confirmada a presença contínua de “neurônios” quase biológicos em circuitos elétricos analógicos cujos estados coletivos dos dois modelos têm uma simples correspondência (p. 3088).

A organização do Nobel de Física 2024 afirma que “os métodos e os conceitos pioneiros desenvolvidos por Hopfield e Hinton foram fundamentais para a formação do campo das redes neurais (RNAs). Hinton desempenhou um papel de liderança nos esforços para avançar em métodos para RNAs profundas e densas. Os seus avanços, que se assentam nos fundamentos da ciência física, demonstraram uma capacidade completamente nova de usarmos computadores para nos ajudar e nos orientar nos diversos desafios que nossa sociedade enfrenta” (p. 9).

A premiação também ajuda a lembrar que a ciência em torno de redes neurais está longe de ser uma novidade deste século; tem mais de 80 anos e que durante os anos 1970 o assunto começou a evoluir em modelos versados para experimentação em computadores.

Apesar do tema da Inteligência Artificial ser eventualmente prejudicado por abordagens de marketing sensacionalista e oportunista, que mais desinformam para tomar dinheiro de leigos que qualquer outra coisa, ao conferir apenas um traço da imensidão de pesquisas acadêmicas na área, ficou-me claro que aqueles que pensam que se trata apenas de um “modismo” estão profundamente enganados. O aprendizado de máquinas e sistemas computacionais é assunto seríssimo que exige uma dedicação voltada ao espírito científico combinado com o campo da ética. Sem a união desses dois saberes, os benefícios apontados pelo comitê do Nobel rapidamente se converterão em danos gravíssimos à nossa espécie. Quanto a essa questão, penso também no trabalho liderado pelo matemático francês Cédric Villani [266].

265. The Nobel Prize in Physics 2024

266. 20/05/2024 00h01

12/10/2024 19h51

Imagem: ex-isto

“E quanto a a mentira por palavras? Quando e a quem é útil , a ponto de não merecer o desprezo?”

Obra: A República. Livro II. 382a- e. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Pietro Nassetti. De Platão (Atenas, 428/427 – 348/347).

Quando mentir pode se tornar algo útil a ponto de não ser desprezível? Eis a questão em A República (p. 72) que me remeteu, na segunda leitura (2002), ao saudoso ZW em 1997 a me contar que lá pelos idos de 1953 estava de malas prontas para a sua primeira viagem ao exterior em um intercâmbio de doze meses em Paris.

Lembrei-me que foi por sua fluência em francês que encontrei inspiração para me matricular em um curso (1997). Hoje penso como algumas pessoas foram importantes em minha vida, muito mais com os exemplos que deram do que com o que falavam de si mesmas.

Na véspera do embarque, no Rio de Janeiro, ligou para São Paulo ansioso sobre o resultado dos exames de seu pai, que o tranquilizou: “livre de tumor, estou bem”. Somente após o intercâmbio finalizado, de volta ao Brasil, descobriu que naquele dia o seu pai tinha descoberto uma doença sem possibilidade de cura, e que entraria em condição de terminal dentro de um tempo que a medicina à época não podia estimar com razoável precisão: “se eu tivesse te contado a verdade naquela ligação, você não teria embarcado e perderia a oportunidade, ficaria transtornado com um problema que sequer tínhamos noção de quando realmente seria o inicio do meu fim… conheço bem meu filho”.

O intercâmbio mudou completamente a visão de mundo do jovem ZW e, de alguma forma, contribuiu para lidar melhor com a doença grave de seu pai, que faleceria três anos depois. Por um ano o filho único mimado, rico de nascença, teve que aprender a se virar sozinho em uma república de estudantes em uma cidade cosmopolita, precisando dominar uma língua difícil de se aprender, fatores que enriqueceram seu processo de amadurecimento.

11/10/2024 22h58

Imagem: faces-hiroshima

“At 8:15, Monday morning, August 6th,1945, when the students were attending morning meetings and the business people were starting their work […]”

Obra: One Day in Hiroshima – An Oral History. Q2-2 Disaster of the A-bomb. Japanese affiliate of IPPNW, 2007, Hiroshima. Traduzido para o inglês por Keiko Ogura, Yoshie Ozaki, Megumi Shimo e Megumi Morita. De Nanao Kamada (Manchuria/Mukden, 1937).

Segunda-feira, 8h15, 6 de agosto de 1945, quase três meses após a rendição alemã, parecia ser mais um dia em Hiroshima com escolas e negócios seguindo a rotina em meio à resistência japonesa, quando um sobrevoo de um B-29 (o famigerado Enola Gay) mudaria de forma devastadora a aparente vida de normalidade daquela população lhe apresentando a bomba atômica: aproximadamente 140.000 pessoas morreram, cerca de 50.000 edifícios e casas foram totalmente destruídos, 13.250.000 metros quadrados de área queimada (p. 13).

Foi um crime de guerra do governo dos Estados Unidos? Não tenho dúvida: assassinato em massa de civis, e assim a bomba produziu orfandade em massa (p. 24); mostrou ao mundo o que cientistas desprovidos de ética que respeite a vida são capazes de fazer, quando aliados à política no aparato estatal ou a qualquer outra forma de poder de grande alcance.

Com o Nobel da Paz [264] dado hoje à organização japonesa Nihon Hidankyo, movimento popular de sobreviventes das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki (Hibakusha), pensei nesta obra do dr. Nanao Kamada (foi presidente do Conselho de Administração da fundação que trata sobre os sobreviventes da Bomba Atômica e professor da Universidade de Hiroshima), por ser pedagógica sobre a tragédia e seus efeitos.

A complexa e longuíssima discussão sobre a necessidade do uso das bombas em Hiroshima e Nagasaki envolve historiadores e experts em geopolítica, no entanto, penso, independentemente da qualidade dos argumentos e das análises, a era atômica militar abriu o capítulo do terror, na maior escala possível, promovido pelo ser humano através dos estados modernos.

264. The Nobel Peace Prize 2024

10/10/2024 21h28

Imagem: Biblioteca de São Paulo

— Como é possível estar saudável… quando se sofre moralmente?

Obra: Guerra e Paz. Tomo I. Primeira Parte. Companhia das Letras, 2017, São Paulo. Tradução de Rubens Figueiredo. De Lev Nikolaevitch Tolstoi (Rússia/Yasnaya Polyana, 1828-1910).

Uma das coisas que me dão prazer na leitura é ver a qualidade do trabalho do escritor no desenvolvimento de personagens, como é caso do Tolstói na construção de Anna Pávlovna Scherer, mulher culta de meia-idade, com seus quarenta anos, “cheia de animação e arrebatamento” (p. 15) em uma soirée; refinadíssima, hábil dama de honra e preferida pela imperatriz Maria Fiódorovna, “tão eloquente” (p. 16) na perspectiva do príncipe Vassíli (p. 16) que espera por ela ser tranquilizado sobre a ofensiva napoleônica, pano de fundo histórico (1812) nesta obra-prima de romance.

A sofisticação de Anna Pávlovna, penso, entre outras personas, parece ser um meio para construção de narrativa onde Tolstói desenvolve e flutua em variadas perspectivas em torno de ideias e comportamentos. Vai do protocolar na etiqueta da corte a uma provocação sutil e profunda sobre superficialidades, como pude perceber na resposta que dera ao príncipe, no trecho desta Leitura (p. 15), que indica um tipo pautado por obviedades, sujeito superficial carente da combinação de inteligência com razão e sensibilidade a contratar com a espiritualidade político-intelectual da dama de honra.

Guerra e Paz me faz pensar nos dilemas do espírito humano, nos contrastes e contrassensos, nos jogos de poder e de interesses, nas tramas e traições, nas falsidades e nos subterfúgios que moldam a arte de fazer política em tempo belicoso, fatores que tornam este romance atualizadíssimo.

09/10/2024 23h16

Imagem: Jornal Opção

“O livro mais bem documentado que conheço sobre o fascismo, Fascisme et grand capital, de Daniel Guérin, apresenta a tese de que o fascismo é a última expressão do grande capitalismo. Tese errônea. […]”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. A ideia da universidade e as ideias das classes médias. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

Torno aos ensaios de Carpeaux, e no trecho (p. 215) desta Leitura, a experiência me fez lembrar da primeira definição que me foi apresentada sobre o fascismo, lá pelos idos de 1991.

Sobre o tema da universidade e as ideias das classes médias, o erudito lembra de sua primeira experiência ao adentrar na Universidade de Viena em 1918: “A decepção foi muito grande” em um ambiente impactado sobre o crescente “abismo entre o progresso material e a cultura espiritual” (p. 211), face ao utilitarismo (p. 212), o que sugere a ligação que faz com o problema da mentalidade média que determina a utilidade das ciências segundo as aplicações práticas (p. 212), onde são formados os técnicos, ou seja, os especialistas científicos voltados para atender às demandas do progresso, porém sem apreço ao espírito de erudição, sem pedigree de envergadura cultural, sendo assim o tipo pragmático de universitário que pode se transformar em um bom profissional, mas é incapaz de compreender profundamente o valor do saber em relação ao desenvolvimento humano além de uma visão de progresso materialista, assim entendi, quando verifiquei a abordagem sobre o problema da elite envolvida pelos especialistas (p. 217).

Ao citar Ortega y Gasset (pp. 214-215), Carpeaux suscita o tema das massas como fenômeno sociológico, e inclui os intelectuais, o que denota um fenômeno de educação em torno das “classes médias”, onde se propaga o fascismo como expressão triunfal, e assim aponta como “errônea” (p. 215), a tese de Daniel Guérin, pois, argumenta, enquanto explorador da força das classes médias, o fascismo inibe a liberdade de movimento tanto dos capitalistas como dos operários, de maneira que o instrumento se mostra mais forte que o seu mestre. A relação que Carpeaux aponta do fascismo com as “classes médias” está no utilitarismo que despreza a intelectualidade, o que afetou as universidades como reflexo das sociedades modernas que foram envolvidas pelo fascismo como manifestação da massa, que se tornou antagônica ao proletariado, e por isso, defende, que o fenômeno fascista não foi possível na Rússia, pois não havia uma classe média, até que o bolchevismo inventou uma com a burocracia e as camadas privilegiadas do regime soviético, o que fez aparecer um lado comum entre o fascismo e o bolchevismo com suas respectivas classes médias pautadas na ideologia pequeno-burguesa, dadas a uma violência revolucionária e ao anti-intelectualismo (p. 215), e cita como “pai espiritual comum”, Georges Sorel, o ideólogo da violência, “pequeno-burguês representante típico das classes médias francesas” (p. 215).

08/10/2024 00h01

Imagem: Al Jazeera

“If I must die, you have to live

To tell my story, to sell my things

To buy a piece of cloth and some strings,

(Make it white with a long tail)

So that a child, somewhere in Gaza

While looking heaven in the eye,

Making it blush under his gaze,

Awaiting his Dad who left in a blaze–

And bid no one farewell

Not even to his fl esh, not even to himself—

Sees the kite, my kite you made, fl ying up above

And thinks for a moment an angel is there

Bringing back love.

If I must die, let it bring hope.

Let it be a tale.”

Obra: If I must die. Gaza Writes Back : Narrating Palestine. y University of Hawai’i Press. Biography, Volume 37, Number 2, Spring 2014, pp. 524-537 (Article). De Refaat R. Alareer (Gaza/Shejaiya, 1979-2023).

Se eu devo morrer – por pastor Abdoral

No firmamento

cortado pelo

míssil que

matou o poeta…

O anjo da vida anuncia:

Se eu devo morrer, você tem que viver

Para contar minha história…

Vê a pipa,

minha pipa que você fez,

voando lá em cima

E por um momento pense que um anjo está lá

Trazendo de volta o amor.

Olhei para a terra e a desolação

vencida pela pipa

feita de seus versos

anunciando a esperança.

Olhei para os

que saíram

dos escombros

contando histórias

dos que partiram

sem despedida,

devastados pelo animal político

que prega justiça ceifando inocentes.

Olhei para

meninos e meninas

que esperam…

pelo pai,

pela mãe,

pelo irmão,

pela irmã…

pelo amor…

pela humanidade

que resiste em nós.

07/10/2024 00h01

Imagem: Universidad Rey Juan Carlos