Uma leitura ao dia é uma receita terapêutica para fazer o tempo ter sentido à alma que busca enlevo no meio do caos, sob o Concerto 21 K.467 de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (Áustria/Salzburgo, 1756-1791), com a pianista Yeol Eum Son (Coréia do Sul/Wonju, 1986).

30/04/2025 21h35

Imagem: C. S. Lewis Fundation

“[…] a fé se perde na lógica abstrata, quando se envelhece.[…]”

Obra: O regresso do Peregrino. Livro 7. Rumo ao sul adiante no canal. Capítulo 5. Chá no gramado. Thomas Nelson Brasil, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Jorge Camargo. De Clive Staples Lewis (UK/Belfast, 1898-1963).

Minh’alma peregrina apenas escutava a meticulosa descrição sobre o que acontece após a morte entre “salvos” e “perdidos” na fé, tudo com base em uma “análise” bíblica. Pensei então no que o sr. Largo fala a João em O regresso do Peregrino. Ironicamente, o apologeta [344] parecia confinar tudo em formulas, anulava o espírito de poesia em favor da lógica com figuras de linguagem convertidas em dogmas (p. 232).

Para um público fechado na ortodoxia religiosa, com muitas certezas e ávido por respostas imediatas ao que o pensamento foi provocado, o “expert da doutrina” ou o “biblicista” se torna ponto de engessamento onde a fé é refém de suas limitações pela lógica possível no raciocínio humano. Há uma sequidão no exercício da leitura pela falta de sensibilidade, ou de concepção do poético e, dada a aversão ao insondável que se apresenta por metáforas diante da finitude do significado das palavras, tudo tem que ser minunciosamente explicado e compilado em um sistema de doutrina.

A “linguagem do coração” não faz sentido quando se limita a leitura do mundo, das tradições e dos valores à tangibilidade do meio racional. Um exemplo disso pode ser verificado na leitura comum da narrativa da criação no Gênesis, o que se torna ainda mais dissonante quando se aplicam recursos de entendimento do mundo diverso ao que pode ser considerado à época da produção do texto. Deste anacronismo hermenêutico se produzem debates sem pé nem cabeça entre a leitura literal fundamentalista e adaptações feitas por quem se versa pela ideia (enviesada) de ciência para “explicar” os dias, por exemplo, como se fossem eras ou quando se apresenta o problema da origem do “mal”. O livro de Jó é emblemático nesta questão por expor o sofrimento impessoal, ao justo e ao injusto. Bem, mal, amor, ódio, certo, errado, justo, injusto… conceitos que a racionalidade e as tradições humanas desenvolveram com relativa precisão, no entanto, em situações extremas, inusitadas ou impensadas, esbarram nas nossas limitações. O maior de todos os dilemas está na ideia de Deus e sobre isso penso em uma lição do filósofo Galimberti: Dio è assurdo! [345].

João procurava mais uma resposta na sua extraordinária caminhada enquanto ainda indisposto a ler o próprio coração, pois não lhe fazia sentido em relação a saber se deveria cruzar ou não o canal (p. 231). Pensava como quem busca um produto de prateleira oferecido em série, pronto e acabado, ou ao jeito dos que se voltam a um compêndio de soluções de mestres e gurus, um passo-a-passo para encontrar o “sentido” e a “verdade” para tomar decisões diante de um problema prático, e dada a linguagem metafórica do sr. Largo, insistiu em obtê-la. Precisava, naquele momento, entender que a fé se empobrece quando a experimentamos somente pautados na nossa lógica. A fé é um passo adiante, disruptivo, disposto a uma quebra de paradigmas. Assim é provocado João pelo sr. Largo sobre se alguma vez sentiu que a verdade seja tão grande e tão simples que meras palavras não fossem capaz de contê-la (p. 232). Eis um jovem a seguir por mais uma resposta: se todo homem para atravessar o canal deveria confiar em Mãe Kirk (p. 232), a personagem que atravessa os tempos, muitas vezes desatualizada, em meio às suas falhas, precisava ser lida por João pelo que ela representa e ainda pode vir a se tornar (p. 232).

344. C. S. Lewis, notável apologeta cristão aqui está em contraste com o apologeta que escutei.

345. Ver em https://youtu.be/iJSkC8Z6mk8

29/04/2025 21h30

Imagem: DW

“Os homens foram considerados livres para se poder julgá-los e castigá-los, para se poder declará-los culpados.”

Obra: Crepúsculo dos Ídolos. 7. Os Quatro Grandes Erros. O Erro do Livre-Arbítrio. Nova Fronteira, 2017, Rio de Janeiro. Tradução de Edson Bini e Márcio Pugliesi. De Friedrich Wilhelm Nietzsche (Reino da Prússia/Röcken, 1844-1900).

O livre-arbítrio é um engano produzido por uma fraude teológica para dar lastro à responsabilidade e ao castigo à maneira dos teólogos. A doutrina da vontade faz parte deste pacote medonho, da pior reputação, sendo inventada na malandragem de sacerdotes para, sobretudo, apontar um culpado (p. 53) a consagrar o conceito de pecado sob os parâmetros da ideia de um mundo moral que contamina a inocência do devir (p. 54), assim define o filósofo do martelo, o irmão Nietzsche, vez ou outra “visto” lá na igreja do pastor Abdoral, comunidade insólita, para se dizer um eufemismo, desaconselhável para quem anda com muletas metafísicas e com elas deseja regrar o mundo, porém tal comunidade está aberta a todos, especialmente aos considerados hereges demais para o “sistema” enquanto dispostos ao enfrentamento do problema da transmutação dos valores.

Na fatalidade de seu ser, o homem “não é consequência de uma intenção própria, de uma vontade, de um fim” (p. 54); assim diz o filósofo do martelo que segue em suas provocações a afirmar que no humano não se obtêm um ideal de humanidade, de felicidade ou de moralidade. Tudo isso para o irmão Nietzsche é besteirol. O fim é outra invenção denunciada pelo irmão diante de olhos esbugalhados dos companheiros de classe. Não há nada que possa julgar a existência humana, pois, defende, não existe causa primeira para o ser e suas categorias, mediante sua impossibilidade de discernir o todo, o que suscita um retorno da “inocência do devir” como uma espécie de esvaziamento da mente de tais supostos artifícios conceituais em favor da moralidade onde se abriga a ideia de Deus que, obviamente, para o irmão, é veementemente negada pois, finaliza, “foi até agora a maior das objeções contra a existência” (p. 55).

Pastor Abdoral insiste em chamá-lo de “irmão”, mas de quê? de fé é que não pode ser – uma vez ousei comentar. De fé não é, mas por um exercício que ultrapassa fronteiras da fatalidade do ser, não o será? – respondeu. Ou será que o Λόγος σάρξ ἐγένετο não pode alcançá-las, transmutando misericórdias? – concluiu o intrépido eremita.

28/04/2025 22h44

Imagem: Phateon

“Infelizmente, os dois nunca debateram diretamente.”

Obra: Deus em Questão: C. S. Lewis e Freud debatem amor, sexo e o sentido da vida. Prólogo. Ultimato, 2005, Viçosa. Tradução de Gabriele Greggersen. De Armand M. Nicholi Jr. (1927-2017).

Freud e C.S. Lewis em um encontro de ideias. O direto, pessoal, não aconteceu. Nesta obra o debate vem através da exposição de ideias, organizadas de forma brilhante pelo professor clínico de psiquiatria Armand Nicholi, Jr.

A leitura me revelou um compêndio muito bem estruturado em referências bibliográficas. Um bom começo a quem deseja se enveredar por um tema contagiante: crença e descrença no divino, a envolver o ícone da psicanálise, judeu, ateu, contundente critico da religião versus o outrora ateu convertido à fé cristã e que se tornou um refinado apologeta. No entanto, o livro não se restringe ao debate teísmo x ateísmo; desdobra-se em questões sobre sexo (capítulos 6 e 7), a existência de uma lei moral em termos universais (capítulo 3), o sofrimento (capítulo 8), a felicidade (capítulo 5) e a morte (capítulo 9). A forma como Nicholi, Jr. apresenta as duas posições se dá como um autêntico professor: apresenta as ideias, sem emitir juízo, permitindo a Freud e Lewis “falarem” sem serem interrompidos.

O livro me remete a pensar na peça de Mark St. Germain (1960) que em tem o título em português “A última sessão de Freud”, tendo uma adaptação brasileira sob a direção de Elias Andreato (1955), além de um filme (2023) homônimo. O contagiante debate ganha uma licença poética na forma de um fictício encontro na casa de Freud, no crepúsculo da vida, exilado em Londres por causa do nazismo. Na sétima arte, a direção foi de Matthew Brown, com Anthony Hopkins (1937) no papel de Freud e Matthew Goode (1978) como C. S. Lewis.

Os encontros fictícios de ícones da inteligência humana me atraem. Lembro aqui do romance Quando Nietzsche chorou [342], com Freud mais uma vez representado em diálogos que nunca aconteceram, desta vez jovem, com o amigo Josef Breuer em torno de um paciente um tanto complexo: simplesmente, o filósofo do martelo. Também pensei no filme Dois Papas [343], onde os encontros do então cardeal Bergoglio e o papa Bento XVI foram construídos em torno de ideias que os dois apresentaram em discursos e textos que produziram. Imagino que, talvez. nuances de alguns diálogos na obra possam ter ocorridos nos encontros factuais entre os dois.

342. 23/08/2022 00h04

343. 02/02/2025 12h51

27/04/2025 15h47

Imagem: Estrategistas

“Cada época tem sua própria neurose coletiva, e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-la.”

Obra: Em busca de sentido. II. Conceitos Fundamentais de Logoterapia. . A neurose coletiva. Vozes, 2018,Petrópolis. Tradução de Walter O. Schulupp e Carlos C. Aveline. De Viktor Emil Frankl (Áustria/Viena, 1905-1997).

Obra de 1981, parte II traduzida de uma edição em inglês publicada em 1984 (créditos) sendo neste tempo que Frankl afirma, no mesmo parágrafo do trecho (p. 151) desta Leitura, que o vazio existencial é a “neurose em massa da atualidade”. O “vazio existencial”, aponta como “forma privada e pessoal de niilismo”, e o “niilismo” como um conceito que “pode ser definido como a posição que diz não ter sentido o ser”.

A psicoterapia então, na visão de Frankl, precisa estar livre da influência do niilismo, caso contrário será mais um sintoma da “neurose de massa” a transferir uma caricatura do conceito ao paciente, o que poderá resultar em um “fatalismo neurótico” onde se nega a liberdade do paciente diante de condicionantes biológicos, psicológicos e sociológicos, restringindo a ideia do ser ao produto do meio (p. 152). Frankl reconhece o peso dos condicionantes enquanto enfatiza a importância do trabalho psicoterápico possibilitar ao paciente a consciência de que pode tomar decisões diante de tais fatores. Aqui penso no que o próprio Frankl lembra acerca de sua experiência como prisioneiro de campo de concentração nazista que conseguiu superar o que podem ser vistos como traumas determinantes para o restante da vida de quem passou por situações análogas.

Entendo que o alerta de Frankl é valido para o tempo presente, quatro décadas em um mundo, de certa forma, muito diferente por conta dos impactos que a internet proporcionou na concepção de “vida social” e “influência”, onde o niilismo se propagou em velocidade e abrangência, certamente, impensadas à época em que o pai da logoterapia pensou no problema. Mais do que nunca, penso, a liberdade e a consciência do ser, enquanto fatores relativos, são bombardeados em intensidades que parecem definir a vitória do niilismo por disseminações em massa de neuroses, manipulações, desinformações, narrativas e agora no uso de modelos de Inteligência Artificial (IA) que induzem o ser humano a cada vez mais se acomodar nos exercícios da leitura do mundo, da reflexão, da autocrítica, da introspecção e da espiritualidade através do desenvolvimento de suas capacidades intelectuais que verse a um pensar próprio e bem depurado sobre si mesmo e o meio que o envolve, sendo essencialmente um ser crítico, inclusive para neutralizar o que se apresenta em massa tentando ter predominância sobre o que o próprio ser entende acerca de si.

26/04/2025 20h03

Imagem: Correio Braziliense

“4. El Señor comienza hablando de la alegría que sólo experimentamos cuando tenemos alma de pobres. En nuestro pueblo más humilde encontramos mucho de esta bienaventuranza: la de los que conocen la riqueza de la solidaridad, la riqueza del compartir lo poco, pero compartirlo; la riqueza del sacrificio diario de un trabajo, a veces inestable y mal pago, pero hecho por amor a los suyos; la riqueza incluso de las propias miserias pero que, vividas con confianza en la Providencia y en la Misericordia de nuestro Padre Dios, alimentan en nuestro pueblo esa grandeza humilde de saber pedir y ofrecer perdón, renunciando al odio y la violencia. Sí, la riqueza de todo pobre y pequeño, cuya fragilidad y vulnerabilidad expuesta le hace conocer la ayuda, la confianza y la amistad sincera que relativiza las distancias. Para ellos, dice Jesús, es “el Reino de los Cielos”; sólo así, imitando esa misericordia de Dios, se obtiene un alma grande capaz de abarcar y comprender, es decir de “obtener”, como dice el Evangelio, misericordia.“

Obra: Homilía del Sr. Arzobispo en el Te Deum del 25 de mayo. Buenos Aires, 25 de mayo de 2006. Edição online de Arzobispado de Buenos Aires. De Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936-2025).

A homilia do cardeal Bergoglio é de 2006. Está em uma coletânea de sermões e escritos. A foto, icônica, é de 2008, e foi tirada no metrô de Buenos Aires, acompanhado de seu secretário de imprensa.

Volto a 2005 quando fui escutar alguns “leigos consagrados” que atuavam em comunidades carentes em Olinda. Havia algo curioso comigo, mas não tinha uma boa compreensão à época e só entendi cerca de 10 anos depois: era relativo ao aumento de meu interesse pelo catolicismo romano, após quase dois anos de seminário teológico batista, onde cheguei a estudar em dois turnos (manhã e noite) em meio ao trabalho com desenvolvimento de sistemas de contabilidade e aulas de sociologia e economia que tinha na universidade, além do término da construção da casa que hoje é minha residência. Um tempo extraordinário em que cada dia testava ir um pouco mais em relação à resistência.

Hoje entendo que o meu interesse em revisar conceitos pessoais sobre o catolicismo teve origem em leituras na biblioteca. Com a vida tão corrida, qualquer horário vago era sinônimo de estar nos “pulmões” do seminário e por lá aproveitar da melhor maneira possível o acesso amplo a livros difíceis de serem encontrados. Foi então que percebi em mim certas distorções de entendimento sobre a fé católica, assimiladas durante a formação batista e eis que cheguei ao momento de ter que decidir entre fingir que os questionamentos não eram importantes, e seguir na doutrina denominacional, ou tentar ir mais fundo: fui pela segunda opção. Notei que a minha forma de ser era incompatível com um ambiente fechado em dogmas. Naquele mesmo ano tomei três decisões que marcaram o início de meu distanciamento da fé protestante, apesar de que ainda ficaria no seminário por mais dois anos. Um dia marcante, antes das decisões, foi o que se deu no nascimento do pastor Abdoral, uma espécie de alter ego que emergiu de um círculo de pastores que pareciam burocratas mais interessados em salários, benefícios financeiros e resultados da arrecadação de dízimos [341].

Foi em um breve tempo depois daquela experiência que escutei os “leigos consagrados”, e em meio a referências sobre o “espírito franciscano”, falaram sobre as obras da Irmã Dulce e do legado de Dom Bosco, quando então alguém falou sobre um cardeal argentino atuante nas periferias de Buenos Aires: era Dom Bergoglio que, mesmo chegando a uma posição tão elevada na condição de votar em conclave, mantinha-se em uma vida simples em uma sociedade sob uma profunda crise econômica, dedicando-se especialmente aos mais carentes enquanto abordava, com muita inteligência, temas sociais, sem cair nos problemas da “teologia da libertação” e com uso de uma linguagem acessível ao povo.

A história do cardeal Bergoglio me chamou a atenção enquanto pensava no ambiente de pastores em que estava prestes a me distanciar; não conseguia entender a carência de exemplos que me remetiam ao espírito de desprendimento, desinteresse por enriquecimento pessoal, simplicidade… Ponderava que os exemplos de humildade entre missionários, mas os pastores, na maioria (não generalizo), pareciam ser de outra categoria, enquanto também me alegrava em notar pessoas simples no meio evangélico que emanavam esse mesmo espírito; caridosas, dedicavam-se ao financiamento e à manutenção de asilos, creches, escolas, bolsas de estudo e contrastavam com líderes egocêntricos que se comportavam como se fossem donos da igreja local. Também quando olhava para os quadros do seminário, pensava nas histórias de missionários e professores que deixaram exemplos com essa mesma entrega.

Percebi que estava em busca de uma referência do Evangelho mais alusiva ao desprendimento. Um tempo depois também o vi entre espíritas. Francisco Xavier foi o exemplo mais notório. Entendi que se trata de uma virtude que depende do exemplo concreto de vida e que o cardeal Bergoglio me chamou a atenção por ser um caso de convergência em um nível complexo, por conta de sua posição na Igreja que exigia uma exposição pública.

Pensei então nos tópicos de sua homilia sobre as bem-aventuranças, com um trecho nesta Leitura: não são apenas abstrações, mas uma realidade de vida que o cardeal procurava demonstrar. A pobreza é uma condição que oportuniza o amadurecimento desse espírito. Também notei que sua teologia se distancia da visão mais politizada no progressismo da América Latina, penso, porque fala de um espírito de solidariedade e perdão na esfera de cada pessoa, do indivíduo. A caridade, o amor ao próximo flui em inúmeras direções, não importa a posição social; a solidariedade é uma riqueza que independe do quanto, mas de um espírito de amor ao próximo que se relaciona com a Providência e a Misericórdia divinas (p. 44)

Diante dos dilemas sociais, Bergoglio me deu um exemplo de que seu progressismo nada tem a ver com a pauta marxista da teologia da libertação. Penso aqui na apresentação do livro Iglesia y democracia en Argentina, onde ele define a palavra da Igreja como “profética”, não sendo a mesma de “outros instrumentos seguramente mais úteis para sociólogos, economistas ou políticos” (p. 6). Bergoglio, para ser ainda mais preciso, faz uma citação de Deus caritas est, 28:

“La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia.”

Então pensei, o cardeal Bergoglio é um líder católico diferente do lugar comum, a ser estudado, escutado, lido, observado, por estar alinhadíssimo com a doutrina social da Igreja enquanto encontrou uma forma de ficar fora da bolha socialista de viés marxista que tenta influenciar os caminhos da fé. É uma perola raríssima no meio de um ambiente que tenta confundir a caridade da fé em Cristo com interesses de política partidária.

A última coisa que poderia passar em meus pensamentos naqueles dias é que o então cardeal pudesse um dia vir a ser eleito papa.

341. 05/01/2024 21h58

25/04/2025 22h38

Imagem: ILF

“In a situation where the alternative is potential nuclear war, there is ample scope for visionary gestures. […]”

Obra: Kashmir in Conflict: India, Pakistan, and the Unending War. Chapter 10. New Century, New Vision?Visionary solutions? I. B. Tauris, 2003, London. De Rosemary Victoria Schofield.

Nesta obra da historiadora e especialista em relações internacionais Victoria Schofield, penso, Índia e Paquistão, além da China, hoje formam um curioso trio de membros dos BRICS enquanto envoltos em um conflito sem perspectiva de solução há quase 80 anos, em torno do controle da Caxemira, na categoria dos que potencializam a eclosão de uma guerra nuclear em uma dimensão de danos que se aproxima do que poderia ocorrer, a tomar como exemplo outro ambiente, em uma eventual escalada do envolvimento da OTAN em relação a regiões outrora sob o domínio soviético.

Ao pensar em Introducing Kashmir – Kashmir: the frontier state (pp. 10-17), entendo que o conflito da Caxemira é mais um “legado” do Império Britânico, a servir de referência para entender a essência de causas de outros conflitos regionais com um elemento em comum: alavancados pelo império sucessor, no caso, o americano. A visão imperialista subestima problemas provincianos tratados sob interesses espúrios na perspectiva de uma ordem “superior”, como fizera a Grã Bretanha durante a Segunda Guerra (p. 21) que após invadir, subjugar e explorar, como faz todo império, ignorou as diversas correntes políticas e religiosas dos principados na Caxemira e, após o término, propôs um plano de partição (p. 28) que se revelou irrealizável mediante a insatisfação geral, o que me faz lembrar de outro “legado” deixado pelos britânicos: a Palestina.

Os britânicos pareciam desconsiderar que “o estado de Jammu e Caxemira possuíam características únicas não compartilhadas por outros estados principescos. Governado por um hindu, com sua grande maioria muçulmana, era geograficamente contíguo à Índia e ao que seria chamado de Paquistão” (p. 28). A posição da região da Caxemira indica traços de um cuscinetto; os caxemires ao se verem entre duas nações (xv, China e Índia) sob uma rivalidade secular, em uma região com preciosos recursos hídricos, ganharam mais um elemento inserido na figura de um terceiro Estado, o Paquistão, o que inseriu os nativos em um fogo cruzado com a Índia e o estado artificial made in USA na Guerra Fria, de controle islâmico, ficando assim na categoria dos litígios com um ambiente multicultural; a Caxemira me remete a um embate mais complexo em comparação com o que ocorre entre extremistas muçulmanos e sionistas na Palestina.

24/04/2025 23h05

Imagem: ALJAZEERA

“We were ready to build a new security architecture for Europe. But after the breakup of the Soviet Union and the end of the Warsaw Pact, NATO forgot all its promises.”

Obra: Mikhail Gorbachev. The Road. We Traveled. The Challenges. We Face. Perestroika 20 Years Later: Gorbachev Reflects (Global Viewpoint). Newsweek. The Gorbachev Foundation, 2006, Moscow. De Mikhail Sergeevitch Gorbachev (URSS/Rússia/Privol’noe, 1931-2022).

Torno a esta obra muito interessante, uma coletânea de discursos e entrevistas do último premiê soviético. No contexto, Gorbachev faz um balanço do que tinha anunciado havia 20 anos, a Perestroika, e chega ao ponto que considero primordial para entender a política externa da Federação Russa hoje, sob a administração Putin quanto à invasão da Ucrânia.

A implosão da Iugoslávia foi um desdobramento da dissolução soviética e, neste contexto, o último premiê aponta “a luta por esferas de influência” pelos Estados Unidos como um problema relacionado à presença da OTAN no território, o que aumentou as tensões com a Federação Russa. Seria diferente se tivesse ocorrido de outra forma?, contudo, penso, Gorbachev também lembra que em seu governo, havia uma disposição para “construir uma nova arquitetura de segurança para a Europa” e, quando foi extinta a União Soviética (URSS), levou junto o Pacto de Varsóvia (a “OTAN” soviética), mas “a OTAN esqueceu todas as suas promessas”, tendo assumido um papel mais militar do que se esperava dela (pelo menos, penso, na perspectiva dos russos), e então, a aliança militar do ocidente, produzida dentro de um ambiente de Guerra Fria, continuou após o fim da URSS com uma agenda que seria alarmante para a Rússia pós regime soviético; “[a OTAN] decidiu que seria uma organização que intervém em qualquer lugar por ‘motivos humanitários'”, afirma Gorbachev, sem uma base ampla de apoio na ONU (p. 127).

É justamente na proximidade da OTAN hoje com as fronteiras russas, onde a pauta do ingresso da Ucrânia é o ponto inegociável de tensão, que reside grande parte das queixas do Kremlin e, penso, um dos fatores que pesaram na invasão de Putin. Trata-se de um problema que ocorre independente de quem esteja no poder da Federação Russa. A Ucrânia é um problema mal resolvido na extinção da URSS, principalmente em relação à virtual entrada na OTAN.

No contexto da última invasão do Iraque, como desdobramento do pós-11 de setembro, o final da resposta (p. 127) de Gorbachev sobre a política externa dos Estados Unidos soa até como algo profético para os dias atuais: “Talvez só agora, atolados no Iraque sem aliados, [os Estados Unidos] estejam apenas começando a entender que o mundo não pode ser governado a partir de um centro, dando ordens a outros países. Eles precisam de sua própria perestroika para acabar com sua antiga maneira de pensar”.

23/04/2025 21h22

Imagem: The Economist

“Não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado assumir.”

Obra: A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Capítulo 24. Notas finais sobre a filosofia social a que poderia levar a Teoria Geral. Atlas, 1982, São Paulo. Tradução de Mario R. da Crus. De John Maynard Keynes (Reino Unido/Cambridge, 1883-1946).

E segue o lord a afirmar que se o Estado for capaz, pode “determinar o montante agregado dos recursos destinados a aumentar esses meios e a taxa básica de remuneração aos seus detentores” e que “as medidas necessárias de socialização podem ser introduzidas gradualmente sem afetar as tradições generalizadas da sociedade” (p. 288).

Um apontamento em 1995. Havia um ano me foi apresentado como o “maior economista do século” por um professor notadamente militante do maior partido de esquerda do país. Assim desenvolvi um grande interesse pelas ideias de Keynes, o que me fez adquirir uma edição de sua principal obra. Eram tempos do Plano Real em implantação e me recordo que havia uma tímida discussão sobre o tema do papel do Estado na economia.

O apontamento de 1995 me remete ao que foi evocado pelo mesmo docente: Keynes, a “maior referência” na heterodoxia econômica em políticas públicas de intervenção, voltadas a “proteção de empresas estatais”. A abordagem se deu em um contexto de governo FHC com uma pauta de privatizações, então eu tive contato com a primeira percepção de distorção vinda do pedestal entre o que fora atribuído a um grande autor e o que de fato foi dito/escrito. Tinha destacado o trecho (p. 288) desta Leitura e, de posse do exemplar, por inocência, e com uma dose cavalar de empolgação de iniciante, apesar de um discreto chute na cadeira, dado por um colega como alerta, citei ao professor as exatas palavras do próprio Keynes. Resultado: ganhei um desafeto, e sendo aluno isso significou um problema nas avaliações.

Não sei se por conta do viés ideológico ou por mero desconhecimento. O ocorrido me ensinou que, para não cair neste problema, só a disciplina da leitura possibilita superá-lo, o que é indispensável, sobretudo, a quem leciona. ZW um tempo depois me advertiu que um dos maiores problemas em sala de aula consiste no viés ideológico do professor quando não resiste em se versar por abordagens pessoais em detrimento da lisura intelectual. Se foi lido (1) e há segurança na referência bibliográfica (2), havendo relação com o assunto (3), é virtuosa a citação, mas se não tem esses três fatores…. “escutei e li coisas atribuídas a Keynes que certamente o fizeram revirar no túmulo”, comentou em seu peculiar tom espirituoso.

22/04/2025 22h48

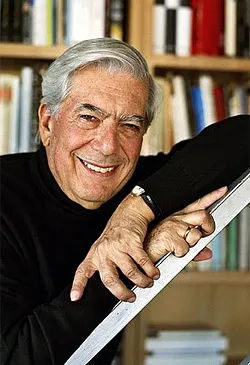

Imagem: Portal da Literatura

“Uma crença tão disseminada quanto injusta é que as democracias liberais estão sendo minadas pela corrupção, que esta acabará por realizar aquilo que o extinto comunismo não conseguiu: derrubá-las.”

Obra: A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. V. Cultura, política e poder. Objetiva, 2013, Rio de Janeiro. Tradução de Ivone Benedetti. De Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Peru/Arequipa, 1936-2025).

Saí da sala a pensar naquele indivíduo com tantas qualificações, poliglota, um impressionante conhecimento de obras de filosofia e, concomitantemente, como diziam os antigos, um “papel de embrulhar prego”. Parecia uma assombro em relação a um professor que havia alguns anos tinha “conversado” comigo sobre Kundera [340]. Pensei na grande ilusão de se acreditar que o elevado nível de instrução garante alguma civilidade.

Era 2013 quando o douto, após mencionar trechos de Das Kapital, recorreu às suas habilidades em alemão e, impiedosamente, expôs outro colega acerca de certos conceitos na obra de Marx, tudo a partir de uma polêmica que ganhou forma em comentários que surgiram na mesa sobre menções de Mario Vargas Llosa sobre o comunismo, desdobrado em uma defesa da democracia, cujo assunto original envolvia o tema da corrupção, uma das referências nesta Leitura, novidade à época. Llosa argumenta que a democracia não é sinônimo de garantia de que não ocorram casos de desonestidade e embuste nas relações humanas, porém argumenta que dispõe de alguns mecanismos que minimizam danos por “detectar, denunciar e punir quem quer que se valha deles para atingir altas posições ou enriquecer” (p. 73).

Quando um desavisado comentou algo sobre regimes socialistas do século XX, “bem mais fechados”, “com sérios problemas de transparência” quanto aos mecanismos de prevenção a práticas de corrupção, foi como um gatilho para o douto que então partiu como quem estava pintado para a guerra para acionar sua metralhadora giratória de chavões e palavras de ordem para intimidar quem apresentara a questão, o que se agravou ao ouvir uma citação do Nobel peruano, pensona non grata em círculos progressistas universitários por ter deixado de apoiar o regime de Fidel Castro, o qual fora defendido pelo douto com a mesma paixão que vi em protestantes fundamentalistas com a Bíblia na mão em meus tempos de evangélico batista. Llosa tinha se tornado um liberal de centro-direita, posição a qual o acadêmico definiu como “aberração reacionária”, o que associou a quem se ofereceu “à altura de o levar a sério por citá-lo”.

Vi, ouvi, entrei mudo e saí calado, antes do final porque ficou tóxico demais. O lado bom da oitiva foram algumas referências bibliográficas que conheci, amaldiçoadas pelo apologético crente marxista. Àquela altura pensava em como eu tinha que me policiar; tomar muito cuidado para não perder o sentido do amor ao conhecimento, me tornando refém de minhas crenças políticas, a ponto de ficar preso em uma bolha que torna impossível prover um contínuo aprendizado, coisa possível apenas quando estou disposto a não fazer de minhas convicções ou credos, um escudo em forma de dogmas para reprimir autores e pensamentos contrários, o que inclui, impreterivelmente, o exercício de ler, ouvir e compreender outras visões de mundo.

Uma vez me perguntaram porque evito fazer parte de grupos disso ou daquilo em economia, política ou religião. Seja de economistas liberais, desenvolvimentistas, austrolibertários, socialistas, seja de progressistas ou de conservadores, haverá sempre o problema da leitura do mundo limitada ao viés grupal, o que é algo empobrecedor. Um grupo de desenvolvimentistas tende a cair no problema de buscar respostas desenvolvimentistas para quase tudo, e o mesmo ocorre com os demais. Com o tempo entendi que pouco acrescenta esse tipo de aglomeração ideológica potencialmente enviesada; pode até mesmo ser danosa ao intelecto por estabelecer determinadas barreiras mediante crenças predominantes que servem de policiamento das críticas, impedindo um processo de diálogo franco que verdadeiramente ajude o espírito a evoluir na interação com outros saberes.

340. 17/12/2024 21h34

21/04/2025 12h22

Imagem: Vaticano

“[…] sou um padre, sou um pastor, e os pastores devem estar em meio às pessoas, falar com elas, dialogar, escutar, apoiá-las e zelar por elas.”

Obra: Vida: A minha história através da História: A inspiradora autobiografia de Papa Francisco. XIV. Uma história que ainda deve ser escrita. HapperCollins Brasil, 2024, Rio de Janeiro. Tradução de Milena Vargas. De Papa Francesco, Franciscus (2013-2025), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936-2025).

A expressão “teologia se faz no meio do povo”, atribuída ao teólogo suíço e protestante Karl Barth (1886-1968), talvez o mais respeitado no catolicismo, foi o que me veio de imediato em pensamento quando passei por este trecho (p. 206) na Leitura. Também me fez lembrar da primeira menção que escutei, lá pelos idos de 2005, o nome “Bergoglio”, relativo ao caso do curioso arcebispo argentino notabilizado por trabalhos assistenciais e pastorais entre as pessoas mais carentes nas periferias de Buenos Aires; o “padre”, como assim continuava a ser chamado, com hábitos simples que dispensavam certas comodidades do arcebispado (p. 137).

Lembro-me também de ter ouvido que o arcebispo de Buenos Aires gostava de conversar com pastores evangélicos e rabinos locais. Na medida em que fui me interessando por mais detalhes de suas atividades, o nome “Bergoglio” consolidou em mim uma imagem de um clérigo católico romano um tanto diferente, enquanto dedicado aos mais carentes, tinha um incomum espírito pastoral ecumênico, extremamente disposto ao diálogo interreligioso, a incluir muçulmanos, os quais em sua autobioggrafia também os chama de “irmãos” (p. 146).

Logo após ver o cardeal e carmelengo Tarcísio Bertone (1934) anunciar a sua eleição em 2013, o que me veio de imediato foi uma grande expectativa para ver como seria o papado daquele padre do povo e dos mais pobres. Também começava a ouvir burburinhos de “comunista!” entre católicos que acreditam ser mais “santos e conservadores” que os outros e, tudo indica, não sabem diferenciar a doutrina social da Igreja do comunismo a partir de Marx, de maneira que todo aquele que denunciar as injustiças do mundo e se envolver com ações concretas em favor dos mais carentes, corre elevado risco de automaticamente ganhar o famigerado rótulo. A resposta do papa Francesco está no contexto desta Leitura e denota como seu papado incomodou uma elite que deseja conservar o que distancia a Igreja das pessoas mais simples e da defesa dos mais vulneráveis, além de resistir a mudanças que naturalmente devem ser promovidas em se tratando de uma instituição com quase dois milênios de vida, sendo a mais bem sucedida da história da humanidade. Quando acusado de destruir a imagem do papado por anular a distância com as pessoas, sua resposta foi a que, penso, espero de um autêntico pastor que tem um rebanho para cuidar; Francesco não perdeu tempo com o que se dizia e escrevia sobre seu jeito carismático de ser, pois, caso contrário, como responde de forma bem humorada, teria que se consultar “com um psicólogo uma vez por semana” (p. 206)

Um construtor de pontes para um mundo doente por muros, ao pensar sobre esta verdade, desenvolvi uma admiração por Francesco [339]. Às 07h35 no horário local do Vaticano, Francesco partiu. Pensei, onde esteve o seu papado? Então percebi que precisava refazer a pergunta trocando o tempo verbal: Onde está?, pois Francesco nos deixou um legado onde sua mensagem evangélica estará sempre viva, não importa o credo, se católico ou protestante, ou até mesmo entre os que se consideram ateus. Quando visitei o Vaticano em duas ocasiões e o escutei (2018 e 2020) na Piazza di San Pietro, pude entender um pouco melhor o seu carisma. Pensei então em um dito popular: “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”. Pois bem, quem quiser saber onde está o papado de Francesco, terá que saber onde fica o lado mais fraco, onde a corda arrebenta, para então encontrá-lo; Francesco estará sempre entre os mais fragilizados, desprezados, perseguidos, injustiçados, entre aqueles que ninguém quer e o amor de Deus inspira a buscá-los. O espírito de Francesco é mesmo que move os que caminham em defesa e no auxílio a refugiados, abandonados, desenganados, imigrados, encarcerados, moradores de rua, vítimas de guerras; é um espírito que pode ser visto em quem socorre palestinos com suas crianças, mulheres, idosos e jovens bombardeados pelos misseis de Israel, sendo o mesmo que está ao lado de ucranianos e de qualquer povo deste mundo que tem fome e sede de justiça.

339. 21/02/2025 22h18

20/04/2025 12h53

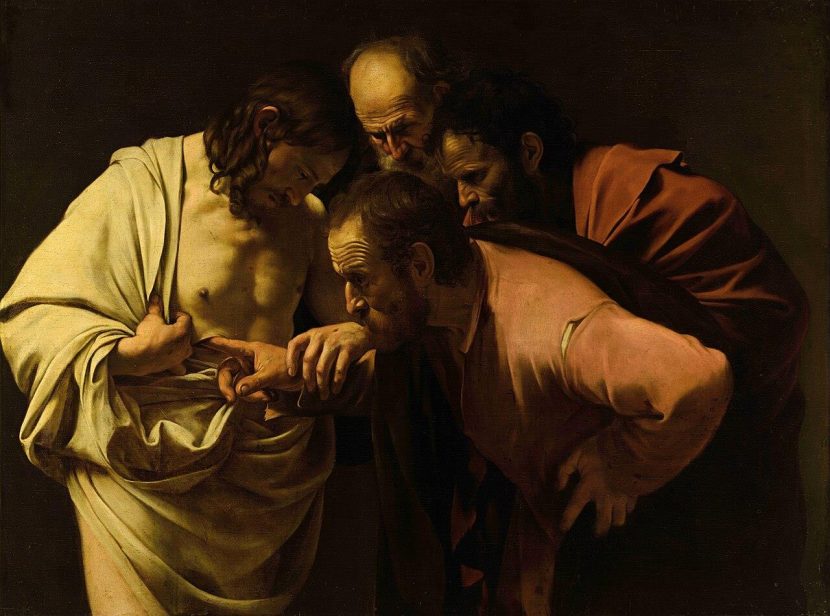

Imagem: Nessun dorma

de Caravaggio, pseudonimo de

Michelangelo Merisi

(Milano, 1571-1610)

“A vida de Jesus depois de sua morte não é privilégio exclusivo seu; é o destino que aguarda todos os que possuem seu Espírito, aquele que, como ele e com ele, dedicam a vida ao bem da humanidade.”

Obra: Jesus e a sociedade de seu tempo. Capítulo 5: O conflito. Paulus, 2003, São Paulo. Tradução de I. F. L. Ferreira. De Juan Mateos (Espanha/Cidade autônoma de Ceuta, 1917-2003) e Fernando Camacho Acosta (Espanha/Cidade autônoma de Melilha, 1946-2018).

Sem o mistério da Ressurreição de Jesus, o Evangelho não se completa como obra de salvação para a humanidade ou como afirmam Mateos e Camacho [338] no trecho (p. 120) desta Leitura.

O sepulcro, “figura do reino da morte”(p. 119), parecia encerrar no fracasso a trajetória de Jesus (p. 118). O sepultamento representa nas narrativas um ponto a ser superado entre o que fora anunciado e a apoteose do significado da mensagem. A vida de Jesus nos Evangelhos está amalgamada com a sua própria pregação: Ele é a mensagem em pessoa, em carne e osso, o καὶ ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, o verbo que se fez carne para habitar entre nós, uma expressão longe de ser mera retórica na abertura de João (1:14): é um anúncio para um sentido de ruptura com a concepção judaica predominante, que ganhará um sentido radical, sobretudo quanto ao significado da “morte” na dimensão terrena atribuída a Jesus.

Outro ponto de destaque nas narrativas consiste nos simbolismos (p. 120) que Mateos e Camacho discorrem. O domingo como símbolo da primeira e da nova criação; o horto/jardim em alusão ao primeiro paraíso, agora retornado com a ideia do novo Adão, ressurreto; a presença testemunhal feminina, penso aqui de algo que por si só foi outra ousadia quanto ao valor do relato de mulheres em uma sociedade sob aversão de sua igual significância; as portas trancadas para simbolizar a separação entre a comunidade de Jesus e o “mundo” injusto; os sinais apontados por Jesus em seu próprio corpo para indicar a permanência do amor demonstrado no calvário.

O auge desse enredo, penso, consiste na pregação da vida que vence a morte sob um significado profundo que envolve a ideia de um “legado” de Jesus que permanecerá vivo em seus seguidores após cumprir integralmente sua missão, que diz respeito a uma entrega total que se traduz na Paixão pela morte na cruz. Essa presença é poderosa, real, plena, as narrativas querem enfatizar isso em um roteiro que vai se tornando cada vez mais intenso nos sinais, nos milagres e que inclusive continuam após a narrativa da ressurreição, onde são descritos de forma material: Jesus é tocado, suas marcas são verificadas. Os Evangelhos anunciam que não se trata de um produto da imaginação dos discípulos (p. 119). Jesus “continuando vivo” (Lucas 24:5), “havendo ressuscitado” (Marcos 16:6) e “tendo sido exaltado” (Atos 2:33), representam a continuação dessa mensagem que supera a finitude terrena, penso, sob três formulações, as quais sugerem Mateos e Camacho, para expressar o significado dessa vitória sobre a morte.

Dentro desse contexto, penso, sendo à época de um tema não raramente difícil de ser levado a sério em meios judaizantes, penso agora em outro ponto acerca dos relatos da ressurreição de Jesus: servem para enfatizar a imensa barreira de aceitação entre seus próprios discípulos íntimos, que são judeus, todos. Isso posto porque se pode raciocinar, na condição de leitor há 2 mil anos de distância das narrativas, de maneira anacrônica, como se eles fossem “cristãos”, termo que seria estranho se escutassem sendo atribuído a eles. Em suma, os Evangelhos não estão pautados em dispor de provas históricas, e sim de anunciar a apoteose da mensagem que consiste na fé em torno da vitória de Jesus sobre a morte ou como afirmam Mateos e Camacho: “Não pretendem ser prova histórica da ressureição de Jesus, servem para anunciar o triunfo do crucificado sobre a morte” (p. 119). Mateos e Fernando Camacho se referem a função dos relatos sobre o sepulcro vazio, o que me faz pensar em um problema muito comum que tentaram me envolver no tempo de seminarista, o mesmo que observo entre os mais inclinados à leitura dos Evangelhos como se fossem relatos jornalísticos ou livros de história para, inapropriadamente, tratar de um outro problema: a dúvida ou a descrença.

A pintura L’Incredulità di san Tommaso, de Caravaggio, é um exemplo de expressão poética que muito me apraz quando penso nessa polêmica vazia, pois não diz respeito à fé em si, mas ao como se tenta abordá-la, em especial para atender a questionamentos de quem deseja encontrar elementos nos relatos em consonância com “provas científicas”, sem observar o tipo de construção textual derivada das tradições que produziram os Evangelhos canônicos e em que essa tipologia demanda de compreensão de suas camadas de leitura. Ler os Evangelhos como relatos in loco, ou um documentário, não somente é impróprio, como também pode ser um desserviço ao cultivo da fé, por exemplo, quando se analisam problemas de harmonização nos relatos, assim como não faz sentido tratar o tema da ressurreição como se fosse objeto de interesse científico. Quanto a isso pensei um registro de uma experiência nos tempos de seminarista sobre o tema Ressureição e kerygma pascal [337].

337. 31/03/2024 13h58

338. Em referência a Jo 11,25s; 1 Cor 15,20-22.

19/04/2025 11h29

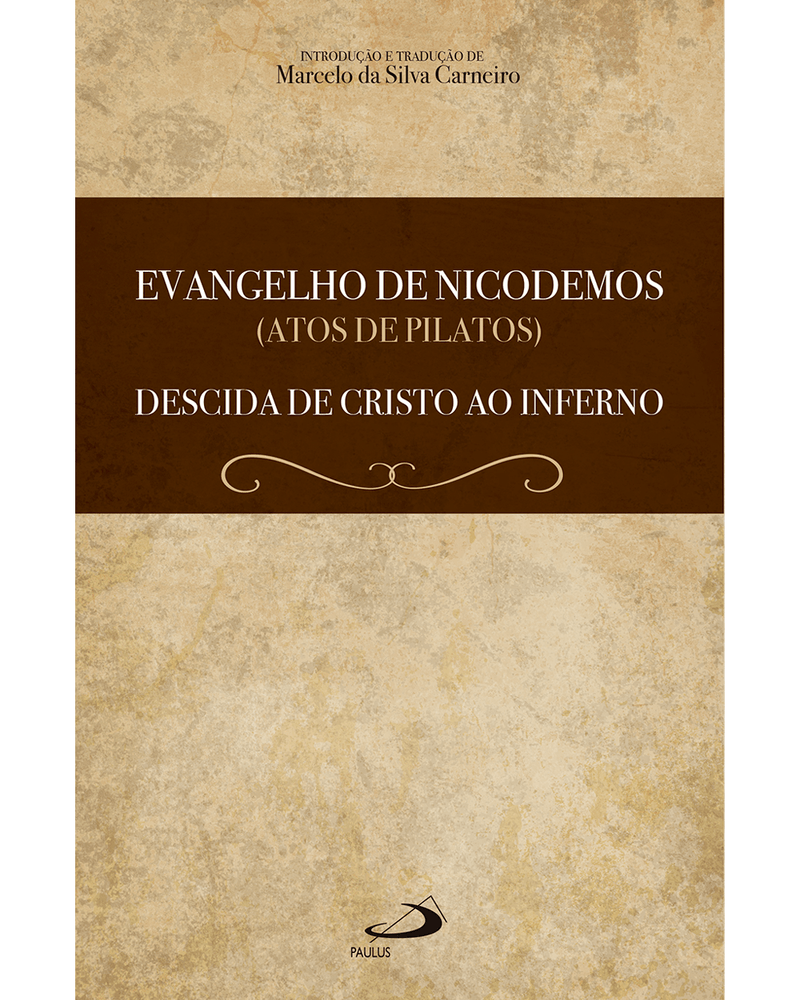

Imagem: Paulus

“- Levantai, ò príncipes, as vossas portas; levantai, ò portões eternos, e entrará o Rei da Glória [87]”

87. Cf. 24,7 (23,7 na LXX)

Obra: Evangelho de Nicodemos. Parte II. Descida de Cristo ao Inferno. Capítulo IV (XX). 3.1. Paulus, 2022, eBook Kindle. Traduzido por Marcelo da Silva Carneiro.

A introdução do tradutor (pp. 4-15) é muito interessante. Apresenta a obra apócrifa EvNic composta por duas partes, Atos de Pilatos e Descida de Cristo ao Inferno. Autodatada no 17o. ano de Teodosio II (424.d C.), sem manuscrito original e com diversas cópias até o século XV (p. 6). Há também uma comparação com textos canônicos (pp. 9-15) onde é possível identificar semelhanças e adições.

A primeira vez que me interessei pelo Evangelho de Nicodemos foi em 2003, a partir das referências na obra O outro Jesus segundo os evangelhos apócrifos, de Antonio Piñero, que começou com uma passagem comentada pelo professor espanhol sobre o Evangelho de Bartolomeu (I, 31-34)[336]. Ao me ver com a obra de Piñero na mesa de estudo na biblioteca, em meio a outros livros em busca de trechos apócrifos, um colega filho de um conhecido pastor na denominação decidiu me questionar se não seria “perda de tempo” me ocupar com apócrifos, quando lhe respondi: “gosto de literatura ficcional, é um gênero que de certa forma me atrai”, quando ele retrucou: “Da mesma forma que lê a Bíblia?”, e então fiquei em silêncio por alguns segundos ao perceber o teor maldoso da pergunta, enquanto notei que não estava preparado para respondê-la e assim me limitei a um “não sei”, o que deixou o interlocutor com um olhar intrigado.

Não consegui encontrar palavras na ocasião acerca do que perceberia no decorrer das aulas no seminário: aprendi a ler as Escrituras Sagradas, inclusive na camada devocional, como compêndio de narrativas e testemunhos de fé que às vezes se entrelaçam com referências a fatos históricos. Em 2007 ao notar o que definia como “liberal” a minha leitura devocional da Bíblia, o mesmo interlocutor novamente me provocou: “se a Bíblia é uma coletânea de ‘narrativas’, como você alega, então, onde encontrar sentido para a fé?”, e a resposta veio naturalmente: “no vazio da razão, onde as ferramentas científicas esbarram nos próprios limites, no mesmo lugar onde racionalistas da Bíblia se perdem tentando explicar questões além dos limites da razão”.

A descida de Cristo ao inferno é um caso onde não me causa surpresa ver o imbróglio tomar conta do tipo que acredita que pode explicar muitas coisas a partir das breves referências de Efésios 4:8-10 e I Pedro 3:18-20. No entanto, quando a leio como literatura, no âmbito do romance, livro-me das exigências da razão e fico atento aos valores e às possíveis intenções do texto que retratam possíveis princípios que posso identificar. É como assistir a um filme onde sei que se tratam de ilustrações, mas finjo que se desenrolou exatamente como se dramatiza nas cenas, porém, o que importa muito mais é a mensagem em torno da obra acerca de seus conceitos e valores. Resta-me procurar compreendê-los no melhor discernimento possível, e eis que a ferramenta da razão caminha ao meu lado enquanto me envolvo com a linguagem poética, aprecio suas metáforas e demais figuras que dialogam com meu juízo aprendiz.

No trecho, quanto Satã e o Inferno conjecturam e Jesus é anunciado como o “Rei da Gloria”, o confronto é disposto quando os detentores das trevas se postam em resistência (p. 57). Uma sombra do que ocorrera na passagem terrena de Jesus para indicar sua universalidade, penso. É o Jesus é cósmico que se apresenta, supra dimensional, além do homem com suas limitadas visões de mundo, muitas vezes presos ao materialismo que o torna alheio ao mundo espiritual. Então, em meio aos testemunhos de Davi e Isaías, o Jesus cósmico avança e vence as portas do inferno para derrotar toda a ordem que a comandava, para logo a seguir conduzir os justos ao Paraíso, assim como o ladrão que se arrependeu na crucificação (pp. 59-61).

Um tempo depois superei o nominalismo de Lutero quando percebi que a fé não é um sentimento, e sim um fenômeno cognitivo fascinante, por ser insondável ao escopo racional que opera no ser humano. Fé e razão não são inimigas. Na verdade a fé utiliza a razão como motor de partida no processo de conhecimento, mas não se limita a este instrumento. Há um componente intangível na consciência humana que possibilita o sistema de crenças funcionar e suplanta limitações naturais que há no uso da razão: é onde opera o que os crentes chamam de “revelação divina” que torna ao mundo natural como “sinais da graça”. Foi quando entendi melhor o catolicismo romano e percebi certas imaturidades no protestantismo.

Depois passei a entender com precisão mais depurada que ter crença é essencial para a vida e que uma pessoa que se pauta apenas na razão, fatalmente entrará em inércia, poderá ficar catatônica ou, diante de alguma perda sensível, mergulhará em um profundo vazio de sentido existencial, em parte, porque a imensa dispersão de conhecimento desnuda os limites da razão que se dispõe para dar conforto ao entendimento que busca explicações, e mesmo que haja um grande esforço pelo protagonismo do racional, não raramente a vida cobra decisões, posicionamentos, e então, por meio de intuição ou convicção, o ser humano decide, independente de ser crente ou ateu.

336. 16/04/2022 00h08

18/04/2025 12h33

Imagem: Wikimedia Commons

de Michelangelo di Lodovico

Buonarroti Simoni (1475-1564)

“What exactly made crucifixion so terrible? The three supreme Roman penalties were the cross, fire, and the beasts.”

Obra: Jesus: A Revolutionary Biography. CHAPTER 6. The Dogs Beneath the Cross. A Corpse for the Wild Beasts. HarperCollins Publishers, 1995, New York. De John Dominic Crossan (Irlanda/Nenagh, 1934).

O que, exatamente, fez da crucificação algo tão terrível? (p. 126), eis uma questão que eu fazia no foro íntimo, sobretudo em tempos de seminário, aqui respondida pelo teólogo Dominic Crossan.

No início da abordagem, Crossan alerta o leitor sobre o teor delicado do capítulo, o qual define como o “mais difícil” desta obra: “É difícil, por ora, não apenas para aqueles que têm fé em Jesus, mas também para aqueles que têm fé na humanidade, olhar atentamente para o terror da crucificação no mundo antigo. E quando se olha assim, sempre há o perigo do voyeurismo lascivo, a emoção vicária diante do horror alheio. Mas, como aquele mundo fez aos milhares o que o nosso século fez aos milhões, é necessário olhar com olhos frios e duros para o que exatamente tal morte implicava. Contudo, abordo este assunto com muito cuidado”, explica (p. 124).

Inicialmente, sobre o risco de se promover um “voyeurismo lascivo”, penso, foi um problema que percebi de imediato no filme The Passion of the Christ (2004), de Mel Gibson (1956); lembro-me do quão chocante me foi o realismo proposto pelo diretor em meu primeiro contato com a obra. Neste ponto, acredito que foi instrumentalizado com um propósito espiritual por parte de Gibson e que tenha sido alcançado em muitos que a assistiram enquanto, infelizmente, foi apenas uma dramaturgia macabra para outros.

A crueldade da crucificação no mundo antigo é, de fato, uma prova de fogo para quem tem fé na humanidade, não importa se for ateu e com alguma crença no sobre-humano. Estava entre as três maiores penas capitais na Roma imperial, ao lado das bestas e do fogo (p. 126). Um sentenciado jogado às feras ou lançado às chamas indica uma condição óbvia de destruição corporal, contudo, a crucificação, além da extrema exposição pública comum, tinha o agravante de fazer com que o corpo fosse consumido aos poucos por corvos carniceiros e cães necrófagos que, respectivamente, “coaxam acima e rosnam abaixo do corpo morto ou moribundo”, aponta Crossan com referência a Martin Hengel (p. 127).

Nos Evangelhos, a execução de Jesus Cristo está intimamente ligada às celebrações da páscoa judaica, o que lembra Crossan como um período de alto risco para autoridades do Império, no temor de que grande aglomeração em Jerusalém pudesse ser aproveitada por grupos revolucionários para promover um caos em um ataque aos romanos. Penso que este detalhe se relaciona com o significado das execuções na concepção romana: faziam parte de uma política pública de “terrorismo de Estado” (p. 127), para impor um medo profundo entre os que pensavam em desafiar o Império. A crucificação romana embora fosse reservada, principalmente, às classes mais baixas, poderia ser usada, como ocorrera por Floro, para “degradar e desonrar os membros rebeldes das classes altas” (p. 137). O que sobrava dos sentenciados?, eis um problema de pesquisa arqueológica: “Não é de se admirar que tenhamos encontrado apenas um corpo entre todos os milhares de crucificados ao redor de Jerusalém naquele único século”, afirma (p. 127).

O que Crossan discorre sobre o problema do corpo de um crucificado pelo sistema judicial romano, evidentemente se choca com a imagem sacra que guardo em meu coração de Jesus nos braços de Maria, na maravilhosa Pietà de Michelangelo, assim como aponta a baixa probabilidade do corpo ter sido envolto ao sudário e sepultado rumo à ressureição. Lembro-me de 2006 quando refleti sobre essas questões no seminário teológico. O que me pareceu normal para um ambiente com o propósito de ser “acadêmico” parecia ser algo até perturbador, para alguns mais fundamentalistas diante de textos canônicos, ao se depararem com o tipo de abordagem feita por Crossan. O racionalismo isolado da fé tende a se pautar em teorias que sugerem que os primeiros seguidores de Jesus viveram sob narrativas ou mitos e que viviam na dissonância entre o que as tradições indicavam e o que de fato acontecia na pós crucificação. Entendo hoje que o dilema se desenvolve porque se insiste em fundamentar crenças com um instrumento indispensável ao intelecto, porém limitado: a razão.

O fenômeno da crença vai muito além do racionalismo de quem tenta explicar fenômenos de espiritualidade. Aprendi em minhas experiências no seminário que Deus não se explica, e quem busca uma abordagem estritamente racional quanto a esse propósito, caminha no campo do absurdo e ficará muito mais suscetível a crises desnecessárias de foro íntimo. Pelos meios científicos restarão questionamentos que não devem ser evitados, mas sempre ponderados pelas limitações do saber científico. Penso que a Paixão de Cristo está nessa categoria. A fé é um saber ao que transcende e nos dá sentido existencial para preencher o vazo natural que há quando se dispõe apenas da razão. É pela fé que a Paixão de Cristo atinge o ápice da espiritualidade humana em enxergar que a maior crueldade de todas comunicou universalmente o maior amor de todos.

17/04/2025 22h53

Imagem: Mises Brasil

“A economia de mercado, ou capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista são mutuamente excludentes.”

Obra: Ação Humana. Um Tratado de Economia. Capítulo 15. O Mercado. Instituto Ludwig von Mises, 2010, São Paulo. Tradução de Donald Stewart Jr. De Ludwig Heinrich Edler von Mises (Áustria-Hungria/Leópolis, 1881-1973).

A lembrar um pouco o que Carpeaux aborda sobre o processo de leitura [335], penso que uma abordagem minimamente capaz de prover um debate sério e enriquecedor deve compreender, a priori, o que e como o outro pensa ou, em vez de se pautar pela refutação de uma determinada linha de pensamento, prefiro entender melhor quem compreende de forma diversa.

Guiados por uma lógica dialética, percebi que, em várias oportunidades, socialistas não conceberam o que e como Mises trata sobre “socialismo”, o que ajuda a entender como o interpretam: não raramente, provido por um raciocínio simplista, binário que deriva um conceito impróprio. Por outro lado, entre o que socialistas pensam sobre o conceito de “socialismo” e o que Mises define, é preciso compreender bem as diferenças que vão muito além da retórica ideológica. Enquanto socialistas costumam entender “socialismo” como a coletivização ou estatização de meios de produção, Mises se baseia na direção em que se dá a produção: “ou é dirigida pelo mercado, ou o é por decretos de um tzar da produção, ou de um comitê de tzares da produção”, afirma no mesmo parágrafo do trecho (p. 316) desta Leitura.

Então, penso, acerca do que ocorre na China e no conceito “socialismo de mercado” para indagar se a economia por lá é dirigida pelo mercado, ou seja, pelo processo de ajustamento das ações individuais dos agentes da sociedade aos requisitos da cooperação mútua, onde os preços sinalizam aos produtores o que, como e em que quantidade produzir, ou é direcionada por burocratas estatais que ignoram as informações que podem ser obtidas pelo mercado?

Outro ponto do raciocínio de Mises vai direto ao problema da estatização de meios de produção relacionada com “socialismo”:

O fato de o estado ou de municipalidades possuírem e operarem algum tipo de instalação industrial não altera as características essenciais da economia de mercado” (p. 316).

Porque entidades estatais à frente de meios de produção não define que a economia se tornou “socialista”, pois tais empresas “estão sujeitas à soberania do mercado”. A chave então em Mises para diferenciar “economia de mercado” de “socialismo” não está na estatização em si dos meios produtivos e sim de que na economia de mercado, os meios de produção estão voltados para atender o que o mercado demanda, exige, sinaliza, enquanto na ordem socialista a definição sobre o que, como e em que quantidade produzir fica a cargo de um aparato político estatal.

Por essa linha de raciocínio, decidi forçar mais a lógica miseana e pensei em um conglomerado de empresas privadas onde a produção é definida por burocratas estatais, sendo os proprietário meros fantoches políticos (o nazismo pode se enquadrar como exemplo), o que seria socialismo, enquanto pensei em um conglomerado de empresas estatais onde a produção é definida pelo que o mercado indica: a condição indica que se trata de economia de mercado.

Então, para encerrar, penso, o que Mises diria da China?

335. 15/04/2025 22h41

16/04/2025 21h59

Imagem: PC do B

“Socialismo de mercado é a formatação econômica da transição ao socialismo pleno.”

Obra: China: Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. X. ANEXO I – O que é socialismo de mercado? LABEUR, GCN, CFH, UFSC, 2020, Florianópolis. De Elias Marco Khalil Jabbour.

Neste ponto, penso, quanto à transição”, é uma forma contextualizada de dizer o que Lênin explicou em O Estado e a Revolução [332], por sinal, com uma breve menção do autor em relação à adoção da pauta nacional (p. 11, p.144). A transição me faz pensar também no que Florestan Fernandes [333] considerou nesta interpretação de Marx.

Na primeira vez que mencionei “socialismo de mercado” fui chamado de “comunista enrustido” por um “austríaco” em economia que não ficou satisfeito por eu ter me limitado a reproduzir o que socialistas predominantemente pensam do termo, sem refutá-lo. Sigo então nesse espírito de me concentrar no que autor pensa sobre o conceito, como parte do que considero uma leitura honesta da obra, mas isso não significa que concordo com o que se descreve. No entanto, o que concordo ou não, enquanto indispensável em uma concepção ampla do assunto, é algo de pouca relevância no estágio de esforço para entender o autor.

No contexto da transição, desta vez atualizada ao “caso chinês” que a tornou ainda mais longeva, Elias Jabbour a explica tomando como base a realidade de uma China mediante “mais de 400 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com 80% de sua população ainda na zona rural, país sem autonomia tecnológica e com canais internos de investimento (extração do excedente camponês) estrangulados” (pp. 144-145).

O que o modelo chinês significa então, na visão de Elias Jabbour, é a “formatação econômica de uma

economia socialista em etapa inicial”, a qual chama de “socialismo de mercado”, onde predomina o capital sob a batuta do Estado, por meio de empresas estatais, sendo o aparato estatal o “grande gerenciador desta economia,” a ter o controle de setores estratégicos que convivem com empresas privadas,” concedendo acordos com o capital estrangeiro para obtenção de capital e tecnologia, jogando todo o peso do mercado na alocação de recursos e melhorias múltiplas na produtividade do trabalho e na competitividade das empresas estatais” (p. 145). O termo não indica uma harmonização, mas uma relação instrumental onde o primeiro item faz uso do segundo para suplantá-lo.

Será que o Partido Comunista da China encontrou um modelo para superar os problemas que levaram a União Soviética à falência? E se for dado um passo à frente nessa alongada “transição” chinesa, será possível não passar pelos problemas apontados por Mises em 1920 [334]?

332. 15/03/2022 23h00

333. 04/11/2022 23h20

334. 10/05/2022 22h20

15/04/2025 22h41

Imagem: Jornal Opção

“Os homens não sabem ler. Aplicam a um poema o mesmo processo errado que aplicam a anúncios de jornal ou a notícias de propaganda política: contentam-se com o sentido superficial das palavras […]”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Primeira Parte: Poesia do Mundo. Poesia e ideologia. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

Carpeaux está naquela categoria onde Habermas pode ser encontrado [332].

Quando me flagro sem este espírito (p. 276), paro, respiro, penso e torno à leitura.

ZW me dizia que o tipo que “só lê manchete, e muito mal, é o mais fácil de ser encontrado entre os que governam o país”.

O que refleti acerca deste ensaio envolve o que para mim representa uma recomendação de leitura logo em sua abertura (p. 275): Practical Criticism, de I. A. Richards.

A leitura que penetra no texto em camadas mais inteligentes tem que se deparar com o questionamento sobre qual teria sido a intenção, o que é um desafio para sair da superficialidade e verdadeiramente ler o que foi dito ou escrito. Parece uma obviedade, mas na superficialidade pela qual se refere Carpeaux, o leitor pode se perder ao não identificar o significado da expressão além da forma como se apresenta. A forma seria uma vestimenta para tornar a expressão, quem sabe, atraente ao leitor ou ouvinte.

O dito ou escrito converge ao intencionado? Aqui vou inserir outro problema mais delicado: o dito ou o escrito foi manifestado para fazer o leitor ou ouvinte pensar e concluir sobre algo diferente do que o emissor pensa realmente a respeito dos temas tratados no texto? Isso ocorre quando se produz um texto falado ou escrito para induzir o leitor ou ouvinte a uma conclusão que não representa o que o emitente do texto realmente deseja. Problema é comum em textos políticos, religiosos e em campanhas de marketing. Em suma:

A expressão bate com a intenção?

Como e por que foi dito ou escrito? Ao cavar mais fundo, o leitor se envida para questões que impõem um esforço para identificação do contexto, de causas, motivações, incluindo eventuais omissões no texto.

Além da intenção, em que tom ocorreu a expressão textual? Qual o sentido propriamente dito e a afirmação quando ao acento sentimental? Teria ocorrido algum estímulo às emoções do leitor ou ouvinte? Em palestras, comícios e sermões esse problema se relaciona com o emocionalismo, por exemplo, quando o palestrante, político ou pregador explora sentimentos para canalizá-los a um interesse que muitas vezes não é percebido por seus ouvintes.

Tais coisas jamais devem ser desprezadas se o interesse for mesmo de realizar uma leitura autêntica, seja de um texto falado, escrito, cantado…

14/04/2025 22h21

Imagem: cccw.hku.hk

“This model of political concentration of power married with economic decentralization is unique to the Chinese state.”

Obra: The new China playbook: beyond socialism and capitalism. Five. The State and the Mayor Economy. Vinking, Penguin Random House, 2023. De Keyu Jin (China/Pequim, 1982).

Como definir politica e economicamente o regime do Estado na China?

Um neocomunismo ou uma variante pós-moderna do comunismo?

Um neocapitalismo desenvolvimentista ou uma cepa neokeynesiana do capitalismo de Estado?

Um neosocialismo ou um socialismo de mercado?

Uma economia de mercado com forte presença de entidades estatais?

Eis alguns termos um tanto sob apelos a neologismos que recorri, em meio a outros que escutei e tentei compreender nos últimos 20 anos.

Um dos pontos que tornam o regime chinês tão peculiar está neste aspecto (p. 125) destacado pela prestigiada economista chinesa Keyu Jin: O Estado chinês combina concentração política de poder com descentralização econômica.

A concentração política está para a estrutura organizacional do Partido Comunista, o que aproxima a China do modelo soviético, porém, a gestão estatal econômica é um empreendimento que a torna distante. Na União Soviética as políticas econômicas eram definidas mediante a cúpula, coordenadas em ministérios centralizadores. Decisões eram tomadas no topo e todas as principais políticas econômicas eram coordenadas e implementadas por ministérios centrais especializados. O modelo chinês rejeita tudo isso; não é economicamente centralizador e nem federalista, segundo Keyu Jin. Na China não existe a política de influência econômica de governantes locais (governadores estaduais e prefeitos) pautados por alocações fiscais determinadas por legislaturas estaduais. O modelo chinês se caracteriza por autoridades locais que “controlam diretamente vastos recursos, desde terras, energia e matérias-primas até bancos locais. Elas podem criar e aplicar regulamentações, construir infraestrutura e empreender grandes projetos comerciais” (p. 125).

Sintetiza a professora da London School of Economics and Political Science: “Na China, o governo central cuida das políticas interna e internacional e define a política econômica geral, enquanto os governos locais cuidam da economia em si” (pp. 126-127). No tocante à descentralização da gestão de recursos, penso, até parece uma adaptação do modelo suíço aplicado na política, no entanto voltado a um desenvolvimentismo que gravita em torno do aparato estatal, visto que controla os meios essenciais de produção direta e, indiretamente, tem forte influência política sobre empresas privadas.

Talvez encontraram a viabilidade política deste modelo por conta da cultura chinesa do respeito à hierarquia. Então tornei a pensar, desta vez no tipo progressista brasileiro, muito articulado e pautado na ideia de centralização da gestão econômica, defensor projetos imensos, desenvolvidos em ministérios cada vez mais específicos e sob a batuta do Palácio, com toda a parafernália de burocratas tomando decisões sobre alocações de recursos para lugares distantes que não conhecem.

O que pensariam a respeito desse modelo?

13/04/2025 16h59

Imagem: unisinos

“With this, however, the contradictions of welfare-state intervention are only reproduced at a higher level. The form of the administratively prescribed treatment by an expert is for the most part in contradiction with the aim of the therapy, namely, that of promoting the client’s independence and self-reliance […]”

Obra: The Theory of Communicative Action. Volume 2. VIII. Concluding Reflections: From Parsons via Weber to Marx. Marx and the Thesis of Internal Colonization. Beacon Press, 1987, Boston. Traduzido para o inglês por Thomas McCarthy. De Jürgen Habermas (Alemanha/(Düsseldorf, 1929).

Lá pelos idos de 2010, um douto em ciências políticas, judeu, ateu e poliglota, pediu-me licença para um breve comentário, logo após eu ter mencionado pessoas conhecidas como “intelectuais”, para revelar, de forma espirituosa, que seu parâmetro para definir uma pessoa nessa condição é de “Habermas para cima”, de maneira que após os risos, a conversa acabou direcionada para uma reflexão sobre meu bruto senso nesse conceito, vindo a modificar a forma como reconheço hoje um intelectual.

A bem humorada correção do doutor também me despertou para conhecer melhor a vasta dimensão de pensamentos de Habermas, talvez o filósofo vivo mais influente com um estilo difícil de ser lido por conta da densidade de seus argumentos sob filosofia analítica. Um tempo depois naquele mesmo ano, em uma tarde domingo como a que escrevo este registro, destaquei essa passagem em The Theory of Communicative Action. Lembro-me que estava a remontar minha concepção do Estado na pós-modernidade, quando em paralelo procurei visões críticas distintas com receio de ficar “discipulado” e nada me pareceu mais adequado do que, entre outros, apreciar um ícone da Escola de Frankfurt que fora assistente de Theodor Adorno.

No trecho (p. 363), após analisar questões que envolvem intervenções sociais do democratic welfare state, Habermas aponta “contradições” desse modelo que são “apenas reproduzidas em um nível superior”, e faz uma ilustração curiosa relacionada entre a intensão anunciada e o que ocorre na realidade; a forma do tratamento prescrito administrativamente por um especialista, que representa a proposição do Estado, “entra em contradição com o objetivo da terapia: a saber, promover a independência e a autoconfiança do cliente” (p. 363), que é o cidadão alvo dos benefícios sociais em um processo que “assume uma realidade própria”. Habermas então discorre à junção das expertises oferecidas no âmbito do democratic welfare state com a burocracia dela derivada na descrição desse processo.

Sendo o objetivo da “terapia” do democratic welfare state promover a independência e a autoconfiança do “cliente”, seria um caso de “Contradição Performativa”, no bojo da filosofia de Habermas, o discurso enquanto dito, com o ato ou o “como” é apresentado? Não estaria boa parte dessa estrutura de proposições, nesse modelo de Estado, envolvida com esse tipo de contradição?, pensei. Não seria essa dependência a qual chamo de “subliminar”, um processo amplo na sociedade pautada pelo welfare state? Um outro problema de contradição apontado por Habermas me chamou a atenção face à política de bem-estar público que força a “juridificação” e a “burocratização”, o que suscita questões sobre os limites à política de bem-estar social. Contudo, afirma o filósofo, “embora os direitos legais à renda monetária em caso de doença, velhice e similares representem definitivamente um progresso histórico, quando comparados ao cuidado tradicional com os pobres, essa juridificação dos riscos cobra um preço considerável na forma de intervenções de reestruturação nos mundos da na vida daqueles que têm direito a isso. Esses custos decorrem da implementação burocrática e do resgate monetário dos direitos previdenciários. A estrutura do direito burguês dita a formulação das garantias do Estado de bem-estar social como direitos legais individuais sob condições jurídicas gerais precisamente especificadas” (p. 362).

Soou irônico à época este encontro com um ícone da Escola de Frankfurt, pois a fase a qual me referi, quando comecei a lê-lo, foi a mesma em que estava avançado nas obras da Escola Austríaca (EA), e quem conhece razoavelmente essas duas linhas de pensamento, sabe que são como água e óleo.

12/04/2025 15h37

Imagem: Torino Today

“Eppure è qui che potrebbe deflagrare il terzo conflitto mondiale.”

Obra: Sotto la pelle del mondo. I. II Taiwan e l’avvenire della Cina. Giangiacomo Feltrinelli, 2024, Milano. De Dario Fabbri (Italia, 1980).

O analista de geopolítica se refere a Taiwan, onde “são produzidos, pelo menos, 60% dos semicondutores” (p. 43). Seria a ilha mais perigosa do mundo, dada sua posição na geopolítica, escutei algumas vezes, por ser capaz de se tornar o epicentro de uma terceira guerra mundial.

Em meio à controvérsia sobre a soberania da Formosa que encantou os portugueses em 1542 (p. 44), sendo objeto de disputas desde então, os Estados Unidos em 1971 negaram-na ao reconhecimento de Estado (p. 43) enquanto conservaram um suporte militar, demanda herdada dos tempos do apoio à República da China, quando o regime foi vencido por rebeldes comunistas na fundação (1949) da atual República Popular da China (desde então controlada pelo Partido Comunista). A debutante China comunista obviamente não seria bem vista pelo Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos na Guerra Fria, e assim chineses (han) encontraram na ilha um refúgio político (p. 45) para o regime comunista, e receberam apoio se posicionando como “única China” na condição de exilados; eis o ponto crítico que insere Taiwan no centro nervoso entre a China atual que a reivindica, e os Estados Unidos que, durante a Guerra Fria, penso, iniciaram um aproximação de Pequim com medo de um alinhamento chinês com Moscou, estratégia que fez Taiwan perder certa importância.

Neste tabuleiro demasiadamente complexo, a falta de amplo reconhecimento político da independência e a sua condição de principal fabricante de um pilar industrial em larga escala, estabelecem um cenário difícil de ser solucionado por meios diplomáticos, penso, caso o Partido Comunista da China resolva assumir o controle total da ilha. Deste possível impasse se especula um potencial conflito militar, onde o envolvimento direto dos Estados Unidos, membro da OTAN, poderia resultar em um conflito global. Por outro lado, a República Popular da China contaria certamente com o apoio da Federação Russa e de outros membros do BRICS.

Fabbri abre o capítulo a abordar os problemas da China enquanto em seu desejo de hegemonia: “notáveis deficiências demográficas, estruturais, culturais, militares” (p. 37). O envelhecimento populacional é um fator, na visão do analista, em meio a dilemas de se abrir e de se fechar ao comércio mundial ao longo de suas dinastias, e à demasiada concentração urbana que foi esvaziando o campo. “Pequim é tutora incapaz de se transformar em potência naval”, o que é “indispensável para enfrentar os Estados Unidos” , além de não apresentar “uma missão imperial” (p. 38), aponta, Neste aspecto, a ideia de “império”, conservada pelos Estados Unidos, penso, não é mesmo evidente na China e isso pode ser observado na forma como os governantes de Pequim se relacionam no exterior, dispondo de suas condições, mas sem impor regras nos moldes em que os americanos costumam induzir para determinar submissão em políticas internas nos países pelos quais se relacionam.

Os recentes estímulos para que os casais tenham mais filhos (até três) e as campanhas de retorno às regiões de campo refletem um problema demográfico: 620 milhões de chineses deixaram o campo nos últimos 40 anos e com a campanha governamental em favor do retorno, sete milhões o fizeram entre 2012 e 2017 (p. 39). A China também passa por problemas de desigualdade de renda; de 1995, a riqueza de 1% dos mais ricos dobrou (p. 39). Neste campo, penso, o país controlado pelo Partido Comunista vem ocupando espaços pela via de aquisições pelo mundo, sem chamar atenção por seus aspectos políticos, enquanto se estrutura com uma ideia de liderança no “Sul Global”, apesar de certas incongruências geográficas quando se observa a localização de Pequim, Fabbri menciona um dito de Carl Oglesby de que “por séculos o Norte do planeta dominou o Sul Global” (p. 42), a China tomou a ideia do descontentamento como uma espécie de sentido para sua missão à hegemonia, penso, ao lado dos interesses de Putin.

11/04/2025 21h59

Imagem: The Economist

“I am frightfully afraid of protection as a long-term policy,[…] but we cannot afford always to take long views . . . the question, in my opinion, is how far I am prepared to risk long-period disadvantages in order to get some help to the immediate position.”

Obra: Against the Tide. AN INTELLECTUAL HISTORY OF FREE TRADE. Chapter Thirteen. KEYNES AND THE MACROECONOMICS OF PROTECTION. Princeton University Press, 1996, Chicheste. De Douglas A. Irwin (1962).

“Onde você viu isso?”, seguida de uma voz ao fundo, “fonte: minha cabeça”… risos.

A pergunta me foi dirigida pelo mesmo professor que classificou a Escola Austríaca (EA) como “primária” e “irrelevante”. O olhar e o tom da voz não me passaram irritação e sim um semblante sério que me pareceu refletir um interesse sincero de saber a fonte. Já o que jocosamente respondeu em meu lugar, veio de um indivíduo que gostava de falar sobre o “nazismo de Mises”. Pensei, seria carência de conhecimento, distorção cognitiva ou uma piada de extremo mau gosto?, não sei, pois o pai da EA foi um judeu defensor da liberdade econômica e que deixou Viena, onde lecionava, justamente por causa do avanço do Nacional Socialismo em sua cultura germânica.

Tinha comentado, de forma breve, como um adendo ao tema do protecionismo, que em 1930 Keynes chegou a propor uma tarifa uniforme de 10% sobre importações (p. 244) e um bônus no mesmo percentual para exportações, o que, na visão do lord, seria uma alternativa para a redução dos salários nominais visando restaurar condições que estavam sob o livre comércio. Hoje, 15 anos depois desta recordação, penso que Trump parece ensaiar algo um tanto familiar ao protecionismo que conquistou a mentalidade de Keynes no início dos anos 1930.

O mais influente em pensamento econômico do século X, no contexto do trecho (p. 243) desta Leitura, penso, diante de sua caminhada heterodoxa de ruptura com os clássicos, encontrou um jeito diferente de dizer o famoso chavão “a longo prazo estaremos todos mortos”, diante de sua visão sobre a adoção de tarifas como um alívio e não algo permanente. O lord estava 47 anos de idade e parecia em uma crise interior, de cunho ideológico; relutante. Afirma o professor Irwin: “Quando questionado se o abandono do livre comércio compensava os potenciais efeitos benéficos da proteção, Keynes respondeu: ‘Não cheguei a uma opinião clara sobre onde se encontra o equilíbrio das vantagens’ (p. 243). Naquele mesmo ano Keynes viu a piora da situação econômica e acabou convencido de que “algumas medidas protecionistas deveriam ser introduzidas” (p. 243). Keynes foi da hesitação a uma contundente defesa do protecionismo quando, diante do Conselho Consultivo Econômico, discorreu os benefícios de uma tarifa dessa natureza e passou a descrevê-los como “simplesmente enormes”.

Penso que Keynes inaugurou um rótulo para economista sob uma forma mais política propositiva de se pensar questões econômicas e por isso se tornou um ícone que congrega os que seguem a crença de que o governo deve sempre “fazer alguma coisa”. E essa crença poderosa, tão popular, fácil de ser observada em qualquer esquina, de iletrados a doutos, consagrou-se no mainstream da economia no ínterim dos dois grandes conflitos mundiais e segue na dominância desde então.

10/04/2025 21h50

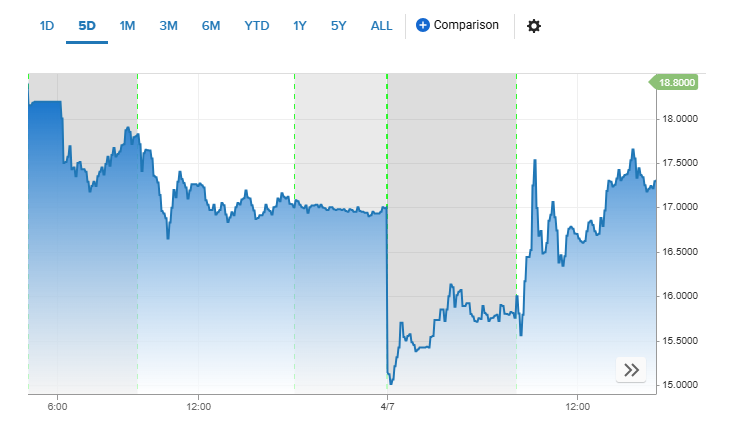

Imagem: CNBC

“O uso da informação ainda não disponível no mercado de valores mobiliários é tema candente que passeia entre o conceito de que o negócio tem que ser realizado em condições éticas e aquele outro desenvolvido por vários economistas utilitaristas. […]”

Obra: Insider trading : normas, instituições e mecanismos de combate no Brasil. Prefácio. FGV Direito SP, 2016, São Paulo. De Viviane Muller Prado, Nora Rachman e Renato Vilela.

Quando o circo da Casa Branca abriu e o imperador, que conseguiu falir um cassino, começou a divulgar as tarifas de importação, pensei, “surreal” e, após o impacto inicial, considerei o que se poderia chamar de “balão de ensaio” ou, removendo o eufemismo, um possível “blefe”.

E eis que ao escutar que o tarifaço foi suspenso por 90 dias, exceto para o único Estado capaz de enfrentá-lo em condições próximas de igualdade – a China – o termo “insider trading” me veio de imediato; pensei porque o inquilino da Casa Branca está cercado de empresários apoiadores que são megainvestidores. O comentário sobre sua companhia antes da divulgação da suspensão e o pulo da ação que encerrou o dia em 21% de alta, depois de uma queda abrupta, então me pareceu algo muito além da impressionante suposta habilidade de Trump em identificar uma grande alfinetada de trade.

Neste livro publicado pela FGV, o tema do insider trading é esmiuçado de maneira que sua leitura foi muito proveitosa. Entre as duas linhas de pensamento apresentadas no trecho (p. 7) desta Leitura, fico no grupo dos que se apegam à ética, que versa a primeira. Um desafio ideológico, penso em relação ao problema de um regulador com monopólio, pois considero o que vai além do provimento de uma entidade imune à influência estatal. Em seguida penso na questão de como deve ser tratado o delinquente no mercado que faz uso de informações privilegiadas.

O conceito na legislação brasileira foi pensado a partir do que foi desenvolvido no direito americano (p. 25), com uma abrangência que indica sua aplicação de “quem tinha acesso direto à informação privilegiada como quem a recebesse, e, ainda, ao inserir-se, dentro da competência de fiscalização da CVM todos os agentes do mercado, inclusive os investidores” (p. 27). Entre os casos discorridos na obra, destaco uma inquérito cuja decisão considerou não apenas o lucro auferido, mas também “o prejuízo evitado, não havendo como se negar que não se obtém vantagem quando se reduzem custos” (p. 36).