31/07/2025 22h38

Imagem: Forrówelt

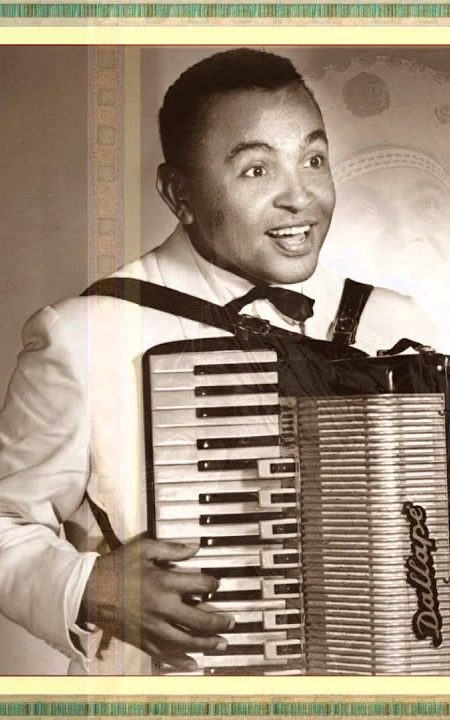

“Eu sempre tive uma vocação para estar ao lado dos governos eleitos, sem levar em conta o partido político no poder. […]”

Obra: Vida do Viajante: A Saga de Luiz Gonzaga. Capítulo VII. Editora 34, 1996, São Paulo. De Dominique Dreyfus (France/Poitiers).

Gonzaga, em termos políticos, viveu entre “ingenuidade sertaneja e esperteza aprendida nas capitais”; era totalmente alheio a questionamentos ideológicos, não levava a sério o “politicamente correto” e tratava a política de uma forma bem peculiar, aponta a biógrafa (p. 237).

Cabiam em sua visão pragmática, políticos como Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Dutra e Getúlio Vargas. O critério de apoio nada tinha a ver com conveniências partidárias, tampouco apreço por ideias em uma forma de raciocinar um tanto utilitarista, ambígua, porém, aponta a autora, “nunca com fins pessoais, sempre para o Nordeste”. Marco Maciel então, para muitos um biônico e “filhote” da ditadura, foi um político muito considerado em seu jeito de se conduzir em assuntos de poder: “Tudo o que eu solicito para o Exu, ele atende na hora!” (p. 238).

Imaginei o rei do baião no tempo presente, chamado a tomar posição por um lado, a repetir este argumento:

“Quem chega com ambulância, remédio, quem dá emprego, quem faz barragem? São os governos, nunca foi a oposição. E eu prefiro os que agem” (p. 238).

O que aconteceria? O quanto de polêmica causaria, para não dizer que seria um fortíssimo candidato ao cancelamento em um mundo de redes sociais alienantes e infestada de crentes apaixonados por “um lado certo da história”; um tempo tão bipolar, de mentalidade predominantemente binária, com lulistas e bolsonaristas cultuando o ódio de cada dia pelo opositor, de arenas e bolhas por exigências de posicionamentos ideológicos que não fariam o menor sentido para o Gonzagão.

Em tempo de Lula, poderia ser visto como um simpatizante “esquerdista”, se o atual presidente chegasse no seu querido sertão com alguma obra importante. Se fosse na gestão Bolsonaro, poderia ser rotulado como “conservador”, tudo a depender da amizade traduzida em ações para o povo nordestino. Neste quesito, penso, estaria mais para um lulista, porém, o “esquerdista” e o “conservador” ficam a critério dos patrulheiros de plantão, pois o rei Gonzagão certamente aplicaria seu critério um tanto distante desses arraiais plenos de uma moralidade mequetrefe. Baseado no governo que faz, penso, é possível que diria a um jornalista intrigado sobre sua provável ambiguidade: “Eu exalto os políticos quando eles merecem” (p. 238), simples assim, sem constrangimento.

Quem suportaria?

30/07/2025 21h23

Imagem: Instituto Santos Dumont

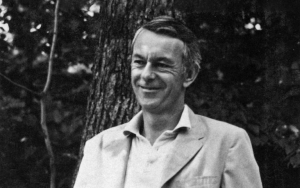

“[…] Em outras palavras, o cérebro humano como um todo é simplesmente não computável. […]”

Obra: Muito além do nosso eu. Capítulo 10. Compartilhando mentes. Planeta, 2017, São Paulo. De Miguel Angelo Laporta Nicolelis (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1961).

Nicolelis se refere a argumentos em favor de sua teoria do cérebro relativista (p. 502), hipótese que o neurocientista brasileiro trabalha em parceria com o filósofo e matemático Ronald Cicurel onde se considera a assimilação do cérebro a novas formas de se obter informação, cujo processo resulta em um novo modelo neural do mundo para definir a percepção de realidade e o senso de eu (p. 421), penso: ação e percepção se encontram dentro de um determinado contexto onde o cérebro se ajusta de forma contínua conforme a exposição de estímulos e dados em que se encontra. A capacidade de realizar tarefas complexas mediante adaptação às circunstâncias, remete-me a ideia de “inteligência” (p. 66) a partir do que discorre o lorde Edgard Douglas Adrian (1889-1977).

Também pensei no que Nicolelis menciona quando à complexidade e à conectividade das redes humanas de circuito neuronais, o que supera “por várias ordens de magnitude, qualquer outra rede elétrica, computacional, mecânica ou telefônica jamais criada por seres humanos” (p. 21). Outro ponto que destaco consiste na definição relativista remetida a um exemplo em termos de “maior expressão de sucesso” (p. 493): as teorias da relatividade geral e especial segundo Albert Einstein (1879-1955).

A trajetória desta concepção de cérebro se desenvolve por caminhos dinâmicos fora do alcance de scripts algoritmos. E a consciência?, tema que me fascina; penso, derivada como “propriedade emergente” nessa complexidade relativista, e aqui penso na expressão usada pelo físico britânico John D. Barrow (1952-2020): “a consciência [humana] é a propriedade emergente mais espetacular” (p. 477). O cérebro humano, assim conceituado como “relativista”, ao funcionar por uma flexibilidade imensa que simplesmente não pode ser simulado por meio computacional, penso, torna a teoria de Nicolelis/Cicurel um possível caminho para que eu consiga entender de forma menos rasa, certos limites em torno do uso da inteligência artificial (IA), quando comparada à capacidade humana de desenvolver pensamento. Neste ponto, entendo, a capacidade de processamento de dados mais célere na IA, quanto à obtenção de resultados por cruzamento de bases de dados, não deve ser confundida com capacidade intrínseca de pensamento relativista em termos humanos.

29/07/2025 22h12

Imagem: RAI Cultura

“[…] Berlusconi port ò in Consiglio de i ministri quello che fu battezzato ‘il decreto salvaladri’ […]”

Obra: Storia d’Italia. Vol XII. 1993-1997. L’Italia degli Anni di Fango (1978-1993). Capitolo Novo.

IL “DECRETO SALVALADRI”. Edizione per Oggi, 2006, Milano. De Indro Montanelli (Italia/Fuccechio, 1909-2001) e Mario Cervi (Italia/Crema, 1921-2015).

Este capítulo sobre o “Decreto Salva Ladrões” na Itália do governo Berlusconi, em 1994, é um show de horrores que ilustra uma dúvida imensa que tenho ao comparar Brasil e Itália quanto a, historicamente, qual dos dois países a política tem mais problemas com corrupção. Não tenho a menor ideia no horizonte.

O Decreto Legislativo nº 440, de 14 de julho de 1994, o “Decreto Biondi” (nome do ministro de Berlusconi), acabou ficando mais conhecido como “Decreto SalvaLadri” (Decreto Salva Ladrões) que, entre modificações que beneficiaram enormemente investigados por corrupção e crimes do colarinho branco no curso processual, também os livrou da prisão preventiva, inserindo em seu lugar a “domiciliar”, além de que as algemas foram efetivamente abolidas, o que envolveu casos de abuso de poder, peculato, corrupção, extorsão, financiamento ilícito, fraude fiscal, contabilidade falsa, fraude contra o Estado e órgãos públicos.

O juiz Antonio Di Pietro (p. 134), mundialmente famoso pela “mani pulite” à época, emitiu um comunicado duro sobre o decreto: “Até agora, acreditávamos que nosso trabalho poderia servir para reduzir a ilegalidade na sociedade, convencidos de que a necessidade de fazer a lei valer para todos era universalmente compartilhada. Em nossa opinião, o decreto de hoje não nos permite mais lidar efetivamente com os crimes que investigamos até agora”.

A história do “Decreto Salva Ladrões” na Itália também ilustra outro tema comum no Brasil: a queixa de políticos contra supostos excessos de interferência do judiciário, e assim o “cavaleiro” Berlusconi (uma de suas alcunhas em um tempo de “renovação”), em meio aos problemas legais em que se envolveu, com maior destaque enquanto primeiro-ministro, certa vez discursou: “Os magistrados devem apenas cumprir o seu dever, sem interferência. Se almejam governar o país, decidir sobre suas leis e assumir a responsabilidade de conduzir sua economia, devem obter o mandato do povo soberano” (p. 136).

Itália 1994…. Brasil…

28/07/2025 22h23

Imagem: PlanetadeLibros

“Planejamentos de longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. […]”

Obra: Os Axiomas de Zurique. O 12o. Grande Axioma. Best Bussines, Rio de Janeiro, 2019. Tradução de Isaac Piltcher. De Max Gunther (UK/England, 1927-1998).

A crença do controle pelo planejamento de longo prazo é a maior ilusão que conheço entre administradores e economistas. No entanto, Gunther aborda o mais perigoso dos axiomas, à mon avis, quanto ao discernimento, sobretudo quando se tem a inclinação para raciocinar de forma binária, pois alguns podem concluir equivocadamente: então, para quê planejar?

Planos de longo prazo não devem ser levados muito a sério (p. 194), eis ponto central onde Gunther conta a história de um casal: um contador e uma secretária que, ao alcançarem a sexta década de idade, estavam praticamente quebrados, entre despesas inesperadas, infortúnios, investimentos conservadores e um plano de aposentadoria; um pacote que não evitou o derretimento do capital (p. 195) mediante a fixação que desenvolveram pelo plano de longo prazo onde uma oportunidade surgiu (abrir um negócio), mais arriscada, porém descartada (p. 196).

O perigo da incompreensão deste axioma está no conceito do prazo, inversamente proporcional a “visibilidade”. O que se pretende fazer em uma semana é o mais realizável e, em meio a contingências eventuais, tende a ser mais fácil em pequenos ajustes dentro da linha de um plano de investimento, mas na medida em que se amplia o período, a visibilidade vai se tornando cada vez menor: cai bastante um mês à frente e em um ano “já está quase tudo opaco”. Planejar o que não se pode ver é uma “grande bobagem”, afirma (p. 197).

Este axioma, penso, tem uma íntima relação com o problema da dispersão do conhecimento que relativiza a ideia de “controle” e serve de alerta para que não se caia na ilusão do “total”; a dispersão se deriva da imprevisibilidade humana [409] e compromete a garantia de planos de longo prazo, embora economistas e experts em finanças e administração tentem provar o contrário. O exame e a consideração de tendências não garantem o que se estima e as expectativas se tornam cada vez mais questionáveis na medida em que se considera o tempo à frente, adverte o autor; ventos imprevisíveis surgirão, além de inovações inimagináveis, questões políticas complexas que afetarão negócios , enfim, o mundo que diz respeito a assuntos financeiros, por exemplo, “daqui a vinte anos, está oculto por trás de uma cortina que não deixa passar uma réstia de luz” (p. 198).

Planejar é indispensável dentro de um visão razoável, aberta a contingências que surgirão para ajustes contínuos, não apenas para questões de economia e finanças; é importantíssimo em termos de vida em um sentido amplo, do profissional ao pessoal:

No final dos anos 1990 a minha vida estava excessivamente corrida, desgastante e triste em termos profissionais. O estresse em demasia entristece, e eis que o senhor Belarmino, um auditor que realizava um trabalho em um cliente, notou, e teve a caridade de compartilhar comigo um pouco de sua experiência profissional em torno de uma carreira sólida. Ele era um veterano e exigente expert em controladoria e foi a primeira pessoa que me alertou sobre o crônico problema que atormenta muitos profissionais de TI: começar o dia sem saber exatamente o que fazer e para onde ir. Faltava-me sentido ou em suas palavras:

“Quais são suas prioridades no início da jornada, Leonardo?”

Eu não sabia responder. O tom e a forma da pergunta foram marcantes. Comecei a enxergar a falta de ordem em coisas básicas. Ele continuou:

“Pense em algo simples, tipo uma pauta diária, o que mais importa para realizar o restante do trabalho”, sugeriu.

Com o passar dos anos, fui aprendendo a ter um plano periódico de trabalho; do diário, passei ao semanal, depois ao mensal…

No início, entendi tudo errado e ele não me poupou:

Teve um “Você continua correndo errado”… também um “Cuidado para não ter um surto psicótico”… e de vez em quando escutava um “Seja modesto”…

Parece que foi ontem… Eram meus 24 anos.

As provocações me ajudaram a identificar o estresse desnecessário e a poupar energia. Aprendi a neutralizar meus ímpetos de pressa confundida com agilidade. Depois amadureci a ideia de uma agenda baseada em micro-tarefas como parte fundamental para sequenciar o trabalho e manter a disciplina. Hoje penso que o modelo atual de organização que aplico tem muito a essência daquele tempo em que sofri e repensei minha vida profissional. O planejamento de curto prazo é uma ferramenta para ver sentido no trabalho, sempre a partir das coisas mais simples, dispensando prazos longos e adotando metas que sejam realizáveis.

Por fim, lembrei-me de outro cliente que me perguntou sobre como consigo realizar atendimento planejado da forma que publico no site e no grupo de WhatsApp, além do recesso para descanso e viagens com uma antecedência de até um ano. O que planejo em médio prazo, sobretudo, significa apenas algo a perseguir a partir de uma disciplina construída pelo planejamento de curto prazo, sob a dependência de diversos fatores, a começar da organização, da disciplina e de outras variáveis as quais algumas consigo controlar, enquanto a maioria foge de minhas capacidades. Quando anuncio um cronograma e um plano de ação para determinadas atividades, bem como um período para descanso ou viagem, tratam-se de intenções mediante problemas que me proponho a enfrentar. Não há ideia fixa ou de imutabilidade, e sim um espírito de desafio, o que reflete dentro de minha ordem do dia e da semana, onde há sempre abertura para contingências mediante imprevistos. No entanto, os imprevistos são ordenados para evitar descontrole. É um modelo de trabalho que neutraliza a desordem e impede que eu me torne refém de imediatismos e pulsos de ansiedade. Evita o trabalho sem racionalidade na sequência de atividades, superar a falta de direção, evidencia propósitos claros em objetivos maiores onde é possível saber os por quês de cada tarefa.

409. 05/02/2025 19h48

27/07/2025 12h34

Imagem: University of Maryland

“The Jews launched a war to exterminate the Germans. Instead, the Germans turned the tables and were fulfilling Hitler’s prophecies, that is, they were now exterminating the Jews. In these and many other texts, Goebbels combined the big lie or lies […]”

Obra: “The Jewish Enemy” Rethinking Anti-Semitism in the Era of Nazism and in Recent Times. Paper. Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies, 2008, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. De Jeffrey C. Herf (1947).

Este paper me fez revisitar uma leitura do capítulo 8 de Maquiavel – o Poder, História e Marketing [408], do professor José Nivaldo Júnior, feita em 2003, quando passei a me interessar mais pelo tema da propaganda nazista.

Além de refletir sobre o significado de canalizar sentimentos enquanto forma de enganação, inseri a questão da “grande mentira” em Joseph Goebbels (1897-1945), que se aproveitou da manipulação feita por Hitler, sobre a ideia original, para descarregar uma grave acusação sobre os judeus, a partir da citação (p. 20) do que afirmara em cadeia de rádio (maio/1943): “[…] Quando os judeus conceberam o plano de extermínio total do povo alemão, escreveram sua própria sentença de morte. Neste caso, como em outros, a história mundial também será um tribunal mundial”.

Goebbels disseminou a crença de que corria uma conspiração internacional contra a Alemanha a envolver judeus e aliados ou no que resume por “judaísmo internacional”. O ministro da propaganda nazista inverteu o sentido da origem do conflito; era a Alemanha que estava em autodefesa e o extermínio de judeus, consequência. Jeffrey Herf chama a atenção para o teor da afirmação de Goebbels ser ” direta e verdadeira de que a Alemanha nazista estava, naquela época (o pronunciamento da citação foi em 1943), assassinando os judeus da Europa” (p. 20). Foi estabelecido então um nexo causal para convencer e reforçar a necessidade da guerra em um processo contínuo de propaganda que aprofundou o ódio aos judeus ao longo do conflito. Mortes, danos, tudo que acometia uma sociedade em guerra caiu sob a responsabilidade dos judeus no consciente coletivo alemão.

A propaganda nazista, à mon avis, pode ser um caso de massificadora aplicação do conceito de “guerra cultural”, penso quando se aproveitou do inexpressivo livro Germany Must Perish!, de Theodore Kaufman (1910-1986), publicado em 1941. Goebbels transformou o autor judeu-americano “em um barômetro da mentalidade do “inimigo”” ao se apropriar da abstração apresentada no livro em torno de uma “conspiração judaica internacional” para exterminar os alemães, e assim registrou em seu diário (p. 16): “Distribuirei este livro em milhões de cópias na Alemanha, sobretudo no front, e escreverei um prefácio e um pós-guerra”. Conversou com Hitler em 19/08/1941 sobre seu plano de publicar fragmentos da obra. Após a aprovação, designou o diretor da divisão de rádio do Ministério da Propaganda, Wolfgang Diewerge, para editar e comentar A Alemanha Deve Perecer!, Em 29/09/1941 o Ministério da Propaganda publicou o panfleto de Wolfgang Diewerge com o bombástico título: “‘A Alemanha deve perecer’ (O Objetivo de Guerra da Plutocracia Mundial: Publicação Documental do Livro do Presidente da Sociedade Americana pela Paz, Theodore Kaufman, ‘A Alemanha deve perecer’.)”. Na capa, líderes ocidentais como Franklin Roosevelt, Winston Churchill, ao lado de militares a ilustrar o plano de varrer a Alemanha da face da terra. Aqui, penso, é óbvio que líderes ocidentais concentravam esforços para acabar com o nazismo, no entanto, em um ambiente aparelhado, no “Terceiro Reich”, “nazismo = Alemanha”; é pregado de maneira que se assume como sinônimo do país e do povo, juntos, e por essa distorção, destruí-lo significa destruir a “Alemanha inteira”, e mesmo sendo algo absolutamente absurdo, falso, a máquina de propaganda nazista conseguiu explorá-lo com eficiência e, de certa maneira, isso ainda nos dias atuais perdura por outros regimes autoritários que se aproveitam de deficiências cognitivas comuns em quem raciocina de forma simplista e binária.

Sucederam-se publicações e pronunciamentos para reforçar a denúncia e assim foi inculcado no povo a ideia da existência de um macabro plano mundial para acabar com a Alemanha. Aqui, penso, inicialmente, o tema da “grande mentira” estava associado ao que Hitler fizera em Minha Luta, ao acusar os judeus de inverterem a culpa que tinham, fazendo-as cair sobre o general Erich Ludendorff em referência à derrota na Guerra Mundial (1914-1918). No contexto de A Alemanha Deve Perecer!. Goebbels promove uma atualização para reforçar a crença na conspiração judaica “genocida” sobre os alemães, enquanto o regime nazista praticava genocídio sobre os judeus na Europa.

A grande mentira de Hitler, atualizada pela grande mentira de Goebbels, são exemplos da extrema nocividade da propaganda política ao aparelhar um poderoso aparato estatal, sobretudo quando pautada em torno de ideais nacionalistas e de supremacia em um regime autoritário. Quando o nazismo foi derrotado e o Holocausto revelado ao mundo, além da Alemanha preservada e recuperada (Plano Marshall), mesmo que dividida (depois reunificada em 1990), e não erradicada, para desmentir a propaganda nazista, penso: foi a vitória da verdade o grande trunfo da humanidade no desfecho da Segunda Guerra.

408. 09/04/2022 22h45

26/07/2025 12h22

Imagem: Casa Fernando Pessoa

Às vezes, em dias de luz perfeita e exata,

Em que as coisas têm toda a realidade que podem ter,

Pergunto a mim próprio devagar

Porque sequer atribuo eu

Beleza às coisas.

Uma flor acaso tem beleza?

Tem beleza acaso um fruto?

Não: têm cor e forma

E existência apenas.

A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe

Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão.

Não significa nada.

Então porque digo eu das coisas: são belas?

Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver,

Invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens

Perante as coisas,

Perante as coisas que simplesmente existem.

Que difícil ser próprio e não ver senão o visível!

Obra: O Guardador de Rebanhos (1911-1912). XXVI. [26] 11-3-1914. Obra poética de Fernando Pessoa. Volumes I e II. Nova Fronteira, 2016, Rio de Janeiro, eBook Kindle. De Alberto Caeiro (1889-1915) heterônimo por Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal/Lisboa, 1888-1935).

A Beleza – por Heitor Odranoel Bonaventura

Da efêmera emoção

e da razão vencida,

é o que sei

mas não posso explicar.

Assim ao tempo

definiu Santo Agostinho,

Rendo-me aos limites

quando…

Transpassa-me a alma

e não posso senti-la

pela intensidade

que a reconheço.

Simplesmente é…

no existir,

muito além

do que posso significar.

25/07/2025 21h21

Imagem: Torino Today

“La Germania non è una nazione. Mai lo è stata. Da tale consapevolezza gemma ogni indagine intorno alla sua natura. […]”

Obra: Sotto la pelle del mondo. IX. Che succede in Germania. Giangiacomo Feltrinelli, 2024, Milano. De Dario Fabbri (Italia, 1980).

Em relação ao trecho (p. 153) desta Leitura, Fabbri cita Thomas Mann (1875-1955) em Kultur und Sozialismus (nota, p. 167); “é efetivamente falso falar de nação alemã”.

Talvez tenha sido por isso que um senhor de um food truck de Salsicha e Bretzel em Paris parece não ter gostado (pelo tom de voz e semblante) quando o referi como “alemão”; fitou-me para a correção em um bom francês: “Je suis bavarois“.

Seria mais um problema de se confundir um termo étnico específico para definir uma nacionalidade em termos gerais, algo próximo do que ocorre na generalização do termo “russo”? Certamente. A Alemanha não se resume a uma nação, entendi, quando o analista italiano de geopolítica afirma que se trata de um “catálogo de matrizes tribais, confirmado em milênios”, após mencionar alguns autóctones que habitam o território: renanos, hanseáticos, vestfalianos, bávaros, suábios, saxões, turíngios e pomeranos (também conhecidos por prussianos).

A história da “Alemanha unida” retrata a tomada de poder entre povos nativos, “geralmente ferozes” (p. 153). Sob a doutrina luterana, um cepo prussiano promoveu a unificação na metade do século XIX e impôs sua cultura como parâmetro nacional de ortografia e pronúncia. Nos anos 1930, após a humilhante derrota na Guerra Mundial (que se tornaria a primeira) os prussianos e os judeus levaram a culpa por parte de uma facção austro-bávara, que elaborou o nazismo (p. 154).

Após a Segunda Guerra, a divisão da Alemanha foi pautada por interesses em torno de um processo geopolítico que culminou na Guerra Fria: no oeste o poder ficou com renanos e hanseáticos (wezzi), afastados do militarismo bávaro. No leste ficou nas mãos dos saxões/prussianos (ossi). As duas Alemanhas, uma vinculada ao ocidente capitalista, outra ao oriente socialista-soviético, refletiram o aumento do hiato entre seus indígenas.

Até hoje se tenta diminuir uma diferença além do multiétnico; refiro-me ao contraste do desenvolvimento econômico e os preconceitos que atingem a parte que ficou sob a doutrina socialista, outrora alinhada com o regime soviético (RDA), mediante a parte capitalista (RFA), desde a última reunificação (1990).

24/07/2025 20h47

Imagem: Babelio

“En Russie, le caractère multinational et fédéral de l’État n’est pas un détail, il est central.”

Obra: La fascination russe. Politique française : trente ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. Partie IV. 1. Le charme trompeur de la Russie éternelle. Laffont, 2024, Paris. De Elsa Vidal (1974).

A Rússia é de uma bela complexidade à parte, o que naturalmente se reflete na elegância da língua e nas particularidades da organização política. Pela língua sou diariamente provocado, para não dizer humilhado, nas tentativas de melhor compreender sua essência, antes de me envidar a conhecer Moscou e São Petersburgo, sonho que pretendo realizar.

No trecho (p. 183), aprendi que falar sobre “nacionalidade russa” é algo impreciso, talvez até inapropriado quando se refere à Federação ou ao país, pois há várias nacionalidades em sua composição, por isso, penso, acerca do que menciona a jornalista francesa, que domina a língua e conhece as peculiaridades políticas; no tempo soviético os documentos faziam distinção entre dois elementos: a nacionalidade e a cidadania. A nacionalidade poderia ser russa, georgiana, letã, ucraniana, etc., enquanto todos tinham a cidadania soviética. Por isso, durante o tempo da União Soviética (URSS), o termo “russo” aplicado a todos não fazia sentido, da mesma forma que não faz hoje a tártaros, chechenos, etnias da região do Cáucaso, entre outros povos de repúblicas vinculadas à Federação da Rússia, após o desmantelamento da URSS.

O termo “Federação da Rússia”, obviamente, é o apropriado no lugar de “Federação Russa” para se referir ao que envolve a natureza de um ente central multiétnico; neste caso seria também apropriada a expressão Federação “russiana” (p. 184), como aponta Elza Vidal. Aqui penso, o русский é o russo étnico, e россиянин é um cidadão da Rússia ou seja, um cidadão que pode ser um não русский, um não russo. Não se trata de “naturalização”, pois um estrangeiro (não nascido em território nacional) quando naturalizado no Brasil passa a ter a cidadania brasileira, porém, na realidade “russiana”, são pessoas que estão sob um mesmo ente central político, nasceram sob o mesmo monopólio territorial, sendo de etnias diferentes da russa. O erro está em considerar que são todos “russos”, como eu pensava antes.

A prática dessa distinção na Federação da Rússia me lembra um pouco o caso do cidadão israelense que não é judeu, se bem que o termo “judeu” é de outra complexidade. Também pensei que a concepção “russiana” pode se parecer um pouco com o caso de etnias no território brasileiro que não seriam reconhecidas como de nacionalidade “brasileira”, mas tão-somente pela nomenclatura nativa ou indígena, enquanto possuem cidadania brasileira. Assim os de etnia Yanomami, Kayapó, entre outros, não seriam “brasileiros” e sim “brasilianos” ou cidadãos brasileiros, parafraseado no que se expressa o trecho desta Leitura onde o caráter multinacional e federal do Estado não seria um detalhe, e sim uma questão central (imagino que isso não faria sentido para Darcy Ribeiro).

23/07/2025 19h21

Imagem: DW

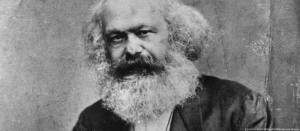

“A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo.”

Obra: Crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução. Boi Tempo, 2013, São Paulo. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. De Karl Marx (Reino da Prússia/Renânia-Palatinado/Tréveris, 1818-1883).

E para o meu herói da adolescência, a aufhebung da religião significa remover a “felicidade ilusória do povo” como “exigência da sua felicidade real” (p. 151). O verdadeiro desabrochar da vida acontece sem os grilhões que iludem o ser humano, e passa então pelo que meu antigo herói define como um desengano que torna possível pensar, agir e configurar a realidade para se chegar à razão (p. 152).

O ano é 1992 e eu estava no segundo ano do ensino médio passando próximo à entrada da “sala 10”, onde alunos e professores costumavam matar aula “tomando umas”. Então, um colega em um estado, diria, “mais animado”, começou a gritar “irmão, vem cá!”; ele tinha acabado de descobrir minha religião batista, à época, e espalhou para a turma. Extremamente brincalhão e um tanto sarcástico, parabenizou-me por ter gabaritado a prova de física, deu um tapinha nas costas e disse: “sei que irmão que é irmão não bebe, pelo menos este ópio aqui!” (risos generalizados), segurando a cerveja e, desde então, com certa frequência, o ex-irmão (“desviado”, na terminologia crente) de uma igreja pentecostal provocava: “a igreja é a cervejinha de final de semana do crente”.

Lá pelos idos de 2005 um colega seminarista comentava acerca do “emocionalismo” e do “egocentrismo” que segundo ele, estavam cada vez mais dominantes nos cultos; “a igreja parece mais um clube social para desopilar ou se entreter”, resumiu, quando então me lembrei da espirituosa frase do colega de 1992. Estava acompanhado de um colega mestrando em sociologia, de outra instituição, que emendou: “uma atualização jocosa sobre o que Marx introduziu em Crítica da filosofia do direito de Hegel“.

Conversamos um pouco mais sobre o que significa “ópio do povo”. O que é fé? O que é crer? Será que o fenômeno se limita ao âmbito religioso? O ateu, militante de um partido de extrema-esquerda raiz, na linha de defesa da “ditadura do proletariado”, ficou interessado e, aproveitando que estávamos em um seminário protestante, mencionou o que Marx define como “passado revolucionário da Alemanha” (p. 158), em um sentido teórico, referindo-se à Reforma de Lutero, o que vale uma citação categórica (p. 158):

“Sem dúvida, Lutero venceu a servidão por devoção porque pôs no seu lugar a servidão por convicção. Quebrou a fé na autoridade porque restaurou a autoridade da fé. Transformou os padres em leigos, transformando os leigos em padres. Libertou o homem da religiosidade exterior, fazendo da religiosidade o homem interior. Libertou o corpo dos grilhões, prendendo com grilhões o coração.”

Para Marx, o legado revolucionário da Alemanha não passou do estado teórico; “não galgou os degraus intermediários da emancipação política no mesmo tempo em que as nações modernas” (p. 158). Aqui, penso, quando, à época, escutei alguns conservadores católicos inserindo a Reforma Protestante no ciclo de revoluções (onde se elenca a Francesa) contrárias à Igreja (de Roma), e desta forma não fizeram essa associação com base em uma mera narrativa, e sim a partir de algo reconhecido pelo próprio Marx.

Após 13 anos este texto de Marx veio novamente à baila, desta vez citado por um jovem político de esquerda, também ateu, embora não inclinado a expor sua condição. Foi um tempo de forte polarização entre bolsonaristas e petistas. Lamentando-se pelo “extremismo de fervor religioso evangélico que tomou conta do país para eleger Bolsonaro”, escutei um argumento onde o fanatismo político estava apenas em um lado. Pedi a palavra e parafraseei Marx: “a crença política é o ópio do povo”.

Sob um olhar desconfiado, continuei a argumentar que não importa o viés ideológico, o fanatismo ancorado na crença política pode ser até mais nocivo para a sociedade do que o fanatismo religioso, porque o segundo leva a fama de ser avesso aos fatos concretos, amparando-se no sobrenatural, enquanto o primeiro se disfarça por retórica acerca do mundo natural, e assim consegue se infiltrar com menos dificuldade em diversas camadas da sociedade para disseminar suas ilusões. O fanático em política é um tipo de religioso cuja fé está nas ideias políticas e confissão em um líder carismático e/ou um partido/grupo político em que se estima.

Então, os dois ateus que recorreram à famosa afirmação de Marx para sentenciar a religião, também são “crentes” ou “irmãos”, não de uma fé religiosa, mas de uma fé tão poderosa quanto capaz despertar fanatismo por uma avassaladora paixão. Para um eleitor de Bolsonaro, por exemplo, essa fé consiste em um bojo de ideias (aparentemente) contrárias ao socialismo (embora práticas socialistas sejam eventualmente adotadas), onde residem suas crenças apelativas a conceitos vagos sobre (neo) conservadorismo e (neo) liberalismo econômico; sua religião é o bolsonarismo. Já na perspectiva de um esquerdista tradicional, a fé é o socialismo, em alguns casos se atenua em um tipo de progressismo, e a religião é o lulismo.

As discussões entre bolsonaristas e lulistas se assemelham bastante às brigas em torno de crenças religiosas, onde fatos e palavras abalizadas passam distante, quase tudo muito raso, manipulado e emocional; assim irmão briga com irmão, pai com filho, marido com esposa, dentro de um escopo de radicalismo análogo à apologia religiosa. O que sobra neste caldeirão de conflitos é a crença radical, e assim, penso, a afirmação que a religião é “o ópio do povo” pode se tornar plena quando o fanatismo político, e outros fanatismos, além do religioso, são considerados.

22/07/2025 20h26

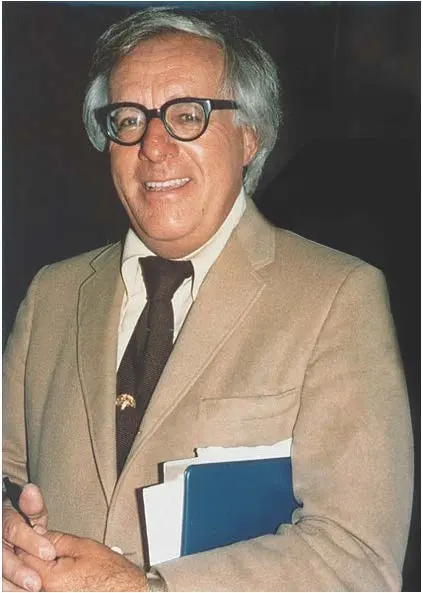

Imagem: The American Writers Museum

“Deve haver alguma coisa nos livros, coisas que não podemos imaginar, para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas; […]”

Obra: Fahrenheit 451. Primeira parte. A LAREIRA E A SALAMANDRA. Globo, 2012, São Paulo. Tradução de Cid Knipel. De Ray Douglas Bradbury (EUA/ Illinois/Waukegan, 1920-2012).

Tirei a onipresença interativa da mídia televisiva e coloquei as mídias da internet, em especial, as redes sociais, com smartphones e iPhones indispensáveis como “parte” do corpo humano, no lugar dos aparelhos de TV multiplicados em paredes.

Imaginei mais aprimorados os controles sociais do Estado moderno de “bem-estar social”, diria, em um estágio bem mais avançado onde cada vez mais o indivíduo passa procuração para o aparato estatal tomar decisões de foro íntimo em seu lugar, sendo consumido por uma doutrina de coletivismo alienante que se disfarça de instrumento de liberdade ao propor o impossível: um igualitarismo social que o torna cada vez mais dependente dos “benefícios” que justificam os controles do Estado.

Não precisei fazer muito esforço para pensar no elevado consumo de ansiolíticos e drogas para a epidemia de transtornos no trato da realidade em meu tempo em contraste com a dependência associada aos controles sociais…

Tampouco tive que usar de muita criatividade para imaginar o poderio de uma moral do senso comum no romance, muito próxima do viés que fomenta a atual cultura de juízos sumários e “cancelamentos”, substituindo o intelecto da ética por um produto de prateleira, sendo caricatura de valores ditados por uma maioria teleguiada em conceitos propositalmente superficiais e algoritmos subliminarmente inseridos no cotidiano.

Então, pensei, será que vivo em um tempo próximo à distopia de Bradbury?

O totalitarismo em Fahrenheit 451 tem um viés muito mais próximo da atualidade, em comparação com os que moldam as narrativas de 1984 e Admirável mundo novo; eis o grande trunfo deste romance, à mon avis. A genialidade deste ficcional totalitarismo “soft” se contrapõe a ideias totalitárias de um tempo muito próximo (primeira publicação em 1953) dos traumas profundos provocados pelos regimes derrotados na Segunda Guerra. A queima de livros não é um produto oriundo do totalitarismo; não precisou da violência bruta de um governo nazifascista; é reflexo de uma ordem que se estabeleceu pela cultura do entretenimento como negócio que massificou valores. “A coisa não veio do governo, não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida” (p. 71. A legislação na distopia é um desdobramento do que se desenvolveu enquanto funciona como ferramenta de controle social em múltiplas camadas, seja para formalizar ou regulamentar, seja para reforçar o que se consolidou pela supremacia das mídias, sendo a ideia do estado tutor das mentes, que proíbe a leitura e determina a destruição de livros, mais um reflexo do status intelectual degenerado da sociedade.

A genialidade do romance não está vazia de um olhar esperançoso diante da distopia narrada. No trecho (p. 65), Montag está em um processo de incômodo que entendo ser “libertador”, mediante a cena de resistência e amor de entrega total pelos livros que testemunhou no seu trabalho de “bombeiro”, com um exemplar que deveria ter queimado e agora o esconde; tornou-se um “infrator” da lei e de tudo que herdou nesta sociedade perdida em sua felicidade alucinógena e empacotada pela superficialidade dos divertimentos, enquanto faz perguntas que, à mon avis, são metáforas de uma faísca de humanidade dentro de si.

Agora penso na superioridade da sutileza do meu tempo. A similaridade com o romance consiste na ausência da figura de um ditador escancarado. O conhecimento agora sob heurística, enquanto commodity, pode ser massificado em uma ditadura ainda mais sutil sobre o ato de pensar, mediante um imenso banco de dados sob cruzamentos para “raciocinar” no lugar das pessoas, para que gerações fiquem cada vez mais distantes daquele salutar exercício de desenvolvimento intelectual por meio da interpretação e da reflexão sobre textos. A leitura neste sentido se torna coisa de dinossauro, como este que vos escreve, pois basta ir ao ChatGPT ou qualquer outra bugiganga dessas que “pensam” no lugar do “evoluído” ser humano, inserir corretamente algumas perguntas (inclusive há quem ofereça um cursinho passo-a-passo para saber perguntar, pois até para isso não é preciso também pensar por si mesmo) e assim as respostas surgirão como “mágica”, para “resolver” complexos problemas de quem as utilizará com toda pompa profissional, sem a consciência acerca do que realmente está apresentando.

Este icônico romance é mais um sublime alerta para a espécie humana que segue aparentando estar em um processo de esvaziamento de si ou desumanização, próximo do que C. S. Lewis pensou em A abolição do homem.

21/07/2025 21h34

Imagem: Fraternidade sem Fronteiras

“Quando nos concentramos no que estamos fazendo, podemos fazê-lo de forma mais efetiva e em menos tempo.”

Obra: Aprenda a viver o agora. Parte I – Palavras iniciais. Darana, dhyana e samadhi. Planeta do Brasil, 2019, São Paulo. De Monja Coen, Cláudia Dias Baptista de Souza (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1947).

O que o mindfulness tem a ver com contabilidade?

O atendimento agendado estava programado para durar duas horas. Precisávamos passar por uma complexa importação do Sped Contábil Fiscal, seguida de uma conferência dos ajustes escriturados no sistema e importados para o e-Lalur e para o e-Lacs de uma contabilidade de um supermercado, naturalmente produzida com grande integração de bases e um significativo volume de dados.

Em se tratando de um objetivo que exige muita concentração, as duas horas previstas costumam passar rapidamente. Os contadores que estão acostumados com minha filosofia de suporte, e lidam com esse tipo de conferência, normalmente costumam entrar em um modo que chamo de “atenção plena”. Ficam exclusivamente voltados para a tarefa: sem atendimento de telefone e sem retorno de WhatsApp, além de orientarem seus colaboradores a não interrompê-los com demandas que não estejam relacionadas com o propósito da reunião.

No entanto, naquela manhã de sábado eu estava diante de um profissional com um perfil um tanto diferente de comportamento. Um jovem contador aparentemente deslumbrado com o seu novo sistema de contabilidade que possibilita a abertura de várias janelas de módulos e empresas diferentes, onde consegue realizar diversas tarefas, e foi assim que iniciamos a conferência entre o que foi ajustado no sistema e o que estava na base do Sped. Além das janelas do seu “super sistema”, com rotinas que nada tinham a ver com o trabalho principal,, o jovem ainda atendia ligações telefônicas e dava retornos no WhatsApp em aplicativos que abriam mais janelas.

Com cerca de 30 minutos de agendamento e uma baixíssima produtividade, alertei o cliente sobre a alta probabilidade de não concluirmos o propósito principal do nosso encontro, a não ser que ele desligasse o modo “multitasking” e ligasse o modo “mindfulness“.

– O que é “mindfulness“? – perguntou com um ar de curiosidade amistosa. Fui então ao livro Aprenda a viver o agora, da monja Coen, li o segundo parágrafo da página 17, e repeti o trecho desta Leitura, uma sábia obviedade que costuma passar desapercebida em nosso tempo de imediatismos, com constantes desvios de atenção em mentes aceleradas muito além do necessário. Pedi ao cliente que desse uma oportunidade ao Darana e experimentasse a “atenção plena” nos 80 minutos que nos restavam.

– Estar em ‘atenção plena” ou em “mindfulness” não é sinônimo de estar bitolado, e sim de “ter a capacidade de estar absolutamente presente onde se está”, como ensina a monja no parágrafo, o que pode ser usado para diversas atividades profissionais, e não apenas para a meditação. Isso quer dizer que preciso que você esteja neste modo ou seja, absolutamente presente comigo nesta tarefa para que tenhamos alguma boa chance de concluí-la até o final da nossa sessão – argumentei. Com o aceite da proposta, tivemos uma descoberta formidável: o “super sistema” que permite abertura de várias rotinas com temas diferentes, em muitas situações, na verdade se revelou como o inimigo numero um da produtividade, e isso se dá por induzir usuários a uma ilusão que equipara o ser humano ao multitasking do software e superestima a capacidade humana de realizar, com segurança e precisão, diversas tarefas de relativa alta complexidade ao mesmo tempo, quando na verdade o apropriado requer sequenciamento de tarefas e concentração em cada passo a ser realizado.

Encerro com a ressalva feita pela monja Coen sobre a “plena atenção”; é neutra, a lembrar o entendimento do professor (p. 15) Patañjali que coloca à frente “a vida ética, os valores a serem cultivados e o que deve ser evitado” (p. 17).

20/07/2025 14h33

Imagem: Historic Royal Palaces

“At a little before midnight, Faukes was captured just outside the house, by a body of men under Sir Thomas Knyvet, and the gunpowder was discovered beneath the fuel.”

Obra: A History of the Gunpowder Plot. CHAPTER VIII. THE LETTER TO LORD MOUNTEAGLE. The Religious Tract Society, 1904, London. De Philip Sidney.

Um pouco antes relógio da Abadia bater a meia-noite que abriria o dia 5 de novembro de 1605, o soldado conspirador Guy Fawkes (1530-1606) foi flagrado por um grupo de homens sob o comando de Sir Thomas Knyvet (1545-1622). A carga de pólvora foi descoberta, fracassava o plano de Robert Catesby (1572-1605), segundo o autor (p. 26), que consistia em explodir a Câmara dos Pares. Penso, seria o que hoje chamamos de “golpe de Estado” para destituir uma monarquia que estava rompida com o papado, cujo trono era ocupado por Jaime VI (I na Inglaterra). Os conspiradores teriam a intenção de retomar o poder em favor de um monarca de linha romana.

O trecho (p. 80) me remete à cena de abertura do bom filme V for Vendetta (2005) de James McTeigue (1967), cuja narrativa, penso, passa distante do contexto histórico-político da Inglaterra então sob violentas disputas entre romanos e anglicanos no início do século XVII que praticavam intolerância religiosa, inclusive com restrições até para outros grupos não católicos e não alinhados com o anglicanismo; entre protestantes perseguidos pelo grupo anglicano no poder, estavam os que tentavam reformar a Igreja Anglicana (considerada com traços do papado) e outros que decidiram deixar a Inglaterra por causa das perseguições [407], já os católicos ingleses, diretamente envolvidos no jogo político, tentavam derrubar o anglicanismo, sendo a “conspiração da pólvora” um exemplo, segundo o autor. O movimento que Fawkes integrou era composto, segundo o autor, quase totalmente por “homens ricos” que “mantinham relações estreitas com os padres ingleses da Companhia de Jesus” (p. 23).

A licença poética do filme não menciona esses detalhes e faz alusão de mártir à figura de Fawkes ou Faukes (há uma variação na grafia do nome no livro), seguindo um fenômeno de interpretação que, ao longo dos séculos, consolidou Fawkes como a maior referência do 5 de novembro, um movimento abordado como se fosse contra um regime tirânico em favor de ideias liberais, no entanto, a conspiração foi mesmo arquitetada com esse propósito? Seria para derrubar um regime autoritário em favor de uma mudança pela liberdade?, ou desejava substituir uma monarquia intolerante por outra?

Ficou-me evidente o viés do autor deste livro quando adjetiva os conspiradores como “um punhado de fanáticos desesperados” cujo propósito “havia por tanto tempo acalentado, de destruir com um golpe diabólico o poder do protestantismo na Grã-Bretanha, tendo o propósito de restaurar sua antiga e suprema posição para a decaída fé de Roma” (p. 80). O suposto fanatismo católico contrastava com o anglicanismo extremamente agressivo, intolerante. Em seguida pensei no reinado de Maria Tudor (1553-1558), católica que rompeu com a agenda anglicana e retomou o catolicismo como preponderante na agenda política; um tempo de intolerância católica que ocasionou em perseguições e mortes de protestantes. Por fim, veio-me um cenário complexo de disputas religiosas onde romanos e anglicanos se digladiavam pelo poder de impor restrições religiosas, com reformados e puritanos no fogo cruzado tentando sobreviver.

Fawkes seria condenado à pena capital a ser cumprida no dia 31 de janeiro do ano seguinte, junto com os demais conspiradores. Os sentenciados foram conduzidos ao local de execução “amarrados a barreiras separadas, sendo arrastados em posição deitada de costas, por ruas lamacentas, onde passaram pela forca para depois serem esquartejados” (p. 119). Alguns ainda tinham sentido quando saíram do enforcamento e foram submetidos aos cortes de faca (p. 119).

407. Em paralelo, revisitei o capítulo 30 de O Cristianismo através dos séculos, de Earle E. Cairns, que versa sobre A Reforma e o Puritanismo da Inglaterra. Vida Nova, 1995, São Paulo (pp. 166-179). O viés religioso do autor exige filtro, para não comprometer a experiência de leitura.

19/07/2025 18h29

Imagem: Planeta de Livros

“Aí falei sobre as crianças. Diferentes dos adultos, que vivem para trabalhar, as crianças vivem para brincar. Brincar é o

sentido da vida…””

Obra: Ostra feliz não faz pérola. Caleidoscópio. Pregador de vagabundagem. Planeta, 2021, ePUB eKindle. De Rubem Azevedo Alves (Brasil/Minas Gerais/Boa Esperança, 1933-2014).

Tentei imaginar a cena com o então jovem pastor Rubem Alves no sermão sobre Jesus e as crianças: “E se vocês não mudarem suas maneiras de sentir e pensar e não se transformarem em crianças, jamais entrarão no Reino dos Céus…”. E os irmãos da igreja que não entenderam a sofisticação poética da mensagem, logo o acusaram de “corruptor da juventude, pregando a vagabundagem” (p. 10).

A experiência lhe indicou a receita para quem deseja ser bem-sucedido na carreira de pastor: “digam aos membros de suas igrejas o que eles desejam ouvir. Bom conselho é ‘não lançar pérolas aos porcos’ Ou, na sua versão oriental, ‘nunca mostres teu poema a um não poeta'” (p. 10), o que me fez lembrar de pastores e seminaristas (2003-2007) que, nos bastidores, apresentavam entendimentos diversos sobre passagens bíblicas que jamais eram trabalhados no púlpito, lugar onde costumava ocorrer uma curiosa transformação: de pensadores, com até certa profundidade, para superficiais repetidores de jargões da “sã” doutrina, a mesma que muitas vezes desconstruíam no dito “ambiente acadêmico”.

O texto Pregador de vagabundagem é de uma ironia com uma dose um tanto pesada de sarcasmo. Sobre o pastor e esposa, recomenda Rubem Alves que a companheira seja “feia” para evitar que a congregação tenha “fantasias sobre o bispo e sua mulher na cama”, o que se associa a outra recomendação ao casal pastoral: “não sejam felizes. Porque um pastor feliz quererá gastar muito tempo com sua amada em atividades não religiosas”, assim tirando “precioso tempo em que ele deveria estar preparando o sermão, consultando os textos originais em hebraico e grego e os comentários bíblicos” (p. 11).

Esta experiência de leitura me remete ao primeiro ano de seminário (2003), quando eu já tinha consciência de que não seria pastor e externei isso na aula inaugural de “Introdução Bíblica” quando ocorre aquela tradicional apresentação: quem é você, de onde veio e o que pretende na instituição… De alguma forma, ainda em 2003, sabia que não iria dar certo fazer carreira ministerial, considerando o perfil de abertura ao pensamento que tenho, incompatível com o ambiente de igreja, naturalmente dogmático, fechado, reduto dos amantes do policiamento de ideias. Pastores, muitas vezes, cientes do problema, acabam fazendo mais um papel de personagem do que qualquer outra coisa, diferentemente do comportamento no ambiente de seminário onde se sentiam bem mais à vontade para expressar suas ideias, mesmo com alguns colegas apologetas que vez ou outra se manifestavam de forma agressiva.

Não convém dentro de uma igreja fazer abordagens mais profundas sobre temas de fé, o que parece contraditório. É uma triste verdade. Qualquer pensamento expresso mais sofisticado que estimule uma reflexão que precise ser desarmada de preconceitos doutrinários, vai incomodar bastante o que chamo de “espírito de bolha”, comum não somente em igrejas, mas em toda organização sob viés ideológico, por exemplo, um partido político ou em um dito “ambiente acadêmico”. O “espírito de bolha” funciona como um implacável e quase impercebível vigilante das ideias na identificação e neutralização de qualquer manifestação que pareça contrariar as crenças dominantes em um determinado espaço. Esse espírito paira na liderança e nos que exercem influência sendo responsável pela seleção prévia, determinando limites para não que não se rompa o viés ideológico do grupo;. Trata-se de um policiamento sutil que se apodera dos que emitem opinião.

Vez ou outra, quando incomodado, em vez de se promover o aprimoramento das ideias, o espírito de bolha se impõe, não raramente de forma agressiva, o que tende a uma ruptura para formar outra bolha ideológica. Em um partido progressista, todas as expressões tendem a corresponder às crenças progressistas que prevalecem no grupo e se alguém questionar as ideias centrais, certamente será expelido; em uma confissão batista a tendência é de uma visão de mundo limitada à doutrina seguida pela igreja local e qualquer pensamento não alinhado poderá ganhar o rótulo de “heresia”. Em um grupo de “conservadores”, os autores e as ideias a serem priorizadas estarão alinhadas com as crenças tidas como “conservadoras” e se alguém questioná-las, a tendência é de ser brutalmente acatado pela tropa de choque guardião dos valores tradicionais. Entre economistas desenvolvimentistas, os debates, os artigos, e tudo o que for expressar conhecimento, estará limitado às crenças desenvolvimentistas, sendo o mesmo entre liberais e austríacos. O pressuposto no que se acredita assume, na prática, o papel de “verdade intocável” que faz do estudo e da construção do conhecimento, atividades seriamente prejudicadas pela censura do estado de dominância das crenças que se impõe ao grupo ideológico em questão.

O “espírito de bolha” está acima do amor pelo saber; estabelece limites e assim veda a interação que pode enriquecê-lo, colocá-lo à prova ou repensá-lo, por isso a pregação de um sacerdote católico em um culto de igreja batista é distopia, assim como um economista austríaco ser convidado para palestrar em um evento de um partido progressista ou de “esquerda” seria absurdo, bem como um economista desenvolvimentista dando aulas no Instituto Mises seria apocalíptico. A censura automática de viés ideológico alcança até mesmo a ciência; antes, durante e depois de ser confirmada a relatividade, Einstein e sua teoria não foram apenas tecnicamente contestados, mas ofendidos, e nem mesmo com as provas alguns apegados à física clássica se deram por vencidos.

Se algo passar da filtragem do “espírito de bolha”, será de forma muito sutil, e sendo submetido a uma constante vigilância, se “der na vista”, será censurado. Trabalhei como seminarista em uma igreja batista (2004-2005), experiência que serviu de “contraprova”. Naquele tempo, graças a Deus, não me envolvi em polêmica enquanto me sentia mal em não poder me expressar como gostaria. Nas mensagens evitava polêmicas com temas doutrinários em uma sutileza que me consumia horas para medir as palavras na construção de esboço, mas algumas pessoas olhavam para mim com um ar de curiosidade porque eu não tinha os trejeitos de crente, abordava discretamente temas filosóficos e sociais, dispensava jargões e apelos, coisas que me distanciavam do modelo ideal para ser “bem sucedido” em uma carreira pastoral. O lado bom: desenvolvi habilidades para não ofender a fé alheia, no caso, a de diáconos e membros apologetas que fiscalizavam o que era dito no púlpito.

Percebi que o dilema não tinha nada a ver com a minha fé em Cristo e sim com o poder temporal exercido por lideranças religiosas que me cercavam. Nesse processo aprendi a identificar momentos em que não podia mais avançar na reflexão. Orava para saber onde e como parar. Por outro lado, esse constante auto policiamento acabou sendo tóxico, pessoalmente se tornou muito desgastante; foi quando descobri que o púlpito pode ser uma prisão. Um cinismo talvez aliviasse o sofrimento, mas resisti a essa tentação, o que fez o estresse mental aumentar ainda mais. No final ficou claríssimo quão prejudicial à minha vida espiritual seria fazer o papel de personagem, o tipo “pastor consagrado defensor da fé”, e a decisão de encerrar o ciclo foi de extrema consciência em favor de minha saúde mental.

Neste contexto, com a devida “experiência contraprova”, não havia mais dúvida de que seria mesmo um desastre se eu mudasse de ideia em favor de seguir a carreira ministerial, e dessa forma declinei uma indicação para um concílio examinatório em 2005, algo que frustrou bastante o pastor que o articulou, mas tomei a decisão para o bem de todos.

18/07/2025 21h46

Imagem: confindustriaemilia.it

“Um altro mito che siamo costretti a sfatare è quello della simplicità.”

Obra: America. 6. Questioni di soldi. Solferino, 2022, Milano. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Eis o momento da experiência de leitura em que parei para pensar um pouco mais. No trecho (p. 278), Rampini começa a desconstruir uma imagem que tenho sobre os Estados Unidos: “o país onde há pouca burocracia e tudo é mais fácil”, um mito, aponta.

Rampini também não deixa de lembrar da burocracia italiana (e neste ponto, penso, após minhas andanças por lá, percebi que se trata de uma versão da burocracia brasileira na Europa). Este quesito lembra uma pergunta que, vez ou outra, me fazem: se eu pretendo morar na Itália. Respondo um não seco, mas no pensamento digo que não pretendo ter outro Brasil em minha vida. Amo a cultura italiana e o seu país-berço é maravilhoso para visitar, mas para viver… A Suíça é tão próxima, dá para ir de trem… Então, a “imbatível” burocracia italiana faz parecer a americana ser algo simples, da mesma forma que a burocracia à moda brasileira, com o seu famoso manicômio tributário.

No lado das coisas positivas, elenca o notável correspondente italiano, a inexistência do tabelião, pela forma que o termo é definido na Itália (e penso também na Disneylândia burocrática tupiniquim). Custos com cartório na Itália são elevados, assim como no Brasil. Já na terra do coveiro do bolsonarismo (mais conhecido por Trump), tornam-se diminutos com um encarregado de um banco ou da Fedex podendo reconhecer assinatura, sendo assim o notário uma figura banal (p. 279). O problema burocrático na aldeia do Tio Sam ocorre ao longo do tempo, por exemplo, a partir de um negócio imobiliário, por meio de regulamentações, certificações e normas diversas que provocam pilhas de documentos a serem arquivados e revisados, cuja complexidade passa a tornar recomendável a contratação de um advogado expert, sobretudo quando se vai repassá-lo, para não virar presa de quem, do outro lado da mesa, pode estar melhor assessorado (p. 279).

Até antes da crise de 2008-2009, a do “subprime”, era fácil e rápido obter um empréstimo bancário nos Estados Unidos, conta. Porém, a bolha que estourou e expôs as fragilidades do sistema de empréstimos, mudou tudo; trouxe uma “proliferação de módulos burocráticos, cartas e formulários dos mais inúteis”, afirma (p. 282). Até parece que os ianques se inspiraram em um certo país abaixo da linha do Equador… Outra questão que lembra o encantamento burocrático da Pindorama está no regulamento para a manutenção predial em Manhattan: “É tão longo quanto o Antigo Testamento”, afirma (p. 284), e aqui vou considerar como uma hipérbole. Há uma série de exigências legais (licenças e certificados de seguro) para colocar um trabalhador para realizar uma obra em casa; “a burocracia de Nova Iorque tem uma fama lendária e sinistra”, resume (p. 285, aqui penso, o curioso é que “sinistra” em italiano também pode significar “esquerda”, o que soou irônico em minha leitura).

Por último destaco o mito do “paraíso fiscal”, uma meia-verdade, onde em estados como o do Texas e da Flórida, os impostos são baixos, mas as alíquotas são elevadas em Nova Iorque e na Califórnia em uma “pressão fiscal quase europeia” (p. 286); cita o IRPF de 40% com variações de 15% de IR local nos dois estados citados na lista dos mais glutões na taxação (impressionante!). Na América inteira a taxa de propriedade – o nosso querido IPTU no Brasil – aponta Rampini como ex-morador por décadas, “é muito mais alta em comparação com o que pagam os italianos” (p. 286). Em suma, a “simplicidade” da burocracia americana está para uma relatividade do tamanho do ego que nutre a crença nativa de ser a “polícia do mundo”.

17/07/2025 22h16

Imagem: PETRLUDWIG Bio

“Quando a paralisia decisória aumenta, aumenta também a procrastinação.”

Obra: O Fim da Procrastinação. Introdução. A atual era da paralisia decisória. Sextante, 2020, Rio de Janeiro. Tradução de Ivo Korytowski. De Petr Ludwig (Tchéquia/Pardubice, 1986).

Paralisia decisória, penso, certamente é uma epidemia entre profissionais que lidam com metas e prazos… Um problema comum em meu cotidiano.

Um mundo corrido, acelerado, intenso ou “estonteante” como define Petr Ludwig, em termos de exigências para tomadas de decisões, oportunidades e opções. Aparentemente é um mundo de benefícios pelo vasto conhecimento acessível a poucos cliques. Vive-se nesse mundo com um expectativa de vida cada vez maior. Também é um mundo menos violento, tudo em comparação com qualquer outra era (p. 21). Pode-se pensar que estamos em um cenário que aparentemente indica que nossa espécie hoje vive melhor, mas “por que não estamos significativamente mais felizes do que no passado?” (p. 22), pergunta Petr Ludwig. Aqui penso, como saber se os antigos eram mais ou menos felizes do que somos hoje? Não é possível saber, penso, mas há uma sensação desagradável pelo bombardeio de estímulos, dados, informações e opções que o mundo tecnológico nos oferece.

Com um leque cada vez mais amplo para escolher, vivemos diante do que Petr Ludwig chama de “tesoura do potencial”, que nos é apresentada em paralelo com a liberdade individual para compor uma crença de que a felicidade advém do exercício nessa liberdade de definição (p. 21), contudo, quanto mais opções se tem diante de determinado problema, a considerar sua complexidade, mediante comparações que são exigidas, mas difícil será para se tomar uma decisão, o que tende a forçar o adiamento decisório, evento que é seguido pela ausência de ação, concluindo um processo que leva à procrastinação (p. 22). Eis o problema da paralisia decisória, mencionada no trecho (p. 23) desta Leitura. Em suma, ser exposto a opções em excesso conduz a este tipo de paralisia que é fonte da procrastinação (p. 23), o que me fez lembrar do que afirma Taleb em A lógica do cisne negro:

“Quanto mais informação você der a uma pessoa, mais hipóteses ele formulará ao longo do processo e terá um desempenho pior” [406].

Até mesmo quando se decide, pode ser questionada a decisão tomada no sentido de indagar como seria caso a escolha fosse diferente, onde eventuais defeitos no que fora escolhido podem emergir, o que sinaliza um processo de dilemas que, de certa forma, continuam, mesmo após uma decisão.

O dilema de não conseguir obter uma definição sobre o que fazer diante de inúmeras tarefas pendentes, quando se tem que escolher, é ilustrado no que escuto com certa frequência durante atendimentos no Zoom: “tenho tantas coisas para fazer que nem sei por onde começar”. Outra situação comum ocorre quando um cliente está diante de um problema que começou a resolver dando elevado nível de atenção, sendo considerado muito importante, mas que, aos poucos, vai se perdendo entre outras tarefas que decide realizar em paralelo. É o caso de quem não consegue se desconectar do telefone e/ou do WhatsApp por um tempo necessário para manter o nível de concentração no início da tarefa. Na medida em que se envolve com ligações e/ou mensagens durante a realização da tarefa, em meio a assuntos normalmente diversos, começa a reduzir o ritmo ao dividir o tempo com demandas aleatórias que surgiram em paralelo. As demandas são assumidas como opções e diante do leque, o cliente cai na paralisia decisória quanto ao que deve ser prioritário naquele momento e assim não decide o que cortar no momento e vai tentar resolver “tudo” simultaneamente; o resultado é que a tarefa que estava planejada, acaba tendo sua conclusão adiada e assim se chega a mais uma vitória da procrastinação.

A paralisia pode alimentar um ciclo de procrastinação quando se entra em “loop” na não decisão sobre o que é prioridade em um determinado momento em que é imprescindível ter uma definição. São dois problemas que correm nesse vício, entendo. O primeiro quando não se tem uma identificação clara, objetiva, adequada, acerca do que precisa ser feito mediante uma análise técnica de prioridade, e o segundo é por conta da falta de ordenamento de problemas e tarefas em sequência. Então ocorre uma convergência para tentar realizar “tudo” no mesmo instante, e desta decisão é gerado um congestionado. Isso ocorre, penso, pela ideia ilusória de que os problemas são meras opções equivalentes, exemplo: um balanço que precisa ser encerrado com um prazo breve passa a ter o mesmo tratamento de um demanda de imposto que vai vencer dias depois ao limite de publicação da peça contábil. O usuário demonstra certa confusão sem discernir os níveis de relevância e urgência distintos. Tratá-los como se fossem opções equiparadas estimula a paralisia decisória sobre o que importa e o que não importa para o momento, o que provoca mais um desgaste desnecessário que pode ser ilustrado em outra frase que também costumo escutar, normalmente no final do dia: “hoje trabalhei tanto, corri demais, mas não vejo resultado”.

406. 20/03/2023 22h30

16/07/2025 21h26

Imagem: IPS

“[…] a mudança no fim da década de 1970 não foi o resultado de iluminações teóricas ou lutas ideológicas; para eles, tratava-se de um imperativo econômico.[…]”

Obra: Como a China escapou da terapia de choque. 4. O ponto de partida. A urgência da reforma e o papel dos preços. Boitempo, 2023., São Paulo. Tradução de Diogo Fagundes. De Isabella M. Weber (Deutschland/Nürnberg, 1987).

Obra com relevância para várias abordagens.

No trecho (p. 215) desta Leitura, “eles” são economistas e autoridade chinesas e internacionais, envolvidos na reforma econômica chinesa nos anos 1980, que a professora de economia da University of Massachusetts Amhers conversou, entre os quais estava Weng Yongxi, “um dos quatro cavalheiros da reforma” (p. 217). que associou a mudança no final dos anos 1970 como consequência de “um grande fracasso”; a China, ao longo de três décadas de dados continuava com sérios problemas de pobreza, onde 200 milhões dos 800 milhões de camponeses careciam de vestuário adequado e enfrentavam problemas de abastecimento de alimentos, com muitos fugindo para a colônia de Hong Kong (aqui, penso, onde o capitalismo pode ser definido no Brasil como “selvagem”).

É curioso observar como na China o controle administrativo dos preços, que inclusive bem lembra a autora, usado na industrializada economia de guerra dos Estados Unidos, foi deixado de lado pelos revolucionários em favor de um sistema de controle indireto através de agências estatais que realizavam intervenções determinadas contra ataques especulativos (p. 178). Então se verificou um imperativo econômico marcado por mudanças em comandos políticos e pela aceleração da abertura da economia ao mundo ocidental em 1977 (p. 218), logo após a morte de Mao Tsé-Tung (1893-1976), em um “adeus ao internacionalismo socialista e ao terceiro-mundismo” (p. 218) sob a ideia de “liberação das forças produtivas” que misturava o impulso de industrialização ao estilo soviético com a abertura ao capitalismo (p. 219), o que representou uma ruptura crítica à Revolução Cultural promovida por Hua Guofeng (1921-2008), considerado “um escudeiro relativamente medíocre de Mao” (p. 219), após os primeiros esforços de Deng Xiaoping (1904-1987) em 1975, ainda na era Mao, colocado no comando da modernização econômica (p. 217). Deng retornaria, desta vez para assumir o Comitê Central e o Politurbo, após o desgaste de Hua com o “Salto Adiante rumo ao ocidente” (p. 220).

A ideia de Deng proposta ao Partido Comunista consistia em abrir mão da abordagem doutrinária para aprender “pela prática , pelos livros e pela experiência, tanto positiva, quanto negativa, de outros, mas também da nossa própria” (p. 222). Entre os pontos revisados, o igualitarismo deu lugar a “cada um segundo seu trabalho” a exigir “pagamento de acordo com a quantidade e qualidade do trabalho realizado” (p. 222), algo bem mais próximo do capitalismo, em comparação com ideias marxistas que são defendidas atualmente.

Uma economia que recorre aos dados produzidos no mercado e com forte presença de empresas estatais e regulação voltadas para promover o desenvolvimento. Um modelo híbrido, penso. Nem o livre mercado, nem o socialismo marxista ou à moda soviética. A China redefiniu seu caminho de uma visão revolucionária implementada após a guerra civil para outro que estou longe de razoavelmente compreendê-lo. Alguns o chamam de “socialismo de mercado”, termo oximoro se o conceito de “socialismo” for marxista. Outros arriscam um comunismo do século XXI que seria aprimorado. A única certeza que tenho é que preciso fazer uma longa jornada de leituras e reflexões para ter a chance de alcançar uma mínima noção do que realmente é o modelo chinês.

15/07/2025 21h41

Imagem: Corriere della Sera

“Ancora in epoca moderna la consacrazione dei reignanti poggiava sulla formula che il sovrano riceveva la corona ‘per grazia di Dio”.

Obra: Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo. 19. Como se fonda una dottrina. Rai Libri, 2023, Roma. De Corrado Augias (Italia/Roma, 1935).

Este trecho (p. 274) me fez lembrar de uma reflexão difícil que realizei sobre Romanos 13:1-7 lá pelos idos de 2007. Tudo começou com uma pergunta em meu foro íntimo sobre como conciliar a doutrina de São Paulo sobre a submissão devida às autoridades de governo com teologias de viés crítico-progressista ou revolucionário na política, o que envolvia exemplos que observava entre professores e pastores adeptos da “Igreja Integral”, alguns inclusive com viés marxista.

Desta primeira questão, um tanto rasa (hoje entendo), desdobrei em outra um pouco melhor: pensei em se tratar de um texto dificílimo quando se reflete acerca de governantes autoritários. Levado pela literalidade, argumentei, poderia justificar a submissão a um Hitler ou a um Stalin; seria uma base para suporte a regimes ditatoriais. Em seguida me veio a relevância do contexto histórico para entender melhor a questão. Então iniciei uma dialética onde encontrei uma síntese que apontava a situação de uma fé recém saída do judaísmo, advinda do Oriente, com suas particularidades acerca de uma divindade estranha à mentalidade romana pragmática e de panteão.

Um pouco mais entre teses e antíteses, notei que São Paulo versou sobre uma fé com um propósito missionário, expansionista, ou seja, bem diversa da religião-raiz pela qual ele tinha saído, desenvolvendo-se em um ambiente de império consolidado e com um sistema brutal de repressão ideológica contra quem ousasse fazer oposição. Não foi difícil entender que o envolvimento político de cristãos tornava inviável e até fatal sobreviver no propósito do “ide e pregai”. Qualquer polêmica de natureza política entre os seguidores da nova fé seria altamente prejudicial dentro das restrições já impostas pelo sistema romano. O que São Paulo orientou sobre este tema, entendo, pode ser visto como algo de inteligência estratégica (isso pensei sob o prisma de quem é indiferente à inspiração) ou um exemplo de pastoreio espiritual (para os que creem na inspiração) a considerar o seu propósito elementar.

De 2007 retomei à reflexão em uma recente leitura de cabeceira; entendi o quanto é injusto cobrar do texto uma suposta apologia à passividade para conformar quem obedece cegamente. O contexto histórico-político é uma chave indispensável. Depois pensei no momento atual de instituições democráticas que me cercam; de certa forma funcionam, apesar das dificuldades que enfrentam. Razoavelmente ainda vivo sob uma relativa liberdade de expressão em uma sociedade com forte presença de variadas confissões cristãs sob visões políticas diversas ou sem envolvimento mais notório, e então pude enxergar que a literalidade aplicada como interpretação do texto como tinha meditado em 2007, é ainda mais imprópria, inconsistente, no mundo atual, mais pluralizado e progressista.

A doutrina de São Paulo serviu para monarcas se ostentarem sob aspirações absolutistas, penso, mas foram abrandados pela fórmula com o acréscimo “e pela vontade da nação”, como bem lembra (p. 275) o autor, e também me fez pensar no perigo da literalidade mediante a arrogância de alguns “messias” que vez ou outra aparecem na política atual e chegam ao poder com a pretensão de atuarem como “voz divina”, o que significa que a crítica não deve ser feita ao texto em si, mas à interpretação literal, totalmente fora do contexto, por alimentar uma passividade tóxica que apodrece o tecido social que alimenta a vida política.

O problema que Corrado Augias aponta sobre a interpretação de Santo Agostinho sobre esta doutrina paulina, no tocando à autoridade política legítima ao serviço de Deus, o que envolvia a perseguição aos “hereges”, penso, é outro desdobramento que ficará para uma leitura oportuna em outro momento, feita em paralelo, com referências diretas a textos agostinianos.

14/07/2025 20h36

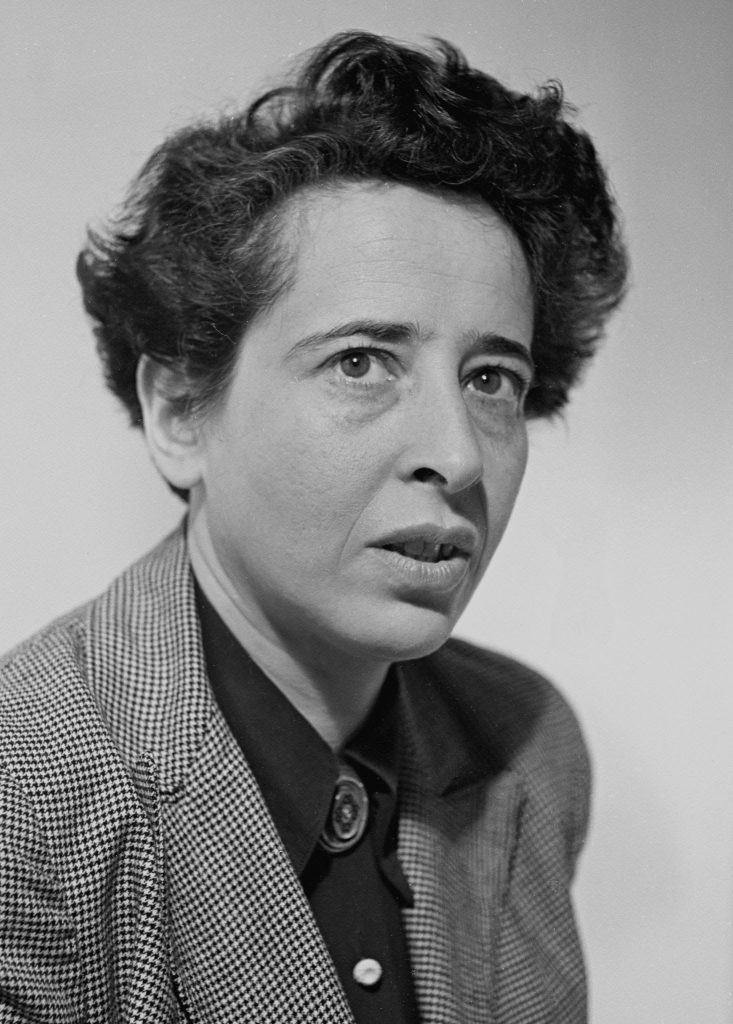

Imagem: filosofia.arcos

“More specific in totalitarian propaganda, however, than direct threats and crimes against individuals is the use of indirect, veiled, and menacing hintsagainst all who will not heed its teachings […]”

Obra: The Origins of Totalitarianism. CHAPTER ELEVEN. The Totalitarian Movement. I: Totalitarian Propaganda. Meridian Books, 1962, Cleveland. De Hannah Arendt (Deutschland/Niedersachsen/Hannover, 1906-1975).

Como o totalitarismo conquistou espaço político para chegar ao poder durante o século XX? Como foi possível o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na Rússia?

O stalinismo se revelou um caso bem à parte de uma pergunta que ocupou bastante meus pensamentos desde os anos 1990. Tive contato então com The History of the Russian Revolution [400], de Trotsky. Fora disso, na busca inicial por respostas, recorri somente a intérpretes e foi assim que entendi o bolchevismo de um lado “não totalitário”, sendo o stalinismo uma espécie de desvio que teria desvirtuado a “boa” revolução, para se aproximar do lado do fascismo e do nazismo.

Na década seguinte li O Caminho da Servidão [401] de Hayek, o que representou um recomeço por meio de uma visão que não tive a oportunidade de conhecer durante a graduação. Hayek me despertou para ver pontos em comum entre nazismo, fascismo e comunismo quanto ao totalitarismo. Do austríaco então fui provocado a ler Mussolini e Hitler em Dottrina del Fascismo [402] e Minha Luta [403], respectivamente; foram experiências que me deram uma visão menos superficial do que fora apregoado nos movimentos. Bem mais adiante, 1931: Debt, Crisis, and the Rise of Hitler [404] de Tobias Straumann e Il Primo Fascista [405], de Hans Woller, revelaram-se leituras bem proveitosas sobre como se deram os processos de conquista do poder.

Esta obra de Hannah Arendt se situa entre as que considero indispensáveis ao tema. A filósofa abre o capítulo a argumentar acerca do processo de conquista em torno da propaganda, disseminada de maneira que, “sob governo constitucional e liberdade de opinião, movimentos totalitários recorrem ao terror somente de forma limitada”; é algo “parcialmente verdadeiro” a propaganda e o terror como dois lados da mesma moeda, argumenta, pois em um ambiente com alguma democracia, totalitários “compartilham com outros partidos a necessidade de conquista de apoiadores”, de modo que “parecem plausíveis para um público que ainda não está rigorosamente isolado de todas as outras fontes de informação” (p. 361).

Entendo que nesta fase há uma sombra do terror pela polarização agressiva a tudo que não se submeta à sua visão de mundo, o que me faz pensar no que a autora aponta acerca da convivência da propaganda totalitária com a oposição, onde se evocam “insinuações indiretas, veladas e ameaçadoras contra todos os que não acatam seus ensinamentos”, como aponta o trecho (p. 365) desta Leitura. No comunismo, as pessoas que relutam ao movimento são apontadas como as que perderam “o trem da história”, e assim estão “irremediavelmente atrasadas em relação ao seu tempo”, e no nazismo, esse tipo de assédio foi trabalhado de forma ameaçadora sobre os que eram taxados como contrários “as leis eternas da natureza e da vida, com uma deterioração irreparável e misteriosa do seu sangue” (p. 365). Aqui penso o quanto em movimentos extremos, seja de esquerda ou de direita, é imposta uma carga de apelos sedutores pelo lado “certo” que dizem representar, enquanto propagam ódio a quem questiona suas ideias.

Somente após a consolidação do poder é que movimentos totalitários passam a substituir a propaganda pela doutrinação e “fazem uso da violência não tanto para assustar as pessoas (o que ocorre nos estágios iniciais, quando ainda há oposição), mas para concretizar de forma constante suas doutrinas ideológicas e suas mentiras práticas” que estabelecem por narrativas negacionistas acerca de problemas econômicos que afetam seus regimes, além de reescreverem o passado, como Stalin fizera em 1938 ao determinar uma nova versão oficial da história do Partido Comunista (p. 362).

Outro elemento que destaco na leitura está no papel de intérprete infalível do tempo, com ares de profeta que se atribui ao líder supremo a convergir com intenções ocultas, em um modo subliminar ou por meio de auto realização. Para ilustrar, encerro com uma fala de Hitler destacada pela autora, pronunciada no Reichstag alemão (janeiro/1939): “Quero hoje, mais uma vez, fazer uma profecia: caso os financiadores judeus… mais uma vez consigam lançar os povos em uma guerra mundial, o resultado será… a aniquilação da raça judaica na Europa” (p. 349). :

400. 09/03/2024 14h03

401. 22/02/2022 23h30

402. 31/03/2022 23h32

403. 21/05/2022 08h14

404. 22/01/2022 19h30

405. 01/02/2022 22h44

13/07/2025 18h12

Imagem: Grupo Editorial Record

“Não existe disponibilidade infinita para o outro. Empatia pede energia, pede espaço interno, pede entrega, e nem sempre os temos.”

Obra: Conversas corajosas: como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Capítulo 5. O que a outra pessoa quis dizer? Não existe disponibilidade infinita para o outro. Paz e Terra, 2024, São Paulo. De Elisama Santos (1985).

Ter disponibilidade para o outro que nos procura em um momento de dificuldade e saber ouvi-lo são virtudes que compõem a empatia, uma capacidade inata (p. 138) que encontra certos empecilhos na sua execução (p. 139) sendo o primeiro, penso, relacionado com a citação que Elisama Santos faz de Escutatória, de Rubem Alves: “A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito” (p. 135), em silêncio, com calma, sem a pretensão de dar conselhos, para ilustrar a importância desse saber ouvir.

A empatia também pode esbarrar na atitude de se inserir o próprio sofrimento enquanto se escuta o desabafo do outro, evidenciando uma disputa pelo que a autora chama de “prêmio de perdedor patético” (p. 140) ou quando se tenta demonstrar que a dor do outro não é tão grande ao fazer comparações. Usar uma frase de efeito para tentar despertar o outro em aflição para uma perspectiva de positividade que, neste caso, é tóxica por mudar o rumo da conversa rompendo com o elemento essencial da escuta (p. 141) ou abordando a filosofia de vida que se adota quando o outro carece de ser visto “além da nossa forma de enxergar o mundo” (p. 142).

A empatia e a compaixão “pedem de nós uma abertura para a vida, que poucos temos”, afirma (p. 137) a psicanalista. Uma conversa com quem saber escutar vai fazer da angústia parecer algo um pouco menor; supera a simpatia que é importante mas, neste caso, insuficiente, “superficial, rasa” (p. 137). Contudo, receber empatia não significa que as dores desaparecerão, e sim de que se encontrará apoio para lidar com elas (p. 136).

Elisama Santos desenvolve o tema sob uma linguagem leve, desprovida de jargões técnicos; é um texto acolhedor, principalmente para o leigo, permeado de exemplos bem precisos sobre os conceitos apresentados. No trecho (p. 158) desta Leitura, a autora aborda uma questão que considero essencial na disposição da empatia: não cair na ilusão de que sempre se estará apto para concedê-la, quando há momentos em que o estado interno de quem é procurado se encontra desorganizado a impedir que se abra mais espaço para o que está em desordem no outro (p. 158) ou quando se ignoram os próprios limites do sofrimento, mediante situações em que a dor é tão profunda que não será possível haver uma conexão com quem espera empatia; “somos limitados pelas nossas histórias, pelas nossas feridas, pelas nossas expectativas”, aponta, e sendo assim “a escuta e a empatia não podem nos custar pedaços importantes de quem somos”, conclui (p. 159).

O tema me fez pensar na empatia no âmbito profissional. Um dos motivos do atendimento por vídeo conferência que ofereço diariamente, consiste na intenção de escutar os clientes. Muitas vezes passo boa parte do tempo no agendamento tomando nota de problemas, dificuldades e receios em torno de situações que enfrentam como gestores de escritórios e empresas. Ao longo dos anos percebi que simplesmente ouvi-los funciona melhor do que dar conselho ou opinião, sobretudo na situação em que não fui requisitado para fazê-lo.