Allegro con brio, a abertura da Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven (Deutschland/Nordrhein-Westfalen/Bonn, 1770-1827). Quando tocadas “as três curtas e uma longa”, ultrapassam barreiras do esquecimento que dominam as imagens que não consigo recordar de um tempo remoto de minha vida. Uma leitura ao dia segue neste gracioso agosto a iniciar com a minha mais profunda memória de infância, interpretada pela orquestra Leipzig Gewandhaus, conduzida pelo maestro sueco Herbert Blomstedt (1927).

31/08/2025 13h23

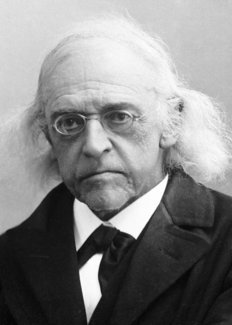

Imagem: Vatican News

e o aiatolá Al-Sistani (2021)

“O aiatolá Al-Sistani acolheu-me fraternalmente em sua casa, um gesto que no Oriente é mais eloquente que declarações e documentos […]”

Obra: Papa Francisco: Esperança. A Autobiografia. 20. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Fontanar, 2025, São Paulo. Tradução de Frederico Carotti, Iara Machado Pinheiro e Karina Jannini. De Papa Francesco, Franciscus (2013-2025), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936-2025), com Carlo Musso.

A reunião com o aiatolá tinha sido preparada pela Santa Sé “havia décadas, sem que nenhum dos meus antecessores conseguisse levá-la a cabo”, afirma Francesco (p. 278). A viagem ao Iraque aconteceu quando encontrou uma “brecha” (p. 273) durante a pandemia (março 2021), sob “perfis de risco de segurança elevadíssimos” (p. 273), com informações dos serviços secretos ingleses de que uma mulher-bomba estaria a caminho, além de um furgão (p. 277). Há 20 anos João Paulo II tinha sido impedido de fazê-la (p. 274) pelo ditador e ex-aliado dos Estados Unidos, Saddam Hussein (1937-2006).

Na visita Francesco testemunhou a devastação de Mossul, feita durante a ocupação do Estado Islâmico e sobre o que viu das ruínas (p. 276), lembrou-se de que o ódio “corre sozinho” em referência ao poema da escritora polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012). É o mesmo ódio que transformou em campo de tiro a igreja da imaculada Conceição em Qaraqosh, na planície de Nínive, forçando o deslocamento de 120 mil cristãos(p. 279). O papa Francesco foi então onde se situam as ruínas da casa de Abraão (penso, pela tradição) na planície de Ur. Lá se reuniu com cristãos de diversas igrejas, muçulmanos xiitas e sunitas, além de yazidis (p. 277).

E eis que Francesco chegou a Najaf, onde está o túmulo de Ali, primo do Profeta (o “P” demonstra a reverência com o credo, p. 277), para o histórico encontro; estava descalço e foi a portas fechadas. O aiatolá Al-Sistani até então nunca tinha recebido chefes de Estado e “jamais se levantava; no entanto, naquele dia, significativamente, levantou-se comigo várias vezes”, (p. 278). Al-Sistani lhe pareceu “um homem sábio, de fé, preocupado diante da violência, e empenhado em levantar a voz em defesa dos mais fracos e perseguidos” (p. 279). Francesco então guardou a frase “os seres humanos são ou irmãos por religião ou iguais por criação”, de Al-Sistani, como “um presente precioso” (p. 279).

A visita do papa Francesco ao Iraque, à mon avis, foi emblemática. Talvez tenha sido o maior exemplo que dera no pontificado em relação ao que pautou a sua vida cristã: a incessante promoção do diálogo e da fraternidade inter-religiosa, contudo, naquele março de 2021, em relação ao encontro com o aiatolá, lembro-me de um senhor que se considera “católico tradicional e defensor da Missa de Sempre”, em alusão à Tridentina. Suas ressalvas a Francesco, para um desavisado, soam até como coisa de protestante irremediavelmente rixoso com a instituição mais antiga e importante da fé cristã no Ocidente. Contudo, ele me falou algo que anotei por ter me deixado pensativo ao lhe perguntar sobre a razão de tanta indignação em ver o papa na busca de uma relação fraternal com líderes de outros credos: “Não perco meu tempo com quem tem valores diferentes dos meus”.

Ele iria demonstrar seu aforismo na prática, pelo menos em duas ocasiões: a primeira logo depois da pandemia, ao recusar conduzir a filha única no casamento em uma igreja batista. Havia algum tempo ela tinha se convertido à fé “protestante”, a mesma do noivo. Isso por si só o deixou em um estado de irritação permanente. E a segunda foi no mesmo ano: bolsonarista ferrenho, rompeu com o irmão mais novo, o único do clã que declarou em 2022 voto ao candidato Lula. Sem eficácia têm sido até os dias atuais os esforços na família para uma reconciliação.

Em diferentes graus, o que chamo de “espírito de bolha” [453] é frequente. No entanto, além de imediato ter percebido 0% de chance de uma amizade com o contundente senhor, fiquei por um bom tempo reflexivo pela sua elevada radicalidade, sobre como teria se dado o processo em que aquele ser humano de quase seis décadas, enquanto certo de que é um “autêntico católico”, tornou-se tão fechado em torno de seus valores, intolerante, de extrema rigidez, incapaz de se abrir a um diálogo com quem pensa diferente, radicalmente indisposto à escuta do outro fora de seu círculo “seguro” de crenças, pautado em uma visão segregacionista de mundo onde não cabe o exemplo de Jesus no encontro com a mulher samaritana (João 4).

453. 19/07/2025 18h29

30/08/2025 13h18

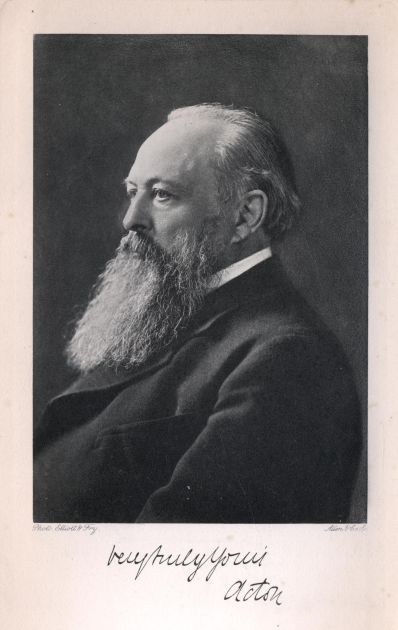

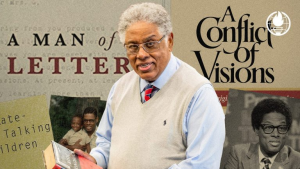

Imagem: Editora Unespe

“Daqui depreende-se que na Ética, como filosofia pura prática da legislação interior, só são para nós compreensíveis as relações morais do homem com o homem; mas que tipo de relação existe entre Deus e o homem é algo que ultrapassa por completo os limites da Ética e que é para nós, pura e simplesmente, incompreensível; […]”

Obra: A Metafísica dos Costumes. Anotação final [491]. Fundação Calouste Gulbenkian, 2017, Lisboa. Tradução de José Lamego. De Immanuel Kant (Prússia/Königsberg, 1724-1804).

Quando me envidei (2001-2007) nas obras de Kant e li pela primeira vez a conclusão que revisitei recentemente nesta edição portuguesa (p. 457) sobre o que define como “incompreensível” a relação entre o ser humano e o divino pelo que considera nos “limites da Ética”, e pensei acerca dessa demarcação filosófica que sinaliza que não se pode ir além dos limites dos deveres do homem para consigo e seus semelhantes, olhei ao meu redor, estava na biblioteca do seminário e repensei o que conceituava “além dos limites da nossa experiência” (em termos empíricos sensoriais) e “se encontra entre as nossas ideias quanto à sua possibilidade, por exemplo, a ideia de Deus” (p. 382). Percebi então que encerrava (2007) um ciclo de minha vida na saída do seminário e que a filosofia de Kant teve uma enorme influência.

Na longa jornada que ficou para trás, refleti sobre colegas que deixaram o teísmo e me perguntava se um dia entraria para o rol. Pensei no refinado judeu-ateu nos anos 1990 e no professor de 2001, também de descendência judaica e ateu, que me classificou como um sujeito “muito complexo”, dado ao espírito crítico e ao ceticismo, porém paradoxalmente “impossibilitado de perder a fé” (havia um pouco de provocação irônica) [450]. Pensei em um professor de história do pensamento econômico que tinha passado nos anos 1980 pelo mesmo seminário que estudei e se tornou um ateu marxista [451]. Recordei quando fitou em meus olhos e disse: “não existe sobrenatural, existe o natural que não podemos explicar”. Pensei em alguns seminaristas entre 2003 e 2007 que não resistiram a alguma crise eclodida na descoberta de algum mito que aprendera na Escola Bíblica Dominical e que certamente hoje segue sendo amplamente ensinado nos púlpitos. Pensei também em um destacado professor do seminário do Sul que foi do dispensacionalismo ao ateísmo.

Havia um ponto em comum que identifiquei na maioria dos casos: de alguma forma eram indivíduos que realizaram grandes esforços, em termos intelectuais, na melindrosa relação entre razão e fé, porém esbarraram em certos limites do recurso racional na tentativa de explicar alguma questão de ontologia ou de fé e, nessa frustrante experiência, encerraram-se no ateísmo.

No início da jornada (2001) eu tremia nos pensamentos para abordar a metafísica do bem e do mal. No final (2007), enxergava a “fé” [452] sendo um vetor “completamente fora dos limites de uma moral puramente filosófica” (p. 451); muita coisa foi repensada quando passei a ver sentido no que Kant trata sobre o problema da limitação da racionalidade para lidar com questões ontológicas e entendi que tal fronteira significa apenas que não é possível lidar racionalmente, de forma depurada, com determinados termos, tais como “bem”, “mal”, “certo”, “errado”, “belo”, “feio”, em nível absoluto; apenas é possível de forma relativa mediante os limites da experiência ou do que depois passei a entender como “assimilação pela cultura”, sendo a fé um meio operacionalizado que versa sobre o absoluto e o relativo. A fé enquanto termo do que se manifesta na cultura, torna-se objeto possível de ser estudado, mas seu sentido mais profundo, no absoluto, não pode ser objeto do homem; simplesmente acontece além dos limites da razão. Reconheci então que a razão (humana) usada para “provar” a existência de Deus, por exemplo, é uma questão vazia de sentido por indicar incompatibilidade, da mesma forma que seria ao se tentar conter um problema lógico do infinito no finito, e então percebi nitidamente uma relatividade quanto ao meu jeito de pensar que impossibilita seguir o caminho do ateísmo, pois seria muita pretensão encerrar tudo pela racionalidade, senão vejamos:

A um senhor ateu que de vez em quando conversa comigo no Zoom, indaguei sobre como pode ser explicada determinada ação quando a razão aponta “não faça”, por exemplo, em algo afetivo ou poético, mas se encontra sentido em realizá-la. Não atenderia a um sentido diverso ou a uma ética além dos limites do recurso racional?, ou seja, uma ética além da razão, por uma “fé” diversa de uma confissão religiosa não seria um problema a envolver também o cotidiano de quem não crê em Deus, atualizando assim a filosofia de Kant?

450 21/08/2025 22h37

451. 12/09/2024 23h08

452. Assim interpretei o que Kant chama de “religião”, e considerei seus limites na história, inclusive na revelação, p. 452.

29/08/2025 22h47

Imagem: hoover.archives.gov

“It was at this point that the first doubt pierced my Communist faith.”

Obra: Give Me Liberty. The Caxton Printers, 1954, Caldwell. De Rose Wilder Lane (EUA/De Smet, 1886-1968).

A então jovem escritora americana afirma que fora comunista em 1919 (p. 3). Tinha 23 anos (p. 3), no entanto, abandonou a “fé” e se tornou uma das mais importantes pensadoras do movimento libertário americano, o mesmo onde emergiu outra grande escritora: Ayn Rand (1905-1982).

A primeira ligação com a historia do texto veio pelo fato de que, entre 20 e 24 anos de idade, experimentei um processo similar de descrença. Quando li “fé”, também recordei quando (2018) fui contestado por um professor e militante de um partido de esquerda, normalmente considerado “linha auxiliar” de certo grande aparato no Brasil. O doutorando me interrompeu para contrapor sobre a expressão que utilizei (“fé socialista”) “não se aplicável em um debate político honesto”, então aproveitei para argumentar que “ideias” na política sem comprovação científica mediante fatos, são expressões de fé que muitas vezes se assemelham bastante às que correm por confissões religiosas, com a diferença de que as de cunho laico, irreligioso, partidário, ideológico, mesmo sem o lastro da ciência confirmando que suas proposições funcionam, conseguem espaço em diversos leques da sociedade por fazerem referência ao pertencimento do “debate científico”, sobretudo quando propagadas por elites intelectuais na figura de sociólogos, economistas, historiadores, etc., enquanto às crenças religiosas restou o famigerado rótulo de abstrações extremistas, dogmáticas, baseadas no apelo ao sobrenatural, desprovidas de qualquer sentido para serem consideradas com mínima seriedade no dito “debate político científico” na sociedade.

Lane conta que começou a questionar o comunismo quando se permitiu a uma dúvida simples sobre o meio em que o coletivismo seria operacionalizado, conforme ensinado por seus “irmãos” de fé, sendo a riqueza acumulada tomada dos capitalistas, para o desfrute dos trabalhadores sob a promessa de que assim “não haverá mais desigualdade econômica” e sim “uma prosperidade geral como o mundo jamais conheceu”. O instrumento operacional é o Estado concentrando a posse e a administração de todos os meios produtivos (aqui, penso, é a transição socialista na interpretação de Lênin). A escritora então perguntou a si mesma: “E o que é o Estado? O Estado será a massa de trabalhadores. Foi nesse ponto que a primeira dúvida perfurou minha fé comunista”, aponta (p. 6). Então começou a perceber que a concentração de poder econômico nas mãos do aparato estatal se mostra contraproducente em relação à intenção original da pauta de justiça comunista, por resultar em vidas e meios de subsistência “nas mãos de ditadores” (p. 10), quando conclui: “O governo representativo não pode expressar a vontade da massa do povo, porque não há massa do povo” (p. 10).

Na política é comum a insistência na defesa de ideias que não correspondem aos fatos, cujo foco está nas supostas intenções e não nos resultados das políticas. Um exemplo está desejada justiça social pela igualdade que permeia o discurso corporativo, mas fato corriqueiro é que a liberdade (um dos elementos primordiais para preservação da justiça) é neutralizada na intensificação de um regime autoritário. Conversando com socialistas e comunistas notei que alguns parecem não enxergar esse problema, talvez uma parte não queira reconhecê-lo, e ao longo do tempo fui entendendo que parte dessa questão se explica pela forma como as ideias são trabalhadas: por uma agenda de defesa da fé, análoga ao que ocorre no âmbito religioso, cujo maior compromisso (muitas vezes o único) é negar contradições que suas proposições causam no mundo real.

Quando Lane começou a considerar a incompatibilidade da diversidade de ideias e intenções nos agentes humanos, mediante um aparato que impõe planejamento central na forma de um estado (um fator típico de socialismo), possivelmente, a considerar o que discorre no texto, promovera em paralelo uma abertura para colocar em discussão suas crenças em um processo difícil, desgastante que chegou em uma afirmação contundente, um tanto hiperbólica diria, de maior destaque à mon avis:

“A esperança comunista de igualdade econômica na União Soviética repousa agora na morte de todos os homens e mulheres que são indivíduos” (p. 14).

28/08/2025 21h54

Imagem: Sábado

“Para um conservador, o fascismo e o comunismo começam por se apresentar como tiranias gêmeas ao partilharem a mesma concepção violenta e primária do exercício político. […]”

Obra: As ideias conservadoras (novamente) explicadas a revolucionários e reacionários. 8. Conservadores ou monomaníacos: uma conclusão. Edições 70, 2024, São Paulo. De José João de Freitas Barbosa Pereira Coutinho (Portugal/Porto, 1976).

Um cisne negro “esgotado e muito procurado” (p. 7), tornou [446], e o “novamente” após 10 anos em uma reedição, penso, muito bem a calhar dadas as “ruínas da última década” (p. 13).

A consciência dos pontos em comum entre fascismo e comunismo começou a despertar em mim a partir da leitura de O Caminho da Servidão, de Hayek [447], quando me perguntei “como não consegui enxergar antes a imensa similaridade, pelo menos do autoritarismo, em ambos?”. Ao passar pelo trecho (p. 90) desta Leitura, novamente fiz a pergunta. Então pensei, talvez porque entendia à época (corretamente) que o papel do Estado no fascismo é perene e no comunismo, ao considerar a interpretação de Lênin sobre o comunismo de Marx, é de um estágio superado pelo socialismo, leitura que assimilei desde o início dos anos 1990 em O Estado e a Revolução [448], o que os deixava bem distantes neste ponto. No entanto, logo reconheci que até 2006 (bitolado pela vida universitária) estava limitado a uma bolha de leituras enviesadas sobre fascismo e comunismo que atrapalhavam um processo de reflexão mais depurado para compreendê-los de uma maneira mais próxima de como realmente são.

Recordei o quanto fora proveitoso durante a pandemia mergulhar em textos originais de Mussolini, tendo maior relevância a leitura de Dottrina del Fascismo [449], e o quanto essa experiência me ajudou a identificar como Mussolini e Giovanni Gentille fizeram uma colcha de retalhos de suas novas crenças em favor do nacionalismo, da terceira via e do “uomo nuovo” para estabelecer uma sociedade revolucionária, corporativa, gravitando em torno do Estado, na coletividade crente que sua razão de ser está na submissão ao aparato e com muitos elementos utópicos que o primeiro tinha assimilado nos tempos de líder do Partito Socialista Italiano (PSI). Pensei também que o fascismo original morreu com Mussolini, mas isso não significa que seu espírito não vagou da Itália a percorrer o mundo procurando espaço propício para se adaptar às mudanças no passar do tempo, e o quanto esses espaços podem ser representados por ideias distorcidas sobre conservadorismo, o que impulsiona o problema dissonante que tive, acredito até 2007/2008, sendo o mais grave tocante ao tema: um resquício da caricatura apontada por João Pereira Coutinho da identificação entre “fascista” e “conservador” (p. 90).]

Fascismo e comunismo, aos olhos de um conservador, são revolucionários e utópicos; ambos ofertam paraísos por meio de uma “impiedosa destruição do presente”, como bem lembra o professor (p. 90). O conservadorismo, enquanto ideologia, é reativo e antiutópico (pp. 90-91), reformista e prudente, avesso a ideais utópicos, respeitoso sobre de onde veio, sereno sobre a imperfeição intelectual humana, sem degradar o “edifício” construído por “tradições úteis e benignas que sobreviveram aos diferentes ‘testes’ do tempo” (p. 91).

Apenas por um grave déficit cognitivo ou por segundas intenções (ideológicas) bem questionáveis, alguém pode argumentar que “fascismo” (na verdade, uma variante do original) estará sempre ao lado do conservadorismo.

446. 23/07/2023 13h40

447. 22/02/2022 23h30

448. 15/03/2022 23h00

449. 26/07/2023 22h58

27/08/2025 21h20

Imagem: Phateon

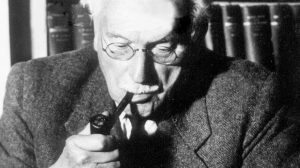

“Freud provou ser um pai excepcionalmente conservador no controle da vida social de seus filhos […]”

Obra: Deus em Questão: C. S. Lewis e Freud debatem amor, sexo e o sentido da vida. Sexo: A busca de prazer seria o nosso único propósito? Ultimato, 2005, Viçosa. Tradução de Gabriele Greggersen. De Armand M. Nicholi Jr. (1927-2017).

Trecho (p. 178) em que parei para pensar um pouco, mediante a sequência de dados sobre o conservadorismo de valores em Freud quanto à vida privada, em que o autor discorre no capítulo. Em seguida dei uma boa risada por recordação do segundo “fatídico” encontro da colega irmã calvinista com o colega judeu ateu da faculdade. Se não bastasse a recusa da providência divina em Jesus, ainda por cima era ateu, o que foi demais para a jovem que tinha um viés um tanto apologético missionário.

Ele muito inteligente, poliglota, amante da leitura e de uma paciência impressionante para escutar, atentamente se dedicou ao que falava a colega durante a aula de antropologia, sobre como um indivíduo, mesmo que pela cultura, ao “não acredita em Deus” pode ter alguma referência para defender valores e ser ético, o que para ela parecia inverossímil. O professor não quis polemizar, embora feita em sua direção, a pergunta foi uma provocação ao colega judeu ateu por conta do primeiro encontro que tiveram, quando o rapaz, dado o seu vasto domínio do hebraico, de leituras de obras sobre a história judaica e do que chamava de “lendas do povo judeu”, teceu comentários sobre a historicidade dos povos semitas, envolvendo o tipo hebreu, que deixaram a colega indignada por contrariar versões bíblicas. Foi por ele que comecei, em meados dos anos 1990, a considerar o problema da Bíblia conter diversas construções narrativas ideológicas, além da questão em torno da inexistência de Moisés, o que depois passou por conversas com outro judeu ateu, desta dez um professor, e terminou uma década depois no seminário teológico, sem traumas para a minha fé.

Nesta questão que se entrelaça com o trecho desta Leitura, muito tempo depois consegui reconhecer uma arrogância comum entre cristãos de viés fundamentalista: a de que possuem a chave restrita para o código moral que só pode ser experimentado pela fé que propagam. É um traço do exclusivismo. A colega não conseguiu enxergar (ou não queria?) que o ateu da turma era um exemplo de conduta moral que desmentia sua tese pois, para um desavisado, pelo comportamento, ele poderia ser facilmente confundido com um genuíno católico piedoso ou um legítimo evangélico tradicional. No entanto, era um ateu conservador, de linguagem livre de vulgaridade, cordial, prudente, muito bem educado, cujo pai, religioso, médico, parecia conviver bem entre o judaísmo de fé e o ateísmo do filho.

Então ele mencionou Freud sendo um exemplo de ateu com valores de moralidade, não pela irreligiosidade, mas, sobretudo no que cultivava na vida pessoal e na educação dos filhos. Segui nas recordações do colega judeu ateu dos anos 1990 quando li que Freud foi criado entre “famílias judaicas devotas, com rabinos entre seus familiares” (p. 174) e que embora ateu por empirismo (p. 22), tinha uma ética sexual digna de um religioso que mantem a virgindade intacta antes de se casar (p. 175).

Alertava sobre os problemas que a masturbação pode causar na saúde mental (p. 177). Fez o tipo pai (super?) protetor quando a filha Anna, a sua preferida, então aos 19 anos de idade, despertou o interesse de um jovem, Ernest Jones. Freud agradeceu pelo empenho do rapaz e o comunicou que fizera um acordo tácito com a filha para ela não casar naquela idade, talvez em mais 2 ou 3 anos; Anna ficou solteira pelo resto da vida (p. 179).

Freud teve bastante interesse pelo problema da “falta de valor dos seres humanos” (p. 213) e, neste ponto, sua visão era muito negativa. Essa relativa descrença na humanidade seria possível sem um apurado senso de moralidade? Contudo, destaco um ponto onde ele não escapou de uma grave intolerância que praticou na vida doméstica: não respeitou a religiosidade judaica da esposa, ao impedi-la de guardar o sábado (p. 176), o que me remete ao caso do ateu que se comporta como um religioso exclusivista, militante, não suportando nos outros outra visão sobre a vida que seja diferente da sua.

Quando entendeu que seis filhos bastavam na família, encerrou a vida sexual (tornou-se um homem casado sob abstinência) e chegou a afirmar que chega a ser “perversa” uma atividade sexual quando “desistiu do objetivo de reprodução para perseguir a obtenção de prazeres como objetivo independente disso” (p. 176), o que poderia ser facilmente confundido com o que costuma defender um tipo católico tradicionalíssimo [445].

445. Neste ponto também pensei em Teologia do Corpo, do papa João Paulo II, em referência ao recurso dos “períodos infecundos” em Humanae Vitae, 16. 19/09/2023 23h34.

26/08/2025 22h37

Imagem: BR

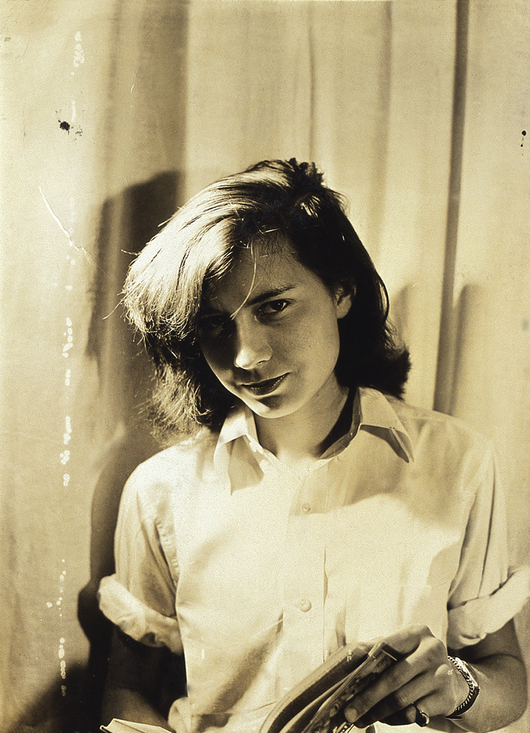

“Donde nos vem a crença, esta aparente certeza que conhecemos o bem e o mal?”

Obra : Civilização em transição. Obras completas de Carl Gustav Jung. XVI. O bem e o mal na psicologia analítica. [862]. Vozes, 2013, Petrópolis. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).

Jung aborda a relatividade de juízos. Por critério se pode definir o que é bom e mau. O que é considerado bom para um povo, pode ser mau para outro, sendo possível formar uma opinião sem saber, em última análise, se é válida, argumenta (p. 198).

Faz então analogia (inevitável) com o problema na estética; “uma obra de arte moderna pode representar para alguém um enorme valor, dispondo-se a pagar vultosa soma por ela.; outra pessoa pode nem se interessar” (p. 198).

Pensei em Alberto Caeiro quando em O Guardador de Rebanhos [443]:

Uma flor acaso tem beleza?

Tem beleza acaso um fruto?

Não: têm cor e forma

E existência apenas.

A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe

Que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão.

E do consolo que Umberto Eco encontrou sobre suas incertezas acerca do belo, pela definição de arte feita por Dino Formaggio:

“Belo é tudo aquilo que os homens chamaram belo” [444].

E parafraseio substituindo “belo” no final por “bem”, “mal”, “bom”, ruim”.

Subsiste apenas o relativismo? O certo e o errado, o bem e o mal são termos cujas definições objetivas se dão através da cultura, fenômeno onde o ser humano recebe conhecimento, educação, assimila costumes, tradições, senso de moralidade… Relativizá-los de forma geral é o que de fato inexiste no mundo real, pelo menos aos que não estão acometidos por algum transtorno psicológico extremo ou doença mental, enquanto é razoável entender que valores são essenciais ao funcionamento do ser humano e da sociedade. Então, quem afirma que “bem e mal não existem”, salvo no caso psicopatológico mencionado ou por omissão do “detalhe” do próximo parágrafo, carece de explicar, sobretudo a si mesmo, como consegue sobreviver em um mundo sem dispor de uma mínima referência de valores.

Mas existem ontologicamente bem, mal, belo, feio, certo, errado, etc…? Penso que não há como atestar mediante categorias dispostas nos limites da razão humana. Existem em si mesmos por abstração mediante o âmbito da fé de cunho religioso. Um crente diz tal coisa é “do bem”, aquilo é “bom”, isso é “belo”,… é “feio”, é “de Deus” ou do “dito cujo” não em termos da cultura onde se situa, mas de uma crença em uma ordem absoluta, independente, soberana… Aqui penso no complexo problema do mal metafísico quando perguntei a um professor de teologia sistemática (2007) sobre o mal considerado “ontológico”, então, sendo assim, qual seria a sua implicação para a natureza divina, sendo o “Sumo Bem” no sentido de se pensar em como se deu essa coexistência? Fiquei sem resposta, a não ser com os velhos e enganosos chavões teológicos que, penso, apenas atestam o quanto a razão humana, quando recorrida ao ontológico, é insuficiente. Daí resultam os embates teológicos que resultam tão-somente em um vazio intelectual.

Talvez por conta dessa limitação humana Jung chame de “presunção” definir o que é bom e mau para o paciente, em termos terapêuticos na psicologia, preferindo uma abordagem empírica (p. 200), dentro do contexto de cada um mediante “coisas práticas” (p. 202) e, dada sua indisposição até para abordar o problema pelo lado filosófico, destaco o que afirma sobre a realidade do bem e do mal consistirem em coisas, “situações que acontecem, que ultrapassam nosso pensamento, em que a gente está, por assim dizer, diante da vida e da morte” (p. 202). Vejo neste ponto uma humildade em Jung, o que muitas vezes falta no âmbito religioso quando se enverada para ditar regras a tudo e a todos sem a autocrítica devida acerca de saber se vive autenticamente determinado conceito que tanto apregoa.

443. 26/07/2025 12h22

444. Aos Ombros de Gigantes. Beleza. Lições em La Milanesiana 2001-2015. Gradiva, 2018, Lisboa, p. 37.

25/08/2025 22h06

Imagem: intrínsecos

“Essa era a verdadeira aniquilação de seu passado e de si mesmo, Tom Ripley, que era um fruto daquele passado, e seu renascimento como uma pessoa completamente nova. […]”

Obra: O talentoso Ripley. Série Ripley – Volume 1. 14. Intrínseca, 2025, Rio de Janeiro. Tradução de José Francisco Botelho. De Patricia Highsmith (EUA/Texas/Fort Worth, 1921-1995).

O premiado The Talented Mr. Ripley foi publicado pela primeira vez em 1955.

Resolvi conferir o livro após assistir a uma adaptação pela Netflix (lançada em 2024), em forma de minissérie (Ripley) com Andrew Scott interpretando o golpista Tom Ripley, que me atraiu por conta do filme homônimo ao livro (1999) de Anthony Minghella (1954-2008), com Matt Damon (1970) sendo Ripley, e Jude Law (1972) no papel de Richard “Dickie” Greenleaf, o filhinho-de-papai que resolveu fugir da própria família e se estabelecer na fictícia Mongibello (p. 9), Itália.

O romance passa por uma cidade inventada, algo que também me atrai na literatura. Mongibello está em alusão a Positano, e assim Patricia Highsmith a insere em um enredo que vai de Nova Iorque e passa por Nápoles, San Remo, Roma, Palermo, Veneza…. Preciso apreciar Plein soleil (1960), outra adaptação para o cinema, com o lendário Alain Delon (1959-2024) sendo Ripley, que no livro se revela como uma excepcional construção de personagem; complexo pela amoralidade e extremamente desafiador para quem vai interpretá-lo, diferentemente de “Dickie” Greenleaf que, à mon avis, é um tipo quase óbvio, riquinho meio excêntrico e em conflito com certas banalidades da abastança em que nasceu.

O filme de 1999 trabalha um espírito mais bon vivant em “Dickie”, o que torna a interpretação de Jude Law bem mais alegre, e também sob uma índole do tipo irresponsável, somando-se ao perfil do talentoso ator para dar-lhe vida, enquanto o “Dickie” do livro tem um tom mais sereno, meio existencial, às vezes levemente pretensioso em relação à carreira de pintor, porque lhe falta talento (p. 69) enquanto servia para mantê-lo ocupado, com um certo senso de moralidade, algo que contrasta com o perfil utilitarista, de oportunismo frio, que molda Ripley. Um exemplo vi quando “Dickie” refuta (p. 100) a ideia de Ripley em fazerem juntos um trabalho para Carlo, um tipo comum ligado a atividade mafiosa na região, e novamente neste ponto, a série se revela mais próxima do bestseller.

A Marge Sherwood do livro é também mais perene em seu discreto empreendedorismo de escritora; aparentemente Marge e “Dickie” convergem na busca de um sentido existencial; ambos têm ares de certa modéstia em seus projetos, mas não estão conectados com a mesma intensidade no relacionamento amoroso. Já a Marge Sherwood do filme (Gwyneth Paltrow, 1972) se revela mais envolvida, mais temperamental, talvez para combinar com o “Dickie” modificado, boêmio e mulherengo do filme.

O Tom Ripley da série também está mais próximo do livro. O interpretado por Matt Damon tem muitas licenças poéticas e omissões. Uma omissão que me chamou a atenção no filme de 1999 está no perfil de vigarista que Patricia Highsmit construiu para Ripley nos anos 1950: um sujeito que trabalha com contabilidade (p. 10) e aplica um tipo de golpe envolvendo suposta dívida fiscal (p. 19) ainda muito comum nos dias atuais. Essencialmente está naquele e-mail em nome da “Receita Federal” que vem com uma notificação de uma “dívida no imposto de renda” e instruções para “regularizá-la” com alguma guia de recolhimento que remeterá o dinheiro para o golpista.

Há muitos “Ripleys” por aí … Patricia Highsmit desenvolveu em seu Ripley uma combinação de problemas existenciais e amoralidade, cujo resultado é um tipo de sociopata que pode ser encontrado no mundo real, até com certa facilidade.

24/08/2025 13h34

Imagem: Fundação Dom Cabral

“[…] A cada ano, mais e mais brasileiros se lançam à procura da mosca azul da política. […]”

Obra: O país dos privilégios. Volume I. 8. Privilegiados no palanque: Os políticos. Companhia das Letras, 2024, São Paulo. De Bruno Carazza.

Torno à provocante obra de Carazza onde no capítulo do trecho (p. 236) desta Leitura, o professor e escritor faz referência (p. 235) ao livro A mosca azul: Reflexão sobre o poder, de Frei Beto, com uma abordagem onde menciona o poema A Mosca Azul, de Machado de Assis [441].

A experiência de leitura me fez pensar em uma situação que deixei de trabalhar com um cliente [442], e em breve ocorrerá com outro que também se tornou uma “pessoa politicamente exposta” (PPE).

Pude perceber novamente o encanto da “mosca azul” e, em uma brincadeira (com um fundo de verdade), ao mais recente afirmei que agora ele tinha entrado para o time “dos que têm amigos poderosos”. Entre risos, logo após as demandas para o novo “grande cliente”, o humor virou quando comuniquei meu aviso prévio de 90 dias.

O cliente ponderou que não é político e não será candidato, no entanto, meu conceito diz respeito à dependência de um negócio em relação à política, e não necessariamente ao envolvimento direto do empreendedor (como candidato ou ocupante de cargo eletivo). Ficou claro que sua atividade contábil passará a viver em função de um político, e uma coisa é um empresário ser apoiador, fazer campanha, como qualquer cidadão, enquanto mantêm independente sua vida empresarial, outra é direcioná-la integralmente a uma relação de dependência de um político ou grupo partidário. PPE consiste então no empreendedor cujo negócio gravita em torno da política.

O cliente insistiu no “por quê?”. Com o tempo, descobri que trabalhar para político gera custos extraordinários e exige um tipo de disposição a qual me abstenho. É uma questão ética, cujo elemento ideológico é o que menos tem importância na seletividade, algo inerente a qualquer segmento. Em algumas ocasiões rescindi contratos com empresas sob diversas inconformidades e sem perspectiva de mudança na administração, com custos de suporte que anulavam um retorno financeiro satisfatório, além do prazer que busco no trabalho. Lembrei-me quando o próprio cliente fora seletivo em um caso quando, de forma ética, recusou empresas após realizar pesquisas onde identificou um longo histórico de problemas com o fisco (serve para diagnóstico fiscal e cálculo de custos para definir o pacote e a mensalidade), além de troca de contadores a cada dois anos e muitas anotações em serviços de proteção ao crédito (serve para avaliar o comprometimento histórico com obrigações financeiras). Foi quando o alertei que no meio político esse problema tende a ser maior por conta de indivíduos pautados no clientelismo de suas “conexões” a refletir uma sociedade relativamente passiva ao cultivo dos “jeitinhos”, da troca de favores, e de outras práticas questionáveis até chegar em problemas de corrupção. Assim como fora seletivo em várias ocasiões, eu também o sou e, em meu caso, por uma avaliação de risco que considera o tipo de cliente (PPE) um vetor para aumento de demandas que acarretam em custos de suporte (tangíveis ou não) acima do normal e com problemas de conformidade, os quais não estou disposto a tratar. Talvez o problema se relacione com alta insalubridade do meio, do ponto de vista ético, além do fator potencial à corrupção (não que o meio privado esteja livre desse problema).

Cada vez mais observo pessoas entrando na política para “melhorá-la”. Imagino que muitas estejam com boas intenções. Porém, não me surpreende um empresário com imenso histórico de problemas em sua administração privada e, de repente, ser vendido como um “modelo de gestor” para administrar uma cidade. Indivíduos que mal conseguem cuidar de seus pequenos negócios se propagam como aptos para uma cadeira parlamentar? A política tem um poder de sedução por ser um empreendimento que possibilita uma vida custeada com a riqueza alheia, de pagadores de impostos. Proporciona um padrão de renda superior em relação ao que se conseguiria fazendo gestão e consultoria de normas no meio privado (números da p. 236 talvez ajudem a entender quando comparados com os rendimentos médios da população pelo PNAD, p. 238), oferecendo diversas vantagens financeiras além do salário (pp. 240-242) e sob o rótulo de prestação de serviços essenciais à sociedade. Soma-se o cultivo da fama, da influência e do prestígio (p. 240), fatores que compõem um mote poderoso no que Carazza sintetiza em relação ao experimento do game do jornalista Eliot Nelson: “dinheiro, proteção e poder” (p. 240). Talvez isso seja um conjunto de elementos que ajudam a explicar o poder de sedução da carreira política ao verificar os números que o professor menciona sobre o aumento de candidaturas (pp. 236-237), além do acesso ao Fundo Partidário, que em 2022 alcançou a impressionante cifra de R$ 6 bilhões (p. 245), tudo pago pelos assim chamados “contribuintes”, além de que, uma vez no poder, a fiscalização sobre a prestação de contas do dinheiro dito “público” pode ser comprometida com “práticas não adequadas”, quem sabe absolvendo responsáveis por desvios do erário (p. 251).

441. 03/05/2025 14h16

442. Outro caso registrei em Übermensch: 25/05/2024 Contador na política

23/08/2025 14h06

Imagem: Planeta de Livros

“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar… Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular.”

Obra: As melhores crônicas de Rubem Alves. Escutatória. Papirus Editora, 2012, eBook Kindle. De Rubem Azevedo Alves (Brasil/Minas Gerais/Boa Esperança, 1933-2014).

A Escutatória de Rubem Alves: inspiração que mudou o rumo do suporte

Em janeiro de 2022 parei de interagir com usuários de sistemas pelo WhatsApp, função que ficou exclusivamente com a Gioconda. A minha interação – humana – passou a ser realizada por vídeo conferência (preferencialmente), telefone ou chat do suporte remoto.

Levou um tempo para a adaptação minha e dos clientes, no entanto, a mudança um tanto radical se revelou muito proveitosa. Um dos fatores que a motivaram foi o comportamento comum de usuários no WhatsApp o qual chamo de “síndrome da onipresença” e ocorre quando se conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, tratando de assuntos diversos. Exemplo: um cliente começa um assunto com uma pessoa A (pode ser um cliente dele), depois com outra pessoa, B (pode ser um assunto particular, com um familiar), e logo em seguida, comigo.

Vejo a “síndrome de onipresença” quando se tenta lidar, conversar, raciocinar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo; é o ser humano se comportando como se tivesse o atributo divino. É uma ilusão provocada pela pós-modernidade líquida, acometida da ideia de um imediatismo tecnológico que se tornou intolerante à capacidade real de uma pessoa em seu tempo de resposta, e desta forma se tenta lidar com assuntos diversos que geram diversos problemas não sequenciados, em uma aleatoriedade acumulativa que passa a ser tratada simultaneamente. Sendo o WhatsApp uma ferramenta de comunicação facilmente portátil, por um dispositivo móvel, os usuários podem facilmente se envolver pela crença de que estão instantaneamente acessíveis e que devem respostas imediatas aos seus contatos como sinal de “eficiência”.

Um exemplo: em 2019 uma cliente estava levando, em média, 5 minutos para responder questões simples (sim, não), e no final, ela informou, em um pedido de desculpas, que estava na “academia” enquanto dava retornos pelo aplicativo (alegou que “não tinha mais tempo para nada” e “não iria deixar de cuidar da saúde por causa do trabalho”), então entre uma bateria e outra de exercícios, espiava um pouco o WhatsApp e respondia alguns “na medida do possível”.

Em outro caso (maio de 2021), um contador alegou que não podia falar pelo Zoom ou telefone durante o atendimento agendado porque estava atendendo “uma cliente muito exigente” pelo telefone, mas poderia “conversar normalmente pelo WhatsApp”. O problema que precisava resolver comigo: uma validação do Sped Contábil de uma empresa no Lucro Real, com mais de uma dezena de erros. Ele realmente acreditava que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tratar de outro assunto com uma cliente pelo telefone e ficar apenas no chat lidando com questões de Sped Contábil. Obviamente, não deu certo.

Desconfio que esse estilo de uso do WhatsApp seja um exemplo de como a tecnologia má aplicada pode ser prejudicial à saúde mental, retroalimentando imediatismo, tornando usuários escravos de aplicativos sob a crença ilusória de que estão sempre ativos, próximos, de maneira que o sentido de eficiência depende de respostas instantâneas, o que contribui para outro problema, desta vez bem definido na psicologia moderna: o transtorno de ansiedade.

Ao perceber que a “concorrência” com outros diálogos no WhatsApp comprometia gravemente a atenção do cliente ao problema tratado no suporte, encontrei uma das causas da baixa produtividade de meu atendimento em determinadas situações. Por análise métrica comparativa, atestei que a conversa por texto tendia a provocar alongamento desproporcional do tempo consumido em cada suporte, onde um assunto que poderia ser resolvido em 10 minutos por voz, em tempo real, estendia-se demais e congestionava a fila de atendimento. Foi então que decidi deixar de atender pessoalmente pelo WhatsApp, mas percebi que apenas isso não era suficiente e tinha que ser acompanhado de outra medida, igualmente radical.

Meu suporte lida, não raramente, com questões razoavelmente complexas de legislação, sistemas, investimentos, lógica de programação e integração de bases de dados. Percebi que precisava criar um modelo de desvio ou o que a psicoterapia chama de “distração” para trazer o cliente para um nível próximo dos 100% de atenção ao suporte. Perseguindo um novo modelo, ainda em 2020 e 2021, durante a pandemia, realizei trabalhos experimentais de suporte com vídeo conferência em modo exclusivo com alguns clientes da contabilidade no Lucro Real (LR), e a novidade se deu por um insigth que surgiu em uma viagem de trem [440] quando me deparei com a Escutatória de Rubem Alves e compreendi que precisava encontrar uma forma de atrair a atenção dos clientes com perfil de questões mais complexas. O texto me revelou a chave: simplesmente dar-lhes ouvido, escutá-los de maneira que percebam isso como um esforço que faço em seu favor, para uma resolução mais rápida e eficiente de um assunto mais complexo.

A vídeo conferência combinada com suporte remoto passou a ser concebida como um trabalho de romper com a correria para ouvir melhor o cliente, em algo infinitamente superior a uma conversa por chat. Todos os clientes de contabilidade de LR com demandas de maior grau de complexidade entenderam a proposta. Com bons resultados, decidi torná-la padrão a partir de 2022. Destarte virou regra que passou a ser oferecida a todos. A exceção reside em casos de suporte em prioridade, menos complexos, para tarefas específicas, sem Zoom, em horários determinados, pelo remoto e sem WhatsApp, que fica apenas para notificações sempre controladas pela Gioconda.

E eis que alguns pensavam que ir para o Zoom significava ter que ouvir uma palestra (talvez porque essa formidável ferramenta seja muito associada a eventos online). Tive então que demonstrar que o Zoom no suporte é um recurso para conversar comigo normalmente, como se estivesse ao meu lado.

Quando expandi o modelo, no início não foi fácil. Uma cliente ilustrou a dificuldade em janeiro de 2022: ela insistia em conversar apenas pelo WhatsApp, apesar de estar em um agendamento onde fico uma hora exclusivo com o cliente, exigiu a volta para o método antigo, pois “é mais prático”, argumentou.

A Gioconda retornou: “para conversar com o suporte humano, por favor utilize a sala Zoom”.

Ela insistiu: “É rapidinho, por aqui mesmo”.

Gioconda: “o suporte humano está disponível na sala Zoom”.

Após quase 10 minutos brigando com a robô, ela se deu por vencida e acessou a sala.

O problema “rapidinho” só foi possível de ser identificado, com precisão, através da escutatória: enquanto pelo chat do WhatsApp ela informava que não sabia por que “a folha no eSocial estava sem os impostos patronais”, ao entrar, escutei logo uma reclamação por ignorá-la no WhatsApp, em seguida informei que o novo método de atendimento foi disponibilizado para entender melhor a sua demanda, para “escutá-la” com melhor atenção.

No Zoom incentivo o cliente a falar, a expor suas demandas e alguns já chegam com uma pauta. A escutatória se alimenta da disposição para ouvir e abre uma porta de melhor entendimento da realidade do outro. Via de mão-dupla, um escuta o outro. Faço perguntas pontuais e vou tomando nota, registrando as microtarefas, e foi assim que o dialogo fluiu rapidamente e revelou que os S-1200 dos 54 empregados foram enviados com o S-1000 no código 01 (SIMPLES) quando a empresa tinha sido excluída e precisava de uma série de procedimentos (reabertura, ajuste do S-1000, ajuste do S-1005, ajuste do S-1020, remoção dos S-1210 para retificação dos S-1200). Também pela escutatória entendi que a cliente não sabia o básico do funcionamento do eSocial (a DCTFWEB tinha se tornado obrigatória ao grupo 3 em outubro de 2021), então decidi por um treinamento imediato sobre conceitos de incidência tributária no eSocial.

A escutatória mudou o rumo do suporte, sendo uma inspiração que o reinventou; um santo remédio para a “síndrome da onipresença”. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo de maneira que jamais interrompo a sessão para tratar outro cliente (é a razão da exclusividade naquela faixa de horário). No entanto, para que funcione é necessário um “silêncio da alma”; uma disposição para ouvir o outro “sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer” (p. 126). Evitar ao máximo interrompê-lo para fazer uma intervenção construtiva. Na medida em que o cliente vai falando, o seu mundo, a sua realidade vai se tornando menos distante, menos opaca pela minha janela, assim rompendo com a desumanidade de conversas que se dão apenas por texto.

Desde 2020, e sendo regra desde 2022, o método de exclusividade no Zoom passou a ser visto por clientes, sob demandas mais complexas, como um recurso indispensável; não aceitam mais atendimento apenas por remoto. Há casos em que o atendimento serve para o desabafo de proprietários e escritórios e profissionais sob esgotamento mental. No mais, sou a parte mais beneficiada, pois ouvir os clientes humaniza o suporte, gera uma imensa base de aprendizado e é indispensável para uma melhor análise e tomada de decisões.

440. Foi em janeiro de 2020, no TGV Milão-Paris em meu recesso. Estava pensativo sobre a qualidade de meu suporte enquanto pude ler bastante no caminho porque acontecia uma greve que fez a viagem de 7,5 horas virar quase 12. A beleza da Escutatória de Rubem Alves surgiu tão sublime como a neve dos alpes que apreciava pela janela e veio com uma releitura de seu significado.

22/08/2025 22h23

Imagem: The Capital Advisor

“A purely capitalist world therefore can offer no fertile soil to imperialist impulses. […]”

Obra: Imperialism and Social Classes. The Sociology of Imperialism. Imperilism and Capitalism. A Meridian Book, 1955, Cleveland. De Joseph Alois Schumpeter (Império Austro-Húngaro/Tchéquia/Třešť, 1883-1950).

Schumpeter foi um dos raros momentos em que a pauta desenvolvimentista foi deixada um pouco de lado na graduação em economia, lá pelos idos dos anos 1990. A “destruição criadora” [438] , com suas “perturbações”, além de empolgar um colega de sala, o qual passei a chamá-lo pelo nome do autor, deram um tom diverso ao que conhecia acerca de teorias econômicas entre os clássicos e a então “heterodoxia” do lorde Keynes, enquanto alguns da Escola Austríaca (apenas Carl Menger e Hayek, pelo que recordo, enquanto Mises foi totalmente ignorado) eram mencionados brevemente, como notas de rodapé. Nesse ponto Schumpeter chamou mais minha atenção por não ser da EA, nem das escolas mais conhecidas, enquanto é razoavelmente mencionado por todas.

Um mundo “puramente capitalista” lembra o ceteris paribus em abordagem econômica; não é verossímil, contudo é levado a sério para explicar determinado conceito. Também lembra como o inverso – um mundo “puramente socialista” – é utópico. Schumpeter discorre que um capitalismo puro implica que “a energia para a guerra se torna simplesmente energia para trabalho de todos os tipos”. As características desse ambiente “não pode oferecer solo fértil para impulsos imperialistas”, sendo que essa sociedade (utópica à mon avis) “provavelmente terá uma disposição essencialmente não belicosa”, porem, “isso não significa que não possa ainda manter interesse na expansão imperialista”, argumenta (p. 69).

O avanço do capitalismo implica no avanço da democracia — no sentido “burguês” — aponta (p. 70). Penso aqui na aproximação dos Estados Unidos com a China, como sombra desta tese, ocorrida nos anos 1970. Também penso na abordagem de Olavo de Carvalho [439] ao propor uma solução para a contradição do binômio capitalismo-democracia, mediante o fato chamado Império Americano, visto normalmente como grande referência de sociedade bastante capitalista. Outra recordação tenho do mesmo colega judeu ateu (da Leitura de ontem), que inseriu um problema delicado nessa relação ao apontar o longo histórico de ofensivas do “capitalista” Império Britânico na África e na Índia, subjugando povos, escravizando e espalhando o terror belicoso sobre os que resistiam, se bem que é justo considerar a ressalva do próprio Schumpeter de que o imperialismo continua, de certa forma, também quando aponta se aprimorou no sentido de estar “cuidadosamente escondido da vista do público” (p. 71), indicação que se afasta do primeiro ponto quando afirma que “em todo o mundo do capitalismo, e especificamente entre os elementos formados pelo capitalismo na vida social moderna, surgiu uma oposição fundamental à guerra” e tal oposição “teve sua origem no país que primeiro se tornou capitalista — a Inglaterra” (p. 70).

Penso hoje que uma chave para entender um fenômeno de Império não esteja necessariamente na economia; seja no “capitalismo” ou no “socialismo”, talvez o alargamento geopolítico de um aparato estatal explique melhor, sendo caso notório o fenômeno da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.

438. 11/06/2023 13h58

439. 18/08/2025 22h01

21/08/2025 22h37

Imagem: Deutsches Ärzteblatt

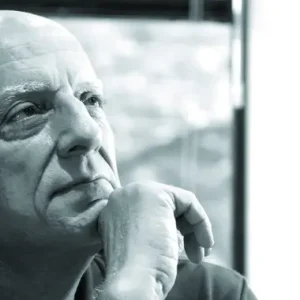

“Pois essa situação não é nova; ela tem um modelo infantil, e é, na verdade, apenas a continuação de uma situação antiga, pois uma vez o homem já se encontrou em tal desamparo […]”

Obra: O futuro de uma ilusão. III. L&PM Editores, 2010, eBook Kindle. Tradução de Renato Zwick. De Sigmund Freud (Tchéquia/Příbor, 1856-1939).

Torno ao livro de Freud que me remete a duas recordações.

A primeira vem de um colega no início da vida universitária (1994) que era judeu e ateu. Ele tinha um senso lógico extraordinário e, de certa forma, quando estudei esta obra, quase dez anos depois, em vários momentos seus argumentos tornavam como se ele estivesse conversando comigo, talvez porque me repassou alguns conceitos abordados por Freud os quais, à época, eu não tinha o menor preparo para compreendê-los.

Não desenvolvi ateísmo. Um professor de economia internacional (2001), que também era judeu e ateu, notou a resistência de minha fé em Cristo e comentou que, apesar de eu ser uma pessoa com “todas as ferramentas para desconsiderar o sobrenatural, tudo indica que (eu) seja da categoria dos que simplesmente não conseguem deixar de crer”. Achei curioso e engraçado. Quanto a isso, tive alguns colegas ateus em que notei um relacionamento melhor em comparação com os que tinha com os considerados crentes. As conversas com ateus normalmente eram mais inspiradoras, dialéticas, do ponto de vista da perspectiva de enlevo intelectual, enquanto nos círculos de fé religiosa notava um tédio; eram bem mais enrijecidos, quando não totalmente fechados a revisão dos próprios conceitos e, muitas vezes, por isso, não escapam da disseminação de distorções cognitivas e preconceitos. Outro ambiente dogmático essencialmente parecido com o de igreja é o de grupo ou partido político.

Minhas experiências não significam ou atestam que um indivíduo será mais inteligente se for ateu; tão-somente os ateus que conheci eram abertos ao cultivo da dúvida coisa que me fascina, chave para o aprendizado, além de que não atuavam como “militantes”, tentando conduzir pessoas à descrença no divino. Observei ateus militantes e constatei que são tão dissonantes e preconceituosos quanto ao tipo fundamentalista bíblico evangélico. Minhas experiências também não concluem que todo religioso tem problemas cognitivos e/ou é preconceituoso. Conheci pessoas no meio religioso de admirável cultura e espírito crítico, no entanto, predomina no ambiente de igreja local um senso de apego a doutrina que impede avanços no conhecimento pela apreciação da dúvida e foi por isso que entendi que minha personalidade é incompatível em um meio dessa natureza.

A segunda recordação vem do tempo de seminarista (2005) e se relaciona com o trecho (p. 31) desta Leitura. Muitas vezes, ao pensar nas pessoas que frequentavam as igrejas, parava para meditar sobre o desamparo que percebia nelas e como a experiência de fé, de certa forma, lhes dava um suporte para lidar com uma difícil realidade. Pensava também em meu próprio desamparo diante dos problemas existenciais. Parece que nenhum mortal consegue escapar dessa condição. Teve um caso em particular que me deixou bem mais pensativo: uma senhora sexagenária, muito pobre, com o marido terminal no Hospital do Câncer, havia pouco tempo perdido um filho, e o outro “descasado” e constantemente desempregado, além de um neto mergulhado nas drogas. Em meio a um cotidiano em que deixava transparecer uma profunda tristeza, ela estava lá, na igreja, mas em outros momentos louvava e engrandecia “o nome do Senhor”, com uma alegria contagiante, e eu ficava muito pensativo, em especial quando ela se referia ao divino como “Pai” com um semblante que sugeria uma carga emocional maior, quando então pensei sobre a questão que Freud trata sobre o desamparo que segue pela vida do ser humano com suas raízes na infância, sobretudo na figura paterna, sendo algo “filogenético” (p. 32) que trabalha pela reconciliação com a vida em meio a “crueldade do destino”, onde o cultivo de ideias religiosas, na vida adulta, toma uma forma de busca infantil por um alívio.

O capítulo é aberto com uma indagação sobre em que reside o valor especial das ideias religiosas (p. 29). Apresenta a natureza que “se subleva contra nós” (p. 30), penso, com sua força que mostra nossa pequenez, cuja morte é o momento mais contundente. A vida “é difícil de suportar” (p. 30), reconhece, e eis que o ser humano é assistido pela cultura para lidar com esse fato. A cultura humaniza a natureza (p. 31) e neste ponto, residem as crenças religiosas que convergem a algo psicológico em favor de um alívio (p. 31).

Freud tem uma abordagem curiosa para os milagres; os deuses que fizeram e deixarem correr por si o mundo natural, de vez em quando precisam interferir em seu rumo (p. 32), diante da suspeita que o desemparo humano não pode ser remediado, superando o problema dos antigos com a moira, a fatalidade, cujo desenvolvimento da ideia do divino alcançou o conceito de atribuir à tarefa divina a compensação das falhas e dos danos da cultura, atentando-se ao sofrimento humano e cuidando para que sejam observados determinados preceitos culturais, elevados à categoria das coisas divinas, acima da sociedade, da natureza, das coisas do mundo (p. 32), compondo um “patrimônio de ideias” (p. 33) para tornar suportável o desamparo no ser humano.

Seria a experiência religiosa de caráter utilitarista, uma coisa restrita a busca de um alívio para o viver que é “náusea” (pensei aqui em Sarte, en passant).

Pela cultura se conhece a religião, mas essa experiência se limita ao âmbito cultural ou pode transcender?

O alívio que a experiência de fé proporciona se restringe ao emocional ou pode atingir uma condição além dos limites da química atuante no corpo humano?

Questões que até hoje penso, onde a leitura de Freud, apesar de ateísta, contribuiu de certa maneira.

20/08/2025 22h10

Imagem: confindustriaemilia.it

“.[…] La morti per overdose superano le vittime degli incidenti stradali o delle armi da fuoco. […]”

Obra: America. 7. La sanità piu folle del mondo. E anche la migliore? Solferino, 2022, Milano, Kobo. De Frederico Rampini (Italia/Genova, 1956).

Torno ao livro do correspondente italiano.

Com residência desde 2000 nos Estados Unidos. Rampini abre o capítulo a ilustrar o que posso chamo de “lenda urbana”: um sujeito em Manhattan precisa de um serviço médico de urgência, a ponto de perder a consciência, quando então um sujeito de jaleco chega com uma maca e uma pergunta atroz: Visa ou Mastercard?

Apenas um conto falso em forma de pesadelo, assim como também falso é o entendimento que muitos europeus têm sobre quem, por exemplo, sofre um acidente em Nova Iorque e fica entre a vida e a morte, quando então um serviço de ambulância chega e antes de realizar o recolhimento para um pronto-socorro, verifica se o indivíduo tem seguro ou cartão de crédito (p. 263).

Os serviços médicos de urgência nos Estados Unidos são realizados sem verificação de solvência, no entanto, o paciente sem fundos suficientes para quitá-los, sendo curado, pode adoecer novamente, quem sabe de depressão, com as dívidas (p. 265). Não sendo caso de urgência, o atendimento é condicionado a verificação prévia quanto à cobertura de seguro ou à garantia de pagamento mediante cartão de crédito (p. 266).

O que me chamou mais atenção nesta Leitura foi o que destaquei no trecho (p. 274) quanto o número de mortes por overdose (70.000) superar nos Estados Unidos (2017) os casos de acidentes de trânsito e arma de fogo. Há nos Estados Unidos um problema crônico nos últimos anos mediante o aumento de suicídios, além dos falecimentos por consumo de drogas ou medicamentos que provocam dependência (p. 273).

É natural que o sistema de saúde nos Estados Unidos seja algo inaceitável para o brasileiro acostumado com o SAMU e o SUS, apesar dos problemas, e o europeu com opções de serviços estatais ou subsidiados de qualidade razoável, dentro da concepção do estado de bem-estar social que predomina no Velho Continente. O sistema de serviços médicos na América é caro e implacável com o endividamento de pacientes quando preferem melhor qualidade, dada sua maior ênfase em cobertura privada atrelada ao nível de eficiência do meio privado que as opções estatais não conseguem atingir. O Medicaid é estatal, porém de qualidade inferior, e o Medicare é destinado a idosos com histórico laboral e contributivo (p. 267), o que lembra o antigo Inamps que vigorou (1977-1993) no Brasil.

Conversando com um colega que se considera “liberal” e defensor ferrenho da privatização de todos os serviços médicos, fui cobrado pelo meu silêncio mediante contra-argumentos de um interlocutor progressista. É o tipo da questão de uma complexidade imensa e fiquei limitado a comentar como um sistema totalmente privado em uma sociedade de mercado seria capaz de atender satisfatoriamente quem é pobre e assim não dispõe de meios financeiros para pagar por um atendimento de urgência em procedimentos que são onerosos. Foi apenas uma pergunta que acabou sendo (indevidamente) interpretada como se fosse uma defesa do SUS, inclusive pelo progressista. Penso que se trata de um problema na categoria das discussões onde viés ideológico pode atrapalhar muito mais do que contribuir. Quem sabe uma combinação de ciência com humanismo ajude a superá-lo onde talvez não seria o sistema privado ou estatal a resolver em si, mas a sociedade munida de valores que transcendem o “economicismo”.

19/08/2025 21h59

Imagem: Women in Horticulture

“O ser humano, por mais que finja o contrário, é parte da natureza. Será que ele conseguirá escapar de uma poluição que agora está tão amplamente disseminada por nosso mundo?”

Obra: Primavera Silenciosa. O Preço Humano. Gaia, 2013, São Paulo. Tradução de Cláudia Sant’Anna Martins. De Rachel Louise Carson (EUA/Pensilvânia/Springdale, 1907-1964).

A primeira referência a este livro vem de 1997. Eu e ZW estávamos a caminho da Fundação Gilberto Freyre quando, nas imediações da Praça do Monteiro, comentou que eu não parecia bem (foi o ano mais difícil de minha vida) e sugeriu que completássemos o trajeto com uma caminhada. Havia pouco tínhamos deixado um de seus colaboradores em um escritório de advocacia, incumbido de entregar um laudo para compor um processo contra uma indústria que estava despejando resíduos em um riacho que passava em sua propriedade rural.

Na caminhada até a Fundação, explicou que um pequeno volume do riacho era bombeado por ele e vizinhos a um plantio comunitário de hortaliças sem agrotóxicos, apenas para subsistência, o que para muitos servia também de terapia. Após tentar um acordo amigável com a empresa, sem êxito, decidiu processá-la, quando então comentou que “diante da natureza, a estupidez humana parece não respeitar limites” para em seguida, “resenhar” esta obra de Rachel Carson; “é indispensável, se uma dia você elaborar uma lista dos 100 livros mais importantes de sua vida, anote aí, a Primavera Silenciosa certamente estará nela”, afirmou. ZW estava certo. A partir de 2008, sem a correria de faculdades e seminário, pude reorganizar minha vida de leitor e desde então, até os dias atuais, minhas noites no segundo andar são priorizadas a esta atividade, que é terapêutica. A Primavera Silenciosa (1962), além de ser um marco na defesa do meio-ambiente, assim se tornou também em minha trajetória com os livros. Fiquei perplexo com a riqueza de detalhes em que Rachel Carson esmiúça os efeitos da ação tóxica da espécie humana sobre si mesma, visto que é parte da Natureza (p. 224), obviedade normalmente “esquecida” e a conta dessa estupidez é inevitável.

Em 2018 conversava com um bolsonarista sobre críticas (bem embasadas) de ambientalistas aos agrotóxicos e parafraseei o trecho desta Leitura por recordação de outra tradução, a do primeiro contato que tive com a obra: “O homem, por mais absurdo que pareça, insiste na tolice de viver como se não fizesse parte da Natureza, quando na verdade ao poluir o meio-ambiente, agride também a si mesmo”. O interlocutor sugeriu que eu me juntasse aos “esquerdistas” de Marina Silva, desejou-me “boa sorte” sem os produtos químicos que aumentam a produtividade no campo e matam a fome pelo mundo. Como recebi uma recomendação, deixei uma questão sobre como alguém que se declara “conservador” não consegue levar a sério os problemas ambientais, esvaziando-se de uma ética de conservação do mundo natural, quando então devolvi a “gentileza” com a mesma sugestão de leitura que recebi em 1997.

18/08/2025 22h01

Imagem: flickr

“[…] a dinâmica imperial dos Estados Unidos não provêm de causas econômicas […]”

Obra: O Jardim das Aflições. De Epicuro à ressureição de César: ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Capítulo 10. Na Borda do Mundo. §33 O Retorno ao MASP e ingresso no Jardim das Aflições. Vide Editorial, 2015, Campinas. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Entendo que é a obra mais importante de Olavo de Carvalho.

Na visão do filósofo brasileiro, as causas são “intelectuais, culturais e políticas”, o que resolveria a contradição apontada por Joseph Schumpeter entre imperialismo e capitalismo democrático (p. 370). Em minha vida de leitor, entendi que é mais importante refletir sobre as ideias trabalhadas pelo autor, tentando extrair alguma sabedoria, do que tentar apenas refutá-las, sobretudo por viés ideológico.

O Estado leigo norte-americano, desde o seu nascedouro, representa uma revolução pela síntese das contradições entre “sacerdócio” e “aristocracia”. Une duas forças históricas até então restritas a um entendimento que as concebia como antagônicas e até inconciliáveis. Então, esse império moderno se destina ao papel de representar a realização de uma “solução final” entre a autoridade espiritual e o poder temporal, de maneira que instaura a “religião de César” (p. 371).

Ao não entender o fenômeno gigantesco da dinâmica imperial dos Estados Unidos, a Intelligenzia mundial, conclui Olavo de Carvalho, “foi arrastada sem se dar conta, e mesmo contra a sua intenção, a engrossar a poderosa corrente da Revolução Americana” (p. 371). Nessa concepção, o Império Americano tem características que o tornam capaz de fazer seus inimigos agirem a seu favor quando pensam que estão no sentido contrário. E a intelligenzia brasileira, a seu modo, também não escapou dessa armadilha enquanto pensa servir aos velhos ideias, onde Olavo de Carvalho aponta como exemplo, em miniatura, da pauta ideológica em torno do ciclo de Ética no MASP (de onde inicia esta obra), referenciada na filosofia de Epicuro e, essencialmente sob o pano de fundo da “luta de classes”, a lembrar também das raízes epicuristas do marxismo (p. 366).

Não me atenho ao contexto político em que Olavo de Carvalho discorre em seguida, onde aponta como essa ética foi aplicada domesticamente pelo PT para fomentar a derrubada de Collor e promover a massificação de uma agenda para que Lula superasse o revés sofrido nas eleições de 1989. Fico restrito à tese sobre a Revolução Americana representar um estágio superior em relação às tentativas de restabelecimento do Império Romano que fracassaram (p. 367), na potencialidade de incorporar o ideal de império leigo “arrastando na sua torrente todas as forças intelectuais e políticas que, de uma forma ou de outra, acaba por colocar involuntariamente a seu serviço” (p. 369), o que me fez pensar no acontecimento de hoje na Casa Branca, na congregação provinciana das maiores lideranças europeias em torno de uma agenda que tão-somente vem sendo ditada pelo Império nos limites de sua jurisdição.

17/08/2025 12h09

Imagem: BBC

“The debate over appeasement – the attempt by Britain and France to avoid war by making ‘reasonable’ concessions to German and Italian grievances during the 1930s – is as enduring as it is contentious.”

Obra: Appeasing Hitler Chamberlain, Churchill and the Road to War. Preface. ‘Never Again!’. Vintage, 2020, London. De Timothy Pleydell-Bouverie (1987).

Trump e Putin pela “paz” – por pastor Abdoral Alighiero

Do alto da montanha vejo o romântico encontro de Trump e Putin no Alaska, com direito a tapete vermelho e tudo… esforço pela “paz” que me trouxe à baila esta obra do historiador britânico Tim Bouverie.

Cá com meus botões e amigos silvestres… preciso de uma releitura da doutrina do “appeasement”; a original terminou carimbada como uma panaceia do Reino Unido e da França para tentar evitar uma nova guerra mundial, cedendo territórios ao patriota-genocida Hitler, tendo como maior referência o que foi assinado em Munique em 1938. O Lebensraum nazista fazia sentido um pouco diverso do que hoje acontece com a Rússia. A “operação militar especial” do Kremlin envolve dois aspectos: em uma federação com muito território para poucos habitantes, sob baixa densidade populacional, haveria outro interesse maior do que as terras raras da Ucrânia? Um pouco menor talvez seja o segundo ponto, embora bem mais notório, e reside na criação de um Stato cuscinetto diante do incômodo militar russo com a presença muito próxima de bases da OTAN em relação às fronteiras, além de uma psicologia coletiva que faz de Putin uma consequência, e não uma causa, cuja abordagem de Dario Fabbri em Non chiamatela Guerra di Putin, parece-me bem oportuna [433].

Bouverie apresenta uma visão curiosa em relação aos críticos que apelam ao que aconteceu no apaziguamento a Hitler e se revelou ineficaz nos anos 1930, de que “as chamadas lições do período foram invocadas por políticos e especialistas, particularmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, justificando uma série de intervenções estrangeiras – na Coreia, Suez, Cuba, Vietnã, Malvinas, Kosovo e Iraque (duas vezes) – enquanto, inversamente, qualquer tentativa para se chegar a um acordo com um antigo antagonista é comparada, invariavelmente, comparada ao infame Acordo de Munique de 1938” (xii).

De fato, o “appeasement” dos anos 1930 pode ser usado para fazer desacreditar qualquer negociação com vistas a evitar um conflito armado. Bouverie também lembra que Neville Chamberlain foi invocado por conservadores americanos contra o acordo nuclear do presidente Obama com o Irã, e que o tema ganhou destaque no Ocidente diante da ofensiva russa na Ucrânia (xii). A ironia é de que Trump saiu do neoconservadorismo americano e propõe um acordo aparentemente dessa natureza, enquanto Putin segue nos bombardeios, e não necessariamente pelo que Trump afirma para os de fora, e sim porque pode ter uma intenção totalmente distinta (por exemplo, as terras raras), mas os que acreditam no “apaziguamento” em si, como Trump sendo o mediador da “paz”, ignoram a falta de um cessar-fogo imediato para seguir com as tratativas, e assim superam em ingenuidade (para não dizer outra coisa) até mesmo o comportamento de Chamberlain que, ao perceber que Hitler seguia na escalada, condicionou uma nova rodada de negociações à retirada das tropas alemãs da Polônia (p. 3).

Ceder território em troca de uma paz duradoura seria a solução no caso Rússia-Ucrânia? Em Winston Churchill: A Biography [434], pode-se verificar como o “apaziguamento” foi usado por Hitler para avançar nas ocupações territoriais e na escalada militar, enquanto provocou uma crise no governo do primeiro-ministro Chamberlain; Bouverie discorre sobre o que resultou na perda de apoio do Partido Conservador (p. 5), dando fim ao governo da paz a todo custo, para abrir caminho para o governo reativo com Winston Churchill. O “apaziguamento” versão Trump-Putin está em um contexto bem distinto. Ecoa de uma sala de espera para algo maior acerca de quem manda no mundo. Olavo de Carvalho tem uma leitura interessante sobre os três blocos que convivem nesse propósito, algo que pode dar uma visão melhor sobre o que estaria em andamento. Penso que corre uma guerra global de conflitos armados por procuração e sanções que espelham o tabuleiro dos que se apossaram do mundo, mas o bloco ocidental pode ser o maior responsável pela crise Rússia-Ucrânia, pois tocou fogo no parquinho há muito tempo, desde os anos 1990, ao promover a presença da OTAN no Leste, quebrando promessa a Gorbachev na falência da União Soviética, o que alimenta o belicismo proativo da Rússia. O bloco sob a batuta da Casa Branca dá sinais de debilidade social e econômica, e assim o bloco sino-russo parece que decidiu tomar proveito da situação para vence-lo de uma vez; resta saber como vão reagir os partidários do terceiro bloco, o da Fraternidade Muçulmana, caso as negociações nessa sala de espera descambem para uma terceira guerra mundial [435].

Se for um “eterno retorno” (mando lembranças ao irmão Nietzsche), então resta saber quem faria o papel de Churchill nessa história, bem como ao ver Putin todo sorridente convidando Trump para ir a Moscou, sutilmente me lembrei do Pacto Ribbentrop-Molotov 23/08/1939 [436]; parece uma sombra do que fizeram nazistas e comunistas com um acordo de não-agressão mútua que deixou o mundo dito “civilizado” boquiaberto, de liberais bestializados a idiotas úteis membros da poderosa igreja internacional da fé socialista, para em 22/06/1941 (Operação Barbarossa), o psicopata-nacional-socialista repetir o roteiro de quebrar o que assinou na invasão de territórios da União Soviética, se bem que há quem pense que o seu maior concorrente em praticar genocídio, Stalin, estaria por trás de um plano mirabolante de ação sobre a Europa que teria induzido ou manipulado o nazi-bigodudo a cometer o erro de mover tropas para tomar o Leste, como se pode verificar em O Grande Culpado, de Viktor Suvorov [437]. Para resumir este terror perene na humanidade, vendido em conto da carochinha para quem tem esperança nas “boas intenções”: o tabuleiro político é o melhor exemplo para explicar que não existem bem e mal, mocinho e bandido, e sim o eterno retorno da luta incessante pelo poder.

E de eterno eterno em eterno retorno, a “ingenuidade” também não poderia ficar de fora, apresentando-se para a “lua-de-mel” desse indigesto par romântico Trump-Putin com as “damas de honra” da Europa.

433. 12/11/2022 23h32

434. 13/02/2024 11h14

435. 11/07/2025 22h57

436. 06/06/2023 22h20

437. 29/05/2024 22h14

16/08/2025 13h53

Imagem: SWR

“Distração significa concentrar a atenção não em meus sentimentos e problemas, mas no mundo exterior.”

Obra: Acolhendo sua criança interior. Capítulo 16. Das estratégias de autoproteção às estratégias de reflexão. Encontre o equilíbrio entre reflexão e distração. Sextante, 2022, Rio de Janeiro. Tradução de Maurício Mendes e Vanessa Rabel. De Stefanie Stahl (Deutschland/Hamburg, 1963).

Duas coisas envolvem o trecho (p. 159) desta Leitura: a primeira é de que, em situações de grande desconforto, a distração pode ser benéfica, e a segunda me remete à obra Não Acredite em Tudo que Você Sente [431], de Robert L. Leahy.

Quando estou enfrentando algum problema, a tensão diz respeito ao funcionamento natural de meu sistema nervoso, mas quando meus pensamentos passam a ser conduzidos de forma intensa, apenas por meus sentimentos, posso ficar “preso” ou concentrado neles sem me dar conta que o caldeirão de sentimentos pode me conduzir a distorções cognitivas e desta forma, dou espaço para a minha “criança-sombra” [432] tomar o controle de meu juízo. A cultivação de sentimentos pode me enganar. Já o conceito de “criança-sombra” é trabalhado pela autora para indicar onde residem minhas crenças negativas e os meus sentimentos que delas resultam e me oprimem; tristeza, medo, melancolia, desamparo e raiva (p. 20), derivados de minha infância.

Um ponto de virada pode ser encontrado pela distração, ou seja, pelo direcionamento de minha atenção para algo que está no “mundo exterior”, onde o sentimento que me incomoda não consegue alcançar, o que significa uma espécie de “desligamento” da percepção do que me causa desconforto, um tipo de “autoesquecimento”. Explica a psicóloga alemã, autora deste livro publicado em mais de 30 países, que por isso a distração “é uma ferramenta central da psicoterapia para pacientes com dores crônicas” (p. 159). A ilustração mencionada no mesmo parágrafo sobre “quando você dança com paixão, não sente dor nos pés”, fez-me pensar quando eu dava palestras presenciais (2013-2018) e me sentia meio que “anestesiado” durante os eventos, que normalmente eram bem desgastantes. Então, penso, estava tão “distraído” fazendo aquilo que me dava prazer, que a dor, presente, pois estava ali em meu corpo, era “esquecida” pela mente, e lembrada apenas ao final do dia. Nos dias atuais, quando realizo eventos no Zoom com assuntos de áreas diversas, refiro-me quando passo por uma longa sequência de atendimentos, noto que o prazer de realizá-los desliga boa parte do desgaste mental que poderia sentir se não estivesse “distraído” pelo trabalho.

A distração útil encontrada no trabalho para neutralizar ansiedade, medo, indignação ou raiva, ocorre quando consigo ficar concentrado nele o suficiente para deixar a fonte de desconforto em segundo plano, mais distante, abrindo assim um espaço que pode ajudar até mesmo a reavaliar a gravidade do problema (p. 160). A maior lição que tirei da leitura deste conceito é de que se deixar conduzir apenas por sentimentos negativos, potencializa uma espiral perigosa, autodestrutiva, que retroalimenta mais sentimentos negativos pela “criança-sombra”, podendo provocar transtornos e doenças.

A técnica da distração que utilizo no suporte

Em atendimentos que realizo no Zoom, uso uma técnica de distração para resolver problemas mais graves, o que parece contraditório porque falo também na importância de se manter concentrado, no entanto, distração e concentração aqui não são antagônicos, são recursos combinados.

Quando um cliente apresenta um problema grave, que não será resolvido rapidamente, e percebo um foco único, em expressões de quase desespero, sem o pensamento voltado para começar uma caminhada rumo a uma solução real, então promovo uma distração que estimula o cliente a fatiar o “grande problema” e assim pensar na solução em passos a serem realizados. Esse tipo de distração ajuda a desviar do foco original no “problema enorme” para uma tarefa que significa o tratamento de um problema bem menor, mediante uma determinada etapa, e assim da distração promovo uma concentração pontual, e quando alcançamos o sucesso de terminá-la bem, que é parcial, celebramos e partimos para a próxima fase. A vitória parcial ajuda a recuperar a autoestima, inclusive a minha e, não raramente, a distração seguida de uma concentração específica ajuda a reavaliar o “problema maior”, que pode ser visto como algo não tão grave o quanto se pensava inicialmente.

A distração de olhar para o problema de cada fase de superação tem sido essencial em meu trabalho, principalmente quando lido com profissionais submetidos a uma carga de obrigações que provocam um estresse demasiado que, se não for trabalhado por micro-tarefas, mediante sequenciamento lógico, deixará o profissional sempre focado no “negativo do grande problema”, sem entender que a sua superação passa por solução de pequenos problemas a serem vencidos em etapas.

Essa técnica pode ser usada por contadores e profissionais de TI em clientes sob situação emocional extrema, que estejam enfrentando um grande problema e iniciam a reunião na expectativa de uma “solução mágica” que é, obviamente, impossível, sobretudo quando acometidos por sinais de transtorno de ansiedade e demais disfunções cognitivas. Aprender a promover ações pontuais por sequenciamento lógico, que distraiam o suficiente para desligar os sentimentos negativos superestimados, é a chave para o êxito de sua aplicação.

431. 26/08/2024 00h01

432. 10/12/2023 12h47

15/08/2025 23h47

Imagem: Luciana Amorim

“Como é possível, Clark se perguntou, explicar o fato de que, ‘enquanto Leonardo recusava encomendas de papas, reis e princesas, ele usava a sua tremenda habilidade para pintar a segunda esposa de um obscuro cidadão fiorentino?'”

Obra: Mona Lisa: A mulher por trás do quadro. Capítulo 10. O retrato em andamento. José Olympio, 2018, eBook Kindle. De Dianne Hales (1950).

Em 2019 recebi conselhos para trocar o nome da robô “Gioconda”, considerado “estranho” para alguns (talvez quisessem dizer “feio”), “desconhecido” para outros. Entre as sugestões, uma dizia respeito a colocar um nome mais “tecnológico”. Agradeci pelas críticas, no entanto, a história do nome por trás da robô se relaciona com o meu apreço pela história da arte, especialmente em relação a uma obra de Leonardo da Vinci que, talvez, seja a mais conhecida pelo grande público.

Hal9000 foi por conta de minhas memórias infantis no deslumbramento com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço (1968), quando passou em uma sessão retrô lá pelos idos dos anos 1980, no belíssimo cinema São Luiz do Recife, e fui vê-lo com o meu pai (in memoriam), crente de que eu, uma criança lá pelos 11,12 anos, não resistiria ao longo tempo do filme e iria pegar no sono, quando não tirei os olhos da telona, sobretudo no fascínio pela inteligência artificial do HAL 9000 mas, e La Gioconda?, de onde veio a ideia do nome de batismo?