28/02/2025 22h15

Imagem: Estado da Arte

“[…] Os homens enganam-se ao se julgarem livres, julgamento a que chegam apenas porque estão conscientes de suas ações, mas ignoram as causas pelas quais são determinados.[…]”

Obra: Ética. SEGUNDA PARTE. A natureza e a origem da mente. Autêntica, 2009, Belo Horizonte. Tradução de Tomaz Tadeu. De Baruch Spinoza (Reino dos Países Baixos/Amsterdã, 1632-1677).

A filosofia de Spinoza é “sedutora por excelência”, assim passei a entendê-la quando a apreciei em um café que seria teológico e acabou valendo a pena, por ter se tornado filosófico ao me mostrar outra visão do prob lema da existência da liberdade que, de certa forma, me fez lembrar da então recente experiência de leitura que tive de Nietzsche, no início de minha crise de meia idade (2002/2003). Por ignorar a causa de suas ações, os homens acabam por ter essa ideia de liberdade (Proposição 35), argumenta Spinoza, aqui em uma forma mais abrangente do “Eu sou livre, ele deve obedecer”, em Além do Bem e do Mal [302], pensei.

O ser humano costuma mesmo se iludir com a ideia de liberdade quando confundida com a possibilidade de fazer escolhas dentro de um contexto de ação, no entanto, essa concepção vai depender da perspectiva e do grau de discernimento, assim como da decência, de quem a concebe; por exemplo, aos olhos da dupla brucutu da Casa Branca, Trump/Vance, assim como de seus mais apaixonados eleitores do curral, no “meeting” que mais parecia um teatro de chanchada de quinta categoria, ou quem sabe uma conversa de boteco, ocorrido hoje no Salão Oval [303], foi dada ao presidente da Ucrânia, Zelensky, uma chance para a “liberdade” dele e do povo que representa, além de evitar uma “terceira guerra mundial”, desde que se submetam à vontade do governo dos Estados Unidos, em favor do agressor russo. No entanto, não somente aos olhos do povo ucraniano e de Zelensky, enquanto conscientes do que está em jogo, mas de qualquer ser humano com um mínimo senso de civilidade, a “proposta” americana foi tão-somente infame. No mais, no momento supremo da escolha e da vontade, a “liberdade” assim entendida segue no caminho inadequado do conhecimento quando levada em termos absolutos. para usar uma terminologia familiar ao texto de Spinoza, da mesma forma que não é difícil encontrar um ser humano crente nas “boas intenções” de quem lhe submete a opções que apenas formalizam uma forma de servidão, de maneira que não será surpreendente que acreditará que Trump e o aparato americano almejam a paz mundial.

302. 24/02/2025 22h17

303. CNN: Zelensky says no need to apologize to Trump after fiery exchange in White House

27/02/2025 23h27

Imagem: McKinsey & Company

“Asian Century” has begun and that the region’s rise is not cyclical but structural [3].”

Nota dos autores: 3. Parag Khanna, The Future is Asian: Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century, Simon & Schuster/Hachette,

2019.

Obra: The future of Asia. Asian flows and networks are defining the next phase of globalization. Asia—the world’s largest regional economy—matters. Asia’s rise has been impressive and has much further to run. MGI, September 2019. De Oliver Tonby, Jonathan Woetzel, Wonsik Choi, Karel Eloot, Rajat Dhawan, Jeongmin Seong e Patti Wang.

“O Século Asiático começou”, uma das coisas que guardei ao tê-la escutado na virada do milênio, e abre (iii) este interessante paper, agora soa mais dramática com a administração Trump que tenta desesperadamente reavivar seu império que parece pintado para uma batalha que pode ser a sua “Adrianópolis econômica” que, espero, não se desdobre em uma vertente bélica típica de quem prefere cair atirando. Penso quão irônica parece a manobra da Casa Branca para distanciar a Rússia da China, pois o império americano está a colher um dos frutos da Guerra Fria quando incentivou as reformas econômicas da China “comunista” para afastá-la dos soviéticos.

O trecho (p. 5) desta Leitura menciona uma tese do renomado Parag Khanna, quando em 2019 havia muita discussão sobre uma desaceleração do crescimento chinês, no entanto, o que Parag Khanna aponta é que a economia asiática não se baseia em fenômenos cíclicos; seu crescimento é estrutural, e vai direto ao ponto quando argumenta que, embora com um crescimento menor, a China, por exemplo, aumenta a economia australiana todos os anos, a Índia e as economias do Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), crescem mais rápido que a média global. Fato é que os asiáticos seguem a envolver o mundo enquanto o império americano vive um capítulo anacrônico, onde Trump chegou ao poder muito com base na ideia protecionista para um mundo que não existe desde o encerramento operacional do modelo soviético; o americano que ficou pobre e acredita em Trump, vive uma ilusão sobre um mundo que só existe em sua forma de pensar e não se confirma com a realidade que mudou de dinâmica e converge para as economias asiáticas.

Outro ponto que me chamou atenção neste trabalho da MGI é o fato de que a Ásia é um produtor de conhecimento de importância mundial, o que contraria clichês de que não passam de repetidores, imitadores e plagiadores. Na verdade, a economia asiática é líder mundial no investimento em ativos intangíveis (p. 19), além de sua expansão cultural, os asiáticos definitivamente pautam as iniciativas sobre inovação tecnológica e se tornaram referência no trato da produção e do investimento em energia quando se pensa em termos globais (p. 25).

26/02/2025 20h54

Imagem: Jornal da USP

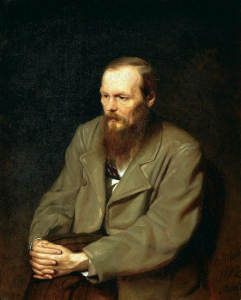

“Consagra, de uma vez para sempre, a abundância de superficialidades, preconceitos, pedaços de ideias ou simplesmente palavras vazias que o acaso amontoou no seu interior […]”

Obra: A Rebelião das Massas. VIII. Por que as massas intervêm em tudo, e porque só intervêm violentamente. Vide Editorial, 2016, Campinas. Tradução de Felipe Denardi. De José Ortega y Gasset (España/Madrid, 1883-1955).

Ortega y Gasset sobre o homem-massa. A primeira vez que ouvi o termo, em meados dos anos 1990, foi em sala de aula e o interpretei de forma equivocada. Pensava ser o indivíduo com pouca instrução, normalmente pobre e do curral eleitoral.

Conheci um palestrante do meio contábil logo após ele ter ministrado uma extraordinária palestra sobre “Pis/Cofins” e outras bugigangas do manicômio tributário nacional. A condição de referência nesta especialidade parecia o convencer de que tinha a mesma autoridade para dar opinião sobre problemas complexos de política e economia (estávamos em um ano eleitoral, 2014, onde multidões de “experts” emergem em mesas de bar e grupos de WhatsApp), no entanto, logo percebi que não conversava com uma pessoa, mas com uma máquina de “frases de efeito”, clichês e estereótipos a lembrar um pouco, em certo sentido, o que Bonhoeffer definiu sobre a tolice. Mas como Ortega y Gasset argumenta, “não que seja tolo” o tal do “homem-massa”, pelo contrário, é “esperto”, tem “capacidade intelectiva”, porém não consegue se livrar dos problemas discorridos no trecho (p. 143) desta Leitura; não foi lapidado por uma genuína intelectualidade e então se torna uma expressão de “‘ideias’ mais taxativas sobre tudo o que acontece e deve acontecer no universo”, sendo desprovido de audição, pois já tem todas as respostas dentro de si; julga, sentencia sobre tudo a impor suas opiniões (p. 144); “o homem-massa se sente perfeito” (p. 142), afirma.

A primeira leitura de A Rebelião das Massas se deu um pouco depois de ter começado a estudar os austríacos em economia, a partir de 2006, ambos por acidente em uma biblioteca, entre outras experiências literárias que não são estimuladas no sistema convencional de ensino dito “superior”. Foi quando comecei a ter uma noção melhor do significado do termo e percebi o quanto de “homem-massa” habitava em mim, bem como o tipo pode estar na elite, da econômica à tida como mais instruída. Pode ser um “doutor”, professor universitário regado pelo ego, político do baixo clero à alta cúpula, influencer considerado “guru” por multidões. O que define a condição de “homem-massa” é a brutalidade para compreender o mundo além dos jargões, travestida de “entendimento”, o que marca sua vulgaridade. Ele vive em uma superficialidade em uma credibilidade que retroalimenta sua arrogância e o faz ter disposição para dar opinião sobre tudo com ar de autoridade inconteste. O homem-massa é imprudente com suas certezas que mascaram a falta de real discernimento do que envolve o seu deslumbre com os conceitos jogados ao seu bel prazer. Ele se regozija nas facilidades que do mundo moderno, pois enquanto articulado, ou audacioso na própria ingenuidade, paradoxalmente está desconectado da compreensão acerca do que fora construído pelos antepassados para possibilitar suas comodidades. O “homem-massa” é antifilósofo por excelência, e pode ser visto em tipos que são muitos bons em determinadas coisas utilitárias do cotidiano, enquanto desnorteados em relação ao que acontece no mundo que o cerca e explica, de modo fechado em seus preconceitos e recalques.

25/02/2025 21h26

Imagem: michaelshermer.com

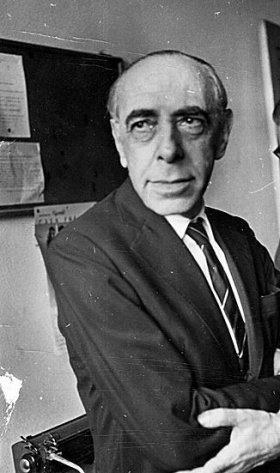

“O cérebro é uma máquina de crenças. A partir dos dados que fluem através dos sentidos, o cérebro naturalmente começa a procurar e encontra padrões, aos quais então infunde significado. […]”

Obra: Cérebro & Crença. Prólogo. Quero acreditar. Por que as pessoas acreditam? JSN Editora, 2012, São Paulo. Tradução de Eliana Rocha. De Michael Brant Shermer (EUA/Califórnia/Glendale, 1954).

Por que as pessoas acreditam? Pergunta que começou a ocupar meus pensamentos quando conheci (2001) um professor que me via como um “ateu em potencial”, por conta do meu ceticismo, o que associava inclusive em aspectos religiosos.

Repensei esta pergunta após o fim da minha crise de meia-idade, por volta de 2008, quando percebi, ao conversar com outros ateus que se mostraram tão contundentes na descrença, mesmo sem as experiências cognitivas que passei entre 2003 e 2007, onde o ceticismo se tornou mais intenso e depurado ou, em outras palavras, pensava, por que não desenvolvi um ateísmo “profetizado” pelo professor em 2001, após ter desconstruído diversos mitos doutrinários no seminário?

Até 2014 não tinha despertado para a amplitude deste problema, pois até então concebia “crença” mais no âmbito da fé religiosa e este livro me ajudou em um processo de reflexão sobre o cérebro como uma máquina de crenças pela busca de padrões (p. 18, p. 74), o que envolve heurísticas. Mais adiante percebi o quanto os ateus que conversei eram pessoas “crentes”, obviamente não no aspecto religioso; eram crentes, por exemplo, em termos políticos ideológicos, pois acreditavam em ideias com aparente base na “ciência”, porém sem comprovação objetiva e quanto mais tentavam associar suas posições políticas com base em “estudos” e “pesquisas”, mais se afastavam do que Thomas Sowell chama de “feedback da realidade”, pois pesava mais a apologética por uma determinada teoria. Restavam-lhes “convicções” disfarçadas em dados estatísticos interpretados sob um viés conveniente ao que se defendia; careciam do que Michael Shermer define como “máquina de detecção de desvios”, mediante o uso do recurso onde os humanos “nada mais são do que calculadoras racionais, que pesam as evidências pró e contra as crenças” (p. 312), o que enseja na ciência como meio de autocorreção.

Depois notei que “crença” é um elemento latente em decisões de investimentos, por mais que se utilize de modelos quantitativos e análises fundamentalistas, a razão é limitada e decisões são tomadas, em parte, por “intuição”, “convicção”, “confiança”, “feeling”. As pessoas acreditam porque a razão é insuficiente em muitos momentos, e como precisam decidir, recorrem a crenças.

Então, penso, crer não é necessariamente um problema, pois faz parte da necessidade existencial humana; passa a ser algo problemático quando impede um bom discernimento da realidade mediante o recurso da razão.

24/02/2025 22h17

Imagem: DW

“[…] O que se chama ‘livre arbítrio’ é essencialmente o sentimento de superioridade que se sente ante um subalterno. […]”

Obra: Além do Bem e do Mal ou Prelúdio de uma Filosofia do Futuro. Primeira parte: os preconceitos dos filósofos. 19. Hemus, 2001,Curitiba. Tradução de Márcio Pugliesi. De Friedrich Wilhelm Nietzsche (Reino da Prússia/Röcken, 1844-1900).

Nietzsche foi o primeiro filósofo que me fez pensar na relatividade do livre-arbítrio e na liberdade no máximo como uma ideia. Foi no auge do período de minha vida em que ainda tinha muitas certezas, logo no começo da crise de meia-idade por volta de 2002/2003 que, em meu caso, durou uns sete anos.

O curioso é que meu encontro com o martelo de Nietzsche se deu a partir de um debate sobre livre-arbítrio versus predestinação, que hoje considero uma das coisas do universo kitsch entre evangélicos, mas à época era de um ridículo suprassumo para este que vos escreve. Um professor de filosofia decidiu dar uma “martelada” mencionando esta passagem de Além do Bem e do Mal. Os debatedores entraram em loop e assim começaram com os habituais contorcionismos doutrinários… menos mal porque estavam quase indo às “vias de fato” por causa do clássico besteirol teológico.

Ainda não sabia que aquela longa crise me salvaria, mas tomei nota do favor que o ancião professor de filosofia me fez e um tempo depois lá estava nos pulmões a me ocupar com o martelo do filósofo marrento. Ah esse tal do livre-arbítrio… tanto enfatizam e serve para disfarçar o “complexo estado de prazer do homem que quer, que manda, e que, ao mesmo tempo, se confunde com o que executa, gozando assim o prazer de superar obstáculos com a idéia de que é sua própria vontade que triunfa sobre as resistências” (p. 28) ou, “Eu sou livre, ele deve obedecer” (p. 27), aliás, um problema teológico que, pela complexidade, acaba sempre debaixo do tapete mitológico onde estão as invenções abstratas apresentadas como se fossem “em si” (p. 31).

A liberdade “em si” é uma ilusão. A ideia de liberdade é o que existe categoricamente e para ter amparo na realidade carece de ser depurada por uma relatividade onde estão os fatores que a limitam. Não entender essa relatividade é correr o risco de fatalmente cair em dilemas existenciais que podem conduzir a quadros de profundo sofrimento além da aflição em si, entre os quais penso em um que me veio à mente, quando escutei um lamento de um senhor que descobriu que a fortuna que acumulou ao longo da vida não foi capaz de lhe dar a liberdade para ter o controle da situação, diante de um problema que enfrentou onde o dinheiro que tinha nada significava.

23/02/2025 20h31

Imagem: BR

“O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tomar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência.”

Obra : Os arquétipos e o inconsciente coletivo. II O CONCEITO DE INCONSCIENTE COLETIVO. a. Definição. Vozes, 2000, Petrópolis. Tradução de Maria Luíza Appy e Dora Mariana R. Ferreira da Silva. De Carl Gustav Jung (Suíça/Kesswil, 1875-1961).

Lá pelos idos de 2001 fui assistir a uma palestra sobre antropologia política e após o encerramento consegui falar com o professor palestrante. Não me lembro exatamente da pergunta que fiz, mas envolvia uma dúvida sobre as relações entre o inconsciente coletivo e a cultura política que foram na ocasião apresentadas. Contudo, a questão que formulei deve ter sido tão sem fundamento que, em tempo breve, ao conferir a obra que ele recomendou, lembrei-me da forma como tinha me olhado, pedido o papel onde eu tinha registrado a dúvida e escrito: Jung, Carl, Os arquétipos e o inconsciente coletivo, ler, pelo menos, o capítulo II.

Talvez minha pergunta tenha sido formulada no sentido de abordar o inconsciente coletivo de maneira equivocada, como algo especulativo, pelo menos foi o que pensei ao ler que Jung o define como “empírico”, algo que deve ser apontado como existente ou não, contudo deve ser separado de “aquisições mediante a linguagem da educação” e da “criptomnésia” (p. 55) . Sendo assim, envolve um processo observável de formas preexistentes, não-pessoais e coletivas que são herdadas correndo em paralelo com o consciente (p. 54). O inconsciente coletivo então não depende da experiência pessoal para existir (p. 53), e assim pensei, está posto na coletividade por causa de arquétipos que foram transmitidos pelos antepassados ou seja, nos elementos que o constituem, conforme Jung, por “determinadas formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo lugar” (p. 53).

Então entendi que o professor foi sábio, diferentemente de outros que gostavam de expor a carência de conhecimento elementar de alunos sobre determinado assunto ou simplesmente davam uma resposta técnica sem qualquer interesse de encaminhar o demandante para uma via de aprendizado concreto, ele me deu a chave hermenêutica para compreender o problema da política que subestima o poder do inconsciente coletivo e provoca crises evitáveis ou distorções sobre as origens de determinados fenômenos políticos.

Por fim, o entendimento do conceito em Jung me ajudou a compreender uma questão que se relaciona com o tema da Leitura de ontem. Não tive qualquer dificuldade para entender um argumento do analista de geopolítica Dario Fabbri [301]:

“Não foi Putin quem criou a Rússia, mas foi a Rússia que criou Putin” (4:08); a guerra da Ucrânia “não é a guerra de Putin” (9:00) , e sim de uma coletividade russa forjada pela cultura, pelos costumes, por uma visão peculiar de si mesma, em uma questão de psicologia coletiva; “é uma guerra profundamente russa” (11:10).

301. 12/11/2022 23h32

22/02/2025 22h18

Imagem: White House

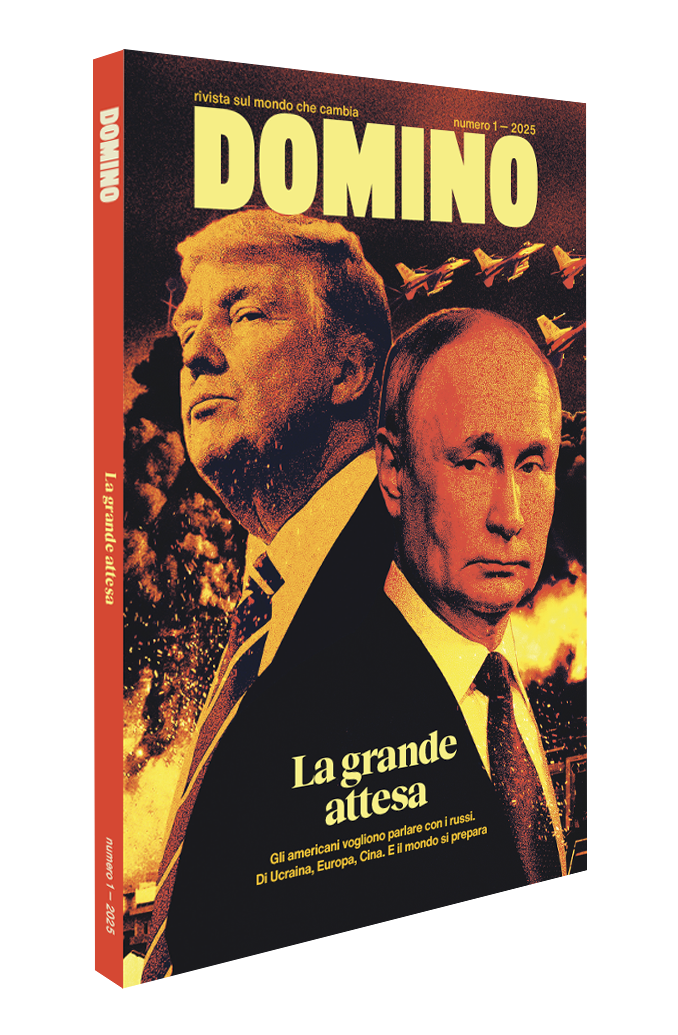

“Per staccare Mosca da Pechino, gli apparati assecondano la volontà trumpiana di congelare il conflitto in Ucraina […]”

Obra: Domino. 1/2025. La grande attesa. Aprire alla Russia senza perdere la faccia, il dilemma degli americani. Milano, 2025. De L. M. Ricci.

Dario Fabbri [299] é o diretor da revista Domino, “um instrumento de geopolítica” assim definida por seus idealizadores [300], à mon avis, leitura indispensável.

Assinada por L. M. Ricci, o artigo Aprire alla Russia senza perdere la faccia, il dilemma degli americani aponta uma questão importante para a compreensão das iniciativas do presidente Trump em favor do regime de Putin em relação ao conflito na Ucrânia: “Para separar Moscou de Pequim, os aparatos (do império americano) apoiam a vontade de Trump de congelar o conflito na Ucrânia, mesmo cedendo muito aos russos” (p. 26). A menção a “os aparatos” e não apenas a Trump diz respeito ao fato de que “o sistema institucional dos Estados Unidos não depende exclusivamente das escolhas do chefe do executivo” (p. 30). Aqui penso na lenda de que o presidente dos Estados Unidos dispõe de uma concentração de poder onde “tudo” depende de sua decisão executiva, quando na verdade há uma estrutura de aparatos que exercem notável influência na cadeia decisória.

O que faria sentido para Trump e os aparatos americanos uma aproximação em favor de Putin? Promover um distanciamento do regime russo em relação ao chinês, aponta o autor, e aqui penso, causar embaraço na relação China-Rússia no conceito disseminado de “multipolaridade” no âmbito do Sul Global. De fato a China é, disparada, a maior ameaça ao império americano e ter estreita relação com a Rússia, cujo arsenal nuclear supera o americano, seria um cenário tenebroso para o império americano. Em outras palavras, a ligação da Rússia com a China é um problema geopolítico onde os Estados Unidos priorizam ações que acabam por lembrar os tempos da Guerra Fria. Torno ao autor que menciona a aproximação de Trump a Putin para afastar a Rússia dos chineses, converge com interesses americanos na Europa. Ainda sobre os aparatos do império americano serem favoráveis à manobra de Trump, pode-se considerar que atrapalhar as ligações entre China e Rússia seria algo bem visto pela CIA e pelo Pentágono, pois “acreditam que é apropriado concentrar mais os próprios esforços na competição com Pequim e, por esta razão, o fim das hostilidades (com os russos) seria algo bem recebido por setores militares e de espionagem (americanos)” (p. 30), argumenta Ricci.

Na visão de Ricci, negociações unilaterais com Putin não significam o abandono da Ucrânia ao considerar os USD 6 bilhões no final do ano e a permissão dos mísseis Atacms, como um sinal aos russos que contam com soldados norte-coreanos, enquanto os ucranianos são forçados para negociação, assim como os russos; Trump e os aparatos americanos negociam com a pistola na mesa diante dos ucranianos, ameaçados do corte de fornecimento para defesa, e os russos, caso não negociem, tendo que se estenderem em uma guerra que ficaria sem perspectivas de vitória enquanto Estados Unidos e europeus dão suporte à Ucrânia. Então penso que não seria diferente esse cenário em se tratando do espírito do império: submeter tudo e todos a seus interesses e, sobretudo, na mensagem para a China, maior postulante a sucedê-lo.

299. 12/11/2022 23h32, 27/08/2023 15h18, 04/11/2024 00h01

300. https://www.rivistadomino.it/chi-siamo/

21/02/2025 22h18

Imagem: Vaticano

“[…] A actividade empresarial, que é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos, sobretudo se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum.”

Obra: LAUDATO SI’. CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE O CUIDADO DA CASA COMUM. 129, publicação online do Vaticano. TIPOGRAFIA VATICANA. De Papa Francesco, Franciscus (2013), Jorge Mario Bergoglio (Argentina/Buenos Aires, 1936).

Disseram-me que este espaço é uma espécie de “diário”. Não sei, talvez o seja. Sem dúvida faz parte de meu pacote terapêutico. Então, por um pouco, fico a pensar em um diário e assim vou confessar minha admiração pelo pastor Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco.

Identifico-me com sua forma de pensar o mundo e a fé. Tive a oportunidade de ouvi-lo em duas ocasiões in loco, no Vaticano, o que foi além da emoção. Das experiências de leitura às oitivas, paira o mesmo Bergoglio, que se estende ao Francesco. A autenticidade me é clara. Considero que talvez Francesco possa, no tempo oportuno, ser visto como um dos mais importantes papas da Igreja Romana, por ter avançado em pautas delicadíssimas, da expansão da participação feminina nas atividades da Igreja ao melhor acolhimento dos homossexuais, o que despertou a ira de linhas de pensamento reacionárias, excludentes e, em alguns casos, extremistas. Por isso Francesco é objeto de tanto ódio entre os que se dizem “católicos romanos” e se comportam como o tipo anticatólico que é vulgarmente chamado de “protestante”, quando partem para ofensas em vez de buscar o diálogo, outro ponto em que Bergoglio se notabilizou como pastor.

Não importa se ele for mesmo “socialista” em termos políticos, pois percebi que na base sociológica da cristandade primitiva há um “socialismo antes de Marx”, incompatível com a fé cristã em Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas e, desta forma, o possível “socialismo” político de Francesco, caso exista, será outra coisa diversa ao que apregoam marxistas e afins. Francesco aparenta desenvolver um pensamento político-econômico que em nosso tempo não encontro precisa definição, mas que tem relação íntima com preceitos apostólicos.

Mais uma confissão: a Igreja Romana é uma das herdeiras da matriz do primeiro cristianismo, e assim conserva uma base apostólica por um complexo processo humano que indica uma forma política tão sublime, sutil, espiritual, incompreendida por muitos cristãos ocidentais não católicos romanos, talvez controversa para a mentalidade “capitalista” do tempo presente, assim como para socialistas derivados do marxismo que arrogam para si um exclusivismo em torno do termo, sem considerar outra via. Arrisco-me a confessar que a via política dos cristãos primitivos seja um “socialismo voluntário”, baseado na caridade, na paz divina em sobreposição a Pax Romana, no amor ao próximo, cujo modelo perfeito é Cristo.

A última confissão do dia antes de comentar o texto desta Leitura: em Francesco me vejo como católico, a partir do sentido original do termo usado por Inácio, bispo de Antioquia, na carta à comunidade em Esmirna, passando por Agostinho de Hipona até chegar em Francesco d’Assisi. É neste sentido, penso, que “protestantes” são chamados de “irmãos”, assim como ortodoxos orientais e anglicanos: todos são católicos, todos são cristãos.

LAUDATO SI’, cantava São Francisco de Assis, o que faz o papa que adotou seu nome lembrar uma lição clássica do padroeiro da Itália: “a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: ‘Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras'” (p. 3). E sob essa inspiração, esta encíclica de Francesco se traduz em “um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta” (p. 13).

O tema do trabalho não poderia deixar de ser desenvolvido. Francesco então, no contexto do trecho (p. 101) desta Leitura, afirma no ponto anterior que “somos chamados ao trabalho desde a nossa criação” (p. 99). Insere o problema do sentido da vida relacionado com o trabalho e externa sua aversão ao progresso

tecnológico substituir cada vez mais o agente humano, com vista à redução de custos que, em termos práticos, é uma busco à maximização do lucro. Aqui vejo uma ponto delicado na visão econômica de Francesco, pois entendo que se trata de uma questão acerca do aprofundamento da relação entre o progresso tecnológico e a capacidade humana de se adaptar, o que envolve formação técnica, educação, entre outros fatores essenciais onde se insere o acesso a livre mercado e as externalidades, além do problema da concentração de renda. Penso que o dilema maior seja a equação da carência de capacitação humana versus progresso tecnológico.

Torno a Francesco que, dentro de sua conhecida pauta pelos mais vulneráveis, defende que “ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. O verdadeiro objectivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho” (p. 99), ideia que se opõe a prática de muitos governos progressistas que exploram mais os programas sociais que distribuem dinheiro com evidências de propósitos eleitoreiros.

Sobre o problema do emprego, ensaiado no ponto anterior, Francesco sugere “promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial”, o que se relaciona com o que entende ser uma contradição defender liberdade econômica enquanto ocorre redução do acesso ao trabalho (mais uma vez faz alusão à tecnologia promover substituição de força humana de trabalho).

Por fim, se esquerdistas costumam demonizar a atividade empresarial, Francesco, que para muitos também é um esquerdista (falta combinar com o próprio), a vê como uma atividade de “nobre vocação” (p. 110), em termos de sentido microeconômico, assim entendi. Neste aspecto, o pensamento econômico de Francesco, embora apresente pontos críticos, ao mesmo tempo se mostra independente do viés de luta de classes tão evidente entre socialistas que repetem terminologias marxistas como se fossem dogmas.

20/02/2025 23h12

Imagem: IHU

“Contra a tolice não temos defesa.”

Obra: Resistência e Submissão: cartas e anotações escritas na prisão. Prólogo. Prestação de contas na virada do ano de 1943. Dez anos depois. Sinodal, 2003, São Leopoldo. Tradução de Nélio Schneider. De Dietrich Bonhoeffer (Polônia/(Wrocław, 1906-1945).

Mais anotações quando seminarista, após ter notado aquele abismo [298]…

Em um balanço que faz dos dez anos de Hitler no poder, entre diversos temas, o pastor Bonhoeffer no cárcere aborda a tolice onde a define como “um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade”, pois contra o mal é possível protestar, argumentar, mas diante da tolice, não (p. 33). É inútil persuadir o tolo (p. 34).

Exige-se mais cautela diante do tolo em relação ao sujeito malvado, pois o primeiro tem uma completa satisfação consigo mesmo, de maneira que coloca de lado fatos incontornáveis como casos isolados, sem importância (p. 33) ou seja, o estúpido sempre vai adaptar situações mais absurdas à sua visão de mundo sem qualquer depuração ou análise crítica dos fatos que permita uma consistência entre o que defende ou crê, e o que de fato está a ocorrer. Lembrei-me deste trecho quando comecei a estudar a “paralaxe cognitiva” definida por Olavo de Carvalho, que aborda o problema do abismo entre a experiência real e a construção teórica.

Bonhoeffer não vê a tolice como um “defeito intelectual” e sim “humano”, quando argumenta que “há pessoas intelectualmente muito ágeis que são tolas e outras intelectualmente muito lentas que são tudo menos tolas” (p. 33), o que o faz considerar que a tolice seja um problema mais sociológico do que psicológico ao ponderar sua impressão de que não seria um “defeito de nascença” e sim algo assimilado ou as pessoas se deixariam tornar tolas (p. 33), questão que se conecta à relação deste problema com o poder que “castiga boa parte das pessoas, tornando-as tolas” (p. 34), de maneira que o poder depende da tolice disseminada. Aqui, penso, primeiro no contexto de ter vivenciado a idolatria dos alemães à Hitler, e em segundo, a minha percepção de não ser preciso fazer muito esforço para observar que se trata de algo evidente no mundo dos que se tornam fanáticos por políticos, sobretudo quando a polarização se torna extrema, como ocorrera nas últimas duas eleições presidenciais no Brasil, assim como nos arraias municipais.

Segue o pastor que muito me impactou, quando me debruçava em seus livros lá nos “pulmões” do seminário, a afirmar que uma conversa com um tolo se pode até sentir que se está dialogando com chavões e palavras de ordem, e não com a pessoa em si (p. 34); bem, essa sensação me é evidente quando tento dialogar com um apaixonado por político ou ideologia, assim como um fundamentalista religioso que se recusa a reconhecer algum ponto da realidade, pois não passa de algo submetido às suas crenças e não ao crivo dos fatos.

Em uma visão que, entendo, ser genuinamente cristã, Bonhoeffer vê o tolo como alguém “maltratado e abusado em seu próprio ser”; nesse sentido é uma vítima do poder que assim o tornou, não tem vontade própria, está alienado, manipulado, e desta forma pode até mesmo ser instrumento para cometimento de qualquer maldade, o que enseja na carência de uma libertação interior, que pode ser viável apenas, na maioria dos casos, por uma libertação exterior. E essa libertação interior é o que possibilita uma vida responsável diante de Deus, sendo “a única verdadeira superação da tolice” (p. 34).

298. 13/04/2022 22h52

19/02/2025 22h48

Imagem: Brasil 247

“A potential barrier to such developments, welcomed in Washington, is Cold War 2.0, which is already tearing not NATO, but the EU apart. […]”

Obra: Empire of Chaos. CAN CHINA AND RUSSIA SQUEEZE WASHINGTON OUT OF EURASIA? An Iron Curtain vs. Silk Roads. Nimble Books LLC, 2014, Ann Arbor. De Pepe Escobar (Brasil/São Paulo, 1954).

Em 2014 Pepe Escobar considerava que a Ucrânia “continua sendo a chave”, aqui, pensei, em se tratando de um problema mal resolvido desde o desfecho da União Soviética (URSS). Penso agora na última invasão russa e o conflito dela deflagrado, e entendo que a “chave Ucrânia” para compreender os dilemas geopolíticos entre a Rússia e o Ocidente estão bem definidas em minha tentativa de entender melhor os interesses. Muito mais do que o problema com o especulado ingresso ucraniano na OTAN, tema que remonta ao fim da Guerra Fria, parecem-me bem mais relevantes os interesses comerciais da Rússia em um território que abrevia rotas de navegação e que um dia pertenceu ao controle do Kremlin, pela extinta URSS; a guerra que Putin chama de “operação militar especial” é um conflito também por linhas de navegação.

As relações econômicas da Ásia com a Europa também são ponderadas pela interferência dos Estados Unidos, na visão de Pepe Escobar: trata-se de “uma barreira potencial saudada por Washington”, a desenvolvimentos mais avançados entre a China (amparada pelo então recente acordo de fornecimento de gás da Rússia) e o mercado europeu, com destaque para a Alemanha na ocasião, hoje em apuros econômicos. Essa barreira norte-americana não despedaçaria a OTAN e sim a União Europeia (p. 605). Hoje isso me parece ainda mais evidente; em um ambiente com Trump na Casa Branca, há mais vantagens ao ex-agente da KGB, enquanto a posição da União Europeia segue cada vez mais reduzida, penso, à sombra dos Estados Unidos, pior que o cenário traçado por Pepe Escobar no contexto desta obra.

De fato, a única coisa relevante no tabuleiro que resta para os europeus se segurarem um pouco ainda é a OTAN, que se encontra sob uma ameaça de enfraquecimento promovido pelo mesmo Trump que, para o “Make America Great Again“, está sinalizando o velho protecionismo em uma agenda onde promete devastar as províncias que não lhe baterem continência, de maneira que parece estar disposto a beneficiar pontos nos planos de Putin diante dos europeus decadentes neste grande jogo, o que envolve uma expansão territorial de “espaço vital” a fazer da Ucrânia um Stato cuscinetto.

Impressiona-me certezas que vejo em “analistas” favoráveis à agenda de Trump (e tentam se vender como imparciais), assim como os que promovem a dita “multipolaridade” prometida no Sul Global capitaneado pelos governos chineses e russos. O mundo geopolítico é de uma complexidade que humilha minha capacidade de reflexão, e caso eu decidisse abraçar algum lado, a humilhação daria vazão à alienação. Vejo um imenso quebra-cabeças neste mundo onde consigo identificar o encaixe correto de pouquíssimas peças em meio a vieses ideológicos degenerados que prometem o que antigamente se chamava Pax Romana; de um lado um vendedor do que chama de “liberdade” enquanto financia tiranias pelo mundo e deseja conservar seu fetiche de ser a “polícia global”, e do outro, uma dupla de vendedores com uma desafiante sofisticação sob apelos de que o mundo que intenciona é “multipolar”, só não entendo como seria com uma Rússia de oligarcas com a batuta de um sistema de poder onde adversários políticos amanhecem mortos e uma China comandada por um regime de partido único que não tolera oposição.

18/02/2025 21h33

Imagem: Avanti!

“Alla prima riunione dei «Fasci di combattimento», che ha luogo a Milano il 23 marzo, Mussolini, lancia davanti ai suoi amici della città, quasi tutti interventisti di sinistra […]”

Obra: Fascismo 1919-1922. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2022, Milano. A cura di David Bidussa. De Angelo Tasca (Italia/Moretta, 1892-1960).

Fascismo 1919-1922 é a síntese da monografia Naissance du Fascisme, que teve sua primeira edição na primavera de 1938. Na introdução, David Bidussa afirma que Fascismo 1919-1922 talvez tenha sido “um trabalho de colagem realizado fisicamente por Andrea Caffi em nome de Tasca” (p. 11), político e historiador de uma ala moderada do comunismo italiano. Um trabalho produzido durante a fase final do regime fascista, o que me parece ainda mais interessante.

Nasceu e morreu em Milão o fascismo original, histórico. No trecho (p. 53) desta Leitura, uma demonstração da pauta que Mussolini apresentou ao Movimento “Fasci di combattimento“, de onde se deriva o termo “fascismo”. A pauta do ex-membro do Partido Socialista Italiano, que se tornaria o maior nome do fascismo, certamente seria muito bem recebida em vários grupos de esquerda da atualidade: sufrágio universal, voto das mulheres, abolição do Senado, convocação de uma Assembleia Constituinte, extensão da democracia política na economia, substituição do exército permanente por uma milícia nacional com curtos períodos de instrução e tarefas exclusivamente defensivas, imposto extraordinário sobre o capital, apreensão de todos os bens das congregações religiosas, entre outros apelos.

A primeira pauta de Mussolini em 23 de março de 1919, aos seguidores do “Fasci di combattimento“, significa que o fascismo foi de esquerda, como em certa ocasião escutei de um professor com viés de direita liberal em economia? Primeiro, entendo, o fascismo é o tipo da coisa que ninguém quer assumir familiaridade ou ter seu nome mencionado na certidão de nascimento. Segundo, trata-se de um recorte de um momento, uma pauta publicitária. Terceiro, não foi de esquerda (apesar da terminologia ser rasa e anacrônica nos tempos atuais) o que Mussolini estava a organizar em Milão e que acabou por se consolidar com amplo apoio na opinião pública, da burguesia, passando por trabalhador até chegar no clero. Talvez nem o próprio Mussolini sabia exatamente o caminho que estava a percorrer, porém, terminou sendo de direita, na extremidade, quando alcançou o poder. Foi de quem queria expropriar bens da Igreja ao que celebrou Latrão; o fascismo foi uma consolidação que se deu no pragmatismo do poder. Partiu de uma simbiose de socialismo com nacionalismo, como menciona Bidussa (p. 54), penso para atrair e unir multidões, contudo, fluiu para se tornar uma via de capitalismo corporativista gravitando no Estado a favorecer elites que temiam o comunismo.

Considero também que Mussolini foi um dos mais bem sucedidos oportunistas demagogos do final dos anos 19210 até meados dos anos 1930, que rompeu e se tornou o maior adversário de comunistas e socialistas convencionais à época. Mussolini envolveu pautas progressistas para tornar atraente o seu plano de poder a incautos simpatizantes de teses progressistas, para depois ajustá-lo no exercício para alienar a classe média e, sobretudo, empresários, cujo espírito capitalista não resiste a um corporativismo em torno do Estado, e assim o Movimento “Fasci di combattimento” foi apenas um apelo inaugural para se transformar em uma versão final, o “fascismo”, com uma agenda econômica de capitalismo fortemente policiado que atraiu os mais chegados ao protecionismo do setor produtivo, este último tolerado quanto à posse de meios de produção em troca da submissão ao regime, o que despertou a atração de Hitler que compartilhava dos mesmos ideais mediante o Nacional Socialismo.

O fascismo original nasceu e morreu com Mussolini, mas o espírito fascista está ativo e quem quiser estudá-lo, penso, pode assim começar pelo dito “socialismo de mercado” que tanto tem encantado pensadores em economia no Brasil.

17/02/2025 22h17

Imagem: dfi.dk

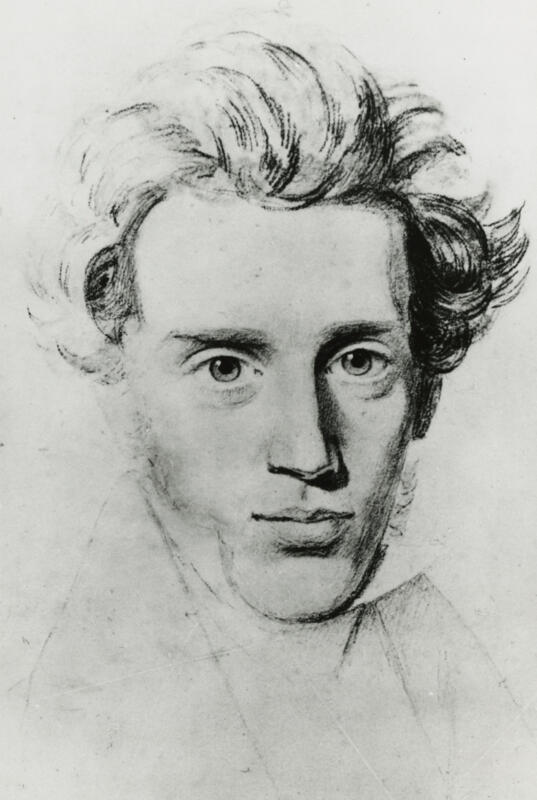

“Apressai-vos pois! Ah, como essa angústia aumenta a vossa beleza. Mas a angústia em si não é bela, só o é no instante em que nos apercebemos da energia que a ela se sobreleva. […]”

Obra: Diário de um sedutor. 4 de abril. Abril Cultural, 1979, São Paulo. Tradução de Carlos Grifo. De Søren Aabye Kierkegaard (Dinamarca/Copenhague, 1813-1855).

A beleza da angústia – por Heitor Odranoel Bonaventura

Levo comigo o que sou

ou uma angústia

para representar

o que posso suportar?

O pensamento que ocupa

meu espírito me humaniza?

ou será uma caricatura

de outra angústia

que me coloniza?

O que chamo de liberdade

não será uma ilusão,

por mais uma angústia

que me permite escolher

sem a plenitude saber?

Singular beleza procuro

em mistérios do meu ser

que aparenta estar,

enquanto a vida permitir

cada angústia desbravar.

16/02/2025 14h52

Imagem: ADAA

“[…] Você acha que deveria conhecer o futuro antes de ele acontecer e acha que um erro não é uma inconveniência ou um obstáculo no caminho, é uma catástrofe. […]”

Obra: Vença a Depressão Antes Que Ela Vença Você. 5. “Não suporto cometer erros”: como sentir-se “suficientemente bom”. Perfeccionismo e depressão. Artmed, 2015, Porto Alegre. Tradução de Sandra Maria Mallmann da Rosa. De Robert L. Leahy (EUA/Virgínia/Alexandria, 1946).

Junto com sinais de depressão, a considerar o trecho (p. 86) desta Leitura, são enfatizados pelo autor problemas relacionados com o perfeccionismo e a dificuldade para lidar com erros. Esta parte da obra de Leahy me fez pensar também em minhas experiências de leituras sobre obras de Nicholas Taleb, sobretudo na questão de saber “apreciar erros” [297].

O clínico PhD abre o tópico afirmando: “Quando você está deprimido, personaliza os erros; pensa que, se cometeu um erro, a culpa é inteiramente sua” para, em seguida, apontar uma característica do deprimido (p. 86) que me chamou mais atenção em relação ao que venho meditando: o futuro inexiste.

Antes, interessante a tabela de Escala Multidimensional de Perfeccionismo apresentada com 35 itens a serem respondidos cada um com a ponderação de 1 a 5 (pp. 87-89); um exercício para o leitor. O perfeccionismo então é trabalhado por Leahy em dois tipos: o primeiro é Adaptativo, baseado em metas realistas, aberto a erros, equilibrado em relação a aspectos negativos e positivos, além de dispor uma satisfação no trabalho; o segundo é o Mal-adaptativo, com metas fora da realidade, que não suporta erros, tem foca em aspectos negativos e nunca se está satisfeito com o que realiza (p. 91).

Contudo, torno ao ponto que mais me despertou atenção acerca do problema que venho meditando há algum tempo. Afirma Leahy que “nem sempre temos as informações de que precisamos para tomar a decisão certa”, as que dispomos são “imperfeitas”, mediante o fato de que “não conhecemos o futuro até que ele aconteça”. Esse desconhecimento que diz respeito ao futuro, o que envolve um déficit na análise racional das coisas, penso, implica no problema que Leahy aponta na necessidade de tomada de decisões que se voltam às emoções; “você não pode viver sem emoções, instintos ou intuições”, pois, na carência de todos os dados para uma decisão segura, penso, sobretudo sobre o que vai acontecer, emoções, instintos e, diria, crenças, convicções, dão significado na existência enquanto podem conduzir a erros (p. 93). Para viver é preciso decidir diante da insuficiência de dados e da imprevisibilidade com consciência das fragilidades desse ato, sintetizo algo consolidado em minhas reflexões ao meditar no que o autor afirma sobre planejar cometer mais erros para ter condições de experimentar a vida (p. 94) ou, penso, quem exige precisão plena nas decisões, apenas com base na razão, abrirá uma porta para dilemas existenciais que podem resultar na negação da vida à autodestruição.

O problema é que o perfeccionismo mal-adaptativo repudia erros pois deseja uma relação perfeita com todas as variáveis que o envolvem a inseri-lo no insolúvel problema do desconhecimento do futuro. Esse tipo de perfeccionista vive um martírio auto infligido ao exigir de si o impossível: a integralidade de acertos enquanto enfrenta a realidade de que não tem controle de todas as variáveis, não pode prever todos os efeitos e assim não tem condições de saber se as decisões que tomou são totalmente seguras do ponto de vista do que desejou. O perfeccionista mal-adaptativo ao decidir, quando as coisas dão errado, passar a viver um drama pois em sua escala de exigências, errar é uma falha imperdoável. Esse tipo não tem consciência de suas limitações e vive a cair no dilema do “Allen”, um dos casos mencionados por Leahy; Allen não suporta erros, pois os associa tão-somente à irresponsabilidade (p. 94) , quando na verdade erros ocorrem produzidos por pessoas responsáveis e inteligentes (p. 95), até de forma grotesca, porque essa condição faz parte do que significa ser humano.

Levar a sério as próprias limitações sobre as coisas que não pode controlar, nem prever, não submeter a ocorrência de erros cometidos a uma auto crítica distorcida, sendo diligente com a consciência de procurar uma evolução diante das falhas, eis o que penso acerca da “imperfeição bem-sucedida” (p. 99), sugerida por Leahy, onde ter padrões razoavelmente altos e esforçar-se por progressos, de maneira que a imperfeição no cotidiano contribui para avançar no que se realiza, é um caminho para não cair em perigosos dilemas que atormentam os perfeccionistas absolutos.

297. 30/05/2023 23h24

15/02/2025 16h31

Imagem: flickr

“O Estado democrático igualitário é menos uma realidade que uma aparência. A nova sociedade, como todas as anteriores, tem as mesmas duas castas governantes – sacerdotal e aristocrática, autoridade espiritual e poder temporal”

Obra: O Jardim das Aflições. De Epicuro à ressureição de César: ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Livro V. Capítulo 9. Caesar Redivivus. §32 As novas tábuas da Lei, ou: O Estado bedel. Vide Editorial, 2015, Campinas. De Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (Brasil/São Paulo, 1947-2022).

Curiosa citação de Assim falou Zaratustra na abertura do parágrafo (p. 345); confusões análogas.

Torno ao Olavo de Carvalho que me ensinou muitas coisas boas para aprimorar o espírito. Eis o Olavo que conservo em minhas reflexões enquanto o das redes sociais me deixou perplexo pelo inverso da sofisticação que percebi em seus livros que, à mon avis, devem ser bem estudados por todos interessados em filosofia, economia, política, geopolítica, independente do viés ideológico.

Afirma o filósofo brasileiro que as duas castas mencionadas no trecho (p. 345) desta Leitura, existirão “onde quer que seres humanos se aglomerem numa coletividade que seja maior do uma família”, ora de maneira explícita, ora implícita; como um “código secreto” subsistirão no fundo de todas as constituições políticas, não importa se liberais, socialistas, democráticas, oligárquicas, monárquicas, republicanas, porque residem na “constituição ontológica e até mesmo biológica do ser humano” (p. 346).

Suscita Olavo de Carvalho (nota 227) o problema da incapacidade de percepção das castas na intelectualidade moderna mediante a confusão com as “classes” em traços econômicos definidos por Karl Marx (1818-1883). A visão de Marx, segundo o professor, acabou “copiada com automático servilismo por toda tradição dominante nas ciências sociais” (p. 346). Neste ponto, penso, a “luta de classes” é uma doutrina que induz, a quem nela se baseia, para um ingênuo entendimento de que o lado oprimido (entendo que na dinâmica social é um fato apontado por Marx), uma vez superado o lado opressor (idem ao relacionado com o oprimido), terá uma relação justa, diria santificada, com o poder uma vez assumido, mesmo que se use a expressão “ditadura do proletariado”, parecem amenizar o significado do primeiro termo, como se ideologia igualitária fosse sinônimo de sociedade igualitária. A questão é que essa “ditadura do proletariado” exigira uma estrutura de poder que, inevitavelmente comporá uma elite governante.

Se por um lado a questão ontológica apontada por Olavo de Carvalho me fez pensar em desdobramentos políticos mediante o que fora observado em regimes socialistas mais extremos, digo autoritários, por outro torno a um ponto ainda mais delicado, complexo, quando o filósofo argumenta em favor da constituição das castas no espírito humano, acerca da forma oculta como a concentração de poder se dá na sociedade democrática enquanto professa de forma enganosa a equalização da distribuição do poder (p. 347).

Há alguns dias conversei com um jovem que parecia estar no rol de entrada da crise de meia idade, um tanto profundamente indignado com as injustiças do mundo. Em alguns momentos parecia o meu eu no início dos anos 1990, crente de que poderia ser encontrado, ainda em nosso tempo, algum modelo socialista capaz de melhorar substancialmente o mundo. De fato, o mundo está carregado de injustiças, muitas das quais são celebradas de forma subliminar. Evitei falar dos magnatas mais famosos do mundo corporativo; aproveitei que ele é fã de um jogador de futebol brasileiro, que recentemente andou comprando mansões recentemente após retornar ao país, e perguntei se seria justo o salário que o seu ídolo recebe. A resposta foi um categórico “não”. Em seguida adentrei em questões da cadeia de concentração de riqueza que coisas banais do entretenimento geram, além do consumismo e o quanto ele, na condição de consumidor como fã, estimula o que chama de “injusto” (o salário do tal jogador, o enriquecimento de grandes corporações que exploram marcas, etc.). O exemplo foi utilizado não para condenar a riqueza e sim para suscitar uma reflexão sobre o quanto muitos crentes em “soluções” socialistas desejam melhorar o mundo depositando em arranjos políticos suas esperanças enquanto estão envolvidos por coisas que incentivam ainda mais aquilo que afirmam desprezar.

Contudo, essa consciência sem considerar o problema ontológico do ser humano no exercício do poder (aqui tento expressar em outras palavras o que Olavo de Carvalho analisa de forma tão cirúrgica), é acreditar que aqueles que ocuparão a estrutura de um poder pós revolução estarão isentos do espírito de casta e serão como anjos de Deus entre os homens. Quando o jovem afirmou que é lógico, belo e justo tomar dos ricos para dar aos pobres, raciocinou em viés marxista ignorando completamente as consequências de um processo de tomada que só pode ser realizado por imposição mediante um exercício de poder político que seria conduzido por seres humanos que teriam seríssimos dilemas, falhas de caráter e conflitos diversos que não garantem que o resultado final seja mesmo o do igualitarismo, o da “justiça social”, muito pelo contrário, pois basta ver o elitismo político e econômico que se desenvolve em regimes socialistas mais avançados enquanto a pobreza é persistente. Não queria que o jovem aceitasse minhas ponderações de forma imediata, mas que apenas as considerasse dentro de sua nobre busca por justiça e dignidade entre nossos semelhantes.

14/02/2025 21h52

Imagem: ex-isto

“Só o presente é verdadeiro e real; ele é o tempo realmente preenchido e é nele que repousa exclusivamente a nossa existência. […]”

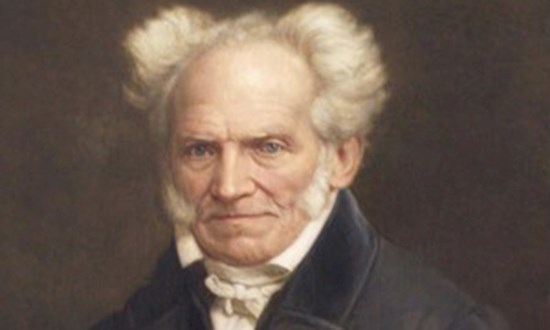

Obra: Aforismos para a Sabedoria de Vida. Capítulo V. Parêneses [exortações] e máximas. B: Nossa conduta para conosco. Martins Fontes, 2002, São Paulo. Tradução de Jair Barboza. De Arthur Schopenhauer (Alemanha/Frankfurt am main, 1788-1860).

Lá pelos idos de fevereiro de 2020 os sinais de uma pandemia de coronavírus eram evidentes e demonstravam, de forma brutal, como são ilusórias muitas das ideias que temos sobre controles, assim como as sensações de segurança e as garantia que pensamos ter acerca da vida e do futuro quando raciocinamos como se esses coisas fossem absolutas; A relatividade desses dois escopos existenciais induzem à nossa vulnerabilidade. Dois meses depois vi essa imensa desilusão dar lugar a um abrupto desespero em muitos colegas conhecidos que tinham negócios sensíveis ao lockdown, do comércio fechado às carteiras de investimentos.

A pandemia veio para trocar a chave da ideia de futuro até então tão promissor, por algo do “fim dos tempos”. Naqueles dias que se tornaram meses, e que se estenderam até o final de 2021, fez enorme diferença em minha vida ter a consciência de que o futuro simplesmente não existe. A descrença no futuro foi uma chave importante junto com o foco de que caberia se pautar nos problemas reais do presente. Schopenhauer foi um dos filósofos que me fizeram pensar no problema de tratar como real (o que está no presente) o que se imagina sobre o futuro (p. 155), um fato que até o final de minha juventude não dava importância, quando não, o confundia com a predição de ocorrências estimáveis, regressões por modelos matemático e o os ciclos de fenômenos naturais. A predição de um fenômeno é objeto do planejamento, da observação científica, de reflexões, mas não significa que se tem o conhecimento do futuro. Se um erro ocorrer em um sistema, por exemplo, posso programar rotinas para tratá-lo. Equipamentos e aplicativos podem ser acionados de acordo com a predição que se tem em torno do horário e de fenômenos naturais periódicos, tais como o anoitecer e o amanhecer. No entanto, essas capacidades no intelecto humano não deve ser confundidas com a ideia de saber o porvir, tampouco controlá-lo; não sei quando um determinado problema vai ocorrer, apenas sei que pode acontecer e se assim for, posso tomar algumas medidas programáveis.

No Sermão da Montanha, o dito de Jesus em Mateus 6:25-34 demonstra como a preocupação com o futuro é algo inútil e prejudicial por se relacionar perigosamente com a ansiedade; um estresse em vão é se preocupar com o dia de amanhã, sendo preferível se voltar à realidade do presente em “basta a cada dia o seu mal”. O que se estima do futuro está no ramo dos pensamentos automáticos, e levá-los a sério, sobretudo em situações dramáticas, de forma distorcida como se fizessem parte da realidade é o que incentiva o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, abrindo um caminho para problemas mais sérios até a depressão. Então, aprender a neutralizar crenças que automatizam o pesar sobre o futuro (pessimista, mas também podem ser danosas no otimismo) foi um fator determinante para que eu pudesse passar pela tormenta priorizando o que realmente importava, passo a passo, um problema de cada vez, cuidando dos domésticos, atendendo os clientes e ajustando as carteiras de investimentos. Lembrei-me de uma frase atribuída a Sir Winston Churchill (1874-1965): “Se você vai passar pelo inferno, não pare de andar”, mas o futuro parecia insistir em ser o centro das atenções na vida de quem se pautava nos temores do que se pensava mais sobre o que iria acontecer (a tal crença confundida com realidade) em vez de buscar a superação para as coisas concretas do presente. Para finalizar, lembrei-me naqueles dias dos versos de Toquinho em Aquarela:

E o futuro é uma astronave

Que tentamos pilotar

Não tem tempo, nem piedade

Nem tem hora de chegar

Sem pedir licença

Muda nossa vida

E depois, convida

A rir ou chorar

13/02/2025 22h23

Imagem: Jornal da Unicamp

“[…] Cruzaram a cozinha, apontando metralhadoras para a empregada […]”

Obra: Ainda estou aqui. Parte 2. O telefone tocou. Objetivo, 2015, Rio de Janeiro. De Marcelo Rubens Paiva (Brasil/São Paulo/São Paulo, 1959).

“Mas eles eram todos comunistas!”, escutei lá pelos idos de 2018, enquanto conversávamos brevemente sobre a violência policial e a tortura nos anos 1970, durante a ditadura militar. Então perguntei: “Como assim?”. A conversa começou a ficar indigesta quando notei a indiferença do interlocutor com a brutalidade do aparato policial, seguida por um certo saudosismo do que insistia em chamar de “Revolução de 64” enquanto minha definição de “ditadura” o deixava ainda mais irritado. Sobrou-me uma definição de “comunista” quando mencionei o caso “Rubens Paiva” [296]. Um pouco antes de encerrar a conversa, indaguei: “Mas, pelo que me consta, Paiva não era comunista e não apoiava a luta armada” (p. 109). O senhor respondeu a repetir o que abre este parágrafo.

Um tempo depois o empolgado com a eleição do então “17” notou minha indisposição para novas conversas. Aprendi que, diante de alguém com crenças tão enraizadas em coisas que tenho repugnância, será estresse em vão propor uma interação onde, penso, o maior propósito consiste em um mútuo aprendizado; se uma parte não abre mão de analisar as próprias “convicções” em uma troca de ideias e passa a ofender a outra na sua radical defesa, basta-me então seguir o meu caminho e desejar o bem a quem, preventivamente, mantenho distância.

Não assisti ao filme. Tentei imaginar a cena que hoje seria surreal, além do espanto da empregada diante de indivíduos do aparato que invadiram a residência com metralhadoras (p. 99), o que me parece emblemático para distinguir a distância entre as realidades que tento imaginar da sociedade dos anos 1970 sob o regime militar, e a que vivo. Embora o aparato estatal da democracia de meu tempo seja tão invasivo na vida privada, percebo que nada se compara ao da repressão que levou a vida de Rubens Paiva. Creio que é importante fazer esse esforço mental comparativo para não banalizar o que aconteceu durante a ditadura.

296. 02/12/2024 23h13

12/02/2025 22h05

Imagem: B&N

“[…] in a spirit of hostile interference against us, for the avowed object of thwarting our policy and hampering our power, limiting our greatness and checking the fulfillment of our manifest destiny to overspread the continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions.[…]”

Obra: Annexation (1845). United States Magazine and Democratic Review 17, no. 1 (July/August 1845): 5-10. De John Louis O’Sullivan (1813-1895).

“Chegou a hora de cessar a oposição à anexação do Texas, toda agitação adicional das águas de amargura e conflito, pelo menos em conexão com esta questão, – talvez embora exija de nós como uma condição necessária da liberdade de nossas instituições, que devemos viver para sempre em um estado de luta ininterrupta e excitação sobre algum assunto de divisão partidária ou outro. Porém, no que diz respeito ao Texas, já foi dado o suficiente para a festa. Para o país ter sucesso, é hora do dever comum do Patriotismo”, assim é aberto o artigo Annexation (1845) do editor John O’Sullivan que, no terceiro parágrafo, utilizaria pela primeira vez (pelo que se tem notícia) do termo “destino manifesto” relacionado com a expansão territorial dos Estados Unidos pelo continente, em uma espécie de vocação “pela Providência” (p.2) . Uma doutrina nascia e seria desenvolvida para definir um traço do imperialismo norte-americano. O termo seria repetido no editorial do Morning News de 27 de dezembro de 1845 [295], em referência à questão de outra anexação, na ocasião relacionada ao Oregon.

John O’Sullivan e seus pares em 1845 queriam fazer a América grande, e Trump em 2025 reedita este “chamado” face ao Canadá, à Groelândia, em uma combinação de outros elementos geopolíticos, entre os quais se encontra o conceito de Lebensraum, muito comum na composição de impérios. No entanto, confundir um povo com a ideia do “manifest destiny” não me parece algo justo. Isso posto, meu antiamericanismo se dá por conta da doutrina de que os Estados Unidos são o baluarte do destino da nossa espécie no planeta, por meio de um chamado da “Providência”, ou seja, do âmbito “divino”, em uma mistura que produz o que há de mais tóxico no poder político: o espírito que tenta reavivar ideias do imperialismo romano atualizado por uma teologia protestante de predestinação mequetrefe de inspiração calvinista (uma das piores doutrinas no escopo cristão).

Meu antiamericanismo está no “manifesto divino”, penso, doutrina abjeta, “proto-nazista”, o que implica na resistência a todos que a defendem direta ou indiretamente, de “patriotas do Tio Sam” a provincianos, passando por analistas, influenciadores (não raramente disfarçados de professores), além de especialistas que parecem imparciais (utopia), enquanto apetecem falar dos perigos do expansionismo chinês, dos planos de Putin com a “mãe Rússia”, dos regimes socialistas extremos (todos repugnantes) e fingem que o expansionismo americano não está na mesma estirpe de malignidade de impor submissão pelo mundo.

295. JOHN L. O’SULLIVAN AND MANIFEST DESTINY Julius W. Pratt. New York History, Vol. 14, No. 3 (JULY 1933), pp. 213-234 (23 pages). https://www.jstor.org/stable/24470589

11/02/2025 21h11

Imagem: wikipedia.org

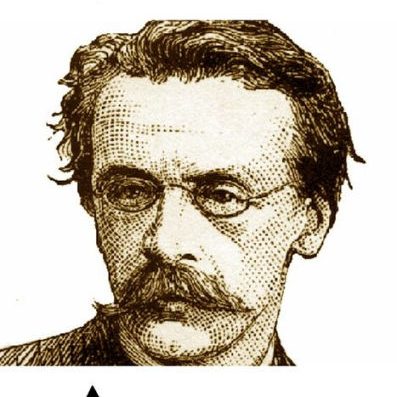

“O sofrimento e a dor são sempre obrigatórios para uma consciência ampla e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes, a meu ver, devem experimentar uma grande tristeza no mundo […]”

Obra: Crime e Castigo. V. Editora 34, 2009, São Paulo. Tradução de Paulo Bezerra. De Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (Império Russo/Moscou, 1821-1881).

Na imensidão literária de Dostoiévski, mais uma vez personagens muito acima do lugar comum que acabam por provocar o leitor a “participar” da conversa.

Raskólnikov crê em Deus, na Nova Jerusalém, na ressureição de Lázaro, na ordem natural, nas coisas antigas e recentes, conjectura sobre pessoas extraordinárias, de pensamento inovador portadoras da “palavra nova”. Um homem dinâmico que se abre a uma discussão sobre um artigo que publicou. Aqui vejo um recurso que Dostoiévski utiliza para desenvolver um diálogo mais sofisticado, o que torna a leitura mais interessante.

Enquanto apreciava o texto, fui meditando como no debate os extremos em Dostoiévski interagem para esmiuçar a dinâmica do espírito humano. Quando Razumíkhin “problematiza” o cumprimento do dever “a quem é dado o direito de matar”, um ponto crítico do artigo, Raskólnikov neutraliza a polêmica proposta a combinar uma abordagem que é racional com o que é inerente ao ser humano quando lida com sentimentos mediante “uma consciência ampla e um coração profundo” onde “o sofrimento e a dor são sempre obrigatórios”.

O que Razumíkin não consegue enxergar pelo seu jeito de pensar simplista, Raskólnikov desnuda quanto às consequências emocionais do enfrentamento do que se espera por algo que cabe ser feito; “não se trata de permissão nem de proibição”. A realidade meditada em um dilema ganha um contorno dialético entre razão e sensibilidade sobre a consciência em torno de um dever para algo desagradável, a implicar em sofrimento, em um estresse que deve ser enfrentado com a mesma disposição dada ao cumprimento em si.

10/02/2025 22h35

Imagem: Jornal Opção

“O verdadeiro inimigo da tradição é a anarquia espiritual, que esmaga todas as continuidades […]”

Obra: Ensaios Reunidos. Volume I. 1942-1978. Terceira Parte: Julgamentos. Tradição e tradicionalismo. Topbooks/UniverCidade, 1999, Rio de Janeiro. De Otto Maria Carpeaux (Áustria/Viena, 1900-1978).

Crenças… costumes… Tradição… “conjunto de coisas que são o objeto de lamentações nostálgicas de todos os velhos e de todos os retardatários” (p. 200).

A autoridade que nela opera e é repassada indica a continuidade como essencial, o que a faz parecer contra-revolucionária, porém, em muitas ocasiões, lembra Carpeaux, ocorreram revoluções tradicionalistas, sendo a Inglaterra um notório caso histórico de movimentos tradicionalistas que emergiram contra as inovações (p. 201). Não se “cria” tradição (p. 201), se define; “tradição é escolha” (p. 200), implica em liberdade na consciência humana (p. 204) para segui-la, reverenciá-la, obedecê-la, observá-la.

Definir como acontece a “tradição” e como deixa de existir envolve algo bem mais complexo que desconstrói slogans e estereótipos. Um exemplo citado por Carpeaux pode ser verificado em Lênin tendo traços de tradicionalista em certo sentido. O líder bolchevique afirmou que “a cultura proletária não deve ser outra coisa senão a evolução sistemática dos tesouros que a humanidade conquistou sob o jugo dos capitalistas” ou seja, uma forma de continuidade, um resultado teorizado acerca do que se entende de um processo civilizatório. Aponta Carpeaux as origens do marxismo, ainda na concepção de Lênin, que bebeu das fontes da filosofia alemã, da economia política dos ingleses e do materialismo francês do século XVIII. Lênin reconhece uma continuidade em sua ideia de revolução que destrói uns aspectos e preserva outros, sendo assim um tradicionalista “pela metade”, pois não faz parte de suas raízes as “angústias religiosas” (p. 202), peculiaridades de um verdadeiro tradicionalista e, penso, também porque rompe com a visão de tradicionalismo como fenômeno que não se apresenta como um programa político (p. 202), conforme define Carpeaux.

O que Lênin considerou ridículo, como lembra Carpeaux (p. 201), em relação aos que almejam a ruptura geral com o que fora construído ao longo do tempo, sem uma continuidade, penso, está para os que, na atualidade, desejam descontruir tudo, negar instituições de forma anárquica, o que não tem suporte na realidade, à mon avis. Pensei em um casal gay que constituiu um lar, tem filhos adotivos e se ocupa em garantir o bem-estar de todos na célula familiar assim como são diligentes em questões de herança para seus descendentes ou seja, o casal gay que imaginei (algo bem comum, penso) segue tradições em torno de família, embora esse mesmo casal possa ser visto, de forma injusta, preconceituosa, distorcida, como um exemplo de negação da família, quando se utiliza o termo “tradicional”. A tradição é, de certa forma, perene, em meio aos dilemas entre os que arrogam por sua forma e defesa, o que não passa de uma visão particular e não a tradição em si, que é algo de um conceito bem mais amplo e profundo.

Reverenciar os antigos diante do moderno é uma profissão de fé bem tradicionalista, aponta o erudito, que evoca ser a tradição uma força sem necessidade de se justificar diante de nós (p. 203); a tradição é uma “tática pedagógica” que ensina a guardar a continuidade face às experiências do passado e a selecionar o que serve “para reconhecer o durável dentro do instável em nosso curto momento de vida” (p. 204).

09/02/2025 15h14

Imagem: TonLivre.fr

“Les dictateurs sont les domestiques du peuple, — rien de plus, un foutu rôle d’ailleurs, et la gloire est le résultat de l’adaptation d’un esprit avec la sottise nationale.”

Obra: Journaux intimes. Fusées. Mon coeur mis à nu. LXVI. G. Crès, 1920, Paris. De Charles Pierre Baudelaire (France/Paris, 1821-1867).

Baudelaire foi mais um autor que começou a fazer parte de minha juventude após ser classificado como “não recomendável”. Quando me envidei na nobre tarefa de desapontar quem se achava na posição de definir o que me cabe ou não ler, causou-me perplexidade seus ensaios e suas poesias, sobretudo em As Flores do Mal.

Neste ponto sobre política em Mon coeur mis à nu, Baudelaire aborda uma questão de forma bem típica ao seu estilo realista de pensamento (tradução livre): “perante a história e o povo francês, a grande glória de Napoleão III foi provar que o primeiro a chegar pode, ao apoderar-se do telégrafo e da Imprensa Nacional, governar uma grande nação. Tolos são os que acreditam que tais coisas podem ser realizadas sem a permissão do povo – e aqueles que acreditam que a glória só pode ser baseada na virtude! Os ditadores são os servos do povo – nada mais, pelo menos se está em um maldito papel, cuja glória é o resultado da adaptação de uma mente à estupidez nacional” (p. 73).

Um ditador é um resultado de uma bem sucedida adaptação de uma mente à estupidez de um povo. Ao ler isso imediatamente me lembrei mais uma vez de ZW quando falou que “o povo é uma síntese da estupidez coletiva” e a democracia é “um catalizador de imbecilidades”, o que deixou inconformada a professora de sociologia quando estávamos a tratar sobre a redemocratização brasileira, ocorrida oito havia anos. “Vejamos o Collor… o povo, em sua maioria soberana o escolheu, no entanto, o outro candidato, Lula da Silva, representava outro viés catalisador de imbecilidade…. é sempre assim, cara professora, viés de quê? ora, nas eleições presidenciais temos o suprassumo dos melhores representantes dos idiotas em cadeia nacional”, o que deixou a docente perplexa com o que chamou de “lamentável desprezo pela democracia por um senhor que viveu os tempos da ditadura”, no entanto, ZW a lembrou que ter uma posição crítica ao realismo da democracia não significa estar de acordo com regimes autoritários (essa confusão é bem comum nos dias atuais). ZW falava francês fluentemente, pois tinha vivido um tempo em uma república de estudantes em Paris durante a juventude, então, quando mencionava autores franceses, como Baudelaire, era algo simples e cativante. Embora não tivesse condições de compreender minimamente muitos de seus argumentos à época, com ZW aprendi a não contemporizar com ninguém por afinidade, seja qual for, quando ideias entram em discussão; não escapavam de sua implacável criticidade esquerdistas que ignoravam o fato de que nos anos de chumbo seus movimentos lutavam para impor outra ditadura (a do proletariado), assim como os saudosos do regime 64-85 que tentam justificá-lo pela ameaça comunista e as ilusões do dito “milagre econômico”.

O senhor mais politicamente incorreto que conheci falou de uma vasta lista de eleitos pelo povo que se revelaram no rol dos piores que uma sociedade pode produzir, a começar pelo primeiro presidente eleito na república francesa, justamente Napoleão III que, no afã de um segundo mandato, à época não permitido na constituição, deu um golpe de estado para se tornar imperador. Depois citou Hitler que “chegou ao poder pela legalidade do sistema político, e gozava de grande admiração pelo povo germânico, visto como tão ‘culto'”. Em seguida lembrou a eleição direta do “ditador Getúlio Vargas, cinco anos após deixar o poder exercido por 15 anos de forma autoritária”. Quando estudei mais o Estado Novo percebi que o regime, de fato, foi o mais próximo do fascismo ocorrido no Brasil.

O meu eu de 1997 apenas tomou algumas notas, sem bom discernimento. Ao ler este tópico então, o meu eu contemporâneo percebeu o quanto naqueles ditos havia de certas verdades inconvenientes que somente tipos como Baudelaire e ZW têm a disposição de demonstrar.

08/02/2025 17h38

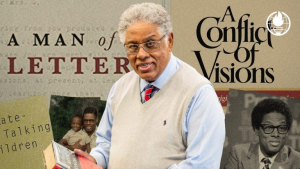

Imagem: Students for Liberty

“[…] aqueles que discordam com a visão predominante são vistos não apenas como equivocados, e sim como pecadores. […]”

Obra: Os Ungidos. As fantasias das políticas sociais progressistas. Capítulo I. Unção Lisonjeira. LVM Editora, 2022, São Paulo. Tradução de Felipe Ahmed. De Thomas Sowell (EUA/Carolina do Norte, 1930).

Sowell abre o capítulo a mencionar o dogmatismo que caracteriza a disseminação de uma visão social predominante (p. 14). O nazismo e o Império Romano são mencionados como exemplos de regimes autodestrutivos onde a rigidez dogmática impediu o que chama de “feedback da realidade” (p. 15). Mesmo com alguma abertura para argumentação, prevalece a visão dogmática sem evidências empíricas. Tal visão oferece “um estado especial de graça para aqueles que acreditam nela” (p. 17), não pode ser confrontada e qualquer evidência empírica contrária a seus pressupostos se torna suspeita (p. 16).

A forma como Sowell esmiúça o problema na política me faz pensar como crenças políticas podem se assemelhar às religiosas em termos de fundamentalismo. Em muitas ocasiões percebi como a mentalidade do “ungido” na política, na defesa de políticas públicas, se parece com a mentalidade de um “ungido” típico protestante fanático com a Bíblia na mão ou de um fervoroso católico exclusivista no sentido de ver como um perdido pecador quem não acredita na Igreja como a Arca da Salvação. Em certa ocasião comentei com jovem político de um partido socialista, sem dúvida um “ungido” na síntese de Sowell, que a forma como ele se referiu à Constituição Federal de 1988 e às obras de Marx em uma palestra foi essencialmente a mesma que vi em muitos fundamentalistas evangélicos em relação à Bíblia; o fanatismo é o mesmo em termos essenciais, assim como observei em muitos católicos em relação à obediência incondicional que apregoam em favor da Igreja. No entanto, a crença política de cunho fundamentalista, ao se tornar predominante pelos “ungidos”, consegue ser ainda mais nociva para a sociedade, pois vem camuflada como coisa de “ciência” em meio a carência de evidências empíricas. Neste caso, os “ungidos” são acadêmicos que usam os títulos para disfarçarem suas narrativas pseudocientíficas, devidamente munidas de estatísticas cuja interpretação se harmoniza com o viés predominante.

Outro aspecto nessa mentalidade dos “ungidos” consiste na prática de se colocarem moralmente acima dos outros, o que se relaciona com outra: a de demonizar oponentes (pp. 19-20). Ao citar a forma como o mainstream do estado de bem estar social recebeu a excepcional obra O caminho da servidão, de Hayek (p. 18), Sowell dá um categórico exemplo de como essa mentalidade consegue reproduzir no ambiente laico debilidades do intelecto que podem ser facilmente observadas em ambientes religiosos.

Por fim, embora Sowell aborde o problema apenas pelo lado do progressismo, entendo que não é preciso fazer muito esforço para observar que no lado dito “conservador” a demonização do oponente, o arrogo de uma moralidade superior e a defesa de políticas públicas baseadas em crenças sem evidências empíricas também são problemas comuns.

07/02/2025 23h04

Imagem: Editora Unespe

“[…] o ceticismo é um lugar de descanso para a razão humana, onde está pode refletir sobre o caminho dogmático percorrido […]”

Obra: Crítica da Razão Pura. Apêndice à Dialética Transcendental. Capítulo I. Segunda seção. Disciplina da razão pura referente ao uso polêmico. Impossibilidade em que se encontra a razão pura, em desacordo consigo mesma, de encontrar a paz no ceticismo. Martin Claret, 2002, São Paulo. Tradução de Alex Marins. De Immanuel Kant (Prússia/Königsberg, 1724-1804).

Esta obra está entre as que marcaram o final de minha juventude (meados de 2003, 28 anos) quando refletia muito sobre o significado do ceticismo em minha vida até então. Penso que fora o início da chamada “crise de meia idade”, que se estendeu, pelo menos, por uns seis anos. A palavra “crise” aqui não tem uma conotação de “perdição” ou falta de referência de valores, e sim um “momento de juízo”, a considerar a raiz grega do termo. Neste sentido, a crise faz parte de um processo de amadurecimento e, em certo aspecto, de superação de dilemas da juventude; daí entendi o espírito da expressão que escutei no seminário: “sem crise não há salvação”.

Perguntava-me se havia mínimo sentido uma vida pautada no ceticismo, e não se tratava de um flerte com o ateísmo ou o agnosticismo. De duas coisas me policiava: de qualquer traço de fanatismo, incluindo o fundamentalismo bíblico, e o ceticismo generalizado que, entendia, significava abrir uma perigosa porta para um relativismo de vazio existencial ou para o ateísmo que, compreendia, ser uma forma rasa de lida com o problema. Então adotava um ceticismo com o ceticismo geral e essa norma de foro íntimo se derivou enquanto tentava entender melhor a relação dialética da razão com a fé, e aqui “fé” não se limita ao escopo religioso e sim a qualquer forma de crença. Destarte, faziam parte as minhas crenças políticas e econômicas nesta “relação dialética” que desenvolvia no desejo de uma melhor harmonia espiritual ou, em uma linguagem hegeliana, por uma síntese ou superação. Três anos adiante escreveria que “viver sem crença é buscar uma paralisia mental” [294] e a crença sem reflexão se traduz em anti-intelectualismo, primeiro passo para ser dominado por fanatismo.

Um tempo depois me dei conta do problema da dispersão do conhecimento e da necessidade da ação humana diante dessa grave limitação do racional no espírito humano; bem ou mal o ser humano tem que decidir em vários momentos da vida, e se estiver pautado tão-somente no ceticismo, ficará catatônico. É neste sentido que entendo o que Kant quis dizer sobre a impossibilidade de encontrar paz no ceticismo; “a razão tem limites determinados” (p. 544) o que implica no ceticismo não ser uma morada eterna para a razão humana e sim um lugar temporário para descanso enquanto reorganiza as crenças (p. 546); um lugar acolhedor para a reflexão em torno do dogmático, de maneira que pode qualificar a caminhada intelectual com maior segurança. Essa limitação que Kant aponta e relaciona com o campo da experiência, à mon avis, é um alerta para quem vive no ceticismo generalizado.

Em muitas situações o ser humano, para decidir, recorre a um determinado sistema de crenças e valores quando entende que a razão não é capaz de lhe dar suporte. E a razão humana é insuficiente mediante a infinidade de fatores que não são conhecidos para se chegar a uma certeza completa em muitos momentos da vida. Curiosamente essa reflexão se deu de maneira acidental, por outra linha de estudo, quando comecei a mergulhar em Hayek, que tratou desta questão não em um sentido puramente filosófico, mas para explicar a impossibilidade técnica do socialismo na economia, quando entendi que o socialismo não é viável porque depende da razão limitada diante da impossibilidade de saber todas as coisas do tecido social, onde se situam os fenômenos econômicos, para se chegar a uma “certeza completa”.

294. 29/01/2025 21h26

06/02/2025 21h20

Imagem: The Palestinian Return Centre

“[…] But the Nakba did not end in 1948. For Palestinians, mourning 60 years of al Nakba is not just about remembering the ethnic cleansing of 1948;”

Obra: 60 years after the Nakba: Historical truth, collective memory and ethical obligations. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. 3 (1): 37–88, 2009, July. De Nur ad-Din Masalha (Israel/Galileia, 1957).

As recentes declarações do presidente dos Estados Unidos em relação à situação da Faixa de Gaza, face a um controle do império americano que forçaria o deslocamento de palestinos para a implementação da “Riviera do Oriente Médio”, atestam o que o professor e autor de The Palestine Nakba [293] afirma no trecho (p. 78) desta Leitura.

Al-Nakba, entendo, não começou em 1948 nem terminou, sendo um fator determinante para uma melhor compreensão sobre a Palestina na perspectiva dos que passaram pela profunda destruição antes, durante e depois da criação do Estado de Israel. A “nova” ideia de deslocação reedita uma questão que está no cerne dos problemas dos palestinos com o Estado judeu.

Afirma o professor que a Nakba hoje (este “hoje” foi de 2009, ano da publicação deste longo artigo de 52 páginas na Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies) continua com a política de negação em torno da “limpeza étnica” (p. 78). Os crimes contra o povo palestino são ignorados na realpolitik desde o mandato britânico, consolidou-se com o Estado israelense, de maneira que a condução do processo fez com que a ideia dos dois estados servisse mais para esconder o que de fato mais importa no problema da reparação, pois para o quê servirá um estado concedido a um povo devastado pelo sionismo?

A humanidade caminha para os 70 anos da Nakba 1948, diante de uma Faixa de Gaza devastada pelos mísseis israelenses. Penso que a conta da reconstrução deveria ser cobrada ao Estado de Israel; cada rua, cada casa destruída, cada prédio demolido, cada indenização de civil morto pelos bombardeios, tudo deveria repercutir nos cofres dos que financiam um regime de destruição em massa de inocentes na guerra contra o grupo terrorista Hamas, contudo, o mandatário do império ianque do ocidente, com seu peculiar estilo, decidiu distrair a opinião pública com um empreendedorismo dos amigos do rei, enquanto os verdadeiros culpados pela devastação seguem impunes.

293. 15/05/2024 21h55

05/02/2025 19h48

Imagem: PlanetadeLibros

“O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirma que conhece uma nesga que seja do futuro.”